多民族共有符号与中华民族共同体意识的培育

——以河湟民族走廊牡丹景观为例

2021-02-07周传斌郭兰茜

周传斌,郭兰茜

(兰州大学 西北少数民族研究中心/历史文化学院,甘肃 兰州 730000)

2019年9月27日,习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上提出,树立和突出各民族共享的中华文化符号和中华民族形象,增强各族群众对中华文化的认同。那么,有没有一些能够超越民族边界、多民族共享的象征符号,能够为铸牢中华民族共同体意识发挥积极作用呢?笔者认为,西北河湟民族走廊地带各民族共有的牡丹符号,就是一个可资借鉴的案例。

1982年5月,费孝通先生首次提出中华民族聚居地区由六大板块和三大走廊组成,其中“西北走廊”是“从甘肃沿‘丝绸之路’到新疆”[1]。西北走廊与西南“藏彝走廊”共同构成了“汉藏走廊”,而河湟地带是西北走廊上的一个组成部分。该走廊地带既是历史上民族迁徙往来的通道,也是多民族文化交汇、沉淀之地,至今生活着汉、藏、回、土、东乡、撒拉、保安等民族。河湟民族走廊存在着一系列由牡丹符号所构筑的景观,被当地的多个民族所共同塑造、享有与品赏,各民族交往、交流、交融的历史就沉淀在这些文化景观中。

一、山川交汇、民族相融的河湟谷地

“河湟”分别指黄河和其支流湟水,地理上的“河湟谷地”指甘肃、青海交界处的黄河及其支流所构成的流域谷地。在此,黄河及其呈羽毛状汇入的支流湟水、隆务河、大夏河、洮河、庄浪河等,形成了纵横交错的多条河谷,为人类的繁衍生息提供了地理和生态的基础(见图一)。这里不仅孕育了古代著名的齐家文化、马家窑文化,也是我国历史上多民族交融汇集的地方,起着东进西出、承北接南的枢纽作用。

河湟谷地独特的自然地理环境孕育了野生的紫斑牡丹种群。该牡丹种群因在花瓣基部有明显的色斑而得名,具有株型高大、枝叶繁密、花大色美、耐寒耐旱、花梗长而挺直等特点,由之培育出了作为中国牡丹三大种群之一的西北种群。牡丹在临夏、临洮一带有悠久的种植历史。临夏市南龙乡王闵家村出土的金大定十五年(1175年)进义校尉王吉的墓砖,就刻有形态各异的牡丹。在清代甘肃诗人吴镇的眼中,“枹罕花称小洛阳”[2],他为临夏牡丹留下过“牡丹随处有,胜绝是河州”的动人诗句[3]。至今,这里各族居民都喜欢在自己院落里种植牡丹。在古称河州的临夏市,每年5月都会举办牡丹花会;在兰州周边,几处大型的牡丹园也是春夏之交市民们出游的热门地点;在临洮县境内,农民院落中培育的“树牡丹”甚至有高达两、三米的植株。毫不奇怪的是,各民族都喜欢传唱的当地民歌“花儿”当中,对心上人的最常见的比喻就是“阿哥的白牡丹”。

图一 河湟民族走廊的水系与人文景观分布图(李恩龙协助绘图)

河湟谷地独特的地理位置使它成为不同民族的交汇之地,而复杂的自然地理环境也孕育了各民族多样的生计方式。青藏高原、黄土高原和蒙古高原的邂逅造就了当地多样化的地形地貌,黄河及其支流的河谷和阶地为农耕民族提供了肥沃的土壤和充足的水源,而高原和山区则适宜游牧民族的生产、生活。长时间的日照、充足的水源、温和的气候和丰富的生物资源,使得河湟地带成为我国西北地区的一个宜居之地。世居于河湟地带的各民族,从语言的角度可分为三个系统:一是汉藏语系汉语族的汉族和回族,二是汉藏语系藏缅语族的藏族,三是阿尔泰语系诸民族,包括蒙古语族的蒙古族、土族、东乡族、保安族,突厥语族的撒拉族,以及并用突厥语族、蒙古语族语言的裕固族。从宗教文化的角度看,汉传佛教、道教和汉族民间信仰,以及藏传佛教、伊斯兰教也构成了三大文化系统。因此,河湟民族走廊可谓是多元一体的中华民族共同体的一个缩影。

从历史文献来看,河湟民族走廊各民族之间交互杂居的格局在秦汉时代便开始形成。汉武帝元鼎五年(公元前112年),李息、徐自为的军队沿着先秦时期便已形成的“羌中道”进军湟水流域,“羌乃去湟中……汉遂因山为塞,河西地空,稍徙人以实之”[4]。当时,这里是汉、羌、匈奴文化交汇之地。魏晋南北朝时期,羌、吐谷浑、氐、汉、拓跋鲜卑、陇西鲜卑等民族错落杂居于此地。安史之乱后,河湟民族走廊为吐蕃所据,原先居住于此的鲜卑人、羌人和部分汉人渐渐融入到了吐蕃之中。北宋初年,唃厮啰政权的统治和北宋熙宁五年(1072年)对河州的收复,再次促进了河湟民族走廊多民族之间的互动、整合。元代,又有蒙古人和从西域来的色目人等迁徙至此。元代以降,在交往互动的过程中,这些新迁入的人群逐渐与原有居民整合、重组,形成了今天的回族、撒拉族、东乡族、土族、保安族、裕固族等。最终,河湟民族走廊成为了以汉族人口为主的多民族交错杂居、具有丰富的文化多样性的一个地理区域。汉文化、伊斯兰教文化和藏传佛教文化等三大文化系统在这里和谐共生,汉藏语系、阿尔泰语系的多个民族在这里汇聚交融。可以说,河湟民族走廊牡丹景观的形成,与当地这种独特的地理环境和众多民族在历史上的持续互动密不可分。对多民族共有牡丹符号的分析,就是一个审视这一区域文化特性的恰当切口。

二、河湟牡丹景观:多民族共有符号的建构

“景观”(landscape)是文化地理学研究的关键词之一。景观被视为一种建构世界的方式,它深受人、文化和自然环境的影响,是“人类文化综合作用的地域表现……每种文化景观都是对该地缘文化的反映,是地缘文化在空间上差异和时间上继承的景观表现。”[5]

牡丹作为一种景观,既是自然的也是人文的,它是河湟民族走廊复杂的自然环境、人类活动和区域文化在土地上所造就的烙印,是由一系列牡丹符号所铸就的艺术品和当地人栽培的牡丹花园所组成的独特景观。行走于河湟地带,牡丹无处不在:农民庭院中散发阵阵芬芳的花王,画家笔下的“花开富贵”图,民居、寺庙中雕刻着牡丹的砖雕和木雕,临洮等地大型的紫斑牡丹培育中心,临夏的河州牡丹花节……这些都是河湟民族走廊牡丹景观的物化表现。在人类学家看来,景观就如同是一本写满密码的文本,它可以被理解为是“符号的文本安排”[6]。牡丹景观便是这样一本由牡丹符号构成的关于河湟民族走廊的文本,其中最为美妙的章节便是当地的砖雕,它记载着这一地区多民族交往、交流、交融的点点滴滴。

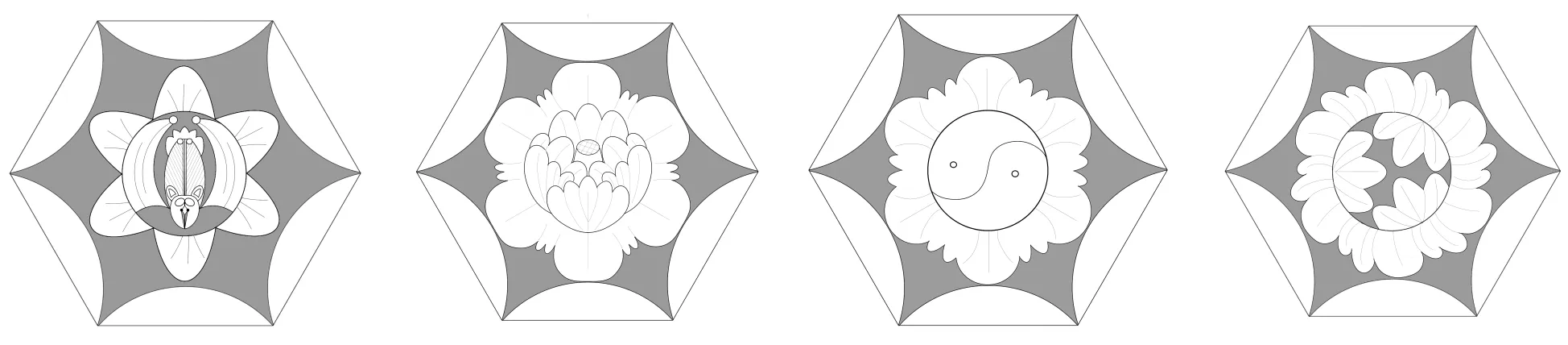

1.跨越民族边界的艺术风格。河湟民族走廊与牡丹有关的砖雕数不胜数、各式各样,最引人瞩目的则是明、清以降该地区跨民族、多宗教建筑中常见的雕刻多种形态的牡丹符号的照壁砖雕和墙面砖雕。这些砖雕出现在不同民族、不同宗教的建筑当中,但却呈现出统一的艺术风格。英国艺术人类学家莱顿认为:“一种风格突出地表现为它所描绘的主题范围,表现为这些主题的要素被转化而成的规范的形式。”[7]河湟民族走廊跨越民族边界的艺术风格,突出地表现为大量地使用四方连续样式的牡丹符号:照壁或墙面雕刻着菱形、六角形或八角形的绣球式四方联排列的多瓣牡丹,少则数十朵,多则上百朵。一般来说,菱形结构则呈斜向十字交叉排列,而六角形和八角形的组合形式呈绣球状的圆形单位排列。这一艺术风格的砖雕,并非完全再现现实中的牡丹花朵,而是将艺术化的牡丹花瓣与多种符号组成“有意味的形式”。不仅花瓣样式千姿百态,花蕊也由多种极具象征意味的符号构成:有的是直角或卷曲的内扣四片花瓣,有的是漩涡纹、寿字纹、阴阳太极等吉祥符号。

与江南等地砖雕不同的是,“留白”在河湟民族走廊的砖雕中并不占有主要地位,其所呈现的是一种繁复的艺术表现形式。“繁复艺术”符合汉族传统文化中的吉祥艺术、伊斯兰艺术和藏传佛教艺术的审美要求,它所体现的是存在于形式之中的秩序,是一种展演于秩序之中的细节勾勒。雅克·马凯曾提到:“任何具有审美特性的艺术品都是代表着秩序理念的有形象征。”[8]河湟民族走廊这类风格砖雕的构图本身便是对秩序的诠释:通过四方连续样式的构图,不同形态的牡丹在墙面上整齐地排列组合(见图二)。

图二 六角形和菱形连续排列牡丹砖雕的解析图(郭兰茜绘)

所有景观都是在特定的社会、自然环境中被塑造而出的。牡丹只有在中国传统文化的土壤之中才能够具有生命力,传统文化为人们提供了展现创造力时所能使用的符号,并潜移默化地规定了所能采用的形式。可能只有在河湟民族走廊特定区域文化的语境中,才能产生这样一种跨越民族边界的共有的艺术风格,它满足了各民族既有差异又有共性的审美眼光,本身便是多民族在同一地理区域长久交往互动的历史积淀和文化产物。

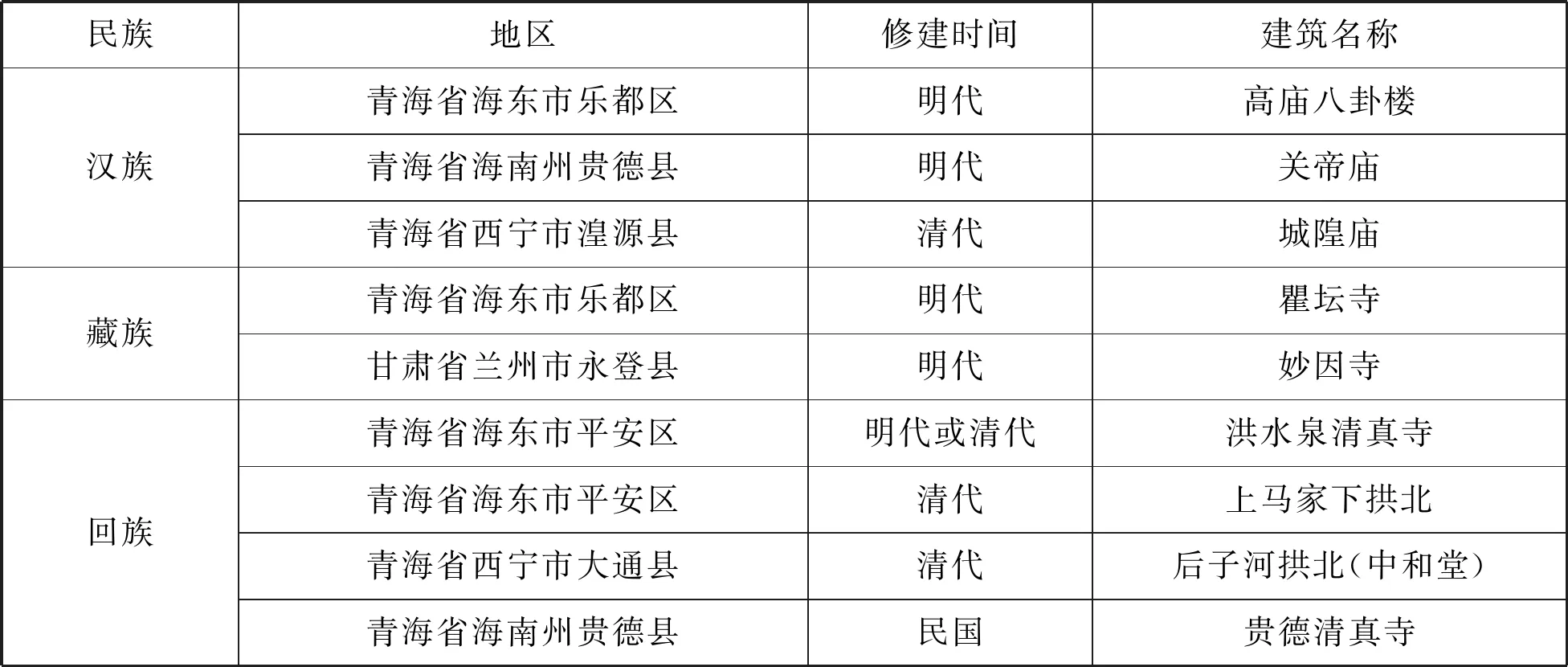

2.多民族共塑、共享、共赏的牡丹景观。这一艺术风格的砖雕并非单属于河湟民族走廊的某一民族,而是被当地的多个民族所共同塑造、享有与品赏。在当地汉族庙宇、藏族寺院和回族拱北、清真寺等建筑中都能寻觅到此类风格的砖雕(见表一)。

表一 河湟民族走廊共有艺术风格的砖雕实例

具体而言,这类艺术风格的砖雕分为以下三种样式:

第一种,整幅照壁或墙面砖雕布满四方连续样式的牡丹,没有任何留白。其典型案例有:瞿坛寺山门两侧的照壁、洪水泉清真寺门前的照壁和大门两侧墙面砖雕、乐都高庙八卦楼的墙面砖雕。

瞿坛寺藏语名称为“卓仓拉康果丹代”,亦称“卓仓多杰羌”,意为“乐都持金刚佛寺”[9],现属于藏传佛教格鲁派,位于青海省海东市乐都县曲坦乡。明洪武二十五年(1392年),明政府拨款兴建该寺,采用汉式庙宇形制。次年,朱元璋赐名“瞿坛寺”。瞿坛寺山门两侧是两个样式完全相同的照壁(见图三)。照壁中心各雕刻有128个完全相同的牡丹符号,它们呈菱形四方连续排列。菱形的边框是每个牡丹符号的边界,菱形的四角雕刻着向内生长的牡丹叶,菱形的中心为一朵盛开的多瓣牡丹,花蕊为尚未绽放的四个花瓣。

洪水泉清真寺位于青海省海东市平安区,始建时间有明代或清代中前期两种观点。踏访洪水泉清真寺,首先映入眼帘的是位于清真寺大门前的照壁(见图三)。照壁中心雕刻着以六角形绣球式连续排列的255个形态各异的牡丹符号,当地人称其为“百花图”。这些牡丹符号整齐有序地绽放于照壁之中,共有62种样式(见图四)。每个牡丹的花瓣细节千差万别,花蕊以花瓣为盘是整幅照壁最为精妙之处:花蕊不仅被雕刻为千姿百态的花苞,或含苞待放、或娇艳绽放;还被雕刻为寿字纹、几何纹、阴阳太极、蝙蝠和寿桃等吉祥符号;甚至还被雕刻为面条等食品图案。该寺大门内的两面墙面砖雕亦是此种类型的牡丹符号,各盛开着28朵姿态万千的砖雕牡丹。

高庙八卦楼始建于明万历年间,于民国八年(1919年)重建,位于青海省海东市的乐都区。高庙八卦楼建筑主体是三层重檐八角攒尖式顶。楼的底层雕刻着精美的砖雕,均是勾勒精细的牡丹符号:建筑大门外侧墙面砖雕的中心是两朵盛开的牡丹,内侧是以菱形绣球式四方连续排列、花蕊各不相同的65个牡丹符号,花蕊有阴阳太极纹、十字纹、螺旋纹、五角星等几何图案。

第二种,整幅照壁或墙面砖雕的基础图案是按四方连续排列的牡丹符号,中心花为菱形或圆形开光内的吉祥图案①。典型案例包括:妙因寺的墙面砖雕、上马家下拱北中门两侧的照壁、贵德关帝庙照壁和贵德清真寺的墙面砖雕。

图三 瞿坛寺山门两侧的照壁和洪水泉清真寺门前的照壁局部(郭兰茜摄)

图四 洪水泉清真寺照壁牡丹符号解析图(郭兰茜绘)

①开光,装饰方法之一。在器物的某一部位留出扇形、菱形、心形等的空间,然后在该空间里饰以花纹。常见于景泰蓝、陶瓷器皿、砖雕上的图案装饰。

妙因寺是鲁土司管辖区内的主寺,始建于明正德六年(1441年),清代经历了三次扩建,位于兰州市永登县连城镇。该建筑群的多吉羌殿东西两侧的墙面上各雕刻着三面并排的砖雕。左右两端的两幅照壁和墙面中心的照壁各有78个和86个砖雕牡丹符号,它们分别以六角形和八角形绣球式呈连续排列。墙面左右两端照壁上的牡丹符号如同唐卡上的花朵一般,为牡丹花瓣与莲蓬的组合。墙面中心的砖雕牡丹则是淡化了,突出刻画了丰富多样的花蕊:不仅有各式内卷的花瓣,还有寿桃、石榴、佛手、中国结等吉祥符号,甚至包括鱼、马、飞鸟等动物符号。而所有这些砖雕的最中心部位,均是一个雕刻着精美的佛像、菩萨或罗汉造像的菱形板块。

贵德关帝庙青砖照壁建于明末,128朵八瓣牡丹映衬着中心的麒麟花卉图,这些牡丹符号呈菱形绣球式连续排列(见图五)。牡丹花瓣形态一致,但花蕊却由多种吉祥符号和内卷花瓣组成。上马家下拱北始建于清嘉庆年间,位于平安县巴藏沟乡上马家村。该建筑群的后院中门连接着两幅照壁,呈东西一字排列。每幅照壁均有88个雕刻精致的牡丹符号以六角形绣球式连续排列,它们围绕着照壁中心开光的“喜上眉梢”图。这些牡丹符号既有单瓣牡丹,也有重瓣牡丹,花蕊千姿百态,其样式与贵德关帝庙青砖照壁类似(见图六)。贵德清真寺礼拜大殿内侧的两面墙面砖雕原建于民国年间,近些年被重新修复。其样式为118个完全相同的牡丹符号四方连续排列于墙面,衬托着照壁中心开光内的花卉主体图案(见图七)。

图五 贵德关帝庙照壁解析图(郭兰茜绘制)

图六 上马家下拱北照壁牡丹符号解析图(郭兰茜绘)

图七 贵德关帝庙照壁牡丹符号解析图(郭兰茜绘)

第三种,整幅照壁被横向分割为三个板块:照壁中心区域为开光内的主题图,构图上表现为中心开光和四个岔角花;照壁的左右两端被四方连续样式的牡丹符号占据。典型案例是后子河拱北(中和堂)照壁、湟源城隍庙照壁。

青海大通县的后子河拱北(中和堂)建于清同治十二年(1873年),虽历经损毁修缮,但其南侧的水磨青砖照壁为保存完好的清代建筑。照壁的主画面被分割为三个板块,160个栩栩如生的牡丹符号以六角形绣球式连续排列在照壁主画面的左边两边,它们的花瓣和花蕊不尽相同;照壁中间菱形开光内的中心花是一株娇艳欲滴的牡丹,由四周的岔角花衬托着;各样的植物纹饰组成了主画面的边框,它们是将艺术品从周围的空间分开来的边界(见图八)。湟源城隍庙始建于清代乾隆年间,其门前的照壁样式与大通后子河拱北相似,41个姿态各异的牡丹符号分列于照壁的左右两端,照壁中部则是开光内的吉祥图案和分列于四角的卷叶纹。

图八 后子河拱北(中和堂)照壁解析图(郭兰茜绘)

三、牡丹符号与中华民族共同体意识的表达

习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的讲话中说:“一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。”社会学家、民族学家费孝通先生也曾提出“中华民族”是众多分散的民族单位在经过接触、混杂、联结、融合、分裂和消亡后,经历了自在和自觉两个阶段,最终“形成一个你来我去、我来你去、我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体”[10]。

组成中华民族共同体的各民族既相互依存又互为补充,各民族之间有着不可分割的内在联系,河湟地带各民族共有的牡丹景观就生动地阐释了这一社会与文化的事实。河湟民族走廊由牡丹符号所构筑的景观拥有着超越民族边界的统一艺术风格,可以说是中华民族共同体意识在这一地域内的具象式表达。景观是充满象征性的表达方式,“在这种方式中,人们假想他们与自然的关系,通过强调和表达自己的社会角色及他人与自然的关系,来象征自己和他们周围的世界”[11]35。塑造、享有、品赏牡丹景观的过程,就是各民族在潜移默化中认同统一的中华民族共同体的一次文化实践。

1.牡丹符号源自何处?就地理区位而言,河湟民族走廊相对于中原王朝而言处于边缘的位置。牡丹是一个源自中原的、主要由汉族传统文化所建构的象征符号。随着历代对河湟民族走廊的经营,汉文化对牡丹的阐释成为了河湟各民族共有牡丹符号的基础。具体而言,汉文化对牡丹的阐释表现在以下几个方面:

首先,牡丹被誉为花中的王者,传统上是皇权主导的天下秩序的象征。唐代开元年间,牡丹始盛行于长安,唐代舒元舆称牡丹“拔类迈伦,国香欺兰”、“脱落群类,独占春日”[12]115-116,在刘禹锡的笔下“惟有牡丹真国色”[12]125。到宋代,洛阳牡丹为“天下冠”[13]“论花者以牡丹为花王”[14]111。欧阳修在《洛阳牡丹记》中写道:“天下真花独牡丹”[15]。清代陈淏子曾将牡丹的花朵形态描述为“花大而色妍”[16]。牡丹的美令其他花朵自惭形秽,正如唐人徐凝所言“虚生芍药徒劳妬,羞杀玫瑰不敢开”[12]138。对牡丹的文学描述,也是对皇权主导的天下秩序的一种象征性表达。

其次,牡丹被赋予品第高下,可谓是对中国“差序格局”人伦的描摹。历代文人有品鉴百花和为花作谱的传统(见表二)。谱录是“专门记载某物的产地、形态、类别、特性、逸闻趣事及与之相关的文学作品”[17]。他们以“德”为品鉴原则,判定花的品第,试图将百花放置于适当的位置上。五代张翊《花经》仿照官秩等第将71种花按照其品第高低分为“九品九命”,牡丹被列为品第秩序的第一层级“一品九命”。明代张德谦承袭了“九品九命”的秩序框架,虽有花目的变动,但牡丹一直位列于“一品九命”。宋代丘璿《牡丹荣辱志》中将众花分为王、妃、九嫔、世妇、御妻、花师傅、花彤史、花命妇、花嬖倖、花近属、花踈属、花戚里、花外屏、花宫闱和花丛脞等15个等级,牡丹中的姚黄和魏红登顶为王与妃。其实,中国古代社会就是一个建立在儒家伦理之上的等级森严的身份制社会,牡丹的品第排列也是社会秩序的描摹。

表二 各代与牡丹相关的谱录数目

最后,牡丹在大众艺术当中寓意“富贵”,也是对汉文化基本价值观的一种表达。汉族吉祥艺术利用符号的寓意、谐音等,将多个符号组合成象征美好愿望的图案。牡丹作为汉文化中最为重要的花朵,自然衍生出了众多的吉祥图案,大多取其“富贵”之寓意:众多牡丹花被叶子衬托着的“花开富贵图”,凤凰与牡丹相互嬉戏的“凤穿牡丹图”,描绘海棠、牡丹和玉兰花的“玉堂富贵图”,鱼儿停息于牡丹花下的“富贵有余图”,等等。这些吉祥图案也常见于河湟地带各民族群众的日常生活场景当中。

2.牡丹符号如何跨越民族边界?河湟民族走廊上由众多重复性、艺术化的牡丹符号所构筑的牡丹景观被当地的多个民族共同塑造、享有和品赏。它早已不仅是属于汉族的文化瑰宝,各少数民族也逐渐接纳、认可了牡丹符号及其象征意义,并将其运用于自己文化的景观塑造中。牡丹符号得以由汉族文化延伸至多民族文化,离不开民族间持续性地交往互动和当地独具特色的人地关系。

首先,河湟民族走廊历来是多民族聚居地,其生计、语言、宗教和风俗等都呈现出多元共生的特点。这里是沟通中原与西域、青藏高原与蒙古高原的重要连接地带。历史上,东进西出、南来北往的不同民族发生着深入的交往、交流、交融,占人口多数的汉族在民族的交往互动中起着连接、凝聚的作用。各民族在河湟民族走廊相互学习借鉴的历史进程中,中原汉文化对牡丹的意义建构成为了该地区各民族共享的知识,为这一跨民族景观的实现打下了基础。

其次,河湟民族走廊各民族之间的交往、交流、交融是长时段的、鲜活的历史过程。这一历史过程具体表现为罗伯特·雷德菲尔德所谓的“大传统”和“小传统”两个层面。在大传统层面,国家力量和各民族的精英阶层都致力于推动河湟民族走廊各民族的交往、交流、交融。例如,瞿坛寺的建成与国家力量的推进密切相关,在修建过程中,明太祖、明成祖、明仁宗和明宣宗曾先后下七道敕谕督办,汉族工匠参与了寺院建设,使得汉式与藏式的装饰风格被融合在这座藏传佛教的寺院中,作为汉式建筑传统装饰纹样的牡丹符号也被雕刻在瞿坛寺的照壁之上。在小传统层面,草根阶层的各族民众在日常生产、生活中持续地交往互动着,他们在潜移默化中接受了汉文化对牡丹的阐释,共同参与了对当地牡丹景观的塑造和品赏活动中。例如,瞿昙寺的牡丹景观塑造,让当地藏族群众也产生了审美的共鸣,他们普遍把牡丹与佛教中的莲花符号相结合,产生了独特的牡丹与莲花一体的艺术样式。在回族文化中,民众也以牡丹作为宗教所描写的天堂乐园的表达,产生了中国化伊斯兰教的一种地方艺术样式。

最后,各民族积极运用牡丹符号塑造景观的行为是当地“人地关系”的空间化表达,它是在河湟各民族与其周围环境相互作用的过程中被创造出来的。人地关系是“人类社会与地理环境之间的动态关系”[5]2。在一定地域内,自然地理环境是区域文化形成、发展的基底;区域文化又影响着人们对环境的种种行动,使环境发生着不同程度的变化。这种动态关系直接地反映在人们对景观的塑造过程,正如卡尔·索尔所说:“文化是动因,自然条件是中介,景观是结果。”[18]河湟民族走廊是紫斑牡丹的故乡,它不仅适宜在此生存,还花大如盘、鲜艳娇嫩,这为牡丹符号跨越民族边界、且被塑造于当地多民族景观中奠定了物质基础。型塑此景观的力量来自于民族间长期互动、整合后所共享的地方文化,后者规定了景观所能够运用的装饰性符号。可以说,河湟民族走廊独特的“人地关系”使牡丹成为了当地最能代表“美”的符号,各族民众都习惯于将它种植于公共花园、自家庭院或雕刻于房前屋后。

3.培育中华民族共同体意识的区域性历史经验。党的十九大以来,“铸牢中华民族共同体意识”成为了一个学术讨论的热点,其核心是“中国各民族成员能够认识到中华民族这一共同体是客观存在的,而且是不以人的意志为转移的,进而能够在心理上自觉认同,主动归属于这一共同体”[19]。这种认同既是政治认同和国家认同,更是一种荣辱与共的共同体精神的认同。

各民族对中华民族共同体的认同有悠久的历史积淀。中华民族共同体是在多维互动、融合的历史进程中逐渐形成的一个多元统一体。它的“多元性”表现在众多民族各有其历史、文化发展脉络;它的“一体性”表现为众多民族互为补充又相互依存。它们与整体密不可分,“多元”中包含着不可分割的整体性。在中华民族自在发展阶段,随着统一的多民族中国的逐渐确立,各民族在交往互动中相互学习、吸收,它们之间的共同点越来越多。这些共同点表现在使用同一套象征符号,并用此符号共同建构统一艺术风格的景观。这些共同之处不仅是中华民族共同体整体性的表现,更彰显了各民族对共同体精神的自觉认同。

河湟民族走廊作为西北民族走廊的一部分,众多民族在此汇聚,各民族交往、交流、交融的历史经验被记录在当地运用牡丹符号所构筑的景观当中,就如科斯格·罗夫和皮特·杰克逊所言:“景观是一种建构和赋予外部世界意义的特殊方式,外部世界的历史必须通过对土地的物质占有来理解。”[20]从明代的瞿坛寺、妙因寺、贵德关帝庙、高庙八卦楼,到清代的洪水泉清真寺、湟源城隍庙、上马家下拱北、后子河拱北,再到民国时期的贵德清真寺,牡丹符号跨越了民族界限,成为了多民族的共享之物。

建构地方景观是人们建构意义和认同的符号化过程,它“揭示了人类共同体是如何在其生活的环境中塑造其身份和认同”的[11]xxvii。人们在日常空间中种植、绘画、雕刻牡丹的种种实践都是建构自我认同的手段,在不断的实践中,自我的意义被熔铸于地方景观之中。各民族通过对共享符号的利用和阐释,共同参与到了对河湟民族走廊区域景观的塑造、品赏中,他们以地方景观为媒介建构自己的身份,表达自己对中华民族共同体的认同;又通过这一系列的空间行为,内化、强化了这一认同。

大卫·科泽指出:“唯有使用一些能够建立认同关系的象征,地方对国家的认同才能够得以实现。”[21]牡丹符号是河湟民族走廊的各民族从中国传统文化众多象征符号中择选出来的,为他们所认同并能够表述他们自身,故而他们使用牡丹符号在共同的土地上塑造着共同的景观,以它来表述自己对民族、地方和国家的认同。这是各民族成员在心理上自觉认同、主动归属于中华民族共同体的一种成功的历史经验。这一区域性的历史经验,对当前铸牢中华民族共同体意识来说有着积极的借鉴意义。