多重表征与学习进阶整合的“库仑定律”教学探索

2021-02-07王长江陈仁旭

陈 昊 王长江 陈仁旭

(安徽师范大学物理与电子信息学院 安徽 芜湖 241002)

“表征”(Representation)一般是指用某一种形式将一种事、物、想法或知识重新表现出来[1].对于同一个事物的表征,既可以是语言文字表征,也可以是图像表征,不同的表征形式一起统称为多重表征.在国外,关于物理教学的多重表征研究,有许多都明确了多重表征教学策略在物理概念理解和规律应用与迁移方面获得成功[2],因此,结合国内的实际情况,研究多重表征教学也会给教学带来新的启发.

1 多重表征与多重表征教学

1.1 多重表征理论

多重表征,也被称之为多元表征.一般地,在教育心理学研究领域中,研究者眼中的多重表征泛指多重外在表征(Multiple External Representations,MERs),是指为学习者提供多样化、弹性的信息呈现方式,对于一个知识点或学习对象,分别利用文本、图片图像、真实照片、动画、模型、多媒体等方式来显示,以达到学习障碍的最小化,学习机会的最大化[3].本文将物理表征主要分为以下几种:

文字/语言表征、数学表征、图像表征、物理模型表征、动画/图片表征、实物表征.

以上这些表征按照特征,可以分为两类:形象表征和抽象表征.

形象表征包括图像表征、动画/图片表征、实物表征,其特点是直观地展示物理信息,知识一般而言是内隐的.

抽象表征包括文字/语言表征、物理模型表征和数学表征,其特点是它由不同符号通过一定的规则、语法组织而成,能够传递抽象的、较精准的信息,知识是外显的.

1.2 多重表征教学

多重表征教学则是将多重表征的理念系统化地实现,有目的地在教学中体现多重的表征形式,并通过不同的手段将其有机结合,通过教师进行精心有序的符合学生认知规律的设计,以多样的教学形态进行的教学[4].

多重表征教学与传统的教学形式相比,更加注重以多种表征的形式进行教学.在教学中强调在知识学习的各个阶段使用不同的知识表征形式(Multiple Representations),使学生学会构建更高质量和更完整的表征形式,其学习效果比传统教学策略更好[5].

《普通高中物理课程标准(2017年版)》在课程理念上强调教学方式的多元化,而且在对核心素养的要求上也要求学生发展“物理观念”要素[6].使用多重表征进行教学可以让学生从多个角度学习知识,帮助学生全面深刻地理解概念和规律.例如在学习匀变速直线运动的过程中,同时用文字表征、数学表征、图像表征展示匀变速直线运动过程,可以让学生清晰地把握运动的特点和规律.

2 学习进阶与多重表征教学的联系

美国国家教育委员会认为,“学习进阶”是学生在一个较大的时间跨度内学习或者探究知识时,其思维所遵循的连贯且不断深入发展的路径的描述[7].在运用学习进阶理论进行物理教学时,要保证知识结构的完整性和连贯性,在概念学习的进阶教学中,关键点就在于进阶节点的学习.

学习进阶理论认为,有意义的、生动的材料容易学习和理解,而多重表征教学就是通过多方位的知识表征方式的展示,来帮助学生学习.在学习进阶的节点部分,由于不同进阶节点的知识不同,对于表征教学的要求也不相同.

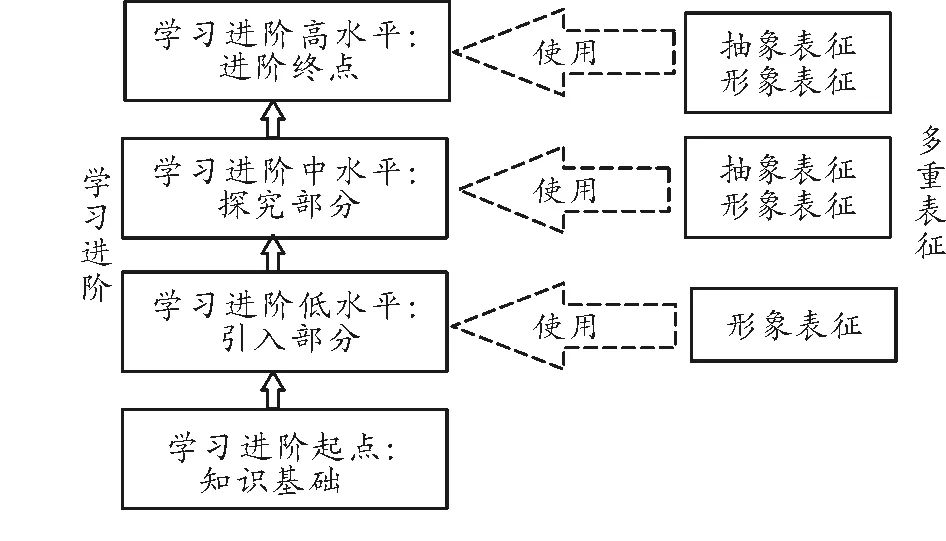

具体来说,对于低水平部分的进阶节点部分,一般需要形象表征,因为它适合直观展示,符合学生在学习初阶段的思维;对于中水平部分的进阶节点,需要形象表征和抽象表征共同使用,它能够充分增进学生感知和对知识的理解;对于高水平或者终点的进阶节点,需要使用抽象表征和形象表征结合,学生能够从多角度,多方位地看待知识,全面提升学生的思维品质.一般的整合方式如图1所示.但是具体的使用,还需要结合案例做一定的调整.

图1 多重表征和学习进阶整合图

3 以“库仑定律”为例的多重表征教学

3.1 库仑定律的学习进阶与多重表征联系

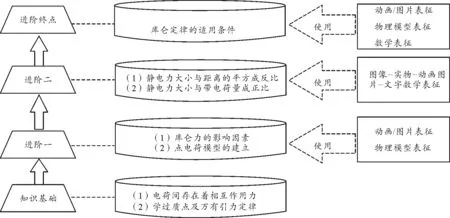

通过对库仑定律系统知识点的逻辑顺序以及学生知识基础的调查,依据学习进阶的思想确定库仑定律多重表征的教学分析,如图2所示.

图2 库仑定律多重表征的教学分析图

3.2 多重表征与学习进阶整合的“库仑定律”教学案例

(1)学习进阶节点一——库仑力的影响因素和点电荷模型的建立

在教学过程中,可以通过图片/动画表征创设一些有趣的静电力实验情境,如“水流偏转”“羽毛吸引”等.引入实验如图3所示.

图3 演示视频图片

视频播放过程中,引导学生思考物理现象背后的规律.视频播放结束后,教师可以指出本节课的教学目的:探究带电体间的相互作用规律.

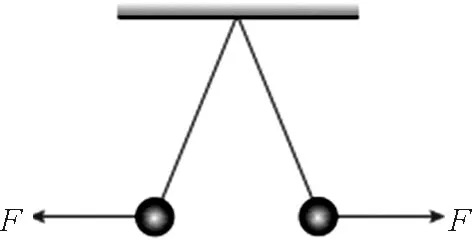

教师提问“两个带电体间的相互作用力可能与什么因素有关?”让学生阐述自己的观点,如可能与带电体的形状、大小、电荷量、距离等因素有关.然后提问:“研究物体运动时,主要问题是物体的运动过程,其形状大小对物体运动没有显著影响时,可以忽略,因此我们建构了质点这一理想模型.如果带电体之间的距离很远,比它们自身大很多时,它们的大小和形状及电荷的分布对所研究的相互作用力影响大吗?”引导学生思考“质点”模型的建立过程,通过对比引入“点电荷”模型.展示库仑定律的点电荷模型如图4所示,请学生类比“质点”思考“点电荷”是怎样的带电体[8].

图4 电荷间作用力的点电荷模型

设计意图:在引入阶段,图片动画表征可以让学生直观地看到带电体的实物,对库仑力的作用产生印象,形成初步的感知.而使用物理模型表征学习点电荷,能够将次要因素忽略掉,与“质点”模型比较,能让学生更容易想象、理解和刻画点电荷模型,理解库仑力的影响因素.

(2)学习进阶节点二——库仑力大小的定性研究和定量研究

学生猜想库仑力与距离、带电荷量有关后,教师引导学生回答研究一个量和多个量的关系时,采用什么方法?(控制变量法).

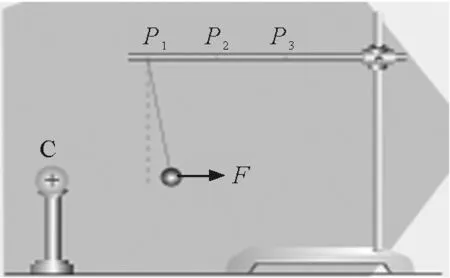

向学生展示描绘库仑力实验原理的模型如图5所示,讨论实验操作过程:一组保持两个带电体的电荷量不变,改变带电小球位置;另一组保持带电小球位置固定,改变固定带电体的电荷量.因为带电小球悬线的倾斜程度表示库仑力大小,所以需要观察带电小球悬线的倾斜程度.

图5 库仑定律实验模型图

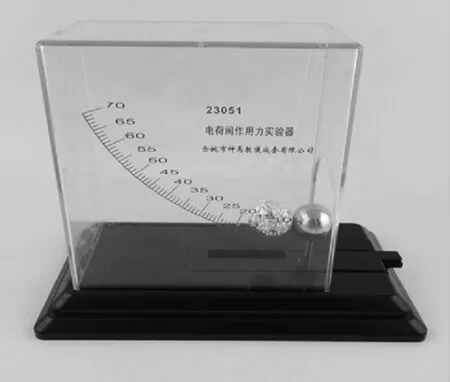

学生熟悉实验原理后,领取器材,每组领取到“电荷间作用力演示器,橡胶棒,毛皮,带绝缘柄的金属球,刻度尺各一件”,其中电荷间作用力演示器如图6所示.教师引导学生熟悉实验操作:距离的改变是通过在滑槽内移动金属球底座.电荷是通过摩擦起电,小球是通过接触然后带电,小球的电荷量通过拆分法,摩擦橡胶棒多次接触增加带电荷量.偏转角度的大小代表静电力的大小.

设计操作方案,让学生画出实验表格,分组实验,验证猜想.最后通过实验得出结论:两电荷间的距离越大或电荷量越小,库仑力越小.

图6 电荷间作用力演示器

上面的实验只能得到库仑力的定性关系,具体的库仑力的定量关系需要教师使用PPT(图片表征)和视频(动画表征)展示学习.让学生对照PPT自主学习教材内容,了解实验过程、原理和操作方式,然后与同桌相互讨论库仑扭秤测量的过程.让学生再一次观看实验视频思考自己的想法,学习库仑扭秤实验的技巧,即用转换法和微小量放大法对静电力进行测量.在资料展示中可以将库仑扭秤实验的原始数据列出,引导学生分析数据得出结论.

设计意图:在探究库仑定律的定性实验阶段,图片动画表征可以直观展示实验原理图,让学生明白如何控制变量.使用实物表征和图像表征教学,能让学生参与实验过程,制作表格记录数据,提升学生动手能力.在定量探究阶段,用图片动画表征把科学史和科学家探索库仑定律的过程展示给学生,可以引导学生体验科学家的科学论证过程,学习如何用转换法和微小量放大法对静电力进行测量,从而实现概念的学习和科学思维的提升.文字和数学表征中能够展示出库仑定律精确的信息和具体的表达式,从而让学生完整地理解库仑定律.在整个教学过程中,不同的表征形式穿插交替地结合出现,能够让学生在经历探索库仑定律过程中对其深入理解.

(3)学习进阶终点——库仑定律的适用条件

在库仑定律的教学内容完成后,学生需要思考库仑定律的适用条件.

(1)“两个点电荷之间距离趋于零时,相互作用力是否趋于无穷大?”回顾新课引入中的演示视频,引导学生推理,当两个点电荷之间的距离趋于零时,电荷已不能看成点电荷,库仑定律将不再适用.通过资料展示给学生具体的数值:库仑定律的适用范围是10-13~1026m.

(2)“多个点电荷之间的相互作用是怎么样的?” 静电力同样具有力的共性,遵循牛顿定律和力的平行四边形法则,结合受力分析的物理模型,根据力的叠加原理,多个点电荷存在时,某点电荷受的静电力,是其他各个点电荷对其静电力的叠加.

设计意图:使用动画/图片表征能直观展示库仑力作用效果,引发学生思考和推理,结合物理模型表征学习,能在回顾受力分析知识的同时,通过类比,学习库仑定律的适用条件.数学表征,能给出库仑定律的适用范围,能让学生在具体数值上对库仑定律的适用条件有一定的认识,了解库仑定律的内涵和外延.最终达成学习进阶的第三水平.

4 结束语

综上所述,在物理教学中,多重表征和学习进阶的有机结合是学生学习物理概念,认识物理规律的一种重要方式,它为知识和思维的具象化提供了新的解决途径.对于学习进阶的不同阶段,多重表征的构建都不尽相同,教师应该灵活选用合适的表征方式进行教学,考虑所选择表征的科学性.同时,教师也应该在教学过程中渗透使用多重表征的意识,对学生多重表征能力加强训练和指导.