土地用途管制下长株潭生态绿心地区乡村聚落时空演变特征

2021-02-05潘若莼

叶 强, 潘若莼, 赵 垚

(湖南大学 建筑学院, 长沙 410082)

乡村聚落俗称乡村居民点,是指乡村地区人类以各种形式居住的场所,也包括未达到建制镇标准的乡村集镇[1]。乡村聚落空间结构是在特定环境下,人类适应自然地理环境和人文社会环境变化时产生活动的集中体现,是乡村聚落中社会、经济、文化综合作用的结果[2]。乡村聚落时空演变特征能够清晰地体现出乡村地区空间格局变化,对编制适宜乡村发展的空间规划具有重要意义。20世纪80年代,随着乡村经济的振兴,为适应乡村发展新形势,我国学者逐步展开乡村聚落的相关研究,研究方向主要涵盖乡村聚落的区域研究、类型研究、体系研究和职能性质、规模类型、规划布局等综合研究几个方面[3]。21世纪以来,解决“三农”问题所提出建设社会主义新农村的战略举措为乡村聚落的发展带来广阔空间,乡村聚落迅速成为乡村地理学的研究热点。近年来,针对聚落空间结构体系[2]、聚落空间形态[4]、聚落演变机制[5]和聚落空间优化等[6]方面的乡村聚落空间研究也不断趋于多元化。新时期我国学者结合GIS,RS等新技术,运用核密度估计[7]、差值分析[8]、空间格局分析[9]、空间韵律度[10]、景观格局指数[11]、分型维数等[12]方法,依托自然环境和人文社会两个影响因素对乡村聚落空间演变方向进行系统研究。针对自然环境因素下的乡村聚落研究,主要是基于不同地域的自然环境特征,如分析干旱内陆地区[13]、峰丛洼地区域[14]、黄土丘陵地区[15]、西北牧区[16]、自然生态保护区等[11]地区乡村聚落演变特征及演变规律,得出地形地貌、道路可达性和社会经济等作为影响乡村聚落演变的主要因素,对乡村聚落演变起基础性的约束和支撑作用[17],不同地域间影响乡村聚落演变特征的因素略有差异。而基于人文社会因素的乡村聚落研究,通过分析经济发达地区[18]、旅游开发区[19]、城乡结合区[20]及大型省、市区域[4,12,21-23]乡村聚落空间,得出现阶段人文社会因素是乡村聚落演变的主要驱动力,在道路等基础设施建设的影响下,自然环境因素对乡村聚落空间演变的影响力逐渐减弱。乡村聚落空间演变受外源性影响和内生性影响的双重驱动,且乡村聚落演变受政策性的外源性影响较大[24]。

为统筹协调发展与生态保护的关系,十九大报告中提出“统筹山水林田湖草”系统治理的国土空间用途管制要求,明确了以自然资源部门统一行使所有国土空间用途管制职能[25]。但现阶段我国还未建全国土空间用途管制方案,因此,科学评价各区域土地用途管制效应对完善国土空间规划编制办法具有重要意义[26]。目前,我国学者多以城市化发展迅速的大型城市为研究对象[27-29],研究方法以理论研究和定性分析为主,对指标的分析判断较多,而针对城市边缘区域及广大乡村地区的空间格局变化规律研究不系统,且多基于静态数据进行研究,对长时序的动态观察及变化规律的总结较为薄弱。长株潭生态绿心作为国内唯一的大型城市群绿心,拥有包含五一水库在内的5个自然保护区,是长株潭城市群重要的生态隔离带,具有重要的生态屏障功能。依据《国务院关于编制全国主体功能区规划的意见》(国发[2007]21号),2013年3月1日,《长株潭城市群生态绿心地区总体规划(2010—2030)》(以下简称《规划》)将长株潭城市生态绿心地区功能区划为禁止建设区、限制开发区和建设协调区,整合其生态空间结构。但随着长株潭城市群经济快速发展,城镇化进程加快,生态绿心地区内无序的开发建设侵占生态土地、破坏生态资源,生态绿心地区的可持续发展面临严峻挑战。

本文以长株潭生态绿心地区乡村聚落为研究对象,运用ArcGIS空间分析法、统计分析法,分析生态绿心地区乡村聚落空间演变特征,计算乡村聚落空间在土地用途管制影响下的变化程度,研究土地用途管制对乡村地区的影响效应,为完善长株潭生态绿心地区国土空间用途管制方案、统筹推进生态环境保护与经济高质量发展提供一定的数据参考。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

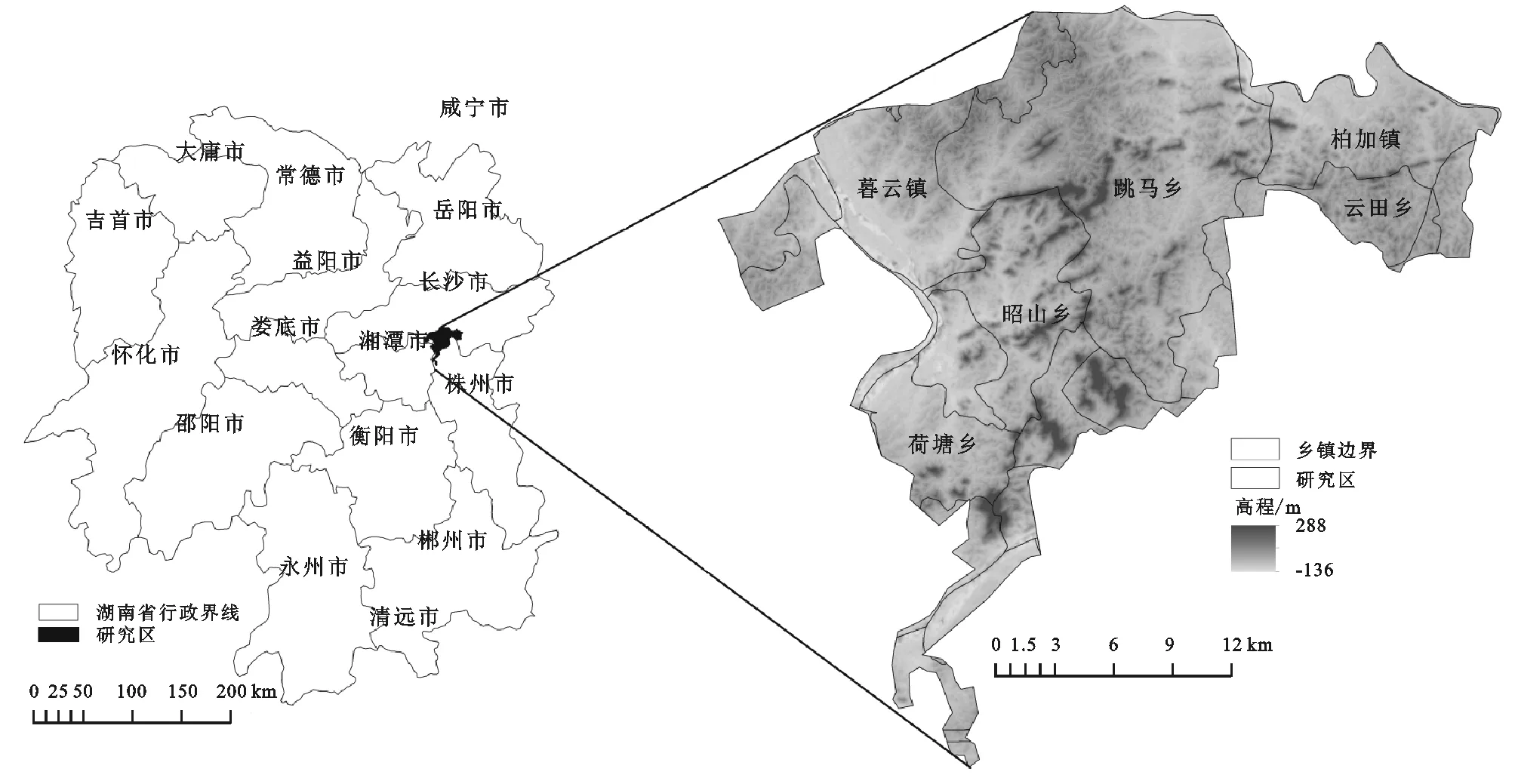

长株潭生态绿心地区位于湖南省长沙市、株洲市和湘潭市交界的三角地带,共包含10个县级单位和21个乡(镇)单位,现状人口为26.3万。地区总面积为528 km2,长株潭生态绿心地区为低山丘陵型地貌,中部地势较高,沿东西两侧地势逐渐降低,林地分布广泛,森林覆盖率达到43%(图1)。

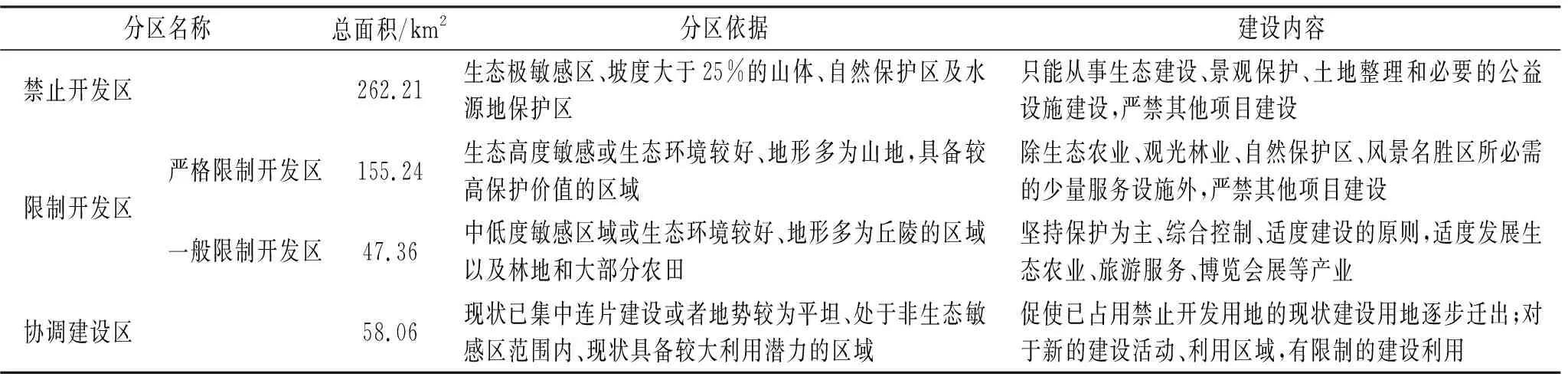

2013年3月1日,湖南省人民政府正式颁布的《规划》中明确区域发展目标:将长株潭生态绿心建设成为生态文明样板区、湖湘文化展示区、两型社会创新窗口、城乡融合试验平台。《规划》根据地区生态敏感性、自然环境、现状发展等条件将生态绿心地区划分为禁止开发区、限制开发区、协调建设区,见表1。

图1 长株潭生态绿心地区区位

表1 长株潭生态绿心地区土地用途管制分区

1.2 研究数据来源

遥感影像数据(分辨率30 m)来源于中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云(http:∥www.gscloud.cn/),其中2005年、2009年遥感影像数据来源于Landsat 5,2013年、2016年、2018年遥感影像数据来源于landsat 8。利用EVNI软件分别将各年遥感影像数据进行几何校正、坐标配准、解译,获得研究区内土地利用数据(解译数据采用抽样检验法,各年份精度均达到90%以上),提取乡村聚落斑块、道路等信息作为本研究的主要数据源。规划政策信息来源于长株潭绿网(http:∥www.CZT Pilot Zone)及湖南省统计年鉴。

1.3 研究方法

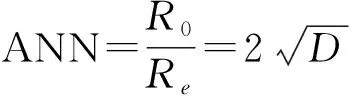

1.3.1 乡村聚落空间分布模式——平均最近邻分析法 最近邻分析的概念最早由著名生态学家Philip 和Francis[30]提出,Carl 和Leslie[31]将最近邻分析法应用于城镇聚落空间分布,分析其呈现随机、均匀或集聚的分布模式。本研究采用平均最近邻分析法计算实际相邻聚落点的平均距离,与假设随机分布中聚落点的平均距离进行相似性比较,根据公式(1),(2),(3) 计算平均最近邻比率(ANN):

(1)

(2)

(3)

式中:Re为聚落点随机分布时的平均距离;n为聚落点数量;A为包括所有聚落点最小外接矩形面积;R0表示实测点与最邻近点距离的平均值;di为聚落点i与最近邻点的距离;D为点密度。

若ANN=1,为均匀分布;若ANN>1,为随机分布;若ANN<1,为集聚分布,其中ANN=0时表示完全集聚[32]。

1.3.2 乡村聚落空间集聚强度——核密度估计法 在一定区域内,常用核密度估计法从概率意义上对乡村聚落空间结构分布在任一点中的密度和强度进行测定,一般定义为:设X1,…,Xn是从分布密度函数f的总体中抽取独立同分布样本,估计f在某点x处的值f(x),通常用Rosenblatt-Parzen核估计[33-34],计算公式见(4):

(4)

2 结果与分析

2.1 长株潭生态绿心地区乡村聚落空间演变特征

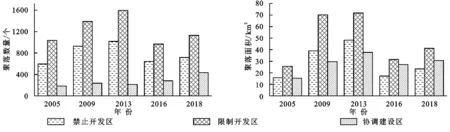

2.1.1 乡村聚落数量与面积演变特征 利用ArcGIS软件分别从2005年、2009年、2013年、2016年和2018年土地利用数据中提取乡村聚落用地,依据《规划》中土地用途管制分区,选取数量、面积两个参数对长株潭生态绿心地区乡村聚落进行对比统计分析,结果见图2。

图2 各时期长株潭生态绿心地区乡村聚落数量和面积

图2表明,2005—2018年,长株潭生态绿心地区乡村聚落数量和面积总体呈现先增加—后减少—再增加的变化趋势,转折点分别为2013年和2016年。2005年,禁止开发区、限制开发区和协调建设区内乡村聚落数量分别为596个、1 037个和183个,聚落面积分别为15.66 km2,25.60 km2,15.25 km2,其中限制开发区乡村聚落数量和面积最大,协调建设区乡村聚落数量和面积最小,但限制开发区和协调建设区单位聚落面积分别为0.025 km2,0.083 km2,由此推测乡村聚落在限制开发区呈现多而散的分布,在协调建设区呈现少而聚的分布特征。2005—2013年,禁止开发区、限制开发区和协调建设区内乡村聚落数量分别新增421个、560个和30个,增长幅度为70.64%,54.00%和16.40%,乡村聚落面积分别增长32.49 km2,46.16 km2,22.49 km2,增长幅度为207.47%,180.31%和147.48%。生态绿心地区土地用途管制政策实施前,乡村聚落多集聚在禁止开发区和限制开发区内,具有显著的生态环境指向性,随着基础服务设施不断完善,乡村聚落数量和面积的急剧增长对生态绿心地区的生态保护带来巨大挑战。随着2013年《规划》的颁布实施,生态绿心地区的乡村聚落施行严格的土地用途管制,乡村聚落空间结构发生剧变。2013—2016年,禁止开发区和限制开发区内乡村聚落数量分别减少374个和629个,减少比例为36.78%和39.39%,协调建设区乡村聚落数量增加70个,增长幅度为32.86%,禁止开发区和限制开发区内的乡村聚落向协调建设区内大量迁移可能是造成聚落数量剧变的主要因素之一。而禁止开发区、限制开发区和协调建设区的乡村聚落面积较2013年分别减少30.91 km2,40.30 km2,10.69 km2,减少比例分别为64.20%,56.16%和28.33%,大量空心村落拆并整合,且部分城镇周边的乡村聚落被就地划为城镇建设用地可能是导致生态绿心地区乡村聚落面积整体减少的主要原因。土地用途管制有效限制了禁止开发区和限制开发区内乡村聚落的发展,降低了人为活动对生态环境的破坏。2016年后,随着生态旅游与康养产业的开发建设,生态绿心地区乡村聚落数量和面积再次呈现增长趋势。2018年,禁止开发区、限制开发区和协调建设区内乡村聚落数量较2016年分别增加73个、162个和151个,增长幅度为11.35%,16.74%和53.36%;乡村聚落面积分别增长6.15 km2,9.73 km2,3.61 km2,增长幅度为35.67%,30.93%和13.35%,土地用途管制下生态绿心地区的禁止开发区和限制开发区内乡村聚落数量和面积呈现上升趋势,随着年限的增长,管控力度有所减弱。为更清晰地展示乡村聚落在生态绿心地区的分布情况,结合最近邻分析法与核密度估计法对乡村聚落的分布特征进行研究。

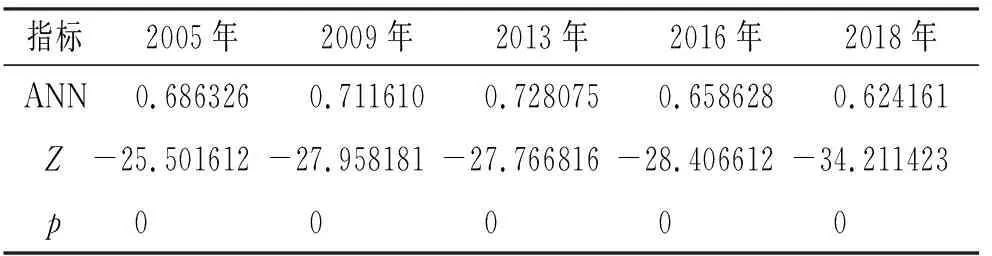

2.1.2 乡村聚落空间演变特征 运用最近邻分析法,测算2005年、2009年、2013年、2016年、2018年长株潭城市生态绿心地区乡村聚落点,结果见表2。

表2 长株潭生态绿心地区乡村聚落点最近邻指数

2005年、2009年、2013年、2016年、2018年生态绿心地区乡村聚落ANN均小于1,且p=0时标准化Z值均小于1.96,表明研究区聚落分布态势与随机模式差异较为显著,在一定因素作用下呈集聚分布特征。2005—2018年间乡村聚落点的ANN先增长后降低,表明集聚程度先减少后增加。

运用核密度估计法对乡村聚落密度进行测算,生成各时期长株潭生态绿心地区乡村聚落核密度分布图(图3A—E)。2005年,核密度较大乡村聚落主要在生态绿心地区北部的限制开发区内集聚,核密度为10~15个/km2。2009年,乡村聚落核密度总体增幅较大,这一结果与图2中聚落数量和面积有较大幅度增长的结果相一致;分布模式也略有改变,在生态绿心地区西部的禁止开发区和东南部的限制开发区内出现新的乡村聚落集聚点,呈现均匀核心集聚模式。2013年,乡村聚落整体呈现多核心集聚模式,尤其在北部、东南部的限制开发区和西部的禁止开发区内形成较大集聚核心,核密度达到25~30个/km2,且集聚分布开始向禁止开发区内蔓延。随着2013年《规划》的颁布实施,乡村聚落的集聚模式开始发生转变。2016年,乡村聚落集聚核心减少,乡村聚落核密度在北部、东南部的限制开发区和西部的禁止开发区内急剧下降,在协调建设区内保持稳定。2018年,乡村聚落沿协调建设区集聚程度显著加深,集聚模式由均匀式核心集聚转变为集中式高密度核心集聚,在研究区西部沿协调建设区一线形成两个大的集聚核心,核密度达到35~40个/km2,与协调建设区相邻的禁止开发区内乡村聚落集聚程度也有所增加。土地用途管制政策实施前,长株潭生态绿心地区乡村聚落主要在生态环境优异的禁止开发区和限制开发区集聚,土地用途管制政策实施后,乡村聚落开始向协调建设区内迁移、集聚,但随着管制年限的增长,协调建设区沿线周边的禁止开发区和限制开发区乡村聚落核密度也存在一定程度的增长。

图3 长株潭生态绿心地区乡村聚落核密度分布

2.2 乡村聚落空间分布统计分析

2.2.1 基于道路因素乡村聚落空间分布统计分析 乡村道路作为乡村聚落物质流和信息流的传递通道,乡村聚落距离乡村道路的远近是影响乡村聚落演变的重要因素之一。利用ArcGIS软件对长株潭生态绿心地区乡村道路以500 m为梯度进行多层缓冲区处理,将所得结果与各时期乡村聚落分布进行叠加,统计各时期不同道路范围内乡村聚落数量和数量占比。

图4显示,各时期距道路500 m范围内乡村聚落数量最多,且乡村聚落数量随距道路距离增加而持续减少,表明长株潭乡村聚落分布具有明显的道路交通指向性。2005年,距道路500 m以下、500~1 000 m,1 000~1 500 m,1 500~2 000 m和2 000 m以上的乡村聚落数量分别为1 151,405,143,67,40个,数量占比分别为63.73%,22.43%,7.92%,3.71%和2.21%,乡村聚落多选址于距道路较近区域。2009年,随着乡村居民生活水平的提高,人们开始选择生态环境更优异的区域作为聚落点,距道路500 m以下、500~1 000 m,1 000~1 500 m,1 500~2 000 m和2 000 m以上的乡村聚落数量分别为1 424,658,285,116,85个,距道路500 m以下乡村聚落数量增长量最多,但1 000~1 500 m,1 500~2 000 m和2 000 m以上的乡村聚落数量与2005年数据比较都呈现倍数增长。2009年,国家发改委批复了《长株潭城市群城际轨道交通网规划(2009—2020年)》,道路交通对聚落分布的影响力度增大。2009—2013年,距道路1 000 m以上区域乡村聚落点保持稳定,仅距道路1 000 m区域内乡村聚落数量有所增长。2013年《规划》实施后,各距离范围内尤其是距道路距离较远的乡村聚落数量显著降低,至2016年,距道路500 m以下、500~1 000 m,1 000~1 500 m,1 500~2 000 m和2 000 m以上的乡村聚落数量分别为1 216,420,173,63,20个,与2013年相比,各距离乡村聚落数量占比分别降低25.17%,40.51%,39.93%,50.00%和80.77%,造成这一现象可能是由于距道路较远的乡村聚落大多分布于禁止开发区和限制开发区内,而土地用途管制限制乡村聚落在其区域内的发展。2018年,乡村聚落数量仅在距道路500 m以内时有较为显著增长。土地用途管制有效限制了禁止开发区和限制开发区乡村聚落的发展,但对乡村聚落沿道路的总体分布特征影响较小。

图4 长株潭生态绿心地区各时期不同道路范围内乡村聚落数量和数量占比

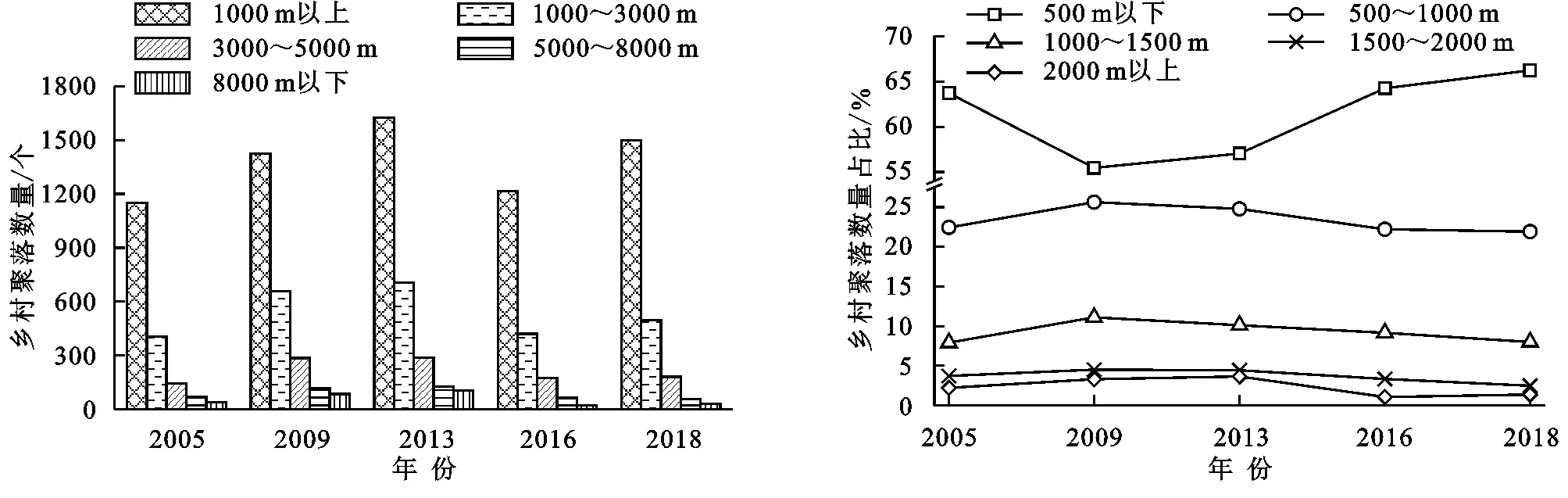

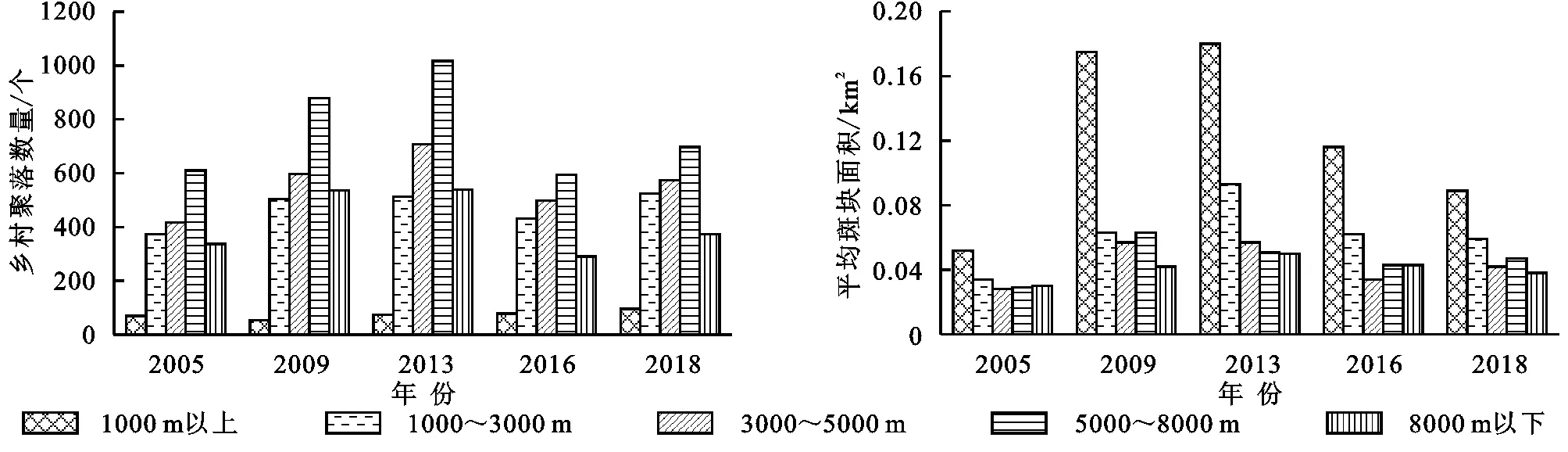

2.2.2 基于乡镇辐射因素乡村聚落空间分布统计分析 乡镇的辐射作用也是影响乡村聚落发展、演变的重要因素之一,对长株潭生态绿心地区乡村聚落到乡镇点距离划分为1 000 m以下、1 000~3 000 m,3 000~5 000 m,5 000~8 000 m,8 000 m以上共5个区间进行多层缓冲区分析,将研究结果与乡村聚落分布图叠加,统计各时期距乡镇点不同区间内乡村聚落数量和平均斑块面积。

图5显示2005—2018年长株潭生态绿心地区乡村聚落在距乡镇点1 000 m范围内数量最小,但聚落的平均斑块面积最大。2005年,距乡镇点1 000 m以下、1 000~3 000 m,3 000~5 000 m,5 000~8 000 m及8 000 m以上的乡村聚落数量分别为69,373,417,610,337个,平均斑块面积为0.052,0.034,0.028,0.029,0.030 km2。2005—2009年、1 000 m以内的乡村聚落数量下降21.74%,而平均斑块面积增加了236.54%,出现了乡村聚落的统筹整合,其他各距离段乡村聚落数量和平均斑块面积也都出现了增长趋势。2009—2013年、1 000 m以下、5 000~8 000 m及8 000 m以上3个距离段的乡村聚落数量平均斑块面积基本保持不变,1 000~3 000 m和3 000~5 000 m两个距离段的乡村聚落数量持续增长,图3中也可以显著看出,乡村聚落数量的增长主要发生在禁止开发区和限制开发区内。2013年《规划》实施促进了聚落统筹发展,2013—2016年,距乡镇点1 000 m以外距离段,尤其是禁止开发区和限制开发区内的乡村聚落数量和面积显著降低,《规划》中要求强化小城镇辐射职能,依托小城镇道路网体系进行点轴式发展的乡村居民点空间结构得到体现。2016—2018年,各距离段乡村聚落数量都有所增长,平均斑块面积略有降低,对比2016年,呈现出多而散的空间布局,与《规划》的建设目标有所偏差。土地用途管制前后,乡村聚落数量和平均斑块面积在各距离段所占比例基本保持稳定,对乡村聚落分布的乡镇点区位因素影响较小。

图5 长株潭生态绿心地区各时期距乡镇点不同区间内乡村聚落数量和平均斑块面积

2.3 讨 论

2005—2013年乡村聚落数量及面积逐年递增,受自然环境因素影响乡村聚落的分布具有明显的环境指向性,多在生态环境优越的禁止开发区及限制开发区内集聚。随着《规划》的颁布,2013—2016年,乡村聚落数量及面积均开始下降,且集聚的核心按照《规划》的要求迅速向协调建设区内迁移生态绿心区的管控达到了既定目标。但随着管控年限的增长,2016—2018年,长株潭生态绿心地区的禁止开发区和限制开发区内,乡村聚落数量呈现增长趋势,空间管制效力随着年限的增长而逐渐减弱,可能由以下原因导致:

(1) 长株潭生态绿心地区的土地用途管制是典型的依据土地自然资源要素的管制,其中对建设用地、耕地和林地要素的管控指标较为完善,而针对水系和湿地要素管控的边界较为模糊。2016年后,随着管控年限的增长,管控效果出现了一定偏差,政府未能制定保障管控政策实施的配套补偿措施可能是导致后期管控不力的主要原因。为此,2018年湖南省政府根据长株潭生态绿心地区土地利用现状对《规划》进行了修订,文件中调整了生态绿心地区各空间管制范围,并补充了“五线”保护与控制引导办法,目前,办法尚未在空间上进行落实。后续若能结合该地区乡村聚落空间格局演变规律,制定配套的补偿措施,有望更好地落实相关管控政策。

(2) 生态绿心地区土地用途管制的核心是对区域内生态空间的管制,即对区域内空间土地资源在生产、生活、生态三方面的再分配过程。在演变的过程中,受利益驱动影响,区域内居民会择优而居,在一定程度上会影响整体的空间布局模式。长株潭生态绿心地区在管制过程中实施传统的许可管制方案而缺乏全过程的监测管制。若通过持续监测聚落空间变化,理清区域内人地关系的发展趋势,能够切实保障政策执行,实现人与自然的协调可持续发展。

3 结论与建议

3.1 结 论

(1) 长株潭生态绿心地区乡村聚落数量面积及空间集聚分布的变化受土地用途管制影响显著,但随时间增长,禁止开发区内乡村聚落逐渐突破管控目标。在2005—2018年总体呈现先增加—后减少—再增加的变化趋势,转折点分别为2013年和2016年。土地用途管制政策实施前,长株潭生态绿心地区乡村聚落分布具有明显的环境指向性,2005—2013年,生态环境相对优越的禁止开发区和限制开发区内乡村聚落数量增幅达到70.64%和54.00%,面积增幅达到207.47%,180.31%,核密度达到25~30个/km2,且集聚核心多位于北部、东南部的限制开发区和西部的禁止开发区内。土地用途管制政策实施后,禁止开发区和限制开发区内乡村聚落数量和面积大幅下降、集聚核心逐渐减少。但随着管制年限增长,2018年禁止开发区、限制开发区和协调建设区内乡村聚落数量较2016年增幅为11.35%,16.74%和53.36%,乡村聚落面积增幅为35.67%,30.93%和13.35%,乡村聚落沿协调建设区集聚程度加深,管制力度显著降低。

(2) 土地用途空间管制对生态绿心地区乡村聚落分布的道路指向性和沿乡镇点集聚性干预不显著。长株潭生态绿心地区乡村聚落在演变过程中,乡村聚落空间分布具有显著的道路指向性和乡镇点聚集性,并长期保持这一特征。虽然随着土地用途管制政策颁布实施,乡村聚落的空间分布随管制要求发生相应变化。但在管制过程中,乡村聚落的空间分布仍会受道路因素及乡镇点因素影响。处于禁止开发区和限制开发区的乡村聚落分布空间受限,但乡村聚落沿交通线分布和沿乡镇点集聚分布的规律基本不变。

3.2 建 议

现阶段土地利用规划往往是“自上而下”式的规划,在编制的过程中侧重于实操性及指标管控,往往忽略了乡村自身发展的规律,管控的刚性有余但是弹性不足,因此随着时间增长往往管控的效果会出现偏差。建议在规划的编制依据新时期国土空间规划的编制思想,结合乡村自身的发展规律,编制适宜地方特色,覆盖全局全要素,更具韧性的国土空间管制方法。相较于传统的土地用途管制措施,新时期国土空间规划管制是对全域全过程的土地利用生命周期进行管制,且能够实施分级分类的精准管控,一定程度上能够弥补传统土地用途管制的缺陷。但构建完善的国土空间规划体系仍需要对区域土地类型演变进行长时序的监控,单一指标的管控方案往往无法保障区域要素的稳定发展,因此建议国土空间管制下完善相应的监管与保障措施,从而更好地实现区域管控,保障区域生态的可持续发展。

本文通过定量分析的研究方法,从长株潭生态绿心地区乡村聚落的时空演变特征评估区域内土地利用总体规划的实施效应,研究生态绿心地区的乡村聚落现状与管制目标差异,体现土地用途管制对乡村地区的影响效应,为完善该地区国土空间用途管制方案提供一定的数据参考。后续将进一步结合经济指标、社会指标及生态指标等评价指标,对土地用途管制引导乡村聚落演变的驱动机制深入探讨,加强不同评价指标对乡村聚落演变特征的影响研究,为该地区国土空间用途管制办法编制提供更为科学和系统的参考依据。