渭河中游气候变化及其对水文要素的影响

2021-02-05刘引鸽郑润禾胡浩楠

刘引鸽, 郑润禾, 龙 颜, 胡浩楠, 黄 雪

(宝鸡文理学院 地理与环境学院 灾害监测与机理模拟陕西省重点实验室, 陕西 宝鸡 721013)

全球气候变化影响区域气候要素与水文要素的变化,对区域及流域内人类生产生活以及社会经济发展有重要作用。20世纪中叶以来,气候变化速度加快,同时也加速了水文循环。气候气象要素变化的不稳定性加剧,以气候变暖为主的气候变化已成为当前世界最重要的环境问题之一[1-5]。气候变化对水循环及水资源影响的研究越来越引起国内学者的高度关注和重视,国内学者有从不同角度针对黄河、淮河和长江流域进行土地利用、人类活动及气候变化对径流的影响研究[6-9];对渭河流域的研究主要表现在气候要素变化趋势研究,这些研究取得了比较好的成果,但对渭河中游进行多要素的气候变化及其水文效应的研究较少。

研究气候变化背景下的水文水资源变化对制定更有效的水资源管理措施以及水资源的开发规划有重要的促进作用。渭河作为黄河的重要支流,且渭河中游地处陕西经济的黄金地带,为陕西供给人民生产生活及经济发展所必须的水资源,一直以来对渭河流域的相关研究从未停止。因此,本文对渭河中游多气候要素的变化及其对水文要素的影响展开研究,采用渭河中游气温、降水、潜在蒸发量、水汽压、大气相对湿度、风速等气象资料,林家村、益门、千河和鹦鸽4站的径流量资料,采用气候诊断方法分析该区域气候要素变化特征及其对水文要素的影响,并探讨自然气候变化及人类活动对渭河中游径流量的影响及其变化规律。这些研究对区域水资源开发利用及管理有重要意义。

1 研究区概况

渭河是黄河第一大支流。渭河流域属暖温带半干旱气候区,受季风气候影响显著,降水及径流量季节变化明显,多年平均降水量572 mm,径流量75.7亿m3,且时空分布不均。渭河发源于甘肃省定西市渭源县,流经甘肃天水、陕西宝鸡、咸阳、西安与渭南等地,于渭南市潼关汇入黄河。渭河中游介于107°36′—108°62′E,33°76′—35°12′N,以陕西宝鸡境内林家村为起点,陕西咸阳渭河铁路桥为终点,渭河中游有千河、石头河、清姜河等重要支流。截至2018年底,渭河中游总人口2 448.16万人,占全省人口的63.35%。平均人口密度为331人/km2。城镇人口1 246.38万人,城市化率58.13%,流域人口分布以渭河两侧关中平原最为密集。渭河中游是陕西关中人口聚居区,是全省主要的工业,农业主产区[10-18]。

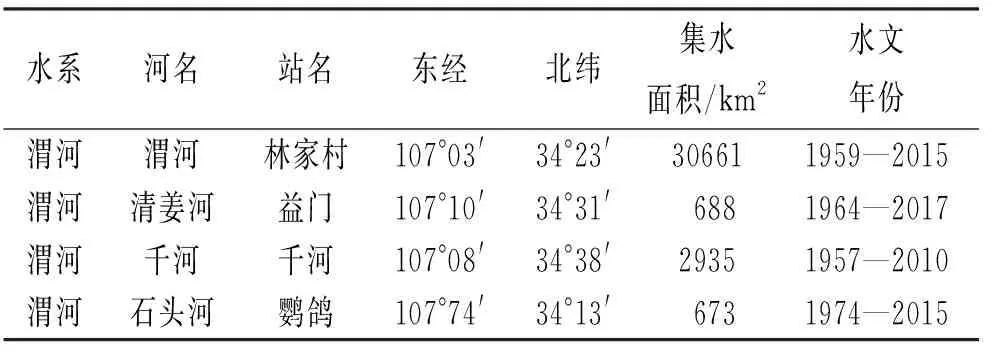

本文采用渭河中游7个气象站1970—2017年的逐日降水量、气温、气压、水汽压、大气相对湿度、风速及潜在蒸发量资料,以及林家村、益门、千河和鹦鸽4个水文站的逐日径流量资料,各气象站与水文站的位置分布见图1,气象站与水文站的基本信息见表1—2。将日资料转化为月资料,在此基础上计算季节以及年数据。其中四季定义为3—5月为春季、6—8月为夏季、9—11月为秋季、12月—翌年2月为冬季,分别从年尺度和季节尺度进行气候趋势变化特征分析。

图1 渭河中游区域示意图

表1 渭河中游水文站基本情况

表2 渭河中游气象站基本情况

2 研究方法

采用线性回归法对渭河中游50 a的气候及水文要素进行趋势分析,利用Mann-Kendall非参数统计检验方法(以下简称M-K检验)进行气候突变检验,采用小波分析进行气候要素周期分析。

累积距平法是由曲线直观地判断离散数据点变化趋势的一种非线性统计方法,采用累积量斜率变化率比较法计算气候变化(降水和潜在蒸发)和人类活动对径流变化量的贡献率。相比于多元回归法,累积量斜率变化率比较法引入了年份与累积量,有效地避免了多元回归法的不足,因此具有更大的适应性[19-21]。

累积量斜率变化率比较法描述如下:设累积径流量与年份线性关系式的斜率在拐点前后2个时期的径流量分别为SRb和SRa(108m3/a),累积降水量与年份线性关系式的斜率在拐点前后2个时期的降水量分别为SPb和SPa(mm/a),则累积径流量斜率变化率为(SRa-SRb)/|SRb|,同样,累积降水量斜率变化率为(SPa-SPb)/|SPb|,那么降水量对径流量变化的贡献率CP(%)为:

CP=[(SPa-SPb)/|SPb|]/[(SRa-SRb)/|SRb|]×100%

(1)

同理,也可计算潜在蒸发对径流量变化的贡献率,从而进一步求出气候变化对径流量减少的贡献率。设累积潜在蒸发量与年份线性关系式的斜率在拐点前后2个时期的潜在蒸发量分别为SEb和SEa,则累积潜在蒸发量对径流的贡献率表示为:

CE=-[(SEa-SEb)/|SEb|]/[(SRa-SRb)/|SRb|]×100%

(2)

在此基础上可计算出人类活动对径流量变化的贡献率CH(%)为:

CH=1-CP-CE

(3)

3 结果与分析

3.1 气候要素时间变化特征

由图2、表3可以看出,渭河中游多年平均气温、气压、水汽压、风速和大气相对湿度的趋势率分别为0.35℃/10 a,0.96 hPa/10 a,0.11 hPa/10 a,-0.16 m/(s·10 a),-0.65%/10 a。季节变化中,气温四季都处于显著上升趋势,其中春季气温上升最快,达到0.49℃/10 a,说明渭河中游暖春现象明显;气压和水汽压呈微弱上升趋势,四季变化幅度不大;风速四季都呈下降趋势,其中春季下降幅度最大,达-0.19 m/s;大气相对湿度除秋季上升外其余季节都为下降趋势,冬春两季下降明显,分别为-0.71%,-1.58%。总体来看,渭河中游气候有趋于暖干化的特征,冬春季节变化幅度较大。

表3 渭河中游气候要素变化趋势及特征值

图2 渭河中游气候要素年际与季节变化趋势

3.2 气候要素空间变化特征

渭河中游气象要素倾向率空间变化特征见图3。可以看出,整个区域年平均气温呈上升趋势,但上升幅度区域有差异,其中,渭河宝鸡段及千河下游地区气温上升速度较快,最高达到了0.41℃/10 a,而千河上游及渭河武功段气温上升速度相对较为缓慢,升温速率为0.30℃/10 a,其他地区趋势率为0.33~0.36℃/10 a。气压变化表现为宝鸡与太白周边气压下降,幅度为-0.30~0.54 hPa/10 a,北部山区及东部地区气压呈上升趋势,气压空间变化整体上差异较小。年平均风速整体呈轻微下降趋势,平均下降幅度为0.16 m/s。其中,千阳地区、渭河中游南部地区下降幅度最大,为0.4 m/s,但在渭河中游西部地区风速有小幅度上升,上升幅度在0.1 m/s左右。平均相对湿度整体呈下降趋势,平均下降幅度为0.65%/10 a,下降趋势不十分明显。水汽压呈微弱上升趋势,平均趋势为0.1 hPa/10 a,其中宝鸡市区及周边有微弱的下降趋势。

图3 渭河中游气候要素倾向率空间变化特征

3.3 气候要素周期变化与突变

运用小波变换法对渭河中游气候要素的周期变化进行分析。图4为渭河中游气候气象要素小波变化实部。从图4中可以看出,渭河中游年平均气温主要存在3~7 a和26~32 a的周期。在26~32 a时间尺度上,周期震荡显著。气压的变化存在一个25 a的周期,水汽压的变化没有发现明显的周期特征,湿度与风速变化也同样存在一个25 a的周期。由Mann-Kendall检验突变可以看出(图5),气温突变点在1996年,水汽压的突变点在1983年,湿度的突变点在2003年,气压与风速无突变发生,其中气温和水汽压都为突变上升,湿度为突变下降。

图4 渭河中游气候要素小波分析实部

图5 渭河中游气候要素突变分析

3.4 气候要素变化对水文要素的影响

3.4.1 径流、降水及蒸发量变化 由图6可知,渭河中游各站的径流量与降水量均呈减少趋势,其中,林家村站的径流量与千河站的降水量变化最大,分别以0.48亿m3/a及2.04 mm/a的趋势减少。蒸发量则表现出波动变化,1980—1997年蒸发量为轻微增加趋势,1998—2017年蒸发量为显著减少趋势。蒸发量近年来显著减小的原因可能是由于风速减小造成的,加之渭河中游城市化进程不断加快,人类活动影响使得太阳辐射量减弱,导致蒸发量的下降。由于蒸发量在1995年,1997年出现两个较大值,整体上蒸发为增加趋势为2.66 mm/a。

图6 渭河中游径流量、降水量与蒸发量年际变化

表4给出了渭河中游各水文站径流及降水年际变化特征的统计结果,从变差系数Cv值来看,径流量的年际变化幅度较大,最大值为林家村(Cv=0.72),降水量的年际变化幅度次之,最小值为千河站(Cv=0.20),蒸发量变化幅度最小,最小为林家村站(Cv=0.09)。从极值比来看,径流量的极值比最大,为林家村站,比值为58.12,降水量的极值比次之,最小值为千河站,比值为2.44,蒸发量极值比最小,最小为林家村站,比值为1.51。径流序列的波动程度要远大于降水量序列的波动幅度,其中林家村站的径流序列波动程度最大,千河站的降水序列波动幅度最小。从表5可以看出,各站的径流量在1990年后减少最为剧烈,其中处于渭河干流的林家村站径流量2000年后相对于20世纪60年代减少78.78%,降水量在20世纪90年代减少最为剧烈,其中千河站20世纪90年代的降水量相对于20世纪60年代减少了18.36%。整体上来看,渭河中游径流量的减少趋势大于降水量的减少趋势,蒸发量的变化趋势不明显。

表4 渭河中游径流量、降水量及蒸发量年际变化特征值

表5 渭河中游径流、降水及蒸发量代际变化率

3.4.2 气侯要素与水文要素的相关性 气候要素是影响水文要素变化的主要原因之一,为了进一步讨论各水文要素与气候要素之间的关系,求出气候要素与水文要素之间的相关系数见表6。可以看出,渭河中游径流量与气温、气压和蒸发量呈现显著的负相关关系,与降水量和湿度呈现显著的正相关关系,与水汽压的相关关系较弱。蒸发量与气温和气压呈现显著的正相关关系,与湿度、水汽压和降水量有显著的负相关关系,与风速的负相关关系不显著(主要是由于20世纪90年代蒸发量突增所致,其余年代应为显著正相关)。

表6 渭河中游水文要素与气象要素的相关系数

3.4.3 气候变化和人类活动对渭河中游径流的贡献率 为了进一步探究不同年代气候变化与人类活动对渭河中游径流量的影响程度的差异性,采用双累积曲线法对渭河中游的径流序列进行变异点诊断,结果见图7。可以看出,各站的径流和降水双累积曲线的斜率在1970年、1993年前后都发生了明显的变化。为更好印证这一判断,通过各站径流量累积曲线(图8)也可看出,在1970年与1993年前后径流量的累积距平值为先增大后减小,因此可以判定1970年与1993年为径流发生变异的年份。由此可将径流序列划分为1960—1970年、1971—1993年及1994—2015年3个时段。

图7 渭河中游降水量与各站径流量双累积曲线

图8 渭河中游各站年径流量累积距平

由图9可以看出,在1970年和1993年各站径流、降水和蒸发量的累积曲线斜率都发生了明显的变化,并且在各分段内累积径流、累积降水和蒸发的线性相关程度都在0.99以上,通过显著性检验。以1960—1970年为基准期,计算相对于基准期的变化率见表7,可以看出,林家村和千河两站1971—1993年累积径流量斜率相对于基准期分别减少,益门站小幅增加,1994—2015年相对于基准期减少,各站径流量从20世纪70年代以来呈现出减少趋势,20世纪90年代后减少趋势更为显著,其中渭河林家村站减少最为明显。

1971—1993年各站降水量—年份线性关系式的斜率比基准期分别减少38,39,1 mm/a,减少率分别为5.81%,5.73%,0.14%;1994—2015年各站降水量比基准期减少67,88,64 mm/a,减少率分别为10.24%,12.92%,9.16%,各站降水量在20世纪90年代后呈显著减少的趋势。潜在蒸散发量—年份线性关系式的斜率1971—1993年比基准期减少36 mm/a,减少率为2.70%,1994—2015年潜在蒸散发—年份的线性关系式斜率比基准期增加144 mm/a,增加率为10.81%。

图9 渭河中游累积径流量、累积潜在蒸发量、累积降水量与年份的线性关系

为了进一步讨论人类活动与气候变化对各时期径流量变化的影响程度,采用累积量斜率变化率比较法计算降水和人类活动对径流量的影响。设降水对径流减少的贡献率为CP,潜在蒸发对径流减少的贡献率为CE,即气候变化对径流减少的贡献率为CE+CP,人类活动对径流减少的贡献率为CH,见表8。可以看出进入1970s以来人类活动成为影响渭河中游地区径流量减少的主要因素,即20世纪70年代前为受人类活动影响径流较少时期,后两时期为受气候变化和人类活动影响较大的时期。20世纪70年代以来,渭河中游人类活动对径流量的影响不断增大。而20世纪90年代后,渭河中游气温发生了突变性上升,降水持续减少,对径流量产生较大影响。

表7 渭河中游累积径流量、降水量及蒸发量斜率及其变化率

表8 气候变化和人类活动对渭河中游径流量变化的贡献率

林家村站与千河站1971—1993年气候变化对径流减少的贡献率为分别为6.21%,8.89%,人类活动对径流减少的贡献率分别为93.79%,91.11%。可以看出渭河干流和支流千河径流量变化受人类影响较大,都在90%以上。1994—2015年人类活动仍然是影响径流减少的主要因素,贡献率分别为74.72%,62.68%,相对于1971—1993年的影响有所下降,1993年前自然气候对这两站径流减少的贡献率仅为10%以下,之后贡献率增加到25%以上。这可能是由于20世纪70年代以来渭河中游开始修建众多大型的水利水保工程,如冯家山水库、王家崖水库、宝鸡峡水利枢纽等,人为拦蓄成为径流量减少的主要因素,而20世纪90年代来气温的突变性上升,使潜在蒸散发量增加,使其对径流量减少的贡献率增加,从而导致气候变化对径流量减少的贡献率上升。同时,近些年来渭河中游大型水利水保工程规模趋于饱和,使得人类活动对径流量的影响程度趋于稳定,影响力显著下降。益门站所在清姜河流域径流量则受气候变化影响较大且较为稳定,这主要是由于清姜河流域主要位于秦岭山区,人类活动较少,因此这一区域人类活动对径流量变化的贡献率较小。

4 结 论

(1) 渭河中游年均气温呈明显上升趋势,冬春季节上升趋势显著。气压整体上呈微弱上升趋势;水汽压呈微弱上升趋势,风速呈微弱下降趋势,但变化特征并不明显。湿度整体上呈下降趋势。气候要素存在周期及突变特征,其中气温的周期变化及突变较为显著。气候要素年代空间变化存在明显差异。

(2) 水文要素变化为径流量与降水量呈显著下降趋势,1990s后径流量下降趋势增强,降水量减少趋势放缓。蒸发量变化具有阶段性,1997年前为轻微增加,之后为显著减少趋势。径流量与气温、气压和蒸发量呈现显著的负相关关系,与降水量和湿度呈现显著的正相关关系。蒸发量与气温和气压呈现显著的正相关关系,与湿度、水汽压和降水量有显著的负相关关系。降水量与气温呈现显著负相关关系,与湿度呈现显著的正相关关系,与气压的负相关关系不显著。

(3) 自然气候对径流影响表现为,人类活动对径流量减少的贡献率大于气候变化对径流量的贡献率,且渭河干流径流量受人类活动的影响更大,但气候变化的贡献率近年来有增长趋势,1994年前自然气候对径流的减少的贡献率仅为10%以下,之后贡献率增加到25%以上,这些表明减少人类活动对径流的影响是实现水文循环的重要途径。