书画的形状

2021-02-03郑以墨

郑以墨

【关键词】装饰边框;磁州窑瓷枕;枕面书画;宋金元时期

【摘要】宋金元时期磁州窑系瓷枕上丰富多变的装饰边框,是工匠不断尝试将装饰纹样与书画作品进行有效衔接的结果。从现有资料来看,装饰边框的建构方式有契合枕形、异于枕形和程式化的菱形边框三种,不同的边框形式或来源于对书画装裱工艺的模仿,或来源于对金银器和织物上纹样的模仿,尤其是装饰边框对刺绣质感的模仿,显示了装饰样式在不同媒介间的传播与流变。

宋金元时期,磁州窑的装饰图像有着明显的阶段性。具体到瓷枕,宋代前期与中期主要采用的是装饰纹样,之后纹样中加入书画作品,并由此出现了以书画为主体,外加边框的装饰手法。从现有资料看,宋金时期的磁州窑瓷枕多依枕面形状绘制边框,呈现出多元化特点;金代晚期至元代,瓷枕的形状多为长方形,枕面书画作品的边框几乎均为菱形,边框外则装饰繁复的花卉图案,呈现出明显的程式化特征。这一特点不仅出现在古代磁州境内滏阳河流域和漳河流域的磁州窑瓷枕上,还影响至山西、河南等地窑场生产的磁州窑系瓷枕[1,2]。

一般瓷器上以几何形框出的区域被称为“开光”,而本文所研究的对象,不仅包括开光,还包括围绕在作为主体纹样的书画作品周围的其他纹饰和辅助性装饰图案,笔者将其统称为“边框”,意在强调它与枕面主体纹样的从属关系,并将其形式变化看作是画工在瓷枕这一特殊载体上不断尝试协调辅助纹样与书画作品之间关系的动态过程。鉴于此,本文将要重点探讨:画工是如何选择和使用边框形式的,不同边框的形式来源,工匠在制作装饰边框时采用的不同技术手法,以及这些技法使瓷枕质感发生了怎样的变化。

宋金元时期,磁州窑瓷枕上的边框造型先后出现三种风格:其一,与瓷枕外形基本一致;其二,突破瓷枕的造型,出现分割画面的多种方式;其三,出现较为固定的菱形边框。

1.契合枕形

此类边框形状与枕面一致,主要在宋金时期流行。包括以下三类:

(1)此类画框均由线条绘制而成。有的采用匀细的单线或一组线条,有的采用粗细不等的多重线条(图一,1)[3]36。这些线条不仅为主体图像框定边界,还在一定程度上强调了枕面的形状。

(2)在与枕面一致的线条之外添加装饰图案形成装饰带。有的装饰带向枕的侧面延伸,甚至成为连接侧面图像的媒介,如金代“寿”字如意枕(图一,2)[3]37,其主体图案之外的装饰带将枕面与侧面所绘卷草纹装饰图案自然地连接在一起。

(3)部分边框契合瓷枕造型。如广州西汉南越王博物馆藏北宋叶形枕(图一,3)[4]26,主体图案为墨书五言诗,其边框大体与枕面形状相同,但面积小很多,且左右两侧边线为连弧形,边框与瓷枕外轮廓线之间填充有花卉图案。

2.异于枕形

有些画工并不满足于对瓷枕形态的简单描绘和强调,而是尝试采用多种方式对边框装饰与主体纹样进行有效衔接,以突出枕面装饰的丰富与华丽。

(1)不同形状的边框合围,形成不同形状的中心图案区。如宋刻划花折枝牡丹纹元宝枕(图二,1)[3]19,中心图案为4枝折枝花,其外边线呈如意形,边线之外环绕着两重与枕形基本一致的卷云纹装饰带。这种装饰形式在宋金时期的诗文枕中表现得尤为突出,形狀也更加多样。如河北峰峰彭城窑址出土的北宋椭圆形枕(图二,2)[4]23,枕面中心区域用平行双线分割出一个长方形,内填充诗文,其方形边线与椭圆形外框间刻有卷草纹。河南新安城关窑出土的北宋豆形珍珠地划花诗文枕(图二,3)[4]24,枕面中心为主体诗文,其外边框分两层,内层为八曲菱形,外层在与枕形一致的双线内填充云雷纹,两层边框间填充珍珠地卷草纹。这种菱形边框还见于金代河南窑场生产的瓷枕之上(图二,4)[5]101。

(2)利用边框对枕面空间进行多元划分。磁州窑系山西窑出土的一件金代八角形诗文枕上(图二,5)[4]28,枕面划分为三部分,中间方形内为主体图案的墨书诗文,两侧六边形边框内为花卉纹。另一件金代八角形诗文枕[4]27边框形状与之相同,只是书法为黑地白字。故宫博物院收藏的金代豆形枕上的主体诗文被压缩在两个狭小的长方形内,边框为多重,占据枕面大部分空间:内外两重豆形边框之间填充宽大的卷草纹装饰,内层豆形边框内仅分割出两个纵向的长方形以书写诗句,诗文周围环以菱形装饰带,两侧不规则扇形内填充方格形图案(图二,6)[4]74。中国国家博物馆收藏的一件元代磁州窑系白釉刻花卉诗文长方形枕的边框也十分复杂,被草叶纹和云雷纹双重边框包围的中心区域分为三个部分,中央方形区域内书写诗文,左右两侧均为菱形开光,开光内还设有一大两小的方形框,内书诗文(图二,7)[4]78。日本白鹤美术馆收藏的金代三彩划花书页形枕亦富巧思:枕面的布局呈左右对称,最外重边框为植物纹,中心图案似为翻开的两张书页,围以黄地几何纹边饰,书脊处凸起,其色彩和纹样与其他三边不同,使边框的视觉效果更加丰富(图二,8)[4]79。

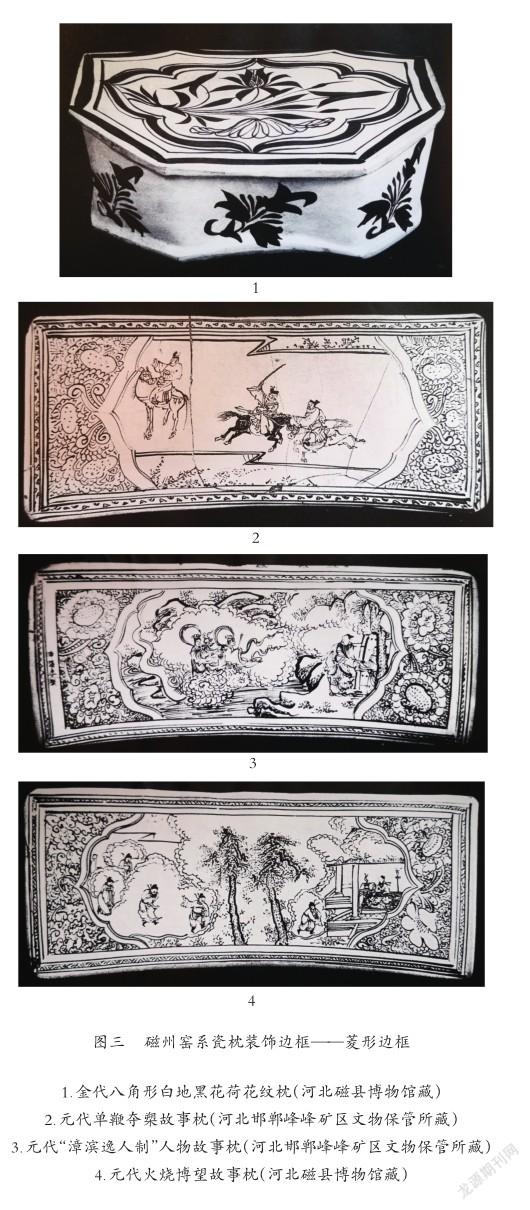

3.程式化的菱形边框

此类边框多出现在金元时期白地黑花瓷枕上,呈现出整齐划一的程式化布局。从目前资料看,金代八角形瓷枕上率先出现了一种菱形边框(图三,1)[6]204,金代晚期至元代,这种菱形边框大量出现在长方形瓷枕上,为了适应长方形枕面,原本近于方形的菱形边框被截去上下两角,形成新的边框形式,为了方便表述,笔者称之为“分离式多曲菱形边框”。此类菱形边框使得长方形枕面的四角各形成一个略呈三角形的装饰区,其内填充繁密的花卉图案,与瓷枕中心的书画作品形成鲜明对比,更突出了中心画面。与这一变化相适应,瓷枕装饰的内容也出现标准化模式:枕面中心区域为人物故事画或诗词,前后两侧面分别是墨竹和墨牡丹等,两端面也装饰花卉。此外,菱形边框不仅出现在枕面,还见于一些长方形瓷枕的前后侧面,从而出现了三面均为人物故事画或诗词的装饰形式,如元代白地黑花崔生盗虎皮长方枕[3]84。

但在这一固定的模式中,作为边框的装饰纹样却充满变化,从目前资料看,几乎没有边框造型与装饰纹样完全相同的瓷枕。换言之,画工在绘制这些装饰图案时并不是严格按照某一既定的粉本进行描绘,而是在有限的范围内进行了充分的自由发挥。综合来看,菱形边框装饰纹样的布局大致可分为三类:

(1)左右对称。以元代单鞭夺槊故事枕(图三,2)[6]135为例,枕面主体画面两侧的装饰纹样基本呈左右对称,均为纵向布列的三个石榴,中间石榴的两侧也各绘两条卷曲的花茎,纹样均逸笔勾出,但石榴的大小及形态却各不相同,花茎与花叶的造型亦有很大差异。

(2)对角对称。以元代“漳滨逸人制”人物故事枕(图三,3)[6]81为例,枕面主体画面的左上与右下角均绘石榴,左下与右上角则绘莲花纹,对角的花头结构大体相近,但细节刻画迥然不同。

(3)完全不对称。以元代火烧博望故事枕(图三,4)[6]77为例,左侧边框的两个花头均为牡丹,右侧则分别为石榴和梅花,差异极为明显。

需要注意的是,在以商品生产为目的的磁州窑,制作如此繁密的花卉图案,使用模印技术应是最为方便快捷的,且能够保证纹饰的整齐划一,然而画工采用的却是更为费力的方法——以毛笔勾勒纹饰的每一个细节。他们似乎不再关注图案的对称与严整,而是探索线条和纹样造型的自由变化,使每一个瓷枕的枕面和边框纹样都成为独一无二的创作品,最大限度地实现了画工从描画稿到绘画的转变。那种“逸笔草草”的追求似乎不再只是大画家的专属,画工亦可体会到艺术创作的快感。而此类瓷枕的大量出现,也证明了当时广大消费者对这一风格的接受与推崇。以此推之,瓷枕上出现的“漳滨逸人”“青山道人”等,也许正是在这一转变中脱颖而出并为大众所认可的窑场绘画高手。

如前所述,为了能够将书画作品与装饰边框统一于枕面之上,磁州窑工匠进行了不同形式的尝试,但这些尝试并非随意为之,而是有着不同的形式来源。

1.对书画装裱方式的模仿

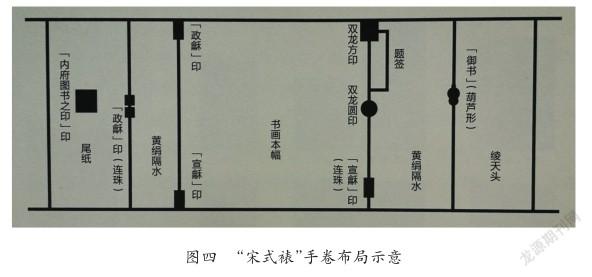

如圖二,5所示金代八角形枕,枕面分为三部分,中间区域书写诗文,两端装饰花卉纹,为了分割书法与装饰花卉,画工还以划花的手法划出两条纵向的白色条带。另如中国国家博物馆藏元代磁州窑系白釉刻花卉诗文长方形枕,枕面亦分为三部分(见图二,7)。笔者认为,这种分区装饰的做法可能受到了当时书画装裱方式——宋式裱的影响。“宋式裱”又称“宣和装”,手卷的基本结构分为五部分,从右至左分别是天头、前隔水、画心、后隔水、拖尾(图四)[7,8],上述瓷枕枕面装饰布局可与之基本契合:两端装饰花卉—天头、拖尾,书画—画心,间隔条—前隔水、后隔水。

书画装裱在宋代成为风雅之事,宫廷内设有装裱工场,至徽宗朝形成定式,南宋沿用其制,并影响至今。苏轼、米芾和王诜等均参与了装裱活动,周密还在《齐东野语》中专门撰有“绍兴内府书画式”内容,详细叙述了南宋绍兴内府装裱不同时代书画所使用的材料以及各部位的具体尺寸[9]。文化精英无疑是民间画工的效仿对象,磁州窑瓷枕上出现的具有书画名家风格的作品便是明显例证。同时,磁州窑画工也可能会将当时流行的书画装裱样式运用于瓷枕创作之中,使书画作品与装饰纹样得以完美衔接与融合。

此外,根据《南村缀耕录》记载,宫内用于装裱书画的织物多以植物纹样命名,如紫大花、紫汤荷花、青樱桃、皂方团白花、褐方团白花、瑞草、红遍地杂花、红遍地芙蓉、倒仙牡丹、黄地碧牡丹方胜、重莲等[10],实物例证如故宫博物院藏宋《李空同行书诗卷》裱首的盘绦天华纹锦和宋《展子虔游春图》裱封的缠枝花纹锦[11]158等。这两幅装裱用锦的花卉纹样均是以大花头为主体,四周布置卷草纹,与瓷枕菱形边框上出现的以牡丹、石榴、荷花等花头为主体,四周布置卷草纹的装饰风格类似。中国国家博物馆收藏的元代磁州窑系白釉刻花卉诗文长方形瓷枕枕面上两侧边框中的菱形装饰(见图二,7)也与故宫博物院收藏的宋江参《千里江山图》裱首的菱形缂丝《百花双鸾图》(图五)[11]185的纹样布局相类,可见瓷枕边框的布局不仅受到书画装裱形式的影响,还在纹饰方面模仿一些常见的装裱织锦纹样。

2.对金银器、织物纹样的模仿

(1)对金银器开光的借鉴

磁州窑瓷枕上出现了不同形态的边框,包括豆形、如意形、菱形等,学者认为这些造型来自唐代金银器开光纹饰的影响[12],此说可信,此不赘述。值得注意的是,当时的绣枕上也出现了八曲菱形纹,如山西辽墓出土的婴戏花纹刺绣枕顶[11]133,中心纹饰为一菱形结构,四角绣有花卉纹样,中心图像为婴戏花图。同墓出土的婴戏莲纹刺绣中亦出现了多曲菱形边框。可见,金银器上的开光对瓷枕和绣枕的纹样均产生了很大影响。

(2)对织物纹样的模仿

菱形纹饰还常见于宋元时期的丝织物和刺绣文物中。如内蒙古阿鲁科尔沁旗小井子辽墓出土的方胜花鸟纹锦[13]321,三重菱形内均填充花卉纹样,所不同的是菱形边框为直边。辽耶律羽之墓出土的球路孔雀四鸟纹绫(图六,1)和球路奔鹿飞鹰宝花绫(图六,2)的纹样[13]320,321、遍地细画花八瓣龟莲纹锦和遍地花卉龟背重莲童子燕雀锦的纹样[13]323亦采用了类似构图。

球形织锦是一种以圆圆相交为基本骨架而构成的图案,在宋代文献中经常出现[13]320,[14],辽墓出土的球路织锦正属此类。此种样式在元代得到继承,如敦煌莫高窟北窟出土的元凤穿牡丹纹刺绣[15]图4-10、英国伦敦斯宾克公司藏元早期对龙对凤两色绫[15]43,以及美国克利夫兰博物馆藏元黑地团窠对狮对格里芬织金锦[15]55和元瓣窠对兽双头鸟纹纳石失[15]59等,均采用了菱形开光结构。河北隆化鸽子洞元代窖藏出土的丝织物缀连球路纹饰片[16],四片花瓣围合出菱形中心,可看作球路纹样的变体。该窖藏出土的镜衣彩绣纹样亦采用了菱形结构。

反观磁州窑系瓷枕,可以找到很多相似的纹样,如金代绣球纹虎形枕(图六,3)[5]183圆形枕面内设有菱形边框的做法与辽耶律羽之墓出土的球路孔雀四鸟纹绫纹样和球路奔鹿飞鹰宝花绫纹样并无二致,常见的“分离式多曲菱形边框”又与该墓出土的遍地细画花八瓣龟莲纹锦纹样较为接近。此外,瓷枕边框中亦可见“圆圆相交”的结构,如元代人物故事枕边框两侧类似花茎的线条有规律地进行套叠,形成了多重分隔空间(图六,4)[6]74。另一件元代人物故事枕四隅团花分布在双线勾勒的圆形之内[6]85,与织物中的球路结构亦相类。更重要的是,金元时期磁州窑瓷枕上菱形画框的形成时间恰与球路结构纹饰的流行时间一致,因此可认为织物和刺绣纹样亦可能是瓷枕菱形画框发展变化的一个来源。

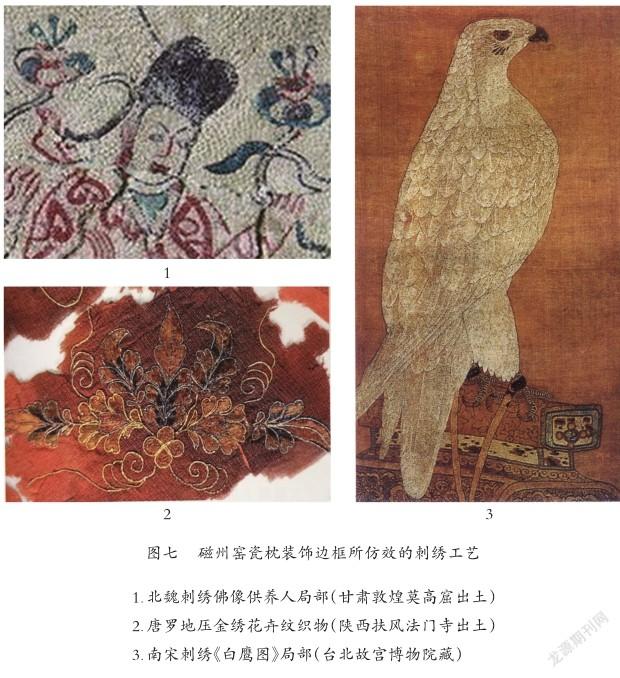

宋金元时期磁州窑瓷枕的装饰边框多用珍珠地纹、花卉纹等,制作方法包括剔花、划花、白地黑花等,纹样内容与技法的选择直接影响着瓷枕纹饰的质感。收藏于广州西汉南越王博物馆的元代瓷枕上所书《枕赋》有“屏刺秀(绣)之文具”句[17],描述了瓷枕上的纹饰与织物上的刺绣相类的质感。下面以实物为例作分别说明。

1.珍珠地

瓷枕边框上的珍珠地纹,学者多认为其源于金银器的珍珠地,笔者则发现其与刺绣中的锁绣呈现出的质感有相似之处。珍珠地有目的、有秩序地破坏了瓷枕表面的平滑质感,形成整齐划一的点状起伏,恰似锁绣的细密齐整。锁绣针法西周时期便已出现,此后一直是刺绣的主要手法之一。如敦煌莫高窟出土的北魏刺绣佛像供养人(图七,1)[18],以紧密的锁针针脚覆盖衬底织物,另如青海都兰热水唐墓出土的劈针绣卷草纹织物[13]234。这些绣针走向均围绕主题图像展开,形成连续的色点,与瓷枕上的珍珠地有着异曲同工之妙。

2.刻划花

划花也是磁州窯瓷枕边框上常见的装饰技术,如宋代刻划花折枝牡丹元宝枕(见图二,1),边框由连续的卷云纹组成,剔地之后的纹饰为具有浮雕效果的白色曲线。宋代蝶恋花荷叶枕的边框采用了划花工艺,由三重流畅的曲线构成[3]48。刻划花技术所形成的线条肌理与刺绣中的压金绣较为相似。这种绣法是先用彩线绣出图案的基本形态,再在轮廓线上压金线或银线,如陕西扶风法门寺出土唐罗地压金绣品(图七,2)[13]233,呈现出明显的立体效果。此绣法还可在辽代和金代刺绣文物中找到大量实例[13]233,305,不同的是,刺绣中这些凸起的线条近于阳刻效果,而瓷枕边框的划花线条则为阴刻。

3.白釉剔花

白釉剔花是先在胎体上施一层白色化妆土,然后剔去图像之外的化妆土,再施透明釉,使施有化妆土的白色图像与剔除处露出的淡褐色胎体形成对比,形成花纹凸出的浮雕效果[6]38。这种效果与织物上的刺绣相类,不同之处在于:前者是作减法,剔除画底,使画面向纵深发展,主体图像突出;后者是以平针、晕针、戗针等针法填充物象,使图像凸出织物表面,如南宋刺绣《白鹰图》(图七,3)。此外,这种褐色与白色的色彩对比也常见于织锦之中,如宋代缂丝《紫鸾鹊谱》[13]307、元代缠枝花卉锦[13]381等,两者在视觉上的相似性也是显而易见的。

综上所述,宋金元时期磁州窑瓷枕上以书画为主体的装饰边框主要经历了三个阶段的变化,从契合枕形到异于枕形,最终形成标准的范式——多曲菱形纹样。在这一变化过程中,工匠借鉴了多方面的图像资源:借鉴书画装裱方法经营画面空间,将金银器和丝织物装饰的结构样式运用到边框造型之中,并在此基础上寻求进一步的发展与变化,运用熟练的珍珠地、刻划花和白釉剔花等技术,从触觉和视觉两个方面表现纹样的凹凸变化。其间,我们看到一些重要的边框样式在不同媒介上的流转,这种流转不再是单方面的影响与被影响,或是简单地由此及彼,而是更为复杂的互动和融合,充分体现了图像传播的复杂性和灵活性。

————————

*本文为河北省社会科学基金项目“宋元时期磁州窑白底黑花瓷枕的图像研究”(项目号:HB18YS023)研究成果

————————

[1]秦大树.简论观台窑的兴衰史[J].文物春秋,1997(增刊):81—92.

[2]王静.磁州窑瓷枕上的枕赋[J].收藏家,2015(7):62—64.

[3]安际衡.磁枕精华[M].石家庄:河北教育出版社,2014.

[4]王兴.磁州窑诗词[M].天津:天津古籍出版社,2004.

[5]孟耀虎.磁枕玄珠[M].太原:三晋出版社,2014.

[6]张子英.磁州窑瓷枕[M].北京:人民美术出版社,2000.

[7]徐邦达.古书画鉴定概论[M].北京:故宫出版社,2015.

[8]宁刚.浅谈书画装裱艺术中的“宋式裱”[J].四川文物,1986(3):75—78.

[9]周密.齐东野语:卷六[M].张茂鹏,点校.北京:中华书局,1983:93—102.

[10]陶宗仪.南村缀耕录:卷二十三[M].王雪玲,校点.沈阳:辽宁教育出版社,1998:268—269.

[11]黄能馥,陈娟娟.中国丝绸科技艺术七千年:历代织绣珍品研究[M].上海:中国纺织大学出版社,2002.

[12]张晓霞.“开光”的艺术:从流变到衍用[J].民族艺术研究,2011(5):64—69.

[13]赵丰.中国丝绸通史[M].苏州:苏州大学出版社,2005.

[14]赵丰.球名织锦小考[J].丝绸史研究,1987(1—2):48—54.

[15]刘珂艳.元代纺织品纹样研究[M].上海:东华大学出版社,2018.

[16]孙慧君.隆化鸽子洞元代窖藏[M].石家庄:河北人民出版社,2010:78.

[17]詹杭伦.国学与文物:瓷枕上的赋文研究[J].中山大学学报:社会科学版,2013(3):10—18.

[18]敦煌文物研究所.新发现的北魏刺绣[J].文物,1972(2):图版11—12.