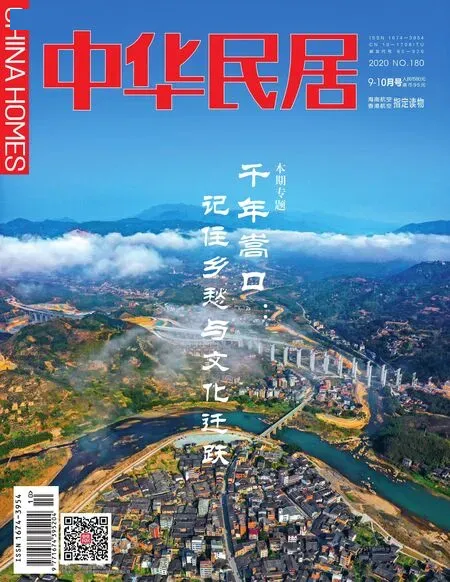

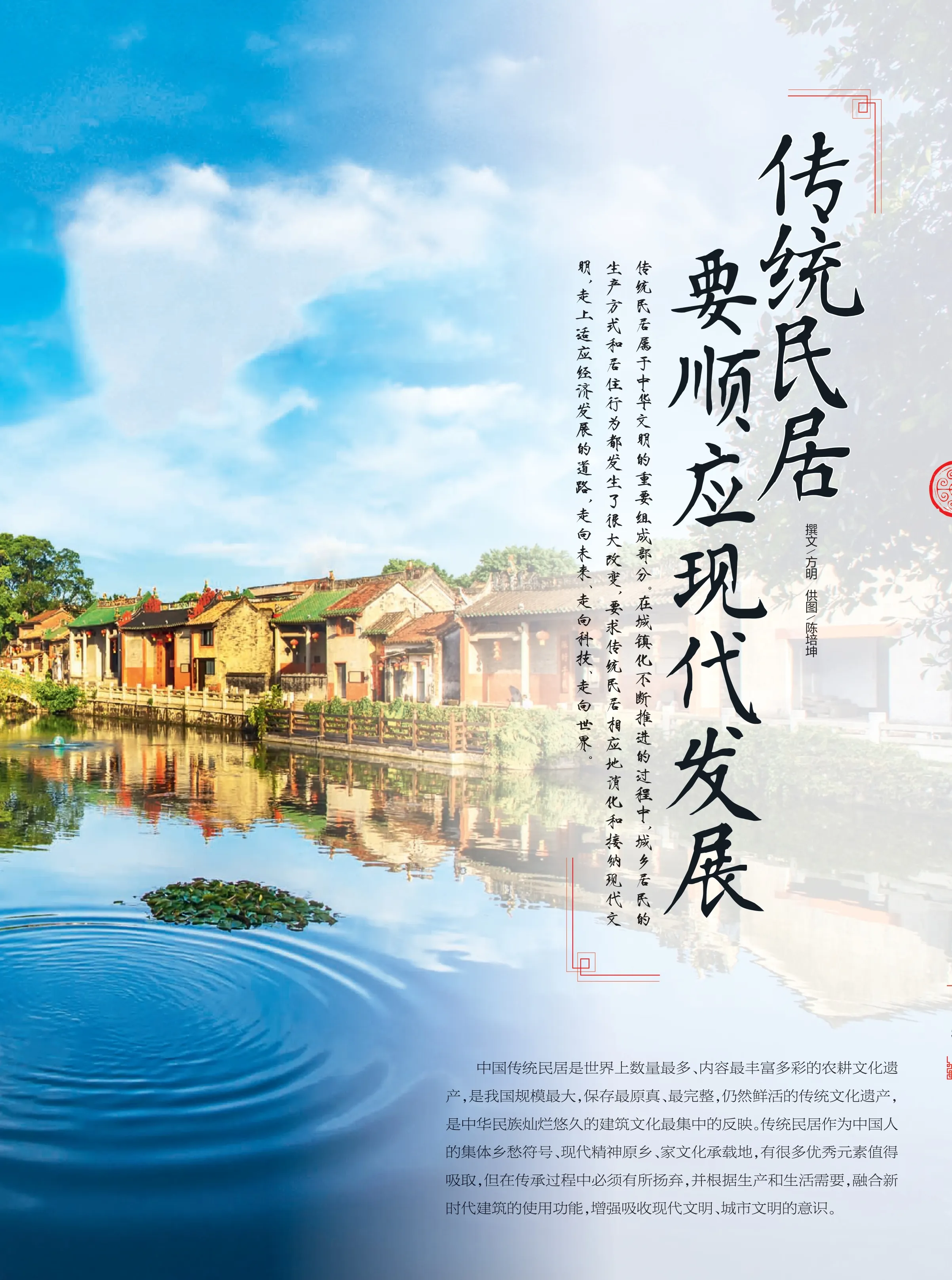

传统民居要顺应现代发展

2021-01-29撰文方明供图陈培坤

撰文方明 供图陈培坤

方明

住建部历史文化保护与传承专业委员会委员、中国城市科学规划设计研究院院长。所主持的项目先后获得联合国人居署全球人居环境最佳范例奖、国家级设计金奖、中国土木工程詹天佑奖、建设部优秀规划设计奖等奖项。中国现代城镇民居叠拼式住宅的发明者。

传统民居要 适应时代之变

中国传统民居是土木书写的史书,与时代生息相关。时代塑造了民居,民居也在记录着时代的变化——自人类营建房屋开始,民居一直在遵循这条规律发展。至今,坊间仍言:小康不小康,关键看住房。居住行为和居住容器可以最直接地反映社会文化,而目前社会文化正向多元化方向发展,社会结构在快速变化中,城市群朝聚集化方向发展,乡村振兴全面推进。在此大背景下,传统民居发展处于动荡期,呈现出很多不确定性,我们需要有正觉正念,选择正确的发展道路。

传统民居蕴含的丰富精神价值值得传承。西方文化对中国传统文化体系的冲击很直观地体现在传统民居的发展进程中。在这期间,中国传统建筑技术体系逐渐支离破碎已成为令社会公众痛心、又无力改变的现状。这一问题需要我们理性地看待。面对终将消失的传统民居,我们具体传承什么?到底由谁来传?我认为,首先,是传承其定性、定量、可以提取和复制的技术成果。譬如,陕西窑洞、豫南地坑院、新疆高台屋、闽东土楼都是夯土建筑,在建造过程中使用了从远古时代延续至今的夯土技术,可以为当今民居建造所用。其次,传统民居承载的是传统生产和生活方式,其精神价值、历史价值、文化价值远大于经济价值。它们建立的精神高度、承载的智慧思想、与万物相处的态度永远都不会过时,尤其是其中蕴含的百折不挠的坚持精神、一物一世的惜物精神、精益求精的匠心精神,值得代代传承。我们应该加强对这些遗产的保护,更加重视技术的传承和精神文化的挖掘工作。在这方面,日本给我们做出了很好的示范。日本部分古寺每年都要拆除重建一次,目的就是让工匠在不断练习中掌握传统建造技术。

传统民居承载的是传统生产和生活方式,其精神价值、历史价值、文化价值远大于经济 价值。它们建立的精神高度、承载的智慧思想、与万物相处的态度,都永远不会过时。

传统民居要融合西方建筑的功能性。当下,“千村一面”的现象正继“千城一面”之后随着中国乡村振兴的推进逐渐蔓延开来。面对乡村民居风貌趋于雷同的问题,社会多方提倡向传统民居取经,重拾古老技艺,以推动注入传统民居基因的农房建设体现不同地区的风貌特色。然而,现在建筑师接受的是西方建筑学体系的教育,对中国传统建筑的建造手法并不精通。他们用西方的规划、设计、建筑理念在中国土地上建屋起楼,做出了很多不土不洋、不中不西的项目——这是传统民居发展阵痛期不可避免的问题,只能寄希望于时间来解决。通过越来越多的案例和经验积累纠偏,行业人士不断完善技法,最终或可消除中西建筑技法之间的排异反应。这也提示我们,在继承和发展传统民居的过程中,要有勇气承认西方建筑技术的先进性,进行学习和吸收。中国传统民居侧重于意境追求,西方建筑关注功能性。随着现代生活的发展,人们越来越重视建筑的功能性。因此,要注重完善中国传统民居的功能性,凸显其适合中国人生活习惯的功能,而不是简单地把西方建筑的居住功能照搬过来,因为中国每个地方的生活习惯都不同:北方习惯把朝北的房间作凉房;南方空气湿度大,建筑需要四面通风;华北平原的房屋中规中矩,四合院多一些;西南地区的院落根据地形自由布局。

应避免传统民居符号滥用。传统民居在城乡发展格局中分别面临不同的问题,有不同的发展方向。各方鼓励传承传统民居建造技术是好事,但要讲究方法,不可搞“运动式”传承。如今,大江南北各地的公共设施都喜欢用马头墙作为装饰元素,凸显乡愁感。无论是新疆,还是山西;无论是居民区,还是景区,都能见到马头墙。众所周知,马头墙是徽派民居的典型元素,具有防火功能和保护隐私的功能,现在被安放在各地建筑中作为装饰符号,不但被消解了实用功能,也与民居体现地域性特征的原则是相违背的。这种“多地一面”的雷同趋势对传统民居承续的破坏性很大,对中国各种民居的的侵蚀和破坏程度甚至比欧式建筑更甚。中国传统民居有上千种类型,我们要尽可能将其传承下去,不能任其慢慢消失,这是我们的责任。

传统民居注重意境和精神追求。中国传统民居注重神魂,不像欧式建筑关注外形。中国传统民居具有轻盈通透的意境,讲究与自然环境和谐、文化传承、空间灵动,在未来的新民居建设中应把这些精神传承下来。日本的建筑,无论是传统风格的,还是现代风格的,都能看到传统建筑精神的影子—轻盈通透。在这一点上,我们要学习日本,不要只把西方建筑的敦厚和沉重模仿过来,要多用轻质材料,体现文化和意境追求,而不是简单地拷贝传统民居的经典符号。

中国有20万套左右传统民居有经济价值。传统民居利用率不高,不能很好地与社会发展相结合,除了国家文物保护单位之外,历史文物和古民居在不改变主体结构和基本风貌的前提下,经过适当改造后是可以进行利用的。比如,星巴克咖啡店入驻天津百年历史建筑就是很好的应用案例。我国目前有100多万套传统民居,其中20多万套具有经济价值,可以与社会生活密切结合。可惜,能够实现活态保护的案例非常有限。大部分历史建筑被作为历史样本保护起来;或者改造、商业化使用过度,其传统文化感被消弭于无形;很多传统民居产权复杂,居住者众多,没有得到专门保护和统一修缮,破败不堪,当地政府应对其进行统一整理、利用,使其发挥巨大的价值。目前,国际遗产保护界对历史文化遗产提倡延续、利用、发展的理念,我们也应该紧跟趋势,让老民居“活起来”“火起来”。

现代民居要反映 地域、民族、时代

小院大瓦房、密密麻麻筒子楼、山山水水小别墅……无论是中华人民共和国成立初期、改革开放时期,还是当下,短短七十余年间,各个时期的住宅风貌完整勾勒出了中国的住宅发展轨迹,文化和社会巨变在住宅中有很深刻的反映。无论是城市住宅,还是乡村住宅,在过去二三十年内都发生了巨大变化。从大瓦房、院子、筒子楼到高层住宅、叠拼别墅、装配式住宅,从室内缺少装饰和家具、没有装饰装修的概念到硬装和软装齐全、空间越来越丰富和优质,其间折射出我国社会经济、文化、技术各个方面取得的巨大进步。与此同时,传统民居也在不断调整着发展节奏。传统民居作为中国人集体的乡愁符号、现代精神原乡、家文化承载地,有很多优秀元素值得吸取,但我们在传承过程中必须有所扬弃,并根据生产和生活需要融合新时代建筑的使用功能,总体应增强吸收现代文明、城市文明的意识。

现代民居的空间功能应面向现代。以前,我国很多家庭是三代同堂,现在是一家三口居住,家庭结构和空间功能都发生了变化。原来,注重传统文化践行和传承;现在,注重公共事务和空间使用,也更加注重使用者的舒适性。建房成本也发生了很大变化。原来,大家普遍没钱,房子小,没家具,不装修;现在,房屋设计除了更加人性化之外,装修精致,分区隔断空间,现代家具、装饰画等成了标配,城乡之间的差距在缩小。从居住空间的文化承载内容来看:以前,祭祀祖宗、天地君亲师;“文革”时期,家家都挂领袖像、标语;这些年,文化空间中出现了多元文化元素,在一栋住宅中可能会同时看到对西方、现代、传统元素的兼容并包。房屋使用出现了“空心化”现象和不均衡现象,有人只能租房,有人却拥有多套住房;未来的房间功能也发生了演变。此外,人均住房面积缩小、居住与办公空间合一、跨省办公等新现象都在发生。这些都要求传统民居在空间功能方面做出适合现代人生活的较大调整。

未来乡居建设可采取要素搭配方式。传统民居分布于中国乡村的数量更多,生存空间更大,未来在乡村应该走怎样的发展道路?乡村振兴是百年大事,对传统乡居发展而言既是考验,也是机会。乡村民居在现代民居与传统民居之间取舍的重要指标是功能性和舒适性,这就需要以超前思维积极主动吸收城市文明,从空间布局、文化传承、建设原则、宅基地开放等方面转变思维,积极融入城镇化和乡村振兴的潮流中,扩大生存和发展空间。一是尊重传统村落和建筑遗产,尽量保存有价值的传统民居。二是适当做一些乡村新民居,比如,老料新作的民居、土料洋作的民居,以及钢结构住宅等。这些新民居使用现代材料修建,既能满足现代生活需求,还能保留传统民居的表述方式。要因地制宜,用当地的建筑材料、当地的工艺,尽量尊重当地的习惯,千万不要用标准图集,会造成“千村一面”的现象。很遗憾,目前全国从南到北都是同样的材料、相似的建筑体系、一样的施工方法,特别是用施工图集建农房,造成各地建筑雷同,缺乏特色。以前,农房的主要建设者是工匠,而每个工匠个性化特征明显,材料因地制宜选取,房主投入多少不一样,最后盖出来的房子都不一样;现在,很多农房不是农民自己根据自家需求进行改造,而是统一组织改造,很容易造成“千居一面”。农房标准图集对农房建设起到过一定的指导作用,但会抹煞地域特色的缺点越来越明显。建议农房建设在外观方面不要用统一图纸,主要元素可以考虑拆成部分图集,让农民自由搭配与组合。

未来乡居建设应遵守基本原则。要具有地域性,十里不同风,百里不同风俗;要体现民族性;要体现乡土性,材料尽可能就地取材,建设者尽量用当地工匠;农居要具有生态感,要反映生产关系,特别是很多农村从农业向旅游业转变的变化要在农房中有所体现;要反映生活,如农村人口越来越集聚的趋势。要反映时代,如不断发展的智能和科技;要反映文化,新时代文化是多元、变化的;要体现农村特有的自然、唯美、静谧的特点。

我们现在看到的传统民居是勤劳智慧的祖先在数千年的农耕生活中创造出的居住艺术,是一代代人积累的物质成果和精神成果的传递与集成。我们也应该为这个时代、为我们的子孙创造新的居住文明,留下属于我们的独特的艺术结晶,不负时代对我们的期许。

未来民居要体现 科技、生态、人文

未来的民居必须是智慧的。未来万物互联。住宅应该是智慧型的,可以通过科技与我们交流。每栋住宅都应该有一个“大脑”,像管家。主人有什么需求,只要一动脑子或者用语言控制,房屋的“大脑”就马上执行。每栋住宅都有一面液晶屏幕墙,方便主人随时进行信息查询和管控。

未来的民居应该是活动变化的机器。未来的住宅可以根据需求灵活组合隔断,室内功能和装饰也是变化的,比如,客厅也可以作为办公空间、音乐厅;客卧没有客人来时可以变成书房、休闲厅。一些室外空间也可以伸缩,如阳台可以伸出去。

未来的民居是有机生命体。传统建筑都是无机物,未来的住宅一定要有一堵墙是有机的、绿色生物质的,会呼吸、有温度、有湿度,能改变家庭的小气候,可以生产氧气。整栋建筑可以构成一个完美的生态系统。

未来的民居要高度关注健康。未来的住宅应能及时提供各种与人体健康相关的数据并进行处理。譬如,雾霾天气可以根据指数报告自动净化空气,根据水质情况自动净化水质,对光线和温度能够及时监控和调控。

未来的民居应该是有情感的。未来的住宅应能感知主人情感的变化,能提供关怀,能给予一些相应的环境音乐、背景音乐、环境图像,比如,大海模式、森林模式、沙漠模式、家乡模式等。甚至空气、气味也可以随之转换。

未来的民居是文化品。住宅不仅仅是用来住的,也是文化的载体。传统民居本身就是文化遗产,雕梁画栋、天地君师亲等一系列的文化故事都应传承下来。或许是一面背景墙,或许是一扇窗,或许是家中的某个空间,文化应成为一种需求。

未来的民居是体现价值的。现在一套房子动辄上千万元,其价值体现哪里?工业产品怎样体现价值?手表可以镶钻,房子镶什么?贵重金属、名贵的石材,精致的烧陶制品,还是其他?

疫情催生了“网络时代”提前来临,住宅功能要做出相应的调整,办公功能要增强,对互联网的要求要提高了。我们要把握未来的形势,提供能满足人民需求的产品,正确引导设计方向。

要具有地域性,十里不同风,百里不同风俗;要体现民族性;要体现乡土性,材料尽可能就地取材,建设者尽量用当地工匠;农居要具有生态感,要反映生产关系,特别是很多农村从农业向旅游业转变的变化要在农房中有所体现;要反映生活,如农村人口越来越集聚的趋势。