滴灌条件下不同耕深及秸秆还田量对玉米生长的影响

2021-01-28刘根红薛银鑫周佳瑞买小凤

刘根红, 薛银鑫, 张 倩, 周佳瑞, 买小凤

(宁夏大学 农学院,宁夏 银川 750021)

玉米(ZeamaysL.)又称玉蜀黍,是禾本科一年生高大草本植物,种植面积在世界范围内仅次于小麦、水稻,但产量位居第一[1]。随着玉米深加工业和畜牧业的发展,玉米在农业生产和国民经济发展中占有越来越重要的地位[2-3]。玉米是宁夏引黄灌区四大优势作物之一,近年来随着自治区“1+4”产业驱动及种植业结构进一步调整,播种面积占粮食作物绝对主导地位,其中2019年全区玉米总播种面积为30.6万hm2,灌区播种面积为10.2万hm2(不包括盐池、同心、红寺堡区),占灌区粮食作物总播种面积的45.7%。玉米滴灌在水肥的精准化利用方面优点突出,能实现高产高效、生态多盈,但其在实践推广中秸秆还田量及耕深的技术瓶颈还亟需解决。

滴灌结合施肥使土壤内部水肥气热保持适宜作物生长的状态,减少渗漏。该方法可使水的利用率达90%以上,同时提高肥料利用率,节肥30%[4-5]。滴灌相对于传统灌溉有以下优点:一是作物生长性状表现优于传统灌溉。梁海玲等[6]研究结果表明,滴灌施肥处理鲜食甜糯玉米不同生育时期的株高与叶面积分别比常规施肥平均提高4.30%与7.66%,这种优势在玉米生长前期表现更明显。习金根等[7-9]研究认为,滴灌施肥具有显著的增产效果,并利于叶片的伸展,提高叶面积。二是提高水肥利用效率。相对于常规灌溉,滴灌能有效提高水分利用效率与氮肥利用效率,并使产量提高[10]。三是产量显著提高[11-14]。对灌区玉米滴灌适宜的水肥用量基本明确[12,15],一些研究也深入到玉米滴灌条件下无人机图像与玉米生长相关性研究[16]。作物秸秆对改良土壤结构、提高地温,保持水分等方面均有良好效果[17-19]。秸秆还田处理可提高玉米的保苗率,并有效提高玉米镁、锌的吸收率[20],在宁夏扬黄灌区秸秆还田配施氮肥可保持土壤水分,改善土壤理化性状[21],秸秆还田配施氮肥300和450 kg·hm-2表现最佳[22]。秸秆有效还田可有效减少化肥的施用量[23],促进微生物活性[24],可使AM真菌对玉米根系的侵染频度提高88.67%[25],降低玉米纹枯病[21]。关于翻耕深度在玉米滴灌上的研究不多,深耕有显著改善土壤性状[26],可破除犁底层,利于增加土壤蓄水量[27],使夏玉米苗期20~70 cm土壤平均含水率较对照有效提高15.8%[28]。前期的相关研究基本明确了灌区玉米滴灌条件下最佳滴灌水量为2 700 m3·hm-2,并初步明确了氮、磷、钾的施用量及施用方式[12],而且浅翻+深松+秸秆还田对玉米生长更有利[29]。

总之,玉米滴灌栽培是一种创新型栽培模式,在灌区针对水资源的集约利用具有很好的前景,对其模式化栽培技术也有广泛研究。玉米秸秆在生产中几乎是一种生物垃圾,利用率很低,同时灌区高产出生产背景使地力水平明显下降,如果通过相应技术对亩产3~5 t的玉米秸秆充分还田,这对玉米秸秆资源充分利用及地力提升具有双赢效果,但灌区秋冬季节降水较少,冬季温度低,玉米秸秆的过量还田不仅严重影响耕作作业,同时很难腐化。因此,研究灌区适宜的玉米秸秆还田量配合适宜的耕深技术,对玉米滴灌条件下秸秆的高效利用及其持续生产具有重要意义。本试验以天赐19号玉米品种为试材,设定不同耕深与不同秸秆还田量田间试验,通过对玉米相关生长指标及产量性状的研究,明确玉米滴灌条件下适宜的耕深与秸秆还田量水平,为灌区玉米滴灌模式化栽培提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试玉米品种为天赐19号。

1.2 试验地概况

试验时间为2019年3月—11月,试验地点位于宁夏农垦南梁农场(东经106°13′,北纬38°40′),海拔1 090 m。属典型的大陆性气候,干旱少雨,年降雨量约250 mm,热量充足,温差大,无霜期短,年平均温度为温8.5 ℃,无霜期为150~195 d。土壤以盐分较高的灌淤土为主。该试验地耕层土壤(0~20 cm)有机质14.76 g·kg-1,碱解氮28.00 mg·kg-1,全氮1.58 g·kg-1,速效钾136.20 mg·kg-1。

1.3 田间管理

试验在种植前一年秋季布置,按计划做好小区,将收集的玉米秸秆集中用粉粹机粉碎(5 cm),玉米秸秆生产量按60 t·hm-2计算,根据不同试验水平,10月25日均匀撒于小区内,并均匀撒施75 kg·hm-2尿素,用旋耕机旋耕,再用铧式犁按不同水平翻耕,11月5日灌冬水。次年玉米4月25日播种,宽窄行种植,平均行距为55 cm(宽行70 cm,窄行40 cm),株距为18 cm,种植密度为6 700 株·667m-2。播前施3 000 kg·667m-2腐熟的有机肥做底肥,采用干播湿出,播种后灌水一次,施氮量为289.5 kg·hm-2,纯磷144.5 kg·hm-2,纯钾170 kg·hm-2。肥料氮肥选用尿素(N 46%)、磷酸一铵(P20561%,N 12%)、硫酸钾(K2O 52%)。玉米氮磷肥施肥比例:苗期10%,拔节期-大喇叭口期40%,抽雄期-吐丝期15%,吐丝期-灌浆期35%。灌水量2 700 m3·hm-2,钾肥分配比例为:苗期10%、拔节大喇叭口期40.4%、抽雄期-吐丝期14.6%、吐丝期-灌浆期35%;全生育期共滴水11次,共用水量2 715 m3·hm-2,于播种期滴灌1次、苗期滴灌1次、拔节-抽雄期滴灌3次、抽雄-吐丝期滴灌2次、吐丝-灌浆期滴灌3次、成熟期滴灌1次,共用水量2 700 m3·hm-2,其他管理同大田常规管理。

1.4 试验设计

玉米灌溉采用滴灌水肥一体化设计。试验采用裂区设计,主区为耕深,设0.25~0.30 m(常规耕深,对照)、0.30~0.35 m、0.35~0.40 m 3个梯度,副区为秸秆还田量(前茬玉米秸秆量为3 200 kg·667 m-2),设玉米秸秆总量1/4还田(农场大面积多年1/4还田量,对照)、总量1/3还田、总量1/2还田3个水平,秋季将玉米秸秆粉碎为0.5 m长度,用旋耕犁先旋耕一次,再用铧式犁按不同深耕水平要求深翻耕,其他滴灌条件下水肥为常规化管理。3次重复,共27个小区,每个小区面积为45 m2(长10 m、宽4.5 m),试验区总面积1 633.5 m2。每小区种植8行玉米,处理间设1 m走道,铺设支管道的走道1.5 m,各小区为独立的滴灌单元。每两行铺设一根滴灌带,滴灌带铺设在窄行内,试验区四周种植2~4行保护行,由潜水泵将水通过75 mm PE管抽送到试验小区,与75 mm PE管接口处安装水表准确计量,32 mm PE管做支管连接到16 mm毛管。施肥由电动喷雾器施入。

1.5 取样方法

玉米苗期选择生长势一致的10株标定,分别于苗期、拔节期、大喇叭口期、抽雄期、吐丝期、灌浆期、成熟期采集植株样品,按照不同器官(茎鞘、叶片、穗)用取样箱取样,然后带回实验室置于烘箱,在105 ℃条件下杀青30 min,然后将温度降至85 ℃条件下烘干,再称重,至恒重为止。在玉米开花后每隔10 d采样1次测定灌浆速率,共取4次。

1.6 指标测定

1.6.1 土壤理化性质测定

试验地整地后取0~20 cm的土样,风干后,过1 mm筛后测定其理化性质。土壤酸碱度采用酸度计测定;土壤有机质采用重铬酸钾法测定;土壤全氮采用凯式定氮法测定;碱解氮采用碱解蒸馏法测定;播种后,在土壤剖面0~0.2 m,0.2~0.4 m土层深处分别插入地温计,每隔10 d在8:00—20:00每2 h测定土壤温度变化,并计算白天温度平均值。

1.6.2 生长相关指标的测定

玉米苗期,统计每个小区的出苗数并记录出苗率;每小区随机选取5株,测定自然高度并记录株高;每小区随机选取3株,测定叶片的长宽值,计算单叶叶面积及叶面积指数,单叶叶面积=长×宽×0.75。叶面积指数LAI=(单株叶面积×单位土地面积内的株数)/单位土地面积。按采样时期,选晴天早上9:00—11:00用TPS-2型便携式光合仪在田间直接测定玉米功能叶(棒三叶)的光合指标,每个处理测3片,每片叶记录2次稳定的数据。在玉米吐丝期选择健壮一致的植株挂牌标记,授粉后每隔10 d在每小区取10株脱粒后,将其放入烘箱内105 ℃杀青30 min,于80 ℃下烘干至恒重,称重并折算成百粒重,并计算灌浆速率。灌浆速率(g·d-1·株-1)=(后次百粒重干重-前次百粒重干重)/两次取样间隔天数。成熟期选取小区中间2行进行调查,从中随机取10株测定玉米穗位高度,并统计每行的总株数。同时,取3 m2的所有果穗的总鲜重,按平均穗重从所收果穗中随机选取15穗进行室内考种。将收获的果穗进行自然风干后,测定果穗的穗重、穗长、穗粗、穗粒数、百粒重和籽粒重等指标,计算出籽率及实际产量。

1.7 数据统计与分析

用Excel进行数据整理,数据分析采用SPSS 20.0、Origin2018软件进行统计分析和作图。

2 结果与分析

2.1 玉米滴灌条件下不同耕深与秸秆还田量处理对土壤温度的影响

宁夏引黄灌区土壤一般玉米生长前期(抽雄-吐丝期前),特别在播种到6月初阶段,土壤温度快速升温对喜温作物玉米生长很有利。由表1可知,玉米0~0.2 m土层温度在全生育期内各处理均表现为从播种至灌浆中期逐渐升高,之后快速下降;在相同耕深条件下,不同玉米秸秆还田量处理在玉米生长不同生育时期表现不同,主要表现在从播种期至抽雄期间差异明显,播种期0~0.2 m土层温度由高至低顺序为:还田量1/2>1/3>1/4,以还田量1/2条件下土温升高最高,最大差异达1.4 ℃,方差检验显著(P<0.05);不同耕深对0~0.2 m土层温度影响表现为随耕深增加,温度升高,在0.30~0.35 m水平最高。总体来看,玉米秸秆1/3还田量、耕深0.30~0.35 m处理组合下,对玉米生长前期0~0.2 m 土层温度升高明显,特别在苗期最大差异达1.5 ℃,升高率为8.6%。不同处理条件下土壤0.2~0.4 m 土层温度影响分析显示,土温在全生育期内各处理均表现为从播种至灌浆中期逐渐升高,之后快速下降。同一耕深处理下不同还田量及不同耕深条件下土温的变化除耕深0.30~0.35 m条件下在播种期及拔节吐丝期变化有差异,播种期以还田量较高的1/2水平最高,拔节吐丝期以还田量较低的1/4水平较高外,其他各处理间差异均不明显,说明还田量对玉米生长期间深层土壤温度的影响不大。

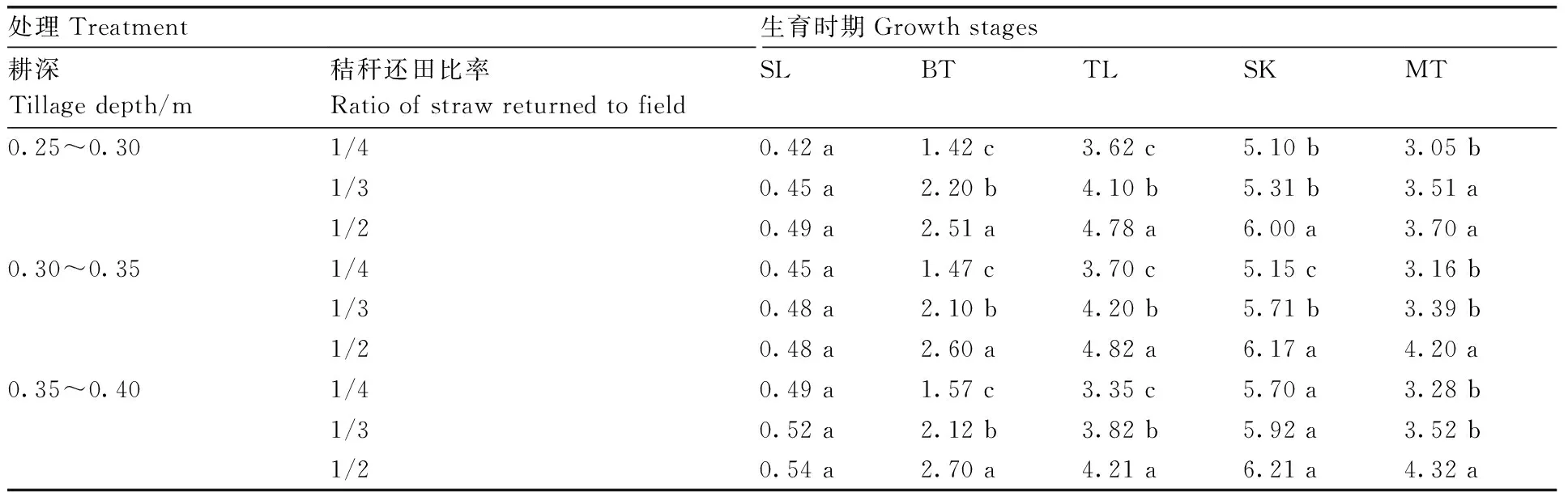

2.2 不同耕深与秸秆还田量处理对玉米株高的影响

表2显示,株高在整个生育期内随时间逐渐升高,抽雄吐丝期前生长速度较快,之后明显下降。不同秸秆还田量处理下,在玉米生长各生育时期,各处理间株高均达显著水平(P<0.05),株高由高至低顺序为秸秆还田量1/2>1/3>1/4,差异在前期更明显,苗期各株高差异达极显著水平(P<0.01),在玉米吐丝抽雄前,株高差异在11%~50%,说明秸秆1/2还田量处理利于玉米前期增高;从不同耕深对玉米株高的影响分析,各秸秆还田量水平下,耕深0.30~0.35 m水平的株高高于耕深0.25~0.30 m及0.35~0.40 m水平,且差异显著(P<0.05),耕深0.25~0.30 m与0.35~0.40 m水平上各秸秆还田量水平间差异不显著。因此秸秆还田量在1/2水平、耕深0.30~0.35 m时利于玉米植株增高。

2.3 不同耕深与秸秆还田量处理对玉米叶面积指数的影响

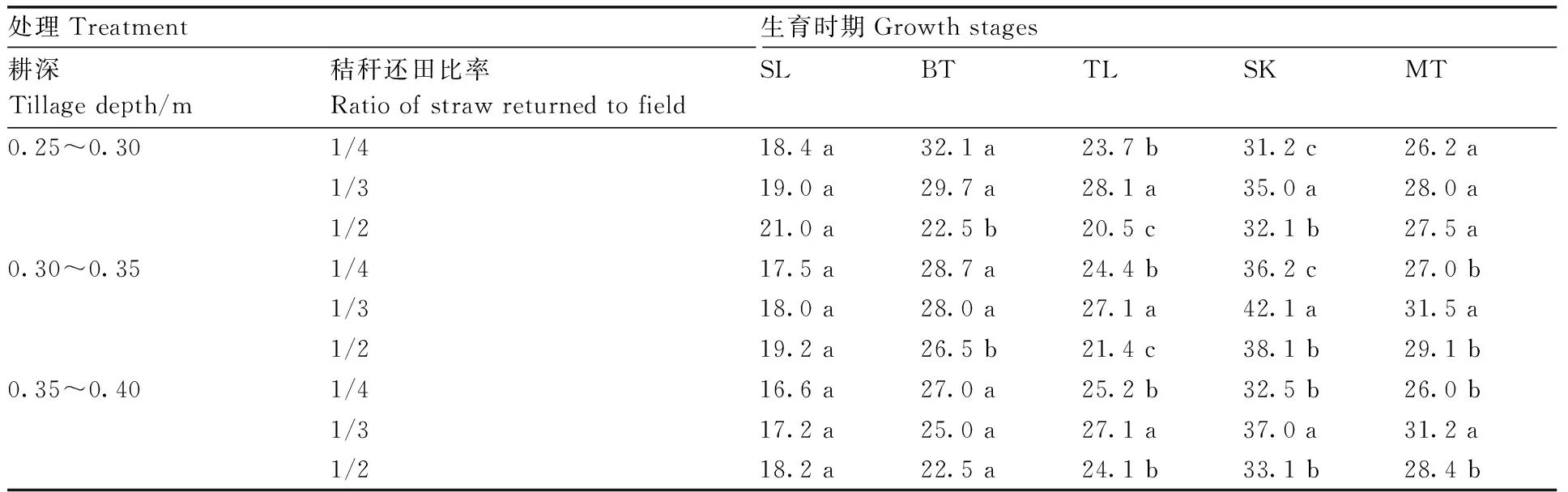

表3显示,LAI在抽雄吐丝期前增加较快,之后明显下降。不同秸秆还田量处理下,在玉米生长各生育时期,各处理间LAI除苗期差异不显著外,其他各生育时期均达显著水平(P<0.05),LAI由高至低顺序为秸秆还田量1/2>1/3>1/4,最大差异在拔节期,秸秆还田量1/2比1/4高76.8%;从不同耕深对玉米株高的影响分析,变化趋于耕深越深,LAI越大,但各水平间差异不显著。

表3 不同耕深与秸秆还田量处理下玉米不同生育期叶面积指数的变化

2.4 不同耕深与秸秆还田量处理对玉米叶片净光合速率的影响

玉米植株处理间光合速率高低说明了其干物质积累的能力。表4显示,拔节期PSA有下降趋势,之后升高,至灌浆后期又下降;不同秸秆还田量处理下,在玉米生长各生育时期,各处理PSA拔节期时,秸秆还田量各处理均表现为1/4>1/3>1/2;拔节后表现为秸秆还田量1/3>1/4>1/2,最大差异在耕深0.25~0.30 m吐丝灌浆期,秸秆还田量1/3比>1/4高34.5%,说明适宜秸秆还田量利于玉米光合作用;不同耕深对PSA的影响表明,拔节期前耕深随耕深增加,不同秸秆还田量水平PSA均表现为降低趋势,但差异不显著;拔节期后以耕深0.30~0.35 m各秸秆还田量水平的PSA最大,与其他水平差异显著(P<0.05),耕深0.25~0.30 m与0.35~0.40 m差异不显著。因此说明秸秆1/3还田量水平、耕深0.30~0.35 m水平利于玉米光合作用。

2.5 不同耕深与秸秆还田量处理对玉米灌浆速率的影响

表5表明,各处理GFA在开花后30 d达到最大值,之后下降。不同秸秆还田量处理下,在花后20 d前,表现为耕深0.25~0.30 m,各处理间GFA表现为秸秆还田量1/2>1/3>1/4,但差异不显著,开花20 d后,表现为秸秆还田量1/3>1/4>1/2,以还田量1/3与1/4和1/2间差异显著(P<0.05),后两者间差异不显著;耕深0.30 m以下层,GFA总体表现为秸秆还田量1/3>1/4>1/2,以还田量1/3与1/4和1/2二者间差异显著(P<0.05),后两者间差异不显著,最大差异在开花后20 d,以1/3还田量水平比1/4水平高26.9%;从不同耕深对玉米GFA的影响分析,随耕深增加,开花时间延续,玉米GFA增强,在耕深0.30~0.35 m水平达最高,之后随耕深增加GFA下降,并且以耕深0.30~0.35 m水平与0.25~0.30 m和0.35~0.40 m水平二者间差异显著(P<0.05),后二者间差异不显著,最大差异在花后20 d,耕深0.3~0.35 m水平比0.25~0.3 m水平GFA高26.9%,说明耕深0.3~0.35 m利于玉米灌浆的增加。

表4 不同耕深与秸秆还田量处理下玉米不同生育期净光合速率的变化

表5 不同耕深与秸秆还田量处理下玉米不同生育期灌浆速率的变化 g·100粒-1·d-1

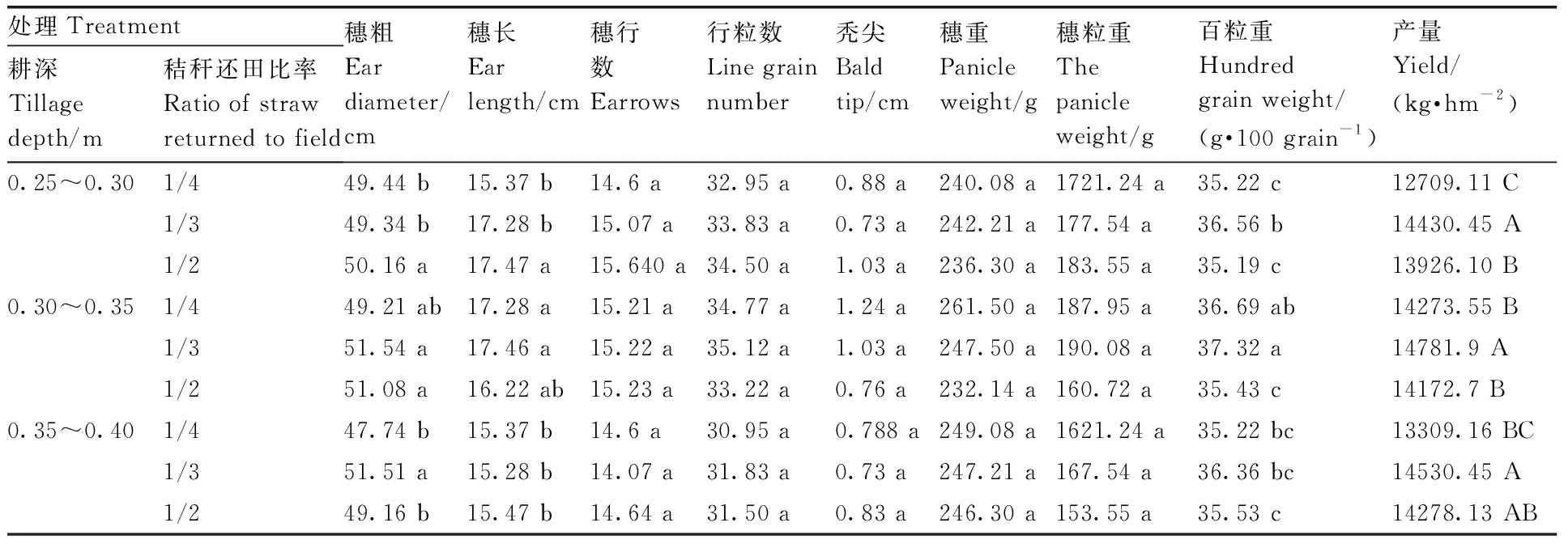

2.6 不同耕深与秸秆还田量处理对玉米产量的影响

表6表明,各处理间决定产量性状的穗粗、穗长、百粒重三个指标表现有差异外,其他各指标间均没有差异。各处理对穗粗性状影响,不同耕深水平下,不同秸秆还田量处理,大多表现为1/2还田量和1/3还田量穗粗值较高,但在耕深0.25~0.30 m和0.35~0.40 m水平上差异显著(P<0.05),0.30~0.35 m水平时两处理间不显著。最大差值表现在秸秆1/3还田量、耕深0.30~0.35 m水平,比最低秸秆1/4还田量、耕深0.35~0.40 m水平高7.95%;各处理对玉米穗长性状的影响,只有在耕深0.25~0.30 m水平下,1/2秸秆还田量与其他水平间差异显著(P<0.05),其他各水平间不同秸秆还田量间差异不显著;不同耕深处理对玉米穗长影响,以耕深0.30~0.35 m水平与0.25~0.30 m和0.35~0.40 m两者间差异显著,耕深0.30~0.35 m水平最高,比耕深0.35~0.40 m水平高14.3%;各处理对玉米百粒重的影响,在不同耕深水平下,秸秆还田1/3量时,穗长最长比最短耕深值0.25~0.30 m水平,1/2还田量水平高6%,并与其他水平间差异显著(P<0.05),1/2还田量和1/3量水平间在耕深0.25~0.30 m水平没有差异,在较深的0.30~0.35 m水平和0.35~0.40 m间差异显著(P<0.05)。总体表明:秸秆1/3还田量、耕深0.3~0.35 m水平条件下,利于穗长增加。从各因子累积贡献的最终产量看,不同耕深水平下,不同秸秆还田量下的产量一致表现为秸秆1/3还田量水平时产量最高,与其他两个水平均达极显著差异(P<0.01),最大差异在耕深0.25~0.30 m水平,1/3还田量产量比1/4量高13.5%;不同耕深对产量的影响表现为,随耕深的增加,产量升高,在耕深0.30~0.35 m水平产晨最高,耕深再增加,产量下降,各处理间差异极显著(P<0.01),最大差值在耕深0.30~0.35 m水平1/3还田量水平,比最低的0.25~0.30 m水平1/4还田量水平高16.3%。总体看来,耕深0.30~0.35 m水平、秸秆1/3还田量水平,田间生长性状良好,产量主要性状穗长、穗粗、百粒重均表现为优于其他各水平,产量也明显较高,说明在玉米滴灌条件下,耕深0.30~0.35 m水平、秸秆1/3还田量水平是灌区最佳的耕作方式。

表6 不同耕深及不同秸秆还田量处理对玉米产量性状的影响

3 讨论

影响玉米优质、高产的栽培因素很多,区域间差异较大,除作物自身遗传因子及栽培区相对固定的光温因子外,决定其高产高效栽培的主要为水肥因子。传统栽培模式对其水肥研究已经很成熟,在滴灌条件下,玉米生长环境因子发生了较大的变化,再加上区域间差异,对其环境调控因子进行区域研究,对玉米模式化栽培意义重大。秸秆在广大玉米种植区是一种生物垃圾,重复利用率很低,如果采用有效技术对其合理化还田,这对地力提升及秸秆资源的清洁化利用具有重有意义,但普遍的还田结果表明,玉米秸秆还田量太高,冬季由于温度较低,很难完全腐化,这严重影响春季播种作业,同时会使病虫害加剧[30]。为提高土地的持续生产力,深耕是改善土壤理化性状的有效措施,探索适度深耕条件下适宜秸秆还田量对玉米滴灌条件下持续生产具有重要意义。

课题组前期结合相关研究,对灌区水肥因子调控规律基本明确,因此主要研究重心放在秸秆还田量与耕深对玉米生长及产量的影响。试验结果表明,耕深与秸秆还田量对玉米生长期间土壤不同层次温度、玉米植株生长状况及产量影响较大。传统的30 cm浅层耕作及1/4少量还田虽然因早期土壤升温快,早期生长有利,但对秸秆的利用率明显不高,但耕深太深条件下,土壤温度升温缓慢,特别表现在玉米大喇叭口期以前,浅耕(30 cm)条件下比深耕(40 cm)土壤表层温度高0.5 ℃左右,这对玉米早期生长明显有利,这也基本与现有研究一致。从整个生长季各处理对玉米生长及产量的影响分析,耕深0.30~0.35 m水平、还田量1/3水平组合条件下与其他处理差异明显,产量间差异极显著(P<0.01),其对苗期地温、吐丝灌浆期光合作用(PSA)、开花后20 d灌浆速率(GFA)、玉米百粒重、产量均有明显提高作用。该处理条件下,玉米生长苗期0~0.2 m土壤温度升高明显, PSA比其最低处理高34.5%,百粒重比最低处理高6%,其变化趋势与梁海玲等[6-8]对玉米滴灌研究完全一致,但与郭静等[30]在砂姜黑土种植玉米秸秆2/3还田量结合深耕效果好,这是因为其在试验中没有设置秸秆1/3还田量,且该试验是在砂姜黑土类型土壤上,这与灌区灌淤土土壤类型有较大差异,另外,灌区属于半干旱区,降水不足影响秸秆还田后的腐化。

玉米的干物质积累呈“S”型增长曲线,大致分为指数增长、直线增长、缓慢增长3个部分。玉米的干物质主要通过绿色部位的光合作用进行积累,虽然并不等于经济产量,却是经济产量形成的前提和基础,也是衡量有机物积累和养分多少的一个重要指标。本研究结果表明:耕深0.30~0.35 m水平、还田量1/3水平组合条件下,玉米灌浆速率(GFA)比最低处理高26.9%,产量比最低处理高16.3%。这与翟振等[27-28]的研究基本吻合。拔节期LAI及产量的变化趋势也与徐灿等[12,27]研究趋于一致。但本研究结果各处理对株高、LAI、穗粗差异影响以秸秆还田以1/2量、耕深0.25~0.30 m组合显著,同时研究表明,耕深0.35~0.40 m对田间生长及产量影响不显著,这与姚毓香[26]研究稍有不同,其原因可能在浅耕足量秸秆还田条件下,玉米种子出苗较快,前期生长速度较快,使株高、叶面积及穗粗趋于快速增大,其原因需要连续试验深入说明。另外耕深0.35~0.40 m对生长及产量的影响不明显,这也表现在当季,秸秆还田对地力的影响受时间因素影响较大,其对次年及后续作物生长及土壤的影响,还需要深入研究。