国士张伯礼:做患者可以托付生命的人(上)

2021-01-28余玮

文/余玮

自抗击新冠肺炎疫情的人民战争打响,这位中医大家挺身最前线,老当益壮、当仁不让,迎战生死考验。他带着对祖国、对同胞、对病患炽热的感情,以对生命负责、对专业尽责的态度,全情付出,用真情诠释了在国之危难时刻一位中医药科学家和白衣天使救死扶伤的仁心大爱。

他是院士,也是大医国士;是战士,也是勇士!他没有想到,一场突如其来的新冠肺炎疫情让自己与所热爱的中医药一道上了“热搜”。

有人说,张伯礼有一双特别神奇的手,只要轻轻搭在患者的脉搏上,就能获取病灶密码,然后对症下药。笔者认为,不如说他有一颗特别滚烫的心,能迸发出特别的热量,给患者希望,给学生光芒。这颗心,就是一位医者、师者报国无悔的拳拳之心。张伯礼眼里常含着泪水,是他对这片土地爱得深沉——深爱着生于斯长于斯的国家,深爱着毕生从事的中医药事业,深爱着倾尽心血也要救治的人民。

头发灰白,谦和睿智,亲切儒雅。忙碌是他的生活主调,他似乎成了“空中飞人”,就是采访也得“见缝插针”。听他“絮叨”,既像听邻家爷爷讲故事,又像听学堂先生谈经术。对事业的担当、对治学的严谨、对患者的关爱、对工作的负责,张伯礼用初心和使命诠释着“大医精诚”与“人民英雄”的深刻内涵。

师者:最喜欢的还是别人喊我“张老师”

何梁何利基金奖、吴阶平医学奖、全国中医药杰出贡献奖、树兰医学奖、全国杰出专业技术人才、全国教书育人楷模、全国优秀科技工作者、全国先进工作者、全国优秀共产党员、“人民英雄”国家荣誉称号……张伯礼可谓荣誉等身。面对诸多荣誉,张伯礼淡淡地说:“我最喜欢被称呼的是‘张老师’!”

1978年全国恢复研究生考试。1979年,在中医药领域刻苦钻研多年的张伯礼考上天津中医学院(天津中医药大学的前身)的首届研究生。那时的学习条件自然十分艰苦,但老师们不讲条件,不计报酬,兢兢业业地为培养学生付出自己的心智。正是在这种潜移默化的熏陶下,1982年张伯礼毕业后决定留校,成为一名传承中医药学的教师。从被人称为“老师”的那天起,教师的使命便在他的心中刻下烙印。在他看来,教师被誉为人类的灵魂工程师,既是无上的光荣,也让自己深感责任在肩,以培养人才、教书育人为己任。因此,他的课一般都安排在晚上,既不耽误工作,也不影响学生的课程。晚上不吃晚餐是常事,有时身体吃不消,就吃几块巧克力,再喝上一杯热茶,然后继续讲课。

自20世纪80年代开始,张伯礼就孜孜以求地开展中医药现代化研究工作:开展了舌象色度学和舌底诊研究、血管性痴呆系统研究,制定了分型标准和诊治方案;明确了中风病证候和先兆症动态演变规律,建立了综合治疗方案;创立了脑脊液药理学方法,揭示中药对神经细胞保护作用机制。进入21世纪,他又将目光投向中药方剂的关键科学问题研究,带领科研团队建立了中药重要组分库,以及包括化学信息、活性毒性信息及成药性研究的检索系统。“中药组分,就是从传统中药中提取出质量可控的有效成分群,可在细胞、分子药理水平相对清楚地揭示中药的药效物质基础及作用机制。”张伯礼介绍,天津中医药大学拥有目前世界最大的中药组分库,1100平方米的组分库中现已储备了6万多份中药组分。而且中药组分库的数据库是目前国内中药组分数量最多、中药有效成分数字化模型最多、检索速度最快的。“过去筛查中药有效成分往往需要约半年时间,如今通过关键词在数据库中检索,很短时间便可得出结果,指导有针对性的实验研究,事半功倍。”张伯礼说,组分可根据不同病症优化配伍成方,成为具有良好成药前景的候选药物,同时也对剂型进行研究,如胶囊、片剂、注射剂等。

在从事中医临床、教育和科研工作中,张伯礼不仅在中医药防治冠心病、中风、痴呆等重大疾病方面有丰富经验,临床疗效显著,深受患者欢迎,在教学育人方面也是硕果累累,桃李满天下。在诊室,张伯礼是医生,脱下白大褂站上讲台是教师,进了实验室又是研究者。他经常说,一流的医生应该坐起来会看病,站起来能演讲,闭上眼会思考,进了实验室能科研。“我给学生讲课时经常提到,同样的错误不犯第二次就是聪明人,因为你犯一次错误,可能就会给患者带来很多痛苦。所以医生要善于培养自己的悟性,悟性就是思考、就是总结、就是升华。”他坚持院校教育和师承教育相结合,要求学生从院校走出去,跟临床名师学习经验,培养具有一定科研能力和实际工作能力的临床实用型人才。他还特别注重教学中的互动,鼓励师生间对病例进行分析讨论,创建了“基于案例的讨论式教学——自主式学习联动”的教学方法,得到了学界的广泛认同和高度评价,2009年获评国家级教学成果一等奖。

有一年,学校购置了一台用全血检测血小板聚集性的新仪器,为摸索实验条件,建立基础数据库,需要对新鲜血液反复测试。当时,张伯礼主持这项测试,先后8次抽取自己的血来测试,让学生们感动不已。耳濡目染之下,他的研究生都成为有志于中医药研究的人。他培养的3名博士生撰写的论文先后被评为全国百篇优秀博士论文,而全国中医药领域也仅有8篇论文获此殊荣。他的学生说:“获奖看得见,但张老师付出的心血又有谁知道?”张伯礼却说:“看到学生获奖,比我自己获奖都高兴。培养出一批超过我的学生,就是我最大的心愿。”

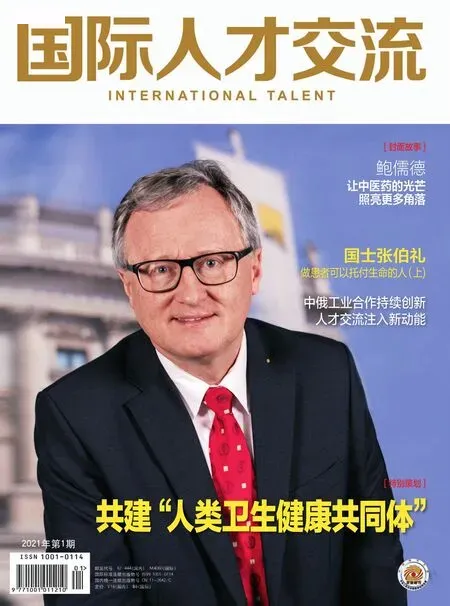

张伯礼,河北宁晋人,中医科学家、教育家。现为天津中医药大学校长、教授、博士生导师,并担任中国中医科学院名誉院长、中国中西医结合学会名誉会长、中国工程院医药卫生学部主任、组分中药国家重点实验室主任、国家“重大新药创制”专项技术副总师、国家重点学科中医内科学科带头人、教育部医学教育专家委员会副主任委员、第十一届药典委员会副主任、世界中医药学会联合会副主席、中华中医药学会副会长、世界华人中医医师协会会长、科技部中医药现代化研究专家组组长、国务院医改咨询专家委员会成员、新冠肺炎疫情防控小组中央指导组专家组成员、中国工程院院士、中国医学科学院学部委员、第十一至十三届全国人大代表。

在人民英雄、院士、校长、中医、教师等诸多头衔中,张伯礼最看重的是教师身份。“我最喜欢的还是别人喊我‘张老师’。我是当老师出身的,教了那么多年书,在过去不是随便就能被叫‘老师’的。老师是要传道授业解惑、真正培养人的,有很崇高的地位。作为老师,要以身作则,自己必须是正人君子,学生才服你。所以,我努力做一个合格的老师。”采访时,笔者见有些学生称张伯礼是“天中的男神”“精神的榜样”,有的还喊他“校长爷爷”“伯礼大大”,有的说:“敬畏他,每次看到他就像打鸡血一样,有干劲儿。”

“我是先做医生,后做研究,然后才做老师的。我最大的收获是教学相长,可以培养后学,壮大我们的队伍,在教学中享受很多乐趣。”张伯礼在接受采访时说,很多思路在平常不清晰,在给学生讲课时经常会蹦出思想火花来。“一个人热爱自己的事业,就会希望这个事业不断地发展。人的生命是有限的,但是事业是无限的。我喜欢这项事业,就会努力干,越干就越有奔头,追求未知的解决,在解决的过程中又出现新的问题,又不断去解决它。这个过程,它的乐趣是局外人体会不到的。培养学生超过自己是我一直期盼的,现在我的学生还没有院士是我的遗憾。”

“您觉得您是一个什么样的老师?”对此,张伯礼说:“还算合格吧。”“太谦虚了吧?”张伯礼摇了摇头:“不,实际上老师是要求很高的职业,有很高的标准,我只能说在某些方面合格了。我还做了学校里的一些行政工作,每次看病,我要看30多个病人,时间又很紧,与学生去细讲每个病人情况的时间都没有,有时候很内疚。”

每年毕业季,都是张伯礼最幸福也最辛苦的时刻。在毕业典礼上,他会给近3000名毕业生授予学位,并逐个握手合影。这位国医名师动情地说:“人生有些节点是不能忽略的,我虽然累几天,但学生们会记住这一刻。我希望更多中医药人才从这里出发,学有所成,成为让患者满意的好大夫。”作为一校之长,当看到台下那么多张青春洋溢的脸庞,张伯礼不由欣慰感慨。他满含着期待和爱的目光,送走一批又一批的本、硕、博毕业生,用这一仪式向莘莘学子传递着“不为良相,则为良医”的理念,期待着这些后辈能够服务患者,造福人类,把中医药做得更大更强。

勇者:我这辈子注定与武汉肝胆相照

2020年1月23日,武汉因为新冠肺炎疫情“封城”。随之,各大城市陆续启动重大突发公共卫生事件一级响应,全国局势骤然紧张起来。这一天,张伯礼在天津出席新闻发布会,提出“中医药应可发挥作用”。25日,大年初一,中央紧急成立疫情防控工作指导组,张伯礼名列其中。26日深夜11时,正在天津忙于指导疫情防控的张伯礼接到了指导组急召驰援武汉的通知。5个小时后,农历正月初三凌晨4时,张伯礼只身一人启程赶赴首都机场集合地点。此刻,清冷的月光洒在孤独的路面上,一排排树木、房屋在车窗外快速向后滑过。望着窗外熟悉的家园,这位古稀老人内心坚定地写下了《菩萨蛮·战冠厄》:“疫情蔓延举国焦,初二星夜奉国诏。晓飞江城疾,疫茫伴心悌。隔离防胜治,中西互补施。冠魔休猖獗,众志可摧灭。”

很快,他作为中医医疗救治专家随中央指导组乘机抵达中国疫情暴发的中心——武汉。接受采访时,他声音哽咽:“1月中旬我们就盯着这个病的发展,当时就有思想准备要去武汉,甚至自己想申请去。疫情严重,国难当头。我这个岁数本身在这摆着,说明疫情很重才让我来负责,否则不会让我这个老头来。这份信任是无价的,我绝对不能推辞。我必须要去,而且还要战斗好!如果不去,那这辈子都会后悔死!”在笔者眼里,他分明就是一位铁骨铮铮的老将。在他看来,这是给了中医一个展现的机会,一个证明中医治疗疫病的机会,就应该“医”无反顾。

这是又一次肩负使命的出征!2003年,“非典”肆虐。“国有大疫时,医生即战士。宁负自己,不负人民!”这是张伯礼抗击“非典”时的誓言。当时,他主动请缨组建中医医疗队,筹建了全国第一个中医“红区”,担任天津中医治疗SARS总指挥。他深入一线,开展了SARS中医证候的流行病学调查,根据临床经验编辑了国内第一册10万字的《非典专辑》,印刷数万册,邮寄各地“红区”。他所总结的“非典”发病特点、中医药在控制病情恶化、改善症状、稳定血氧饱和度等方面的经验,均被世界卫生组织编制的《SARS中医药治疗指南》收录,得到了世界卫生组织的赞扬,并获国家科技进步二等奖。

“SARS是场特殊的严峻考验。它既考验我们的党性,也考验中医药治疗疫病的能力。”十几年前,他率队战“非典”,取得了实战经验。这一次,他渴望早期介入,让中医药疗法更快地派上用场,阻断新冠肺炎疫情的蔓延。于是,他再次逆向而行、披荆斩棘。

刚到武汉的情景令人惊心。“一到武汉,哪里睡得安稳,毕竟情况远比想象的严重。发热门诊拥挤不堪,医院不堪重负,各种症状的患者快把医院挤爆了,一床难求。看病要排几个小时,并且有病的、没病的、输液的、等待结果的统统都混在一起,互相交叉感染太厉害,一时有不知从哪下手的感觉。”张伯礼深入定点医院、社区,给病人看舌相、把脉,综合会诊,第一时间实地了解病情。在没有特效药的情况下,张伯礼提出对“四类人群”(确诊、发热、疑似、留观)采取分类管理、集中隔离;对集中隔离的疑似、发热患者采用“中药漫灌”的治疗方法,给予以治湿毒疫为主要功效的中药袋装汤剂,“相同病因、相似症状,对大量患者只能用通治方药普遍服用。”这些兼具针对性与操作性的建议,成为全国疫情防控工作的重要决策。

“非典”时的抗疫经验,极大地提高了这次抗击新冠肺炎疫情的反应速度和反应机制,“‘非典’时,中医药后半程介入;这次(新冠肺炎)从中央到各级卫生行政部门更强调中医药的作用,中医药从参与者变成和西医并肩战斗的主力军”。他表示,中医抗疫有3000多年的历史,有记载的大疫共有500余次。祖先总结了很多经验在书上,研制了很多药在书上。“我们上前线,知识在脑子里。”西医关注病毒,中医关注证候、辨证论治。

大疫出良药。新冠肺炎的治疗无章可循,临床上更是没有特效药物可用,同时面对成千上万的患者,张伯礼率领的中医团队压力非常大。于是,张伯礼对800例新冠肺炎确诊患者进行证候学调查分析,为中医辨证论治提供了科学指导。他们和中医同道筛选出的金花清感颗粒、连花清瘟胶囊、血必清注射液、清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方“三药三方”,因疗效明显,被编入国家版诊疗方案。还有其他一批口服药物和注射剂也同时纳入了临床研究。新冠肺炎疫情期间,登记的中国临床试验229项,中医类的有82项。张伯礼娓娓道来:“《伤寒论》《瘟疫论》就是治疗包括疫病在内的传染病的经验集成,历久弥新,方药至今仍然非常有效。”

为落实“应收尽收,应治尽治”,中央指导组决定建立方舱医院收治轻症患者。张伯礼介绍说:“方舱医院是军事上的一个名词,即可移动医院,就像搭积木,一个一个盒子,装建起来非常迅速,救治病人非常及时,提供了很强的医疗服务能力。”

不计个人得失,只愿山河无恙。2月初,张伯礼与同是中央指导组专家的北京中医医院院长刘清泉写下请战书,提出“中药进方舱、中医包方舱”,获得批准。“一定要有中医药阵地。中医药只要有阵地,就能有作为。”于是,武汉江夏区大花山户外运动中心改建成为以中医药综合治疗为主的方舱医院——江夏方舱医院。2月12日,张伯礼率领来自天津、江苏、湖南、河南、陕西等5地20家中医院的209名医护人员组成中医国家队进驻方舱医院,出任首个中医方舱医院总顾问、名誉院长。14日17时30分,收治首位新冠肺炎患者。

自“逆行”武汉的当天起,张伯礼就一直战斗在抗疫最前线。那段时间,全副武装,穿戴着密不透风的隔离防护服、口罩、护目镜、橡胶手套,全副武装的张伯礼不分昼夜,高负荷工作,指导临床、查看患者、拟方、巡查医院等。在江夏中医方舱医院,既有统一方案,又根据患者的病症采取个性治疗,除了给所有患者统一服用中药汤剂外,还因人施治调制中药颗粒剂,再辅以按摩、刮痧、敷贴、针灸、保健操、太极、八段锦和心理疏导。“我们采取了全新的方舱医院管理模式:以治疗为辅、关爱为主。床是热的、水是热的、饭是热的、药是热的,所有的服务都是热的,把关爱与信心传达给患者。”

2月15日凌晨,连日的奔波劳累让这位72岁的老人腹痛难忍,病倒在了武汉抗疫一线。“当疼痛集中在胆囊区时,我判断可能是胆囊炎发作了。”16日,一检查,胆囊已经化脓,胆管结石嵌顿坏疽了,中央指导组的领导强令他住院治疗。张伯礼希望能够进行保守治疗,但负责治疗的专家态度坚决:“不能再拖了,必须马上手术!”这时,张伯礼恨自己关键时刻掉链子,最需要的时候却老病复发。

2月19日凌晨,微创胆囊摘除手术进行。手术前,按惯例要征求家属意见,张伯礼说:“不要告诉家人,我自己签字吧!”说罢,他的心还是“咯噔”了一下。“再过两天,就是老伴儿的生日。我万一……”张伯礼瞬间闪现的担心不是因为害怕,而是一种情感上的歉疚,虽然自到武汉以来他每晚向老伴报平安,但是他把半个世纪的时光都奉献给了中医事业。

后来,张伯礼的儿子张磊回忆说,当时武汉突然来电话,“你父亲现在需要在武汉协和医院做腹腔镜胆囊摘除手术,征求你们家属意见。”张磊心里一颤,急忙询问病情,然后提了一个小小的请求:“父亲手术完成后,麻烦给我回个电话,报个平安。”

术后,张伯礼的两腿出现血栓,医生要求他卧床。可是,麻醉过后,他醒来的第一件事就是让助理读疫情通报,并电话询问江夏方舱医院的情况,还经常接听医护人员咨询求教电话。怕影响军心,他提出暂时不要将自己手术的消息对外界公布。仅仅在术后第三天,张伯礼就出现在了江夏方舱医院,所有看到他的医护人员都热泪盈眶。“我不能倒下啊,抗疫还没胜利,我们还有一场场硬仗要打。”回忆起当时的情景,张伯礼说。

医生说按照张伯礼的病情,至少要卧床休息两个星期。张伯礼听说后,急了:“抗疫最关键的时候,我可不能躺着!”他说自己尽量听话,多给点药,最后妥协只住院一个星期。

张伯礼回忆说:“这期间,国家中医药管理局一直往回赶我,让我回天津去。绝对不可能的,我绝对不回!刚铺开打仗,我怎么就撤离战线?”他在病床上架小桌办公,修改方案、参加视频会议、指导医护人员、回答患者的咨询。

2月21日,张伯礼的儿子、天津中医药大学第一附属医院风湿免疫科副主任、天津中医药大学第四附属医院(滨海新区中医医院)执行院长张磊带领天津市第十二批援汉医疗队也来到了武汉,负责江夏方舱医院“天一病区”诊治工作。张磊说:“古稀之龄的父亲尚且冲锋在前,年富力强的儿子哪能坐得住?更何况我是一名共产党员,还有抗击‘非典’和禽流感的经验。”

到了武汉后,张磊很长时间没见过父亲。电话中,张伯礼告诉儿子:“我被照顾得很好。非常时期,你不用来看我,看好你的病人,在‘红区’一定努力完成任务,保护好同事和自己。”

住院期间,张伯礼写过一首诗:抗疫战犹酣,身恙保守难。肝胆相照真,割胆留决断。他风趣地说:“我这回把胆留在了武汉,看来这辈子注定与武汉肝胆相照了。”他还笑着调侃道:“中医把胆叫‘胆腑’。胆者,‘中正之官,决断出焉’。胆虽然没了,但做决断的勇气不能少。”于是,有人称他为“无胆英雄”。而武汉市民给他取了“武胆英雄”的称号,认为他就是武汉战胜新冠肺炎疫情的“胆量”。对于外界的赞誉,张伯礼表示,自己只是一名普通的医生,治病救人是医生的本职。“我是平常人,干的也是平常的事,够不上英雄。”

医者:“清零”于我就是最好的生日礼物

一连多日,武汉确诊病例数大幅下降。正月十五那天,面对武汉街头温暖的灯光,张伯礼又赋诗一首:灯火满街妍,月清人迹罕。别样元宵夜,抗魔战正酣。你好我无恙,春花迎凯旋。

从2月14日开舱至3月10日休舱,江夏中医方舱医院运行26天,共收治新冠肺炎轻症和普通型患者564人,服用中药的患者年龄最大的90岁、最小的12岁,创造了轻症病人零转重、痊愈病人零复阳、医护人员零感染的“三个零”纪录。方舱医院是武汉抗击疫情的关键,可能也将成为各国应对新冠肺炎大流行及未来流行病和突发公共卫生事件的强大力量。

在江夏方舱医院休舱前,张伯礼提出要留下一支不走的中医队伍。4月6日,全国名中医张伯礼院士工作室正式落户武汉市中医医院,这也是他第一次在天津以外收徒。

中医治疗方案陆续被推广到其他方舱医院,病患普遍使用了中药。“这表明用中药可以治疗轻型、普通型新冠肺炎患者,其疗效主要体现在显著改善症状、缩短病毒核酸转阴的时间,尤其是降低轻症转成重症的比例。这是核心指标。”张伯礼同时提出,推动中西医结合治疗,重要的在于“结合”,不是“单打独斗”。“对于危重新冠症患者,以西医为主、中医配合。在新冠肺炎疫情防控救治中,特别是在重症救治中中西医合作默契,用事实证明中西医可以很好地结合。中医、西医面对的都是同一类疾病,认识角度、治疗策略各有不同、各有优点。在抢救患者时,谁有办法谁上,中西医和谐共生,一切为了生命!”中西医并肩作战、携手抗疫,是这场新冠肺炎疫情阻击战中的一道独特风景。

当江夏方舱医院送走了最后一个病人时,张伯礼的工作还在继续。在方舱医院建立之初,他已经开始考虑患者后期康复干预的问题,要对治愈患者进行康复评估、诊治及医学观察。他组织开设了两个康复门诊,2月中旬开展工作。其间,他夜以继日,联合武汉一线专家,组织编写《新型冠状病毒肺炎恢复期中西医结合康复指南(第一版)》,有效指导了恢复期患者的中西医结合康复治疗。

“张老师的一言一行都深深地影响着我,让我懂得了什么是为人师表,什么是对事业的热爱。”张伯礼在武汉抗疫战场上的无私付出,是对学生最好的言传身教。跟随张伯礼奋战在武汉抗疫一线的博士生杨丰文,提起当时的情景依然感慨不已,说希望自己也能像张伯礼一样,为中医药事业奉献自己的一切。张伯礼穿上写着“老张加油”的防护服去康复驿站为隔离者搭脉问诊,几个小时下来,里面衣服湿透,全然不顾。有人劝张伯礼,您老这把年纪别这么拼了!他眉宇间一丝凝重,“抗疫不问年龄,我还真是忘了自己多大岁数了。”这一切,博士生杨丰文见证着、感动着:“在武汉的两个多月,他从不考虑自己的身体,永远把病人放在首位。大到提出按病情分类集中管理等抗疫原则,小到深入医院为病人制定治疗方案,他都展现出一位医学大家的风范。他的一言一行令我感动。”

病疫无国界。国外疫情的快速蔓延,又深深地揪着张伯礼的心。在武汉的这些天,他几乎每天与国外专家开视频会议,分享中医药防治新冠肺炎的经验、探讨全球疫情走向。

3月19日,已经在武汉抗疫前线奋战50多天的张伯礼迎来了72岁生日。这一天,武汉新增确诊病例、新增疑似病例、现有疑似病例第一次全部归零。医护人员为他捧来蛋糕,他感慨地说:“‘清零’于我就是最好的生日礼物了!”

“在武汉奋战的日子里,您最高兴的是哪一天?”对此,张伯礼说:“武汉3月19日有关病例第一次全部归零那天,我最高兴。可以用意大利诗人但丁的一句诗来表达我当时的心情:冲破黑暗夜,重见满天星。”

4月8日,武汉解封,全面恢复交通。“山河春满尽涤殇,家国欢聚已无恙。两月敢忘江城苦,十万白甲鏊战茫。黄鹤一眺三镇秀,龟蛇两岸千里黄。降魔迎来通衢日,班师辞去今归乡。”张伯礼写下了这首诗,祝愿伟大祖国山河无恙、春满华夏,英雄的武汉人民云开月明、平安康宁,同时也表达了自己对家乡的思念之情。

如同披甲持锐的战士,他一直战斗在最前沿,直至4月16日才返回天津。临别之际,张伯礼说:“武汉是英雄的城市,武汉人民为抗击疫情作出了牺牲和贡献。”天津站站台上,人们拉起“欢迎战疫英雄载誉凯旋”的横幅。天津骑警开道,沿街鸣笛迎接,以最高礼遇欢迎英雄归来。82天的武汉战“疫”,“把胆留在武汉”的张伯礼,挺起了中医药人的脊梁。中医药以其优异表现和突出贡献“实力圈粉”,在抗疫战场上书写了文化自信的绚丽篇章。

回津后,他每天的行程都安排得满满的。他不是出门诊,就是讲课或作报告、出席视频论坛、参加有关研讨,或到外地指导抗疫,甚至连简单的午餐也经常在车上解决。在接触中,笔者发现老人走路时步子特别快,似是一直在与时间比赛。

7月24日,张伯礼回到他称为“第二故乡”的武汉,举行了《中医药抗击疫情的优势与特点》主题演讲,参加武汉市中医医院挂牌天津中医药大学教学医院的签约授牌仪式,双方将加强科研领域的合作,并采取“双导师”联合培养模式共同培养一批中医人才。此外,他辗转3家医院调查研究新冠肺炎患者康复情况,听取康复研究汇报,并为患者把脉出方。

看到曾经的患者都开始了正常生活,张伯礼高兴地说:“我上次来时街上冷冷清清,这次重返看到车水马龙、人声鼎沸,路上还堵车了。一路上看到街上很多商铺都开了,很热闹。这是我们盼望的样子,人们都可以安静地、幸福地生活,我觉得这才是一个大城市本来的面目,我们当时的战斗就是为了今天。”

授勋!以国之名!9月8日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平为张伯礼披戴上沉甸甸的“人民英雄”国家荣誉称号勋章。昨日白衣为甲,逆行出征;今日英雄归来,共享荣光。接受采访时,张伯礼再三谦逊地表示自己获得这份荣誉太高太重了:“盛名之下,其实难副!党和国家给我的荣誉太高、太重了!我占了全国医护人员的功,占了中医药之功。整个抗疫期间全国医护人员都在努力奋战,从中央到地方再到各行各业人员都在全力支援,湖北、武汉人民作出了重大牺牲,其实人民才是真正的英雄!我作为中医界的代表,获得这份殊荣觉得惭愧。很多医护人员做得都比我好,尤其还有一些同志牺牲了,这让获得荣誉的我心里感到不安。感谢党和国家的鼓励和信任!我将再接再厉,倍加珍惜党和国家给予的崇高荣誉,继续努力尽好职,积极开展防疫技术学习,尽快研制出更好的药来回报党和人民。”

颁奖前,张伯礼填了首词,用以表达自己真实的情感:“白甲十万,战疫三月酣。江城生死皆好汉,数英雄独颜汗。中央经略济生,举国众志成城。中西协和防治,环球凉热彰明。”会后,他难掩激动心情,再度作诗一首《获奖感言》:“‘英雄’重如山,荣誉激波澜。几朵小浪花,波涛百千万。牺牲赴壮志,人民多奉献。抖擞决胜疫,全心为病患。”

载誉归来的次日一大早,身穿白大褂的张伯礼一如往常面带微笑地在天津中医药大学第一附属医院国医堂按时出诊,一刻不耽搁,用自己的实际行动诠释医者精神。整个上午,他一直认真地给患者看病,耐心地询问病情,态度和蔼可亲。

“本草旌旗赫赫张,续赓岐伯好儿郎。攻坚向险大医耿,制胜出奇仁术强。肝胆至情施妙手,中西合璧授神方。杏林欣有除冠帅,礼赞英雄拯国殇。”笔者以一首七律献国士。