环境规制、技术创新与重污染企业绩效

2021-01-27彭安祺

杨 蓉 彭安祺

一 引 言

改革开放以来,我国经济发展取得了令人瞩目的成绩,而与此同时环境问题也日益凸显,这引起了国家的高度重视,并重点针对重污染企业进行了环境规制。环境规制是指以环境保护为目的而制定实施的各项政策与措施的总和。2015年以来,全国人大常委会制定或修订有关生态文明建设的法律近20部。面对政府出台的各项环境政策,企业不得不规范自身行为,加大环保投入,从而增加企业生产成本,对企业绩效造成一定的冲击。但也有学者持反对意见,波特提出的“波特假说”认为,环境规制可能会刺激企业不断进行技术创新,从长远角度看反而会提升企业绩效(Porter, 1991)。

对于环境规制与技术创新两者之间关系的研究始于20世纪70年代,之后陆续有学者进行实证检验。目前主要有三种研究结论:一是部分学者(Chintrakarn, 2008;张根文等,2018)认为实施环境规制会使企业增加对污染治理的投入,从而势必会减少创新投入,对企业的创新能力产生一定的抑制效应;二是以波特为代表的一些学者指出适当的环境规制将有助于提升企业的创新能力(Hamamoto, 2006; Horbach, 2008; Carrión-Flores & Innes, 2010; Suphi, 2015);三是近期有学者得出了“两者之间的相关关系是不确定的”结论(李百兴等,2019;陈璇等,2019)。

在研究环境规制对企业绩效的影响路径时,技术创新这一途径已被少数学者关注。叶红雨等(2017)证实了国内重污染行业企业确实存在“波特假说”,即企业的绿色创新行为在环境规制对企业长期财务绩效的影响中具有中介效应作用;李冬琴(2018)研究发现环境技术创新在环境规制对企业绩效的影响中起到了完全中介作用。可见,环境规制可以通过使企业增加研发投入,促进企业技术创新,进而影响到企业绩效。

通过梳理相关文献可以发现,由于研究视角、研究方法等的不同,学者们对环境规制究竟是促进还是抑制企业绩效并未达成一致。此外,较少研究阐明技术创新在两者的关系中起到了中介作用。即使有,一般采用的也是问卷调查法,主要通过量表的方式来进行数据的搜集,具有一定的主观性。为此,本文对我国重污染企业2012—2018年的数据进行实证研究,以探求环境规制、技术创新和企业绩效之间的关系。此外,基于社会责任和利益相关者等相关理论,本文还按照企业环保意识的强弱对企业进行了划分,从强到弱依次分为环保导向型企业、环保优先型企业、效率优先型企业和效率导向型企业,以进一步分析环境规制对这四类企业的影响。

本文的主要贡献在于:(1)目前对政府环境规制的研究主要集中在宏观角度,大多围绕国家政策层面展开,而本文主要围绕微观企业进行研究,分析国家的宏观环境规制对微观企业的影响,这在一定程度上丰富了相关研究;(2)实证研究了技术创新在环境规制与企业绩效之间的中介作用,揭示了宏观环境政策对微观企业作用的内在传导机制;(3)从微观企业的角度出发,对具有不同环保意识的企业进行了分类,研究了环境规制对这些企业的实施效果,这不仅能为政府改进环境政策提供一些参考,也能为重污染企业提高自主创新能力并实现可持续发展提供建议。

二 理论分析与研究假设

对于环境规制与企业绩效两者的关系,学术界并未形成一致的意见。传统观点认为,严厉的环境保护政策会对企业绩效产生显著的负面作用(Viscusi, 1983; Lanoie & Tanguay, 1998; Meng, et al., 2014)。还有部分学者发现在不同的地区(黄清煌等,2018)以及不同的环境规制工具(姚林如等,2017)情况下环境规制对企业绩效的影响也不尽相同,从而提出了两者关系具有不确定性的观点(Rubashkina, et al., 2015;余东华等,2016)。亦有学者发现环境规制可能会对企业绩效产生积极的提升作用。如该观点的代表人物波特(Porter, 1991)指出,适当的环境规制将有助于提升企业的绩效。波特并没有否认环境规制会增加企业的成本,但他认为环境规制可能会给企业带来两方面的正面影响,即“创新补偿效应”以及“先动优势”,这些正面影响使企业获得超额收益,提升企业绩效。面临环境规制,企业不仅仅只是被动治污,出于成本增加的压力,企业会采用更加低能耗、低污染的新型生产工艺,从而产生“创新补偿效应”,弥补企业因环境规制而产生的各类成本;同时,为了抵消因为治污而产生的费用,响应政府的号召,接受媒体的监督,在社会公众面前树立良好的企业形象,企业还会通过各种手段来提高生产率,吸引更多的人才和投资(涂正革等,2015;史贝贝等,2017),进而促进企业绩效的提升。随着人们环保意识的提高,环境友好型、节能环保型等绿色生态产品越来越受到人们的追捧,落实环境规制的企业往往能由此获得“先动优势”,快速抢占先机,赢得竞争主动权,这些都有助于企业绩效的提升。另外,环境的改善会吸引生产工人,从而可以低价雇佣工人(Barbera & McConnell, 1990),这也有助于提高企业绩效。基于上述分析,本文提出H1:

H1:环境规制与企业绩效呈正相关关系。

考虑到各重污染企业对环境保护和生产效率的重视程度存在差异,当面对政府的环境规制时,它们各自采取的行动也会有所不同。按照企业环保意识的强弱,可将企业分为四类。一类是效率导向型企业,其目标是实现企业利润最大化,以效率为首要选择。因此,被效率导向理念所支配的企业把环境保护视为企业的负担,即使在面对政府的环境规制时,也只是专注于企业生产成本的降低和生产效率的提高,对环境保护的关心较少甚至根本不关注。另一类是环保导向型企业,其目标是实现利益相关者的利益最大化,认为企业的一举一动都要考虑是否有利于利益相关者。因此,它们由传统的利己导向转变为利他导向,在面对环境规制时会从更加长远的角度出发,致力于思考自身的哪些行为有利于环境的改善,从而实现企业的可持续发展。介于效率导向型和环保导向型这两个极端之间的还有两类企业:一类是效率优先型企业,这类企业优先关注企业效率的提升,也兼顾环境保护,即提高企业生产效率还是其首要目标,若有多余的精力它们再去处理环保问题,其环保意识相对于效率导向型企业稍强,但仍旧把环保视为不得已而承担的一种责任;另一类是环保优先型企业,这类企业优先关注环保问题,在此基础上兼顾企业效率的提升。环保导向型企业和环保优先型企业的首要选择是响应政府的号召,关心利益相关者的诉求,承担社会责任,注重环境保护,生产符合消费者偏好的绿色生态产品,这自然会对企业绩效产生积极影响。相反,对效率导向型企业和效率优先型企业来说,环境规制并不会激发它们在环保方面的技术创新动力,甚至会因为忽视环境保护而面临政府的罚款、利益相关者的谴责,从而对企业绩效产生不确定的影响。基于上述分析,本文进一步提出如下假设:

H1a: 环境规制与效率优先型企业绩效呈不相关关系。

H1b: 环境规制与效率导向型企业绩效呈不相关关系。

H1c: 环境规制与环保优先型企业绩效呈正相关关系。

H1d: 环境规制与环保导向型企业绩效呈正相关关系。

在当今时代,谋创新就是谋未来,创新是引领发展的第一动力。有研究表明,环境规制是推动企业技术创新的关键力量之一(Gupta,et al.,2018)。对于两者关系的研究,有部分学者认为环境规制不利于企业的技术创新(余东华等,2016)。但已有研究大多认为环境规制会促进企业的创新活动,即企业面对环境规制时并不是被动地、简单地缴纳罚款,治理所造成的污染,而是主动调整战略,激发技术创新潜能,让技术创新所带来的超额收益弥补因环境规制所付出的成本,实现环境保护和企业发展的双赢(Dechezleprêtre & Sato, 2017;何兴邦,2017;李园园等,2019)。政府采取的环境规制会影响企业的决策和行为,进而对企业技术创新产生影响。这是因为:首先,环境规制会影响管理层对环境管理的认知,为了内化环境成本、适应环境要求,管理层往往会改变竞争战略(丛榕等,2019),通过企业技术创新形成规模效应,提升企业的生产率。其次,面对政府对环境严格管控,企业可从生产的源头杜绝污染物的产生和排放,即对传统的生产工艺和体系进行技术创新改进,控制企业污染的总排放,从而大大降低企业的治污成本和罚没成本。最后,企业在面临已经产生的污染时,迫于政府的监管和社会舆论的压力也不得不进行处理。除在生产源头对污染物进行控制,企业还可在生产过程及其后期进行环保治污技术创新,实现污染治理的全流程管理。因而,作为具有可持续发展思维的企业家往往会抓住机遇,调整企业既有的战略思维,改革传统生产工艺和体系,实现生产技术以及排污治理技术的创新,实现企业发展和环境保护的“双丰收”。基于上述分析,本文提出H2:

H2:环境规制与企业的技术创新呈正相关关系。

对于四类不同企业来说,环境规制对它们的技术创新的影响也会存在差异。效率优先型企业将主要精力放在提高运作效率上,在面对环境规制时会加大技术创新研发投入,且选择的创新项目大多以提高绩效为目的,以保证企业可以在政府的环保压力下仍旧正常高效地运转;除此之外,若有比较好的环保方面的创新项目能够在改善环境的同时提高企业效率,它们也会考虑进行投资,从而刺激企业的技术创新。效率导向型企业认为企业存在的根本目的就是谋求利润最大化,所以它们在进行创新项目的选择时,都是基于自身利益,而不考虑该项目是否存在负外部性。可见,上述两类企业进行技术创新的主要目的都是为了提高企业的生产经营效率。对于环保优先型企业来说,环境保护是其主要追求,在政府出台相关环保政策后,它们也拥有了更多环保方面创新项目的选择;当然,提高企业利润,把企业做大做强也是企业承担社会责任的一个表现,所以当遇到能同时兼顾环境保护的创新项目,它们也会考虑进行技术创新投资。而环保导向型企业则将环境保护放在优先位置,所以它们通常会选择一些环境友好型创新项目进行投资,包括对整个生产技术进行创新、增加环保技术人员、生产绿色产品等,以进一步提高企业的环境绩效。综上分析,虽然环境规制对四类企业技术创新的影响体现在不同的方面,但均会促进它们的技术创新。基于上述分析,本文进一步提出如下假设:

H2a:环境规制与效率优先型企业技术创新呈正相关关系。

H2b:环境规制与效率导向型企业技术创新呈正相关关系。

H2c:环境规制与环保优先型企业技术创新呈正相关关系。

H2d:环境规制与环保导向型企业技术创新呈正相关关系。

对环境规制、技术创新与企业绩效三者关系的研究,学术界大多是针对“波特假说”展开的,而Jaffe等(1997)进一步将该假说在逻辑上细分为“弱波特假说”和“强波特假说”。前者是指适当的环境规制是可以引导企业进行创新的,后者是指环境规制能够通过促进企业的技术创新进而弥补规制所带来的成本并产生额外收益,从而提升企业绩效。其中,“弱波特假说”已经得到学术界大多数学者的支持(颉茂华等,2014;赵莉等,2019;武运波,2019),而部分学者(史贝贝等,2017;何玉梅等,2018)则证实了“强波特假说”的存在。可见,政府的环境规制可以对企业的技术创新行为产生积极的影响,而企业从事技术创新活动又能对企业绩效产生正向的影响,因此,在环境规制对企业绩效的正面影响中,企业技术创新起到了一定的传导作用。基于上述分析,本文提出H3:

H3:环境规制会促进企业技术创新,进而对企业绩效产生积极的影响。

基于假设1的分析可知,环境规制对效率优先型企业和效率导向型企业的绩效均无显著的提升作用,因此,就中介效应检验而言,本文只考虑环保导向型企业和环保优先型企业。环保导向型企业认为,企业是一个需要对社会负责的伦理实体,应该不断增进和保护社会福祉。因此,在环境规制下,这类企业往往具有前瞻性的战略思维,用循环经济模式代替以往的线性生产模式,努力达到政府规定的环境标准;此外,为了满足新时代广大消费者和社会公众对环保的需求,这类企业会不断进行绿色环保技术创新、绿色环保产品的设计和改进等,这些举措都对企业绩效产生积极的影响。而环保优先型企业在优先考虑企业行为是否有利于环保的情况下,也兼顾企业的生产经营效率,从而不仅能够提高生产经营效率,还落实了政府环保政策精神,享受了政策红利,获得了利益相关者的认可,提高了企业声誉,提升了企业绩效。基于上述分析,本文进一步提出如下假设:

H3a:技术创新在环境规制对效率优先型企业绩效的影响中并未起到中介作用。

H3b:技术创新在环境规制对效率导向型企业绩效的影响中并未起到中介作用。

H3c:环境规制会促进环保优先型企业技术创新,进而对企业绩效产生积极的影响。

H3d:环境规制会促进环保导向型企业技术创新,进而对企业绩效产生积极的影响。

三 研究设计

(一) 样本选取与数据来源

本文对重污染企业界定的依据是2010年国家环境保护部公布的《上市公司环境信息披露指南》,该指南将火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等16类行业归集为重污染行业。同时,本文结合袁广达(2014)对重污染行业的分类,整理出与中国证监会行业分类(2012版)相匹配的重污染行业,包括电力、热力的生产和供应业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼及压延加工业,有色金属冶炼及压延加工业,金属制品业,煤炭开采和洗选业,石油和天然气开采业,黑色金属矿采选业,有色金属矿采选业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,化学原料及化学制品制造业,橡胶和塑料制品业,医药制造业,酒、饮料和精制茶制造业,造纸及纸制品业,纺织业,纺织服装、服饰业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,化学纤维制造业。

根据以上界定,本文选取2012—2018年我国重污染企业作为样本企业。样本筛选过程如下:(1)选取所有A股上市企业;(2)剔除研发支出、专利申请数以及社会责任报告等未进行披露的企业;(3)根据行业名称和代码筛选出所有重污染上市企业。最终得到共171个观测值。本文主要采用Stata 15.0和Excel 2016对数据进行处理和模型回归分析。

对于四类企业即环保导向型企业、环保优先型企业、效率导向型企业和效率优先型企业的甄别,本文采用如下标准:首先,对企业的研发支出进行细分,包括环保方面的研发支出和除环保以外的其他研发支出,其中环保方面的研发支出采用企业披露的相关社会责任报告中的环保改造总投入作为替代变量,而其他支出则采用企业的研发支出扣除环保改造总投入的部分作为替代变量。接着,对这两部分的研发支出进行比较,若企业在环保方面的研发投入大于除环保以外其他方面的研发投入,则将其界定为环保优先型企业;进一步地,对在其他方面的研发投入等于0的企业则界定为环保导向型企业。相反,若企业在其他方面的研发投入大于在环保方面的研发投入,则将其界定为效率优先型企业;进一步地,对在环保方面的研发投入等于0的企业则界定为效率导向型企业。

本文的数据来源于以下途径:(1)环境规制数据来源于样本企业披露的企业社会责任报告、企业环境保护书、企业可持续发展报告和企业年报,由笔者手工整理得出;(2)本文所有A股重污染企业的相关数据均来源于国泰安数据库。

(二) 变量选取

1. 被解释变量:企业绩效。参考已有研究(黄灿等,2019),采用资产收益率来表示企业绩效,记为ROA。

2. 解释变量:环境规制。基于数据的可获得性,并参考颉茂华等(2014),本文采用环保改造总投入来表示环境规制强度,记为ER。

3. 中介变量:技术创新。参考范莉莉等(2019)、武运波等(2019),采用研发支出的对数来表示企业的技术创新,记为LnRD。

4. 控制变量。本文借鉴已有研究(颉茂华等,2014;陈雨柯,2018;武运波等,2019;范莉莉等,2019),采用以下变量作为控制变量:资产负债率(Lev)、融资约束(Fc)、股权集中度(Struc)、资本密集度(Intensity)、成长性(Growth)、现金流(Cash)、行业(Industry)、年份(Year)。变量的具体定义见表1。

(三) 模型构建

为检验环境规制对企业绩效的影响以及技术创新在环境规制和企业绩效之间是否存在中介作用,本文参考温忠麟等(2005)的研究,构建模型如下:

ROAt=α0+α1ERt+∑αiControli, t+∑Industry+∑Year+ε

(1)

LnRDt=β0+β1ERt+∑βiControli, t+∑Industry+∑Year+ε

(2)

ROAt=γ0+γ1ERt+γ2LnRDt+∑γiControli, t+∑Year+ε

(3)

表1 变量说明

模型(1)用以检验假设1,即环境规制对企业绩效的影响。模型(2)用以检验假设2,即环境规制对企业技术创新的影响。为了检验假设3,本文采取以下具体步骤:第一步,检验模型(1)中α1是否显著为正,若是,则说明假设1得证;若不是,则停止检验;第二步,检验模型(2)中β1是否显著;第三步,检验模型(3)中γ1、γ2是否显著,同时结合第二步,如果β1、γ1、γ2均显著,说明变量LnRD起到的是部分中介作用;如果β1、γ2显著,而γ1不显著,说明变量LnRD起到的是完全中介作用;如果β1、γ2中至少有一个不显著,变量LnRD的中介作用就需要进行sobel检验。

四 实证结果及其分析

(一) 描述性统计分析

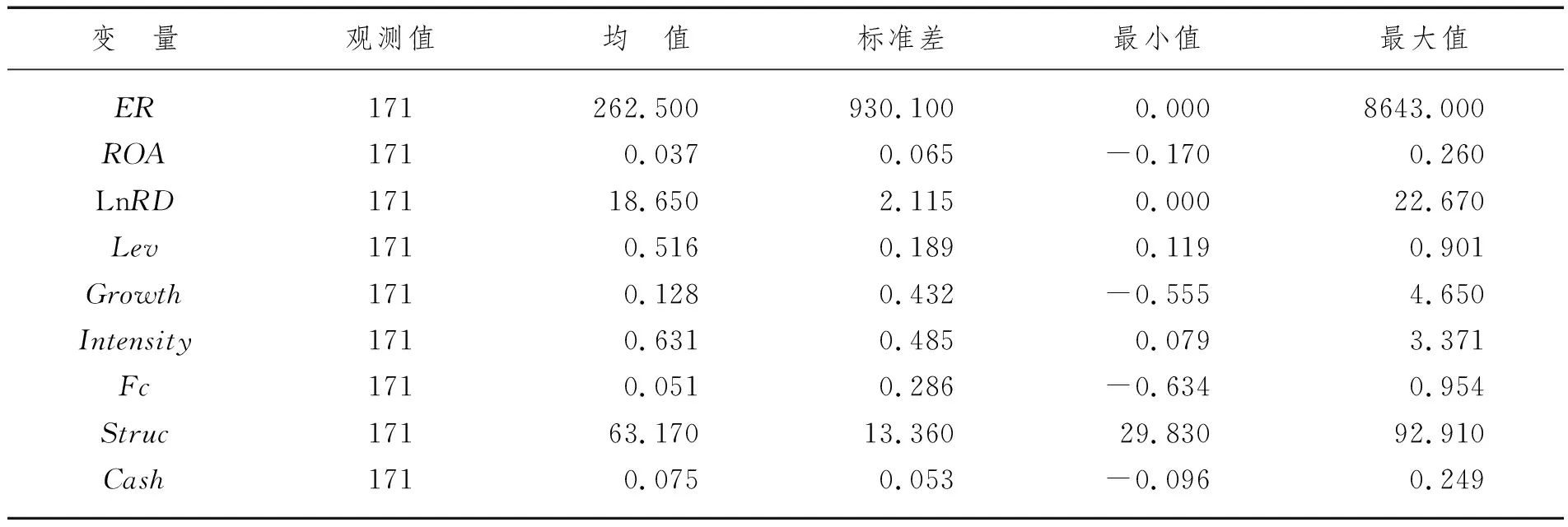

从表2可以看到,被解释变量企业绩效ROA的均值为0.037,标准差为0.065,最小值和最大值分别为-0.170和0.260,说明虽然同属于重污染行业,但企业之间的绩效依然存在较为明显的差距;解释变量环境规制ER的均值为262.500,标准差为930.100,最小值和最大值分别为0和8643.000,说明不同重污染企业由于环保意识不同,其环保改造投入也存在显著的差异。中介变量技术创新LnRD的均值为18.650,最小值和最大值分别为0和22.670,说明各重污染企业之间的创新水平相差很大。此外,从样本企业的资产负债率(Lev)、融资约束(Fc)、股权集中度(Struc)、资本密集度(Intensity)、成长性(Growth)以及现金流(Cash)的相关数据来看,各重污染企业之间相差还是比较悬殊的。

由表3可见,效率优先型企业和效率导向型企业的数量要稍多于环保优先型企业和环保导向型企业,说明现在虽然大部分企业更注重生产效率,但也有不少企业逐步确立了环保意识。就被解释变量企业绩效ROA来说,环保导向型企业和环保优先型企业的均值分别为0.053和0.052,而效率导向型企业和效率优先型企业的均值均为0.025,这表明具有环保意识、较好履行环境责任的企业通常来说其企业绩效表现更佳。其次,环保导向型企业和环保优先型企业的环境规制ER均值分别为 391.700 和333.600,远远大于效率导向型企业的244.600和效率优先型企业的239.500。这也给后两类企业以警示,要逐步树立起环保意识,加大对环保技术创新的投入。就企业的技术创新投入LnRD而言,四类企业的均值相差都不是很大,说明我国的创新战略取得了较好的成效,企业都比较重视技术创新项目的选择和投入。此外,环保导向型企业和环保优先型企业的融资约束(Fc)均值分别为 -0.003 和0.014,而效率导向型企业和效率优先型企业的均值分别为0.129和0.099,表明前两类企业通常面临的融资约束更小。从现金流(Cash)的描述性统计结果也可以看出这一点,前两类企业的现金流均值要高于后两类企业,说明前者拥有更充足的现金流量用于周转。

表2 全样本变量的描述性统计结果

表3 分企业类型的变量的描述性统计结果

(二) 相关性分析

由表4,解释变量环境规制(ER)与被解释变量企业绩效(ROA)之间的相关系数为正,但不显著,具体关系还需根据下文的回归进行具体判断;环境规制(ER)与中介变量技术创新(LnRD)之间具有显著的正相关关系;另外,资产负债率(Lev)、融资约束(Fc)和资本密集度(Intensity)与企业绩效之间也存在显著的相关关系,初步证实了这些控制变量确实会影响企业绩效。此外,在后文回归中发现,各模型的方差膨胀因子VIF平均值均在2左右,说明变量之间不存在严重的多重共线性问题。

表4 各变量之间相关性检验结果

(三) 回归分析

1. 环境规制与企业绩效的回归分析

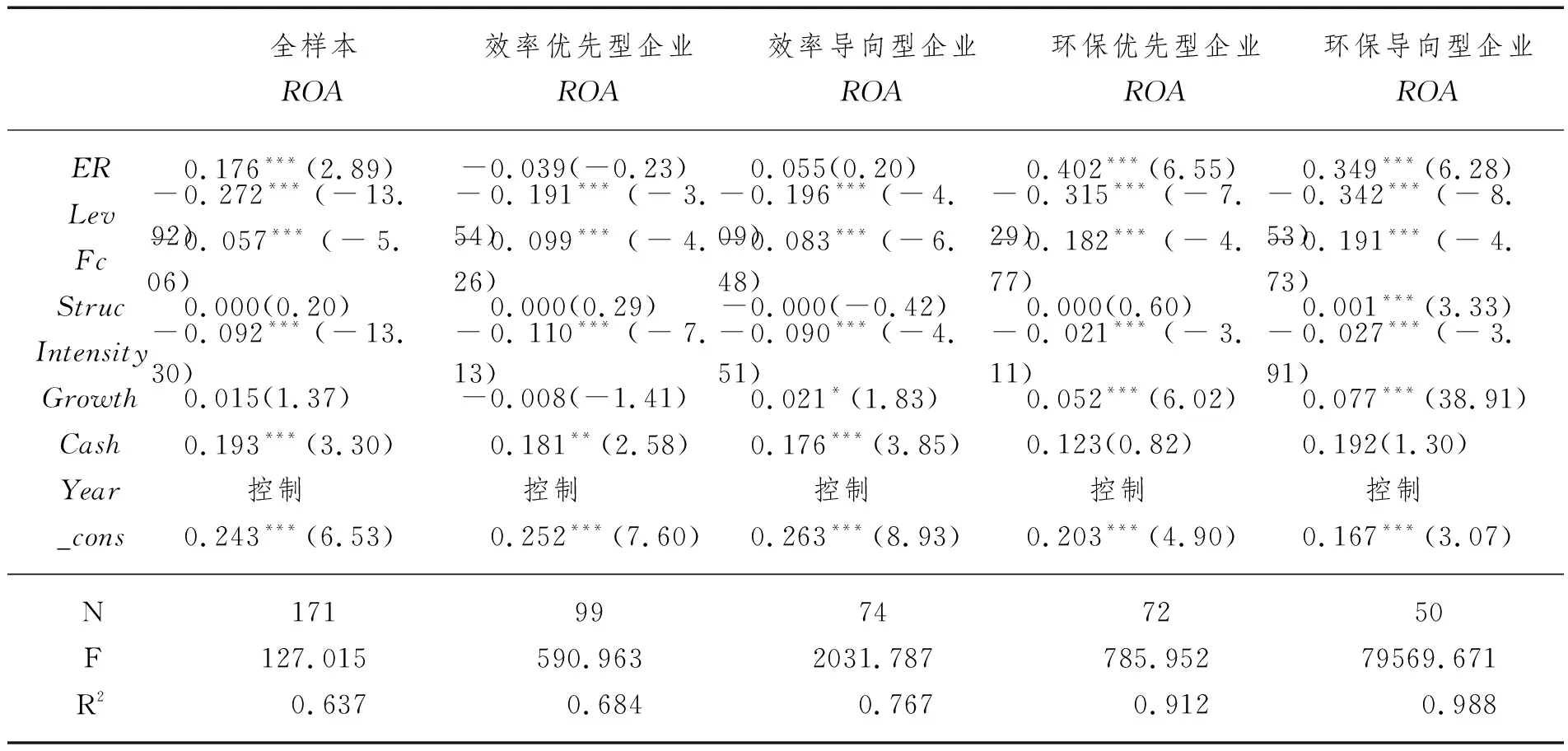

由表5可见,在全样本中,环境规制(ER)对企业绩效(ROA)在1%的水平上有着显著的正向促进作用。由此可知,环境规制会促进我国重污染企业绩效的提升,即H1成立。

表5 环境规制与企业绩效的回归结果

在分样本中,环境规制(ER)与效率优先型企业绩效(ROA)之间的回归系数为负,但不显著;此外,环境规制(ER)与效率导向型企业绩效(ROA)之间的相关关系也不显著。这说明,对重污染企业来说,面对环境规制,如果过分追求效率而轻视甚至忽视环保是起不到提高企业绩效作用的。反观环保优先型和环保导向型的企业,环境规制(ER)对这两类企业的绩效(ROA)均有正向的促进作用,且在1%的水平上显著。综上可知,H1a、H1b、H1c、H1d成立。因此,重污染企业在面对环境规制的时候应当转变观念,由以往的以效率为宗旨逐渐转变为追求实现企业效率和环保的双赢,这样才更有利于企业绩效的提升。

2. 环境规制与技术创新的回归分析

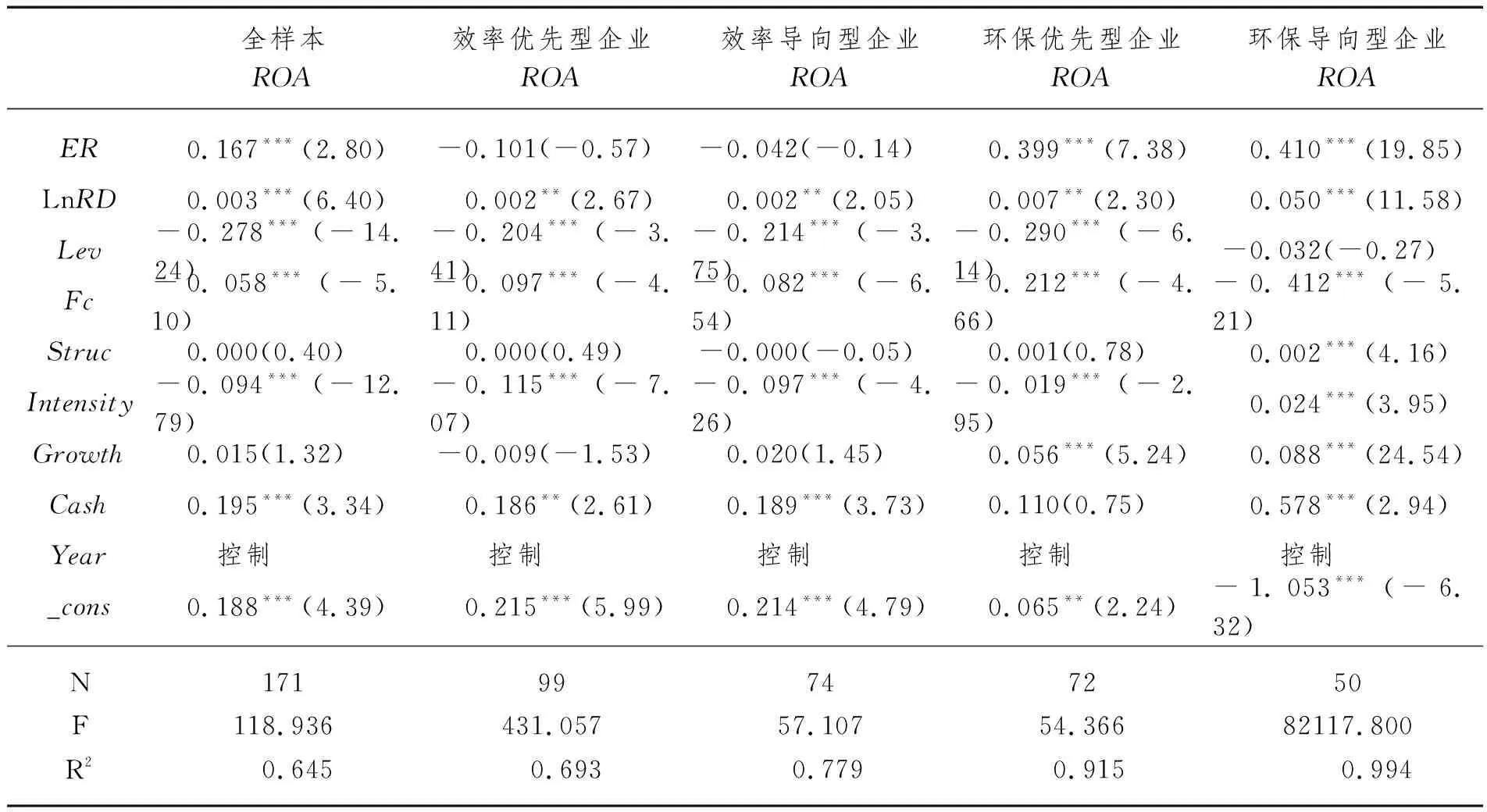

由表6可见,在全样本中,环境规制(ER)对技术创新(LnRD)在5%的水平上有着显著的正向促进作用。由此可知,环境规制会促进我国重污染企业的技术创新,即H2成立。

表6 环境规制与技术创新的回归结果

在分样本中,环境规制(ER)与效率优先型企业和效率导向型企业技术创新(LnRD)之间的回归系数均为正,且分别在1%和5%的水平上显著。这说明,面对环境规制,秉承以效率为主导思想的企业会加大技术创新的投入,提高生产效率,以补偿部分由环境规制所带来的成本,即H2a、H2b成立。环境规制(ER)与环保优先型企业的技术创新(LnRD)并无显著的相关关系,但与环保导向型企业的技术创新(LnRD)呈显著的负相关关系,即H2c、H2d不成立。

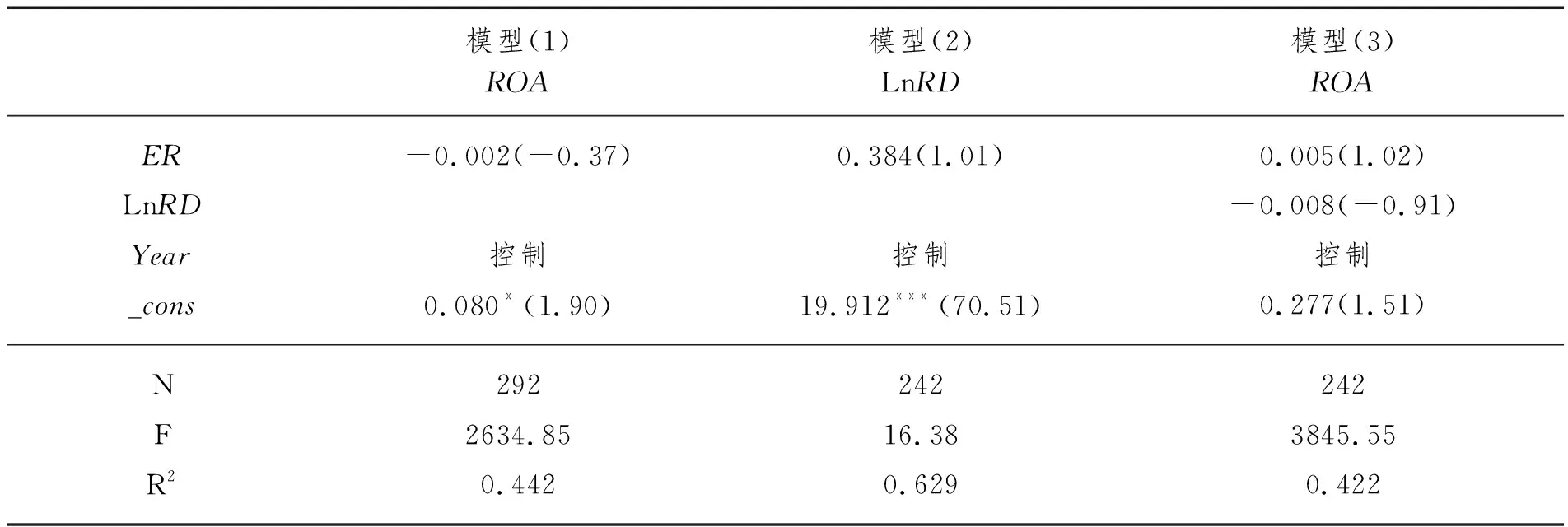

3. 环境规制、技术创新与企业绩效的回归分析

表7显示了环境规制、技术创新与企业绩效之间关系的回归结果。如前所述,本文参考温忠麟等(2005)对H3进行检验:第一步,就全样本而言,如模型(1)中系数α1的估计值显著为正,则进行下一步检验。第二步,在第一步的基础上,检验环境规制对中介变量技术创新的影响,即观察系数β1是否显著。从模型(2)的实证结果可以看到,环境规制(ER)与技术创新(LnRD)两者之间的回归系数在5%的水平上显著为正。第三步,在前两步的基础上,利用模型(3)检验系数γ1和γ2是否显著。从回归结果来看,γ1和γ2都显著,表明中介变量技术创新在环境规制与企业绩效之间起到了部分中介作用。可见,环境规制会使得重污染企业的技术创新显著提高,从而给其带来更多利润,进而进一步转化为企业效益,即环境规制确实是通过促进技术创新来提升重污染企业绩效的。因此,H3成立。

表7 环境规制、技术创新与企业绩效的回归结果

在分样本中,由于在模型(1)中环境规制(ER)与效率优先型和效率导向型企业绩效(ROA)无显著相关关系,故失去中介检验的前提,因此,H3a、H3b成立。当分样本为环保优先型企业时,模型(1)中系数α1的估计值显著为正,满足中介效应检验的前提。而模型(2)和模型(3)中,β1和γ2均不显著,故需要利用sobel检验来判断技术创新在环境规制与企业绩效之间的关系中是否存在中介作用。手工计算的结果显示,sobel统计量为0.251(如需要具体计算过程,可联系作者获取。下同),中介效应不显著,因此,技术创新在环境规制与环保优先型企业的企业绩效之间并未起到中介作用,H3c不成立。当分样本为环保导向型企业时,模型(1)中系数α1估计值显著为正,满足中介效应检验的前提。但模型(2)中β1不显著,故需要利用sobel检验来判断技术创新在环境规制与企业绩效之间的关系中是否存在中介作用。手工计算的结果显示,sobel统计量为-1.515,且中介效应显著,因此技术创新在环境规制与环保导向型企业的企业绩效之间起到了显著的中介作用,H3d成立。

(四) 进一步研究

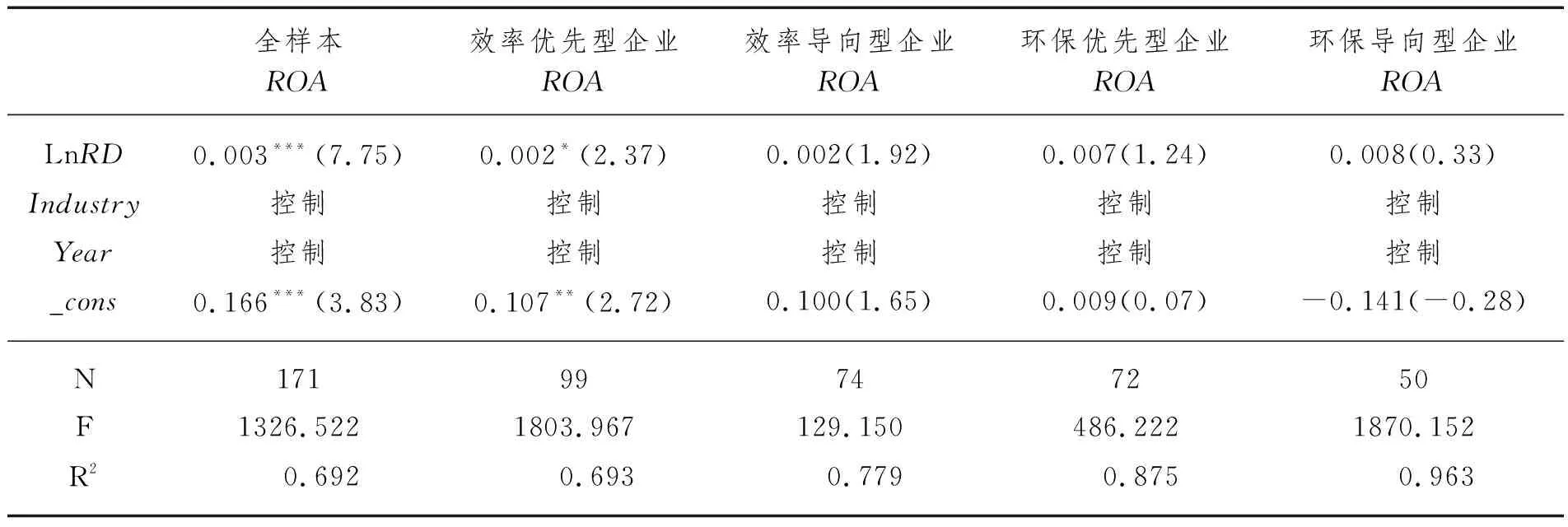

1. 重污染企业技术创新对企业绩效的影响。由表8可见,技术创新(LnRD)与全样本企业的绩效(ROA)之间的回归系数为0.003,且在1%的水平上显著,表明重污染企业从事研发创新活动是有利于提升企业绩效的。分样本中,效率优先型企业的技术创新与企业绩效之间的回归系数为0.002,且在10%水平上显著;而效率导向型企业、环保优先型企业和环保导向型企业的技术创新与企业绩效之间的相关关系并不显著。这表明在这四类企业中,技术创新对效率优先型企业的绩效促进作用是显著的,而对其余三类企业的绩效促进作用有限。

2. 与非重污染企业的对比。从企业所处行业及自身特性来看,重污染企业与非重污染企业在面临环境规制时受到的约束和关注程度是不同的,因而各自的反应也会有所不同。为此,下文对非重污染企业进行回归分析,以检验对于污染程度不同的企业,环境规制对企业创新及绩效的影响是否存在显著差异。表9显示,对非重污染企业而言,环境规制不管是与企业技术创新还是与企业绩效都无显著的相关关系。这表明,相较于非重污染企业,环境规制对重污染企业的影响更大。重污染企业在面对环境规制时往往更为敏感,从而刺激企业进行技术创新,而且社会公众对重污染企业的行为往往会产生更大的反响,因此重污染企业的技术创新行为以及形象的改变都能够更好地转化为企业的效益,从而提升企业绩效。

表8 技术创新与重污染企业绩效的回归结果

表9 对非重污染企业的模型回归结果

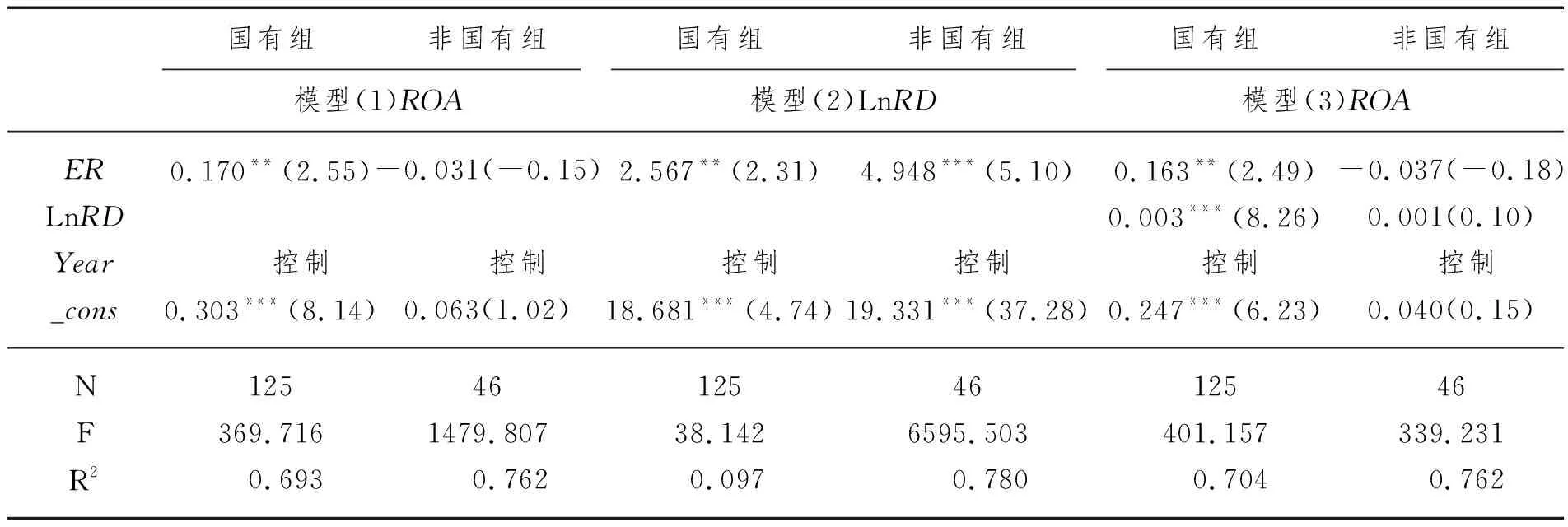

3. 按产权性质分组进行对比。基于我国的基本国情,由于国有企业产权归全民所有,国有企业行为自然要考虑到如何回馈社会、服务大众。因此,接下来检验对于不同产权性质的企业来说,环境规制、技术创新以及企业绩效三者之间的关系是否有显著差异。表10的回归结果显示,模型(1)中,环境规制对国有企业绩效的正向促进作用是显著的,而环境规制对非国有企业绩效的影响并不显著;模型(2)中,环境规制对国有企业和非国有企业的技术创新都有显著的正向促进作用;模型(3)的回归结果表明,技术创新在环境规制与国有企业绩效的关系中起到了显著的中介效应作用。综上可见,国有企业对政府的环境规制更为敏感,会采取更积极的手段来落实政府政策,以起到表率作用,并通过不断加大技术创新的投入来促进企业绩效的提升。这一方面是由于国有企业背靠国家和政府,需要承担更多的社会责任;另一方面则是因为国有企业一般来说都拥有较高的信誉,较少面临融资约束的困扰,这显然对于企业绩效的提升是利好的因素。

表10 按产权性质分组的模型回归结果

(五) 稳健性检验

为了进一步验证以上结论的可靠性,本文参考方军雄(2011)以及高良谋等(2015)的研究,采用净资产收益率(ROE)作为企业绩效的替代变量,对本文的模型再一次进行回归。结果显示,在全样本中,环境规制(ER)与企业绩效(ROE)之间呈显著的正相关关系;在验证技术创新的中介效应作用中,技术创新在环境规制对企业绩效(ROE)的影响中起到了部分中介作用;同时,对分样本的回归结果也与上文的结论基本一致,表明本文的结论是稳健的。

五 结论及引申

本文针对2012—2018年我国重污染企业,实证研究了环境规制对企业绩效的影响以及技术创新在其中所起的中介作用。研究发现,环境规制对企业绩效存在积极的正向影响,而且环境规制是通过促进技术创新进而影响企业绩效的,技术创新在两者关系中起到了部分中介作用。进一步研究表明,相比于效率优先型企业和效率导向型企业来说,环境规制对环保优先型企业和环保导向型企业绩效的促进作用更加显著,且技术创新在环境规制对环保导向型企业的企业绩效影响中起到了显著的中介作用。此外,相比于重污染企业,环境规制与非重污染企业绩效之间无显著的相关关系;相比于重污染国有企业,环境规制与重污染非国有企业绩效之间无显著的相关关系。上述结论对政府制定环境政策具有一定的指导意义,同时对企业也具有一定的启迪。就企业而言,当面对政府部门的环境约束时应加强技术创新。这既可以减轻环境规制对企业发展带来的压力,也可通过技术创新提升自己的核心竞争力,从而达到污染控制和企业绩效提高的“双赢”局面,如此也才能真正有利于企业的可持续发展。