弹塑性共同变形法和弹性支点法在锚索钢板桩支护结构设计中的比对研究*

2021-01-26欧孝夺谭智杰刘仁周

卢 毅,欧孝夺,谭智杰,刘仁周

(1 南宁学院土木与建筑工程学院, 南宁 530299; 2 广西大学土木建筑工程学院, 南宁 530004;3 广西大学工程防灾与结构安全教育部重点实验室, 南宁 530004;4 广西瑞宇建筑科技有限公司, 南宁 530031)

0 概述

钢板桩是一种经济环保的柔性支护,近年来在我国被广泛应用于水岸工程支护和基坑支护中。对于钢板桩基坑支护,国内一般采用弹性支点法分析其结构内力和变形[1-2],但是弹性支点法假设桩后主动区土压力始终为主动土压力,这与实际情况是不符合的。实际工程中,主动区土压力常介于主动土压力和被动土压力之间,尤其是在预应力内支撑或锚索加固的情况中。关于主动区非极限状态土压力的问题已有许多研究[3-8],研究认为主动区土压力变化与开挖工况、支护变形、支护类型均密切相关,并为预估桩后土压力提出了计算模式[6-7],计算模式主要有两类[8]:1)建立位移与土压力的关系函数进行求解;2)修正经典土压力计算理论中的土体强度参数。

弹塑性共同变形法是一种最早由捷克学者提出的支护桩结构分析方法,日本学者森重龙马进一步研究了弹塑性共同变形法[9],该法克服了弹性支点法假设桩后主动区土压力的局限,在欧美和日本应用较普及。我国也有部分学者研究了弹塑性共同变形法,例如文献[10-11]提出了改进的非线性弹塑性共同变形法。文献[12-13]则对比研究了弹性支点法和弹塑性共同变形法在基坑支护结构计算时的区别。

钢板桩刚度小,桩周土土质差,其结构变形受土压力和预应力的影响较大。弹性支点法假设的桩后主动区土压力与实际桩后主动区土压力偏差会比传统混凝土桩更大,这限制了结构计算的准确性。而弹塑性共同变形法对桩后主动区土压力分析更符合实际,计算结果会更准确。

本文分别采用弹性支点法和弹塑性共同变形法,结合现场监测数据,分析和比较不同支护参数下的锚索钢板桩支护结构的内力变形。针对钢板桩的特点探讨弹性支点法与弹塑性共同变形法计算结果的区别,并提出了基于弹性支点法的修正计算方法,为实际钢板桩支护结构设计提供参考和新的计算途径。

1 两种结构分析方法的计算模型

1.1 弹性支点法

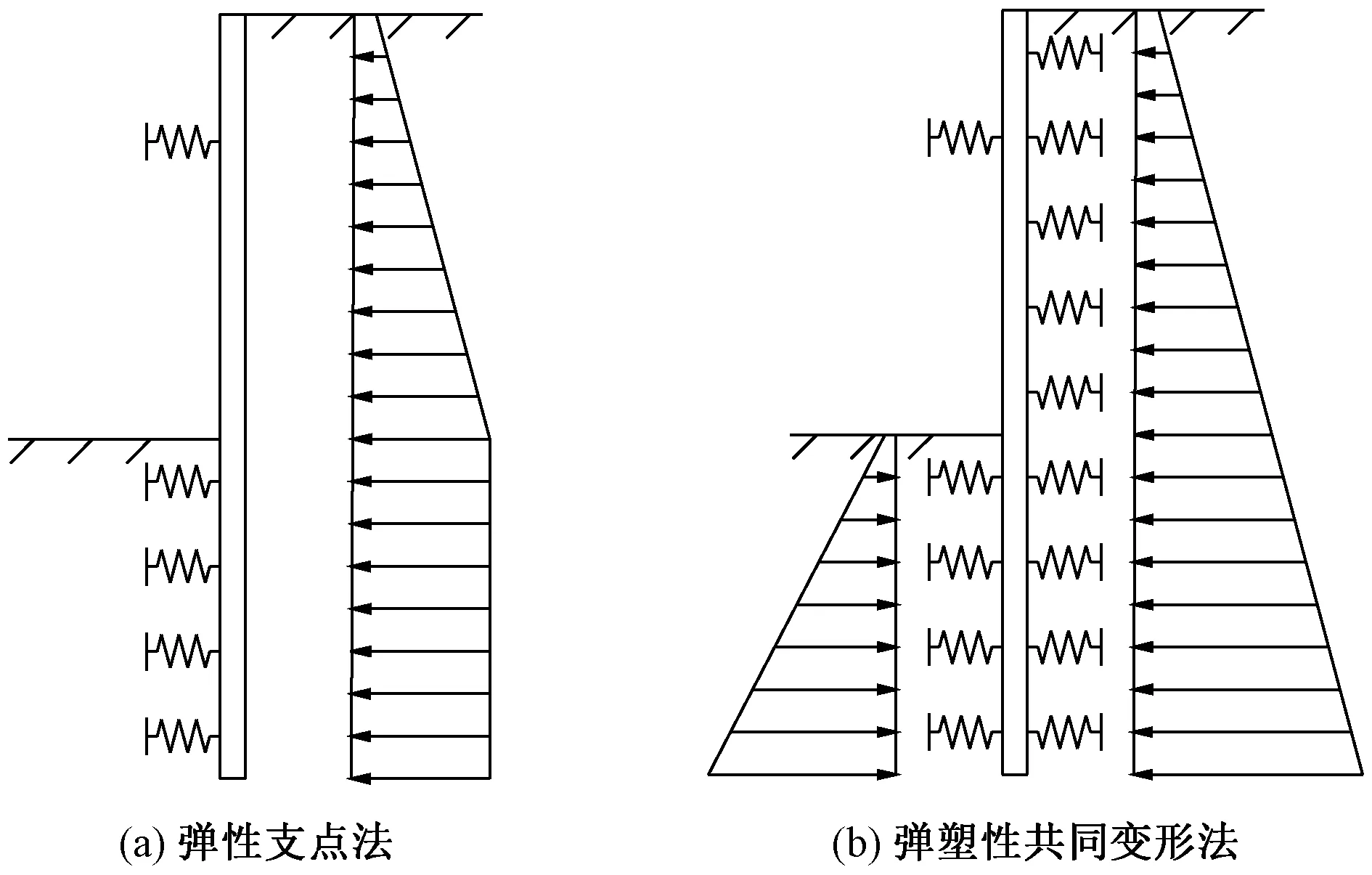

我国基坑规范如《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—2012)[2]规定支护桩结构采用弹性支点法进行分析。该方法假设支护结构外侧为主动土压力,内侧被动区土反力用温克勒弹簧模拟,被动区土弹簧产生的土反力由式(1)和式(2)计算。弹性支点法计算模型如图1(a)所示[9]。

图1 弹性支点法与弹塑性共同变形法计算模型

ps=ksu+ps0

(1)

ks=mz

(2)

式中:ps为作用在支护结构上的土压力;u为计算点结构水平位移值;ks为土弹簧水平反力系数;ps0为初始分布土压力;m为土的水平反力系数的比例系数;z为计算点深度。

1.2 弹塑性共同变形法

实际上,桩后土压力与支护桩水平位移密切相关,故弹性支点法假设桩后土压力为主动土压力是不恰当的。弹塑性共同变形法为了克服这个问题,在弹性支点法的基础上又增加了三个假定:1)计算模型如图1(b),不仅支护内侧的被动区土反力采用温克勒弹簧模拟,支护外侧的主动区土反力也用温克勒弹簧模拟;2)计算假定初始未变形支护结构前后土压力为静止土压力;3)弹塑性共同变形法计算模型的土弹簧水平反力系数可采用m值法确定,所不同的是支护结构前后土压力必须介于主动土压力和被动土压力之间,即作用在支护结构上的土压力由式(3)给出。

ps=ps0±mzu

(3a)

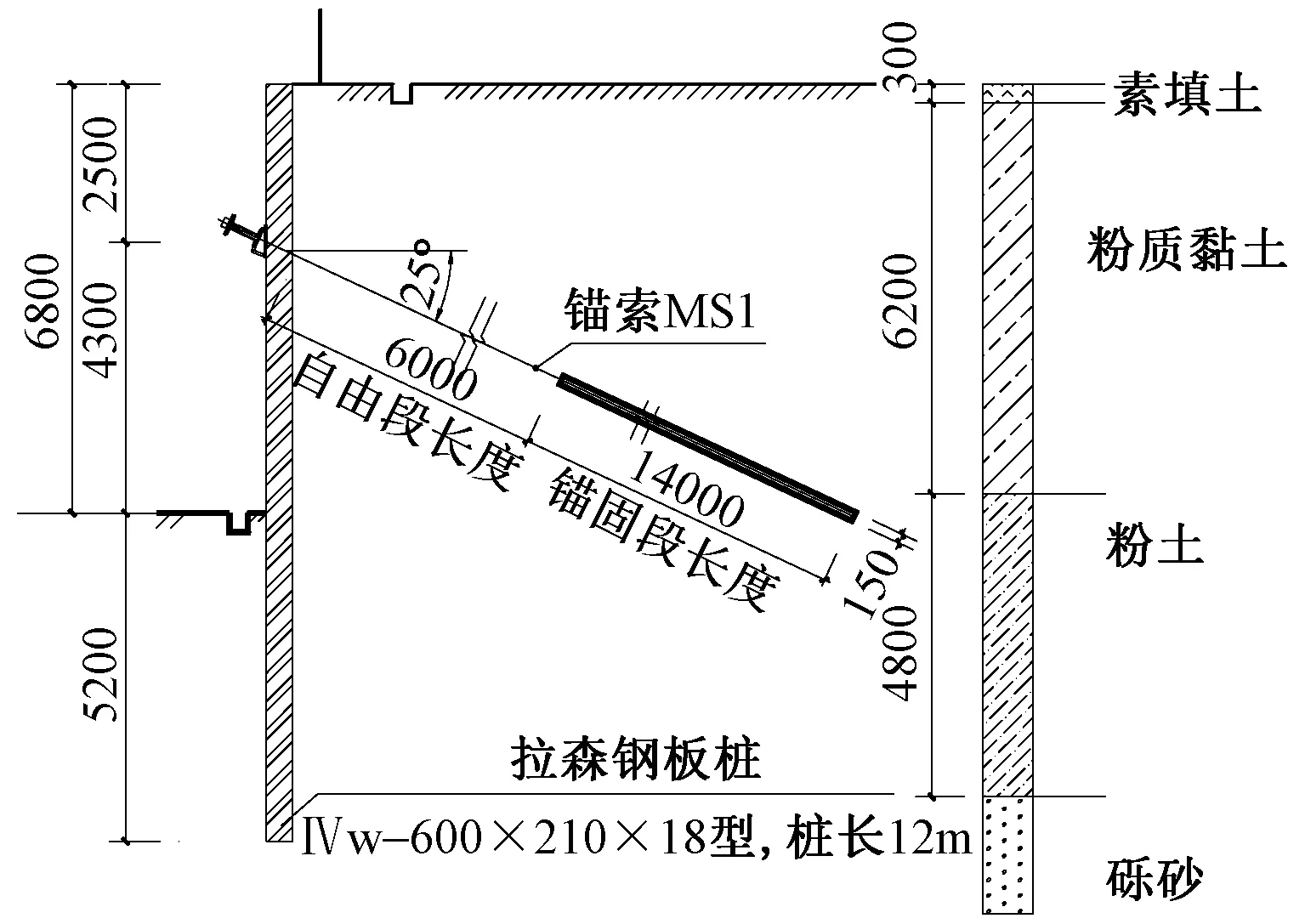

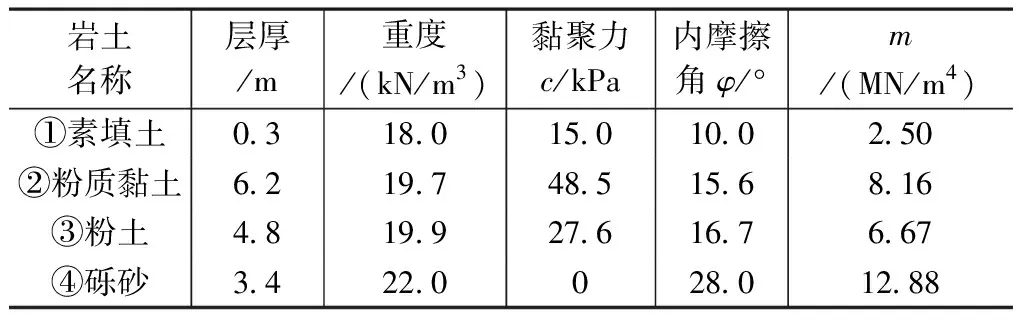

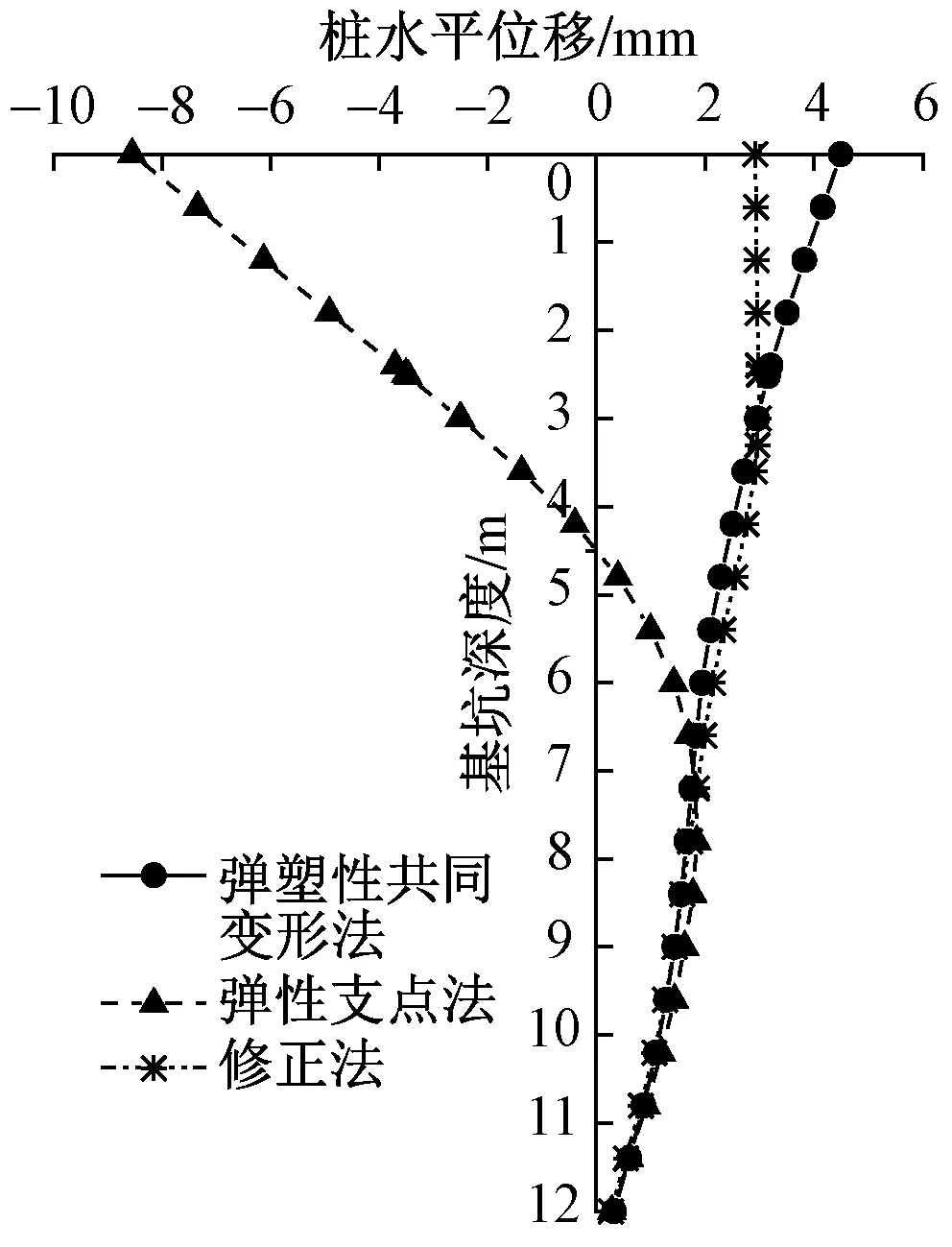

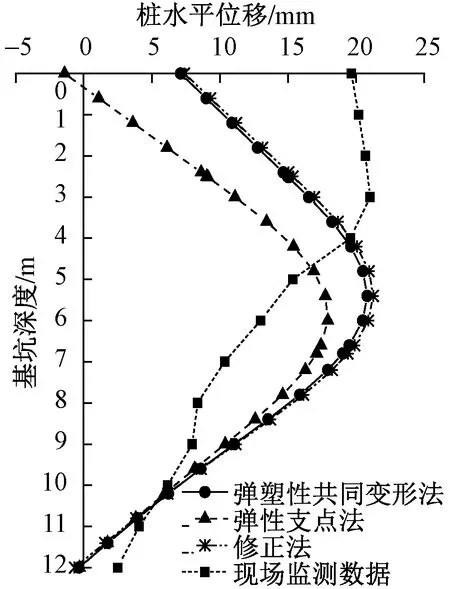

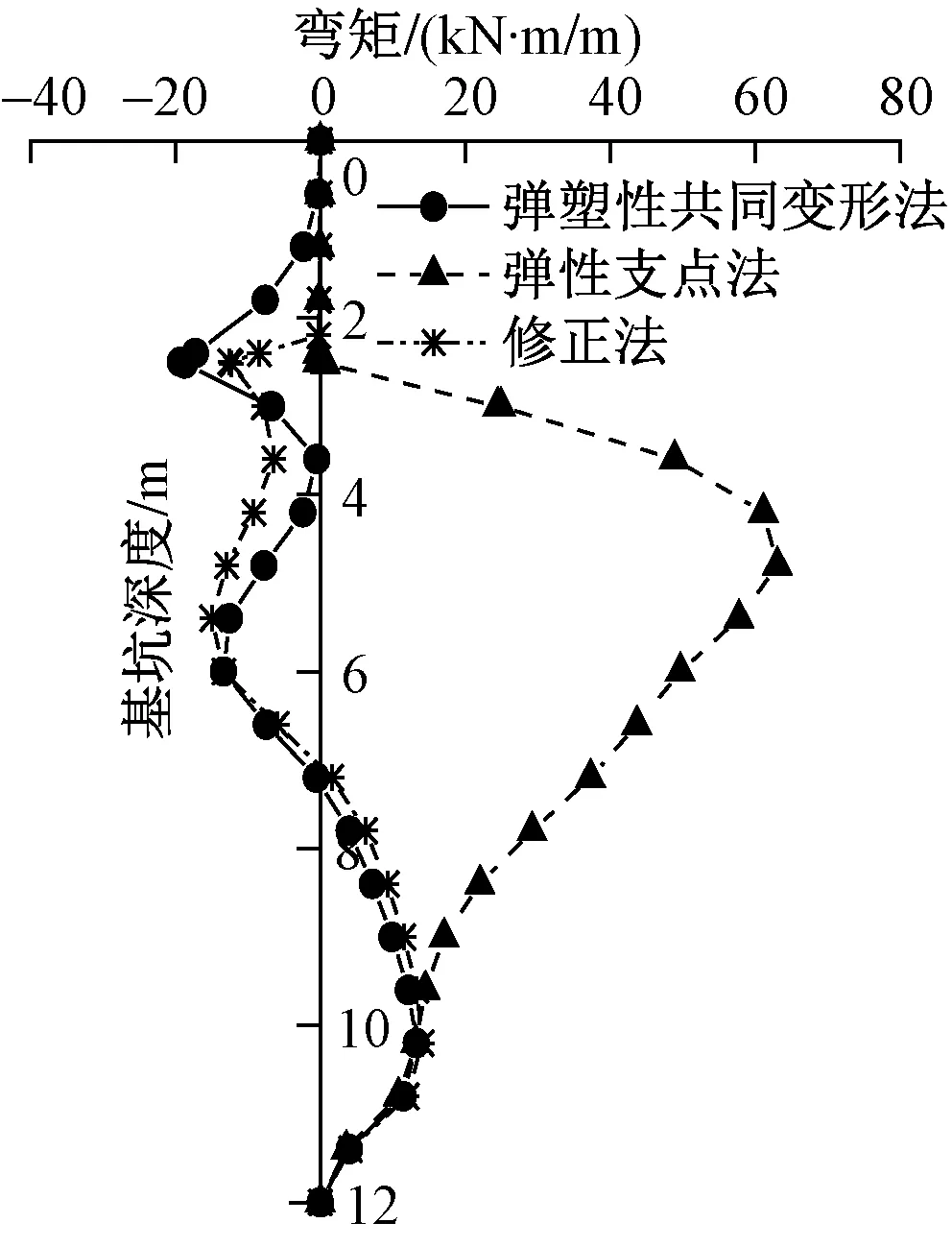

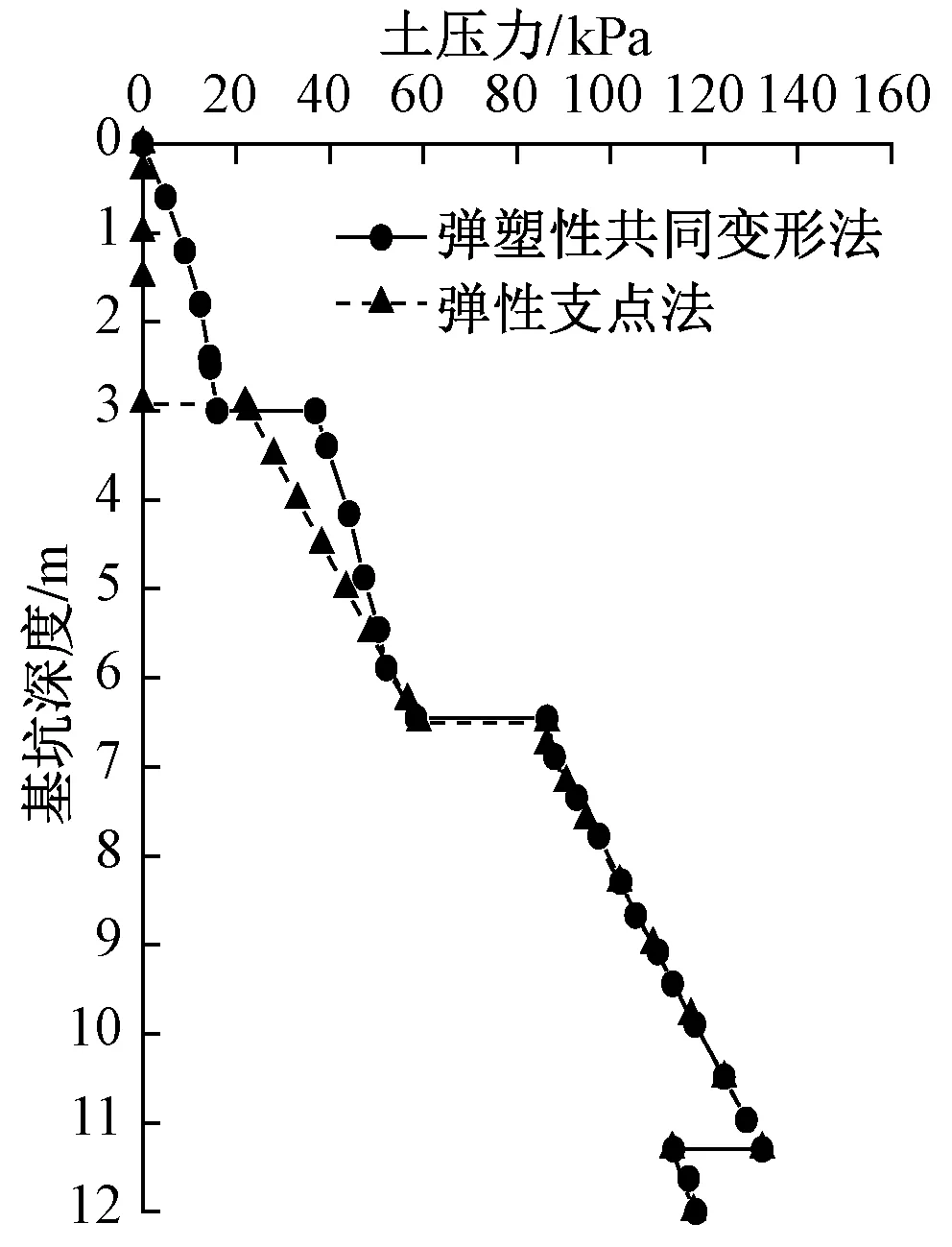

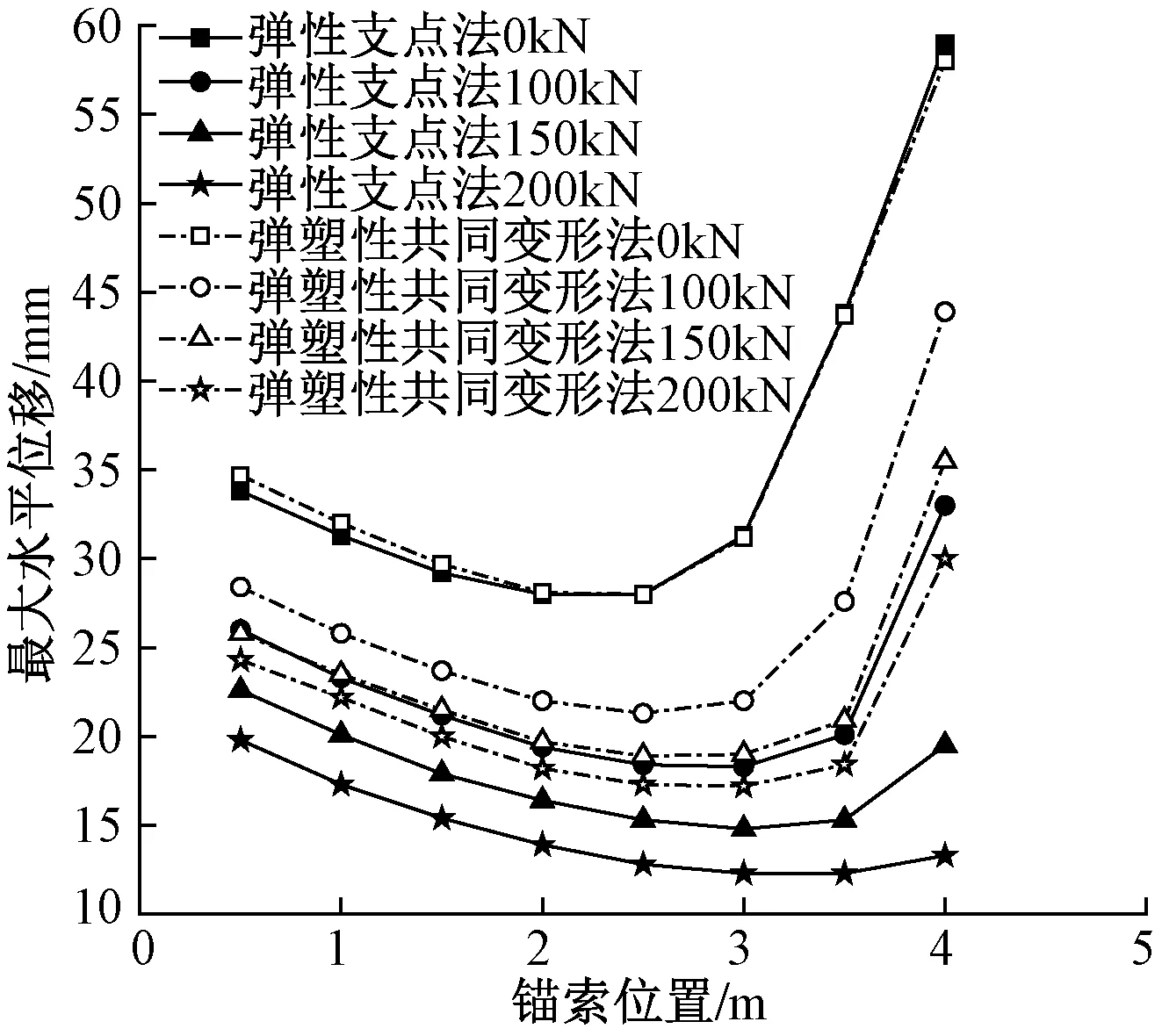

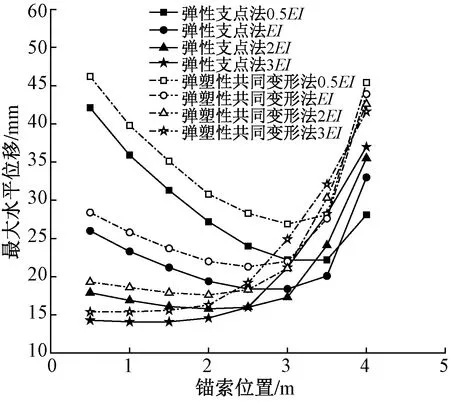

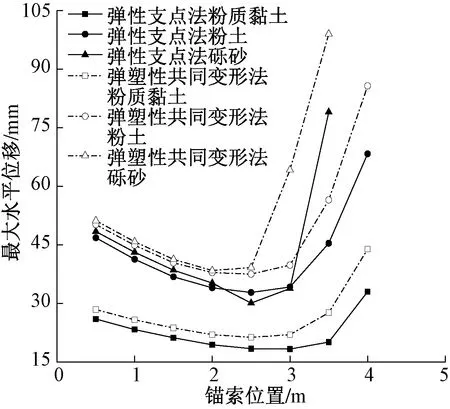

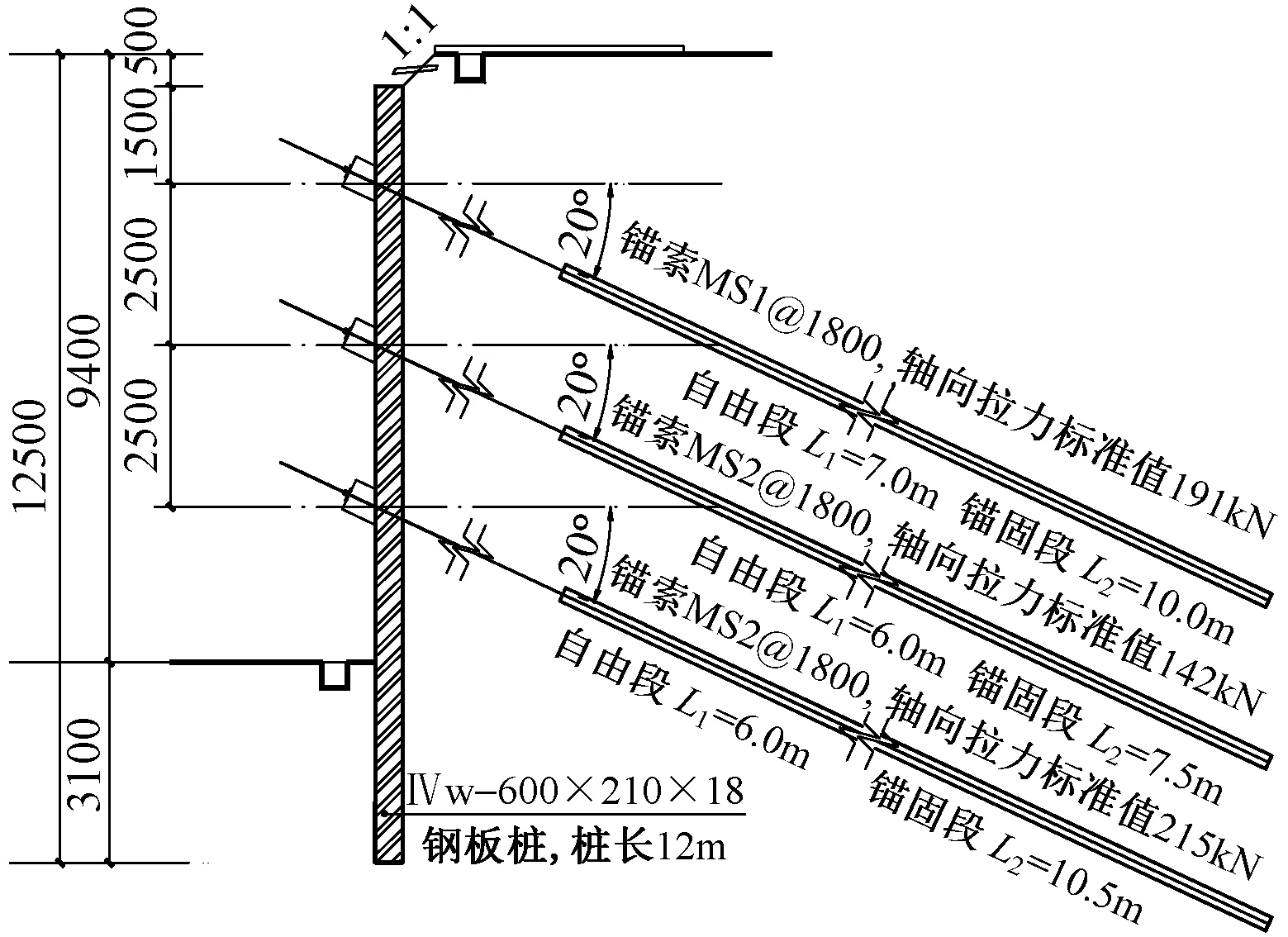

ps>pp时,ps=pp;ps (3b) 式中:ps0值取静止土压力的数值;pp为被动土压力;pa为主动土压力。 当桩后土弹簧压缩时,式(3a)的“±”号取“+”号,ps趋向被动土压力pp;当桩后土弹簧拉伸时,式(3a)的“±”号取“-”号,ps趋向主动土压力pa。弹塑性共同变形法中,因为支护结构上每一个计算点的土压力都必须同时满足式(3a),(3b),所以需要对于不满足式(3a),(3b)的计算点的土压力进行调整,持续迭代计算直到每一点的土压力都满足要求。具体计算步骤可参考文献[12]。 广西南宁市某危旧房改住房改造项目基坑开挖深度为6.80~7.10m。基坑安全等级为二级,采用拉森钢板桩加预应力锚索的支护形式。拟分析T4测点,该测点处基坑支护剖面见图2,T4测点土体参数及水平反力系数的比例系数m见表1。T4测点处基坑深6.80m,地下水埋深为7.18m,支护桩采用12m长的Ⅳw型拉森钢板桩,嵌固长度为5.2m,桩顶以下2.5m设置一排水平间距为1.8m的预应力锚索,锚索由2φ15.2钢绞线组成,锚索总长为20m,锚固段长度为14m,拉力设计值为150kN。由于周边存在建筑,计算时坑顶施加了105kN/m的荷载。 图2 T4测点基坑支护剖面图 T4测点土体参数 表1 对T4测点的基坑支护剖面分别采用弹性支点法和弹塑性共同变形法进行结构分析。根据工程实际情况,按如下三个工况分析:工况1,完成钢板桩施工,开挖至锚位以下0.5m(地面以下3.0m);工况2,设置锚索,并施加预应力;工况3,开挖至地面以下6.8m。 两种方法分析得到工况2和工况3的钢板桩水平位移分别如图3、图4所示,工况2的钢板桩每米弯矩和桩后土压力分别如图5、图6所示。工况3的钢板桩弯矩和桩后土压力由于两种方法计算结果相似故不列出。工况3的现场监测数据显示钢板桩桩顶水平位移为19.66mm,由图4可以看出,弹性支点法低估了桩顶水平位移,仅为-1.42mm。而弹塑性共同变形法计算出的桩顶水平位移为7.11mm,同时最大水平位移为20.82mm,与监测最大水平位移21.03mm相近,弹塑料性共同变形法相对弹性支点法更接近实际情况。 图3 工况2各方法计算的钢板桩水平位移分布 图4 工况3各方法计算的钢板桩水平位移分布 图5 工况2各方法计算的钢板桩弯矩分布 图6 工况2各方法计算的钢板桩桩后土压力分布 分析桩后土压力分布图6可知,弹性支点法相对弹塑性共同变形法最大的不同是:在工况2中,弹塑性共同变形法的土压力分布相对弹性支点法的土压力存在一个“土压力增大区段”。这是由于预应力锚索影响了基坑外土体的位移,进而使桩后锚索作用点附近的土压力增大,趋向于静止土压力。弹性支点法忽略了这个变化,使得钢板桩桩顶在预应力作用下向基坑内偏移太多,最后造成计算误差。 钢板桩支护相对传统混凝土桩支护具有刚度低、变形大等特点,这些特点可能影响弹性支点法和弹塑性共同变形法两者计算结果的差异。因此本文以2.1节案例为基准模型,在基准模型基础上分别修改锚索预应力和钢板桩抗弯刚度设计等参数,再分别采用弹塑性共同变形法和弹性支点法计算不同锚索位置下钢板桩的水平位移,以进行比对分析。 图7为不同预应力下两种方法计算的钢板桩最大水平位移与锚索位置关系曲线,其中锚索位置指的是锚索在钢板桩桩顶以下深度,余同。锚索预应力分别取为0,100,150,200kN。可以看出,当锚索预应力为0时,两种方法计算的最大水平位移基本相同,随着预应力增加,弹性支点法计算的水平位移逐渐低于弹塑性共同变形法计算的水平位移。另外,相同参数下,弹性支点法计算的最大水平位移最小值对应的锚索位置相对弹塑性共同变形法的锚索位置更低。 图7 不同预应力下钢板桩最大水平位移与锚索位置关系曲线 图8为不同桩抗弯刚度下两种方法计算的钢板桩最大水平位移和锚索位置关系曲线。桩的抗弯刚度分别取为0.5EI,EI,2EI,3EI,基准模型的桩抗弯刚度为EI(Ⅳw钢板桩),而0.5EI的抗弯刚度大小接近于小截面钢板桩,2EI的抗弯刚度大小则接近于混凝土排桩。计算结果显示,当桩抗弯刚度为3EI时,弹性支点法与弹塑性共同变形法两种方法计算的关系曲线相近,随着桩抗弯刚度减小,弹性支点法和弹塑性共同变形法计算的最大水平位移差别越来越大。 图8 不同桩抗弯刚度下的钢板桩最大水平位移与锚索位置关系曲线 图9为不同桩后土下两种方法计算的钢板桩最大水平位移和锚索位置关系曲线。基准模型中②粉质黏土层是桩后土的最主要土层,故分析中将该土层分别整层替换为表1中的③粉土或④砾砂进行分析。分析结果显示,当锚索位置偏下时,桩位移较大,三种桩后土的两种方法计算结果均差距明显,其中桩后土是砾砂时,两种方法计算的关系曲线相差最大,原因是砾砂的m值相对较大,使得弹塑性共同变形法的桩后土弹簧产生的土反力更高。 图9 不同桩后土下的钢板桩最大水平位移和锚索位置关系 综上分析,桩抗弯刚度越小,锚索预应力越大,钢板桩水平位移越大,两种方法计算结果的差别越大。因此,对于钢板桩结构采用弹性支点法计算会大幅低估钢板桩水平位移,而且根据钢板桩最大水平位移计算得到的最优锚索位置也会偏下。 弹塑性共同变形法相对弹性支点法对锚索钢板桩的计算更准确,不过弹塑性共同变形法步骤较繁杂,同时我国基坑支护计算软件也主要采用弹性支点法进行结构计算。因此,本文提出一种基于弹性支点法的修正计算方法(简称修正法),使得修正法的计算结果能接近弹塑性共同变形法。 根据2.2节分析,弹塑性共同变形法相比弹性支点法在部分工况中桩后存在一个“土压力增大区段”,土压力增大是因为桩在预应力作用下向基坑外移动使该区段土弹簧受压。因此修正法的思路就是:在弹性支点法基础上,在桩后设置一个“等效弹簧”,以代替弹塑性共同变形法中“土压力增大区段”的桩后土弹簧。 具体假设为:1)将弹塑性共同变形法模型简化,计算“等效弹簧”时只考虑“土压力增大区段”的土弹簧,并且把向基坑外移动的桩段视为转动刚体,忽略其挠曲(图10(a));2)修正法在弹性支点法的基础上设置“等效弹簧”(图10(b)),“等效弹簧”的受力与位移等于简化模型(图10(a))中土弹簧的合力与“等效弹簧”处的位移;3)把弹性支点法计算中相对前一工况的位移增量为负数的桩区段设为“土压力增大区段”。 图10 简化的弹塑性共同变形法模型及修正法计算模型 根据该假设的受力和位移关系建立如下方程: (4) (5) (6) 式中:Z0为“土压力增大区段”的厚度;m可取“土压力增大区段”内主要土层的m值,建议取较大值;δ1,z1分别为该区段顶点的位移和深度;δi,zi分别为该区段i点的位移和距区段顶点的深度;δn,zn,kn分别为“等效弹簧”的位移、“等效弹簧”距区段顶点的深度和水平反力系数。 联立式子(4)~(6)可求出: (7) (8) 修正法计算步骤为:1)使用弹性支点法计算钢板桩各工况。2)将未修正的第一个工况与前一个工况的钢板桩水平位移作对比,若存在水平位移的增量为负数的区段(增量绝对值很小的区段根据刚体假设应忽略),则表示该区段桩向基坑外移动,将该区段设为“土压力增大区段”,根据该区段设置“等效弹簧”;若不存在水平位移的增量为负数的区段则直接继续下一步计算。3)“等效弹簧”的位置和弹簧水平反力系数分别由式(7),(8)求出,设置“等效弹簧”计算该工况。4)在下一工况中不设置“等效弹簧”,按弹性支点法计算,返回到步骤2),重复计算直到最后一个工况。 需要注意的是,当支护变形复杂时,可设置多个“等效弹簧”,但“等效弹簧”所代表的“土压力增大区段”不应该重叠,且“等效弹簧”增大的土压力不应超过被动土压力的限值。 采用修正法对本文2.1节基坑测点T4基坑剖面进行计算分析。首先使用弹性支点法计算该剖面各工况;然后通过比较钢板桩水平位移分布可知,工况2相对工况1,z=0~6.6m区段水平位移增量为负数,将该区段设为“土压力增大区段”;接下来取z1=0,Z0=6.6m,根据式(7),(8)设置“等效弹簧”,重新计算工况2;再按弹性支点法计算工况3,比较钢板桩水平位移数据,工况3相对工况2水平位移增量没有负数,因此无需再设置“等效弹簧”修正。 修正法计算出的钢板桩水平位移和工况2钢板桩弯矩见图3~5。可知修正法计算结果非常接近于弹塑性共同变形法,体现了修正法是有效的,相比弹性支点法更接近实际情况。 广西来宾市某基坑深度为9.4~10.3m,周长为242m,大部分区段采用锚索钢板桩的支护形式,钢板桩均选用12m长Ⅳw型钢板桩。选取基坑典型段CD段计算,CD段钢板桩桩顶放坡高0.5m,布置有三排预应力锚索,其剖面图见图11,CD段土体参数见表2。 CD段土体参数 表2 图11 CD段基坑支护剖面图 对基坑CD段剖面分别采用弹性支点法、弹塑性共同变形法、修正法三种方法进行计算分析,并且与现场监测数据进行比较。 图12为CD段钢板桩水平位移分布,由图可知,对比水平位移的现场监测结果,弹性支点法的计算结果误差极大。修正法和弹塑性共同变形法的计算结果则接近,相比弹性支点法其计算结果更符合实际情况。修正法和弹塑性共同变形法计算得到的钢板桩最大水平位移分别为26.89mm和28.01mm,现场监测的钢板桩最大水平位移为34.6mm,因此相对弹性支点法,修正法和弹塑性共同变形法更适用于锚索钢板桩结构设计。 图12 CD段钢板桩水平位移分布 在其他基坑剖面设计时发现,修正法和弹塑性共同变形法也存在局限:在支护变形过大的情况下,由于常规m值法已不适用[14],修正法和弹塑性共同变形法的计算结果也会失准。另外,土的水平反力系数的比例系数m值取值不仅与土体类型有关,也和土体开挖过程等诸多因素有关[15],因此取桩前后同一土体m值相同有待商榷,其取值有待进一步研究。 (1)通过对两个钢板桩基坑工程支护结构进行计算分析,并将计算结果比对现场监测结果,弹性支点法会低估桩水平位移,对于钢板桩支护结构计算更适宜采用弹塑性共同变形法。 (2)锚索钢板桩支护结构存在钢板桩抗弯刚度小、预应力较大、变形大的特点。这是弹性支点法严重低估桩钢板水平位移的原因;弹性支点法误差也会影响锚索设计位置的确定,使其设计位置偏低。 (3)参考弹塑性共同变形法提出了一种基于弹性支点法的修正计算方法,修正后弹性支点法的计算结果能接近弹塑性共同变形法计算结果和实际情况,为钢板桩支护结构设计提供了一种新途径。2 两种结构分析方法的比对分析

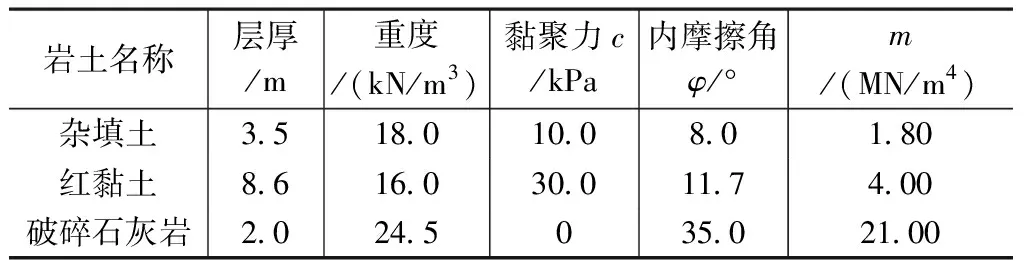

2.1 工程概况

2.2 比较分析结果

2.3 钢板桩设计参数对计算结果偏差的影响

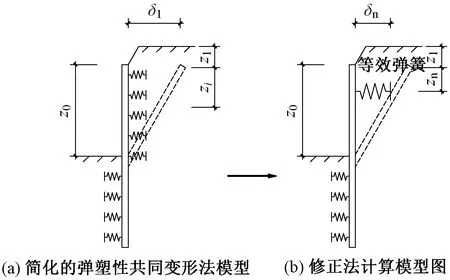

3 弹性支点法的修正计算方法

3.1 修正法步骤

3.2 修正法分析

4 计算实例

4.1 工程概况

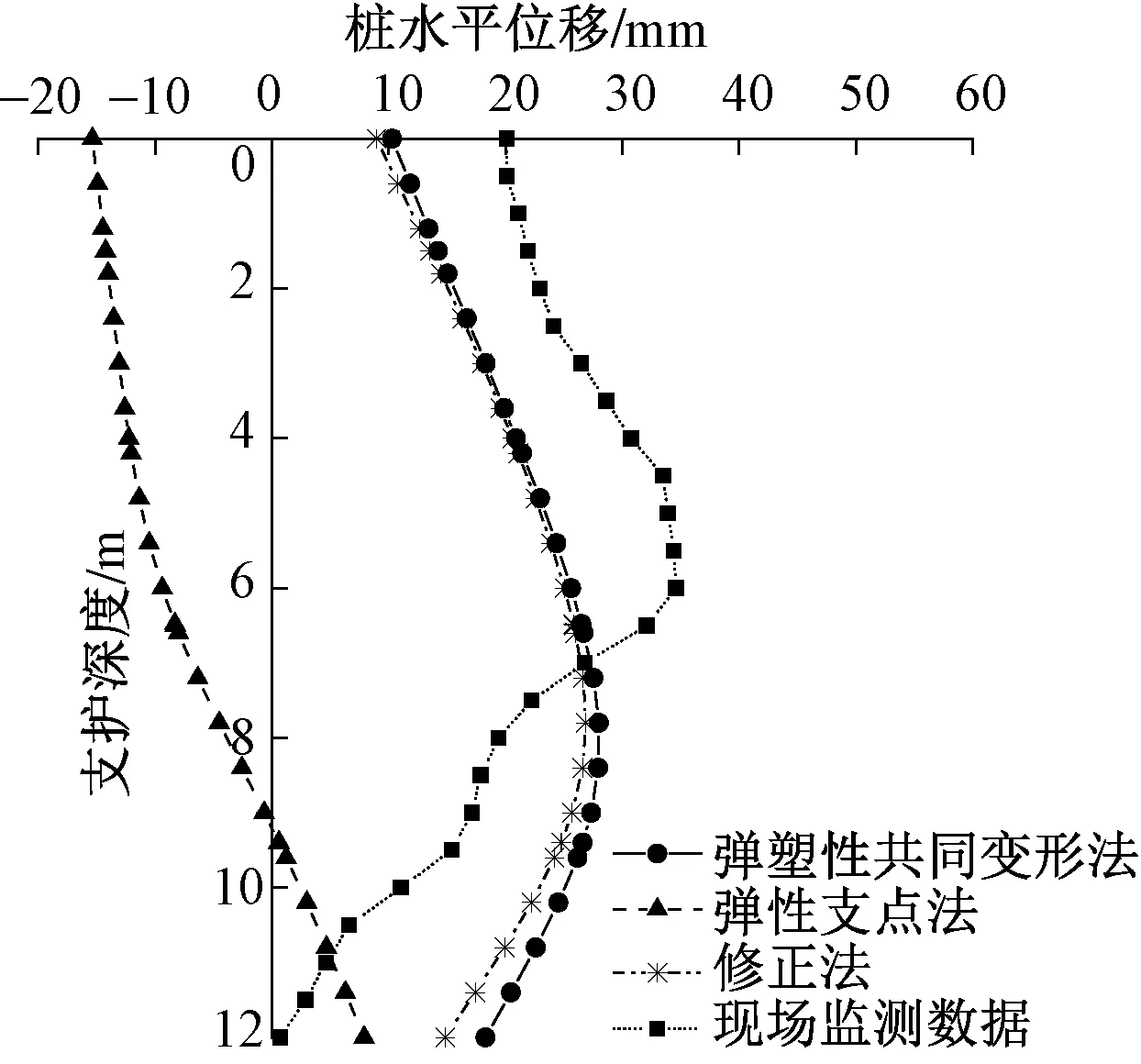

4.2 分析结果

5 结论