多站融合型数据中心交直流供电模式对比分析

2021-01-26杜先波陈国琳唐一铭夏元轶

杜先波,陈国琳,唐一铭,夏元轶,范 磊

(1. 江苏方天电力技术有限公司,南京 210000;2. 国网江苏省电力有限公司,南京 211106)

0 引言

随着物联网、大数据、人工智能等新兴计算通信技术在电力系统中的大量应用,电网的数据处理业务大量增长,推动了电力数据中心的建设需求。为促进信息物理资源的集约和共享,在配网建设或改造时可将数据中心和变电站、储能站及其他场站协同规划,实现多站融合模式下能量流、信息流、业务流的“三流合一”[1—2]。

在供电系统建设方案中,多站融合面临着交流供电和直流供电2 种选择。交流供电是传统电力系统对象及数据中心所用供电模式,拥有成熟的产业链及配套技术服务,但始终存在着转换环节冗杂、控制参数繁多、运行效率较低等缺点。随着直流变换技术成熟、电力电子设备的大量应用及光伏、储能等直流设备的增加,交流向直流转变正成为供电系统升级演化的重要趋势。供电系统的电压类型决定着多站融合的基本建设方案,对系统实现安全经济可靠灵活运行起着至关重要的影响,需要对两者在经济型、可控性及复杂性等方面进行详细对比研究,为多站融合供电系统设计提供科学参考。

目前,关于多站融合交直流供电类型主要可从以下3 个方面进行对比分析:一是数据中心供电类型分析[3—5],这类研究通过数据中心的可靠性和经济性分析确定最优供电类型,然而该类研究多局限在单个数据中心,分析过程将数据中心和新能源、储能站割裂,不符合多站融合的建设及运行模式,缺少考虑网络侧和其他系统对数据中心的影响;二为直流配电网供电类型研究[6—13],该类研究多针对电压等级、网络结构等进行研究,但主要停留于拓扑层面且未强调多站融合模式对数据中心的影响,对数据中心内部设备及运行缺少深入分析;三则来源于多站融合相关研究[1—2,14],该类研究对多站融合的内部子站成分进行了分解和分析,但该类研究仍处于定性阶段,尚缺少全方位、综合性的评估体系。

本文基于经济性、可靠性和可控性3个维度,提出了多站融合型数据中心供电模式的综合评估方法,并结合所提出的典型供电架构对2 种供电模式进行了对比分析。首先,对交直流供电模式下的多站融合模型数据中心的典型系统架构进行了研究,明确其关键组成成分、连接方式和电压等级;然后,对基于经济性、可靠性和可控性3 个维度的多站融合型数据中心供电模式评估方法进行了介绍,其中经济性评估考虑了建设成本和运行维护成本对系统成本进行了建模,可靠性评估基于对2 种供电模式下的供电路径进行了建模,可控性则基于对交直流供电模式的系统特性和技术现况给出了定性建模方法;随后,基于所调研的数据和评估方法对2种供电模式进行了对比分析,给出了2 种供电模式各自的优劣势;最后,给出了多站融合型数据中心的供电模式选择参考建议。

1 多站融合模式下数据中心交直流供电模式的系统架构

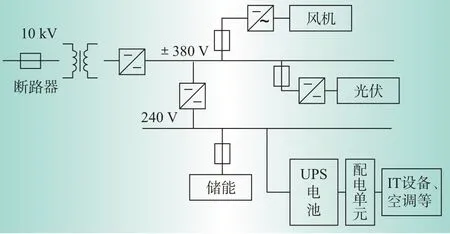

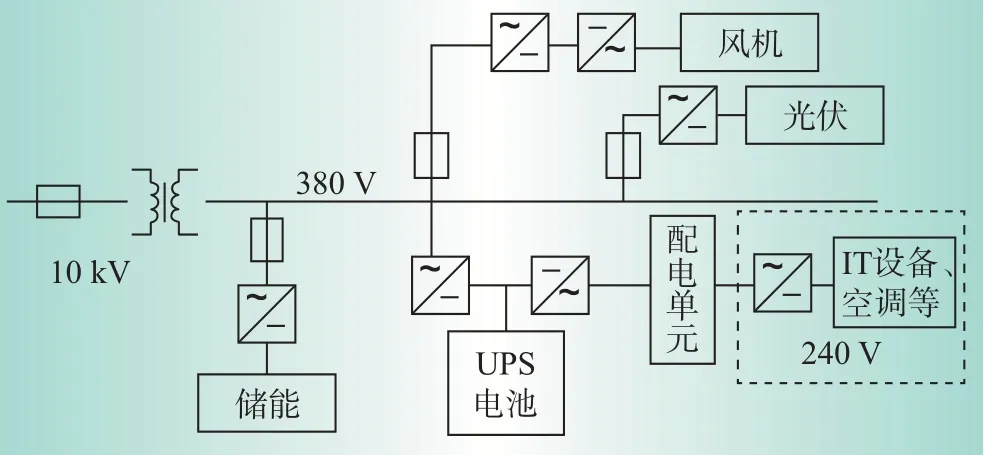

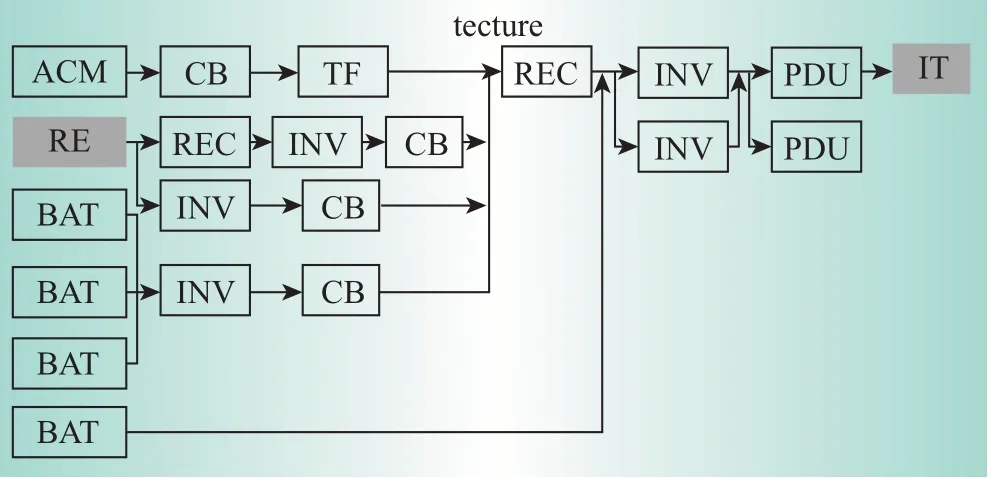

多站融合的子站类型暂没有统一标准,但考虑到数据处理和节能减排的需求,多站融合将数据中心、储能站和新能源厂站作为基础组成部分。因此,本节考虑基于变电站、数据中心、风电、光伏、和储能等子站的多站融合建设形式,给出了交直流2种供电模式下多站融合数据中心的典型系统架构如图1和图2所示。

选取交流10 kV 作为2 种供电模式下的外网电压,为减少配网内电力变换环节,考虑到配网常见发、配、用电设备如轨道交通、新能源、充电桩、数据通信设备和智能设备等的电压等级如表1所示,图1直流母线电压设置为750 V 和240 V,将图2 中的交流母线电压设置为380 V(三相)。

图1 多站融合型数据中心直流供电架构Fig.1 DC power supply architecture of data center in multi⁃station integration

图2 多站融合型数据中心交流供电架构Fig.2 AC power supply architecture of data center in multi⁃station integration

表1 配网发用电设备电压等级[9]Table 1 Voltage level of equipment in distribution network V

2 多站融合模式下数据中心交直流供电模式的综合评估方法

2.1 经济性维度对比方法

本节从经济性的角度对交直流供电模式的评估方法进行研究。供电系统的整体成本为C,由建设成本和运行维护成本组成,即

式中:C1为建设成本;C2为运行维护成本。

建设成本为各设备造价之和,即

式中:Kcon,i为各设备造价;n为设备总数。

运行维护成本由系统能耗水平决定,系统能耗又主要来自于变换损耗和线路损耗。其中变换损耗指电力电子变换装置和变压器的电能变换效率,在系统级的分析中通常使用固定值η表示,即

式中:Pin为输入功率;Pout为输出功率。

对于线路损耗,由于其与电压模式和线路长度有关,通常使用模型进行计算。

(1)直流线路传输损耗计算:由于没有电感、无功的存在,不产生涡流损耗和集肤效应,直流线路传输效率高于交流线路。直流线路的损耗与输出功率的比edc由下式给出[4],即

式中:J为电流密度,A/mm2;l为线路长度,km;Udc为直流线电压,kV。

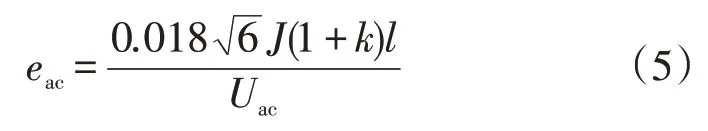

(2)交流线路传输损耗计算:交流线路的损耗与输出功率的比eac为[4]

式中:Uac为交流线电压;额外损耗系数k=1。

假设电价Kpri和后期维护价格Kmai在单位功率内为常数,则综合上述模型,系统的功耗C计算式(1)可具化为

式中:m为变换器总数;PΩ,i为流过第i个变换器的功率;v为不同功率值的线路总数;PZ,i为流过第i条线路的有功功率;T为系统的运行时间。

2.2 可靠性维度对比方法

系统的可靠性通常假设各设备的运行-故障情况相互独立,然后基于元件或设备的可用率,通过串并联网络分析得到系统整体可用率。

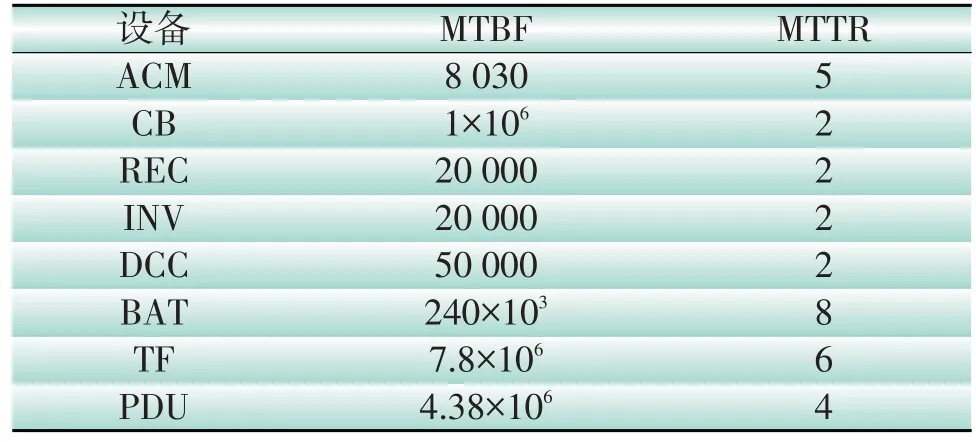

在忽略环境、人为失误等外界影响下,设备的运行时间(mean time between failures,MTBF)和故障时间(mean time to repair,MTTR)近似满足指数分布。由马尔科夫模型可知,元件的可用率Availability可由下式进行计算

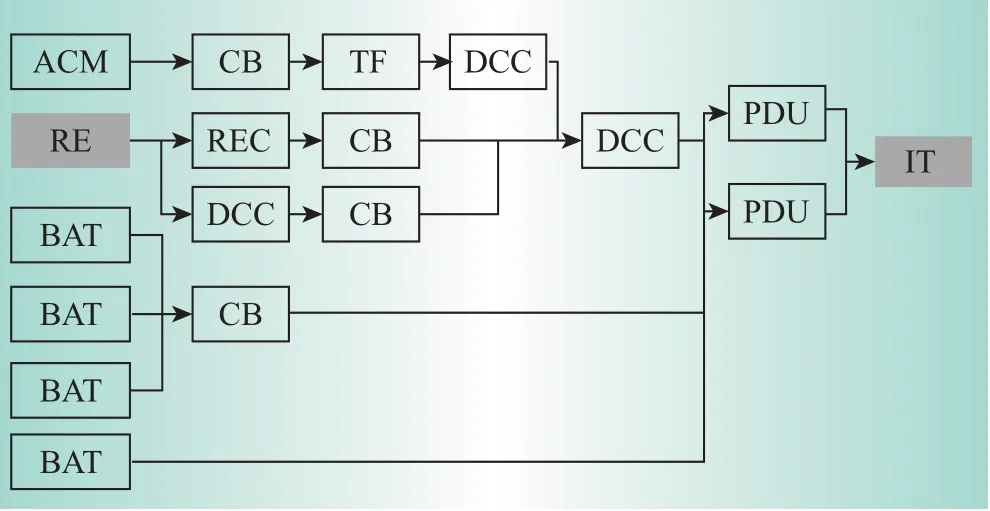

考虑到AC 架构和DC 架构供电模式的变化不会对新能源、系统负荷的自身特性产生影响,因此在对比计算中可忽略新能源的波动性和负荷的波动性。DC架构和AC架构的可靠性框图分别如图3和图4 所示,各符号意义在表2 进行了说明。其中UPS电池统一为200 kW的铅蓄电池,数据中心电力入口的配电单元(power distribution unit,PDU)、逆变器等按照2N冗余备用设置。

图3 多站融合型数据中心直流供电架构可靠性框图Fig.3 Reliability diagram of DC power supply architecture in multi⁃station integration data center

图4 多站融合型数据中心交流供电架构可靠性框图Fig.4 Reliability diagram of AC power supply architecture in multi⁃station integration data center

表2 可靠性框图中设备与英文缩写对应表Table 2 Abbreviations of the equipment in reliability diagram

2.3 可控性维度对比方法

虽然直流供电模式拥有许多潜在效益,但多站融合需要额外考虑与其他设备联调调控,以保证整体系统的经济性和安全稳定性。因此,数据中心在多站融合模式下,需作为配网的一个组成部分参与到系统调控之中,必须考虑到系统运行事件如新能源跌落、电价波动、乃至短路断线故障等情况时对其运行的影响。由于直流和交流供电模式的控制目标及控制任务有所不同,且目前所处的发展阶段不同,难以直接对两者进行对比。因此本节提供了一种去除技术细节的定性对比方法,从系统控制特性、系统控制结构升级潜力和电路保护技术成熟度3个维度分别对系统的可控性进行打分,分数越低表示系统可控性越低。

首先定义可控性Z计算公式如(8)所示

式中:Za为系统的控制特性;Zb为系统控制结构升级潜力;Zc为电路保护技术成熟度。

控制特性Za的量化方法如下。将系统的控制特性分为问题和措施2部分:当控制只需要考虑电压幅值时,控制特性较好;当解决措施需要额外的设备搭配,如储能消纳新能源,则控制特性较差。对目标问题涉及的每一个参考量,直流记为1分;对于措施,只需要设备本地调控策略支持(如对设备出力的下垂控制、电力电子调相等)的直流记为1分,需要额外设备配置(如滤波器、无功源、控制器等)直流记为1分,需要系统级协调运行策略(如削峰填谷等调度措施)的直流记为1分。考虑到交流研究比较成熟,以上分数在交流中可取直流的{λ|λ∈(0,1)}倍,则1λ可表示直流供电模式相较于交流的成熟度。所有问题和控制措施相乘的和作为该系统的控制特性,即

式中:σpro,i为该问题的复杂程度;σans,i为该问题解决方法的复杂程度。

控制结构升级潜力Zb通过对比给出评分。若一方的相关优化控制架构研究无法应用于另一方,则认为该系统拥有更好的控制结构升级潜力。同时由于控制结构升级潜力往往与当下工程实践关系不大,因此只给分值权重为1。

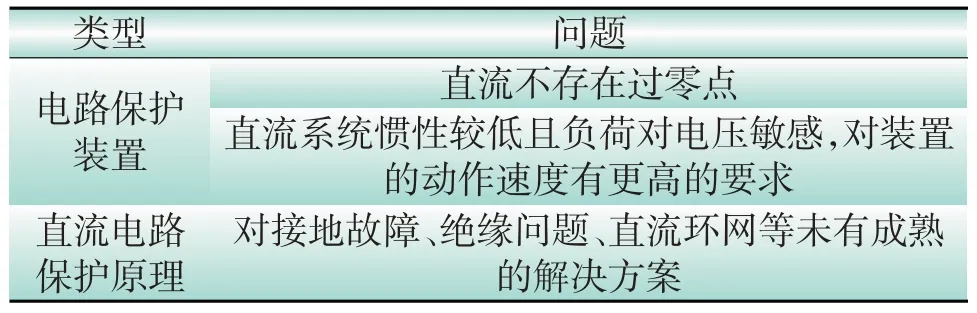

电路保护技术Zc来说,可分为测量装置、保护理论2部分,2个方面分值各设为1。

3 多站融合模式下数据中心交直流供电模式的对比分析

本节将按照第2 节的方法对第1 节的交直流典型供电架构进行对比分析。

3.1 经济性对比分析

中压侧的一般投资价格[4],建设成本和设备的关系在表3中给出。

变换损耗:在中低压配网范围内,现有技术水平下交直流变换设备的效率没有明显差别,普遍可达到95%以上[4],现有交流变压器的效率普遍为90%~98%。因此,本节可假设所有变换装置,包括电力电子装置及变压器等在内的效率为95%。

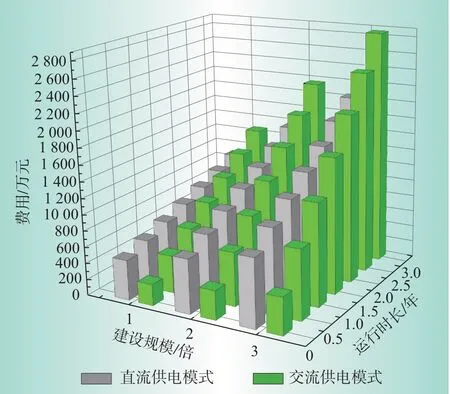

本文数据中心的功率设定为200 kW,储能最高功率设为700 kW,储存的最大电量为700 kW×2 h,风机为400 kW,光伏为200 kW,配电线路总长为2 km,且视为输送的功率主要来自于风机和光伏;电价Kpri为 0.7 元/kWh,维护价格Kmai为 0.02 元/kWh;此外设J=2 A/mm2,负荷功率因数cosφ=0.9。本文同时考虑了2种供电模式成本对系统总容量的敏感程度,结果如下图5所示。

表3 各设备的建设投资成本Table 3 Investment price of the equipment

图5 交直流供电模式的经济性对比结果Fig.5 Economic comparison of AC and DC power supply modes

从图5 中可以看出,采用直流供电模式时系统初始建设成本较高,但随着时间推移,在大约1.5~2年时,交流总成本将超过直流;此外,建设规模对建设初期投资规模影响,相较于运行成本较小。由于数据中心的设计运行时间大多为10年以上,因此直流供电模式的经济效益明显高于交流。

3.2 可靠性对比分析

单体设备或元件的可靠性参数如表4所示。基于图3和图4,可计算出2种供电模式的可用性分别为:

表4 单体设备或元件的可靠性参数[5]Table 4 Reliability parameters of singular equipment h

按照可靠性的一般表述方式,直流供电架构的可靠性为8个9,而交流供电架构的可靠性为7个9,因此直流供电模式的可靠性优于交流供电模式的可靠性。为使结果更具普遍性,考虑到直流断路器的商业化较低,假设直流CB 可靠性水平降低10%,则直流供电模式的可靠性变为:

直流供电模式仍保持了8 个9 的可靠性。可见相较于交流供电模式,直流供电模式在系统架构上保证了更高的可靠性水平。

3.3 可控性对比分析

(1)系统控制特性

配网系统中主要的问题为电能质量问题,通过对已有文献中交直流配电系统相关问题及解决方案的调研[6—11],总结出交直流系统控制特性评分相关项如表5所示。

表5 交直流供电模式控制特性表Table 5 Control characteristics of DC and AC power supply modes

在表5中,若问题为无功问题或谐波问题,通常可通过增设滤波器、电容器等额外设备解决。而如果为有功问题,则需要通过储能、负荷(数据中心)及新能源的协调控制,并增设额外控制装置,以保证电力供需平衡。因此,直流系统控制特性分数Za,dc=8,而交流系统控制特性分数Za,ac=33λ2。

(2)控制结构升级潜力

从原理角度出发,传统交流系统的控制结构都可以在直流系统中应用,而直流系统得益于其只与电压一个参考量相关,具备控制重心和控制资源下移的潜力,更好地实现分区、分层控制[15—17]。因此,应当认为直流系统的控制结构潜力优于交流系统,即交流系统控制结构潜力分数Zb,ac=1 ,直流系统控制结构潜力分数Zb,dc=0。

(3)电路保护技术

由于交流配电系统经过长时间的研究和实践已基本发展成熟,可视为不存在装置和保护理论上的明显问题。直流系统电路保护技术相关问题总结于表6之中。因此,应视为直流系统在装置和保护原理上仍存劣势,即交流系统电路保护技术分数Zc,ac=0 ,直流系统电路保护技术分数Zc,dc=2。

表6 直流电路保护技术主要问题总结Table 6 Summary of technical problems of DC circuit protection

综上,交直流供电模式的可控性如图6所示。

图6 交直流供电模式的可控性对比结果Fig.6 Controllability comparison of AC and DC power supply modes

由图6 可知,如果考虑直流供电模式的成熟度1λ高于2,直流供电模式将和交流供电模式取得类似的可控性。当直流供电模式和交流供电模式相接近时(λ≈1),直流供电模式的可控性将远超交流供电模式。

4 结论

本文基于经济性、可靠性和可控性3个维度,提出了一种多站融合型数据中心供电模式的综合评估,并结合具体场景对多站融合模式下的数据中心交直流供电模式进行了较为全面的对比。本文主要结论如下:

(1)在经济性上,直流供电模式初期投资较高,但在数据中心使用寿命期间可显著节省运维费用,总成本上优于交流供电模式。

(2)在可靠性上,直流供电模式在系统架构上存在更好的可靠性,且部分直流器件较低的可靠性水平不会影响结论的鲁棒性。

(3)在可控性上,直流供电模式拥有更好的优化前景,当直流供电模式相关技术的成熟度接近交流供电模式时,直流供电模式的可控性将明显优于交流供电模式。