朱见深:哪里来的一团和气

2021-01-25王永胜

王永胜

一

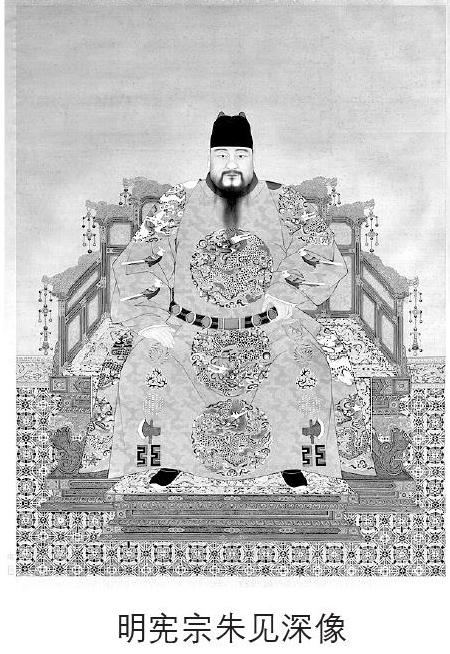

朱见深,年号成化,庙号宪宗,明朝第八位皇帝。在位期间四海升平,虽有几次民变却无损大局,基本无大事可叙。气候有点小灾小患,以我国幅员之大,似乎在所难免,只要小事未曾酿成大灾,也就无关宏旨。总之,在历史上,朱见深实在是一个平平淡淡、很容易被人忽略的皇帝。但是,看似平常的表象,细究起来底下又藏着许多非常有趣的东西。

朱見深曾两度为太子,最终还能君临天下,这在中国历史上应该是绝无仅有的。如此独特的经历,都是拜吊诡的命运所赐。

一四四九年八月,朱见深的父亲,英宗朱祁镇亲征瓦剌,兵溃土木堡被俘。皇太后孙氏命朱祁镇异母弟朱祁钰监国,立三岁的朱见深为太子。一个月之后,朱祁钰即皇帝位,就是代宗,遥尊朱祁镇为太上皇。

一四五○年,太上皇朱祁镇还京师,居南宫。所谓“居”,其实就是被代宗朱祁钰软禁。皇帝被俘虏之后,还能安全返回,这在中国历史上也是很少见的。

一四五二年,朱祁钰废六岁的皇太子朱见深为沂王,立皇子朱见济为皇太子。让人意想不到的是,第二年,皇太子朱见济死了。

一四五六年十二月,代宗朱祁钰病重。群臣议论复立朱见深为太子。

一四五七年正月,大臣石亨、徐有贞等认为“皇帝在宫,奚事他求”,复立太子不如拥英宗复位,且功劳无量,是谓“夺门之变”。政变也就是夜间几个时辰的事,一转眼,龙椅上换了人。英宗时隔七年,两度为皇帝,这在历史上又是绝无仅有的。三月,英宗复立十一岁的朱见深为太子。

朱见深十八岁时,英宗崩,这一次他才真正彻底地失去了父亲。英宗崩时,只有三十八岁。

朱见深就像顽童手中的玻璃弹珠,被放在火上烤,烤完放在冷水里“呲—”,“呲”完之后继续放在火上烤……如此几番折腾。

二

立太子,遵守嫡长子制,所谓“立长不立贤”。土木堡之变被俘时,英宗无嫡子,留下三个婴儿皇子,均是庶出。长子朱见深虚岁三岁,真正算起来仅一岁零十个月。在兵荒马乱之中,皇太后孙氏立朱见深为太子。

对朱见深来说,他在最需要父爱的童年,却“失去”了父亲。他身为太子,龙椅上却坐着叔父。在懵懵懂懂之中,他该如何理解这件如此诡异的事。

有人统计过,权力巨大、荣耀无比的中国皇帝同时也是中国历史上最不幸的一群人:平均寿命最短,健康状况最差;非正常死亡比例高;由于生命质量差,生存压力大,因此出现人格异常、心理变态甚至精神分裂的概率较常人高许多(张宏杰《坐天下》,人民文学出版社2018年)。如果统计一下太子的命运,也会是同样让人唏嘘。童年的朱见深无疑会慢慢地感受到从四周蔓延而来的,无形的焦灼与压力。

举一个相似的例子。清朝末年,慈禧是从奕譞身边夺走他四岁的儿子载湉,即光绪帝。张宏杰在《坐天下》一书中用悲悯的笔调形容光绪:在空旷的广场上,他面对一群陌生的人,一大群模样怪异的太监。这个孩子如同一块柔嫩的蚌肉,被粗暴地从亲情之蚌中剜了出来。天底下可能没有比紫禁城更不适合一个孩子成长的地方了。这辉煌的宫殿其实不是一座建筑,而是权威意志的体现。这个权力的象征物里,呈现着人类的浮华和奢靡,却唯独缺乏简单平凡的亲情。“我们无法想象进宫的当天晚上,躺在巨大空旷的殿宇之中的孩子,面对生活环境的巨大变化,心里是多么惊惶和迷惑。”

上面这段话同样适合朱见深。朱见深也是在相似的环境之下成长起来,在同样的紫禁城,在同样的年纪,也“失去”了自己的父亲,也用恐惧的眼神偷偷看着自己的亲戚。

三

精神分析学的观点认为,无助、脆弱的儿童会觉出世界存在潜在威胁的所有负面影响力,因为害怕这种潜在的危险,同时为了获得安全感,便会形成某种神经质的倾向来对抗着世界。我们可以把口吃划入神经质的研究范围,而我发现,这应该也是不少人在儿童时期变成口吃的重大诱因。

身在帝王家的儿童同样受到这种负面影响力,甚至可以说,他们受到比普通儿童更大的压力。盘点中国历史,口吃的帝王并不少见,如三国时期魏明帝曹睿,我们可以想象一下司马氏阴冷的眼神;北齐第二任皇帝高殷,被他父亲文宣帝高洋抽打成口吃;北齐后主高纬,他在军中口吃发作时,就本能地用大笑救场。

如果我们把范围稍稍扩大,发现口吃的王族也不少见:鲁恭王刘余,汉景帝之子,就是为扩建宫室,破孔子之宅,得古文经,开后世今古文经学之争的那位;明朝王族八大山人朱耷,他有一闲章曰“口如扁担”,是难言之意。这些人同样受“负面影响力”的影响而变成口吃。

在这种压力的作用之下,童年的朱见深和光绪都变成了口吃。溥仪的英文老师庄士敦认为:“除了口吃这一先天不足外,无论哪一方面,(光绪)都远远超过了当年的同治帝。”(庄士敦《紫禁城的黄昏》,故宫出版社2019年)实际上,我认为光绪的口吃可能不是先天的,而是被冷漠而威严的慈禧活活吓出来的。

需要指出的是,在相似环境之下成长起来的朱见深和光绪虽然都变成了口吃,却又有着各自不同的性格。读帝师翁同龢日记,我们会发现印象里清秀、文弱的光绪,却有着完全相反的另一面:暴躁、偏执、骄纵,性格非常矛盾。而朱见深的性格相对来说却很宽和。

何以故?也许是因为不同的个体面对同样的困境,有不同的应对方式、信息交互方式。好比悲伤的人不一定都流泪。但是,我们却可以通过分析悲伤的各种举动,触摸其受挫的情感、欲望与恐惧的深处,抵达其内心深处的幽暗小径,再从这条小路上推演,庶几可以八九不离十。

四

沈德符《万历野获编》“君相异禀”条目记载:

宪宗皇帝玉音微吃,而临朝宣旨,则琅琅如贯珠。近年新安许文穆公(许国)头岑岑摇,遇进讲取旨,则屹然不动,出即复然。乃知君相天赋,本非常人可比,常理可测。

朱见深在临朝宣旨时,犹如背课文,因为事先诵读熟了,所以能“琅琅如贯珠”,至于召见大臣、商议朝政,临时应对,那就麻烦了。所谓“君相天赋,本非常人可比,常理可测”,不知道是沈德符的曲笔,还是他真的如此认为。

一四六四年,也就是朱见深即位后的第一年,大臣在奏疏中提出应开经筵,要求皇帝风雨寒暑不废,日御文华殿,午前讲学,午后论治,且礼仪繁琐。对朱见深来说,真是一场折磨。一四六七年,大学士刘定之请经筵照例赐宴,“毋烦玉音”,但是最终“君臣之间无一词相接”。

与朱见深同时代,在朝廷为官的陆容在《菽园杂记》里记载了一件很有意思的事。每次上朝,诸司奏事,“事当准行者,上以是字答之”。也就是说,朱见深把不得不回答的词句尽量压缩到字数最少。成化十六七年間,“上病舌涩”(皇帝得了烂舌头),连说个“是”都很困难,鸿胪寺卿施纯马上揣摩到了朱见深的难处,就悄悄向近侍说:“是”这个字难说,可以改成“照例”两字。

也许,朱见深“是”字的发音未必是流畅的。大部分的口吃者都有几个特别难发的音,而“是”字本身所包含的用来表态与承诺的意义,往往会给口吃者带来心理压力,“是”就很容易成为口吃者特别难发音的一个字。可是,把一个特别难发音的字换成两字的词组,有时是会变得容易发音一些,施纯确实“深谙此道”。由此可见,“上病舌涩”只是朱见深口吃严重的托词,而陈容却当真了。如果朱见深真的烂了舌头,不能发“是”字,又安能发“照例”两字?

朱见深一改“照例”,觉得确实特别好用,“甚喜”,就问是谁出的主意,近侍就说出了施纯的名字,于是施纯得升礼部侍郎,掌寺事,不久又升为礼部尚书,加太子少保。施纯凭借两字之功,在二十年不到的时间里升到如此高位,朝野惊讶,当时就有人嘲讽他:“两字得尚书,何用万言书。”

五

在长久的焦虑与压力煎熬之下,朱见深除了口吃,还患有一种类似心理障碍的疾病:坐久了或见生人心里便发慌,很不自在。

据查继佐的《罪惟录》记载,皇后王氏去见朱见深时,被太监挡在了门外,理由是:“上不耐生人,勿数至。”对于太监给出的这个理由,皇后王氏“亦无愠色”。众所周知,朱见深是一个情种,与万贵妃情真意切,对其他女人包括皇后王氏在内都是冷冷淡淡的。皇后王氏也只是谨小慎微地在宫中生活着。

万贵妃比朱见深年长十七岁,深受朱见深宠幸,他的生母周太后都有点看不下去了。

据《罪惟录》记载,周太后气呼呼地质问朱见深:“彼有何美,而承恩多?”

朱见深说:“彼抚摩吾安之,不在貌也。”

朱见深的心理障碍,需要万贵妃陪伴,细心地按摩,才得缓解。

朱见深的暗疾,也“曲折”地见于正史。《明史·宦官一》记载,东厂太监尚铭与当红太监汪直有隙之后,怕后者报复,“乃廉得其所洩禁中秘语奏之”。尚铭把访查得来的汪直平时言谈之中泄露的“禁中秘语”都告诉了朱见深。所谓的禁中秘语,无非就是朱见深与后妃的床笫之事,也许还包括万贵妃的抚摩。尚铭之举很有效,因为汪直已经碰到了朱见深最隐秘的痛点,朱见深开始对汪直感到愤怒。汪直这颗当红的彗星开始急速下坠。

万氏小名贞儿,四岁时被选入宫中,成为宣宗孙皇后身边的宫女。土木堡之变之后,孙皇后立三岁的朱见深为太子,把朱见深放在身边抚养,而服侍朱见深饮食起居的,正是万贞儿。在每一个孤独绝望的黑夜,朱见深从成熟的万贞儿身上依次得到了—姐弟之爱、女性的温馨、母爱以及性爱,最后,这几种温暖又像咖啡、奶、糖一样融合在了一起。

史载万贵妃“机警,善迎帝意”,朱见深每次出游,她都“戎服前驱”。《万历野获编》说万贵妃“丰艳有肌,上每顾之,辄为色飞”。应该是民间传言传多起来了。《罪惟录》记载:“万贵妃貌雄声巨,类男子。”对朱见深来说,雄强的万贵妃给他带来了更多的安全感。

六

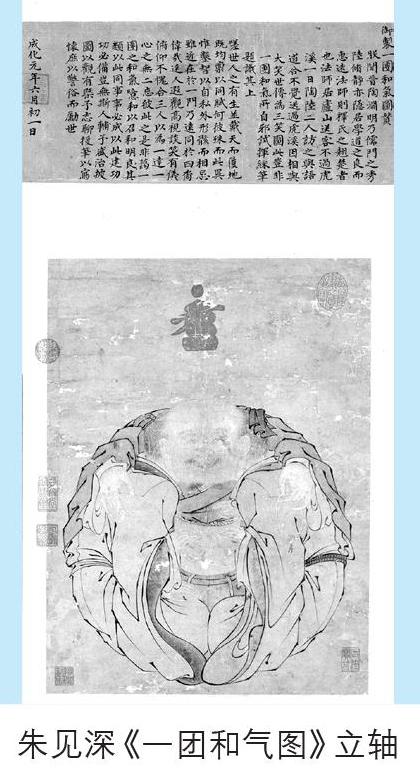

少有人知的是,口吃的朱见深还是一名书画高手,接近一流大师的水准。在明朝,已是公论。

自宋朝以来,大凡有书画艺术创作兴趣的帝王,水准基本不差,有几个客观的原因。一是天下精品大量汇集皇室,帝王有这么多书画神品过目滋养,眼光想差都难。其次,帝王边上常常聚集了一大批优秀的书画家,天天耳濡目染。

成化朝最有名、且与朱见深有交集的画家,是人称“小仙”的吴伟。吴伟画风潇洒随性,笔法可粗放也可精细。人物画出自梁楷、法常一脉,目光炯炯有神,用笔迟滞(高居翰在《江岸送别》中称这种风格为“凝滞”,不是最佳,中国传统书论中就有“迟滞”之说,与之一脉相承)。

吴伟与朱见深的交往,见于万历年间顾起元的《客座赘语》和明末姜绍书的《无声诗史》,文字大同小异,读来有魏晋趣味。

故事说的是:吴伟性憨直,有气岸,一言不合,辄投砚而去。朱见深召至阙下,在皇帝面前依旧放浪形骸。吴伟有时大醉被召,蓬头垢面,曳破皂履踉跄而行,中宫扶掖以见,朱见深看了大笑,命作《松风图》,吴伟直接用手指蘸墨作画,“风雨惨惨,生屏障间,左右动色”,朱见深惊叹:“真仙人笔也。”