收容教养在公法上的性质及实施的相关问题研究

2021-01-23鲁昕李泊毅

鲁昕,李泊毅

(1.中国社会科学院大学 马克思主义学院, 北京 100732;2.《人民司法》编辑部,北京 100062)

引言

在正式行文之前,先来看一则曾引起媒体高度关注的案例,在这里仅仅做一般性描述,而不做任何价值性研判。该案的受害人是黑龙江省通河县风山镇青山村的宋某(女)及其女儿明芳。2004年7月27日中午,宋某让女儿明芳到舅舅家去送些东西,当明芳路过玉米地时,时年不满13岁的案犯赵立宝将明芳拖入玉米地对其实施了强奸。明芳到达舅舅家时,舅舅察觉明芳情绪不对,即刻通知了宋某,在家人的追问下明芳哭诉了被赵立宝强奸一事。宋某选择了报警,警方在家中将赵立宝逮捕。在随后的调查过程中发现赵立宝年龄不满14岁,由于未到法定刑事责任年龄,只能将其释放,赵立宝因此对宋某怀恨在心。2005年9月26日晚(赵立宝年龄仍未达到14周岁——笔者注),赵立宝携带一把匕首趁天黑摸进了宋某家中,在明芳的面前残忍地捅死了宋某,并对宋某的尸体疯狂地捅了几刀。宋某的邻居得知情况后报警,警方立即对赵立宝实施了抓捕,赵立宝对自己的行为供认不讳。2006年3月7日,警方宣布对赵立宝判处1年零6个月的劳动改造。

面对未达刑事责任年龄之行为人所为违法层面的犯罪案件,社会防卫的呼声往往高涨。如果采取降低刑事责任年龄的方法来回应社会防卫的需要,是缺乏正当性基础的;但是,未达刑事责任年龄之人所实施的违法层面的犯罪行为(即不法行为),如果显示出其具有将来之高度危险性,若不能予以法律上的非难、谴责,将会对社会安全构成严重威胁,因此有必要处以收容教养,以满足社会安全保障的需要,并改善行为人,此即设置收容教养之必要性。前人的研究对收容教养的性质存在一定的分歧,包括将其定义为保安处分、保护处分、行政处分、司法行为等等;各论者普遍认为,刑法对收容教养的规定较为抽象,何谓“在必要的时候”有必要进一步明确;大多数研究结论都呼吁,为增强正当性,决定收容教养的程序应当予以司法化。笔者认为,单纯讨论收容教养的性质,有无实益值得商榷,对法律概念的探讨,只有对应不同的法律后果时,才有规范性的意义。而何谓“在必要的时候”,应当从收容教养的功能以及比例原则的要求予以考虑。最后,收容教养处分应予司法化的理由,并非涉及限制人身自由就应当司法化,而在于其干预人身自由的程度与是否具有紧迫性。本文旨在从基本权干预正当化依据的视角,实质解释刑法第十七条第四款、预防未成年人犯罪法第三十八条的规定,对上述问题予以详述。

既往研究指出,收容教养“最早出现于1952年两高三部联合发布的《对少年犯收押界限、捕押手续和清理等问题的联合通知》,该文件明确对于犯罪后尚不够刑事责任且无家庭管教的少年及刑满释放的、无家无业的三类少年,由民政部门或者社会救济机构收容教养……1960年两高和公安部出台了《关于对少年儿童一般犯罪不予逮捕判刑的联合通知》,明确对实施一般违法犯罪行为的未成年人适用收容教养的办法进行改造。此时的收容教养……常与劳动教养、收容遣送混用……1996年1月,考虑到与少年犯同时关押不利于被收容教养少年的改造和成长,收容教养执行机构又变为劳教所……”[1]虽然1979年刑法、1997年刑法、现行刑法均规定了收容教养,但“收容教养的具体实施细则一直散见于各部门规章、文件中未成体系”[1]。

可见,收容教养在适用对象上相当宽泛,与劳动教养发生了重合。且在执行上,也多次出现与劳动教养混同。劳动教养作为一项重大干预人身自由的措施,依据立法法的规定,应当设置立法保留,由于缺乏法律上的依据,已被废止。“随着劳教制度、收容教育制度的废除,收容教养制度也备受诟病,其合法性、规范性以及有效性都受到不同程度的质疑。”[1]但现行刑法、预防未成年人犯罪法明确保留了收容教养,这也就产生了重新厘定收容教养在法律体系中之位置的需要。具体产生的问题有:第一,设置收容教养是否具有必要性?第二,收容教养规定在刑法中是一种什么性质的措施?第三,收容教养应当针对哪些对象(适用条件)?第四,决定收容教养应当采取何种程序?亦即以何种程序决定收容教养才是正当的。现行刑法、预防未成年人犯罪法对收容教养的规定聊备一格,上述问题皆有待解释。

一、设置收容教养的必要性——社会安全保障

法律上是否有设置收容教养的必要性,与如何决定收容教养才具有正当性,是不同层面的问题。换言之,收容教养决定程序上的缺陷,并不否定收容教养本身有存在的必要。

对于是否应当保留收容教养,各论者基本上都持肯定态度。各论者所提出的支持理由中,具有一致性的部分是:“未成年人犯罪……由于未成年人未达刑事责任年龄而不予刑事处罚,而且往往由于制度的不完善而放任这些未成年人,给社会造成极大的安全隐患。也就是说,在刑罚和放任之间存在一个巨大的空白地带。”[2]“司法机关在‘一罚了之’与‘一放了之’两个极端间左右为难,实践中适用收容教养的只占极小部分,触法未成年人的矫治和犯罪预防问题愈发突出。”[1]

综而言之,各论者基本都认为,当未达到刑事责任年龄的人实施了不法行为,由于缺乏刑法上的非难可能性,不能对其予以刑法上的非难、谴责,更不能对其处以刑罚。但是,未达到刑事责任年龄而实施了不法行为的人,如果具有高度的人身危险性,完全放任而不对其采取任何措施,又可能变相地鼓励了当事人继续实施不法行为,威胁社会安全,因此有必要对其进行隔离以矫治改善行为人。笔者亦赞同这一观点。此即设置收容教养的必要性。故现行刑法第十七条第四款、预防未成年人犯罪法第三十八条明确规定了收容教养制度。

虽然设置收容教养有其必要性,但并不意味着可以任意适用。由于收容教养是公法上重大干预基本权的措施,因此应当受到一系列原则的约束。

二、收容教养的性质——重大的基本权干预措施

各论者对收容教养的性质存在较大分歧。有观点认为,收容教养系保安处分措施,其理由是“从世界的范围来看,对不负刑事责任的未成年人的处遇措施,大都归为保安处分制度的一种……虽然我国立法体系上尚没有承认保安处分制度,但是在具体的、详细的制度层面,包括收容教养制度在内的不负刑事责任的精神病人强制医疗制度、毒品成瘾人员的强制戒除制度等,都事实上构成了我国的保安处分制度的内容”[3]。也有观点认为,收容教养为保护处分,这种见解主要从应然的角度认为“保安处分说相对较合理,但更准确地说应将收容教养制度认为是一种保护处分措施。因为,仅仅强调保安处分的犯罪预防和社会防卫还不够,重点应置于对未成年人的教育保护”[2]。“保护处分理论通过非刑罚措施追求对未成年人的保护以及对特殊犯罪预防的价值导向,也正是我国收容教养制度重新构建过程中所需要秉承的价值导向。”[4]“收容教养作为一种以触刑未成年人为对象的处遇措施,其主要的功能是替代、避免刑罚,给予实施犯罪行为但不予刑事处罚的未成年人应有的矫治、教育,帮助其早日改过迁善、复归社会,是一种具有强制属性的保护处分措施。”[1]还有观点认为,“收容教养属于司法行为,而不是行政行为,不能由公安机关启动程序并自行决定,收容教养程序属于司法程序,而不是行政程序,必须经过司法机关裁决才能实施收容教养”[5]。

在笔者看来,收容教养是一项重大的基本权干预措施,单纯、抽象地讨论收容教养的性质,是否有法律上的裨益存在疑问。法律是一门规范之学,对某个法律概念的讨论如果不对应法律上的后果,并无多大意义[6]。

从保安处分的发展历史予以考察,其“就是为了回避有罪宣告而确立的”[7](P389)。正如有学者所指出的,保安处分是刑罚之外,现行刑法所承认的法律效果,“刑罚与保安处分并称为双轨制裁体系”[8](P681)。就收容教养以不法行为为前提,针对特定行为人之社会危险性所设,具改善行为人之目的,并有代替、补充刑罚之功能的特点而言[7](P387),将其归为保安处分应无疑义。如认为收容教养更侧重于或应更侧重于对行为人的保护与改善,将其界定为保护处分也无不可。法律规定也有相应体现,如预防未成年人犯罪法第三十九条规定:“未成年人在被收容教养期间,执行机关应当保证其继续接受文化知识、法律知识或者职业技术教育;对没有完成义务教育的未成年人,执行机关应当保证其继续接受义务教育。”至于处以收容教养是行政行为还是司法行为,各论者并没有予以充分阐释。这种模糊性突出地反映在学者对保安处分性质的讨论上。如有学者指出“保安处分原则上是一种行政处分,属于行政机关的权限,不应由法院宣告”[9](P429)。同时又认为“保安处分原则上是一种行政处分,有的处分可以由行政机关决定,有的处分只能由法院宣告”[10](P639)。而问题就在于,例外情形是基于何种因素而设置的?“有的只能由法院宣告”,其理由为何?这种“原则上”“有的可以”“有的只能”是一种对比较法上经验的描述?还是一种价值取向的申明?

上述争论可谓众说纷纭,但问题的关键仍在于,这种对收容教养性质的讨论,究竟有何法律上的意义?首先,设置收容教养的必要性不取决于将其定义为保安处分亦或保护处分;其次,如认为收容教养应当更加注重对被收容教养人的保护,或者认为收容教养本质上应当以保护、改善被收容教养人为目的,此可能具有立法论上的意义,或对改善执行方式有其价值,但这种价值的实现,或者说这种共识的取得,不依赖于将收容教养定义为保护处分还是保安处分,并且“保安处分的基本性格是隔离、改善,剥夺、限制自由是从属于隔离、改善的”[7](P389),二者未见得相互排斥;最后,收容教养决定程序应当司法化的理由,显然不是因为其被定义成司法行为。收容教养决定程序应当司法化,即对决定收容教养应当设置法官保留的理由在于,收容教养是一项重大的基本权干预措施且不具急迫性,后文将详述。

笔者认为,收容教养具有隔离、限制人身自由的效果,“期限一般为1至3年,必要时可以延长1年”[5]。一项措施,是否属于公法上的基本权干预,有3项递进的判断要素:第一,“系争是否属于国家与个人间的公法关系”[11](P299)?具体到收容教养,此点不言自明;第二,“系争公法行为是否涉及人民受宪法保障之基本权”[11](P299)?就收容教养而言,其涉及宪法第三十七条所保护的人身自由;第三,“系争公法行为是否构成基本权之干预”?显然收容教养可谓干预最重大的宪法权利——人身自由[11](P299)。可见,收容教养无疑是公法上对基本权的干预措施。

因此,收容教养与公法上的其他基本权干预措施一样,都应当受到法律保留原则与比例原则的约束。法律保留被称为基本权干预正当化依据的一般形式要件。所谓“一般”,意即任何对基本权的干预措施都应当有法律明确的授权,立法法第八条也体现该意涵。而之所以称为“形式要件”,在于法律保留通常只是单纯地授权或设置抽象的发动门槛要求,仅凭此往往难以防止干预措施被扩大适用。所以,基本权干预还受一般实质要件——比例原则的约束。所谓“一般”仍指基本权干预皆受其约束,而“实质”则意味着,并非有法律授权就可以“不计代价、不问是非、不择手段”的适用,需将其作为不得已的最后手段,此系“实质”考量。

既然存在一般形式要件与一般实质要件,自然也有特别形式要件,即法官保留,也就是所谓的司法化。所谓“特别”,顾名思义,并非所有基本权干预都受法官保留原则拘束。至于是否应当对收容教养设置法官保留,笔者持肯定观点,理由在于收容教养为重大而不急迫的基本权干预措施,后文将予以详述。

以上即收容教养作为重大基本权干预措施的法律意义,应受法律保留、比例原则、法官保留的三重拘束。以下讨论将以此为基准。

三、收容教养的适用对象

各论者虽然都普遍认同,收容教养的必要性在于防止未达刑事责任年龄而为不法行为之人人身危险性的现实化,但关于这种威胁社会安全的来源,各论者的观点存在差异。对威胁来源界定的宽窄,也就相应决定了收容教养适用范围的大小以及适用条件的差异。

(一)关于适用对象的争议

有的观点认为:“收容教养制度的适用对象是实施了严重违法行为,但因不到刑事责任年龄不负刑事责任的未成年人……笔者以为限制人身自由的法定教养的‘必要的时候’可以作如下具体条件的设定:(1)未成年人实施了特别严重的犯罪(即指如果是成年人实施,可能判处10年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑的行为的)……”[3]即将其适用范围限缩至所实施之行为属于可能被判处10年以上刑罚的行为人;有的观点参考民事行为能力的规定,认为年满10周岁的人方可对其适用收容教养[2];有的观点借鉴比较法上的经验,认为年满12周岁方得对其适用收容教养[1];还有的观点认为,凡未达刑事责任年龄而实施了不法行为的人,皆得对其适用收容教养[5];甚至有的观点认为:“对于已满十二周岁不满十六周岁,行为虽未触犯刑事法律,但确有收容教养必要的,可以进行收容教养。”[4]即对已满12周岁行政违法的行为人,可以处以收容教养。而实践中,行政违法的行为人也确实有被处以收容教养的情况[12]。

研究者们可谓各引一端,让人感到难以把握其中的核心考量因素。

(二)关键的考量因素之分析

笔者认为,出现上述现象的原因,在于各研究者对“在必要的时候”作了相当形式化的理解或解释。“法律的适用,不能很适当地达到它的目的,主要肇因于在设计制度时,拟负荷上去的功能没有处理好。”[13](P50)这句话作如下理解同样成立:法律没有得到适当的解释或适用,很可能肇因于适用或解释者没有很好地理解其功能。

上文已述,设置收容教养的必要性在于,如果未达刑事责任年龄实施了不法行为的人具有高度的人身危险性,很可能继续威胁社会安全,因此有必要对其进行特殊预防,以满足社会安全保障的需要,同时改善行为人。收容教养的功能在于防止这种人身危险性的现实化。因此,解释“在必要的时候”之关键考量点也在于是否必须对上述行为人处以收容教养,才能避免其人身危险性的现实化。如果承认上述见解,那么也就可以较为容易地发现既往研究结论存在的问题。

基本上所有的既有研究都指出了,人身危险性是判断是否处以收容教养应当考量的因素。但是,研究者们又各自附加了许多其他并列的判断标准。包括但不限于以下几点:

第一,不法行为本身的严重程度。具体分别表述为“实施了特别严重的犯罪(即指如果是成年人实施,可能判处10年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑的行为的)”[3];“实施的是《刑法》第17条第2款规定的八种严重犯罪行为,或者多次犯罪,犯罪手段残忍,影响恶劣”[2];“依据应当是触法行为的社会危害性”[1];“为情节恶劣或后果严重,社会影响较坏,被害方和当地群众强烈要求政府收容教养的”[4];等等。

第二,年龄。以上已列举了相关见解,不再赘述。

第三,家长或者监护人是否有管教能力。如“家长或监护人无能力管教或拒不管教的”[1];“虽有家可归,但其父母或其他监护人确实无管教能力或拒不管教的”[4];“(3)父母双亡,无家可归的流浪孤儿;(4)父母双方无管教能力或有管教能力但拒不管教的”[2];“(2)未成年人没有《民法总则》第27条规定的监护人,或者监护人因年老疾病等原因导致行动不便,不能对未成年人进行有效管教的”[3];等等。

笔者认为,以上三点均不能作为是否实施收容教养的关键考量因素,基本观点如下:

第一,不法行为本身极为恶劣,可能大概率反映出行为人的人身危险性较高,但却不尽然。换言之,如果行为人实施的不法行为本身极为恶劣,就对其处以收容教养,有可能在特定情形中偏离规范意旨。

例如,13岁的女孩甲,父母双亡,举目无亲,独自照顾其4岁的胞弟,二人相依为命,以拾荒为生。在饱经颠沛流离、食不果腹的岁月后,甲终至绝望,掐死其胞弟,然后割腕自杀。不幸中的万幸,甲被医护人员救回。甲对其杀死胞弟的行为供认不讳,称不想让其胞弟再受苦,并要求速死。甲的不法行为不可谓不严重,生生掐死至亲不可谓不恶劣。但此种情形中,甲是否有人身危险性?似乎唯一需要防止的,是其自杀。甚至,即便甲已达刑事责任年龄,都无对其处以刑罚的必要,何况收容教养。

反面而言,行为人仅实施非特别严重的犯罪,却未必没有对其处以收容教养的必要。例如,行人甲15岁,为恶名远播、令人谈之色变的校园恶霸,常常霸凌、侮辱、猥亵同学,敲诈勒索,破坏设施,横行多年。此等情形,就极有可能存在对其实施收容教养的必要。

上述立法思路并非孤例,其在刑事诉讼法中也有体现。刑事诉讼法第八十一条第二款规定:“批准或者决定逮捕,应当将犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性质、情节,认罪认罚等情况,作为是否可能发生社会危险性的考虑因素。”言下之意,“是否可能发生社会危险性”是需判断的根本问题,“涉嫌犯罪的性质、情节,认罪认罚等情况”仅为考量“是否可能发生社会危险性”的因素。上诉规定可谓穷源溯流、切中要害。但刑事诉讼法第八十一条第三款却规定:“对有证据证明有犯罪事实,可能判处十年有期徒刑以上刑罚的……应当予以逮捕。”是何道理?显然与单独根据不法行为本身的严重程度处以劳动教养存在同样的问题。或许由于追溯机关鉴于工作方式与职业倾向,易于从宽解释法律设置的发动门槛,因此立法需要一个形式足够明确的判断标准来压缩行使裁量权的空间,以便规范逮捕、收容教养等基本权干预措施的适用;亦可能是被授权作出收容教养决定的机构需要一个明确的依据,来支持其决定的正当性,避免因较大的解释空间所带来的争议。但其缺陷显而易见,规范裁量权的适用仍有其他可选择的方法,如法官保留。

综上所述,不法行为本身的严重程度只是一个表面的、形式化的考量因素,仅是人身危险性的一个可能的表现形式,可以将不法行为轻微作为反面排除收容教养适用的理由,但如果单独以不法行为恶劣作为决定收容教养的因素,是有可能偏离人身危险性这一根本考量因素的。

第二,不少研究者认为,应对适用劳动教养设置年龄下限。除上文已引述的理由,各论者提出的理由还有:“探讨收容教养制度的年龄下限,才能一方面弥补刑法对未达刑事责任年龄不承担刑事责任的触法未成年人进行规制的空白,另一方面防止公安机关恣意地对未成年人适用收容教养,保护未成年人的合法权益。”[2]“因为未成年人的年龄越小,其实施客观上构成犯罪的行为的偶然性就越大,由于其人格尚处在发育的起步阶段,过早地对其适用限制人身自由的教养方式,不利于其健康成长,而且,年龄过小的未成年人与其他未成年人安置在一个场所,相互之间的负面影响在所难免,这同样也是排斥对年龄过小的未成年人适用这一措施的理由。”[3]

对于参考国外立法例、民法关于具有民事行为能力之年龄的观点,其问题在于未指出可以参考的理由。因此,这种借鉴显得十分牵强,笔者略过不论。

而因为实践中存在“恣意地对未成年人适用收容教养”,提出应设置年龄下限的观点,笔者认为,存在任意适用的情形,应当约束权力的滥用,而非概括性排除对部分年龄段的行为人适用收容教养。显然,如果放任恣意适用的环境未得到改变,处于年龄下限之上的行为人,同样将面临决定权的滥用,基于上述的逻辑,这些行为人又有何理由不被排除适用收容教养?而更为关键的是,未达年龄下限的行为人同样可能存在人身危险性,其危险性的现实化该如何防止?不难想象,无非要么放任,要么另设干预措施。因此,这种观点对防止决定权滥用,有饮鸩止渴、隔靴搔痒之嫌,同时又必然导致对未达年龄下限而具人身危险性之人的规范目的落空,颇值商榷。

同样,如果“对其适用限制人身自由的教养方式,不利于其健康成长,而且,年龄过小的未成年人与其他未成年人安置在一个场所,相互之间的负面影响在所难免”[3],应当被改善的似乎是执行的方式、场所,而非断然取消收容教养的适用。否则,该论者将无法回答的问题是:处于年龄下限之上的行为人,就不面临上述困境吗?

综上所述,设置年龄界限的观点,难以自圆其说,其概括性的排除收容教养的适用,也会导致社会防卫无法实现,因而使得规范目的落空。

综上所述,不法行为本身的严重程度、年龄、家长或者监护人是否有管教能力都只是形式的考量因素,它们仅仅是人身危险性的表现形式,但并不等同于有无人身危险性,关键性的考量因素在于通过技术性手段和情理性分析判断实施收容教养是否真正能够避免未达刑事责任年龄且实施了犯罪层面的不法行为人的高度人身危险性的现实化。

(三)收容教养对象的法理限制

基本权干预措施无例外地需受立法保留与比例原则的拘束,对未达到最低刑事责任年龄且有犯罪层面的违法行为人而言更是如此:

第一, 关于立法保留。刑法第十七条第四款、预防未成年人犯罪法第三十八条都明确规定了收容教养,因此就一般形式要件——立法保留而言,处以收容教养确有法律上个别的授权。但法律保留原则,除要求对发动干预基本权的措施必须有法律的明确授权外,更要求国家机关发动基本权干预措施时“谨守法律明文设定的要件限制,尤其是发动的要件限制,否则单单法律的授权,并无实质的意义。……模糊的要件限制……会降低法律控制的密度并且进而减损法律保留的功能”[11](P313)。刑法第十七条第四款所规定:“因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候,也可以由政府收容教养。”其中“在必要的时候”,就是典型的模糊要件,不符法律保留原则所包含的明确性要求。就此也可以看出比例原则的重要性。

第二, 想要避免“在必要的时候”被宽松地解释,进而防止收容教养的滥用,比例原则的适用不可或缺。具体就比例原则拘束收容教养的适用而言,其一,收容教养需能防止人身危险性的发生(适合性原则),若根本无人身危险性现实化之虞,如上文所举掐死胞弟求速死例,则无适用的必要,更不可将其作为满足社会报应心理或者变相的惩罚措施;其二,收容教养应作为最后不得已的手段(最小干预原则),鉴于收容教养限制人身自由的程度,若有其他手段防止人身危险性的现实化,则不得径行采取收容教养措施;其三,人身危险性十分微小不得适用收容教养(狭义的比例原则),如行为人仅仅多次盗窃数十元。比较法例上,可参考德国刑法典第62条,其规定:“如判处矫正与保安处分与行为人行为的严重性、将要实施的行为以及由行为人所引起的危险程度不相适应,不得判处。”[14](P32)

综上所述,所谓“在必要的时候”,意指在采取其他措施仍无法避免行为人人身危险性现实化,且处以收容教养与“行为人行为的严重性、将要实施的行为以及由行为人所引起的危险程度”相适应时。此即对收容教养适用对象的法理限制。同样基于法律保留与比例原则,收容教养不应适用于行政违法的行为人。

首先,对上述行为人适用收容教养缺乏法律上的明确授权,刑法第十七条第四款、预防未成年人犯罪法第三十八条都将收容教养的适用对象限制为“因不满十六周岁不予刑事处罚的”,意即有违法层面之犯罪行为的行为人。因此,对行政违法的行为人适用收容教养,不符发动的要件要求,有违法律保留原则。

其次,上文已述,按照比例原则的要求,处以收容教养应与“行为人行为的严重性、将要实施的行为以及由行为人所引起的危险程度”相适应,且在采取其他措施仍无法避免行为人人身危险性现实化之时,对行政违法的行为人处以收容教养面临的疑问是:第一,是否符合狭义的比例原则?即是否有与“行为人行为的严重性、将要实施的行为以及由行为人所引起的危险程度”不相适应的风险?第二,预防未成年人犯罪法第三十四条至第三十七条针对未成年人实施的“严重危害社会,尚不够刑事处罚的违法行为”,明确规定了责令严加管教、送工读学校、训诫、治安管理处罚等措施,因此适用收容教养也与最小干预原则有所龃龉。

因此,收容教养不应适用于行政违法的行为人。

例如,在带领学生学习“圆”这部分知识时,我便按照班级学生的层级进行了分组,并为学生明确了合作学习过程中所应当遵守的准则,从而确保了合作学习的有效性。长此以往,学生会逐渐养成互动学习的良好习惯,在组内能够分工明确,各自为小组合作做出自己的贡献。

(四)收容教养对象的立法分析

刑法第十七条第四款、预防未成年人犯罪法第三十八条所使用的表述为:“因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令……”,而未使用——因未达刑事责任年龄不予刑事处罚的表述。“解释始于字义”[15](P201),这不得不让人产生了下述疑问:因未满十四周岁,而不予处罚的,是否也在上述条文的射程之内?如果行为人实施非刑法第十七条第二款所列犯罪行为的,尚较容易解释,毕竟未满十四周岁的当然也未满十六周岁。可是,若行为人实施了“故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒”行为,则其显然不是“因不满十六周岁不予刑事处罚的”。那么,对这些行为人得处以收容教养吗?

笔者认为,“因不满十六周岁不予刑事处罚的”应囊括所有未达刑事责任年龄的人。理由如下:

第一,从规范目的来看,收容教养的目的在于防止人身危险性的现实化,同时改善行为人。未满十四周岁,但实施了不法行为的人,并非没有人身危险性。

第二,从行为-责任相适应原则考量,如果行为人实施了“故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒”行为,且表现出最高度的人身危险性,但免于收容教养;相反,实施了故意伤害致人轻伤,仅被评估为具有次高的人身危险性,却被处以收容教养,是何道理?

因此,刑法第十七条第四款、预防未成年人犯罪法第三十八条所表述的“因不满十六周岁不予刑事处罚的”,应解释为——因未达刑事责任年龄不予刑事处罚的。

(五)收容教养适用对象的厘定

综上所述,对某特定对象适用收容教养应同时具备以下条件:第一,行为人未达刑事责任年龄;第二,实施了违法层面上的犯罪行为(不法行为);第三,具有人身危险性;第四,采取其他措施尚不足以防止人身危险性的现实化;第五,处以收容教养与“行为人行为的严重性、将要实施的行为以及由行为人所引起的危险程度”相适应。

四、收容教养的程序选择——法官保留

有研究者认为“收容教养的内容涉及对未成年人人身自由的限制,根据宪法、立法法和公民权利与政治权利国际公约的相关规定及精神,收容教养属于司法行为,而不是行政行为,不能由公安机关启动程序并自行决定,收容教养程序属于司法程序,而不是行政程序,必须经过司法机关裁决才能实施收容教养”[5]。笔者虽然也持应对决定收容教养设置法官保留原则的观点,但认为上述观点值得商榷。显然,并非涉及对未成年人人身自由的限制,就必须采取法官保留,例如依据预防未成年人犯罪法第三十七条、治安管理处罚法第十二条所执行的行政拘留就不在此限。事实上,迄今为止,也找不到任何一个就所有干预人身自由的措施都采行绝对的法官保留原则或令状主义的立法例。

通常而言,采行法官保留原则主要基于3个理由:第一,“就工作方式与职业倾向而言”,法官决定较之于追诉机关决定不易于从宽解释;第二,法官受“人身及事物独立性原则”保障,并受“法定法官原则”“听审原则”拘束,最有可能避免各种干扰;第三,保持主动申请——被动决定之诉讼结构,有利于权力制约[11](P306)。

但法官保留之优点也正是其缺陷,即效率较执行机关自行决定相对不足,无法应对紧迫情势,且另需庞大的人力物力保障[11](P306)。

因此,较普遍的选择是,对非紧迫而重大干预基本权的措施,采行绝对的法官保留。换言之,考量因素有二:第一,干预基本权利的程度;第二,紧迫性。用以上两个因素具体考量决定收容教养。首先,其并不具备紧迫性。其次,就干预基本权利的程度而言。收容教养具有隔离、限制人身自由的效果,时间最短为1年,最长为4年,在专门场所执行,如少管所。将其与管制比较,管制的期限为3个月以上2年以下,依法实行社区矫正。从期限与执行方式看,可以认为收容教养对人身自由的干预程度不低于管制。既然管制采法官保留,有何理由不对收容教养采法官保留?再与刑事诉讼法第五章所规定的强制医疗比较,二者皆为无刑事责任能力的行为人,实施了违法层面的犯罪行为,为防止其人身危险性的现实化,所采取的保安处分措施,处以强制医疗已采法官保留,又有何理由不对收容教养采法官保留?

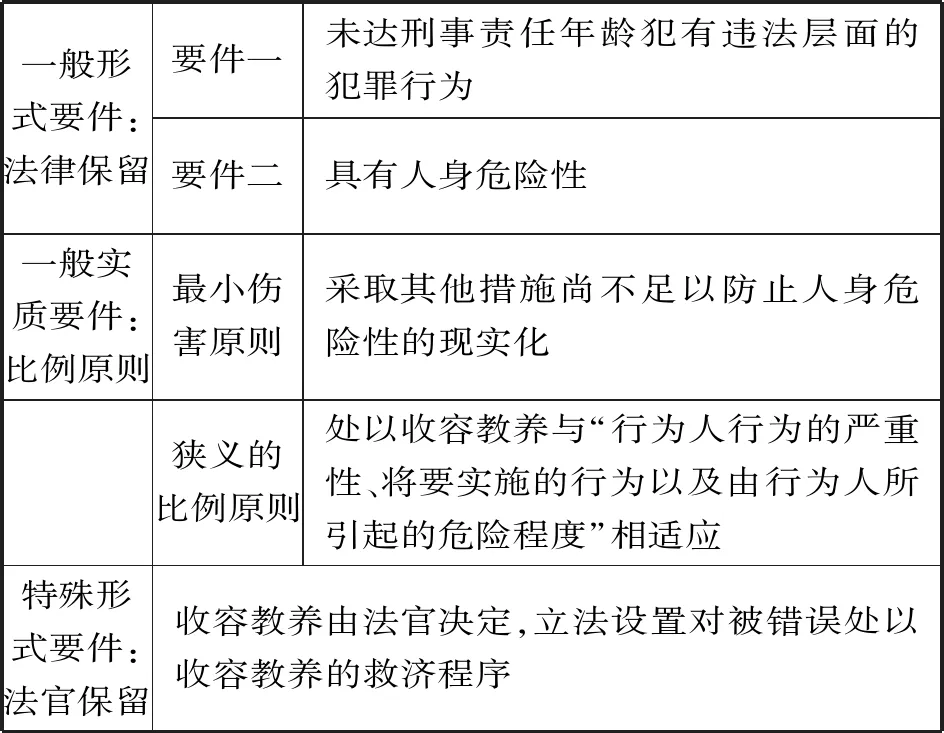

综上所述,鉴于收容教养是一项非紧迫但重大干预人身自由的措施,应对其设置法官保留。同时,还应设置救济措施。至此,可以对收容教养正当化依据作如下总结(表1):

表1 收容教养的正当化依据

需要特别说明是,法官决定模式所具有的优势在其制度角色的中立性上,而非其认识能力上。决定收容教养的核心问题,是判断人身危险现实化的可能性。就此而言,法官未见得较追诉机关更具判断能力。所以,欲使判断更为科学、准确,还需发展专业鉴定人制度[8](P683)。

余论:干预措施的单一难以

满足比例原则的要求

我国无论刑法还是预防未成年人犯罪法,对于未达刑事责任年龄而为不法行为的人,所规定的保安处分措施过于简单,仅有责令加以管教与收容教养。在此种情况下,欲适用最小伤害原则就难免捉襟见肘,也无法适应千差万变的实际情况。因此,仍需进一步丰富、细化。

比较法例上,如我国台湾地区,除感化教育(我国台湾地区刑法第八十六条)外,仍有保护管束措施(我国台湾地区刑法第九十二、第九十三条);如德国,其少年法庭法第五条规定:“1.少年(已满14周岁,未满18周岁——笔者注)实施犯罪行为的,可命令教育处分。2.教育处分不能奏效的,判处惩戒措施或少年刑罚。”[14](P252)教育处分又包括:给予指示、教育帮助(少年法庭法第九条),惩戒处分则包括:警告、规定义务、少年禁闭(少年法庭法第十三条)。

在立法进一步完善之前,如预防未成年人犯罪法第三十四条至第三十七条规定的送工读学校、训诫、治安管理处罚措施,已足以防止人身危险性的现实化,则应可以准用之。理由在于,这等于降低了对行为程度的评价,并适用了更轻的干预措施。