“铸本”与“异史本”的同源性及其来源推断

2021-01-22李婧

李婧

摘要:通过对《铸雪斋钞本聊斋志异》与《异史》两个钞本与现存手稿本加以校勘,便可发现两个钞本与手稿本存在大量异文。排除人为改动、笔误等因素,两个钞本的文字大致相同。据考察,这两个同源性的《聊斋志异》钞本的祖本应该同为十六卷的初稿本,与现存手稿本不属于同一版本系统。

关键词:《铸雪斋钞本聊斋志异》;《异史》钞本;来源;考证

中图分类号:I207.419 文献标志码:A

由任笃行先生辑校,先后由齐鲁书社、人民文学出版社出版的《全校会注集评聊斋志异》(以下简称“全校本”),是继张友鹤《聊斋志异会校会注会评本》之后关于《聊斋志异》的新整理本。细读这部整理本的校记,便不难发现,《铸雪斋钞本聊斋志异》(以下简称“铸本”)、《异史》钞本(以下簡称“异史本”)与《聊斋志异》的半部手稿本(以下简称“手稿本”)之间存在不少异文。仔细考察这些异文,又可发现,铸本、异史本与手稿本相校是异文,但铸本、异史本两个钞本的文字却是相同的,这种相同的情况表明这两个钞本具有同源性。

一、关于铸本、异史本与手稿本异文情况的统计分析

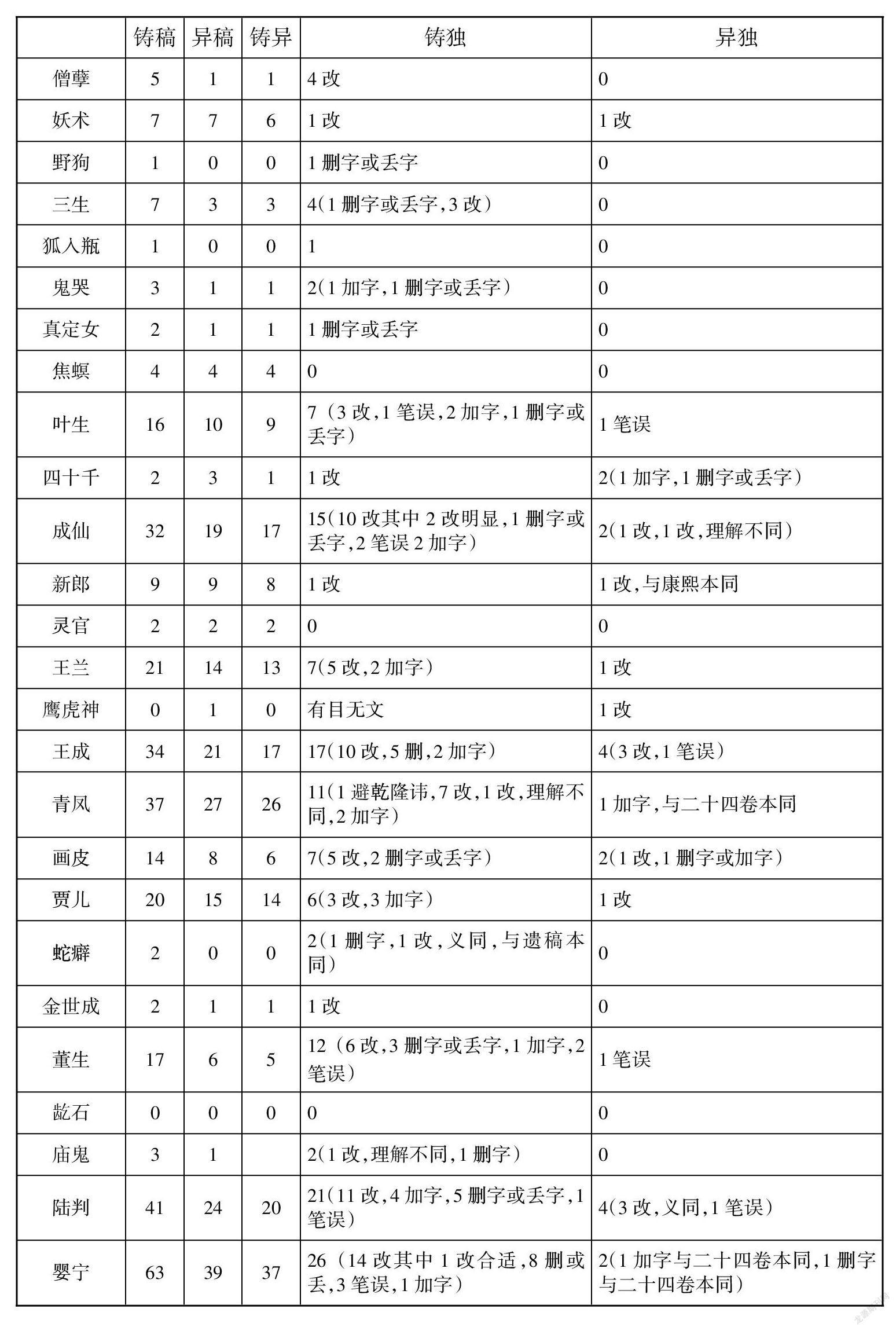

为了考察铸本、异史本之关系,笔者运用统计学的方法,对两个钞本和手稿本的异文作了一次全面的统计分析。择取全校本全部八卷中的卷一、卷三、卷四和卷七共四卷作品,也就是《聊斋志异》半部手稿本存传至今的部分,对其中的异文情况作了全面统计。为节省篇幅,在此仅将卷一的统计结果列为下表。(说明:表中标示的“铸稿”,指的是铸本和手稿本之间存在的异文数量;“异稿”,指的是异史本与手稿本之间所存在的异文数量;“铸异”,指的是铸本与手稿本比较是异文,但与异史本比较则文字相同的版本现象的数量;“铸独”,指的是铸本与手稿本、异史本比较,铸本中所独有的异文的数量;“异独”,指的则是异史本与手稿本、铸本比较,异史本所独有的异文的数量。)

表1的统计结果显示,在全校本卷一中,铸本与手稿本的异文有748处,异史本与手稿本的异文有483处,但铸本、异史本两个钞本与手稿本分别相校是异文,而两本文字相同的地方却达到417处。

表1所列出的,只是见于全校本卷一的异文数据。下面将表1未曾列出的其他三卷的统计结果报告如下:卷三,铸本与手稿本的异文有842处,异史本与手稿本的异文有269处,铸本、异史本两个钞本与手稿本相校是异文,但两本文字相同的地方有209处;卷四,铸本与手稿本的异文有689处,异史本与手稿本的异文有325处,两个钞本与手稿本相校是异文,但两本文字相同的地方有266处;卷七,铸本与手稿本的异文有1071处,异史本与手稿本的异文有300处,两个钞本与手稿本相校是异文,但两本文字相同的地方却有238处。

就《聊斋志异》版本流变的情况而言,如果我们将整理者校勘的差误考虑在内,那么上述尚不能算是完全精准的异文统计,显示出来的是这样两种可能存在的趋向或结果:第一,铸本与手稿本的异文达到3350处,异史本与手稿本的异文达到1377处,这提示了铸本、异史本与手稿本很可能并不属于同一个版本系统,铸本、异史本极有可能另有其版本来源;第二,铸本、异史本与手稿本相校是异文,但铸本、异史本两个钞本文字相同的地方多达1132处,这说明铸本和异史本很可能出自同一个祖本。

统计的结果显示,铸本与手稿本的异文总计有3350处,异史本与手稿本的异文有1377处,而两个钞本与手稿本相校是异文,但两本文字相同的地方却达到1132处。铸本和异史本两个钞本的文字具有极高的一致性。但这两个钞本的文字有同也有异,如果想了解并进一步确认这种一致性的具体情况,还须对两个钞本文字异同的版本现象做进一步的分析考察。

二、对铸本、异史本文字异同现象的考察

通过与他本的比较可以发现,铸本的文字也存有不同,但这些不同大多是人为改动所致。袁世硕先生曾校对过铸本与二十四卷本的部分作品,他的结论是:“铸雪斋抄本中出现的异文,一部分是其底本原有的,一部分是由于抄录不十分严肃、认真所造成的,特别明显的是那些明显可以看出是擅自改字、减字的地方。” [1]408铸本中这些因擅改文字而出现的异文,可能出自铸本本身,但也有可能是它的底本济南朱氏本所作的改动。

考虑到铸本异文存在人为改动这一特殊情况,笔者在统计的基础上,对铸本中这些因人为改动而出现的异文作了进一步的考察。下面我们来谈一谈铸本中这些异文的性质问题。

第一种情况,是可以判定的铸本中明显的人为改动。人为改动原本中的文字,是铸本中存在的较为普遍而且突出的现象。这种原本文字的情况多而复杂,按其性质可分为七种类型:

(一)因为意义相同或相近,钞录者或底本的钞录者在保存原文文意的前提下,把一些原文顺手改成了自己习惯使用的字词。这一类型的改动对于文意的表达没有什么影响,只是使用的字词与原文有所不同。这种性质的改动,在铸本中占了很大的比例。下面举几个例子予以说明。

1.《寒月芙蕖》篇,手稿本、异史本作“少顷,一青衣吏奔曰:‘荷叶满塘矣!’一座尽惊”。铸本改“一座尽惊”为“一座皆惊”。[2]873校记26

2.《娇娜》篇,手稿本、异史本作“松娘举一男”,铸本改作“松娘生一男”。[2]97校记36

3.《彭海秋》篇,手稿本、异史本作“倩代者可乎?”铸本改作“请代者可乎?” [2]1065校记5

从上面几个例子看,铸本或铸本底本的钞录者对原本所作的这些改动,几乎是没有必要的,因为改动后的文字与改动之前意义相同。这大概是铸本或其底本的钞录者认为这样改动意义更为通顺,所以以自己习用的字词替代了原文文字。

(二)出于己意而改动原文。这一类型的改文,明显可以看出是钞录者或底本的钞录者按照己意对原文作了改动。下面举例说明。

1.较为突出的例子见于首篇《考城隍》。手稿本、康熙钞本、青柯亭本、黄炎熙钞本、二十四卷钞本、异史本均作“予姊丈之祖宋公,讳焘,邑廪生”,而铸本则改“邑廪生”为“邑庠生”。[2]6校记1

廪生即廪膳生员,科举制度中生员名目之一。明代府、州、县学生员最初每月都给廪膳,补助生活。名额有定数,明初府学四十人,州学三十人,县学二十人,每人每月给廪米六斗。清沿其制,岁科两试一等前列者,方能取得廪生名义。廪生名额因州、县大小而异,每人每年发廪饩银四两。而古代学校称庠,故学生称庠生。庠生为明清时期府、州、县学生员的别称。 明清州县学称“邑庠”,所以秀才也叫“邑庠生”,或叫“茂才”。

廪生与庠生在意义上有重叠,但意义又不完全相同。铸本的钞录者认为不必特指宋公为“邑廪生”,故以具有普遍意义的“邑庠生”一词代替。

2.《胭脂》篇,手稿本、异史本等作“女意似动,秋波萦转之。少年俯其首,趋而去”,铸本作“女意动,秋波萦转之。少年俯首趋去”。[2]1999校记3

3.《何仙》篇,手稿本、异史本等作“因解其惑。李以太史海内宗匠,心益壮,乩语不复置怀。后案发”。以上二十四个字,铸本删改为“为解其惑,李心益壮,案发”。[2]1908校记11

后两个例子,很明显是钞录者或底本的钞录者出于己意对原文作了删繁就简的更改。

(三)因删字或丢字而形成的异文。将铸本与手稿本、异史本进行比勘,会发现很多因删丢文字而形成的异文。

如《喷水》篇,最后有王阮亭“玉叔襁褓恐失恃”的评语,铸本作“玉叔襁褓失恃”。[2]14校记12这很可能是钞录者或底本的钞录者认为删掉“恐”字文意更为通达,也可能是在钞写的过程中漏抄了这个“恐”字。

(四)因添字而形成的异文。与手稿本、异史本等对校,会发现铸本中有些句子添加了为数不多的几个字。添字的情况也是铸本常见的版本现象。下面举两例说明。

1.《天宫》篇,“郭不言”一句,铸本作“郭仍不言”。[2]1873校记8

在句中增添一个字,很有可能是钞录者或底本的钞录者认为,添加这个字会使得文意更加通达或能更好地表现人物的内心世界。

2.《田七郎》篇,手稿本、异史本等作“思欲得七郎谋”,铸本作“因思欲得七郎谋”。[2]702校记55这里增添了一个顺承的连词,应该是钞录者为求文意通畅而添加的。

(五)因避讳而作的改动。在铸本中,因避讳改字的情况较多。在笔者所选的四卷中,有因避康熙、乾隆皇帝名讳而改字者数例。

如《青凤》篇,“太原耿氏,故大家,第宅弘阔”。[2]174校记1 “弘”字铸本缺末笔,显为避乾隆皇帝的名讳而改。

(六)基于成语的原貌而作的改动。

如《劳山道士》篇,手稿本、异史本等作“遂有舐痈吮痔者”,铸本改作“遂有吮痈舐痔者”。[2]62校记17此成语出自《庄子·列御寇》,原文确是“吮痈舐痔”。因此,铸本或其底本在钞录的过程中,因考虑到成语的原貌而对原文作了改动。

(七)对原文而言确实是适宜的改动。

如《蕙芳》篇:“馬二混,居青州东门内,以货面为业。家贫,无妇,与母共作苦。一日,媪独居,忽有美人来,年可十六七,椎布甚朴,而光华照人。媪惊顾穷诘,女笑曰:‘我以贤郎诚笃,顾委身母家。’” [2]1202校记1、校记8

其后出现“马”字三处,铸本俱改“马”为“母”。因为文本中有吕媪为“马”说媒的情节,铸本改“马”为“母”是十分适宜的。

这种性质的改动,有的在铸本的文本中留下了涂改的痕迹。如《瑞云》篇,“贺笑捧而去”,铸本在“贺笑”二字右侧有“喜谢”两字,似斟酌后又涂去。[2]2018校记23这说明铸本的钞录者确实对原稿作了改动,而且这样的改动只可能出自铸本的钞录者之手。

铸本异文的第二种情况,是因铸本钞录者的笔误而形成的异文。钞写《聊斋志异》,工作量十分巨大。在钞写的过程中,钞写者可能会因为没有看清原本的文字,或因一时的粗心大意而出现笔误。铸本的笔误,数量是非常多的,仅举几例说明。

1.高序中,手稿本等作“览此奇文”,铸本作“揽此奇文”。[2]25校记20

“览”与“揽”意义不同,故不可能是基于意义相近而作的改动,应该是钞录者笔误所致。还有一种可能,就是这本来是铸本底本钞录者的笔误,铸本属沿袭底本而误。

2.唐序中,“尽删怪神哉?”“尽删”二字,铸本作“书删”。[2]28校记10

这也是一处十分明显的笔误。因为“尽”字繁体作“盡”,“书”字繁体为“書”,因两个字字形相近而误。

3.唐序中,“彼万穷之刁刁”,“刁刁”,铸本作“刀刀”。[2]27校记2

这同样是因形近而误。类似的笔误非常多,在此不一一赘言。

以上考察可以说明,如果排除了铸本中这些因人为改动而出现的异文,那么铸本、异史本两个钞本文字的高度一致性会更加明显地显现出来。

下面我们来考察异史本中出现的异文。这里所谓异史本的异文,指的是异史本与铸本对勘,除了存在大量的文字相同的文本现象之外,也存在着少量的异文的情况。这些异文既不同于铸本,也有异于手稿本。那么,这些异文性质如何?它们又是怎样产生出来的呢?弄清楚异史本中这部分异文的情况与性质,同样是我们探究铸本和异史本关系的重要前提。异史本与铸本之间异文的情况,就性质而言,依然可以分为两大类别。

第一种情况,是因人为改动而出现的异文。这些异文,又可分为六种不同的类型。

(一)因为意义相同或相近,钞录者在保存原文文意的前提下,置换字词而形成的异文。

如《王货郎》篇,“遣子小二如齐河索贳价”,手稿本作“如齐河”,铸本作“往齐河”,异史本作“入齐河”。[2]1895校记1

(二)因对原文的意义理解不同,改动原文而形成的异文。

如《画壁》篇,“履即从之”,异史本作“履迹从之”。[2]26校记7

作者的原意是“于是马上跟从着去”。异史本的改动,意思变成了“循着脚印去”。其改动的原因,应该是对“履”字的意义理解不同。

(三)因钞录者擅改原文而形成的异文。

1.高序中,“志而曰异”,异史本作“史而曰异”。[2]24校记1

很明显,这是为了契合《异史》的书名而作的改动。

2.唐序中,“向得其一卷”,异史本作“向得其全集”。[2]28校记13

异史本的钞录者钞录此书,是拿到了《聊斋志异》的全文的。钞录者因此而将唐序中的“一卷”改成了“全集”。

(四)因添字而形成的异文。与铸本情况相同,因添字而形成的异文在异史本中同样存在。

如《四十千》篇,手稿本、铸本“死者勿悲也”,异史本作“死者勿悲之也”。[2]129校记3

异史本多加了一个“之”字。这应该是钞写者认为加入“之”字,文意会更加明确而作的改动。

(五)因删字或丢字而形成的异文。

《四十千》篇,手稿本“因呼之曰”,铸本作“仆呼之曰”,异史本作“呼之曰”,无“因”字。[2]129校记1

这种删字和丢字的情况,不知道是钞录者的无意之失,还是有意要将“因”字删去?但异文出自异史本的钞录者这一点是可以肯定的。

(六)整段文字的缺失。这种情况,很有可能是底本上这一段文字本来就是缺失的。如《喷水》篇,手稿本、铸本最后有王士禛的一段评语:“王阮亭云:‘玉叔襁褓失恃。此事恐属传闻之讹。’” [2]14校记12

在异史本中,这一段评语缺失。对这样一种版本现象,我认为异史本的钞录者不会刻意地去进行删除,很有可能异史本的底本就是如此。

异史本异文的第二种情况,同样是因为钞录者的笔误而形成的异文。

《画壁》,手稿本、铸本作“辗然径去”,异史本作“冁然径去”。[2]26校记7

这是因为“辗”与“冁”两个字字形相近,异史本的钞录者误“辗”为“冁”而形成了异文。

综合以上分别对铸本、异史本之间的异文情况所作的考察,我们将这两个钞本的钞录者的擅自地改动、笔误、擅自加字或者丢字,或者删除文段,以及两个钞本异文实际上互为笔误这些情况全部排除在真正的异文情况之外,然后对两个本子真正的异文再次进行统计。这里有一个情况要予以说明,有一些异文情况是由于或铸雪斋本有目无文,或异史本有目无文造成的,并不是两个本子之间存在不同的异文。如《鹰虎神》一篇,铸雪斋本有目无文;《跳神》一篇,异史本有目无文。这种情况也应该排除在真正的异文之外。因此,在排除了与祖本无关的因铸本、异史本的钞录者的因素而产生的异文之后,笔者对余下的异文情况作了第二次统计。下面以第一卷为例,列为表2。

表2:铸本、异史本与手稿本第一卷异文情况再统计(除去删改笔误等情况)

从表2可以看出,排除了因鈔录者擅自改动、删字、笔误等一系列的主观原因造成的异文之后,第一卷中,铸雪斋本与手稿本的异文达到426处,异史本与手稿本的异文达到429处。这两个钞本与手稿本为异文,而两个钞本相同的文字达到了420处。

以上版本现象说明了两种情况:第一,铸本、异史本两种钞本与手稿本的文字相差甚远,说明铸本和异史本的祖本不是现存的《聊斋志异》手稿本,手稿本与这两种钞本不属于同一个版本系统。第二,如此众多的两个钞本与手稿本为异文,但两个钞本中文字相同的版本现象,则进一步说明了铸本和异史本文字高度的一致性,说明这两种钞本同出一源,属于同一个版本系统。

三、铸雪斋钞本与《异史》钞本的来源

在上文中已经充分论证了铸本、异史本与手稿本不属于一个版本系统,那么是不是在八卷本的手稿本之外,还存在与其并行于世的另一种手稿本呢?

我们知道,现存手稿本的全帙是八册本的《聊斋志异》。《初稿本〈聊斋志异〉考》一文中,邹宗良先生论证了八册本的存在。《初稿本〈聊斋志异〉》有云:

《考城隍》至《猪婆龙》与《鸦头》至《阎罗》的两册,前者前有高珩《序》,唐梦赉《聊斋志异序》、作者《聊斋自志》,首篇《考城隍》题前有“聊斋志异一卷”六字,自是一册起首;后者首篇《鸦头》题前有“聊斋志异”四个字,是为作者生前分册之标识。[3]114

邹先生又据山东省博物馆收藏的《聊斋志异》康熙间钞本考察:

卷一篇目与手稿本《考城隍》起首的一册几乎完全相同,卷次不明的一册起于《酒虫》,终于《考弊司》,除较手稿本《鸦头》起首的一册缺《鸦头》、《孝子》和《阎罗》三篇外,余皆全同。[3]114

根据与康熙本对照,可知今存手稿《考城隍》至《猪婆龙》、《鸦头》至《阎罗》的部分,是原本的两册;《刘海石》至《秦生》一册,根据无名氏评语四则判断,《刘海石》至上引无名氏评处亦为一册。并且按照无名氏之评语这四篇文章应是处于一册。“是知,今存手稿厘为四册实符作者原意,此其一” [3]115。按照康熙间钞本两卷篇目与今存手稿本基本相同的情况。康熙间钞本当是据作者八册本手稿过录而成的,进而谈道:

康熙间抄本今存四卷又两个残卷,其中两卷并两个残卷的内容为今存手稿本所无。试将今存手稿本于源出这一稿本的康熙间抄本合并为一,则我们所得此一稿本系统的全帙恰为八册。这一情况可以说明,两本都是以八册的形式分装的,此理由之二。[3]115

此文的结论是:“既然今存手稿全帙实为作者手订,而其序、评、每册字数又无一不与蒲箬等《祭父文》记载相合,则今存半部的八册本手稿实即蒲箬等所说的‘《聊斋志异》八卷’,此事也甚明。” [3]115

从这段论述中,我们得到了《聊斋志异》在作者生前确实是以八册分装的结论。

八册本之外,作者的手稿还有一种“十六卷本”本。袁世硕先生的《蒲松龄与朱缃》一文,对蒲松龄的友人朱缃借钞《聊斋志异》的情况进行了考证:

中山大学图书馆收藏的一部《聊斋诗文集》旧抄本中所附录的一批总题“寄聊斋”的书札,大都有署名,其次序是:高念东一札,唐(梦赉)四札、王渔洋两札、未署名的四札、杨松年一札、张永跻一札……中间未署名的四札中,其中一札已见于《蒲松龄集》之《聊斋文集》卷末,系朱缃为蒲松龄文之题词。[1]233

其余三札,袁世硕先生考察为朱缃写给蒲松龄的。第一札中写道:“《志异》七册,前已赵上,想蒙照入矣。尚有八册,弟未经览者。既得窥豹文之一斑,冀阅虬龙之全甲,祈即付敝年伯(察)入。” [1]234据袁先生考证,写信人要借书,并且是要别人代借,并称代借的人为年伯,这个年伯一定是与蒲家交好的人。袁先生推断借书人为朱缃,因为“蒲与唐为同邑友好,从上面提到的朱缃《赠豹岩年伯》诗,见得朱正好称唐为‘年伯’”。[1]234但是从这段文字中更透露出一个信息,就是在朱缃借书,袁先生考察大约是康熙三十六年的时候,《聊斋志异》已经有了十五册了。并且朱缃第二札写道:“《志异》书有未经弟抄录者,祈付去手。录毕即驰上,断不浮沉也。” [1]236

邹宗良先生《初稿本〈聊斋志异〉考》云:“由第二札知,朱缃至康熙四十一年仍在索阅其未得见的篇章。因为上云‘八册’成书已久,不可能再要求借抄五年之后才到得朱缃手上,故此次索阅的作品应是康熙三十六年已经写成的十五册之外的部分了……而不再以借抄‘几册’为求。这同样可以说明这样一个事实:康熙三十六年之后《聊斋志异》的创作速度已明显放慢,慢到已不好用‘几册’的文字来记数的程度了。” [3]117邹先生由此提出这样的认识:

康熙三十六年朱缃向蒲松龄借抄的十五册《聊斋志异》,应是作者在创作过程中逐渐积累成册的最初稿本。此时作者的创作仍在继续,不可能存在因友人的借抄而把累累巨册的《聊斋志异》初稿重抄录副的情况。[3]116

而第四札中有,“从前抄者,尚有鱼鲁之讹,欲更正也”。袁先生说,“朱缃在此札中不再问蒲松龄是否还有未经他抄录的篇章,只说要《聊斋志异》稿本校正自己的抄本” [1]239。这也反映了一个事实:此时蒲松龄基本上停止了《聊斋志异》的写作。据邹宗良先生考证,《聊斋诗集》中的一首《抄书成,适家送故袍至,作此寄诸儿》诗,诗中有“书到集成梦始安”的诗句,标志着《聊斋志异》创作某种程度的完成。“笔者曾翻检过北京图书馆收藏的一个抄本《聊斋诗集》,这部诗集显系据几个旧抄本汇抄而成的……将《蒲松龄集》中已编年的诗作与此本对照发现,如果把这个汇抄本诗集分为几个作期不同的部分,每一部分的内部排列都保持了编年诗作的先后顺序。《抄书成》一诗为抄本诗集第一百七十四题,其上第五首位《稷门客邸》,其下有《九月晦日东归》《家居》《十月五日西行》《斋中与希梅薄饮》诸诗,俱为《蒲松龄集》中康熙三十六年丁丑詩作。以此为据,说《抄书成,适家送故袍至,作此寄诸儿》诗作于康熙三十六年秋日当无大谬” [3]117。因此:

诗题中“抄书成”当是指作者把此时已经写成的《聊斋志异》初稿全部抄汇成册;而从“书到集成梦始安”的诗句看,早在康熙三十六年秋天的时候,作者已经有把《聊斋志异》的创作作一结束的想法了。[3]117

综合上文两位先生的考证,我们可以知道,在康熙三十六年之后,也就是朱缃在第一札中要求借另外八册的书的时候,蒲松龄的创作已经放慢了,并且此时创作的是他的初稿,因为他还在不断地创作之中。因此,朱缃借到的《聊斋志异》当是初稿本的《聊斋志异》并且是一个十六卷的本子。那么,《聊斋志异》为十六卷之说也就有了明显充足的证据。

由此可知,《聊斋志异》在蒲家至少是有两个本子。一个十六卷本是借出来钞的,也就是初稿本的《聊斋志异》,这也能够解释为什么异史本和铸本会和现存的半部手稿本有那么多的异文。它是作者的初稿本,是作者晚年修改之前的手稿,而八卷本是后来在这个本子上改动形成的。这一点我们可以从手稿本上许多涂去的地方看出来,也可以从异史本和铸本保留了这些涂改的内容上看出。

铸本和异史本,应该是来源于这个十六卷本。八卷本是作者晚年的定稿本,因为蒲箬说“(蒲松龄)暮年著《志异》八卷”,很有可能就是记述了作者晚年对于十六卷本的修改过程,修改的而结果是形成了八册的定稿本。

有证据表明,十六卷本的《聊斋志异》在蒲松龄身后仍然收藏在蒲家。邹宗良先生在《初稿本〈聊斋志异〉考》中谈到青柯亭刻本的底本问题:

赵起杲刻书所依据的底本,即郑方坤(荔芗)藏本,也是一种‘十六卷’的抄本。赵起杲在青本《弁言》中还曾谈到,郑方坤的藏本乃郑在山东为官时‘得于其家者’,那么据此似可以认定,在蒲氏身后曾有一种十六册装的《聊斋志异》藏于其家。 [3]117

由此可见,两种说法都没有错误,只是所说的是《聊斋志异》在不同时期的稿本。综上,《聊斋志异》的八卷本与十六卷本并存是没有疑义的了。而《异史》与铸雪斋钞本来源于十六卷本也是没有异议的了。铸本的祖本是雍正年间自蒲家传出的,异史本的祖本自蒲家传出的时间应该更晚至乾隆年间,但它不是现存的手稿本的全帙,而是以十六卷的形式存在的蒲松龄的另一部手稿。这部十六卷的手稿属于初稿本的系统,与八册本的定稿本在文字上存在种种差异,这应该就是铸本与异史本文字相同,而与现存手稿本却存在大量异文的原因之所在。

综上所述,《异史》钞本与铸雪斋钞本之间,《异史》、铸雪斋钞本分别与手稿本的异文中,文字相同不成异文的却多达1130处。其中很多与手稿本的异文,这两个版本却高度一致。并且,有许多在手稿本中被涂去的内容在《异史》中保留着,并且可以清晰地看到作者修改的痕迹,说明与手稿本并不相同,与手稿本分属两个系统。也就是说,《聊斋志异》在蒲松龄在世时就已经有两个版本,一个是八卷本即现存四卷手稿本的原本,一个是《异史》与铸雪斋钞本的原本,十六卷本。因此可以证明《聊斋志异》存在两个版本系统,一个十六卷本系统、一个八卷本系统,《异史》本属于十六卷本系统,与手稿本的八卷本系统截然不同。并且根据袁世硕先生和邹宗良先生的考证,《聊斋志异》的确存在一个八卷本系统,一个十六卷本系统。因此,铸雪斋本与《异史》钞本同属于十六卷本,除了有统计学的印证,亦存在理论的佐证。自此,两个重要的《聊斋志异》钞本的关系与来源之争基本尘埃落定。

参考文献:

[1]袁世硕.蒲松龄事迹著述新考[M].济南:齐鲁书社,1988.

[2]任笃行.全校会注集评聊斋志异[M].济南:齐鲁书社,2000.

[3]邹宗良.初稿本《聊斋志异》考[J].山东大学学报(哲学社会科学版),1992,(2).

The homology and its source inference between the edition

of Zhuxuezhai and the edition of yishi

LI jing

(Faculty of Arts Shandong Vniversity,Jinan 250100,China)

Abstract: Through checking the differences between the edition of Zhuxuezhai,the edition of Yishi and the original manuscript,we can find many differences between the original manuscript and the other two versions. Excluding such factors as human error,the characters of the two versions are roughly the same.Through textual research,the two versions are from a sixteen-volume version,which is different from the original manuscript.

Key words: the edition of Zhuxuezhai;the edition of Yishi;source;textual crit?蛳icism

(责任编辑:陈丽华)