职业教育在线精品课程建设研究

2021-01-22吴华君陈其铁

吴华君 陈其铁

摘 要 对2017-2019年教育部公布的232门职业教育国家精品在线开放课程的实证分析发现,已认定课程具备时空分布相对集中、团队教学分工协作、学习资源类型丰富、教学活动形式多样和教学评价多元探索等特征,同时也存在认定数量总体较少、空间学科分布不均、团队结构比例失衡、专兼结合策略缺乏、在线交互程度不足、学习支持服务阙如、评价内容有待完善、反馈机制尚需健全等问题,可以进一步通过优化职业教育特色在线精品课程设计、加强高质量在线精品课程教学团队建设、打造在线精品课程混合学习支持服务和构建基于职业行动领域的在线精品课程群体系等措施,推动信息技术与课程教学更深层次的融合。

关键词 职业教育;在线课程;在线精品课程;国家精品在线开放课程

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2021)32-0026-06

截至2020年底,我国大规模在线开放课程(Massive Online Open Courses,MOOCs)建设数量超过3.4万门,学习人数超过5.4亿人次,规模位列世界第一[1]。为进一步推动在线开放课程建设及应用,我国在2017-2019年共认定推出3033门本科课程和232门专科高等职业教育课程。国家精品在线开放课程的认定对职教在线精品课程建设及发展具有重要意义。《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》提出要分级遴选5000门职教在线精品课程,进一步推动信息技术与教育教学深度融合,提升职业教育专业和课程教学质量[2]。因此,加强对职教国家精品在线开放课程的研究,对指导建设职教在线精品课程,推动职业教育教学模式深入变革,提升人才培养质量具有重要意义。

一、职业教育国家精品在线开放课程建设现状

(一)时空分布相对集中

1.课程平台分布

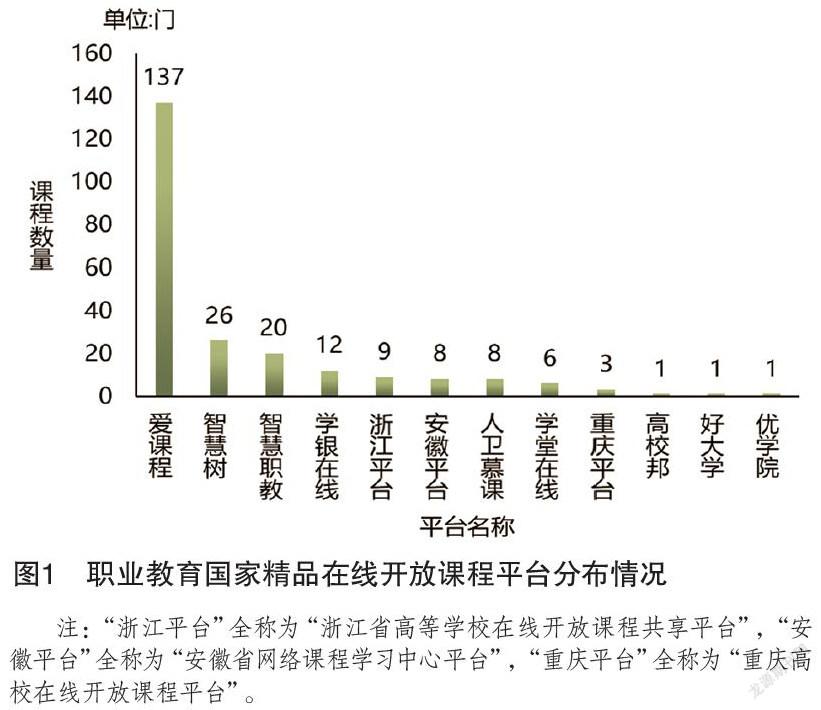

基于平台规模和特色,将平台划分为全国性综合平台(面向全国的综合课程平台,如爱课程)、地方性综合平台(主要面向地方区域高校的课程平台,如浙江省高等学校在线开放课程共享平台)与专业性课程平台(主要面向特定领域和专业的平台,如人卫慕课)三类,研究发现232门职业教育国家精品在线开放课程主要分布于爱课程、智慧树和智慧职教等全国性综合平台,见图1。

2.院校空间区域分布

232门课程中,由江苏农林职业技术学院、黄河水利职业技术学院等国家“双高计划”高校建设的课程有129门,占比55.6%。在2017年首批入选的22门国家精品在线开放课程中,“双高计划”建设高校课程占比54.5%,2019年认定课程中“双高计划”建设高校课程占比63.6%。可见国家精品在线开放课程认定逐步向高水平院校及专业倾斜,这在一定程度上有利于集中优质教学资源,發挥专业优势,打造精品课程内容。

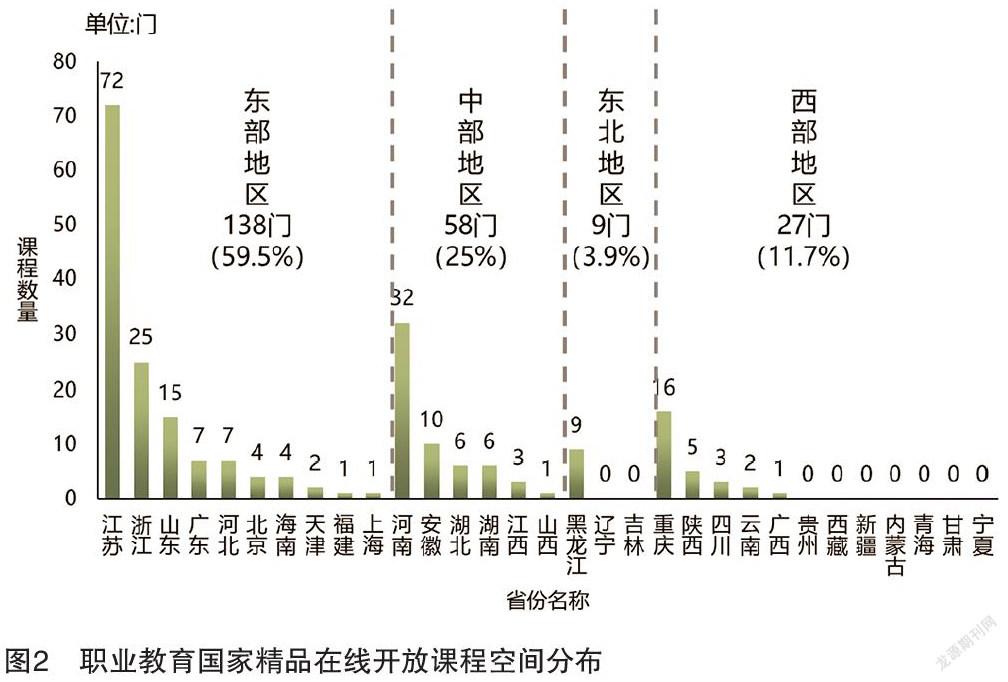

在区域分布上,职业教育国家精品在线开放课程集中分布在我国东部地区(59.5%)和中部地区(25.0%),在西部地区(11.7%)和东北地区(3.9%)分布较少。入选课程中江苏省分布最多,共有37所院校72门课程入选,其次是河南省,共有20所院校32门课程入选,而在西部地区的一些省份如贵州、西藏、新疆、宁夏等认定数量为0,见图2。这一方面说明在课程建设方面,西部地区尚有较大发展空间,同时也印证了我国职业教育资源在区域分布上的不均衡现象比较严重。

3.认定课程学科分布

学科分布一定程度上体现了我国高职教育不同学科的综合实力。232门课程主要集中分布于财经商贸大类(占20.3%)和电子信息大类(占15.5%),而资源环境与安全大类、新闻传播大类、公安与司法大类占比较低,见图3所示。

4.课程开放程度

课程开放程度是国家精品在线开放课程遴选的重要参考依据,且规定只有在全国性公开课程平台面向高校和社会学生开放,并完成两期及以上教学活动的全日制本科和专科层次MOOC才具备认定资格,认定通过后,应面向高校和社会学生开放,并提供不少于5年的教学服务[3]。依据开放程度将认定课程分为全开放(不限选课对象和时间)、半开放(不限选课对象但限制选课时间)和不开放(限制选课对象和时间)三种水平进行统计分析,结果表明,4.7%(11门)的课程为全开放状态,88.4%(205门)的课程为半开放状态,6.9%(16门)的课程为不开放状态。

5.课程开课信息

课程学时数、教学周数、课程内容单元数量等信息可以在一定程度上反映课程建设的科学性、完整性。依据课程平台公布的课程学时数、开课教学周数、课程内容单元数量等信息进行统计分析,发现认定的职教国家精品在线开放课程平均学时数为59学时,平均教学周数为16.7周,平均单元数为10.6个单元,这一结果与高职院校教学安排大体一致。

(二)团队教学分工协作

高水平课程教学团队是促进教学内容改革、优质教学资源开发和教学质量提升的重要保障。从职业教育国家精品在线开放课程团队结构数据分析来看,课程团队教师数量平均为7.5名,其中团队中具有副教授及以上职称的教师数量平均为3.4名,讲师数量平均为1.4名,助理教师数量平均为2.3名,企业兼职指导教师数量平均为0.4名。除了少数课程(占5.7%)只有1名授课教师外,31.4%的课程团队教师数量在2~5名之间,45.7%的课程团队教师数量在6~10名之间,17.1%的课程团队教师数量在10名以上。

(三)学习资源类型丰富

在线精品课程学习资源主要包括微课视频、音频、图片、PPT课件、电子教材、文本、虚拟仿真等资源,其中以微课视频资源最为普遍。基于杨九民依据学习内容呈现形式和视频制作方式对微课视频类型的划分[4],本研究将微课视频类型分为录屏式、实录式、融合式、嵌入式、研讨式、动画式六大类。对232门职业教育国家精品在线开放课程中的微课视频资源调查分析显示,67.6%的课程采用融合式视频呈现方式,50.9%的课程采用实录式,21.1%的课程采用录屏式,采用动画式和研讨式的课程分别为18.1%和6.9%,采用嵌入式视频制作方式的最少,仅有2.2%。此外,55.6%的课程采用了两种及以上视频呈现方式,以适应课程不同类型知识内容的表达。

(四)学习活动形式多样

设计符合学生学习需求和认知特征的学习活动,对于提升学生学习参与度、增强学习效果有重要作用[5]。根据学习活动主体、活动目的不同,学习活动可以分为理解创建类活动(如学习指导、视频学习、实践活动等)、交互分享类活动(如讨论、答疑等学习交互与观点分享)和评价反思类活动(如测验、互评、点评和反思总结等)[6]。借由这一分类依据,对232门职教国家精品在线开放课程中学习活动设计情况展开分析,发现几乎所有认定课程都包含三类学习活动,但在不同学科大类下活动类型有不同侧重。比如在医药卫生大类、电子信息大类课程中理解创建类学习活动数量相比其他两类活动更加突出,在财经商贸大类、文化艺术大类课程中交互分享类课程更加突出,在教育与体育大类、装备制造大类课程中评价反思类活动更加突出。

(五)教学评价多元探索

从评价方式来看,职业教育国家精品在线开放课程主要采用教师评价(课程团队教师或助教人工评价)、同伴互评(课程学习者相互评价)和基于计算机系统的自动评价(平台自动评分系统);从评价措施和功能看,主要采用课初诊断性评价(如课前测试、问卷调查)、课中形成性评价(如嵌入式问题、章节测验、互动讨论等)、课后总结性评价(如期末测试,研究性报告)。调查显示,单元测验与期末测试是职教国家精品在线开放课程最常用的评价形式,分别占85.5%和83.2%,互动讨论占55.3%。在评价框架上,由于课程依托平台功能的差别,依托爱课程、学堂在线等平台的课程主要采用“章节测验+互动讨论+研究性报告+期末测试”的评价形式,依托智慧树、学银在线等平台的课程主要采用“视频浏览+互动讨论+章节测验+见面课互动(签到)+期末测试”的评价形式;依托智慧职教平台的课程主要采用“视频课件资源浏览+章节测验+主观性作业+期末测试”的评价形式。

二、职业教育国家精品在线开放课程建设存在的问题

(一)认定数量总体较少,空间学科分布不均

统计表明,2017-2019年三批认定的职业教育国家精品在线开放课程分别占当年认定课程总量的4.5%、13.9%和5.0%,职业教育精品课程占认定课程总量的7.1%,远低于本科课程认定数量。出现这一结果的原因,一方面是我国高职教育精品在线开放课程建设起步晚、基础弱、数量少,院校相关监督激励机制不完善,课程建设缺乏足够动力支撑;另一方面,重建轻用,不少学校教师甚至管理人员对精品在线开放课程建设的认识还停留在精品资源共享课程阶段,在课程设计、教学活动及学习支持服务等方面缺乏对学生主体地位的充分重视,没有发挥信息技术的最大优势,不符合国家精品在线开放课程认定要求。

职业教育国家精品在线开放课程在空间地域分布上主要呈现为:东多西少,沿海地区多、内陆地区少,经济发达地区多、经济落后地区少。从学校分布来看,仅有5所学校拥有四門及以上课程,约有68.4%的学校仅认定1门课程。在学科门类分布上,232门课程主要集中在财经商贸、电子信息、文化艺术、医药卫生、教育与体育、土木建筑和装备制造七大类学科专业,累计占比75.4%。在能源动力与材料、轻工纺织、生物与化工、新闻传播、资源环境与安全五大类学科专业中占比较低,累计占比3.9%,新闻传播大类和资源环境与安全大类中各仅有1门课程。

(二)团队结构比例失衡,专兼结合策略缺乏

要提升课程学习质量,关键要有一支专业技术水平高、教学水平能力强的课程教学团队。精品在线开放课程从设计、开发到运营涉及到包括课程规划设计、脚本撰写、课件制作、拍摄制作、学习内容发布、论坛互动答疑、作业批改、成绩分析评价等系列工作。因此,课程教学团队除了要有学科教学专家(主要负责学科知识讲授,确保内容科学性)外,还要吸纳信息技术整合专家(负责信息化教学媒体材料设计开发)和信息化教学设计专家(主要负责课程信息化教学设计,确保内容教育性),以更好地服务信息化环境下的精品在线开放课程建设。此外,由于面向职业教育的课程更加注重实践性知识学习,以及促进课程内容对接岗位标准和证书标准,教学团队还需要吸纳来自实践一线的企业专家。而从调查数据来看,232门课程中教学团队成员绝大多数为来自学校专业教学的学科教学专家,仅有少量课程教学团队邀请企业专家参与(占5.3%),而极少数课程团队中有信息技术整合专家和信息化教学设计专家(占比小于1.3%)。

(三)在线交互程度不足,学习支持服务欠缺

在线开放课程中师生的在线交互对于提升学生学习参与度、提升课程学习效果有促进作用[7]。从交互主体来看,精品在线开放课程中的学习交互一般有如下三种形式:“教师发帖—学生跟帖”“学生发帖—教师跟帖”“学生发帖—学生跟帖”。基于段春雨等人构建的“在线学习交互质量分析框架”[8],从观点点评、问题回应、讨论引导、案例示范和总结提升五个维度,对232门精品在线开放课程的交互数量和交互质量进行随机抽样分析。从交互数量来看,大多数课程的发帖数和平均回帖数之和都在选课人数的10%左右,且交互形式几乎全为“教师发帖—学生跟帖”的单一形式。从交互质量进行来看,大多数课程跟帖内容都是对发帖人的观点进行点评,且多数停留在“无用”或“帮助不大”水平,少数帖子会对他人问题进行回应,极少数跟帖会进行举例分析与类比,这说明职业教育精品在线开放课程中学习交互无论在数量还是质量上都比较欠缺。

(四)评价内容有待完善,反馈机制尚需健全

职业教育国家精品在线开放课程基本上都是依托嵌入式问题、单元测验、单元作业、讨论参与、期末考试以及课程资源浏览等,采取“教师评价+同伴互评+自动评价相结合”的评价方式,但在评价实施过程中依然存在一些问题。一是评价内容不够全面。嵌入式问题、单元测验、期末考试等评价形式大多定位于对学生知识水平的测评上,仍旧关注学生对知识的识记、领会和理解,这在布卢姆认知目标分类体系里面属于低阶认知层级[9]。但课程评价不能仅仅定位于低阶认知层次,更应该关注学生分析、评价、创造等高阶思维水平,注重学生的全面发展。二是评价反馈机制不够健全。学习评价具有诊断、反馈和激励等功能,其中反馈在时空分离的在线学习过程中占据重要地位,反馈应具有及时性、明确性的特点。嵌入式问题、单元测验和期末测验依托平台自动评价功能在反馈及时性上基本满足要求,但讨论参与过程中反馈及时性较差。除了需要及时反馈,还需要进一步通过解释明确错误的原因以增进学生的理解,这一点目前还比较欠缺。

三、职业教育在线精品课程建设路径

(一)融合重构,优化职业教育特色在线精品课程设计

1.基于“学的目标”重构高质量教学内容

“学的目标”强调对职业教育人才培养目标的回答,是职业教育在线精品课程开发与教学组织的实施依据。一方面,从创新性、复合型人才培养需求出发,课程标准对接岗位技能标准、行业证书标准和大赛能力标准,与行业企业共建知识模块化、能力阶梯式、突出职业素质的在线精品课程体系,基于岗位水平、技能比赛的能力和素質要求重构课程目标,并推动教学内容重构。另一方面,统筹采用多种内容承载形式(如实录式、演播式、对话式、实操式、录屏式等)和多样化资源呈现形态(文本、图像、视频、动画、虚拟仿真等)支撑学生持续深度的个性化学习。

2.基于“学的过程”重构合理性教学活动

学习科学的研究成果表明,在线课程教学效果除受学习内容质量的影响,更多由学生学习活动过程所决定[10],通过学习活动可以有效激活学生原有认知结构并进行新知识建构。因此,需要基于学习内容的差异合理安排在线学习活动。首先,学习内容差异化会带来学习过程的差异化体现,重点表现为学习活动主体、客体、工具及活动规则等发生变化。比如陈述性知识(理论知识)学习需要关注“刺激注意—激发预期—表象呈现—知识联结—意义生成—复习巩固”的活动策略,而程序性知识(实践知识)学习需要重视真实情境创设和任务体验,并在实践过程中促进对陈述性知识的转化。其次,学习活动既要满足学生对课程基础知识、概念原理、操作技能的记忆、理解与运用,还要帮助学生避免机械学习,促进学生问题解决能力、知识迁移与批判性反思的高阶思维能力培养。

3.基于“学的方式”重构混合式教学模式

不同课程内容的学习需要不同的学习活动支撑,需要应用相关教学模式促进目标达成。加速基于在线精品课程适应职业教育教学需要的混合式教学模式改革,引导高职教师工作重心从在线精品课程建设转到在线精品课程应用。要避免同类课程重复建设带来的资源内耗,促进教学资源从优势学科向基础薄弱的学科倾斜,避免造成“强者愈强,弱者愈弱”的学科建设失衡现象。同时,创新在线精品课程应用推动课程内涵建设,结合翻转课堂、直播教学等多种教学模式和现代教学信息技术,打造“在线精品课程+”立体化学习场域,如在结合项目式学习、虚拟实训、岗位实践促进在线精品课程的校内SPOC化运作,探讨在线精品课程应用新模式、新方法,推动在线精品课程教学模式创新。

4.基于“学的效果”重构精准化评价考核

课程评价具有的诊断、激励和反馈等功能可以有效呈现学生学习成就,调节学习进度,提升学生学习参与度和持续性。首先,加强课程学习评价内容的全面性,既要关注对基础概念、定义的识记、领会,也要满足学生分析、评价、反思等高阶能力提升需求,设计更高质量的测试题型和更加有效的测试工具,提升课程学习评价质量。其次,增加课程中过程性学习评价所占比重,如将视频中嵌入式问题、论坛讨论质量、生成性知识情况纳入过程性评价范畴。再者,通过制定评价量规实现“评有所依”,提倡学习水平相近学生开展互评,以及在正式评价前进行模拟互评,保障在线精品课程学习评价的公平性、有效性。最后,要做到及时评价及有效反馈,对于评价中发现的问题能够及时反馈给学生,以帮助指导学生进步以及促进教师的教学反思。

(二)能力本位,锻造高质量在线精品课程教学团队

1.转变教学理念,提升教学能力

在线精品课程中教师与学生角色定位发生变化,教师由知识传授者转变为学习过程的支持者,学生由知识的被动接受者变成意义的主动建构者。因此课程团队教师需要转变教学理念,放弃原有知识权威,尊重学生个性化认识发展规律,创新多元知识获取模式,在教学实践中摸索、总结并创新适应信息化环境下人才培养模式。

2.完善知识结构,加强学科素养

学科素养是教师专业知识和技能水平的体现,是教师专业化发展的核心内容。在线精品课程教学中,无论是课前情境创设、任务导入,还是课中活动主题设计、建构知识交互以及课后反思评价,都需要结合本学科前沿研究成果,创新课程知识内容和结构体系,因此需要一支知识面广、紧跟时代发展的高质量创新教学团队。

3.构建人才梯队,明确分工合作

在线精品课程团队建设要做到成员优势互补。从任务角色来看,高质量在线精品课程教学团队一般包含课程负责人、课程骨干教师和课程助教三类人员。课程负责人承担课程整体规划和顶层设计任务,是课程教学团队核心人物,骨干教师是开展课程教学和教学视频拍摄、制作主力军,课程助教完成答疑、任务发布和作业批改等在线学习支持服务;从专业能力来看,充分考虑教学经验丰富的专家型教师和精力充沛的中青年教师协调搭配;从职业能力来看,鼓励校内专职教师和企业兼职教师合作教学,校内专职教师主要负责理论知识教学,企业兼职教师主要承担实践能力培养。

(三)三位一体,打造在线精品课程混合学习支持服务

1.智能联动,平台支持是基础

在线精品课程学习平台是师生之间、学生之间、学生与课程内容之间交互的重要场域,是开展在线精品课程导学、教师督学、评价促学等教学活动的空间基础。首先,基于平台大数据分析实时掌握学生学情水平,预测学习路径变化趋势,并开展学习策略和学习方法自适应推荐。其次,基于智能学习系统,根据学生学习进度推送符合学习需求的学习资源,如以知识内容为基础的学习资源、以交互学习为基础的同伴资源和以迁移学习为基础的情境案例资源等。第三,平台支持分析学生过程性学习数据,并提供及时的学习效果评价和反馈措施,促进在线精品课程深度学习。

2.协作交互,教师支持是关键

在线精品课程环境下知识传递作为师生双方的信息交互过程,教师在其中扮演着重要角色,教师支持对在线学习投入和学习持续性有重要影响。因此,教师一方面需要提供促进学生知识建构和知识管理的信息技术工具(如思维导图工具)并引导学生积极使用;另一方面,要着重设计增强学生情感体验的学习内容和学习活动,教学过程中使用风趣幽默的语言和观点以营造积极轻松的学习氛围,还可通过直播教学或在线交流工具与学生建立牢固的情感联系,增强学生课程学习持续性。

3.政策引领,学校支持是保障

尽管目前众多职业院校都在大力推进符合自身需求的在线精品课建设,但由于教师及管理人员对在线课程建设认识不到位,存在课程建设质量一般、教师教学动力不足、学生选课缺乏规划等问题。学校应积极探讨在线精品课程建设及使用制度机制,如修订课程标准与专业人才培养方案,通过学分激励鼓励学生积极选修优秀在线精品课程;出台在线精品课程建设及应用的绩效激励措施,鼓励教师积极应用在线精品课程开展混合式教学;加强在线教学技能培训,打造师生在线教学文化阵地;加强考核评价,建立行之有效的在线精品课程考核评价及监督制度,根据反馈与效果评价对课程进行优化、改善。

(四)协同整合,构建基于职业行动领域的在线精品课程群体系

课程群是由课程目标和内容相互独立又关系紧密的多门课程整合构成的一系列课程。基于课程群建设,全面提升课程建设质量已经成为当前教育教学改革的基本共识[11]。课程群基于系统性、非线性和不确定性关系凸显课程之间关联性,促进专业知识有效联接和综合运用[12]。如爱课程平台中国大学先修课程系列、教师教育课程系列和网易云课堂平台微专业就是课程群早期形态。由于职业教育基于岗位任务和工作过程的课程建设需求,当前课程群缺乏从专业体系和岗位能力提升的系统性和整体性视角考虑,因此还未形成基于专业—岗位的在线精品课程群体系。同时,部分学校、专业和团队由于成员数量、能力、经费等各种原因,建设思路大多局限于课程本身,缺乏从专业整体角度统筹规划,较难形成课程群的整体化建设思路。

基于职业行动领域的在线精品课程群应遵循“顶层设计、反向施工”的原则,即实际工作成果作为在线精品课程群设计的逻辑起点,将典型工作任务转化为典型学习领域,逆向确定核心能力、课程结构和课程内容,基于协同创新与资源整合构建课程体系。在组织结构上强调校校联合和校企合作,对各自在本专业或专业群内的优势课程进行组织遴选,突出协同构建、合作开发思路,可同时用于学生培养和企业员工培训。群内课程密切相关、相互支撑、逐层递进,使得课程内容更加系统,一定程度上支撑学生形成较为清晰的职业思维和更加完整的职业能力,强化在线精品课程学习效果。此外,基于职业行动领域的在线精品课程目标达成要求,提高学生对职业行动领域系列任务的整合解决能力,促进知识、技能和职业素养整合,确保学生可进一步申请并获取MOOC专业证书或MOOC职业技能证书,促进终身教育制度形成。

参 考 文 献

[1]教育部.中国慕课数量和应用规模居世界第一[EB/OL].(2020-12-13)[2021-07-25].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/202012/t20201214_505232.html.

[2]教育部等九部门.关于印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》的通知[EB/OL].(2020-09-23)[2021-07-25].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/zcs_zhgg/202009/t20200929_492299.html.

[3]教育部.关于开展2019年国家精品在线开放课程认定工作的通知[EB/OL].(2019-07-01)[2021-07-25].http://www.moe.gov.cn/s78/A08/tongzhi/201907/t20190702_388689.html.

[4]杨九民.在线视频课程中教师对学习过程与效果的影响[D].武汉:华中师范大学,2014.

[5]刘清堂,叶阳梅,朱珂.活动理论视角下MOOC学习活动设计研究[J].远程教育杂志,2014(4):99-105.

[6]李东辉.深度学习视域下MOOC学习活动设计研究[D].兰州:兰州大学,2019.

[7]吴华君,葛文双,何聚厚.教師支持对MOOC课程持续学习意愿的影响研究——基于S-O-R和TAM的视角[J].现代远距离教育,2020(3):89-96.

[8]段春雨,王文娇,常宇,闫寒冰.大规模远程培训中辅导教师在线交互质量分析框架构建——基于扎根理论的初步探索[J].中小学教师培训,2019(10):29-33.

[9]王汉松.布卢姆认知领域教育目标分类理论评析[J].南京师大学报(社会科学版),2000(3):65-71.

[10]LAISEMA S,WANNAPIROON P. Design of collaborative learning with creative problem-solving process learning activities in a ubiquitous learning environment to develop creative thinking skills[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences,2014(116):3921-3926.

[11]杨俊杰,陈正雄,赖绍聪.地球科学在线开放课程群建设的认识与思考[J].中国大学教学,2018(11):51-56.

[12]黄洵.职业行动领域视角下在线课程群构建研究[J].广西广播电视大学学报,2016(3):84-88.