结合兰州新区NCE10# 路道路工程浅析湿陷性黄土路基处理方案的比选

2021-01-21朱熙明

朱熙明

(甘肃省建设设计咨询集团有限公司,甘肃 兰州730030)

1 概 述

根据地质勘察报告,该项目道路沿线土层具有自重湿陷性,湿陷等级为Ⅳ(很严重),此次设计对道路全线地基进行整体强夯。

该项目所处区域分为场平区和黄土丘陵原状地貌区,具体划分以南侧道路红线为界,北侧主体道路位于已经场平区域,南侧25 m 宽绿化带位于黄土丘陵区,需要开挖山体,形成挖方边坡。

2 设计规范对湿陷性黄土的处理要求

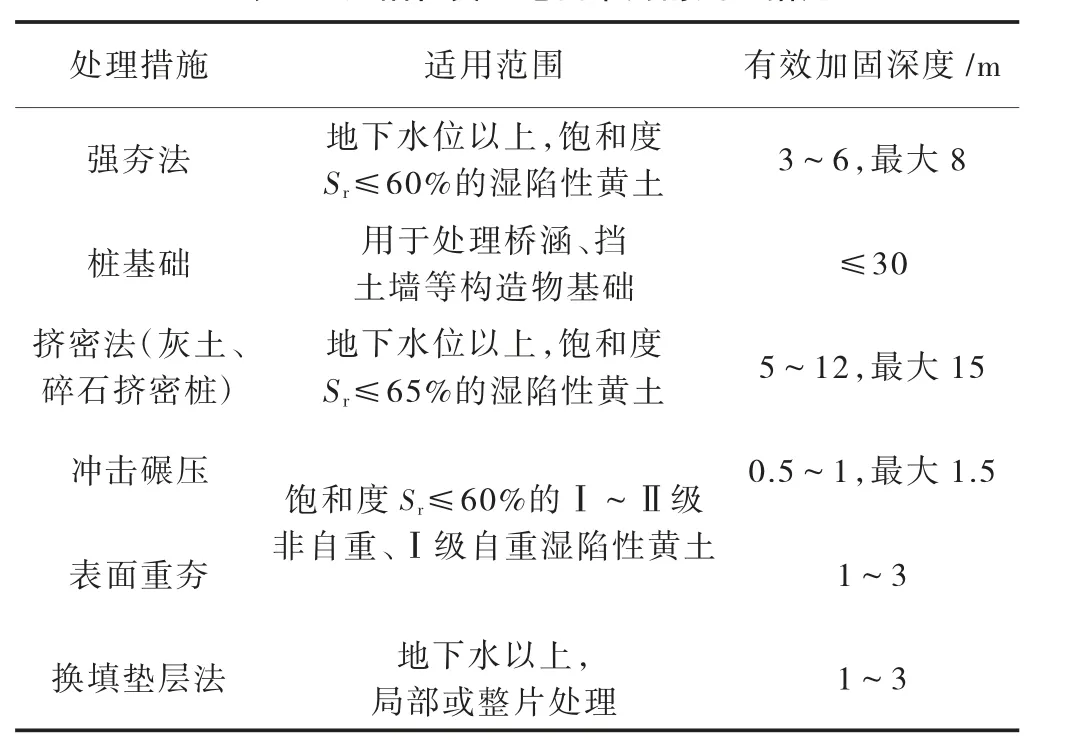

根据《公路路基设计规范》(JTG D30—2015),湿陷性黄土地基处理设计应根据公路等级、处理深度要求、湿陷等级、材料来源、施工条件及对周围环境的影响等,按表1 经技术经济比较后确定处理措施。

表1 湿陷性黄土地基常用的处理措施

3 路基处理方案比选

该项目道路场地内具有Ⅳ级湿陷性;当沿线黄土状粉土层具有湿陷性时,参照《黄土地区公路路基设计与施工技术规范》(JTG/T D31-05—2017)及《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025—2004)的相关要求,根据地基湿陷性等级采用相应的处理措施,避免路基稳定受到威胁。

3.1 常用地基处理方案

根据相关经验,可供选择的方案有垫层法、灰土挤密桩法、强夯法、冲击碾压法等。

3.1.1 垫层法

垫层法是非自重湿陷场地最常用的消除湿陷性的处理措施,一般用于消除1~3 m 厚土层的湿陷性。具体做法为挖去地基表层部分或全部黄土,回填砂砾,并在最佳含水量状态下分层夯实,达到压实度标准,以满足对地基承载力和变形要求。

3.1.2 灰土挤密桩法

灰土挤密桩法是软土地基加固处理的常用方法之一,通常在湿陷性黄土地区使用较为广泛。特点在于不取土,挤压原地基成孔;回填物料时,夯实物料进一步扩孔。

灰土挤密桩法主要特征如下:

(1)与土垫层相比,无须开挖回填,因而节约了开挖和回填土方的工作量。

(2)可就地取材,因而比其他处理湿陷性黄土的方法工程量小,造价为低。

(3)由于不受开挖和回填的限制,一般处理深度可达12~20 m。

3.1.3 强夯法

强夯法加固地基是减少黄土的大孔隙、改善地基土层均匀性、消除土层湿陷性和提高地基土承载力的一个有效方法。

强夯法主要特征如下:

(1)使用工地常用简单设备。

(2)施工费用低,节省投资,同时耗用劳动力少和现场施工文明等。

(3)施工工艺操作简单。

(4)适用土质范围广。

(5)节省加固原材料。

3.1.4 冲击碾压法

冲击碾压法原理同强夯法,主要是利用运动中的三叶或五叶凸形轮产生集中冲击荷载压实路基土、石填料,达到加固路基的目的。由于冲击碾压法压实能量不及强夯法,故冲击碾压处理湿陷性黄土的处理深度不及强夯,有效处理深度约为2 m,对于埋深较浅、湿陷等级较低的黄土层,冲击碾压法处理地基效果显著,具有运行速度快、施工工序少、工期短、成本低、应用范围广等优点,能够有效控制路基工后沉降、提高路基强度、稳定性和压实均匀性,是一种更加廉价的地基处理方法。

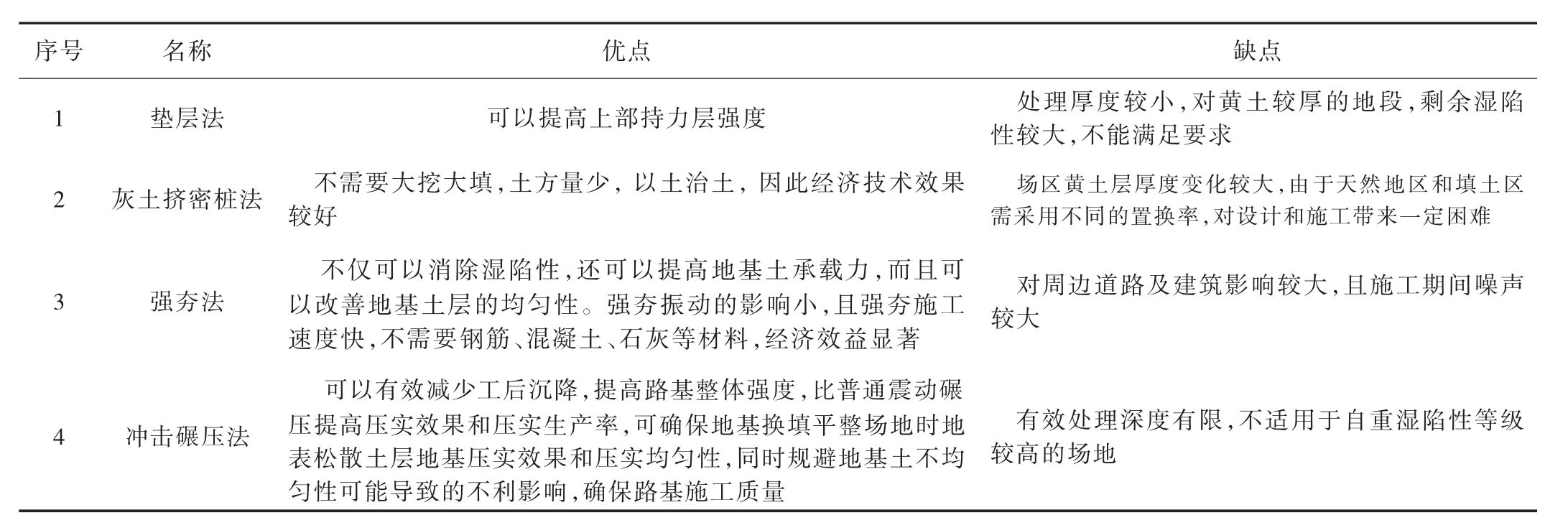

3.2 常用措施的优缺点

常用措施的优缺点见表2。

表2 常用处理方法优缺点比较对照表

4 地基处理方案的确定

强夯法、软弱土置换法、增设垫层+ 冲击碾压法都是常规的底基层处理方法,在兰州新区较为常用。新区场平区素填土层由于回填时间较短、填方高度较大,尚未完成自重固结,工程性能一般,不可直接作为路基持力层,但出于该道路工程特点,道路所处场平区填土沉降期较短,常规软弱土置换法、增设垫层+ 冲击碾压法均存在加固深度较浅的弊病。

综合比较各个方案,灰土挤密桩法和强夯法能满足处理湿陷性等级严重的道路路基要求。强夯法较灰土挤密桩法来说,施工速度更快、造价更低、设备更简单,同时参考新区处理场平区域的实际经验,此次设计拟采用强夯法对路基进行处理。

强夯范围为道路全线路基,填方段落为用地界范围内,挖方段落范围至距离道路边坡底部1 m 处。

4.1 K0+660~K1+040 段路基设计

K0+660 ~K1+040 段场平区属于黄土填土区域,填土高度最大值在10 m 左右。由于场平区填土压实度一般低于城市主干路要求,此次设计按照以下措施进行处理:

(1)将该段道路范围内的场平区下挖6 m 深,下挖边坡坡率为1∶1,同时对该段道路范围内的自然沟道进行分层填筑路基施工,并使填筑路基标高与场平区下挖后标高位于同一高程面。填筑路基施工前应对紧贴的场平区填土边坡进行开挖台阶处理,开挖台阶宽度为2 m,坡度为2%的内向坡。

(2)填筑路基边坡按照道路填方路基边坡坡率执行,场平区下挖6 m 后应与填方路基基本位于同一个高程面,共同形成该项目道路路基的第一个强夯工作面,该设计采用强夯措施在第一个强夯工作面夯实道路路基,点夯夯击能4000 kN·m,满夯夯击能2000 kN·m,强夯影响最大深度至原状地表以下4 m 左右,需要强夯补土至第一个强夯工作面。

(3)第一个强夯工作面路基处理完成以后,在路基全宽度范围内继续分层填筑路基施工,填筑高度约为4.5 m,并形成第二个强夯工作面,该设计采用强夯措施在第二个强夯工作面继续夯实道路路基,点夯和满夯夯击能均为2000 kN·m,需要强夯补土至第二个强夯工作面。

(4)第二个强夯工作面即是道路路床下底面,道路路基处理完成后,针对道路路床可采用6%掺灰处理加固路床,但考虑到新区石灰质量较差,很难固结,因此该项目道路采用80 cm 厚天然砂砾改良层措施以达到提升路床CBR 值的目的。

4.2 其余段落路基设计

道路其余段落所在的场平区均由前期挖山形成,结合该项目道路南侧25 m 绿化带范围内对山体的开挖,此次路基设计首先在道路设计标高以下1.5 m 范围内开挖路槽,路槽底面即为路基顶面,然后采用强夯措施夯实道路路基,点夯和满夯夯击能均为2000 kN·m,需要强夯补土至路基顶面。道路路基处理完成后,针对道路路床可采用6%掺灰处理加固路床,但考虑到新区石灰质量较差,很难固结,因此该项目道路采用80 cm 厚天然砂砾改良层措施以达到提升路床CBR 值的目的。

4.3 填挖交接处路基及半填半挖路基处理

在填挖高差大于3 m 或处于陡坎地段的横向半填半挖和纵向填挖转换路基的填挖结合部,为减少路基不均匀沉降,均应进行强化设计。

对于半填半挖及填挖交界路段,采用挖台阶方式进行搭接处理,当原地面坡度陡于1∶5 时,应将原地面开挖成不小于2 m 宽的台阶,台阶面设置2%向内倾斜的坡度,对于原地面坡度陡于1∶1 的部位应先按1∶1 进行刷坡处理,再进行挖台阶处理。填方段对原地面清表整平后进行强夯处理,然后分层填筑压实路基至路床底面;挖方段超挖至路床底后进行强夯处理,然后在路床超挖底面与顶面沿填挖分界线10 m 范围内分别铺设一层格栅,每层宽度均为填挖方两侧各5 m,土工格栅上、下层间距为0.8 m,格栅之间为80 cm 天然砂砾路床改良层。对于半填半挖路段,应重视半填部的地基处理,处理方式同一般填方路段。路基填挖结合部必须严格控制压实度。

5 结 语

道路工程设计中,以路基处理的造价对总投资的影响为最大。所以多种路基处理方案的比选论证,选择兼顾技术指标和经济指标的处理方案是特殊路基处理的重点内容。