白花前胡的研究现状及展望

2021-01-21宋丽雅刘家水谈永进查光圣

宋丽雅,刘家水,谈永进*,查光圣

(1.安庆医药高等专科学校 药学系;2.安徽光盛农业股份有限公司,安徽 安庆 246003)

前胡是我国的一味传统中药,始载于《名医别录》。其味苦、性寒;具有降气化痰,散风清热的功效[1]。前胡属(PeucedanumL .)植物约有130多种,在全球广泛分布,我国境内大约有30多种,7种可入药[2, 3]。在2005年以前,《中国药典》收录中药前胡的来源有白花前胡和紫花前胡(Angelicadecursiva(Miq.) Franch. et Sav.)两种,随着后续的研究发现这两种植物在化学成分及药理性质上存在差异。重新修订后的药典仅收载了白花前胡,临床研究表明,前胡针对风热咳喘、心血管疾病及癌症等具有良好的药效,是一种药用价值极高的中草药[1]。本文就白花前胡的形态学特征、种质资源分布状况、栽培技术、提取技术、化学成分分析及药理作用等方面的研究进行总结,并对其研究前景提出展望,旨在为白花前胡的合理利用与开发保护提出参考建议。

1 白花前胡的形态学特征

白花前胡是一种多年生草本植物,其株高0.3-1.2 m,根表面黑褐色或灰黄色,主根长1-5 cm,侧根2-6支,根头部外围及茎基部有纤维状叶鞘残基留存,根上端具密集的横向环纹,下部具纵纹和沟壑,且有明显的横向凸起皮孔。白花前胡茎圆柱形,有纵线纹,老茎光滑无毛,嫩茎分叉处多具短毛。白花前胡基生叶有长柄,长6-20cm,叶鞘扩大抱茎,叶片呈宽卵形或三角状卵形,二至三回三出式羽状分裂,第一回羽状叶片具小叶柄,末回裂片呈菱状倒卵形,叶缘有粗锯齿,不带有紫色;茎生叶具短叶柄或无叶柄,叶形与基生叶形状相似,较小,顶端叶片简化,但叶鞘宽大。顶生复伞形花序,每一伞形花序约20朵白色小花,花瓣5枚,总苞片少数,小总苞片数7-10。卵状椭圆形双悬果,背部压扁,内有油管。花期7-9月,果期10-11月。

2 白花前胡的种质资源分布

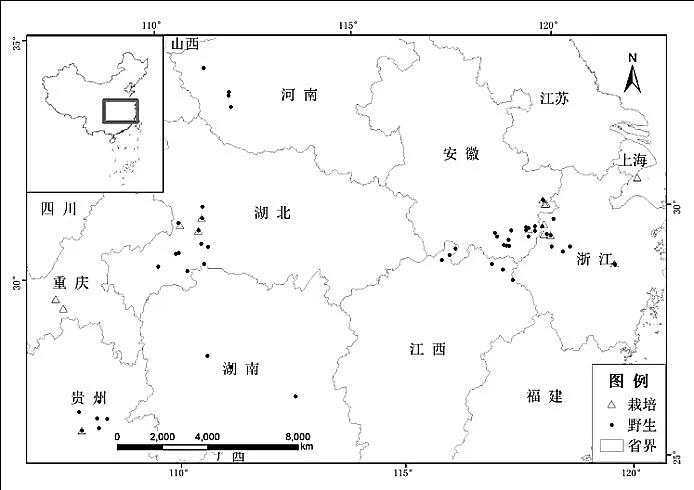

早在2013年,熊永兴[4]等就对白花前胡的资源做了系统的野外实地调查。白花前胡适应于温暖、湿润的气候条件,主要生长在海拔100-2000m的向阳坡,疏林边缘,山坡草丛及路边灌丛均有分布。白花前胡对环境要求比较严格,生态环境是制约其分布的主要因素。白花前胡野生资源目前主要分布于我国安徽的皖南山区,浙江的西北部地区,湖北的鄂西南地区,贵州的黔东南地区和铜仁地区,河南的豫西南地区,湖南的湘中、湘西地区,江西东北部地区以及成都等地;白花前胡的栽培资源主要分布于湖北的秭归、兴山、夷陵区;安徽的宁国、歙县、黟县、绩溪、休宁县;浙江的磐安、新昌、淳安、临安;贵州的凤冈、施秉、黄平、毕节;重庆的武隆、涪陵等地区。(如图1所示)

图1 白花前胡主要资源分布图

产于安徽和浙江的前胡习惯上被称为宁前胡,占药材市场份额的百分之八十左右,产于湖北湖南贵州等地的前胡成为信前胡,占市场份额的百分之二十左右。史婷婷[5]等,利用多源多时像技术对宁国白花前胡的种植面积做了调查,两种技术发现,宁国的白花前胡种植面积至少在24585.43亩以上,由此可见白花前胡的种植资源较为丰富。

3 白花前胡的栽培技术

由于白花前胡的具有较高的药用价值,其市场需求量大,各地栽培面积也在不断增加。近年来,白花前胡的栽培技术研究也引起了大量学者的关注。简要归纳起来主要有以下几个方面展开:选地整地,育种与种植,田间管理,采集加工和储存等方面展开。邱晓霞[6]指出栽培模式对白花前胡的香豆素含量影响最大,其次根的分叉程度和干燥程度也有影响。陈星[7]在此基础上指出山谷溪边及向阳疏林等野生环境生长下的白花前胡抽薹需要经过数年,但人工栽培的白花前胡第二年就会抽薹,陈星[7]、汪丽梅[8]等学者均建议模拟野生生长环境,进行仿野生栽培以提高白花前胡产量。周晓红[9]指出,在播种前可以先对种子进行消毒处理,每667种植地使用50 kg细土进行拌匀,将种子的使用量为1.0-1.2kg/667进行播种可以提高产量。冯协和[10]等对种子的发芽进行研究,发现经18 h浸泡预处理的发芽率和发芽势最高。陈如兵[11]对白花前胡的种子萌发进行了系统化研究,发现温度对种子的萌发率影响较高,而光照对种子的萌发影响较小;且在25℃条件下种子的萌发率最高,可达46.00%;并设立种子质量分级。郑颖[12]等通过不同的处理方式,发现白花前胡的产量差异很大,以银膜覆盖并采用漂盘育苗技术和单纯的采用银膜覆盖产量最高,单纯的银膜覆盖纯收益也最高。很多种植实验提及每年3-4次打顶折枝的办法可以减少抽薹现象,提高产量,但文献没有出现具体数据支持,仍具有研究空间。

4 白花前胡化学成分及药理学研究

近几年随着色谱分离技术及纯化技术的进步,越来越多的化学成分从白花前胡中分离出来。目前化学成分主要分为香豆素类及挥发油类、菲醌类、有机酸、甾醇类等有机化合物[13, 14]。化学成分与药理性质见表1。

表1 白花前胡主要化学成分及药理性质

汪康等[25]利用利用多种色谱法首次从白花前胡中共分离5个化合物;分别是异紫花前胡内酯(Nodakenetin)、噢洛内酯(Oroselol)、紫花前胡素D、Pd-C-Ⅱ、Marmesin-11-O-β-D-glucopyranosyl(1→6)-β-D-glucopyranoside。梁利香[26]等利用气相色谱-质谱联用仪测定白花前胡地上各部分挥发油的含量,发现石竹烯类、1R-α-蒎烯类物质含量较高,且在茎及叶柄中萘类成分挥发油物质含量较高,在综合利用时要防止人畜中毒。Chen Ling Li等[27]最新研究表明白花前胡抽薹后,其次生木质部面积大大增大,有7种香豆素含量水平降低,因此不适合作为药材使用;Eun-Sang Cho等[28]发现白花前胡根的乙醇提取物BP10A可以有效地抗结肠癌,Xin-Yu Li等[29]从白花前胡中提取出了新型美吡喃型香豆素类衍生物对细胞的生长具有温和抑制性,可能对白血病及前列腺癌具有抑制作用。白花前胡作为一种传统中药其药理价值会随着科学水平和技术手段会被进一步大量开发,但新的药理学研究还未被临床广泛应用,研究结果的成果转化研究将会进一步提升白花前胡的药用价值。

5 白花前胡分子生物学研究

目前关于白花前胡遗传特性和基因功能方面的报道较少,仅Zhao等[30]利用转录组学和代谢组学结合的方式,研究了参与白花前胡香豆素类化合物生物合成途径的基因,在此基础上又对白花前胡佛手酚-O-甲基转移酶的基因进行了克隆、功能分析以及催化机制的研究[31]。Ziwei Sui等[32]通过克隆几个参与白花前胡香豆素合成的基因,利用实时荧光定量PCR (qRT-PCR)和高效液相色谱(HPLC)分析研究了基因与化合物之间的关系,发现茉莉酸甲酯(MeJA)、紫外线照射和低温均可使香豆素含量升高,这与苯丙氨酸解氨酶(PAL)的表达水平升高相一致,表明白花前胡中香豆素的含量与苯丙氨酸解氨酶具有相关性。刘义梅[33]等采集了来自浙江、安徽、江西、河南、湖北、贵州等地的白花前胡样本,利用ISSR分子标记技术对其进行了遗传多样性研究,发现所有样本聚为四个大枝,其中浙江、河南、湖北等地的样本分别聚为一枝,剩下样本为一枝。表明白花前胡的遗传关系与产地具有一定的相关性,但不严格按照产地分布,遗传多样性相对较高。Yingshuo Li等[34]通过高通量手段对白花前胡的基因组进行了测序,并通过基因组学分析发现,白花前胡和滨海前胡在火山爆发前已经形成了一个单支分系。时博等[35]分析白花前胡基因组信息,开发了SSR分子标记,并发表了部分引物序列,但具体适用并扩增效率较高的引物还需要进一步筛选。利用多种分子标记技术研究白花前胡的遗传结构、系统发育等方面的研究还未见报道。

6 前景与展望

白花前胡作为传统中药已在临床上被广泛应用。对白花前胡药用资源的开发和保护提出如下建议:(1)白花前胡目前虽被广泛种植,但由于其对生存环境要求严格及长期的过度开采,造成野生资源目前呈碎片化零星分布;提高对白花前胡野生资源的保护有利于其物种进化繁衍和种质资源活力保存。(2)白花前胡的抽薹机制目前尚不明确,研究其抽薹机制,有效控制其抽薹可以大幅度提高白花前胡的药用品质和产量。(3)硅胶法、色谱法、毛细管电泳法等技术手段为白花前胡的化学成分及药理学研究提供了基础,随着科技进步,药物的成分和药理学性质将进一步被挖掘。(4)目前白花前胡中医临床主要作解表药使用,用于祛风解表,化痰散热,大量药理学研究还停留在理论阶段,未被临床应用,提高其实际临床应用研究将对白花前胡的药用价值提升及心脑血管和癌症的治疗研究将重要意义。(5)目前关于白花前胡的分子生物学研究还不够热门,利用分子标记手段研究白花前胡的起源进化,谱系地理结构,群体遗传结构等可以为白花种质鉴定和栽培育种优化及野生资源的保护提供积极意义。

综上所述,白花前胡无论是在物种保护、栽培技术、遗传进化、化学成分及药理学等方面仍具有较高的研究价值和前景。