全球制造业贸易中“全球化效应”评估:国内贸易成本因素的影响

2021-01-19王霞

王霞

摘要:量化评估“全球化效应”是贸易研究领域亟待突破的重要现实问题。在包含“时变距离变量”的结构引力模型中纳入国内贸易成本因素以全面考量“全球化”对跨国贸易成本和国内贸易成本的影响,使用时变距离效应估计系数的变化率(即“距离效应变化率”)捕捉1997—2018年期间全球化对全球具有较强工业竞争力的国家之间制造业贸易增长的影响。结论表明,在引力模型贸易效应估计中引入国内贸易成本因素是解决“距离之谜”的关键,能够更为准确地捕捉全球制造业贸易中的“全球化效应”;全球制造业贸易中的“全球化效应”具有明显的行业和国家异质性,其中行业视角下的经验估计揭示了2008年金融危机后全球化“慢化”的趋势,国家视角下的经验估计揭示了金融危机后全球化效应的逆转、深化、慢化、显现等四种不同的发展趋势。

关键词:遗漏全球化难题;制造业贸易;全球化效应;国内贸易成本;距离效应变化率

中图分类号:F740文献标识码:A文章编号:1007-8266(2021)11-0023-10

基金项目:国家社会科学基金项目“中美贸易摩擦对全球先进制造业格局的影响及我国的应对策略研究”(19BGJ034);浙江省自然科学基金项目“中美贸易摩擦背景下大型区域贸易协定对中国先进制造业生产贸易的影响机制研究”(LY20G030009)

学界普遍认为“距离”是影响国际贸易成本最重要的因素之一,几乎所有贸易效应的经验检验都可以捕捉到“距离”对贸易增长显著的抑制效应[ 1 ]。随着全球化的发展,贸易的运输成本和通信成本逐步下降,由于距离而产生的贸易成本应该会明显减少,但基于引力模型的检验结论却没有为此提供有力的经验支持[ 2-3 ]。迪斯迪埃(Dis? dier)等[ 4 ]对103篇文献中1 467个距离贸易效应的估计值进行Meta分析,发现这些文献的结论基本一致:过去半个多世纪中,距离对贸易增长的抑制效应不但没有减弱反而有所增强。这一与现实相悖的结论被学者们称为“距离之谜”,也被称为“遗漏全球化难题”[ 5-6 ]。一些学者甚至据此认为贸易引力模型无法捕捉“全球化”的影响,相关讨论延续至今。

一些学者认为“遗漏全球化难题”主要是由现实中“全球化”对不同国家贸易增长的异质性影响造成的。伯恩(Brun)等[ 7 ]在传统引力模型中引入多边贸易阻力项后检验到距离对各国之间尤其是高收入国家之间贸易增长的抑制效应明显减弱;卡艾尔(Carrère)等[ 8 ]通过检验124个国家之间距离的贸易效应,发现“距离之谜”仅存在于低收入国家之间的贸易活动中,1970—2006年期间距离对低收入国家之间贸易增长的抑制效应约增强18%。基于上述研究,学界对“遗漏全球化难题”产生的原因给出的一种解释是,高收入国家相对充分地利用了“全球化”发展带来的机遇,而低收入国家则处于全球化浪潮的边缘,因此距离对高收入国家之间贸易增长的抑制效应显著减弱,而对低收入国家之间贸易增长的抑制效应非但没有减弱甚至由于贸易的转移效应而有所增强。

另一些学者则认为,引力模型估计中“遗漏全球化难题”的产生主要是由于实证方法的选择引起的。林发勤(Faqin Lin)[ 9 ]认为“距离之谜”的产生是由于引力模型估计中忽略了詹森(Jensen)不等式的影响,他使用赫尔普曼(Helpman)等[ 10 ]的两阶段估计法、席尔瓦(Santos-Silva)等[ 11 ]的泊松伪极大似然(Poisson Pseudo-Maximum Likelihood,PPML)估计法,分别检验了1950—1999年期间175个国家之间距离的贸易效应,发现在零值贸易流普遍存在的情况下PPML方法是对数线性化引力参数的可靠估计方法,使用这种方法估计得到的距离抑制效应显著减弱,“全球化”对降低贸易成本、促进贸易流动有显著的积极影响。约托夫(Yotov)[ 12 ]则认为在结构引力模型中引入“国内因素”才是解决“遗漏全球化难题”的关键,他构建了“国内距离”变量描述全球化影响下“国际经济一体化相对国内市场一体化”的变化,相关结论为“全球化”促进贸易流动的现实提供了经验支持,但将“国内距离”作为“国内贸易成本”的唯一代理变量难以准确地描述国内贸易成本的变化。为了改进这一缺陷,博彻特(Borchert)等[ 1 ]将“出口国国内贸易固定效应”引入结构引力模型中,用以控制包括“国内距离”在内所有可能影响国内贸易成本的因素;他们使用69个国家之间制造业贸易总额数据检验了1986—2006年期间全球化对制造业贸易的影响,发现距离对制造业贸易增长的抑制效应随时间推移逐渐减弱。

中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情暴发等事件似乎正在推动世界经济从全球经济一体化中撤退,部分国家的政策制定者也开始出台相关措施加速本国的“去全球化”进程。这些举措备受争议,成为当前全球经济发展中争论的焦点问题之一[ 13-15 ]。在此背景下,本文基于相关经验事实,回顾了过去20多年来“全球化”对具有较强工业竞争力的国家制造业贸易发展的影响,相关结论为解释“距离之谜”存在的原因提供了更丰富也更新的经验证据,同时也为学界理解和思考全球化的发展进程提供了相对客观的经验基础,具有一定的现实意义。

(一)实证模型

考虑到零值贸易额的影响和詹森不等式,席尔瓦等[ 11 ]认为使用PPML估计方法可以得到更准确有效的结论。本文根据模型3的PPML形式构造出模型4:

(二)样本构建

1.样本国家筛选。联合国工业发展组织(Unit? ed Nations Industrial Development Organization,UNI? DO)使用竞争性工业绩效(Competitive Industrial Performance,CIP)指数衡量全球150个国家工业发展三个维度(即工业品生产和出口的竞争力、工业部门技术深化和升级的能力、工业部门的世界影响力)的综合竞争力;CIP指数排名前30位的国家被界定为具有高水平工业竞争力的国家,排名31~ 60位之间的国家被界定为具有中高水平工业竞争力的国家。本文根据1997—2018年期间CIP指数的年均值筛选出排名前60位的国家,并根据这些国家制造业行业产出和出口数据的可得性筛选出49个国家构建研究样本。

2.樣本行业筛选。UNIDO根据国际标准行业分类(International Standard Industrial Classification of All Economic Activities,ISIC)第三版2位制造业行业分类对行业产出进行统计时,对其中部分行业产出采取了合并统计的方式,主要合并关系如表1所示;考虑到数据匹配的需要,本文将世界银行WITS数据库②根据ISIC第三版行业分类标准统计的4位行业出口数据归集到2位行业层面,并根据表1的行业合并关系对行业出口数据进行合并处理;根据合并行业产出和出口数据的可得性,本文的样本行业最终确定为除合并行业36~37外的10个制造业行业。

3.估计样本构建。本文借鉴约托夫[ 12 ]的方法,用一国特定行业的产出减去该国该行业对世界的出口额作为该国该行业的国内贸易额,并将其纳入双边出口样本中。由于引力模型相关解释变量的调整引致的贸易额变化通常不会在1年内完成,学界通常倾向于使用间隔面板数据代替连续面板数据进行实证估计[ 17-19 ]。因此,本文的估计样本为1997—2018年期间49个具有较强工业竞争力国家10个制造业行业跨国出口及国内出口的间隔面板数据(间隔期为3年)。

在行业视角下,本文通过对全球制造业贸易中时变距离效应的追踪,为“遗漏全球化难题”存在的原因寻找可靠的经验解释。根据时变距离效应估计系数可以得到特定时期内的距离效应变化率:

距离效应变化率t1,tn=(lnDISTij,tn的估计系数-

lnDISTij,t1的估计系数)/lnDISTij,t1的估计系数

此变化率可以更直观地反映特定时期内距离抑制效应的变化,从而揭示“全球化效应”的变化。

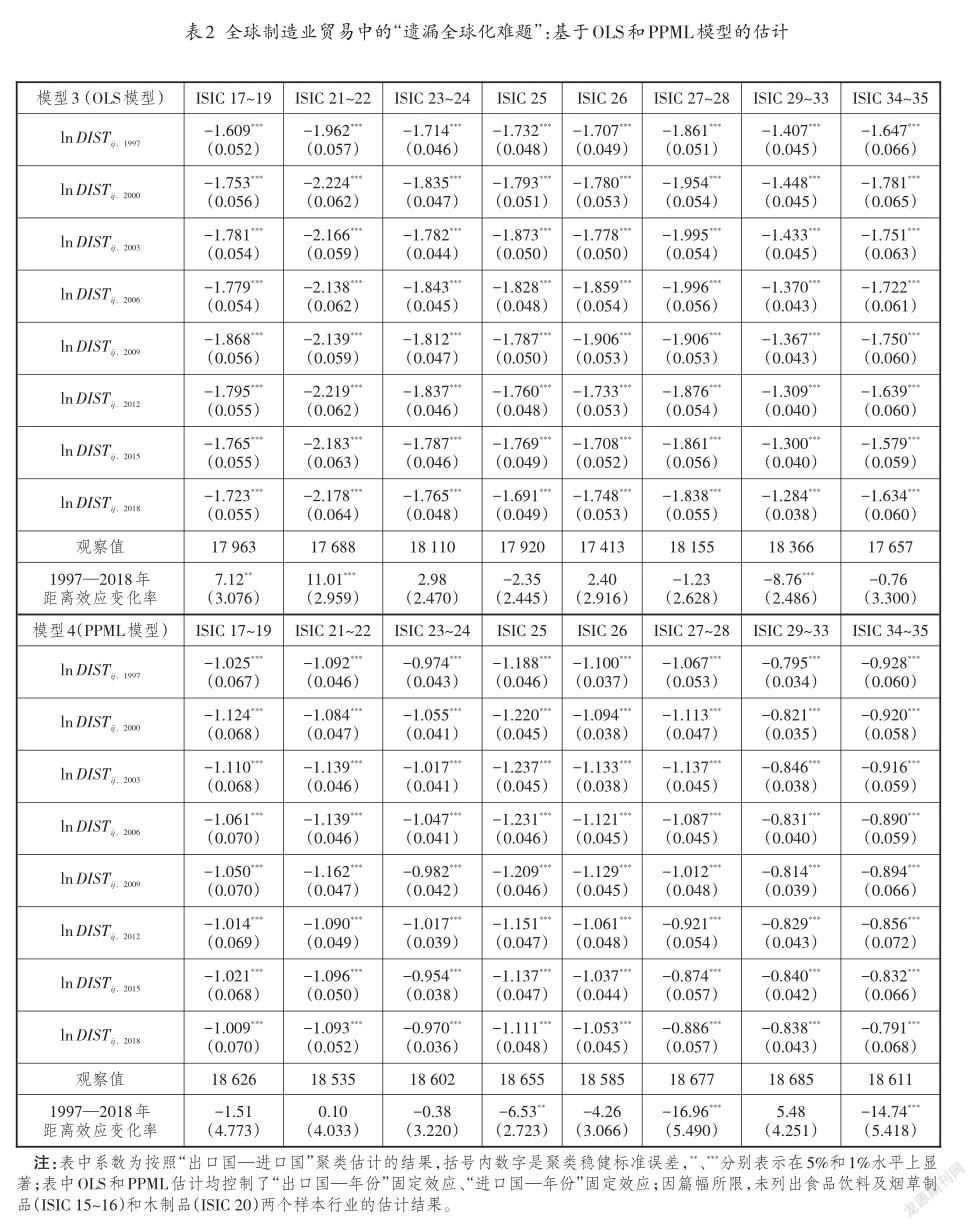

(一)全球制造业贸易中的“遗漏全球化难题”:基于OLS和PPML模型的估计

从OLS模型3和PPML模型4得到的估计结果(见表2)中可以看到:首先,lnDISTij,T的OLS估计系数并不能准确地反映1997—2018年期间全球化使世界缩小的现实,距离对部分制造业行业贸易增长的抑制效应反而显著增强;从1997—2018年的距离效应变化率可以看出,在此期间距离对纺织品、服饰及鞋类(ISIC 17~19)和纸品印刷品、出版物(ISIC 21~22)两个行业贸易增长的抑制效应分别增加约7.12%和11.01%;距离对机械设备行业(ISIC 29~33)贸易增长的抑制效应显著下降约8.76%;其他行业的距离效应变化率并不显著。相关估计结论表明,在此期间距离对全球制造业行业贸易增长的抑制效应并没有显著的减弱趋势,这与“全球化效应”的现实似乎有较大差距,基于传统OLS引力模型的经验估计的确存在“遗漏全球化难题”。其次,基于PPML模型得到的lnDISTij,T估计系数明显变小,基本下降到-1左右,但从时变距离效应系数和1997—2018年距离效应变化率可以看到,使用PPML方法得到的估计结果同样不能反映全球化促进制造业行业贸易增长的现实。尽管距离对橡胶塑料及其制品(ISIC 25)、金属及金属制品(ISIC 27~28)、运输设备(ISIC 34~35)等三个行业贸易增长的抑制效应有显著的下降,但对其他行业贸易增长并未产生显著的影响,可见PPML引力模型也不是解决“遗漏全球化难题”的有效方法。

(二)“遗漏全球化难题”的解决:考虑全球化影响下国内贸易成本的变化

约托夫[ 12 ]认为以往的研究通常只考虑全球化对跨国贸易成本变化的影响,而忽略了其对国内贸易成本变化的影响,考虑全球化影响下“国际经济一体化相对国内市场一体化”的变化才是基于引力模型准确评估“全球化效应”的关键。模型5和模型6分别引入“国内距离”lnDISTii和“出口国国内贸易固定效应”μii来控制国内贸易成本的相关影响;表3为根据上述两个模型得到的估计结果。

根据模型5估计得到的时变距离效应估计系数和1997—2018年距离效应变化率反映出全球化对制造业贸易增长的促进效应:除运输设备行业(ISIC 34~35)外,距离对其他行业贸易增长的抑制效应均有不同程度的减弱,但整体来看距离的抑制效应仍然较大,这与全球化的现实影响似乎仍有一定的差距。

欧文(Irwin)[ 20 ]根据全球贸易开放度指标追踪了1870年以来全球化进程的五个阶段:1870年至第一次世界大战爆发前运输业的进步促进了国际经济一体化的深化;大萧条时期的战争和保护主义导致1914—1945年期间全球化的逆转;第二次世界大战后经济一体化趋势有所反弹,并在20世纪后半叶持续深化;在经济自由化推动下国际经济合作逐渐达到前所未有的水平,进入全球化的高峰阶段;2008年金融危机后全球经济一体化进入慢化时代甚至出现了去全球化的趋势。表3通过计算金融危机前后的距离效应变化率检验全球化由“高峰阶段”进入“慢化时代”的相关事实。通过比较金融危机前后的“距离效应变化率”可以发现,除纸品印刷品和出版物(ISIC 21~22),化学品及焦炭、精炼石油和核燃料(ISIC 23~24),运输设备(ISIC 34~35)等行业外,金融危机后距离对其他行业贸易增长的抑制效应有更大幅度的弱化,其所反映的全球化深化趋势与欧文分析的全球化慢化现象有明显的差异,这种偏差很可能与仅用“国内距离”变量作为国内贸易成本的唯一代理变量有关。

模型6引入“出口国国内贸易固定效应”μii用以控制包含“国内距离”在内所有可能影响国内贸易成本的因素,从表中的估计结果可以看到, 1997—2018年期间全球制造业贸易中距离抑制效应明显减弱,估计系数范围缩小到(-0.308,-0.473),可以相对准确地捕捉到全球化对工业竞争力较强国家之间制造业贸易增长的促进效应:第一,从1997—2018年的距离效应变化率可以看到,在此期间距离对化学品及焦炭、精炼石油和核燃料行业(ISIC 23~24)贸易增长的抑制效应平均下降约25.88%;距离对橡胶塑料及其制品(ISIC 25)和纸品印刷品和出版物(ISIC 21~22)行业贸易增长的抑制效应降幅也较大,分别下降约17.13%和16.67%。第二,通过比较1997—2006年和2009—2018年這两个时期的距离效应变化率可以发现,金融危机后,除非金属矿产品(ISIC 26)行业外,其他行业贸易增长中距离抑制效应的降幅均显著缩小,反映出全球化的“慢化”现象,为欧文根据贸易开放度指标分析的全球化进程逆转的事实提供了量化的经验证据。上述经验检验也表明,引入“出口国国内贸易固定效应”从而相对准确地控制国内贸易成本的影响因素,才是解决引力模型估计中“遗漏全球化难题”的关键。

为了检验1997—2018年期间49个样本国家制造业贸易中“全球化效应”的异质性,本文进一步构建了捕捉全球制造业贸易“全球化效应”的国别模型7:

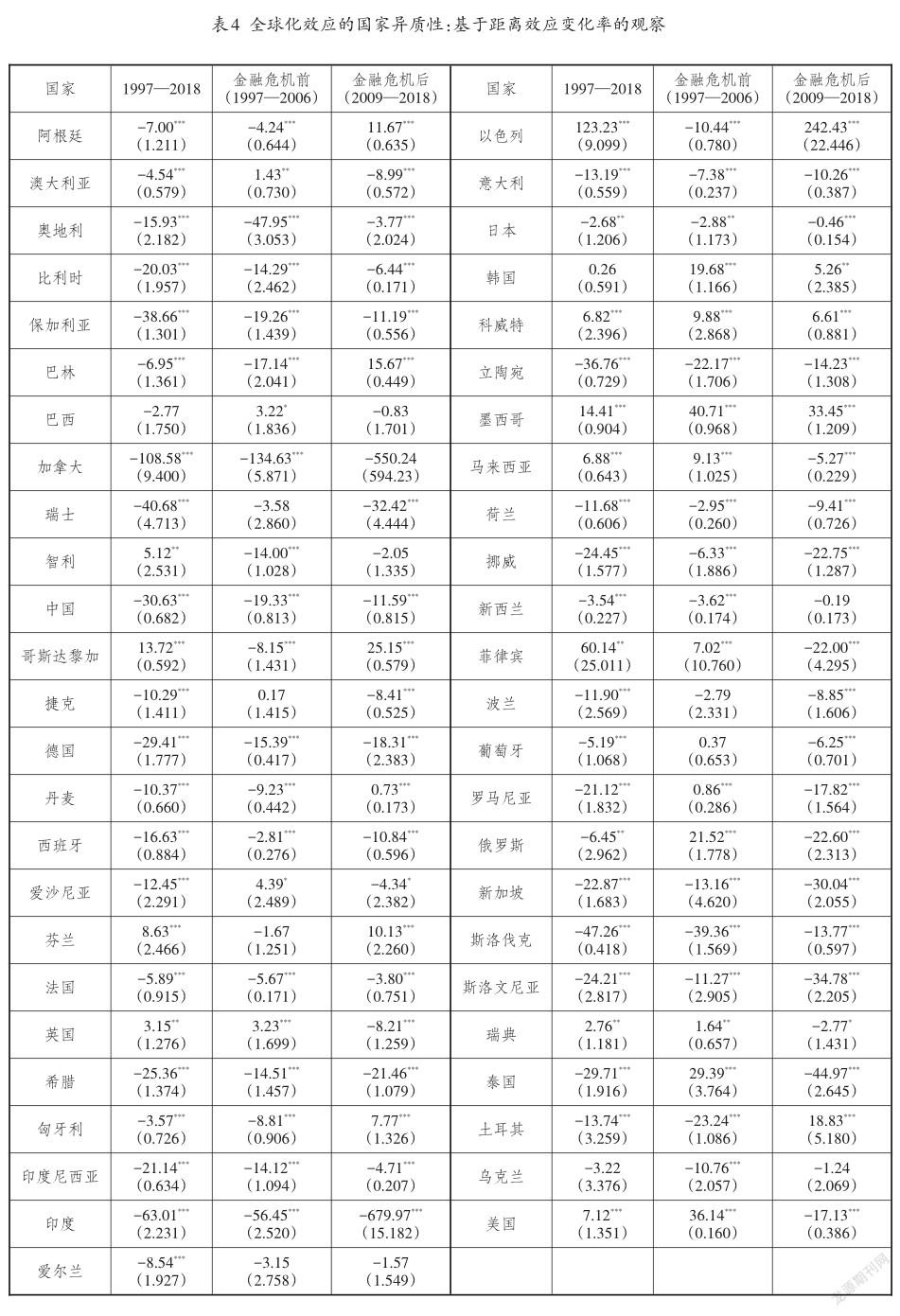

根据距离效应变化率公式和模型7中各国时变距离效应的估计系数,可以得到49个国家不同时期的“距离效应变化率”(见表4)。1997—2018年各国的距离效应变化率表明,全球化对各国制造业贸易增长均有显著的影响,但具体影响有明显的差异:

首先,全球化对加拿大和印度制造业出口增长的促进效应较大,在其影响下两国制造业贸易的距离抑制效应分别下降约108.58%和63.01%;全球化对其他35个国家制造业出口增长有显著的促进效应,其中斯洛伐克、瑞士、保加利亚、立陶宛、中国、泰国、德国、希腊、挪威、斯洛文尼亚、新加坡、印度尼西亚、罗马尼亚、比利时等国家是主要受益国,这些国家制造业贸易中距离抑制效应的降幅均超过20%。

其次,全球化对日本、巴西、乌克兰、新西兰、匈牙利、澳大利亚等国家制造业出口增长的促进作用相对有限,这些国家制造业贸易中距离抑制效应的降幅均小于5%;全球化对韩国、瑞典、英国、智利、科威特、马来西亚、美国、芬兰、哥斯达黎加、墨西哥、菲律宾、以色列等国家制造业出口增长没有显著的促进效应,甚至还有一定的抑制效应,这可能与近年来一些制造业国家实施激进的“去全球化”政策有关。

从表4还可以看出,金融危机前后距离对科威特、韩国、巴西等3个国家制造业出口增长的抑制效应并没有显著减弱。通过比较其他46个国家金融危机前后的“距离效应变化率”可以发现,“全球化效应”主要呈现以下四种不同的发展趋势:

一是逆转趋势。金融危机前,以色列、芬兰、哥斯达黎加、阿根廷、巴林、匈牙利、土耳其、丹麦、爱尔兰等9个国家制造业贸易的距离抑制效应有所减弱,而金融危机后距离抑制效应反而有所增强,说明这些国家的制造业贸易较早地出现了“去全球化”趋势,其中以色列、巴林、土耳其的逆转最为明显;另外,金融危机前加拿大制造业贸易中距离抑制效应的降幅高达134.63%,金融危机后其距离抑制效应的降幅继续增大但不再具有统计显著性,这表明全球化对加拿大制造业贸易的影响也有所逆转。

二是深化趋势。金融危机前后,德国、意大利、希腊、新加坡、斯洛文尼亚、波兰、荷兰、挪威、西班牙、瑞士、印度等国家制造业贸易中距离抑制效应均有所下降,且金融危机后距离抑制效应的降幅更大,表明金融危机后这些国家的“全球化效应”继续深化。“全球化效应”的深化趋势在印度制造业贸易中表现得最为突出,金融危机前后,印度制造业贸易中距离抑制效应的降幅分别为56.45%和679.97%。距离抑制效应的快速下降反映了金融危机后全球化给印度制造业贸易带来的特殊发展机遇。

三是慢化趋势。金融危机前后,新西兰、奥地利、乌克兰、智利、日本、印度尼西亚、斯洛伐克、比利时、爱尔兰、保加利亚、中国、立陶宛、法国等国家制造业贸易中距离抑制效应均有所下降,但金融危机后距离抑制效应的降幅有所减小,这表明金融危机后全球化对这些国家制造业贸易增长的促进效应有所减弱。

四是显现趋势。金融危机前,捷克、罗马尼亚、葡萄牙、澳大利亚、菲律宾、英国、瑞典、泰国、俄罗斯、爱沙尼亚、马来西亚、美国等国家制造业贸易中距离抑制效应不降反增,金融危机后才开始有显著的下降,这表明全球化的贸易促进效应在金融危机后才开始显现。泰国、俄罗斯、菲律宾、罗马尼亚、美国等国家距离抑制效应的降幅较大,是金融危机后全球化效应显现阶段的主要受益国,这也在某种程度上表明近年来一些国家激进的“去全球化”政策并非是由经济理性动机驱动的。

全球化的内涵非常丰富,对其发展进行量化测度是学界一直探索的一项重要工作,量化评估“全球化效应”是贸易研究领域亟待突破的重要现实问题。本文在结构引力模型中纳入国内贸易成本因素,全面考虑了全球化对跨国贸易成本和国内贸易成本的影响,相关结论表明引入“出口国国内贸易固定效应”控制所有可能影响国内贸易成本的因素才是解决引力模型估计中“遗漏全球化难题”的有效方法;本文用“时变距离变量”估计系数捕捉1997—2018年期间全球制造业贸易中的“全球化效应”,主要研究结论有:

全球化对非金属矿产品行业贸易增长的促进作用较小,对全球化学品及焦炭、精炼石油和核燃料行业贸易增长的促进作用较大;2008年金融危机后,大多数制造业行业距离抑制效应的降幅显著缩小,全球化进入“慢化”时代,相关结论为当前一些关于全球化发展的定性分析提供了量化的经验支持。

全球化意味着各国经济的高度流动性而非各国经济的完全同质化和同构化,“全球化”对不同国家的具体影响有所差异。本文根据各国的“距离效应变化率”揭示全球制造业贸易中“全球化效应”的国家异质性;通过比较2008年金融危机前后各国“距离效应变化率”的变化可以看到“全球化效应”的四种不同演变趋势,这可能是导致各国对待全球化立场分化的主要原因之一;通过分析还可以看出,一部分国家激进的“去全球化”政策并非经济理性动机驱动,很可能是出于缓解国内政治经济矛盾或实施外交战略的需要。

注释:

①MAYER T,ZIGNAGO S.Notes on CEPII’s distances mea? sures:the GeoDist Database,CEPII Working Paper 2011-25,2011.

②详见http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/AdvanceQuery/ RawTradeData/QueryDefinition.aspx?Page=RawTradeData.

参考文献:

[1]BORCHERT I,YOTOV Y V. Distance,globalization,and international trade [J].Economics letters,2017,153:32-38.

[2]ROMER D H,JEFFREY A F.Does trade cause growth? [J]. American economic review,1999,89(3):379-399.

[3]EDWARD E L,MICHAEL S.The economic geography of the internet age [J].Journal of international business studies,2001,32(4):641-665.

[4]DISDIER A,HEAD K.The puzzling persistence of the dis? tance effect on bilateral trade [J].The review of economics and statistics,2008,90(1):37-48.

[5]COHEN E.The death of distance:how the communications revolution will change our lives [M].Boston:Harvard Busi? ness School Press,1997.

[6]COE D T,SUBRAMANIAN A,TAMIRISA N.The missing globalization puzzle:evidence of the declining importance of distance [J].IMF staff papers,2007,54(1):34-58.

[7]BRUN J F,CARRèRE C,GUILLAUMONT P,et al.Has distance died?evidence from a panel gravity model [J].The world bank economic review,2005,19(1):99-120.

[8]CARRèRE C,DE MELO J,WILSON J.The distance puz? zle and low-income countries:an update [J].Journal of eco? nomic surveys,2013,27(4):717-742.

[9]FAQIN LIN.Are distance effects really a puzzle? [J].Eco? nomic modelling,2013,31:684-689.

[10]HELPMAN E,MELITZ M,RUBINSTEIN Y.Estimating trade flows:trading partners and trading volumes [J].Quar? terly journal of economics,2008,123(2):441-487.

[11]SANTOS SILVA J,TENREYRO S.The log of gravity [J]. The review of economics and statistics,2006,88(4):641-658.

[12]YOTOV Y V.A simple solution to the distance puzzle in in? ternational trade [J].Economics letters,2012,117(3):794-798.

[13]刘洪钟,杨攻研.国际秩序转型、全球化反思与中国新一轮对外開放的外部约束[J].国际经济评论,2020(5):9-25.

[14]万广华,朱美华.“逆全球化”:特征、起因与前瞻[J].学术月刊,2020,52(7):33-47.

[15]佟家栋,何欢,涂红.逆全球化与国际经济新秩序的开启[J].南开学报(哲学社会科学版),2020(2):1-9.

[16]ANDERSON J,VAN WINCOOP E.Gravity with gravitas:a solution to the border puzzle [J].American economic re? view,2003,93(1):170-192.

[17]ANDERSON J E,YOTOV Y V.Terms of trade and global efficiency effects of free trade agreements,1990—2002 [J]. Journal of international economics,2016,99:279-298.

[18]BAIER S L,BERGSTRAND J H.Do free trade agreements actually increase members’ international trade? [J].Journal of international economics,2007,71(1):72-95.

[19]OLIVER M P,YOTOV Y V.Dynamic gravity:endogenous country size and asset accumulation [J].Canadian journal of economics,2012,45(1):64-92

[20]IRWIN D A.Globalization is in retreat for the first time since the Second World War [EB/OL].(2020- 04- 23)[2021- 07- 18].https://www.piie.com/research/piie- charts/ globalization-retreat-first-time-second-world-war.

责任编辑:嘉斌

The Evaluation of Globalization Effect in Global Manufacturing Trade:the Impact of Domestic Trade Cost

WANG Xia

(School of Economics and Management,Zhejiang Normal University,Jinhua 321004,Zhejiang,China)

Abstract:Quantitative evaluation of Globalization Effect is an important practical problem in international trade research. The author introduces the domestic trade cost into the structural gravity model with time-varying distance variable,and fully considers the impact of Globalization on transnational trade cost and domestic trade cost. The change rate of dynamic distance effect estimation coefficient is used to capture the impact of Globalization on the manufacturing trade among countries with strong industrial competitiveness and the heterogeneous impact on different countries during 1997—2018. It is found that,the introducing domestic trade cost in trade effect estimation based on gravity model is the key to solve the problem of“distance puzzle”,and it can more accurately capture the Globalization Effect in global manufacturing trade. The Globalization Effect in global manufacturing trade is quite different in industries and countries;from the angle of the whole industry,empirical estimation demonstrates the slowdown trend of globalization after the 2008 financial crisis;and from the angle of country,the empirical estimation demonstrates four different development trend of Globalization Effect,namely the reverse,deepened,slowdown and emerging one.

Key words:the missing globalization puzzle;manufacturing trade;globalization effect;domestic trade costs;change rate of distance effect