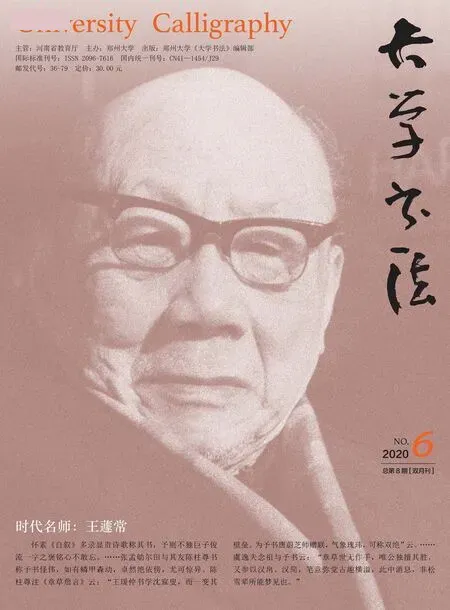

“蘧草”的生成

——李一谈王蘧常书法

2021-01-19口述人李一中国艺术研究院研究员

口述人:李一( 中国艺术研究院研究员)

王蘧常一生钻研章草终成“蘧草”独特风貌。王蘧常书法的总体特点是镕秦铸汉,气势恢弘,结体奇古,笔致盘屈,浑厚苍茫,直入化境,风格极其鲜明,卓然独立于书坛,开前人未有之境,世称“蘧草”。“蘧草”有着独特的美学追求和艺术语汇,在笔法、结字和草法上都有其鲜明的个性特点。其用笔,用篆、隶、魏碑的笔法写章草,盘绕曲动;其结字,于三代遗迹、秦汉刻石及简牍帛书中取精华,丰富多样,奇趣横生。

王蘧常的章草,可谓博采众长,融会贯通,其书法大致可分为早、中、晚三个阶段。50 岁前为早期阶段,主要是打基础,侧重于北碑入章草。早期阶段尽管其书法已以章草名世,也初露个性,但还不突出,有着学习前人的痕迹。50岁至75 岁左右为中期阶段,主要是重塑章草。中期阶段侧重于将先秦篆籀、汉简、汉碑融入章草,高古浑厚,风格初显,艺术创作渐趋成熟。75 岁左右至谢世的十几年为晚期阶段,晚期人书俱老,艺术创作推向极致,精品代表作频出,成独树一帜之“蘧草”。

博采会通、碑帖相融是王蘧常学书的一大特点。他既学帖也学碑,采取二者包容而不是排斥的态度。这种包容的态度在其学书的早期阶段就已显现出来。他早年学习书法正是碑学盛行之时,许多学碑的书家对“二王”帖学一脉持排斥的态度,而王蘧常对帖学尤其“二王”是包容的,尽管他后来是以碑学为主,主要取法唐代以前,但在植基之始是以帖学为开端的。最初他临习的草书是今草,以王羲之的《十七帖》作为开端。早年对今草的基本功练习,为日后的章草创作奠定了基础,这在其后来的章草创作中对笔法和字形结构的处理上也时常显现出来,而且终其一生。他崇敬王羲之,以“书圣”后裔“琅琊家世”为荣。从其早期学书经历看,他先学唐碑,后学北碑。北碑的临习,先是在其兄长建议下学习“斜画紧结”的《张猛龙碑》和“平画宽结”的《郑文公碑》,而后在沈曾植指导下学《爨龙颜》等碑,到了中年才用功于章草。他遵照先师的教导,从传本章草《急就章》《月仪帖》《出师颂》入手,一面临习章草的字形草法,一面研究其来龙去脉,如20 世纪40 年代撰写的《跋汉魏法书汉章帝千文断简》,在显示治学为艺一体化的同时,已初显书法个性。他善于把魏碑凝重的用笔和欹正相生的体势融入到章草的结构中去,峭拔生动,巧拙互参,已不同于以往帖学一路的章草,而显示出碑学章草的面貌。

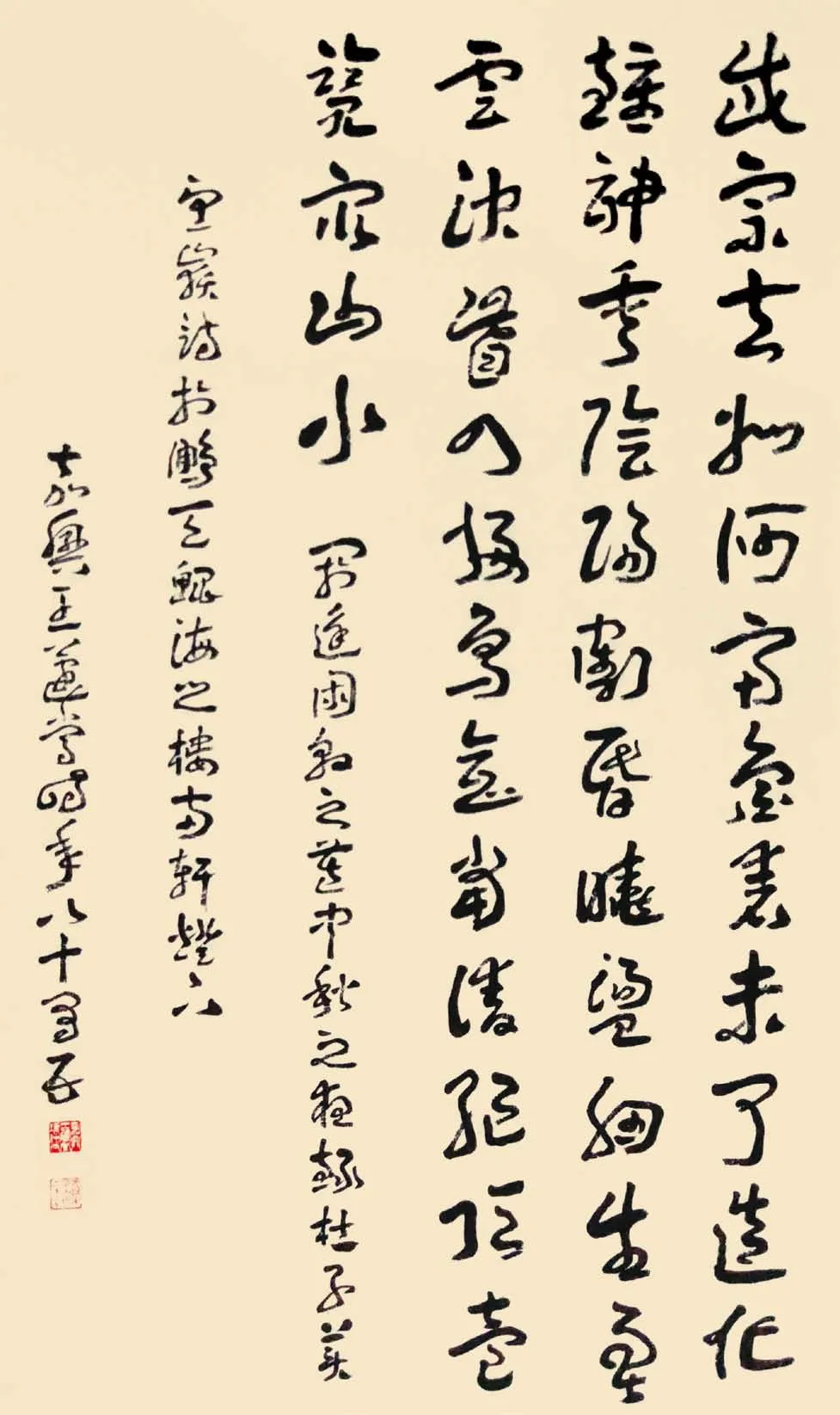

到了中期,王蘧常进一步向上追溯,进入先秦两汉,主要以篆、隶、简帛入章草。先秦篆书《毛公鼎》《散氏盘》《虢季子白盘》,秦之《峄山碑》,汉之《封龙山碑》《夏承碑》等以及新出土的《流沙坠简》《敦煌汉简》等都是其涉猎的对象。着重探讨篆隶之间、正体与草体之间的内在联系。心追手摹,精研考辨,将篆籀的遒劲雄浑笔法,汉魏的朴茂厚重结体,汉简的生动奇古字形,吸收消化,融入章草之中。经过二十多年的探索,其章草的个性特点逐渐显现:用笔趋于中锋圆转,节奏平缓,结体趋于平稳与宽博,字形草法别具一格。王蘧常书法创作晚期最为辉煌,创作欲望更高,创造出的精品更多,个人风格更为突出。大字如《赠亭林纪念馆四言联》,小字如《十八帖》等,结体奇古,笔致盘曲,气势博大,浑厚苍茫,直入化境,形成了极其鲜明的风格特色。

在论及王蘧常在章草书法史中的地位,以及其书法对当今书法创作的影响及意义方面,我在《论书绝句》中这样评价王蘧常:“镕秦铸汉势弘恢,拓土开疆此霸才。河汉朝宗涛九曲,长凫短鹤谩惊猜。”我称其为“章草中兴之王,书界开疆拓土之霸才”。无论从整个章草书法史,还是从20 世纪百年书法史来看,王蘧常都是杰出的书法大家。王蘧常在书法史上的地位,首先是重振草书,有兴灭继绝之功,在草书复兴尤其是章草再造上居功至伟。章草中兴不仅是近现代书法史上的大事,而且在千年草书史上也具有重要意义。就书体而言,章草中兴改变了千余年草书创作今草盛、章草衰的格局。在百年章草复兴进程中,王蘧常发挥的作用是别人无法替代的。与其他章草书家相比,他专攻章草的时间最长,留下的章草作品最多,成就最高,影响也最大。其次是为章草开疆拓土,扩大了章草的体格和境界。章草原是草书规范化的产物,千百年来,无论是分意章草还是楷意章草,在规范化的同时变得刻板,且疆域越来越窄。史学目光深邃的王蘧常看到了问题所在,认识到章草一体既要有法度,又不能被固有的规范所限制。在实践上,他朝着草书的源头追溯,追向原生态的隶草,以及更早的篆书草写形态,从草篆、草隶中寻找笔法和字形,吸收消化后用于章草。在章草史上,他完成了传统意义上楷意章草、分意章草向高古苍茫的篆意章草状态的转化。

王蘧常的影响是很大的,对20世纪后期尤其是改革开放时期章草的发展具有很大的推动作用。20 世纪30 年代以来,凡学章草者,都会关注“蘧草”,20 世纪末章草书风的出现,更与其有着密切的关系。21 世纪以来,王蘧常的影响依然未减,随着时间推移,越来越显示出他在书法史上的地位和作用。

王蘧常 章草 杜甫《望岳》

作为学者,王蘧常的书法追求高古、远古、奇古之境。早在无锡国专学习时,王蘧常就打下了深厚的文字学基础。王蘧常青年时期就喜欢研究奇字,曾集《周礼》《汉书》中的奇古之字,研究其来龙去脉。在字体草法上,“蘧草”在继承传本章草的基础上,又参考借鉴今草、简牍草书的结构,及先秦汉魏大小篆、古文字的造型,吸收融合于章草,并按文字学规律增添自创构件,使字形结构富有变化。其草法或来源于传本章草,或出自简帛书,或取法今草,或来自篆隶,或采用文字演变中的异体字,均有所本。

书法审美中的“古”和“旧”,这也是王氏章草给人扑面而来的感觉。他的书法注重“古”,应该说既“古”又“新”。他充分利用先秦两汉考古新发现的书法文物,作为学习借鉴的资源。这些书法资源,从产生的时间上说很古,都是两千年前的旧物;从出土的时间上说又很新,新到明清书家乃至于他的老师沈曾植都没有见过。而他晚年的作品如《十八帖》,既有古意,又有新境,既奇特古朴,又雄壮浑圆。或者说在章草书风上改瘦硬为圆浑,变爽朗为含蓄,化险峻为稳重,寓奇古于平淡,创造了新的风格样式。其笔法、结体、草法均有新创,尤其是浓郁的篆隶味道,历代章草均没有,可说是前人未开之新境,独创一格。

王蘧常学识渊博,具有较强的史学、诗学、文字学功底,他的学问造诣、诗文成就被书名所掩,现在许多人只关注其书法而忽视其学问,但实际上他的学问造诣、诗文成就至深且大。应该说他首先是一位卓有成就的学者、诗人和教育家,其次才是书法家,而且他书法上所取得的成就是依托于其深厚的学养。他书法审美的追求、艺术风格的形成、审美意境的创造,又与其学术兴趣和诗文风格特色密切相关。因而,研究王蘧常的书法,不能孤立地仅谈论他的书法,而要先了解他的学养、学术和诗文成就,注意其学与其艺的关系,尤其是其学对其艺的影响和造就。

王蘧常集教育家、学者、诗人、书法家于一身,是一位文、史、哲、艺俱通,且有多方面建树的学者型书法家。多有建树是他有别于一般学者,又不同于一般书家之处。比较而言,他的同代人中,有突出成就的学者不少,但真正成为大书法家者少。他的同代人中以书法名世者也不少,但真正是大学问家者稀。应该说,历史走到20 世纪,随着社会分工越来越细,学科越来越专门化,学问和艺术在一个方面取得成就已属不易,而王蘧常在学问和艺术两方面都非常突出,两者同行并进,协同发展,最终达到“两难并”“双美俱”,确属难得。

纵观王蘧常近九十年的人生轨迹,可概括为三个方面:一是以教书育人为己任,高校执教60年,传道、授业、解惑,为人师表,桃李满天下;二是以学术研究为安身立命之本,在史学、经学、文学诸领域硕果累累,堪称通人硕儒;三是以书法为终生之好和精神寄托,孜孜矻矻,努力探索,创造出卓然独立之“蘧草”,是20 世纪书法史上的一个特例。从其少年时期的家庭教育、青年时期的求学经历、中年时期的校园执教和老年时期的书斋生活来看,王蘧常走的是一条学艺相成、文墨相兼的道路。他始终执着于学问,又耽于书艺。学问和书艺,是他大海行舟的两楫,又如同鸟之双翼伴其翱翔长空。也就是说,学者王蘧常和书家王蘧常既一分为二,又合而为一,其学术追求和艺术追求是相通的,学术之路和艺术之路是相连的。两者并行不悖,相互补充,相互成全,交互为用。学问是其书法的根基,书法是其学问的显现。他在书法上所取得的成就,与他的知识背景、学术思想是密切相关的。从某种意义上说,没有其学术上的深厚造诣和不懈追求,就没有其书法上的突出成就。

王蘧常治学范围宽广,涵盖经、史、子、集多方面,著述宏富。成就以史学最为突出,其主要兴趣和主攻方向都在上古三代。史学研究对上古三代的偏爱,对先秦诸子哲学思想的探本溯源,撰写《秦史》的补苴罅漏,对其书法的研究、书体的选择、书风的形成具有一定的影响。其学术兴趣和着重点在上古,书法学习取法的重点也是三代和秦汉篆隶、章草。学术上好古敏求,书法则追求高古之意。写《秦史》,敢写前人所未写,书法则拓展章草之领域,开前人未开之境。

王蘧常又以文学见长,一生写了大量的诗文歌赋。其文雄深雅健,直追汉魏,朴实中见神采,缜密中见雅致。他自幼吟诗,一生诗书相伴,相比而言,诗名早于书名。1930 年,他与同门钱仲联合刊了《江南二仲诗》多卷。王蘧常的诗歌,慷慨激昂、沉雄老辣,字字铿锵,情真意切,其文风的雄深雅健和诗歌的浩然正气深深影响了其书风的形成。

与弟子书风过于接近老师风格不同,王蘧常师承沈曾植而不落窠臼。王蘧常19 岁至上海拜外族叔祖父沈曾植为师,是其人生道路的一个节点。不过要看到,沈曾植长王蘧常50 岁,拜师时沈曾植已是古稀之年,王蘧常亲炙沈曾植的时间并不长。沈曾植对王蘧常的影响主要是“毋走常蹊”的治学和学艺的思想,后来王蘧常一直遵循先师的教导,朝着先师指引的方向,为艺也如其治学,将书法作为学术来对待,以章草为突破口,进行兴灭继绝的探索。在书法的师承上,王蘧常的可贵之处在于“师心不蹈迹”,各有灵苗各自探,努力挖掘自身的潜力,不断突破和完善自己,探寻独特的风格。如果把沈曾植的草书称为“寐草”的话,那么,比较一下就会发现“蘧草”和“寐草”在用笔、结字和草法,乃至于审美追求上,有着很大的不同,应该说“蘧草”在“寐草”的基础上有了很大的发展。在20 世纪的章草探索上,沈曾植是领路人,而王蘧常则迈向了高峰。

当然,作为特定时期出现的杰出的大家,王蘧常的章草仍给后人留下了可以进一步探索的空间。如多字章草作品章法的变化、章草与今草的进一步结合、新出土书法资源的利用等方面,有志者可在前辈取得的耸立的高峰上再去探索。