“阅城·爱家”地域文化研学活动

2021-01-18

湖南长沙市东茅街小学小记者

2020年10月,长沙市东茅街小学“阅城·爱家”地域文化研学之旅继续进行。这一次,小记者们在老师的带领下走进了天心阁、都正街、白沙古井等富有历史文化底蕴的著名景点。在这些“没有围墙的校园”里,小记者们学到了许多课本上没有的知识。

小记者们一起参观、共同分享、一起收获,徜徉在历史的长河中,深刻感受到了身边浓厚的历史底蕴和独特的文化传统,传承了红色革命精神。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”研学开阔了孩子们的眼界,让他们增长了知识,提升了他们的民族自豪感,同时提高了他们的社会责任感、创新精神和实践能力。

探古阁,游古街

湖南长沙市芙蓉区东茅街小学六甲班 邓博冶

昨天下午2:30,我们收拾好了东西,便准备去约定好的研学地点:都正街、天心阁。

走了片刻,我们便到了都正街的入口,导游姐姐给我们介绍了都正街。都正街位于湖南省长沙市芙蓉区解放路西路南侧,是长沙市的老街之一。街内有毛泽东同志早期革命活动纪念地一一修业学校。都正街不仅名字美,而且意美、情美、景美,街中每条小巷子的名字都有着深厚的文化底蕴。它不仅反映了老长沙的历史、文化、民俗,还呈现出了丰富的文学韵味。黛瓦青墙,雕梁画栋,都正街的仿古建筑格外典雅。

虽然当时是阴天,但天气却打压不住我们的好奇心。导游姐姐又给我们讲了许多小故事,我们听得十分认真。老师说可以开始自由采访后,同学们便像鸟儿一样向四面八方飞走了。虽然我的任务不是采访都正街,但是我也去听了其他同学的采访,十分有趣。

无论是导游姐姐,还是街上接受采访的叔叔阿姨,他们都毫无保留地回答了同学们的问题。同学们也特别认真,不停地做着笔记。更有意思的是,还有同学把我采访时的样子拍下来了,那模样别提有多帅了……

通过这次研学,我不仅刷新了知识库,还对长沙的文化遗产有了进一步的了解。回学校的路上,同学们的欢声笑语在我耳畔回荡,这成了我心中最美好的回忆。

(指导教师 陈中笑 编辑 旦旦)

探秘简牍博物馆

湖南长沙市芙蓉区东茅街小学五甲班 罗皙语

大人们常常说,纸是文化的重要载体之一。那么,在东汉的蔡伦发明纸张之前,人们又是用什么方式来记载人类文明的呢?带着这样的疑惑,我们开启了长沙简牍博物馆之旅。

简,竹也;牍,木片也。这就是简与牍的含义。虽然简牍貌不惊人,但它们所记载的信息却可说是我们了解历史的无价之宝。

今天,我们在讲解员的带领下,参观了长沙简牍博物馆。讲解员告诉我们,湖南出土的简牍有20万余枚,占全国出土简牍总数的三分之二,可是名副其实的简牍大省呢!长沙1999年出土了10万余枚三国吴简,数量超过了我国历年来出土简牍的总和。三国吴简记载的内容包括赋税、户籍、法律、屯田、粮食转运、仓库管理、书信等,是20世纪中国百项重大考古发现之一。

简牍博物馆收藏的不光有简牍,还有许多有类似用途的东西,例如木揭、封检、名刺等。木揭类似于今天的标签,而封检类似今天的文书,名刺则类似今天的名片。

接着,讲解员又带领我们了解了各个不同时期的简牍。通过她的介绍,我知道了战国时期的简牍是我国目前已知的最早的简牍实物。

简牍博物馆为我们搭建了一座桥梁,使我们可以了解千年前的世界,让我们可以与战国时代的思想家、秦朝的官员、汉代的大儒等站在一起,讨论华夏文明。

通过这次研学,我们进一步了解了博大精深、源远流长的中华文化,我们因此备感骄傲!同时,我们也感到重任在身,坚定了发愤图强,为中华之崛起而读书的决心!

(指导教师 袁鑫 编辑 旦旦)

杜甫江阁研学采访记

湖南长沙市芙蓉区东茅街小学三年级 谢洁滢

杜甫江阁位于湖南长沙市河东城区湘江路中段和西湖路的交界处,临湘江,为湘江风光带的一部分,与岳麓山隔江相望,距天心阁不足一千米。

2020年10月29日,东茅街小学三年级的同学在导游和老师的带领下,带着好奇的心情来到了杜甫江阁。导游介绍说,杜甫江阁为四层建筑,室外地面至檐口底高15.9米,地面至阁顶高约19.5米。其中第二层为杜甫纪念馆,馆正中摆放着杜甫塑像。

活动中,我随机找了一位面相和善的阿姨进行了采访。

“阿姨,请问您知道这里为什么叫杜甫江阁吗?”

“知道啊!杜甫江阁是长沙市政府为了纪念唐朝诗人杜甫而建的。”

“请问,您知道是什么時间建造的吗?”

“知道啊!杜甫江阁于2002年开始修建,2005年9月19日正式对外开放。”

“阿姨,我想再请问一下,您知道为什么要在这里建造杜甫江阁吗?”

“嗯,那是因为杜甫晚年曾两度在长沙湘江边的江阁居住过,并留下了50余首诗作。所以,为了纪念这位伟大的诗人,长沙市政府在湘江风光带建造了杜甫江阁。”

“哦,原来是这样啊!谢谢您接受我的采访。”

通过这次研学采访活动,我进一步了解了杜甫江阁的由来和历史,也让我对下一次的采访活动充满了期待。

(指导教师 张韬 编辑 旦旦)

美丽的星城,我的家乡

湖南长沙市芙蓉区东茅街小学四甲班 王芊人

作为一个地地道道的长沙人,我早就在爷爷奶奶口中听说过白沙古井和贺龙体育场。今天,我终于有机会和老师、同学一起走进白沙古井和贺龙体育场,开启这次研学之旅,因此心情特别激动。

我们第一站到达了传说中的白沙古井。首先映入眼帘的,是许多爷爷奶奶、叔叔阿姨提着大大小小的桶子在排队灌井水,好热闹啊!其中,很多人是专程开着车来打水的。当然,也有些人不是来打水的,他们在水井旁边坐着,聊天、喝茶,显得无比惬意。每到夏天,这里古树参天,井边非常湿润、清凉,是长沙城非常著名的避暑纳凉的好地方!看着坐在石桌边谈笑风生的爷爷奶奶们,我满怀好奇地上前问道:“爷爷奶奶,你们好!请问这口白沙古井究竟有多少年的历史了?”一位爷爷望着我,和蔼可亲地说:“据我了解,应该有2500年的历史了吧!”哇!上千年了,这的确是一口古井啊!接着我走近古井,发现白沙古井有四个泉眼,泉水从井底汩汩涌出,清澈透明,难怪那么多人慕名前来打水。

据说白沙古井的泉水常年不竭,是因为这口井正好位于泉眼之上。清乾隆年间,张九思曾作有《白沙泉记》,盛赞其泉:“流而不盈,挹而不匮。”至今,不管市民如何取水,井水还保持同样多的水量,永不溢出,也不枯竭,非常神奇。

参观完白沙古井后,我们来到了第二个研学地——贺龙体育场。哈哈!这个广场可真大啊!体育场的外形像一朵美丽的芙蓉花,广场上有锻炼身体的叔叔,有穿着美丽旗袍练习模特步的老奶奶,还有跳着街舞的小哥哥们,真热闹啊!看着不远处正在压腿的一位叔叔,我忍不住凑上去问道:“叔叔,您知道这么大的体育场可以容纳多少人吗?”叔叔笑着对我说:“6万人左右吧!我围绕体育场跑上一圈要40分钟呢!”我笑眯眯地说:“看来您经常来锻炼,真是有毅力啊!”通过查找资料我了解到,贺龙体育场能容纳6万人,规模仅次于北京工人体育场、广州天河体育场和武汉体育中心,居中国大陆第四位。

时间过得真快,这场奇妙的研学之旅结束了。回想这一天的经历,我可是收获满满。看着手中的笔记本,我心里不禁涌起一股自豪感——这就是我的家乡,这就是古老而美丽的星城!

(指导教师 陈敏 编辑 旦旦)

天心阁之旅

湖南长沙市芙蓉区东茅街小学六甲班 彭书靓

星期四下午,一个阳光明媚的日子,我们学校开启了“阅城·爱家”地域文化研学活动。同学们沐浴着灿烂的阳光,脸上绽放出开心的笑容,排着整齐的队伍走出了校园。

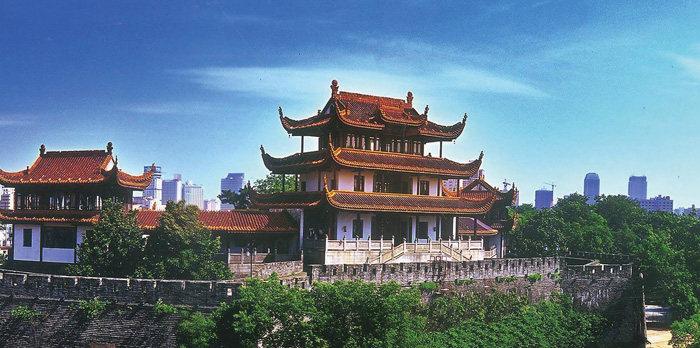

穿过都正街,我们来到了赫赫有名的天心阁。这座历史悠久的古阁,我早已听人说起过,却从未来游览过。在天心阁脚下做完笔记后,导游姐姐和老师们带领我们登古阁了。导游姐姐介绍道:“天心阁是根据传说命名的。当时的星象学者认為,这里地势高峻,地脉隆起,为文运昌隆之祥兆,于是在城楼建‘天心’与‘文昌’二阁以应之。昔日有对联:‘四面云山皆人眼,万家灯火总关心。’这就是当时建阁的初衷。后来,天心、文昌两阁被毁,只有一块写有‘天心’二字的匾额留下来了。后来,人们在文昌阁遗址旁新建一阁,它便是现在的天心阁。”同学们都提笔唰唰地记了起来,我也认真地记录着。

踏上一个又一个台阶,我们来到了天心阁的上面。导游姐姐带着我们穿过小草坪,来到了警世钟旁。看着警世钟,听着导游姐姐的解说,我了解到警示钟是为纪念“文夕大火”而建造的。据说在1938年11月,因为日寇进犯,国民党当局采用焦土政策,制订了焚烧长沙的计划。但在正式实施之前,一系列偶然因素让这场大火变得完全不受控制,最终导致长沙3万多人丧生,全城90%以上的房屋被烧毁,经济损失约10亿元。这也让长沙与斯大林格勒、广岛、长崎一起成为第二次世界大战中毁坏最严重的城市。所以这警世钟的意义在于提醒长沙人民不忘教训,不忘国仇家恨。现在,每年的11月12日人们都会敲响它,以提醒广大群众。听着导游姐姐的介绍,同学们都沉浸在当时的情景里,脸上满是伤感。

自由采访时,我采访了一位老爷爷,问他对于“文夕大火”知道多少。老爷爷说,他的几位长辈就死在那场大火里,所以他会一直铭记……

(指导教师 陈中笑 编辑 旦旦)