论中美战略竞争态势变化的原因

2021-01-18叶晓迪

叶晓迪

冷战结束以来,美国历任政府以不同概念概括中美关系的形态与发展趋势。①王文峰:《愿景的消逝?论美国对中美长期战略关系的认知与表述》,载《现代国际关系》2015年第12期,第14-21页。近年来,美国战略界对华负面认知出现明显上升,出现了诸如“中国强硬论”、“中国取代美国论”、“中国另起炉灶论”以及“中国政治渗透论”等,这使美国国内要求对华采取强硬政策路线的声音日益增多。赵明昊:《“竞争”与中美关系的当前态势》,载《战略决策研究》2018年第2期,第49页。许多学者认为,中美关系的常态是竞争与合作并存。②陈永龙:《变“非敌非友”为相对平等的合作伙伴关系》,载《国际问题研究》2009年第1期,第4页;David Shambaugh,Tangled Titans:The United States and China,New York:Rowman&Littlefield Publishers,2012,pp.1-18。不过,在不同时期,其中一种互动方式占据主导,二者出现了若干次切换,这些切换在中美相对实力差距较大或缩小的阶段中都有所体现,包括:1995-1996台海危机前后、“9·11”事件前后、奥巴马两个任期之间,以及特朗普政府时期。

2015年,一场围绕对华政策的大辩论打破了美国对华合作的共识。这场大辩论形成强硬派、现状派和温和派三种主要观点,而认为接触失败的强硬派首次取代温和派与现状派,引导美国对华认知的负面化转向。①叶晓迪:《美国对华战略与对台政策间的逻辑辨析:以新一轮对华战略大辩论为分析视角》,载《台湾研究集刊》2018年第6期,第43-54页。2017年,在对华负面认知的指导下,特朗普政府采取了一系列高强度、多领域和全方位的强硬举动,对中美关系的良性互动造成巨大的冲击。2020年7月,蓬佩奥(Mike Pompeo)国务卿在尼克松图书馆的演讲宣布了传统对华接触战略的终结,表明美国已将竞争战略作为对华政策的主导战略。②Matthew Lee,“At Nixon Library,Pompeo Declares China Engagement a Failure,”The Washington Post,July 24,2020,https://www.washingtonpost.com/world/national-security/at-nixon-library-pompeo-declares-china-engagement-a-failure/2020/07/23/c4b073f2-cd29-11ea-99b0-8426e26d203b_story.html.战略竞争逐渐成为中美双边关系的主导模式。中美互动基本模式的再次切换引申出以下若干重要问题:中美战略竞争态势发生变化的原因是什么?为什么有时候竞争激烈,有时候竞争缓和?随着特朗普政府因应总统大选的需求而执行更为强硬的对华政策,中美战略竞争不断加剧,双边关系陷入建交以来的最低谷。在这种背景下,讨论以上问题就具有非常鲜明的现实意义,同时也有助于我们从理论上认识中美关系的发展规律。

一、现有解释及其不足

中美战略竞争为什么会加剧?既有研究已经做出较为丰富的解释,并形成几种具有代表性的观点:中国崛起论、霸权护持论、地位焦虑论以及领导人特质论。对既有研究进行简要的梳理有助于我们对中美竞争态势变化做出更为合理的解释。

首先是中国崛起论。该理论分支从相对实力变化的视角强调了中国的快速崛起给对外行为模式带来的改变,进而对中美竞争态势所产生的影响,这可以进一步分为两类观点。第一类观点指出,伴随相对实力快速增强而来的是中国国家利益的内容与范围的不断扩大,导致中国为了维护范围不断扩大的国家利益而不得不展现出强硬的对外行为。①Kai He and FengHuiyun,“Debating China's Assertiveness:Taking China's Power and Interest Seriously”,International Politics,Vol.49,No.5,2012,pp.635-637.西方学者则将此类观点与近年来的海权争端相联系,认为中国与其周边国家在东海与南海等海域的争端便是中国相对实力增强使其对外行为模式转变的重要案例。②Toshi,Yoshihara and James R.Holmes,“Can China Defend a‘Core Interest’in the South China Sea?”The Washington Quarterly,Vol.34,No.9,2011,pp.45-49;Thomas J.Christensen,“The Advantages of an Assertive China:Responding to Beijing's Abrasive Diplomacy”,Foreign Affairs,Vol.90,No.2,2011,pp.54-67.由于与中国产生冲突的周边国家大都是美国的亚太盟友,所以美国也逐步加强了介入亚太海权争端的力度,最终导致中美竞争的升级。第二类观点认为,相对实力的增强使中国主动改变了对外行为模式,即从“韬光养晦”向“奋发有为”的外交战略转变。③Xuetong,Yan,“From Keeping a Low Profile to Striving for Achievement”,The Chinese Journal of International Politics,Vo.7,No.2,2014,pp 153-184;Yaqing,Qin,“Continuity Through Change:Background Knowledge and China's International Strategy”,The Chinese Journal of International Politics,Vol.7,No.3,2014,pp.285-314.外交战略的转变促使中国在参与区域与国际制度建设中从过去的“融入者”逐步转变为“建制者”,展现出更为积极与主动姿态,甚至具有替代性建制和制度,如亚投行与金砖银行等,已经开始出现。④李巍:《制度之战:战略竞争时代的中美关系》,社会科学文献出版社,2017年版,第39页。美国面对中国提供替代性选择行为产生了强烈的遏制动机,而正是这种动机导致中美的竞争态势变得愈发激烈。

其次是霸权护持论。在霸权护持论看来,中美之间不断凸显的结构性矛盾导致美国为了维持霸权地位而强化了对华的打压力度,是中美战略竞争态势升级的主要原因。例如,有研究从安全的角度指出,美国希望在中国崛起的背景下,强化主导亚太地区安全事务的能力;因此,美国对既有的亚太盟友关系进行了不同程度的强化,使原本双边轴辐的同盟结构逐步演变成多边网络化的同盟体系。⑤孙茹:《美国亚太同盟体系的网络化及前景》,载《国际问题研究》2012年第4期,第39-50。另一些研究从国际经济的角度认为,美国为了挽回金融危机后的颓势,加强了在区域层面的新制度涉及,更加积极地介入区域经济整合,加强与经济对手竞争的能力,形成了一种以经济为中心的霸权护持。⑥李巍:《霸权护持:奥巴马政府的国际经济战略》,载《外交评论》2013年第3期,第51-66页。通过同盟体系的强化和经济手段的介入,美国的霸权护持战略从安全与经济两大领域对中国施压,而中国为了回应美国的战略压力也被迫采取了应对措施——如核心利益的提出与东海防空识别区的建立等,从而提高了中美竞争的态势。

第三是地位焦虑论。在霸权护持论的基础上,部分研究开始关注霸权国的心理变化。地位焦虑论认为,霸权国的焦虑表现在经济、军事与尊严等方面被崛起国超越的不安全感,这使霸权国为了维系权力地位而更愿意承担冲突的风险,最终导致霸权国与崛起国竞争态势的上升。①Tudor Onea,“Between Dominance and Decline:Status Anxiety and Great Power Rivalry”,Review of International Studies,Vol.40,No.1,2014,pp.125-152.韦宗友进一步认为,美国的“地位焦虑”在奥巴马时期已然浮现,而在特朗普执政后则显著加剧,因此,特朗普政府采取了一系列的政策措施,如质疑对华接触战略,以强化对华牵制。②韦宗友:《中美战略竞争、美国“地位焦虑”与特朗普政府对华战略调整》,载《美国研究》2018年第4期,第51页。游启明指出,美国以对“一带一路”倡议污名化的方式唤起其他国家对中国的恐惧和制衡中国的需求,增大中国崛起的成本与压力,并重新获得其他国家对自身领导地位的认同,缓解地位焦虑感。③游启明:《美国对“一带一路”倡议的评估解读:霸权认同理论的视角》,载《国际观察》2019年第3期,第115页。换言之,地位焦虑论总体强调,几乎所有霸权国对权力地位都有着恒久的追求,这导致霸权国自身所有的优势地位有着超乎一般国家的敏感度和焦虑感,而正是美国的地位焦虑感致使中美关系的竞争态势出现明显的上升。④William C.Wohlforth,“Unipolarity,Status Competition,and Great Power War”,World Politics,Vol.61,No.2,pp.28-57.

最后是领导人特质论。作为个性鲜明与行为特立独行的美国总统,特朗普个人特质对其外交战略的影响引起学界的关注。尹继武总结出特朗普具有“不羁善变、精干有为、逐利自我、好胜执着和积极外向”等人格特质,而这些特质将导致特朗普政府对于传统内政外交的颠覆和改造的意愿将是空前的。⑤尹继武、郑建君、李宏洲:《特朗普的政治人格特质及其政策偏好分析》,载《现代国际关系》2017年第2期,第22页。进而,尹继武继续指出,特朗普的个性特质对美国对华政策的影响具有决定性的作用,这主要因为,受到总统个性的影响,特朗普对华政策团队具有“小圈子决策”和随意性的特征,从而产生了诸如中美关系战略再定位、台湾问题以及中美经贸与科技脱钩等打破中美关系传统战略基础的行为,最终导致中美关系的竞争态势在特朗普时期被显著加剧。①尹继武:《特朗普的个性特质对美国对华政策的影响分析》,载《当代美国评论》2018年第2期,第52-74页。相似地,王一鸣与时殷弘从政治心理学的角度切入,认为特朗普的自恋型人格深刻地塑造了他的执政风格和政策偏好,并且这种风格的负面效应是容易在个体层面陷入认知盲区和小集团思维等,最终影响中美竞争态势的高低。②王一鸣、时殷弘:《特朗普行为的根源——人格特质与对外政策偏好》,载《外交评论》2018年第1期,第98-127页;马延滨:《特朗普政府对华贸易决策中的“小集团思维”》,载《战略决策研究》2020年第4期,第24-36页。

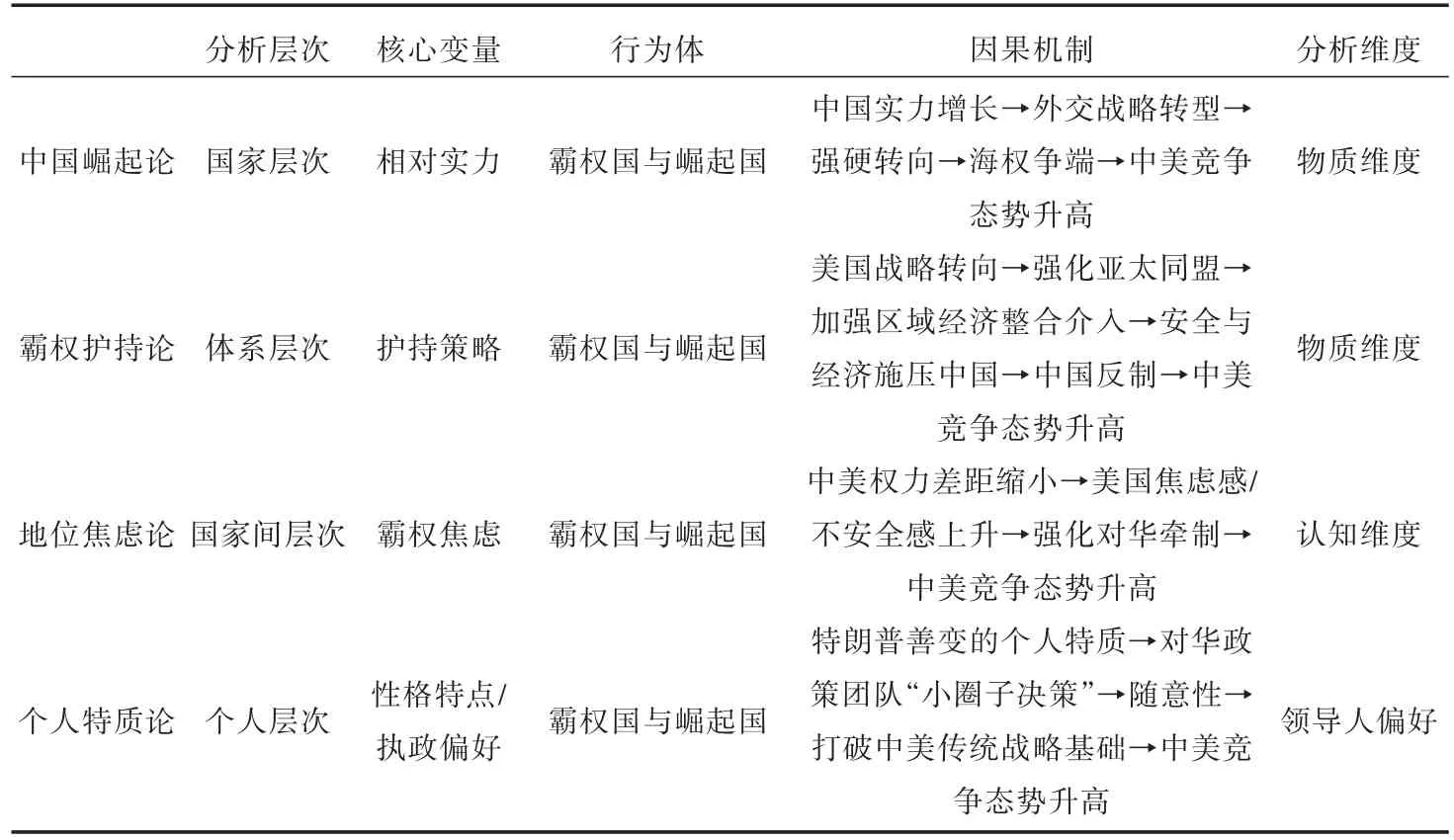

表1:现有解释

上述若干种观点从中国与美国各自的战略行为变化对中美竞争的态势做出解释,但是,如果我们仔细分辨却也能够发现既有研究中存在的不足。在中国崛起论中,既有研究强调中国实力快速增强在使其在海权争端中展现强硬行为。然而,中国与周边国家的海权争端是一个由来已久的议题,而且中国也一直将领土完整视为核心利益的重要组成的部分,向来采取不可妥协的立场,这显然无法成为中国近年来变得更为强硬的依据。③Alastair Iain Johnston,“How New and Assertive is China's New Assertiveness?”International Security,Vol.37,No.4,2013,pp.35-36.并且,也有研究显示,中国在面对海权争端的议题中采取的是“安抚+强制”混合式策略,而非单纯的强制策略。①Feng,Liu,“China's Security Strategy towards East Asia”,The Chinese Journal of International Politics,Vol.9,No.2,2016,pp.162-163.霸权护持论认为,美国的亚太转向是造成中美竞争态势的主要原因,但应对中国崛起只是美国重返亚太战略目标的一部分,同时美国也有从伊拉克战争脱身和重振经济的需要。②刘丰:《中美战略竞争与东亚安全态势》,载《现代国际关系》2017年第8期,第26页。地位焦虑论指出美国的捍卫地位与荣誉的不安全感,但不论硬实力还是软实力,美国在全球范围内的影响力仍具有明显的优势,并且中美在经济实力上的差距在近几年也并无加速缩窄趋势,这就无法以霸权焦虑视角解释中美竞争在短期内提升。领导人特质论强调特朗普的个人执政风格,但其解释范围仅限于当前,而无法覆盖中美的长期战略关系,并且,仅将中美竞争态势的起伏归咎于领导人的个人性格和偏好,显得过于还原主义(reductionism),毕竟国家间的关系形态主要由双方整体的策略互动所决定。由此可见,单一变量的解析视角存在明显的解释力边界,不利于研究者全盘把握中美竞争的态势变化。

二、权力与身份的解释模型

本文试图提供一个由双变量构建的、更为全面的解析视角。中美战略竞争的驱动力由两个相互作用的因素组成:第一个是客观因素,即中美权力位置变化(由实力对比决定);第二是主观因素,即美国的对华战略定位(由处于较高权力位置的美国的主观判断决定)。

(一)权力位置与战略定位的概念化

在国际政治,特别是在大国政治中,由相对实力带来的权力位置变化依旧在解释大国战略竞争态势变化中扮演着主导角色。根据结构现实主义的观点,所谓的权力位置指的是,国家基于自身相对实力强弱而在国际体系中所处位置的高低。③Kenneth N.Waltz,Theory of International Politics,New York:McGraw-Hill,1979,pp.97-99.并且,在其他条件不变的前提下,国家相对实力越强,在结构中的权力位置就越高,国家所拥有的战略自由度就越高;相反,权力位置降低,国家所拥有的战略自由度就越低。有鉴于权力位置与国家战略自由度的高度相关性,兰德尔·施韦勒(Randall Schweller)准确地将权力位置定义为稀缺资源,并且他认为,资源的稀缺性将导致国家陷入零和性的竞争中。①Randall L.Schweller,“Realism and the Present Great Power System:Growth and Positional Conflict Over Scarce Resources”,in Ethan B.Kapstein and Michael Mastanduno eds.,Unipolar Politics:Realism and Sate Strategies after the Cold War,New York:Columbia University Press,1999,p.28.同样地,约瑟夫·格里科(Joseph Grieco)也将结构现实主义视域下的国家称之为“位置主义者”(positionalist)。②Joseph M.Grieco,“Realist International Theory and the Study of World Politics”,in Michael W.Doyle and G.John Ikenberry eds.,New Thinking in International Relations Theory,New York:Routledge,1997,pp.167-168。由此可见,权力位置是驱动国家,特别是大国行为模式变化的首要因素。联系至当前的中美关系,美国作为单极体系内的守成国的首要战略目标是长久地维持其霸权国的权力位置,才能享有最高的战略自由度,这使美国对体系内的细微的权力变动格外敏感;而中国的崛起虽然未改变单极体系,但这显然无法逃脱美国的感知,最终导致中国崛起对美国霸权地位的挑战和威胁被人为地放大。

然而,这是否意味着权力位置的差距就能完整解释中美关系变动的复杂性?答案应是否定。以本文所要探讨的中美战略竞争态势为例,权力位置的逻辑无法解释“为何在权力差距缩小的时期,中美仍存在一段时间的低度竞争态势?”的问题,因为就结构现实主义的视角而言,权力位置是稀缺资源,具有强烈的零和性。这意味着,当中美权力位置差距缩小时,两国之间的竞争态势应当呈现持续激化。但现实政治却显示,中美竞争态势并未如结构现实主义者所预期的,长期处于高位。相反,在一段相当长的时期中,低度竞争态势占据主流地位。政治现实说明,除了权力位势,其中应该还存在另一个影响中美战略竞争态势的关键变量。正如有学者所指出的,国家权力位势的高低不仅具有物质属性,还因根植于体系内成员国的认知中而具有社会属性,也就是,来自他国对其位势的感知与认定。③蒲晓宇:《霸权的印象管理:地位信号、地位困境与美国亚太再平衡战略》,载《世界经济与政治》2014年第9期,第40-41页。权力位置所具有的社会属性为我们确定另一个关键变量提供了重要的理论依据——建构主义中的“身份定位”。

关于美国对华战略定位的影响,可以在亚历山大·温特(Alexander-Wendt)的建构主义中可以找到理论依据。根据温特的观点,国家的身份具有明显的“主体间性”(inter-subjectivity),这使两种观念得以进入身份的建构过程,即:一种是我自我持有的观念,另一种是他者持有的观念,而国家的身份正是有自我(内部)和他者(外部)观念共同构建而成得。①〔美〕亚历山大·温特,秦亚青译:《国际政治的社会理论》,上海人民出版社,2000年版,第282页。换言之,国家的身份定位指的是,一个国家在国际体系中所处位置的判定,并且,这种判定不仅由国家自身决定,还有赖于其他国家的认可。正如安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)所述,行为体的对身份的自我认知必须经过他者的反复实践和认证才能形成一种常态,这种身份的形成才能持久;②Anthony Giddens,Modernity and Self-identity:Self and Society in the Late Modern Age,Stanford:Stanford University Press,1991,pp.51-52.这是一种“共同建构的逻辑”(简称:“共构逻辑”)。联系至当前的中美关系则是:中国在国际体系中的身份定位不仅由自身所决定,还受到他者,特别是来自于美国判定。在前文回溯后冷战时期美国对华战略判定中,我们也不难发现,对中国身份的界定是美国对华大战略的制定的前提和基础,成为美国对华战略谋划的重要依据。

然而,建构主义视角下的战略定位并非不存在问题,其中与本文最为相关的一点是,温特在强调身份对国家互动模式的重要性时却忽略了权力位势差距的决定性影响。如前所述,权力位势的高低决定了国家在结构中行动自由度,这意味着,上位国家凭借位势优势能够对下位国家主观地进行战略判断,在一定程度上打破了身份的“共构逻辑”,使之成为单边战略定位。③有研究指出,美国作为单极霸权国具有最高主导性和能动性,得以凭借主观认知判定“敌我关系”。叶晓迪:《制衡不足与后冷战时期美国的反制衡机制:“一霸四强”的分析框架》,载《当代亚太》2019年第3期,第50页。例如,美国可以利用其霸权的权力优势任意判定伊朗和朝鲜为“邪恶国家”。由此可见,在权力位势差距的前提下,一国的身份定位可以由位势较高的一方做出主观的判定。因此,我们还需进一步厘清两个维度之间关联性。首先,诱发大国战略竞争的根本原因仍是国家力量对比的变化,相对实力的高低决定了一个国家是否具备挑战另一个国家资格;其次,一般而言,战略定位的形成建立在更高权力位置的基础上。如前所述,权力位置高低决定了国家的战略自由度,而在现阶段,中美权力差距虽然有所缩短,但还存在明显的差距。因此,美国作为权力位置较高的一方,更具备对其他国家采取“单边判定”的战略自由度。就某种程度而言,正是这种位置优势赋予战略自由度使美国得以打破身份定位的“共构逻辑”,使“单边判定”成为可能。①建构主义作为理论基础将涉及战略定位“如何形成”的问题。考虑到本文所试图解释的是,后冷战时期中美战略竞争态势变化存在何种逻辑的问题,其重点在于构建一个较具通则性的解释模型和因果机制;文章在此处更多地是对建构主义理论的直接使用,为变量的概念化提供重要的理论支持,便于后文的变量操作化,并将“战略定位”视为行为体在互动过程中相互建构所产生的既定结果。因此,此处的建构主义回避了国家行为体之间的战略定位是如何相互构建、如何形成的问题。

(二)变量的操作化与本文的解释模型

根据现实主义的观点,权力位置的差距主要由国家的相对实力强弱所决定,也就是:两国相对实力差距较大,那么它们之间的权力位置差距就大;反之则权力位置差距缩小。考虑到中国正处于崛起期,其相对实力并非一个定值,并会随着时间变化而愈发强大,是一种不可逆的现象;因此,我们将权力位置操作化为“缩小”与“较大”。更值得注意的是“身份定位”的操作化。一般而言,美国对华战略定位的类型可以根据二分法被粗略地区分为“现状式”与“修正式”。尽管这种力求简约的分类方式遭到部分学者的批评,认为其在概念化与操作化层面存在诸多问题与缺陷,②温尧:《理解中国崛起:走出‘修正—现状’二分法的迷思》,载《外交评论》2017年第5期,第27页。但在现实政治中,我们却不难发现,美国对中国外交行为的界定在很大程度上便是基于“现状—修正”的区分。例如,在2009-2010年间,西方学者便基于中国面对气候会议、对台军售和海权争端等问题展现出的外交行为,偏颇地归纳出所谓的“中国强硬论”,并将此视为一种“改变现状”的行为。③Thomas J.Christensen,“The Advantage of an Assertive China:Responding to Beijing’s Abrasive Diplomacy”,Foreign Affairs,Vol.90,No.1,2011,pp.54-67.换言之,在现实政治中,简约的二分法更具操作性。有鉴于此,本文沿用“现状—修正”对自变量进行操作化。更准确而言,现状式判定指的是,中国的对外行为表明它致力于维护既有的秩序与利益,且对其现有的权力位置表示满足。④韦宗友:《解读修正主义国家:概念、指标及涵义》,载《国际论坛》2006年第2期,第13-19页。修正式判定则指的是,中国对其现状位置不满,试图通过它日益增长的相对实力打破既有的秩序,以改善自身在体系中所处的位置。⑤Randall L.Schweller,“Bandwagoning for Profit:Bring the Revisionist States Back In”,International Security,Vol.19,No.1,1994,pp.84-85.

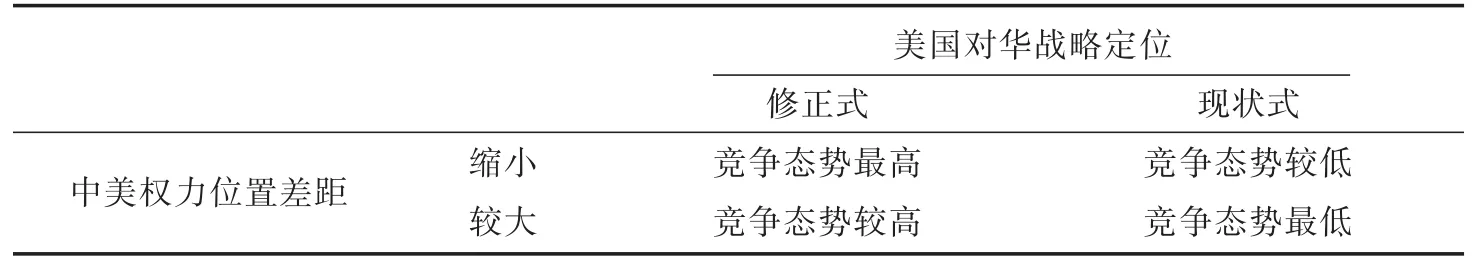

在前述理论准备和操作化的基础上,我们得以构建理解美国对华单边战略判定的解释模型。如表2所示,本文基于物质和认知两大维度组合成一个2X2的解释模型。根据解释模型,我们可以得出中美战略竞争态势变化的四种基本情况:(1)当中美权力位置差距缩小,且美国对华采取“修正式”战略定位时,中美战略竞争态势最高;(2)当中美位置差距较小,但美国对华采取“现状式”战略定位时,中美战略竞争态势较低;(3)当中美权力位置差距较大,但美国仍采取“修正式”战略定位时,中美战略竞争态势较高;(4)当中美权力位置差距较大,且美国对华采取“现状式”战略定位时,中美战略竞争态势最低。需要进一步说明的是,权力位置差距与美国对华战略定位两个自变量之间存在共变关系,即:不论是中美权力位置差距是较大还是缩小,历任美国政府都将形成一段时期的对华战略定位,而这个战略定位将反作用于美国两国权力位置差距变动的感知,夸大或缩小所谓的“中国威胁”,最终共同决定该时期中美战略竞争激烈程度的高低。

表2:中美战略竞争态势变化的解释模型

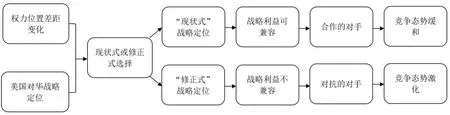

此外,我们还需进一步厘清解释模型中的因果机制。如图1所示,权力位置差距变化与美国对华战略定位共同决定了中美竞争态势的高低的。其中,美国对华战略定位的选择作为一个“安全阀”,调节着中美战略竞争的态势,它既可以进一步激化竞争,也可以有效缓和竞争态势。更准确而言,当中美权力位置差距出现变化,但美国对华采取“现状式”战略定位时,双方的战略利益是可兼容的,双边关系形态为“合作的对手”,从而使中美战略竞争处于缓和态势。当中美权力位置差距出现变化,且美国对华采取“修正式”战略定位时,双方的战略利益是不可兼容的,双边关系形态转为“对抗的对手”,从而使中美战略竞争处于激化态势。值得说明的是,此处的“安全阀”概念主要从美国对华认知的角度予以解释,并未涉及中国如何回应美国对华战略定位的问题。尽管中美战略竞争的激烈程度变化是由双方所决定,但考虑到中美之间权力位置的差距依然明显,中国出于理性的战略考量应是尽可能地延长自身的崛起时间,而非过早地对既有霸权国发起挑战。中美战略竞争激烈程度较低无疑有利于缓解中国因崛起困境所产生战略压力。因此,在面对美国对华“现状式”战略定位时,中国主动挑起两国关系动荡的诱因较低,因而中国也不会贸然对美采取对抗政策。简言之,在权力位置差距明显的前提下,我们认为有强烈动机挑动两国关系变化的应是强势的一方,因而本文所使用“安全阀”的概念更多地是基于美国的视角。

图1:解释模型的因果机制

三、案例分析

在前述理论准备的铺垫下,本文采取案例覆盖法,以冷战结束以来的中美关系为例,探究中美权力位置变化和美国对华战略定位的变化,如何共同影响中美战略竞争态势,以避免选择性偏误的问题。如若前文提及的四种基本情况都能在所覆盖的案例中获得展现,那么本文的解释模型就具有较高的信度和效度。为了更好地展现中美战略竞争态势的变化,本文使用清华大学国际关系研究院制作的中美关系分值表,作为测量中美战略竞争态势的指标(如图2所示)。

(一)克林顿时期的中美战略竞争态势

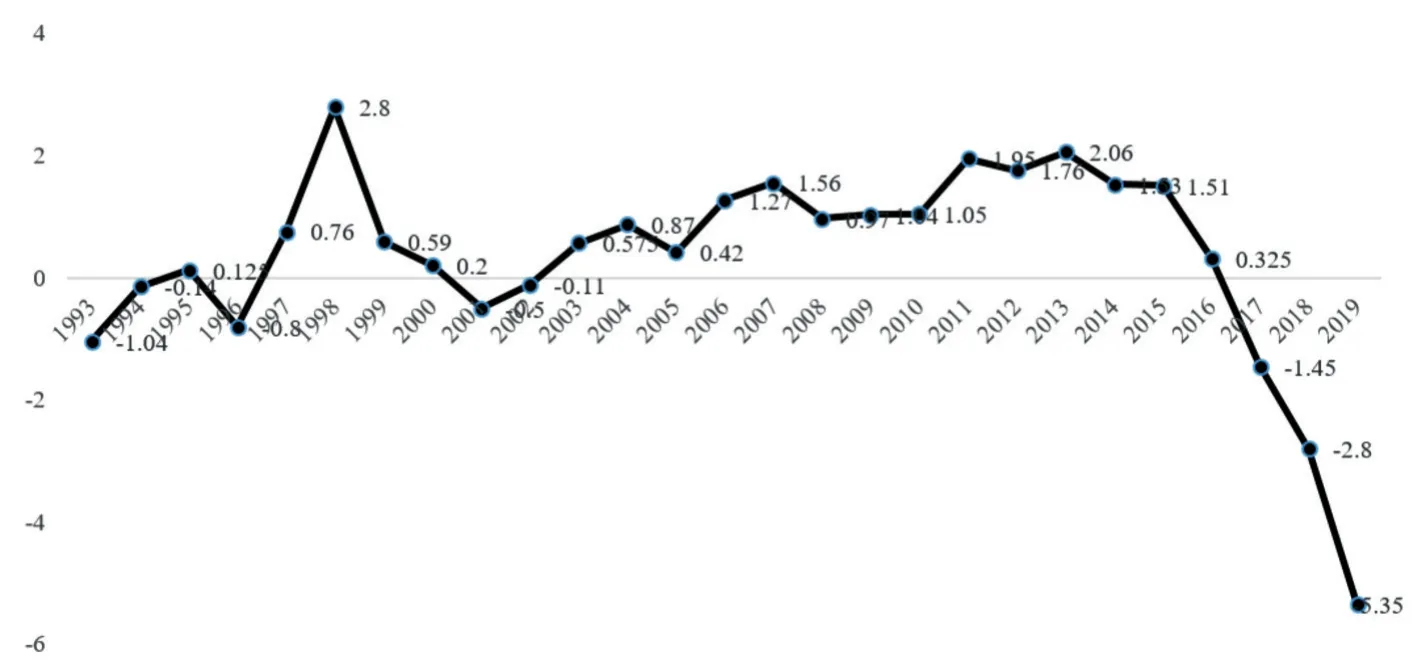

图2:中美关系分值(1993-2019)①根据清华大学国际关系研究院院提出的中美关系分值绘制。

1993-2001年,克林顿担任美国总统期间,中国在邓小平“南巡讲话”的指导下,正经历着从站稳脚跟到稳步崛起的时期。在这八年间,中美之间的相对实力差距明显,导致权力位置的差距较大。以国民生产总值(GDP)对比来看,中国占美国GDP总量的比值尽管从1993年的6%增长至2001年12%,②该数据的计算请参见世界银行的GDP统计:https://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2001&locations=US-CN&start=1993。但这差距仍旧巨大,构成了中美权力位置差距较大的条件,这意味着,美国此时的对华战略定位将决定阶段性的中美关系的发展态势。然而,冷战结束的初期,美国迟迟无法找到中美关系新的定位方式,使美国的对华战略处于“临时应对”的状态,导致在克林顿政府的前中期,中美关系因为“最惠国与人权问题挂钩”、“李登辉访美”和“台海危机”等一系列问题而陷入剧烈动荡。③牛军:《论克林顿政府第一任期对华政策的演变及其特点》,载《美国研究》1998年第1期,第7-27页。在美国对华定位模糊的背景下,中国被贴上“发展质疑论”、“威胁论”和“失败论”等各类莫须有的标签,这种态势直接反映在中美关系分值中:如图2所示,1993-1996年间,中美关系的分值大都处于负数值,平均分值为-0.465分。

直到台海危机结束后,克林顿政府才意识到中美冲突的巨大危害性,认识到“以台制华”政策的局限性和危险性,由此逐渐形成较为积极的对华认知。1996年5月,美国务卿沃伦·克里斯托弗(Warren Christopher)在华盛顿对外关系委员会做了题为《美国利益与中美关系》的对华政策专题演讲,提出了三点原则:第一,中国发展成一个安定、开放和成功的国家符合美国的利益;第二,美国支持中国积极参与国际社会;第三,寻求对话和接触处理两国分歧。同年7月6-10日,美国国家安全事务助理安东尼·莱克(Anthony Lake)访华,他在避免人权议题的基础上进一步对江泽民主席提出的“增加信任、减少麻烦、发展合作、不搞对抗”的十六字方针表示赞同,成为中美关系走出低谷的重要转折点,也是冷战后中美战略对话的重要标志。①陶文钊等:《当代中美关系研究(1979-2009)》,中国社会科学出版社,2012年版,第147-148页。在前期的铺垫下,1997年10月26日至11月2日,江泽民主席实现了对美国的历史性访问。在对美访问的过程中,两国元首一致认为,中美之间具有明显的合作基础,这使得两国的关系定位是“伙伴而不是对手”。②辛华编:《构筑建设性战略伙伴关系——中美元首互访纪实》,新华出版社,1998年版,第129页。在战略共识达成一致的前提下,两国元首共同签署了《中美联合宣言》,决定“共同致力于建设中美建设性战略伙伴关系”,提出了中美协调的新框架。自此,后冷战时期美国对华首个战略定位形成,表明美国愿意接受中国崛起与发展。

根据前文的定义,建设性伙伴关系属于“现状式”战略定位,而在中美权力位置差距较大的前提下,克林顿对华的战略定位使中美战略竞争态势降至最低,中美关系分值也在1997年回升至0.76分,在1998年更达到了2.8分(如图2),是冷战后的中美关系的峰值,验证了解释模型中提出的第四种情境。值得一提的是,尽管“建设性伙伴关系”的战略定位因为1999年的“炸馆事件”和美国国内保守势力的制约而显得名存实亡,中美关系分值也有所回落,但克林顿第二任期对华政策从“定位模糊”到“定位明确”转变对中美关系形态的产生的明显影响足以证明本文解释模型中因果机制的有效性。

(二)小布什时期的中美战略竞争态势

进入小布什时期,中国崛起的速度明显加快。就GDP总量而言,2000年,中国的GDP总量为美国的11%,排名世界第六;到了2008年,这个比值上升至31%,中国也成为仅次于美国与日本的世界第三大经济体。③该数据的计算请参见世界银行的GDP统计:https://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2008&locations=US-CN&start=2000。然而,有趣的是,纵观小布什的两个任期,美国的对华政策并未全然依照现实主义的理论逻辑而趋于敌对;相反,中美关系出现了低开高走的趋势。这其中最为关键的转折点则是“9·11”事件。在“9·11”事件前,具有明显“新保守主义”倾向的小布什成为美国新世纪的首位总统后便迅速地抛弃了克林顿所提倡的“建设性战略伙伴关系”。在竞选期间,小布什在加州里根图书馆发表的对外政策演讲中就直接指明,中国是竞争者,而非战略伙伴;并且,共和党2000年的竞选纲领指责克林顿的北京之行是“尴尬的总统叩头”、美国的对华政策被“误导”等。①陶文钊等:《当代中美关系研究(1979-2009)》,中国社会科学出版社,2012年版,第187-188页。小布什的主要外交政策顾问和第一任期的国家安全事务助理赖斯(Condoleezza Rice)也强调:中国不是一个“现状大国”,而是一个试图改变亚洲力量使自己得到好处的大国,因此,他是一个战略竞争者,而不是伙伴关系。②Condoleezza Rice,“Promoting National Interest”,Foreign Affairs,January/February,2000,p.56.在正式就职后,小布什贯彻着他竞选时期将中国视为“战略竞争者”的认知,对华展现出咄咄逼人的态势。例如,小布什政府实行“预防性遏制”,为此批准对台军售、宣布保护台湾地区,甚至将中国列为潜在核打击对象。③潘忠歧:《与霸权相处的逻辑》,上海人民出版社,2012年版,第165页。在2001年南海战机碰撞事件后,中美关系更出现严重的危机。在此期间,尽管中美两国权力位置差距较大,但小布什政府对华采取“修正式”战略定位,致使中美战略竞争态势维持在较高的程度。如图2所示,2000-2001年间,中美关系的分值从0.2分骤降至-0.5分。可以说,小布什政府在“9·11”事件前的对华政策检证了本文解释模型中的第三种情况。

然而,“9·11”事件极大地改变了小布什政府的安全威胁的认知,使其国家安全战略的重心转向恐怖主义,并为此接连发动了阿富汗和伊拉克两场反恐战争。此时,小布什政府的对华认知也随之发生变化:(1)恐怖主义而非崛起大国才是美国国家安全的最大威胁;(2)中国作为新兴大国,是美国推行反恐战争的重要助力。这种变化直接反映在小布什任内的首份《国家安全战略报告》中:“我们国家面临的最严重的威胁是极端主义与技术的结合”。④陈积敏:《美国对华认知的演变与中美关系》,载《外交评论》2011年第4期,第135页。同时,面对恐怖主义的威胁,美国对自身实力也有了新的认知,即:即便作为超级大国,美国也无法凭借一己之力改善日益严峻和复杂的国际安全环境,需要依赖传统盟友和发展新的伙伴关系。在上述认知变化的驱使下,美国对良好的中美关系产生了强烈的需求。2005年9月,美国副国务卿罗伯特·佐利克(Robert Zoellick)在“美中关系全国委员会”上就对华战略发表演讲,首次提出了“负责任的利益攸关者”(responsible stakeholder)的概念。①Robert B.Zoellick,“Whither China:From Membership to Responsibility?”U.S.Department of State,September 21,2005,https://2001-2009.state.gov/s/d/former/zoellick/rem/53682.htm.此后,这一概念被写入小布什政府2006年的《国家安全战略报告》中,成为小布什政府新的对华战略定位。

随着战略定位由“战略竞争者”转向“利益攸关者”,美国对华战略目标也转变为促使中国接受美国主导的国际秩序,成为体系中的“现状国家”,是一种“现状式”的战略定位。在这种战略定位的指导下,中美两国在双方层面不断拓展交流机制,如元首互访和会晤、战略对话和军事交流机制等;在安全层面合作解决朝核危机与共同维护台海局势的稳定;在经济层面反对贸易保护主义,继续保持互利双赢的经贸关系。可见,此阶段的中美战略竞争态势处于最低程度。美国对华战略定位的转变也直接反映在中美关系分值上:自2002年开始,中美分值出现稳步上升的趋势,从-0.11分(2002年)快速回升至2006年的1.27分,并在2007年达到阶段性的峰值1.56分,这再次验证了解释模型中提出的第四种基本情况。

(三)奥巴马时期的中美战略竞争态势

中美的相对实力对比转换的速率因为2008-2009的金融危机而在奥巴马时期出现明显的加快。2009年,中国的GDP总量达到5.102万亿美元,为美国的35.2%,而到了2016年,这个数字已实现2倍的增幅,达到了11.138万亿美元,为美国GDP总量的59.5%。②该数据的计算请参见世界银行的GDP统计:https://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&locations=US-CN&start=2008。在此期间,中国也正式超越日本成为世界第二大经济体,这使中美之间的权力位置差距进一步明显缩小。然而,奥巴马似乎并未受到权力差距缩小的刺激,从一开始便奠定了中美关系的合作基调。事实上,早在竞选期间,奥巴马就在《外交事务》刊物上表示,美国将与中国在一些领域竞争,但在另一些领域采取合作,形成对华“竞合并存论”。③Barack Obama,“Renewing American Leadership”,Foreign Affairs,Vol.86,No.4,2007,p.12.这种基调在奥巴马正式执政后获得延续。2009年1月,刚刚正式就职美国总统的奥巴马就与胡锦涛主席互通热线,表示愿意继续深化对华合作,发展更积极、更具有建设性的中美关系。①《胡锦涛同美国总统奥巴马通电话》,2009年1月31日,http://politics.people.com.cn/GB/1024/8725555.html.基于这种定调,时任国务卿希拉里·克林顿(Hillary Clinton)在2009年2月的访华行程中也表示,与中国分享机会符合美国的战略利益;②《希拉里为对华政策定调称美中积极的合作十分重要》,2009年2月14日,http://www.china.com.cn/txt/2009-02/14/content_17275894.htm.副国务卿詹姆斯·斯坦伯格(James Steinberg)则提出中美“相互战略再保证”(mutualreassurance)的概念,用以欢迎一个“繁荣而强大的中国”的到来。③James B.Steinberg,“Administration’s Vision of the U.S.-China Relationship,Keynote Address at the Center for a New American Security,”https://china.usc.edu/james-steinberg-obama-administrations-vision-us-china-relationship-september-24-2009.在前期良好互动的铺垫下,中美两国分别在2009和2011年签订了两份《中美联合声明》,将中美关系正式定位为“互相尊重,互利共赢的合作伙伴”,这是一种对华“现状式”的战略定位。在此期间,由于奥巴马需借助中国的力量来摆脱金融危机的后续影响,所以也适当地提升了中国在国际金融治理的角色,包括提高二十国集团角色分量与国际货币基金组织投票权的提升等。④崔志楠、邢悦:《从‘G7时代’到‘G20时代’——国际金融治理机制的变迁》,载《世界经济与政治》2011年第1期,第135页。因此,在奥巴马第一任期中,中美关系分值出现持续增长的趋势,从2009年的1.04分增长至2012年的1.76分,并在2013年达到2.06分的峰值,反映出权力位置差距缩小,但在美国对华“现状式”战略定位的影响下,中美的战略竞争态势仍维持在较低的程度,验证了解释模型中提出的第二种基本情况。

然而,进入奥巴马第二任期,受到国内对华战略大辩论的影响,奥巴马政府的对华认知的负面因素出现明显上升,这集中体现在2015年的《国家安全战略报告》中,即:奥巴马政府开始关注中国武力的上升和在安全领域的影响力,认为美国应该基于力量来管理中国的崛起,将中国镶嵌于美国主导的国际制度和规范中。⑤The National Security Strategy of the United States of America,The White House,February 2015,p.24.相较于2010年的《国家安全战略报告》强调中国的“负责任的领导角色”,与美国和国际社会一同推进经济复苏、气候治理和防止大规模杀伤性武器的扩散等论述相比,奥巴马第二任期对华战略定位具有显著的“规制色彩”,表现在以下几个领域:在安全领域,奥巴马政府基于“再平衡战略”,有意提升美国与亚太同盟的关系,分别对美日、美韩、美菲同盟进行了不同程度的升级,并使日本成为“次轴心国”,辅助美国将同盟的双边结构改造为网络化体系。①信强:《‘次轴心’:日本在美国亚太安全布局中的角色转换》,载《世界经济与政治》2014年第5期,第40页。在制度领域,奥巴马政府推动跨太平伙伴关系协定(TPP)和跨大西洋贸易与投资伙伴协议(TTIP),将原本自由开放的多边国际制度体系转变为半封闭式的“俱乐部模式”限制中国区域影响力的扩大,稳固美国在亚太地区的主导权。②凌胜利:《中美亚太‘主导权’竞争:认知差异与化解之道》,载《社会科学》2017年第3期,第12-23页。因此,奥巴马政府对华战略判定转向“需要规制的对手”,这显示了美国对华“现状式”战略定位的松动,是逐步转向“修正式”战略定位的中间类型。从图2中,我们也不难发现中美关系的分值从2013年的2.06分,快速下跌至2016年的0.325分,两个大国的战略竞争态势明显上升。

(四)特朗普时期的中美战略竞争态势

进入特朗普时期,中美权力位置的差距缩小的速度并未减缓。美国2017年的GDP总量为19.485万亿美元,同年中国的数值为12.143万亿美元,约为美国的62%;而到了2018年,中国占美国GDP总量的比值的66%。③该数据的计算请参见世界银行的GDP统计:https://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2016&locations=US-CN&start=2008。权力位置差距的缩小,辅之以奥巴马后期美国国内对华战略大辩论的渲染,构成特朗普政府的总体政治氛围,形塑了特朗普对华的负面认知。在竞选期间,特朗普接受《纽约时报》采访时,将“对华强硬”作为其外交政策的主要着力点,谈及中国的次数高达56次,并且在中美互动的关键领域,如南海问题和经贸问题,展现出强硬的姿态。④“Transcript:Donald Trump Expounds on His Foreign Policy Views,”26 March,2016,https://www.nytimes.com/2016/03/27/us/politics/donald-trump-transcript.html.在候任阶段,特朗普为了实质化他的对华强硬立场,利用候任阶段的灰色地带,直接与台湾当局领导人蔡英文“互通热线”,挑战中美保持了近四十年默契的“一中原则”。在后续的媒体采访中,特朗普表示,他清楚“一中原则”的重要性,但是并不理解在中美解决经贸问题之前,美国为何要受到“一中原则”的限制。①CarenBohan and David Brunnstrom,“Trumps Says U.S.not Necessarily Bound by‘One China’Policy,”11 December,2016,https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-china-idUSKBN1400TY.可见,特朗普为达到对华战略施压的目的,将中美最重要的政治互信基础作为交易筹码摆上了谈判桌,这将不可避免地对中美关系造成巨幅的冲击。

2017年12月18日,特朗普在执政未满一年之际便颁布其任内首份《国家安全战略报告》,创下美国历任政府的最快记录。在这份报告中,特朗普政府指出,美国正处于一个“充满竞争”的世界,需要回应政治、经济和军事领域的各类威胁。其中,中国与俄罗斯两个大国对美国的国家利益造成最直接的挑战,并且侵蚀着美国的安全与繁荣,因而美国需要重新思考过去二十多年对竞争对手采取接触战略的成效。②National Security Strategy of the United States of America,The White House,18 December,2017,p.3.在此基础上,《国家安全战略报告》进一步认为,大国权力竞争时代即将回归,过去将竞争让位于合作的选择是战略失误。③Ibid,p.3.因此,特朗普政府索性将中国与俄罗斯定位为“战略竞争对手”指责中俄两国在地区拓展各自的影响力和挑战美国的权力地位,以利于塑造一个对它们自身有利且价值观与美国相对立的世界。并且,在后续的《国防战略报告》中,特朗普政府更宣称:“修正主义国家带来的长期战略竞争才是美国国家安全的首要威胁。”④Summary of 2018 National Defense Strategy of United States,The Defense Department,January 2018,p.2.中俄虽然被同时定义为修正主义国家,但在美国的战略优先顺序中仍有所不同。根据学者所做的统计,《国家安全战略报告》中提及中国的次数多达33次,在历年报告中排第3位,并且报告6个部分中有5个部分直接涉及中国,涵盖了政治形势、经济影响、军事安全、区域秩序等多个领域,足以显示美国对华的格外重视。⑤王秋怡:《特朗普政府国家安全战略报告评析》,载《国际论坛》2018年第3期,第30页。至此,特朗普政府对华的“修正式”战略定位正式形成,中国被视为美国的头号战略竞争对手。

美国对华“修正式”战略定位形成带来的是中美战略竞争态势的快速激化。在安全领域,特朗普政府以“印太战略”取代“亚太再平衡”,强调需要通过“3P战略”,即:有所准备准备(preparedness)——对美军军备的长期投资和改造、伙伴关系(partnership)——以安全同盟为基石、推行网络化的区域(promoting networked region)——形成安全同盟与伙伴关系的互通性和协调性,来限制中国的不断增强的区域影响力。①The Department of Defense,Indo-Pacific Strategy Report:Preparedness,Partnerships,and Promoting a Networked Region,Washington D.C,2019,pp.17-52;蔡泽斌、李德木:《“印太”战略的缘起、本质及前景》,载《战略决策研究》2019年第5期,第57-73页。在经济领域,为了扭转中美贸易逆差,特朗普贸然发动对华“贸易战”,接连对中国出口美国价值500-3000亿美元的商品强行加征10%-25%不等的关税。在人文科技领域,特朗普政府先是以国家治理对中兴和华为两大通信设备的供应商实施战略打压,而后开始加强对华人学者的流动监控,彻查具有“长江”和“千人”的华人学者,并通过逐步收紧特定专业的赴美留学和访学人员的签证,防止美国核心技术的转移,形成中美在人文科技领域的“部分脱钩”趋势。在此背景下,特朗普时期的中美关系分值出现了断崖式的下跌,从2017年的-1.45分,骤跌至2019年的-5.35分(如图2所示),既是后冷战以来中分值的最低点,也是双方战略竞争态势的最高程度。由此可见,特朗普时期案例有效地验证了本文解释模型提出的第一个基本情况。

四、结论

美国对华战略定位不仅关乎中美关系的发展走向,更涉及美国如何看待中国的关键问题,决定了美国在中美权力位置变换的过程中能否“容纳中国的崛起”,因而具有较高的讨论价值。本文以“权力”和“身份”构建了一个兼具物质维度和认知维度的解释模型,用以解析中美战略竞争态势变化的逻辑。并且,本文以克林顿、小布什、奥巴马和特朗普四个时期的美国对华战略定位作为案例研究,验证了解释模型中因果机制的有效性。厘清中美战略竞争态势变化的逻辑有助于我们更准确地研判美国对华认知和更有效地采取应对措施。

美国对华战略定位的负面化既是中美结构性矛盾凸显的具体表现之一,也是中国在崛起过程中难以回避的现实。因此,如何加强双边的战略管控成为至关重要的议题。②唐永胜、李薇、沈志雄:《因势利导:把握中美竞争的战略主动权》,载《国际观察》2019年第3期,第39-40页。在加入认知维度的因素后理解中美战略竞争态势,我们不难发现,美国对华战略定位的负面化源自于中美实力对比与信心对比的脱节,也就是,面对中国崛起不可逆性,美国信心流失的速度和幅度远超中美权力位置差距缩小的速率,这使美国误认为中国已经成为全球性的大国,是美国霸权地位的最主要威胁。换言之,中国崛起对美国全球领导地位的挑战被美方人为地放大,但事实上,中国崛起就现阶段而言仅是一个地区层次的政治现象。

对于中国而言,认识到美国紧迫感的来源有助于管控中美战略竞争态势。①游启明:《霸权护持战略类型与特朗普政府的对华战略研究》,载《新疆社会科学》2019年第6期,第58-68页。本文认为可以从全球和地区两大层面入手。在全球层面,中国应避免过快地挑战美国的核心利益区,特别是军事安全领域,影响美国主导的利益分配格局,减少美国霸权护持的紧迫感。②孙学峰:《中美战略竞争时代的中国安全战略》,载《战略决策研究》2018年第2期,第26-39页。因此,中国应该继续坚持“不结盟原则”,以新时代中俄全面战略协作伙伴关系为战略基石,以“利益交融”为驱动力深化和拓展伙伴关系。事实上,中国伙伴关系网络的构建已取得阶段性的成效,形成了周边国家、欧亚大陆、大国关系以及发展中国家等四个地理空间上的同心圆,并都具有“去安全化”的特点,目的在于避免对美国在全球层面的安全联盟体系形成直接挑战。③肖晞、马程:《中国伙伴关系:内涵、布局与战略管理》,载《国际观察》2019年第2期,第72-87。在地区层面,中国应以温和渐进的方式逐步拓展区域影响力。就目前而言,中国通过全面经济伙伴关系(RCEP)、亚投行、中国—东盟自贸区以及一带一路国际合作论坛等方式进行地区制度的创设,并取得相对理想的效果。这种温和渐进的方式不仅能够创造为周边国家提供“对冲”的诱因,与其分享中国崛起和平红利,避免中小国家全然倒向美国一方,还能为美国地区制度机能的衰退提供补充,表明中国仍在美国主导的国际/区域秩序中崛起。

总体而言,随着中美权力位置差距的缩小、结构性矛盾的凸显,双方战略竞争的激化态势已不可避免,因而中国需要主动在全球和区域两大层次管控战略竞争态势。中美两国只有在彼此明确核心利益范围,避免追求不切实际的目标的前提下,才能使彼此的互动处于“竞争性共处”的良性竞争模式中,而非陷入“修昔底德陷阱”。④杨文静:《中美亚太‘竞争性共处’模式探析》,载《现代国际关系》2019年第3期,第36-37页。