古人与宠物的二三事

2021-01-17修易

修易

现在养猫撸狗正流行, 许多人看见猫猫狗狗就走不动路,哪怕家里没有条件养宠物,也要在网上“云吸猫”“云养狗”,或是隔三岔五去宠物咖啡厅解解压。

其实,古代的人们也热衷于养宠物。无论帝王还是寻常百姓,都难逃宠物的魅力。那么,古人是怎么养宠物的?当课本里那些“严肃”的古人遇上心爱的宠物,又会发生什么有趣的事呢?

王羲之:书法换大鹅,值!

“书圣”王羲之有一个可爱软萌的爱好——养大鹅!相传不管哪里出现鹅的身影,王羲之都会兴冲冲跑去“一饱眼福”,看到有眼缘的,便要想方设法带回家赏玩。

当时, 王羲之的字已经大有名气,千金难买。有个道士为了求字,便精心挑选了一批良种大鹅,在王羲之郊游的必经之路上放养。果然,王羲之“巧遇”白鹅,爱不释手。道士这才现身,提出要王羲之写一篇《黄庭经》来换大鹅,王羲之竟然爽快答应。于是这篇《黄庭经》,又被后人戏称为《换鹅帖》。

卫懿公:给仙鹤发工资、派专车

先秦时期,卫国的国君卫懿公对鹤十分着迷,随时要将鹤带在身边,因为怕鹤累着,还让鹤乘坐华丽的车出行。不仅如此,他的宝贝仙鹤还能按品相领到相应等级的俸禄,为了给仙鹤改善伙食,卫懿公甚至向老百姓征收鹤税。百姓怨声载道,但又无可奈何。

后来,卫国遭外敌入侵时,因对卫懿公爱鹤荒政的行为不满,将士和百姓都不肯出征,还有人提议让皇帝带着鹤去打仗,结果可想而知。

嘉靖皇帝:给爱猫封官

明朝的嘉靖皇帝,独爱“吸猫”,他在宫中设立了“猫儿房”,还给猫咪们取名、封官。

在他的爱宠中,有只名叫“霜眉”的猫,无心捕鼠,却善解人意。嘉靖皇帝对它宠爱有加,还举行了册封仪式,庄重地封它为“虬龙”。那时,龙象征着皇室、天子,而虬龙就是幼龙的意思,可见霜眉地位有多高。霜眉死后,嘉靖皇帝伤心不已,用金棺将它葬在万岁山北坡,立了块“虬龙碑”以示纪念。

陆游:为猫赋诗十余首

陆游,南宋著名诗坛大咖,也被称为“大宋第一猫奴”。“风卷江湖雨暗村,四山声作海涛翻。溪柴火软蛮毡暖,我与狸奴不出门”,他写的这首诗,就表达了任凭外面狂风骤雨电闪雷鸣,还是宅在家里撸猫最快活的心情。诗中的狸奴就是古代宠物猫的别称。

陆游留存下来的诗词里,光是写来送给猫的就有三首,和猫有关的更有二十余首之多。他不光关心自家爱猫,还会管别人家的“猫事”,秦桧孙女的猫丢了,弄得满城风雨,还被陆游特地记下来吐槽。

宋真宗:寵物多到建起一座“动物园”

宋真宗极爱动物,于是各国朝贡时都投其所好,奉上了各种各样的珍贵动物。在宋真宗的园子里,养了狮子、老虎、犀牛、单峰驼、孔雀等大大小小的动物,光是大象就有六十四头,堪比一座大型动物园。

宋真宗不仅自己喜欢动物,还很愿意与民同乐。他曾经“谕群臣就苑中游宴”,让大臣们都来欣赏自己的爱宠,每年三四月份,这座“皇家动物园”还会对市民开放。

臧文仲:给乌龟造超级大豪宅

春秋时期,鲁国有个大夫叫臧文仲,酷爱乌龟,不惜花大价钱给乌龟造豪宅。《论语·公冶长》中记载:“臧文仲居蔡,山节藻棁。”这里的蔡指的就是乌龟,山节和藻棁可是天子庙宇的纹饰,被用在乌龟的房子上,足以见得臧文仲对他的宝贝乌龟有多费心了。

不过,在当时的许多人看来,用天子庙宇的规格去盖宠物的房子,实在不合礼数。连孔老夫子都看不下去,批判臧文仲因为养宠物而违背礼制。

宣德皇帝:全国盛行“蟋蟀风”

明朝宣德皇帝朱瞻基痴迷蟋蟀,被人称作“蛐蛐皇帝”。为了讨皇上欢心,朝中官员、后宫宠妃,无一例外都开始斗起了蟋蟀。大明第一人气游戏——“全民斗蛐蛐”由此诞生。从此,无论紫禁城中,还是寻常巷弄,人们都喜欢在闲暇之余带上自己的“宝贝蛐蛐”聚到一起,一争高下。

古人养宠史大揭秘

如今,我们已经习惯了猫咪、小狗等动物作为朋友陪伴在我们身边。但将时间再往前推一些,那些凶猛的动物是怎么变成温顺可爱的宠物的?养宠物的风潮又是从什么时候开始流行的?一起来看看古人养宠的极简史吧。

先秦时期:“犬人”的诞生

远古时期,先民开始豢养动物,双方结成同盟,相互帮助。动物能从人类手中得到食物,而人类能借助动物的特殊技能改善生活。最早被驯化的动物是狗,距今上万年前,它们中的一小撮开始跟随人类迁徙,慢慢被驯化成了忠心耿耿的“汪星人”。

在我国先秦时期,狗就已经是人类的好朋友了。那时还没有什么宠物的概念,平民百姓养犬主要是为了看家护院,而达官贵族们饲养猎犬,则是方便打猎时发现猎物和警示危险。

周代,宫中为了更好地驯化狗,还设立了养狗的官职,称为“犬人”,专门负责猎犬们的驯化与日常伙食。

随着物质条件的丰富,这些被饲养的动物们,渐渐不再只作为“工具狗”“工具猫”而存在,“宠物”的概念也逐渐形成。

唐代:养宠的新潮

虽然早有王羲之“以书换鹅”的例子,但其实直到唐代,养宠物才慢慢成为达官显贵中盛行的一种新潮流。不同于春秋时期、东晋时期大家偏爱“非主流”宠物,在唐朝,“进可护主,退可卖萌”的猫猫狗狗稳坐宠物界顶流的位置。

一开始,唐朝盛行“吸猫”,女皇武则天也不例外。她四处搜罗名贵猫咪,养在宫中玩赏。有一次,她把猫和鹦鹉放在一起吃饭,结果,猫连鹦鹉也一起吃了。“则天甚愧”,但还是舍不得迁怒于猫,反而责怪自己。

到了唐朝中后期, 猫咪退下了顶流位置,取而代之的是小巧玲珑的宠物犬。有种小型观赏犬叫作“拂菻(lǐn)狗”,虽然个头小,但是聪明活泼。这种小狗原产于东罗马帝国,唐初从西域传入,极其名贵,只有宫廷贵妇才养得起这种稀罕物。在古画《簪花仕女图》中,就能看到几位衣着艳丽的贵族女子逗弄小狗的场景。

宋代:宠物市场出现

早些时候,宠物一般是达官显贵的专属。到了宋代,养宠物的喜好才走入平民百姓家。

宋朝人养猫,甚至要用“聘”。亲戚、朋友、邻居家的母猫生了小猫,你想要讨一只来养,就得准备一份聘礼,去上门礼聘回来。聘礼通常是一包红糖、一袋盐,或者用柳条穿着的一尾鱼。后来,仅靠亲朋好友家相互聘猫已经无法满足大家的需求了。于是,应广大人民的呼声,第一家宠物市场在河南开封开业,地址就在开封大相国寺门前。

那时的宠物市场有多受欢迎呢?《东京梦华录》曾记载:“每月五次开放,万姓交易,大三门上皆是飞禽猫犬之类,珍禽奇兽,无所不有。”每个月的开放次数高达五次,有上万人在这里交易。

而且,市场上不仅有宠物交易,还出售猫粮、狗粮。这个时期,还开创了宠物美容的先河,一些女子在给自己做美甲的同时,也会顺便给自家猫狗“染个发”。

清代:养宠日益规范化

到了清代,养宠物已经不再是什么新鲜事,宠物们的待遇也达到了一个新高度。

清代负责管理宫廷事务的内务府,设有专门饲养动物的机构,如养牲处、养狗处、养鹰鹞处等,并且有相应的官员负责,还会配备专门的看护人员。

在养牲处,备有记载各种动物情况的文字档案——养牲底簿。比如,乾隆年间的养牲底簿上记载着各种动物呈进的时间,是谁呈进的;各种动物每日吃什么,吃多少等。

可见,不管哪个年代,宠物在人们的生活中都占据了十分重要的地位。人们被宠物治愈,从它们身上获取心理慰藉,也在它们身上投射越来越多的关注和情感。

但显然,对宠物的爱也得有一定的限度,否则,卫懿公因鹤误国的悲剧就可能以另一种形式再度上演。

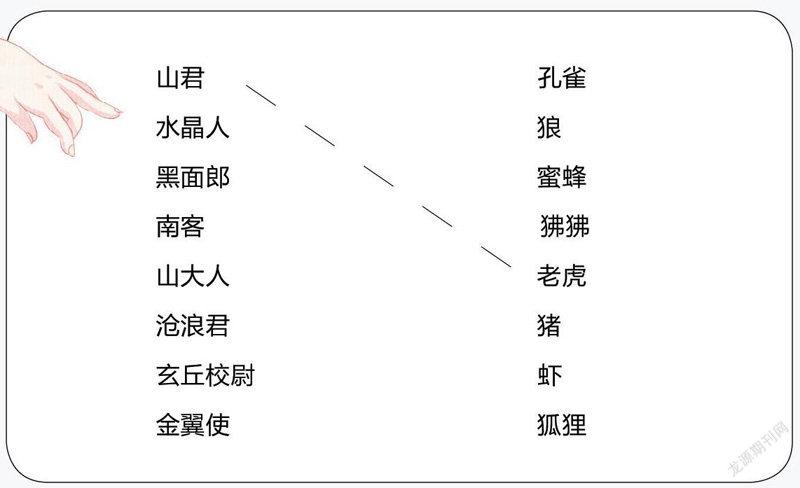

小互动:猜花名

古人不光喜欢养宠物,还热衷于给动物们起花名,比如,把熊称为“黑瞎子”,把鹦鹉叫作“绿衣使者”。这些名字,有的来自直观印象,有的来自历史典故、诗词歌赋。人们提起这些花名,像是在呼朋唤友,别有一番趣味;动物也像被赋予了另一重性格、身份,形象变得更加鲜活立体。

下面这些花名,你猜得出分别对应的是哪种动物吗?请用直线将对应选项连接起来。