由“理”入“淡”

2021-01-17宋吉昊王祥北

宋吉昊 王祥北

刘熙载在《书概》中说“书也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”刘熙载认为书法是书写者内在学养、才情、志向等精神因素的外化。弘一法师也认为:“无论写字、刻印,道理是相通的;而‘字如其人’,某人所写之字或刻印,多能表现作者之性格(此乃自然流露,非是故意表示)。体现朽人之字者;平淡、恬静,中逸之致是也,诸君作参照可也。”弘一法师独特的书法风格是诸多因素共同作用的结果。弘一法师一生的书写都以儒家的传统思想为旨归,在俗界提倡先器识后文艺,出家则上求佛道,下化众生,甚至将西方绘画的方法融入到中国书法的创作中,这集中表现为一个“理”字。

一、理理学是两宋时期产生的主要哲学流派,又称道学。

理学是中国古代最精致、最完备的儒家理论体系,在二程和朱熹为代表的理学家的意识里,世间万物都是“道”的体现。“理”是道学的核心观念,被理学家认为是产生世界万物的精神的东西。书法作为儒家提出的“六艺”之一,理想的书法就是道学人格的显现。此处的“道”是儒家学说,不是道家之道。

(一)何为“理”

甘中流教授《中国书法批评史》中曾引用《宋史》卷427《道学一》对道学加以解释:

道学之名,古无是也。三代盛时,天子以是道为政教,大臣、百官、有司以是道为职业,党、庠、术、序师弟子以是道为讲习,四方百姓日用是道而不知。是故盈覆载之间,无一民一物不被是道之泽,以遂其性。于斯时也,道学之名,何自而立哉。文王、周公既没,孔子有德无位,既不能使是道之用渐被斯世,退而与其徒定礼乐,明宪章,删《诗》,修《春秋》,赞《易》《象》,讨论《坟》《典》,期使五三圣人之道昭明于无穷。”宋人周敦颐、程颢、程颐、张载、邵雍、朱熹等发明先秦儒学,以显明先王先圣大道,故有道学之目。后人将这些尊崇儒学宗旨,并躬行实践之士称为道学家,又称为理学家。

丰子恺经常提起弘一法师的一个故事:

有一次他(弘一法师)到我家。我请他藤椅子里坐。他把藤椅子轻轻摇动,然后慢慢地坐下去。起先我不敢问。后来看他每次都如此,我就启问。法师回答我说:“这椅子里头,两根藤之间,也许有小虫伏着。突然坐下去,要把它们压死,所以先摇动一下,慢慢地坐下去,好让它们走避。”读者听到这话,也许要笑。但请勿笑,这是做人认真至极的表示。模仿这种认真的精神去做社会事业,何事不成,何功不就?我们对于宗教上的事情,不可拘泥其“事”,应该观察其“理”。

“五戒十善”中“不杀生”这一戒是佛门弟子的基本戒律,不论在家出家都要遵守。佛家弟子能够记住和遵守这些戒律,却并不一定都能够理解此戒律更广大的教化意义,更难以灵活践行到大千世界中。弘一法师将佛家戒律当作一种修行,融入灵魂,时时事事处处都在践行这些戒律的教化意义,即便是在非常细小的生活细节中也能够严格执行。

弘一法师遵守佛家戒律的谨严、细致和自然,已经如同水和空气一样成为他生命中不可缺失的基本构成。这与他出家前的儒家,尤其是宋元明理学修养有关。夏丏尊讲:“(杭州浙江两级师范学校)有一个特别的地方,不轻易更换教职员。我们那时颇有些道学气,俨然以教育者自任,一方面又痛感到自己力量的不够。可是所想努力的,还是儒家式的修养,至于宗教方面简直毫不关心的。”其实,不仅在这7年中,李叔同出生于一个典型的信奉儒家思想的文人士大夫家庭,从小接受的就是儒家思想的教育。他19岁(1898)参加天津县学考试时提出:“务令以孝悌为本,材能为末,器识为先,文艺为后。”这成为他终生的奋斗目标。

(二)何为书法的“理”

程颢说:“某写字时甚敬,非是要字好,只此是学。”程颢认为,书法书写时要持敬,因为写字就是学,就是儒家的道统。朱熹用他客观唯心思想阐释说:“文字自有一个天生成腔子;古人文字自贴这天生成腔子。”冯友兰对朱熹这一论断的解释是:“在艺术方面,我们可以说,对于每一个艺术作品之题材,在一种工具及一种风格之下,都有一个本然底(的)艺术作品,与之相应。每一个艺术家对于每一个题材之作品,都是以我们所谓本然底(的)艺术作品为其创作的标准,我们批评他亦以此本然底(的)作品为标准。严格地说,此所谓作品并不是作品,因为它并不是人做底(的),亦不是上帝做底(的)。他并不是做底(的),他是本然底(的)。”从冯友兰的解释可知,朱熹的书法观念就是每一个书法作品在创作之前,就已经存在一个天然的样子,书写者需要通过诚敬端正的书写去无限靠近它。

弘一法师在佛教养正院讲学时,曾講过《谈写字的方法》。他认为:“出家人唯一的本分,就是要懂得佛法……而于有空的时候,写写字也未尝不可,写字如果写到了有个样子,能写对子、中堂,来送与人,以作弘法的一种工具,也不是无益的。”刘质平回忆“先师所写字幅,每幅行数,每行字数,由余预先编排,布局特别留意,上下左右,留空甚多。他常说,字之工拙,占十分之四,而布局却占十分之六。”

弘一法师文中提到的“有个样子”,一方面指的是书写水平比较不错,不会因书写潦草而让人感到对佛法的不敬;一方面就是书写的水平符合了朱熹和冯友兰等理学家们所解释那个客观的天然的样子。

二、“理”对弘一法师书风的影响

潘建伟《弘一大师与宋明理学》中有这样一段论述:“弘一法师给丰子恺翻看的《人谱》这一节内容即是唐初裴行俭所说的‘士之致远者,当先器识而后文艺’。‘器’是器量,‘识’是识见,也就是说,原道要重于求艺,而这正是宋明理学家反复叙述的内容。”

(一)先器识后文艺

这一观念是弘一法师19岁提出的:“务令以孝悌为本,材能为末,器识为先,文艺为后。”

儒家思想,特别是宋明理学中的“修齐治平”“内圣外王”和“慎独”等思想对弘一法师的影响是非常深远的,无论是在家和出家,这种对自身修持几近苛刻的要求伴随他的一生。倓虚大师说弘一法师:“(他在家时)像唱戏一样,无论扮演某种角色,都让他合情合理到家……(出家后)把在家那套世俗习气完全抛掉,说不干就不干,丝毫也不沾染,对出家人应行持的,就认真去行持,行持到家,一点不苟且。这才是大丈夫之所为,也是普通人最难能的一件事。”

至于书法这门艺术,弘一法师一直将其作为自己人生的一种修行,是他人生态度的一个外在显现。

夏丏尊在《李息翁临古法书》中提到弘一法师在浙江一师任教期间生活状态是:“居常鸡鸣而起,执笔临池,碑版过眼,便能神似。每体少者一纸,多者数纸,所收盖不及千之一也。”甚至在断食期间,生活枯寂,伴随他的也是临习碑帖,他将书法看作是形影不离的亲人,甚至是生命的依靠。

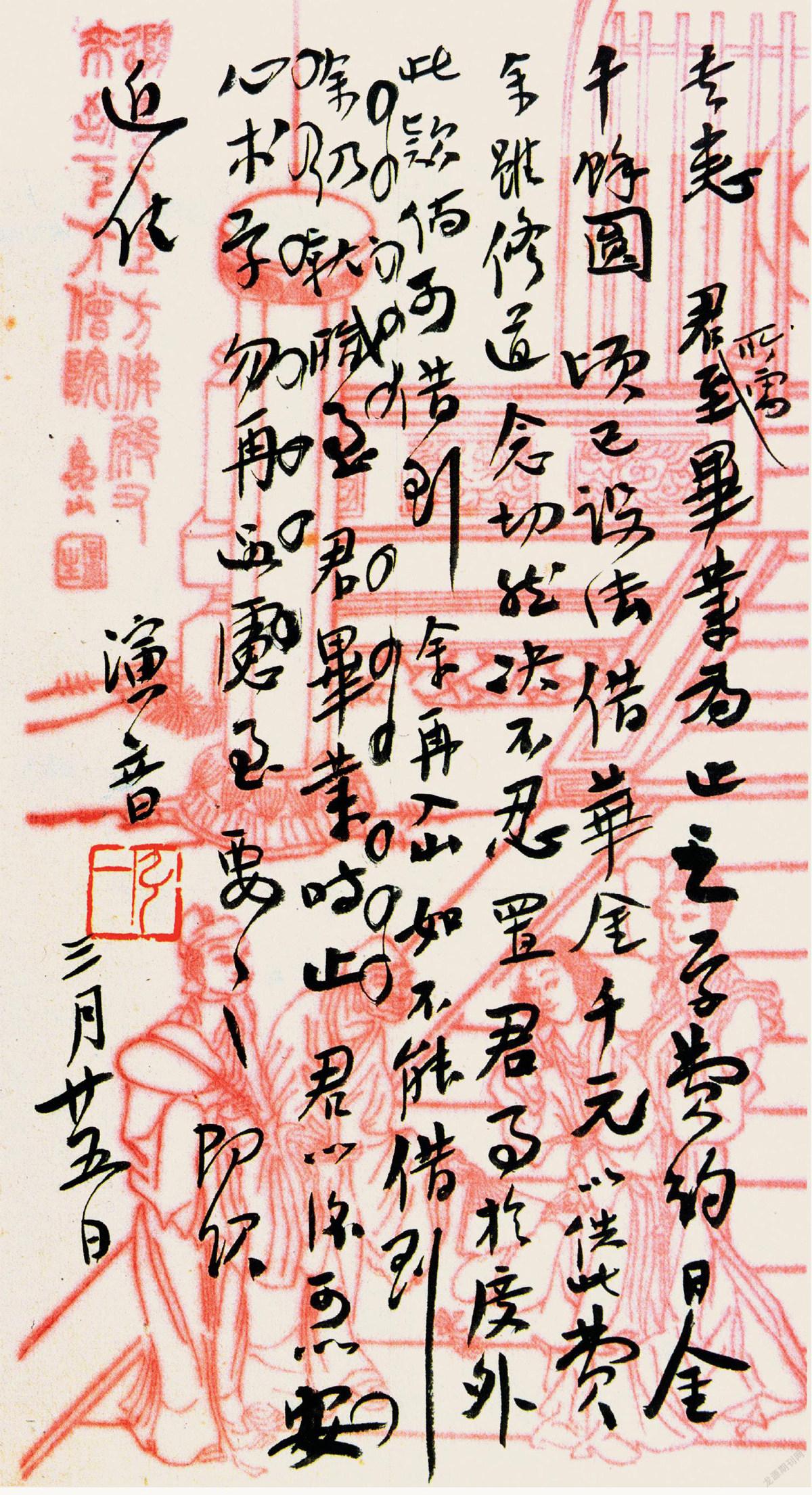

当国家遇到危难,在民族大义面前,无论是佛家、佛法还是书法,都要服从于民族发展的大势。弘一法师用阐释佛法来警醒亿兆百姓,将书法化作弘扬佛法的工具。1937年,弘一法师在青岛湛山寺讲律,正值七七日本侵华事起,法师手书“殉教”以铭心志。并手书多副“念佛不忘救国,救国必须念佛”条幅分赠各方,题跋云:“佛者,觉也。觉了真理,乃能誓舍身名,牺牲一切,勇猛精进,救护国家,事故,救国必须念佛。”鼓励佛教弟子共赴国难。

(二)上求佛道,下化众生

弘一法师出家的心愿是上求佛道,下化众生。弘一法师出家之前,就以诗词文章闻名于世,是集诗词、书画、篆刻、音乐、戏剧、文学研究于一身,并在多个学科领域做出开拓性贡献的艺术家、教育家。

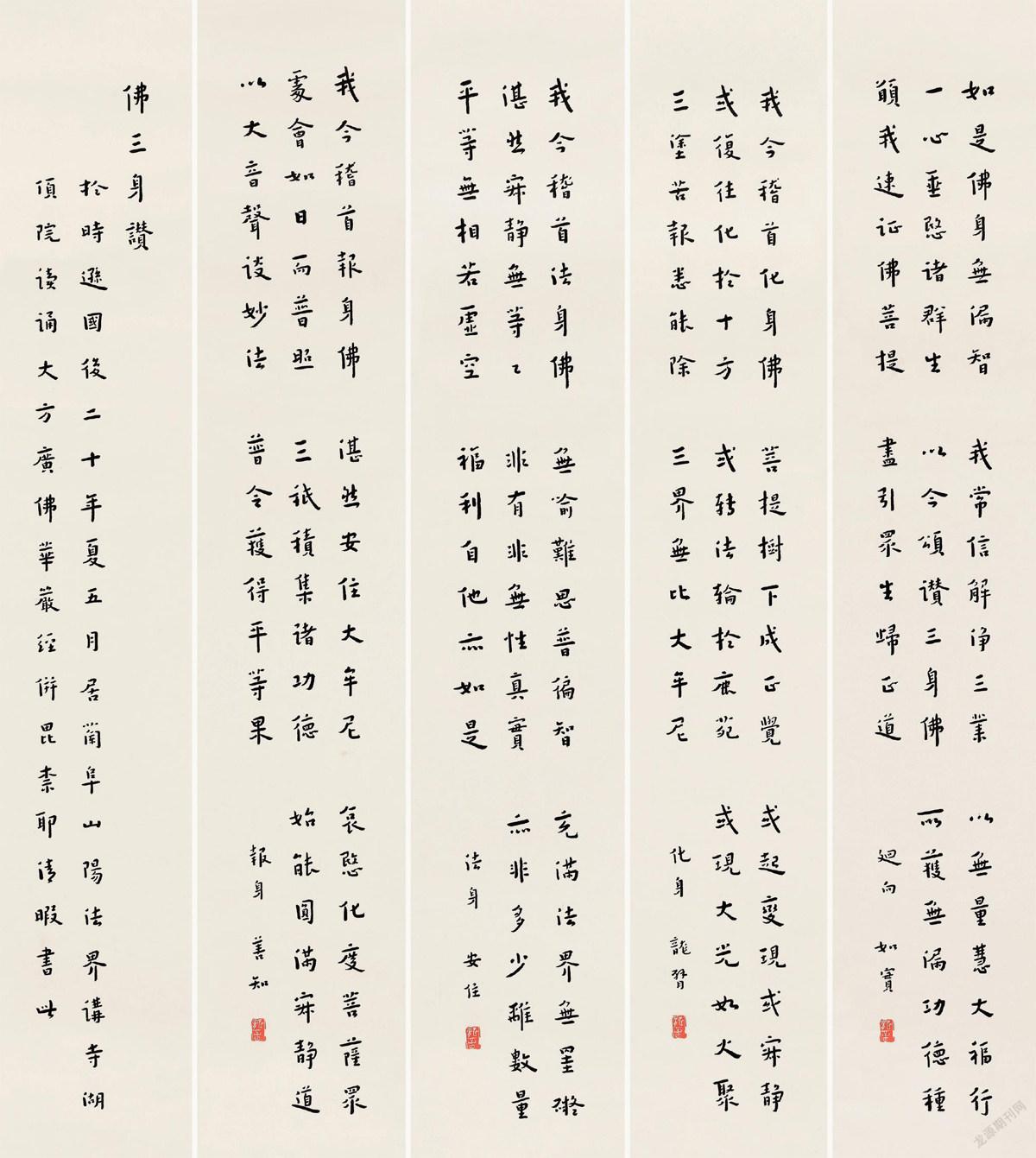

弘一法师出家以后,精研戒律,以复兴律宗为己任,虽诸艺俱舍,唯书法不废。书法已不再是一种艺术追求,而是宣扬佛法的载体和工具。他书写的行为是入世的,他书写的内容却是出世的。出家前,其结字章法是茂密厚重的。出家后,不再刻意求技,不再刻意追求某碑、某帖和某家的虚像,反以宣扬佛法为出发点,抹去浮华的质朴的入笔、行笔和收笔动作,自然朴素的结体,空灵自然的谋篇布局,渐渐形成了自己独特的书法风格,这是佛法与书法艺术的融合,是以出世人的精神做入世人的事业。出家后的弘一法师主要目标是安心求佛,修行,“发心求正觉,忘己济群生”。马一浮先生说:“大师欲以文字因缘方便说法。”

(三)诚敬谨严

印光大师是弘一法师最佩服的净土宗高僧,多次提到理学家提出的“诚敬”二字对于学佛的重要性。“欲为真佛,须先从能为真儒始。若于正心诚意,克己复礼,主敬存诚,孝友弟恭等,不能操持敦笃,则根据不固,何以学佛?”丰子恺《先器识而后文艺—李叔同先生的文艺观》提到明代刘宗周《人谱》对李叔同的影响:

李先生虽然是一个演话剧,画油画,弹钢琴,作文,吟诗,填词,写字,刻图章的人,但在杭州师范的宿舍(即今贡院杭州一中)里的案头,常常放着一册《人谱》……这书的封面上,李先生亲手写着“身体力行”四个字,每个字旁加一个红圈,我每次到他房间里去,总看见案头的一角放着这册书。当时我年幼无知,心里觉得奇怪,李先生专精西洋艺术,为什么看这些陈猫古老鼠,而且把它放在座右。

刘质平在《弘一法师的遗墨及其生活回忆》中经常提到弘一法师在书写文字时的两个特点:一是用西方绘画的构图方法安排书法创作;二是弘一法师的书写态度之恭敬庄严。

先师所写字幅,每幅行数,每行安数,由余预先编排。布局特别留意,上下左右,留空甚多。师常对余言:字之工拙,占十分之四:而布局却占十分之六。写时闭门,除余外,不许他人在旁,恐乱神也。大幅先写每行五字。从左至右,如写外国文。余执纸,口报字;师则聚精会神,落笔迟迟,一点一划,均以全力赴之。五尺整幅,须二小时左右方成。

对于空间的处理,布白的安排,字数的安排,行列间的距离,所有的问题无一不是提前设计安排好的。书写时又极其严谨庄重,聚精会神,五尺整幅的作品居然书写了两个小时。

三、“淡”之书风的形成

弘一法师云:“体现朽人之字者;平淡、恬静,中逸之致是也,诸君作参照可也。”

(一)何谓“淡”

唐代孙过庭提出“至如初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝,既能险绝,复归平正。初谓未及,中则过之,后乃通会,通会之际,人书俱老。”初学者要学会规矩,懂得平正;第二阶段要追求险绝,需求更多的变化;第三阶段要回归平正。即初学阶段的平正是初步懂得基本规矩,还不懂得变化;第二个阶段极力追求险绝,这一过程往往会有锋芒毕露,过犹不及之嫌;第三个阶段,将规矩和变化融会贯通,已到通会之境,人生此时往往已入暮年,人书俱老。这一解释在孙过庭评价王羲之书作时得到了验证:“是以右军之书,末年多妙,当缘思虑通审,志气和平,不激不厉,而风规自远。子敬已下,莫不鼓努为力,标置成体,豈独工用不侔,亦乃神情悬隔者也。”王羲之之所以晚年书作多精品,皆因彼时的他思虑通达审慎,志气和雅平静,不偏激不凌厉,因而风范深远。

由此可见,所谓“淡”,在唐代孙过庭和宋代苏轼那里,就是达到了将书写的规矩和变化与自身的修养融为一体,达到通会之境,表现为灿烂之极归于平淡。

明代董其昌是中国书法史上最先研究和推崇“淡”这一美学范畴的书家,他将丰富的禅学和儒学修养运用到了自己的绘画和书法创作实践和理论中。他对于“淡”的认识非常深刻,又提出了大量新的论断。

作书与诗文同一关捩,大抵传与不传,在淡与不淡耳。极才人之致,可以无所不能,而淡之玄味,必由天骨,非钻仰之力、澄练之功可强入。萧氏《文选》正与淡相反,故曰“六朝之靡”,又曰“八代之衰”。韩柳以前,此秘未睹。苏子瞻曰:“笔势峥嵘,辞采绚烂。渐老渐熟,乃造平淡。”实非平淡,绚烂之极,犹未得十分,谓若可学而能耳。《画史》云:若其气韵,必在生知,可为笃论。

董其昌认为,唐代人和宋代人提出的绚烂之极归于平淡并不是最高境界,因为“淡之玄味,必由天骨,非钻仰之力、澄练之功可强入”。淡的最高境界不是通过后天努力所能够达到的,那“淡”最高境界是什么呢,他又提出:

撰述之家,有潜行众妙之中,独立万物之表者,淡是也。世之作者极才情之变,可以无所不能,而大雅平淡,关乎神明,非名心薄而世味浅者,终莫能近……无门无径,质任自然,是谓之淡。

余谓张旭之有怀素,犹董源之有巨然,衣钵相承,无复余恨。皆以平淡天真为旨,人目为狂,乃不狂也。

董其昌认为“有潜行众妙之中,独立万物之表者,淡是也。”他以颜真卿行书在二王体系和初唐四家的体系之外另辟蹊径,独成一家为例:“颜鲁公行书在唐贤中独脱去习气,盖欧、虞、褚、薛皆有门庭,平坦天真,颜行第一。”可见董其昌眼中的“淡”是要尽得中国书法名家的妙处,却又能形成自己独特的艺术风貌,破茧为蝶。董其昌另一个著名的论断是“盖书家妙在能合,神在能离……哪咤拆骨还父,拆肉还母,若别无骨肉,说甚虚空粉碎,始露全身。”董氏上述诸论有殊途同归之妙。

在董氏看来,“淡”的高境界是既要深入传统中汲取营养,又能依靠强大的天分摆脱传统,用传统来形成自己独特的艺术面貌。妙在能合,贵在能离,这与儒家的“六经注我”一脉相承。

(二)“淡”对弘一法师书风的影响

弘一法师终生信奉和坚持“先器识后文艺”和“上求佛道下化众生”的思想,他虽极其喜爱书法,却始终不曾撰写专门的论著来讨论书法,他对书法的一些观点和认识也只能从其零散的题跋和品评文字中去梳理和总结。

弘一法师给竹园居士的书作题跋里留下这样一段话:“文字之相,本不可得。以分别心,云何测度?若风画空,无有能所。如是了知,乃为智者。竹园居士,善解般若,余谓书法亦然。”弘一法师认为,文字之相如同佛法之相,本不可得,况且人与人之间还存在巨大差异,更是仁者见仁智者见智了。恰如清风扫过长空,是无法完美表征和显现的。能够领悟到这一层,那就是智者了。书法也适用这个道理。

沙孟海在《我的学书经历和体会》一文中谈到王铎和吴昌硕的临帖往事:

因想到传世王铎墨迹多是临写古帖,取与石本对照,并不全似,甚至纯属自运,不守原帖规范,这便是此老成功所在。

昌硕先生临《石鼓文》自跋说:“余学篆好临《石鼓》,数十载从事于此,一日有一日之境界。”也是这个道理。

世人或讥评吴昌硕写《石鼓》不像《石鼓》,那便是“门外之谈”。

沙孟海此论与弘一法师的书学思想可谓英雄所见,一脉相传,惟有智者方可解其中之真意。

1.无意于工

弘一法师的书写往往讲行数、字数和空间布白提前设计完毕,然后再书写,这样的书法创作似乎已经沦为一种美术设计,还有什么性情可以抒发,中国书法的传统笔墨语言又何谈继承呢?弘一法师在零散的题跋和赏析文字里给出了部分答案。他曾这样评价颜真卿的《祭侄文稿》:

《祭侄稿》为作者之情所致、无意作书,故写得起伏跌宕、神采飞扬,得自然之妙;且以真挚情感运于笔墨,悲壮哀伤注入其间,其字不计工拙、随意无拘,纵笔豪放,血笔交融而一气呵成,故得神来之笔,被后人誉为“天下第二行书”。元代鲜于枢跋语谓:“《祭侄稿》,天下行书第二。”元代陈深说:“《祭侄稿》,纵笔浩放,一泻千里;时出遒劲,杂以流丽:或若篆籀,或若镌刻,其妙解处,殆若天造岂非当时注思为文,而于字画无意于工,而反极工耶?

弘一法师认为,颜真卿的《祭侄稿》之所以取得了那么高的成绩,最根本的一点是“情所致、无意作书”和“无意于工,而反极工耶”。什么意思呢?他在讨论书法创作的讲学中,是这样讲的:“朽人写字时,皆依西洋画图案之原则,竭力配置,调和全纸面之形状。于常人所注意之字画、笔法、笔力、结构、神韵乃至某碑某帖之派皆一致摒弃,决不用心揣摩。故朽人所写之字,应做一张图案画观之。”

他出家以后的书写主要关注在通篇章法的安排,而“于常人所注意之字畫、笔法、笔力、结构、神韵乃至某碑某帖之派皆一致摒弃,决不用心揣摩”。跳出对于具体的点画、笔法、结构和神韵的关注,也摆脱了对某家某派风格的羁绊,顺其自然地按照自己的思路去书写即可。

再如他给学生刘质平讲对联写法时提到:“为写对而写对,对字常难写好,有兴时而写对,那作者的精神、艺术、品格、自会流露在字里行间。此次写对,不知为何,愈写愈有兴趣,想是与这批对联有缘,故有如此情境。从来艺术家有名的作品,每于兴趣横溢时,在无意中作成。凡文词、诗歌、字画、乐曲、剧本,都是如此。”

为了书写对联而书写对联,对联往往很难写好,突然兴致来了,越写越有兴致,那么书写者的精神思想、艺术造诣、品格修养就会自然地流露到字里行间。古往今来知名艺术家的名作,大多是兴致勃发,并不在意自己书写的艺术性的书写状态下,反而获得了无意于佳而极佳的效果。

弘一法师在品评张旭书法时还提出了另一个重要的命题,就是“体悟生活”:

张旭的书法,初学“二王”,端正谨严,规矩至极……然而,最能代表其书法创造性成就的,则是他的狂草作品。其善于生活中观察体悟,据其自称,他的书法是见公主与担夫争道而得其意……从而领悟到书法的结构布白“进退参差有致,张弛迎让有度”的书法意境—此即所谓“担夫争道”之典故由来。后观公孙氏舞剑而得其神,自此书艺大进。

弘一法师认为,张旭的书法,开始学的也是二王一路,并且写得非常严谨规矩,但最能代表他书法创造性成就的是他的狂草作品,而他的狂草创作的灵感来源于对生活对大千世界的体悟,从“担夫争道”和“公孙大娘舞剑”中获得了灵感而书艺大进。

弘一法师也曾经就自己的书法作品是否会受后人重视而留下一个比较含蓄的表达:“师曾对余言,艺术家作品,大都死后始为人重视,中外一律。上海黄宾虹居士(第一流鉴赏家)或赏识余之字体也。”黄宾虹的绘画风格在很长一段时间内无法在中国的绘画界得到一致认可,就是他在继承传统的基础上,在用笔用墨和章法处理上进行了一些大胆的尝试和突破。

弘一法师这句比较含蓄的论断既可以看出其对自己书作的充分自信,也流露出他对大胆尝试和突破的一种赞赏和推崇。

2.僧俗双修

在俗、教二界用生命来体认书法艺术的人,非弘一法师莫属,其晚年的书法洗尽人间书风的浊气、怒气、霸气,是大师心灵境界的升华。同样的情况也发生在八大山人的书法里。弘一法师晚年的书法风格与八大山人有很多相似的地方,他自己曾对八大山人的作品进行过一个较长文字的解析和赏评。

八大山人书法成就颇高,致使将其画名掩盖,知者不多。其书法,行楷学王献之的淳朴圆润,并自成一格。其所写书体,以篆书之圆润施于行草,自然起落,以高超的手法将书法的落、起、走、住、叠、围、回等技巧藏蕴其中,且能不着痕迹。古人谓之“藏巧于拙,笔涩生朴”,由此可知八大山人书法之妙,世之少见。能窥山人之书体全貌的,莫过于《个山小像》中其所题字包含篆、隶、章草、行、真等六体书之,可见其功力之深,世间罕见伦比者,可谓集山人书法之大成。其晚年时,书法达其艺术成就之巅,草书亦不再怪异、雄伟,如其所写之行书四箴如《般若波罗蜜多心经》等,平淡无奇、混若天成、无丝毫修饰,静穆单纯,似超脱凡俗、不着人间烟气,是书家所爱之珍品。

其中的几处评论,与其说是在评论八大,勿如说是阐释自己的书学观念。八大山人初学王献之,但他能自成一体。原因是他将篆书圆润的笔致应用到了行草书的创作中,自然挥洒。此处有一个笔者认为最为重要的点是“高超的手法将书法的落、起、走、住、叠、围、回等技巧藏蕴其中,且能不着痕迹。古人谓之‘藏巧于拙,笔涩生朴’”。弘一法师着重指出,八大用笔的落、起、走、住、叠、围、回都是干干净净,不着痕迹,这种处理方法绝不是初级的不懂笔法的处理,而是用“高超的手法”,也就是孙过庭和苏轼说的绚烂之极归于平淡。八大晚年草书也不再怪异,而是平淡无奇,混若天成,无丝毫修饰,静穆单纯,似超脱凡俗,不做人间烟火气。对照弘一法师和八大山人两位大师晚年的书作,不需任何语言,一目了然。

3.融汇中西

刘质平、夏丏尊和丰子恺等都提到过弘一法师书法创作中引用西方绘画中的空间处理的方法用于自己书法创作的章法安排。这本身也是他利用自己学贯中西艺术的优势来改造中国书法的实践。

弘一法师在谈艺术的语录中有这样一段:

敝人写字时,皆依西洋画图案之原则,竭力配置、调和全纸整体之形状,故朽人所写之字,应作一张图案画观之斯可矣,绝不用心揣摩。不唯写字,刻印也是相同的道理。无论写字、刻印,道理是相通的;而“字如其人”,某人所写之字或刻印,多能表现作者之性格(此乃自然流露,非是故意表示)。体现朽人之字者:平淡、恬静,中逸之致是也,诸君作参照可也。

在弘一法师大量的书信中都曾提出过“七分章法,三分书法”的书学理论。在他给挚友马冬涵的一份书信中曾提到过他进行书法创作时的状态:“章法五十分,字三十五分,墨色五分,印章十分……在艺术上有所谓三原则,即:一、统一;二、变化;三、整齐,这在西洋绘画方面是认为很重要的。”

如果对照孙过庭、苏轼和董其昌的书论可以发现,弘一法师在上文中提到的西洋绘画认为很重要的理论的艺术上的三原则:“一、统一;二、变化;三、整齐。”不就是中国1000多年前孙过庭就已经提出了的“初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝,既能险绝,复归平正。初谓未及,中则过之,后乃通会,通会之际,人书俱老”吗?只不过弘一法师又将西方绘画的结构、光线、焦点、空白运用到了书法的谋篇布局当中去了,甚至是量化了,至于这种量化是否先进,那就是仁智之见了。

小結

佛教的宗旨是普渡众生,理学的核心思想是修齐治平。弘一法师在僧俗两界的平生志愿和追求是一致的,统一的。无论是“先器识后文艺”还是“弘扬佛法,普渡众生”,书法在他的思想深处始终都是一个寄托和载体。离开俗世,进入佛门可以让他在思想更加沉静的状态下去理性和客观的反思自己,提高自己,个人修为的提升也必然会改变他对书法的认识。从出家前雄浑刚健的北碑风貌到晚年空寂冲淡的佛家气象;从出家前的遍学百家,到出家后的尽洗浊戾的自然书写,风格的显著变化一目了然,这都是个人修为提升所带来的艺术上的超脱和升华。

弘一法师出家之前是学贯中西的艺术家和教育家,在很多领域开创了中国艺术和教育的先河。几十年儒家思想的诚敬修学和躬亲践行,理学的思想和精神已经融入他的血液和思维,成为生命里不可割舍的一部分。离开俗界穿上袈裟,理学思想又与广大深沉的佛法相结合,并融于法师灵魂的深处。从出家前的先器识后文艺,到出家之后的上求佛道,下化众生,无一不是一种积极救世的态度。一个“理”字貌似终结于法师出家之始,实则不然,从他诸艺皆抛,独持书法到生命最后一刻的态度,从他为了反抗日本侵略,用阐释佛法来警醒国民,用书写标语来唤起僧俗两界的民众来看,书法一直都是他人生修行的一种寄托和载体。进入佛门,佛家的超脱、平静、自然、静寂又为弘一法师的书法艺术打开了另一个境界,用唐宋元明时期文人士大夫的总结是绚烂之极,归于平淡。“淡”字成为法师晚年书法的一个完美总结和注解。

弘一法师年轻时入帖、临帖的天赋极强,一个帖看几张纸就可以用这种风格创作,无论何家何派,他都可以轻松掌控。出家后,他借用文字之相本不可得的论断提出自己的书法观。此时,他已经跳出了对具体点画、笔法、结构和神韵的关注,摆脱了对历史上某家某派风格的执着,开始追求自然平淡、无意于书写的书写。“于常人所注意之字画、笔法、笔力、结构、神韵乃至某碑某帖之派皆一致摒弃,决不用心揣摩。”他用极其高明的笔法来解决用笔的落、起、走、住、叠、围、回,使之都干干净净,不着一丝浊世之痕迹,浑若天成,无丝毫修饰,静穆单纯,不做人间烟火气。从脱离尘世戾气和浮躁这一层面来讲,弘一法师的书法作品是进入了清静无为、超脱凡俗的境界,与孙过庭和苏轼所谓的绚烂之极归于平淡的那种作品是代表佛俗两种不同境界的作品。

(责任编辑:李红娟)