冀南山区原曲村河谷型村落民居装饰的特色及文化价值

2021-01-16谢空林馨莹

谢空 林馨莹

【摘要】河北邯郸涉县原曲村是典型的河谷型传统村落,村内格局以及民居建筑装饰历经明清至今数百年保存完整。以建筑学、艺术学、民俗学为理论基础,基于实地测量、文献资料以及口述资料的收集,对涉县原曲村的村落结构形态以及民居装饰现状进行考察。重点从历史渊源与民居现状、建筑装饰艺术与特征、建筑装饰文化价值角度进行剖析,对冀南山区传统村落民居建筑装饰与文化价值进行深入发掘。

【关键词】河谷型村落;民居装饰特色;文化价值

〔中图分类号〕TU-092.957 〔文獻标识码〕A 〔文章编号〕1674-3229(2021)04-0093-05

0 引言

冀南山区是太行山脉东麓一块广袤的土地,东邻鲁西,南接豫北,西望晋东,是晋冀鲁豫四省要冲之地。冀南山麓间河流纵横,形成了多处河谷型地貌。在清漳河自南而北穿过而形成的狭长谷地之上,山体与平地相接之处营建的村落,被两侧十二属相山所夹,极好地适应了自然。兴旺于战国的赵文化又使这里的传统村落、民居装饰具有赵地的文化特色。地处河北邯郸涉县的原曲村,因其独特的地形、深厚的底蕴和悠久的历史,成为冀南山区保存至今的传统村落与民居建筑装饰的代表。

1 原曲村民居现状

1.1 选址布局

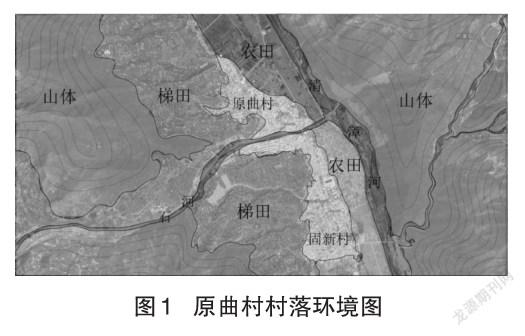

冀南山区村落的选址与布局受自然因素和宗法礼制等多方面影响,除此之外,还受到风水观念的影响。整个村落在依山傍水的环境中,适应地势与自然环境,为了使土地利用最大化,又让生产生活方便快捷,背靠山体处开垦梯田,面向河流与农田,整体呈现出有机的村落格局与丰富的空间层次(图1)。

1.2 建筑特征

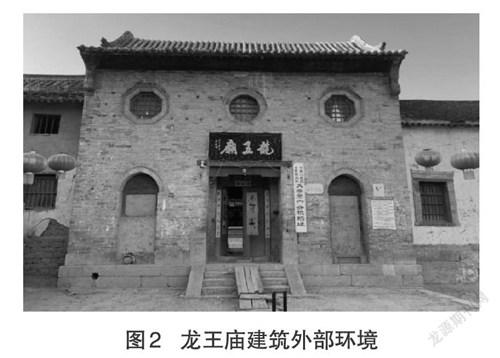

原曲村内明清老宅百余处,按类型可分为庙宇、券阁、居住建筑三类。庙宇建筑在村内众多,龙王庙独具珍贵的建筑艺术价值(图2)。龙王庙为明初祀龙祈雨而建,位于村南一处高地之上,沿东北侧坡地建台阶拾级而上,顺应地势,院落不同于传统的北方坐北朝南格局选择坐西北朝东南,布局方正,呈中轴对称布局,占地在1000平方米左右。龙王庙献殿位于中心轴线上,为典型的石木结构。献殿屋顶极具艺术价值,整个殿顶全部由木结构的锁一层层搭建而起,木锁扣结构的搭接不用依赖任何其他物质相串连接,石柱承载整个殿顶,木柱设立在石柱外侧。殿顶为四面开天窗、有24条脊的十字歇山顶,而殿身四面开有12扇对开门。大殿是龙王居住之处,屋身面阔五间,明间次间均开门窗,稍间为实墙并开窗。殿前有廊,檐柱有明显收分,檐柱上置一斗三升斗拱,补间铺作一朵,且用飞檐。

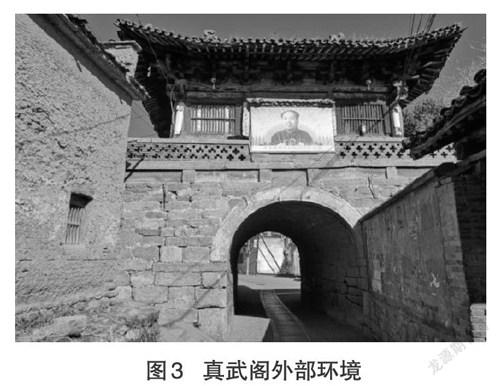

五道古券始建于明清,将原曲村围住,作为村落防御的一道重要屏障。五道古券中,论华丽程度以村北真武阁为最,券阁与马寅院相连。大明正德十五年,真武阁始建,券阁分为券身及大殿两个部分,上下分别为石砌结构与木架结构,殿顶四周挑檐铺有琉璃瓦。殿上梁枋依稀可见彩画痕迹,斗拱上有麻叶头进行装饰,二层女儿墙为砖砌图案,处处可体现真武阁极高的艺术价值(图3)。

原曲村内的重要居住建筑,除了明代先后建立的两座驸马府外,到清代还兴建了秦嘉善、杨同举人府等建筑。村庄规模在发展的同时,没有忽略村庄空间格局的保护,村落中居住建筑的各个部分都体现实际生产生活的实用性。如今进入到传统村落原曲,可以发现居住建筑由正房、厢房、倒座以及正房两边甩袖等构成,平面布局体现了功能实用性,庭院较小,建筑多为两层。院落通常由大门进去,以一进院落为主,也有二进和三进院落。不同于冀南山区其他村落纵向串联的排列方式,院落间横向并联,并采用公共的大门将两个院落连在一起,又分别开门进入各自院落,以此保证隐私空间。

2 原曲村民居建筑装饰艺术与特征分析

2.1 门楼

门楼在民居建筑的组成部分中占有重要地位,具有标志性的特点。在功能上承担分隔内外空间的作用,在景观上集中反映建筑类型、形制、地域特色以及时代特征。

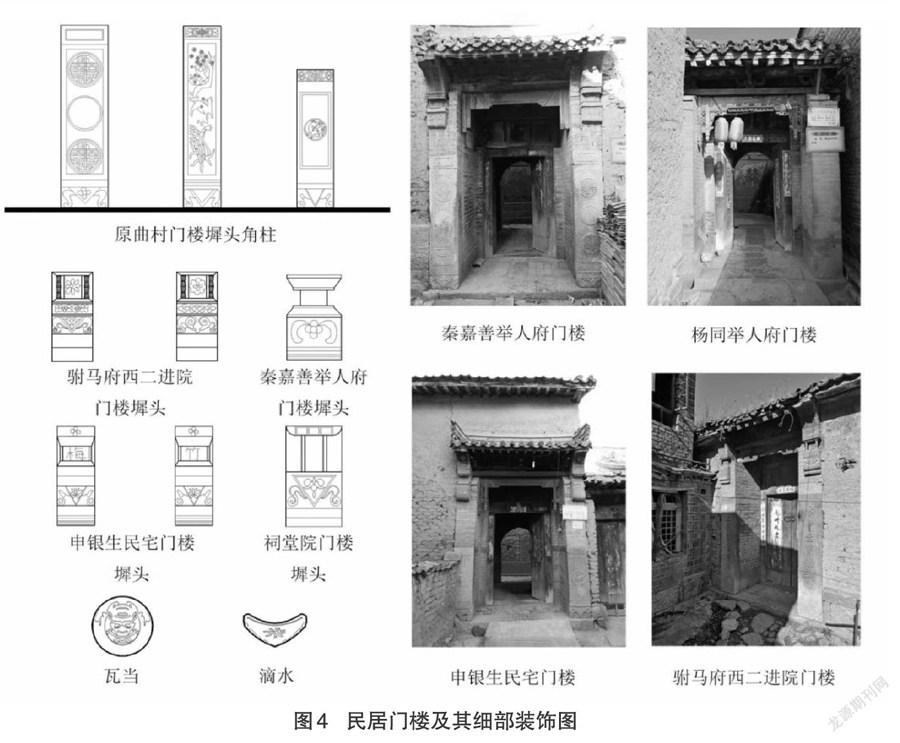

原曲村门楼造型既有砖雕又有石雕,部分构件为木雕造型,雕刻装饰的内容多为鹿戏梅花、麒麟奔跑、猴子攀枝等,题材众多。门楼具有特色的装饰体现在瓦当、滴水、墀头、墀头角柱以及腰线石上。原曲村具有代表性的门楼有驸马府门楼、两座举人府门楼、民宅门楼等(图4)。

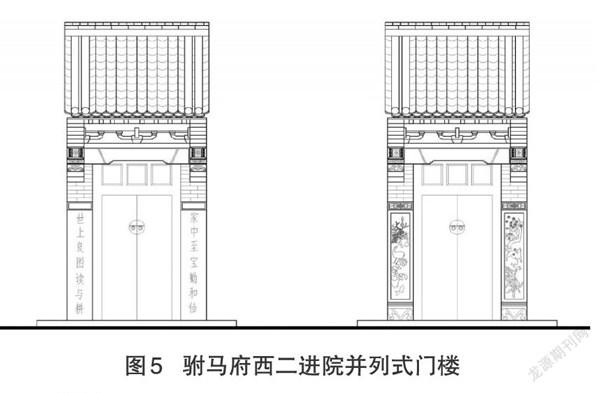

驸马府门楼精美,“三脊两院”设计前低后高,因此驸马府为两座门楼。其正立面出檐宽敞高大,前后为双檐砖砌门。墀头为立柱式,雕刻精美,有莲花、桃花、几何形等不同纹样,寓意四季平安,幸福吉祥。墀头角柱是原曲村的一大特色,右边角柱上雕刻有精美的鹿戏梅花,左边则刻有“家中至宝勤和简,世上良图读与耕”,图案是对美好生活的愿景,文字更是直接表达出主人勤劳简朴的家风以及指导子孙读书与耕种的道路。驸马府并列的门楼造型(图5),宽敞高大的双出檐、规整的门框与精致的木雕花牙,以及墀头角柱、额枋等装饰构件,成为民居建筑中的经典,艺术文化价值举足轻重。

2.2 柱体

柱体是民居建筑中竖向承重构件,由柱身和柱础两部分组成,是承担建筑结构重量的重要构件。原曲村内民居建筑多为抬梁式梁架,柱身多为当地木材,柱础为花岗岩,在梁架体系中,柱身与梁枋之间以榫卯结构相接,柱身多为素面无过多雕刻,收分不明显。有些柱身上会贴上春联,表达居民对幸福生活的期盼。

原曲村内民居建筑的柱础外形较为丰富,既有鼓镜式,也有仰覆莲花式、鼓式与四方结合、基座式等。鼓座表面常刻有精美的花纹,其组合方式、花纹的精美程度会根据主人的经济实力、社会地位有所改变。最简单的形态为单层墩式,较为精美的多为组合式。单层结构有鼓式、圆柱式等简单几何形体,石鼓座表面为素面,少有装饰纹路。组合式上层边缘装饰纹路有圆形排列几何图案,中心区域装饰题材以植物花草为主,如莲花开放题材,用高洁的莲花寓意洁身自好、为官清廉的品质,下层为方形,上面刻有花草纹路或是瑞兽祥鱼等;还有上层为莲花式,中间层为六边形柱状,下层为方形基底四周刻有植物花纹的组合式形态(图6)。

2.3 斗拱及其他构件

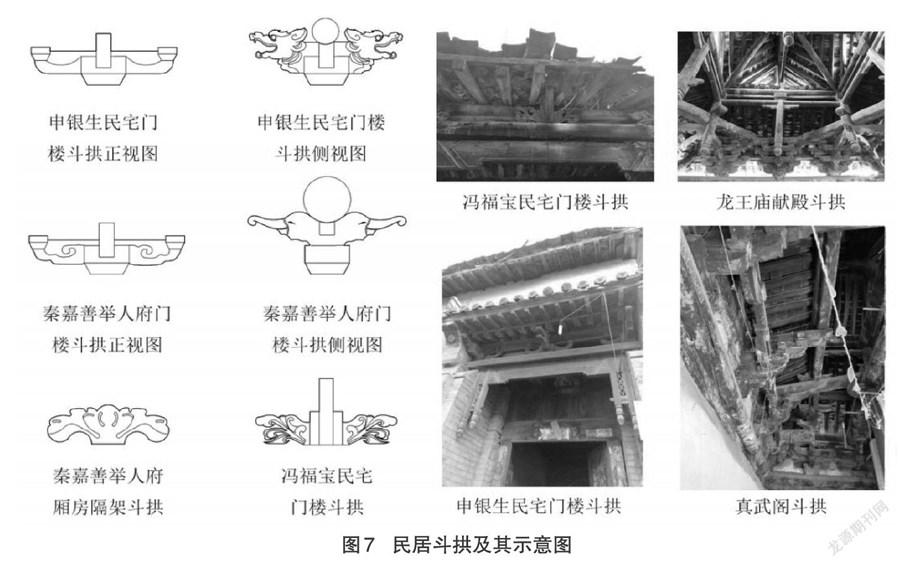

为了保持结构的完整性与美观性,原曲村中民居建筑常选取的装饰部位有斗拱、花牙子等,其中以斗拱变化形式最为丰富。这些木构件结合梁出挑,与额枋共同设置,以木雕的形式对整体构架进行装饰,使其造型多样、形式丰富,并与整体结构风格成为一体。木雕的造型寓意非凡,饱含冀南山区民居建筑的重要特征。

村落中这些古建筑的斗拱以装饰功能为主。按斗拱位置分为内檐斗拱与外檐斗拱,村内外檐斗拱分布在民居门楼和正房,形式多样,经变化后装饰功能大于承重功能。斗拱形态变化多端,如申银生民宅门楼斗拱原正心瓜棋处做象鼻状,两侧向上弯曲,中心出挑为龙头形象。冯福宝民宅门楼斗拱做斗上搭接花状云板、秦嘉善举人府门楼斗拱中正心瓜拱变化为云状图案等。村内内檐斗拱主要在民居厢房、真武阁及龙王庙内,以装饰作用为主,秦嘉善举人府厢房上有隔架斗拱,为无托墩单拱,拱顶的坨木做成雀替的形式、龙王庙献殿内部排列着品字五踩斗拱,外拽瓜拱的两脚上安装垂直于拱的花状云板,并在拱身雕刻花草植物,以示吉祥(图7)。

村落中其他构件装饰均以木雕呈现。在檐柱之间起联络与承重的额枋上雕刻几何纹路,并在额枋上施以彩画,随着岁月的流逝这些彩画只留下少许痕迹。额枋下挂落的雕刻毫不逊色,卷草纹花牙子采用透空雕手法形成两面均可欣赏,花瓣翻卷生动、枝叶线条流畅穿插其中,象征着生生不息的生命之力。

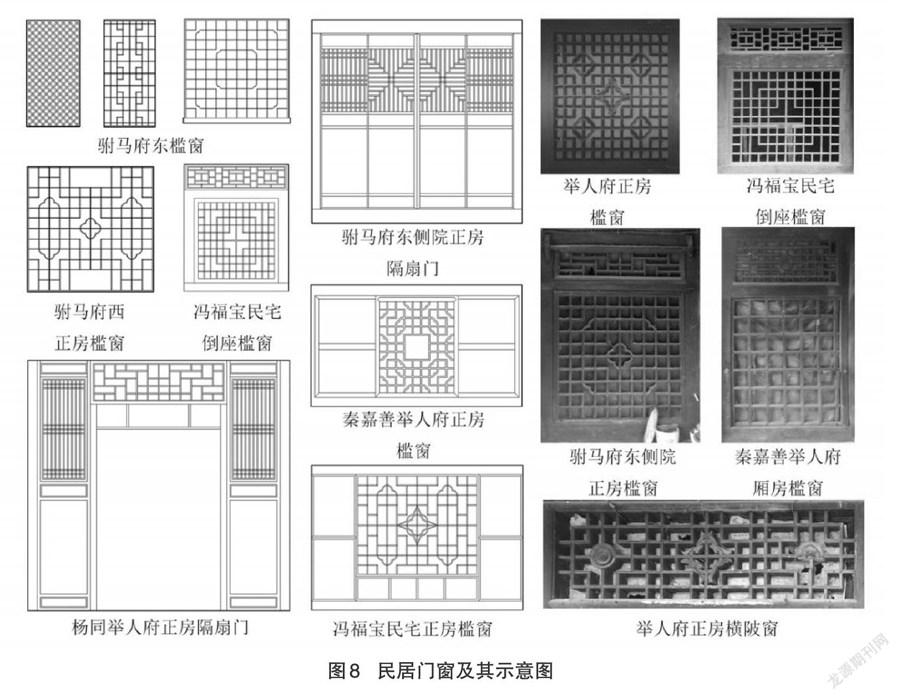

2.4 门窗

窗在原曲村兼具功能性与艺术性,主要承担室内采光通风及装饰的功能,材质以木质为主,雕刻纹样众多,独显典雅风格。木窗用于民居建筑内部,与周围砖石搭配,图案较为简单,风格朴素大方,与周围墙体结合融洽。窗的形式为槛窗,与隔扇门相类似,是流行于明清时期窗的样式。从窗的形状上看主要分为两种,一是方形窗,二是拱形窗。在装饰上,槛窗的精美雕刻集中在格心与绦绕板上。格心以一码三剑、菱格、步步锦及简单格纹等几何图形作为主要图案,格心中心处雕刻吉祥器物、植物花草等图案,绦绕板上花纹根据格心花纹主题确定,常保持一致,有统一协调的风格(图8)。

3 原曲村民居建筑装饰文化价值

建筑装饰作为中国传统文化的载体,有较强的文化属性。从冀南山区原曲村的民居装饰来看,分属明代后期、清代两个时期。立足于地域性材料与文化的特征,以木雕居多,石雕、砖雕数量较少。其中木雕留存数量较多,有少量破坏,但仍能从遗存下来的装饰中看见甚为精美的装饰构件。少量梁枋上绘有彩画,但因保护不当,难以窥见当初的精美。原曲村民居的装饰散落于村落庙宇、券阁以及建筑的内外环境中,不仅具有较强的装饰效果,还体现了绝无仅有的地域文化价值。

3.1 外来文化价值

元末明初移民时期,众多山西移民的迁入为原曲村带来了大量的晋文化,体现在民俗风气、语言习惯等方面。除此之外,璀璨的山西民居的建造技术和装饰艺术也随之而来,他们高超的建筑技术提高了本土水平,外来的装饰文化与形式和地域性文化发生了交融,具有多元性与包容性的特征,在邯郸赵文化的基础上,融合了晋文化,这种对外来文化的传承与融合反映了民居装饰文化的多元特点。

3.2 儒道佛思想价值

儒家思想作为中国传统思想注入建筑,使技术与美学的融合体有了灵魂。在原曲村的建设中,儒文化体现在融入礼制思想的民居平面布局,也体现在兼具美德与礼仪的装饰图案。真武大帝是明朝广泛流行于民间的道教信仰,真武阁的存在反映了原曲村当时某一阶段的文化信仰。老子认为道的本质在于自然,因此注重空间的虚实围合与素雅的的氛围。古朴的材质结合别致的装饰造型形成独特的装饰符号,引人入胜,品味宁静而舒朗的意境。佛教文化题材在村落装饰中并不常见,佛教的元素通常在局部装饰中出现。莲花纹样在佛教中有象征意义,常出现在柱础中。

3.3 地域文化价值

原曲村民居建筑装饰一脉相承,注重展示建筑自然朴素的元素,鄙过分装饰之风。在装饰题材上,运用隐喻、谐音、借用或是用文字直接表达的方式來表现其审美内涵。而装饰中蕴含的深厚的民俗性与人文性,在装饰题材中得以表达,具有传承风俗习惯、彰显地域文化的价值。

4 结论

原曲村是明清以来涉县河谷型村落民居建筑装饰艺术的载体,综合展现了外来文化、儒道佛思想以及地域文化在此地的融合与演变。因此,应将原曲村民居装饰中鹿戏梅花、鹿衔梅花等装饰题材进行深入挖掘,对全部装饰题材进行整理与提取,将民居建筑中的传统装饰元素融入到乡村的建设之中,为民风民情的延续、乡愁情感的打造、民俗情感的传承提供一个具有持续性发展的未来。

[参考文献]

[1]《原曲村志》编纂委员会.《原曲村志》[M].邯郸涉县,2018:1-11.

[2]袁洪升,杜鹏飞,古勇,等.西码头古村落传统建筑工艺研究[J].廊坊师范学院学报(自然科学版),2020,20(3):76-79.

[3]任康丽,吴雅贤.中国石构建筑中植物图形历史辨析[J].中国建筑装饰装修,2018(11):124-125.

[4]吕小勇,刘大平,徐冉.传统建筑装饰语言文化特质与文化传播解析[J].古建园林技术,2019(2):52-58.

[收稿日期]2021-06-10

[作者简介]谢空(1969-),男,硕士,河北工程大学建筑与艺术学院副教授,研究方向:建筑历史及其理论研究。