粤港澳大湾区生态系统服务时空演化及其权衡与协同特征

2021-01-16王世豪徐新良徐淑琬

王世豪,黄 麟,徐新良,徐淑琬

1 中国科学院地理科学与资源研究所陆地表层格局与模拟院重点实验室,北京 100101

2 中国科学院大学,北京 100049

3 中国科学院地理科学与资源研究所资源与环境信息系统国家重点实验室,北京 100101

4 中国人民大学附属中学通州校区,北京 101100

生态系统直接或间接地为人类提供物质与非物质惠益即生态系统供给、调节、支持和文化等服务[1- 4]。近年来,生态系统服务评估研究发展迅速,多通过物质量分析生态系统服务的可持续性,利用价值量开展不同时段、不同区域生态系统服务的变化评价[5]。1997年,Costanza等区分17种生态系统服务类型估算了全球生态系统服务价值[6- 8]。国内,谢高地等[3,7]基于Costanza等研究建立了中国生态系统单位面积服务价值当量表。许多研究沿用当量法开展不同区域的生态系统服务评估,但由于生态系统及其服务的空间异质性、评估复杂性,指标选取不统一以及评价方法差异等原因,导致结果具有极大地不确定性[5,9],评价内容和尺度难以满足实践需求[10]。此外,由于生态系统服务种类多样性、空间分布不均衡以及人类使用的选择性,生态系统服务之间的关系出现了此消彼长的权衡和相互增益的协同等变化[11]。科学合理地估算生态系统服务,定量化描述其时空演化特征,分析主要生态系统服务之间的相关关系,可为生态系统管理与决策的制定提供重要依据[12- 13],对保护生态环境、维护人类社会福祉、促进人与自然和谐发展大有裨益[14]。

近几十年,伴随经济社会高速发展与人口增长的快速城市化是全球最显著的土地利用变化特征,使得生态系统服务能力较弱的生活、生产空间占用了生态空间[15],极大地改变了生态系统结构并导致生态系统服务呈现复杂的时空变化特征[14,16],由此引发了水污染、大气污染、温室效应等一系列生态环境问题[17], 严重威胁城市地区的可持续发展和居民生活质量[18]。因此,如何降低城市化对生态系统服务的影响,实现可持续地城市发展,已成为城市化研究的热点问题[19- 22]。众多学者开展了城市化地区的生态系统服务研究,利用InVEST模型模拟了闽三角城市群水源涵养情景以及土地利用变化对其的影响[23];基于生态系统服务价值当量估算了武汉城市圈、京津冀、长三角等城市群地区的生态系统服务价值,分析了城市土地利用结构与生态系统服务之间的关系[14,24- 26]。然而,对于城市化影响生态系统服务以及引起各类生态系统服务相互关系变化的时空过程,目前相关研究较少、政策方面考虑较为缺乏,不利于生态文明背景下的城市群地区发展。

粤港澳大湾区由于特殊的地理位置与发展机遇,受到国内外广泛关注[27],成为全球人口高密度聚集的城市群地区之一[28], 快速城市化进程改变了城市的空间格局和自然景观[29],同时也出现了植被面积减少、物种多样性降低、海平面上升、洪涝规模增大等一系列环境污染和生态破坏问题,生态系统供给与调节服务降低,严重阻碍区域经济的可持续发展[30- 31]。针对粤港澳大湾区生态系统服务,李婧贤等[32]构建了一个生态系统服务分类体系并分析其空间分布特征;甘琳等[33]从自然生态、城市扩张、生态系统服务方面选取生态敏感性评价因子并构建指标体系,分析了近20年大湾区生态敏感性时空变化;林媚珍等[30]利用InVEST模型分析了近15年大湾区碳储量、土壤保持等生态系统服务的时空变化以及景观格局指数变化的影响。然而,多数研究侧重于生态系统服务估算,对城市化地区生态系统服务演化规律及其权衡与协同关系的研究较为欠缺[10]。

本文以粤港澳大湾区作为我国城市群发展的典型研究区,基于对2000—2015年大湾区生态系统宏观格局变化的分析,揭示了大湾区生态系统供给服务与水源涵养、土壤保持调节服务的时空演化特征,进而探讨供给服务与调节服务之间的权衡与协同关系,通过了解过去十几年大湾区城市化进程中生态系统服务及其相互关系的动态本底状况,掌握城市化对生态系统变化的正面和负面影响、生态保护的薄弱区域以及未来需要加强保护的重要区域。本研究对于粤港澳大湾区经济发展同时开展生态保护、改善大湾区生态环境质量、实现城市化的健康发展,具有极为重要的现实意义和科学价值。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

粤港澳大湾区总面积5.6万km2,包括广东省广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆9市和我国香港、澳门2个特别行政区,2017年末总人口约7000万人。粤港澳大湾区与美国纽约湾区、旧金山湾区、日本东京湾区并称为世界四大湾区,是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一[34]。大湾区以亚热带季风气候为主,终年温暖湿润,年均温21—23℃,年均降水量1500 mm以上。多雨季节与高温季节同步,植被类型以亚热带常绿阔叶林为主[32]。

1.2 生态系统类型及变化信息提取

2000、2015年粤港澳大湾区生态系统类型及其变化信息源于中国科学院资源环境科学数据中心的土地利用变化与土地覆被数据集[35],该数据集是以美国陆地卫星Landsat TM/ETM+图像为主要信息源,通过人工目视解译获得,空间分辨率为100 m×100 m,土地利用类型包括耕地、林地、草地、水域、城乡建设用地、未利用土地等6个一级类和25个二级类。将土地利用类型分类合并转换为农田、森林、草地、湿地、城镇等生态系统类型,进而统计分析大湾区近十几年生态系统类型与面积的变化趋势。

1.3 生态系统服务量化方法1.3.1 生态系统净初级生产力

生态系统净初级生产力(NPP, Net Primary Productivity)是绿色植被在单位面积、单位时间内累积的有机物数量,由光合作用获得的有机质总量扣除植被自身生长和代谢消耗后的剩余部分,它直接反映了自然环境条件下生态系统的供给能力[36],可作为生态系统供给服务量化的指标。本文中NPP数据来自于MODIS产品中的MOD17A3数据集,是通过BIOME-BGC 模型计算出全球陆地植被净初级生产力年际变化的资料[37- 38],空间分辨率为1 km×1 km,数据时间序列为2000—2015年。该数据已广泛应用于生态环境变化监测、植被生物量估算、碳循环和全球变化等研究[39- 41]。

1.3.2水源涵养服务量

采用降水贮存量法[42- 44]估算粤港澳大湾区森林、湿地、草地生态系统通过调节水量和净化水质所产生的水源涵养服务量,公式表示为:

W=A×Pr×R

(1)

Pr=P×K

(2)

式中,W为与裸地相比得到的森林、湿地和草地生态系统涵养水分的增加量(m3),A为生态系统面积(hm2),Pr为产流降水量(mm),P为年均降水量(mm),K为产流降水量占降水总量的比例;R为与裸地相比生态系统减少径流的效益系数。通过已发表文献搜集获得实测降雨产流临界值, 并以临近气象台站实测的日降水量修正同时期得到的TRMM逐日3 h降水量, 累计单次降雨量大于降雨产流临界值的数值,得到单点产流降雨量占降雨总量的比例, 进而与多年平均河川径流系数建立线性关系,得到K值的空间分布。森林R值主要通过搜集已有文献资料, 草地R值根据植被覆盖度[42,45]计算。

1.3.3土壤保持服务量

利用生态系统土壤保持量(SC)衡量生态系统保育土壤的能力,土壤保持量定义为生态系统在极度退化状况下土壤侵蚀量(SEd)与现实状况下土壤侵蚀量(SEr)的差值。采用修正通用水土流失方程(Revised Universal Soil Loss Equation,RUSLE)估算土壤侵蚀量(SE),该方程认为土壤水蚀强度主要由降雨侵蚀力因子(Rse)、土壤可蚀性因子(Kse)、坡长因子(L)、坡度因子(S)、覆盖和管理因子(C)、水土保持措施因子(Psc)等决定,因此表示为:

SC=SEd-SEr

(3)

SE=Rse×Kse×L×S×C×Psc

(4)

Kse=2.1×10-412-OMM1.14+3.25St-2+2.5P-3/100×0.1317

(5)

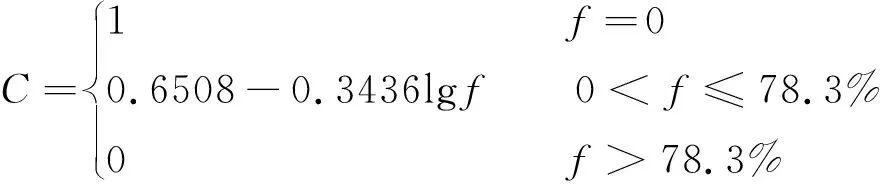

(6)

(7)

(8)

(9)

式中,利用基于日降雨量的半月降雨侵蚀力模型[46]来估算Rse;利用Nomo图法计算Kse,其中,OM是土壤有机质含量百分比(%),M是土壤粉粒、极细砂与粘粒百分比之积,St是土壤结构系数,Psc是渗透等级,这些土壤属性数据均来源于1∶100万土壤数据库。基于McCool等[47]和刘宝元等[48]的方法估算L和S,其中,λ为坡长(m),计算L时把生态系统类型边界、道路、河流、沟塘湖泊等地表要素作为径流的阻隔因素,改进了传统算法中通过相邻栅格间的坡向以及坡度变化率确定坡长终止点的方法,避免了坡长因子的高估。根据蔡崇法[49]的方法计算确定C。

1.3.4生态系统服务权衡与协同关系分析

以大湾区供给服务与水源涵养、土壤保持服务的多年变化趋势为基础,基于逐像元空间相关分析方法,探讨两两生态系统服务之间相关系数的绝对值大小及正负方向,判断生态系统服务之间的权衡与协同关系。首先,计算两两生态系统服务之间相应的相关系数与偏相关系数。

相关系数计算公式如下:

(10)

一阶偏相关系数计算公式如下:

(11)

式中,rij·h表示在变量i和j在控制变量h后的一阶偏相关系数,rij、rih、rjh分别为两个变量的相关系数。

如果一阶偏相关系数为正,表明在排除另外一个服务的影响下,这两个生态系统服务之间为协同关系;一阶偏相关系数为负,说明为权衡关系;相关系数为零,则表明生态系统服务之间无相关关系。

根据偏相关系数的零假设检验t检验方法,判断生态系统服务之间相互关系的显著性。t检验公式如下:

(12)

式中,r是对应的偏相关系数,n是样本观测数,k是可控制变量的数目,n-k-2是自由度,当t>t0.05(n-k-2)时即P<0.05,拒绝原假设,相关性结果显著,当t>t0.01(n-k-2)时即P<0.01,拒绝原假设,相关性结果极显著。t0.05(n-k-2)和t0.01(n-k-2)查阅t检验表确定。

2 结果与分析

2.1 2000—2015年大湾区生态系统格局时空变化特征

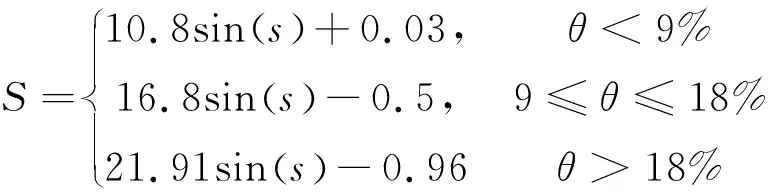

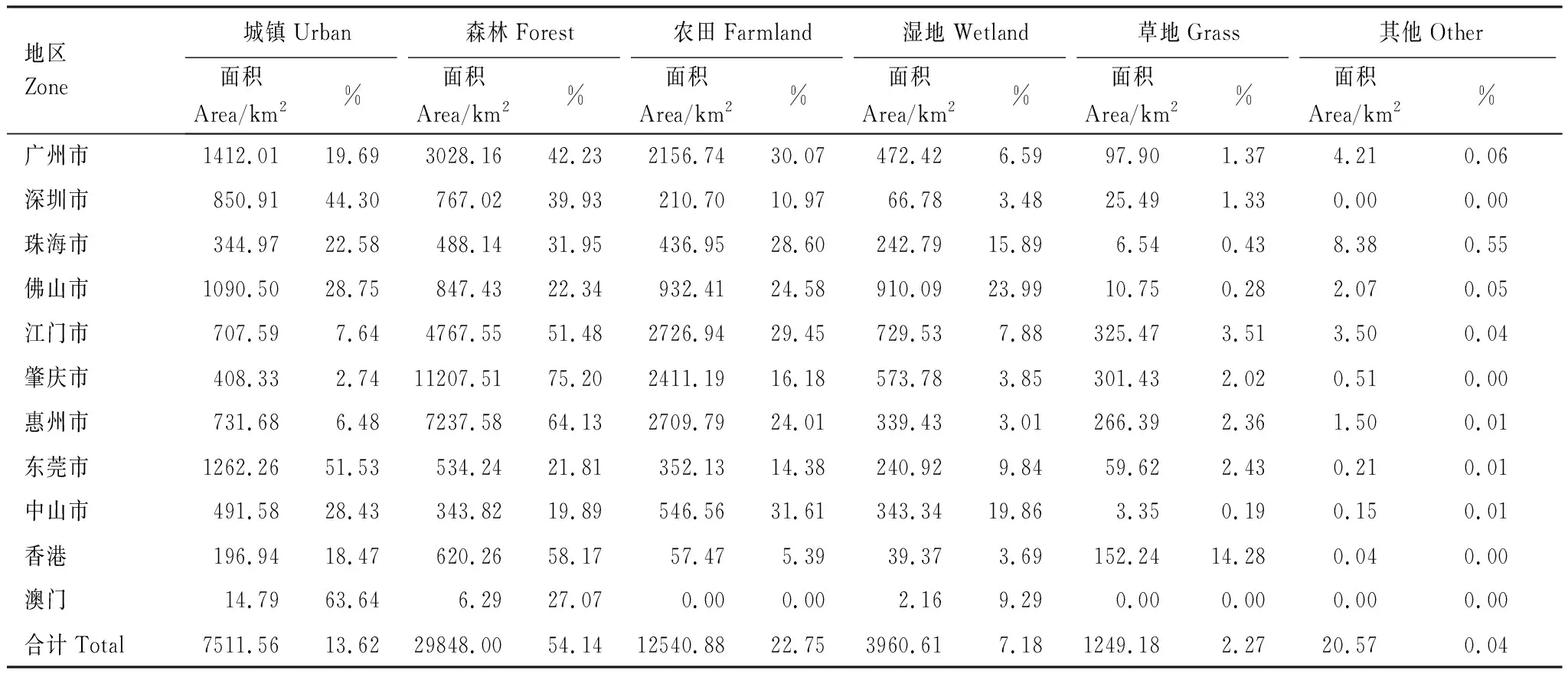

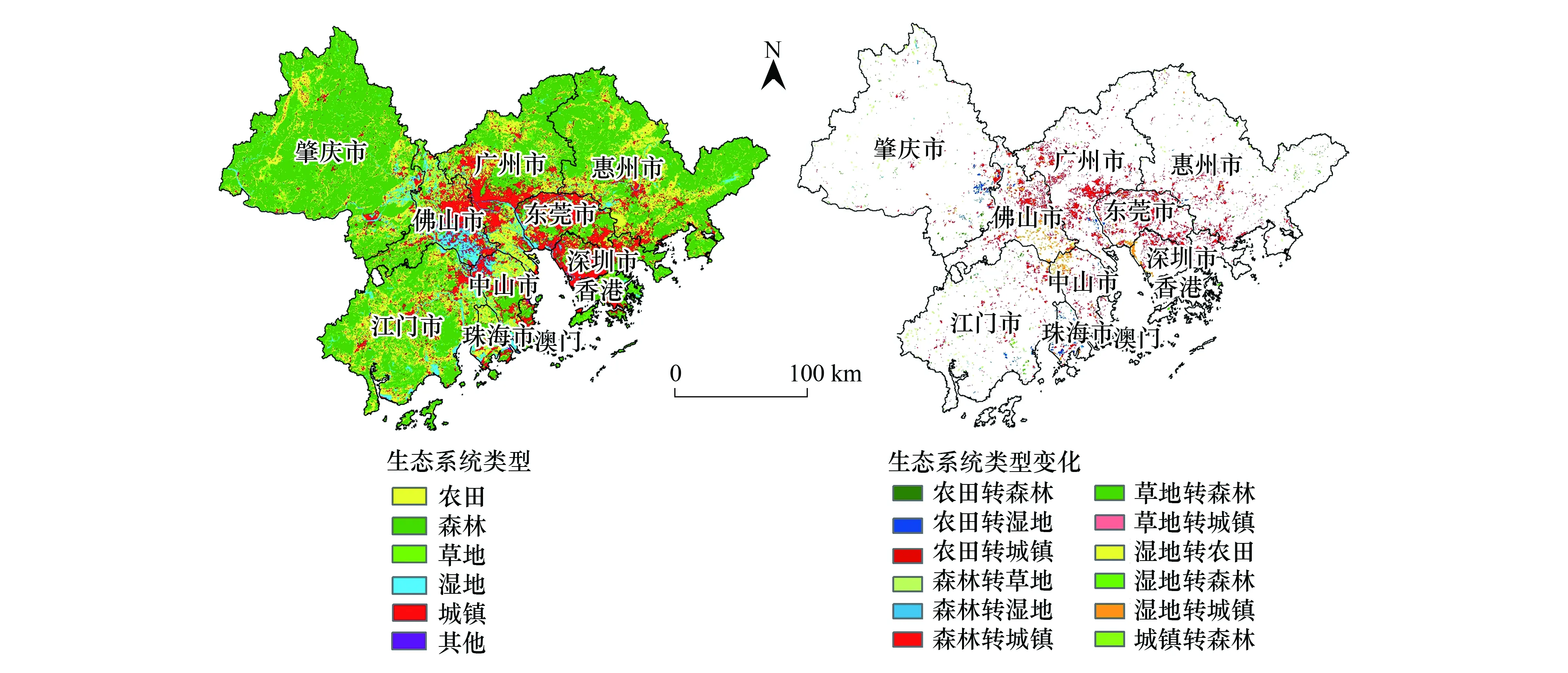

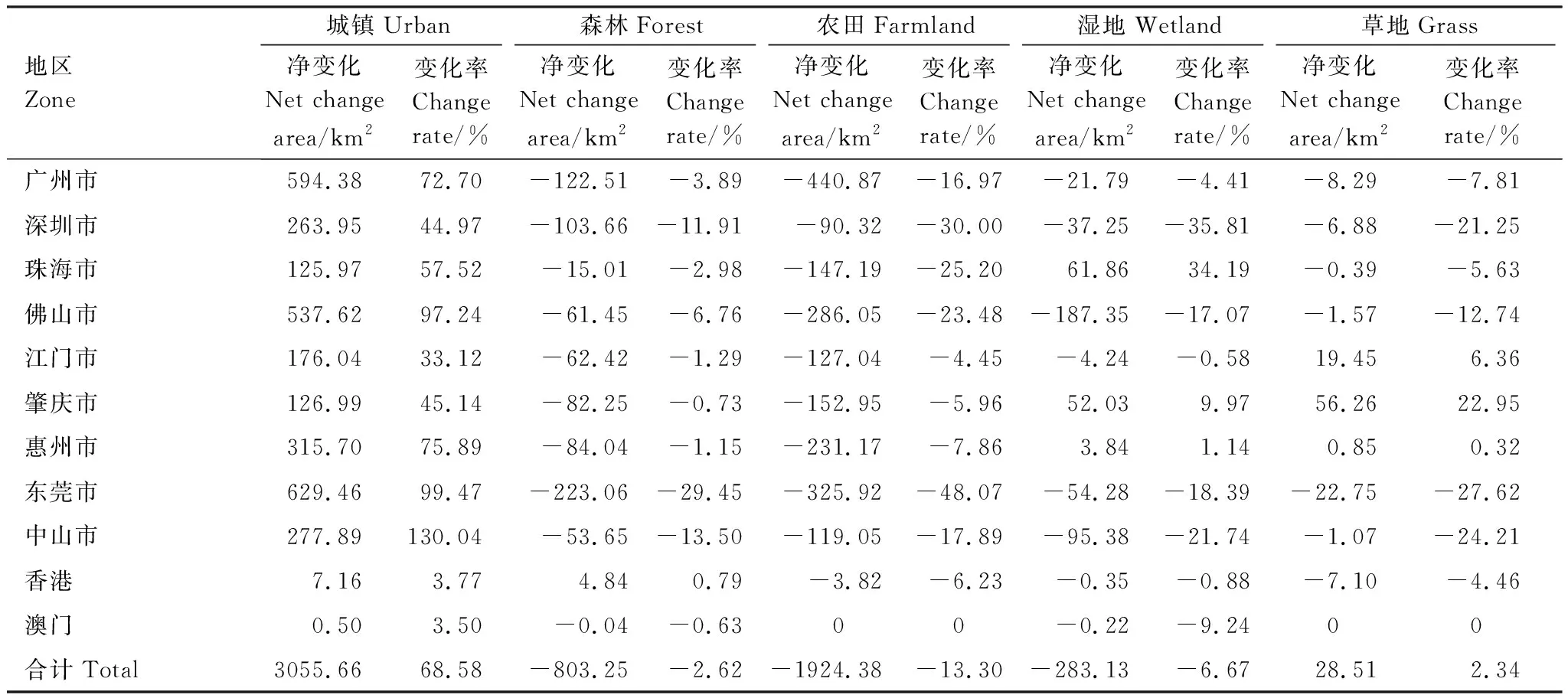

从2015年粤港澳大湾区各类生态系统面积及分布来看,森林生态系统面积最大,约为2.98万km2,占大湾区陆地面积的54.1%,主要分布在大湾区北部和西部的肇庆市、惠州市、江门市。其次是农田,占比22.8%,主要分布在江门市、惠州市、广州市北部。湿地和草地面积最少,仅占7.2%和2.2%。城镇面积约0.75万km2,占13.6%,其中广州市、东莞市、佛山市的城镇面积最多,占大湾区城镇面积的一半(图1、表1)。

表1 2015年粤港澳大湾区各行政区生态系统类型面积及所占百分比Table 1 Areas and proportions of various ecosystems in GHM Greater Bay Area in 2015

图1 粤港澳大湾区2015年生态系统类型与2000—2015年类型变化空间分布Fig.1 Spatial distribution of ecosystem types in 2015 and its variations in the GHM Greater Bay Area from 2000 to 2015

从2000—2015年大湾区各生态系统类型变化来看,城镇面积增加了0.31万km2,增幅达68.6%,其中,中山市、东莞市和佛山市分别达到了130%、99.5%和97.2%,广州市、惠州市增幅也超过了70%,香港、澳门变化相对较小,分别约3.8%和3.5%(表2)。城镇增加的面积主要来源于农田,其次是森林、湿地。农田面积减少0.19万km2,减幅为13.3%,广州市和东莞市减少面积最多,减幅最大的是东莞市(48%)和深圳市(30%)。森林面积减少了803.25 km2,减幅为2.6%,其中,东莞市减幅较大,达到29.5%。湿地减少了6.7%,其中深圳市和中山市最明显。因此,近15年粤港澳大湾区由于快速城镇化导致森林、农田、湿地生态系统不断缩减、退化等问题突出。

表2 2000—2015年粤港澳大湾区各类生态系统净变化面积及变化率Table 2 Net change area and change rate of various ecosystems in GHM Greater Bay Area from 2000 to 2015

2.2 2000—2015年大湾区生态系统服务时空演化格局及特征

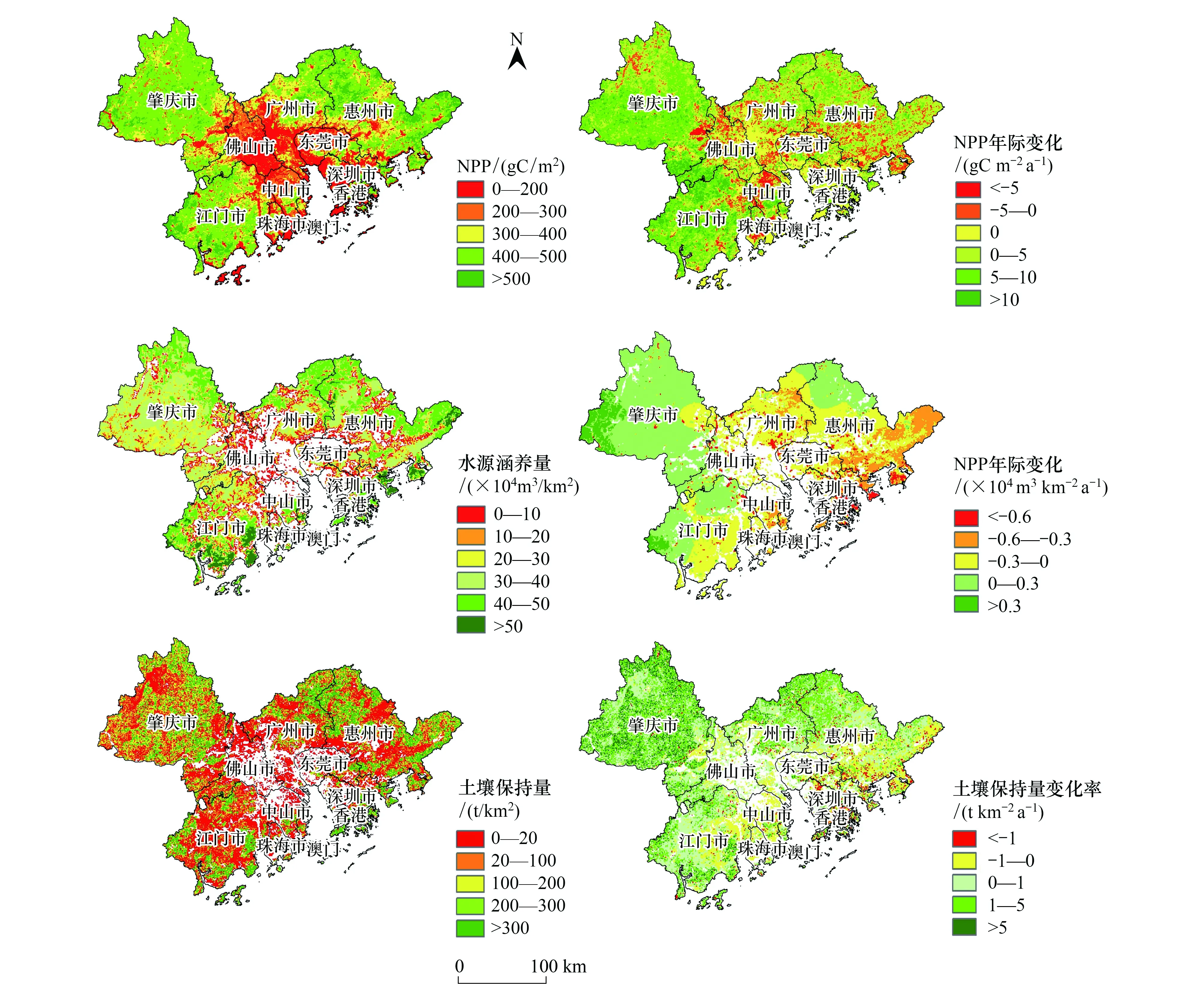

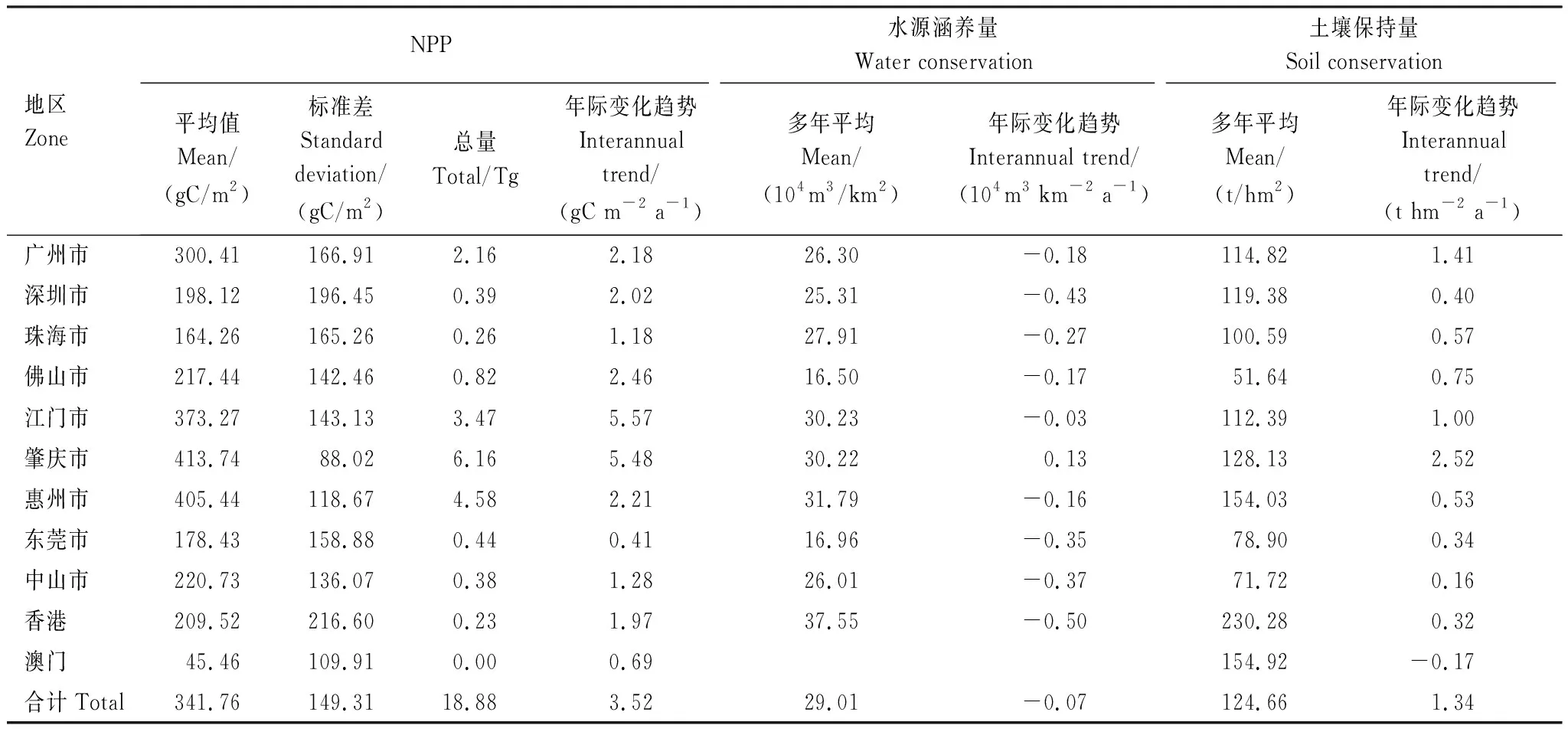

从大湾区生态系统生产力来看,多年平均植被NPP空间分布与生态系统类型分布一致,森林NPP最高,平均约419.4 gC/m2,草地NPP为370.0 gC/m2,农田NPP约323.5 gC/m2,湿地NPP约181.0 gC/m2(图2)。2000—2015年,NPP整体呈现轻度增加趋势,其中,湿地转森林、草地转森林、湿地转农田区域的NPP增加趋势最明显,分别达到6.5、5.9、4.9 gC m-2a-1,而农田转湿地、农田转城镇、森林转城镇区域的NPP呈现减少趋势,分别为-3.1、-0.8、-0.1 gC m-2a-1(图2)。从各行政区看,多年平均NPP值最高的是肇庆市和惠州市,分别达到413.7 gC/m2和405.4 gC/m2,最低的是澳门,仅为45.5 gC/m2;就NPP总量而言同样是肇庆市和惠州市最高,分别为6.2 Tg和4.6 Tg,两市NPP总量占大湾区57%;年际变化趋势最大的是江门市,最小的是澳门和东莞市(表3)。

图2 2000—2015年粤港澳大湾区NPP、水源涵养量、土壤保持量多年平均值与年际变化趋势空间分布Fig.2 Spatial distribution of average annual and interannual trend of NPP, water conservation and soil conservation in the GHM Greater Bay Area from 2000 to 2015

从大湾区水源涵养服务来看,森林、湿地、草地生态系统多年平均水源涵养总量约为1.24×106万m3,单位面积水源涵养量为29.01万m3/km2。受降水分配格局和生态系统类型分布的影响,水源涵养量呈现东南部沿海最高、北部次之、中部偏低的区域分异分布格局(图2)。其中,香港的单位面积水源涵养量最高,达37.6万m3/km2,佛山市最低约16.5万m3/km2(表3)。2000—2015年,除肇庆市、江门市、佛山市西部和惠州市北部呈现增加趋势以外,其它区域皆呈现明显减少趋势,特别是东南部沿海的香港、深圳市、东莞市、中山市,水源涵养量年均减幅超过0.3万m3/km2(图2)。其中,森林转草地、湿地转森林区域的水源涵养量表现为微弱的增加趋势(0.12万m3km-2a-1和0.04万m3km-2a-1),而农田、森林和草地转城镇区域的水源涵养量减少趋势较明显(-0.4万m3km-2a-1、-0.48万m3km-2a-1、-0.34万m3km-2a-1)。

表3 2000—2015年粤港澳大湾区生态系统服务量及变化趋势统计Table 3 Statistics of ecosystem services and its variations in GHM Greater Bay Area from 2000 to 2015

从大湾区土壤保持服务来看,多年平均土壤保持总量约为5.75×108t,单位面积土壤保持量为124.66 t/hm2,亦呈现珠江入海口地区低周边地区高的空间分布格局(图2),佛山、东莞、中山等市的单位面积土壤保持量均小于100 t/hm2,而香港、澳门、惠州则超过了150 t/hm2。2000—2015年,土壤保持年际变化整体呈现增加趋势(图2),特别是广州市和肇庆市,变化率分别达1.41 t hm-2a-1和2.52 t hm-2a-1,仅中山、东莞和香港的部分区域呈现轻微减少态势。其中,森林转草地和城镇转森林的区域土壤保持量呈现增加明显趋势(2.15、2.13 t hm-2a-1),而森林转湿地、草地转城镇的区域呈现减少趋势。

2.3 生态系统服务的相关关系时空变化特征

2.3.1相关关系的空间格局差异

2000—2015年,从粤港澳大湾区生态系统供给服务与水源涵养服务的相关关系来看,表现为显著或极显著空间权衡关系的区域面积为619 km2,约占大湾区陆地面积的1.5%,显著或极显著空间协同关系为1680 km2,约占4%,而不显著的空间权衡和协同关系分别占38.4%和53.4%,还有2.7%显示为无相关关系。从空间分布来看,在大湾区东北部散布显著的权衡关系,而珠江口及大湾区西北部以协同关系为主,特别是肇庆市、东莞市和深圳市部分区域表现为极显著正相关性(图3)。从各行政区看,广州市、惠州市和东莞市表现为显著或极显著权衡关系的面积占比最大,分别占该市面积的3.8%、3.0%和2.5%,肇庆市、东莞市和深圳市表现为显著或极显著协同关系的面积占比最大,分别为9.1%、6.4%和6.1%(图4)。

图3 2000—2015年粤港澳大湾区生态系统供给与水源涵养、土壤保持服务的相关关系空间差异Fig.3 Spatial correlations between ecosystem supply services and water conservation, soil conservation in the GHM Greater Bay Area from 2000 to 2015

图4 2000—2015年粤港澳大湾区各行政区生态系统供给与水源涵养、土壤保持服务的权衡与协同关系面积占比Fig.4 Area proportion of trade-offs and synergies between ecosystem supply services and water conservation, soil conservation in GHM Greater Bay Area from 2000 to 2015

从大湾区生态系统供给和土壤保持服务的相关关系来看,表现为显著或极显著权衡关系的面积为81 km2,约占0.2%,显著或极显著协同关系的为8011 km2,约占18.6%,不显著的空间权衡和协同关系分别占14.1%和65.4%,还有1.7%显示为无相关关系。相当一部分区域表现为显著的正相关性,特别是肇庆市、广州市北部、中山市,而大湾区南部和东北部的江门市、惠州市等区域则呈现不同程度的空间权衡关系,主要城镇周边的供给服务和土壤保持服务以显著正相关性为主,即显著空间协同关系(图3)。从各行政区看,东莞市和中山市表现为显著或极显著权衡关系的面积分别占该市面积的0.6%和0.5%,中山市和肇庆市表现为显著或极显著协同关系的面积占比分别为33.3%和32.0%(图4)。

2.3.2相关关系的时间过程变化

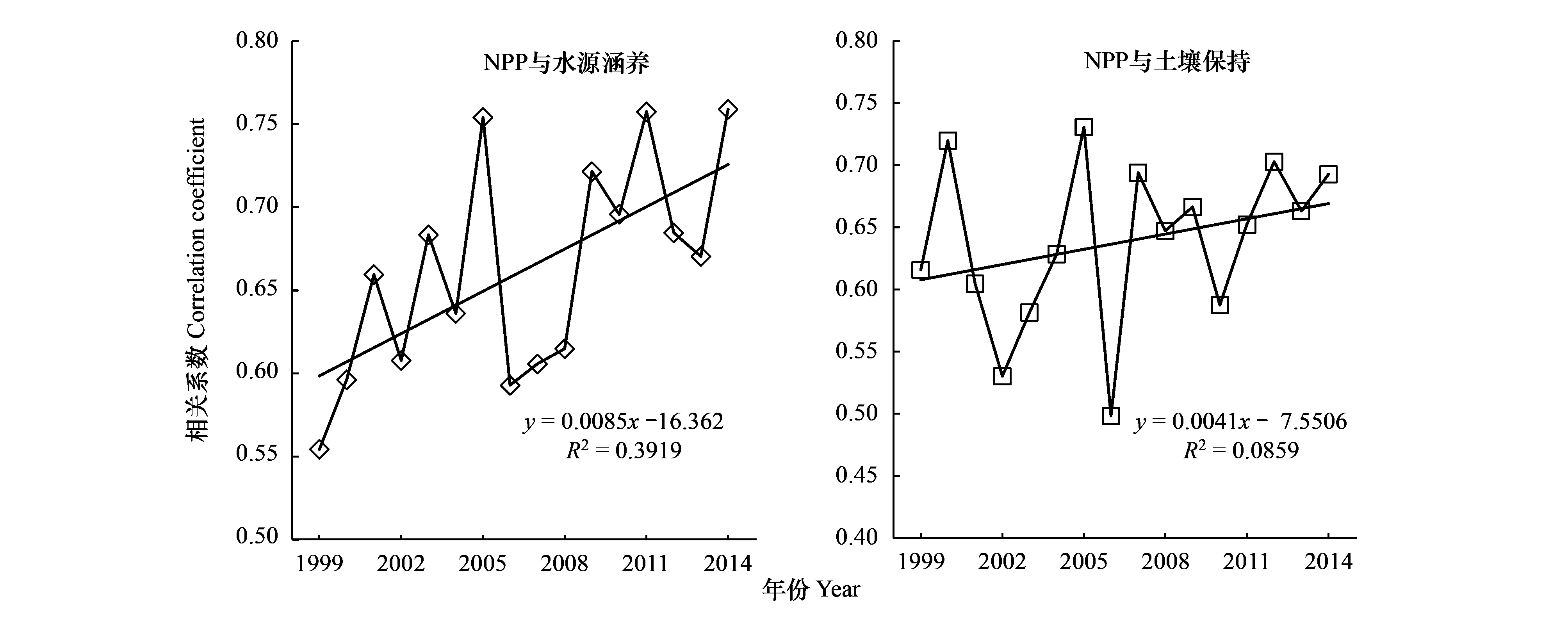

从2000—2015年大湾区各行政区供给与调节服务之间关系的时间过程变化来看(图5,图6),总体以不同程度的协同关系为主,期间部分时间段可能呈现不同程度的权衡关系。从图5可知,2009—2011年广州市的NPP先减少后增加而水源涵养量表现为先增加后减少,2003—2006年中山市的NPP先增加后减少而水源涵养量表现为先减少后增加;从图6可知,2012—2014年江门市的NPP先减少后增加而土壤保持量表现为先增加后减少。

从2000—2015年粤港澳大湾区整体的生态系统供给和调节服务相关系数可以看出(图7),总体呈现波动中缓慢增长的趋势,特别是2005—2007年的波动最为明显。在大湾区城市群发展过程中,需要针对不同区域开展有针对性的生态保护措施,特别是权衡关系显著的广州市、佛山市、惠州市、江门市等,其中有些区域作为大湾区城市群最重要的水源涵养、水土保持生态屏障区,需要在实施生态保护时注意关键生态系统服务的排序和权衡考虑。

图7 2000—2015年粤港澳大湾区生态系统供给与水源涵养、土壤保持服务的相关系数年际变化Fig.7 The temporal changes of correlation coefficient between ecosystem supply services and water conservation, soil conservation in counties of GHM Greater Bay Area from 2000 to 2015

3 讨论

城镇化是粤港澳大湾区生态系统类型和生态系统服务变化的重要原因。大湾区近几十年发展迅速,据统计,2000—2018年,大湾区GDP总量从2.4万亿元增长到10.9万亿元,常住人口数从4956万增长至7116万人,分别增长了362%和44%,人口和经济迅速增长的同时,城镇、建设用地扩张不断占用农田、森林和湿地,人类活动也影响着生态系统格局及其服务潜力。研究表明,近30年受围填海活动的影响,大湾区围垦面积达59422 hm2,围垦利用形式也从农田、养殖塘用地转变为城市扩张,过度围垦严重影响滨海湿地净化污染、保滩护岸等生态功能[50],大湾区沿岸咸水沼泽和红树林遭到破坏,进而影响水源涵养功能,这与本文关于水源涵养量在深圳、东莞、中山等沿海城市减少较多的分析结果是契合的。NPP和土壤保持量在许多区域呈现轻度增加趋势,原因可能是退耕还林还草、天然林保护等森林保护修复政策的实施,较多农田转为森林,同时与其他生态系统类型相比,森林单位面积土壤保持量和净初级生产力都较高。

过去几十年,我国城市群地区高速发展,秉持着以发展为主线的理念,出现了许多摊大饼的土地城市化、人口城市化现象[51],以致整体生态空间的丧失以及城市区域生态环境恶化[52],难以形成可持续的城市化发展进程。因此,国土空间规划、新型城镇化规划等最新举措皆将经济社会发展与生态环境保护并举提到首要高度。粤港澳大湾区作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域,规划建设成为更具活力的经济区、宜居宜业宜游的优质生活圈[34]。通过掌握大湾区生态系统格局与服务的过去发展的时空演化态势,可以看出城市化挤占生态空间导致的生产力供给、水源涵养等生态系统服务能力下降,得出了作为大湾区生态服务主要供给区域的东北部和南部地区存在生态系统供给与调节服务的权衡关系,这些都将成为大湾区未来发展的负面因素。因此,生态保护、环境优化必须放在与城市发展、经济开发同等重要地位,明确界定生产、生活、生态空间,明确划分生态红线、耕地保护红线和城市发展界线,实行最严格的生态环境保护制度,才可能建设生态安全、环境优美、社会安定、文化繁荣的美丽湾区。有关部门需要制定针对性的政策,减少城镇扩张和不合理的人类活动对生态系统服务的消极影响。对于城镇化水平较高的港、澳、广、深,可以从优化绿地结构比如屋顶绿化等措施改善生态环境。而生态服务主要提供区域的肇庆、惠州、江门等,应兼顾推进大湾区自然保护地和游憩生态空间建设,构筑湾区生态屏障。

本文的不确定性和不足主要表现在几个方面:(1)文中生态系统类型数据空间分辨率虽为100 m,但估算生态系统服务的NPP、植被覆盖度、降水量等遥感或插值数据空间分辨率则以1 km为主,因此估算结果对于城市内部不具有解释依据。(2)MODIS的NPP数据产品用于年际趋势分析结果可信度较高,但是在数据绝对值方面精度不够,然而目前暂未有更高精度的NPP数据集,未来需要针对该区域供给服务开展针对性估算或模拟研究。(3)学界对于水源涵养尚未形成一致认识,文中采用简单的降水储存量法,基于本地化参数估算生态系统水源涵养量,实质上是生态系统通过截流延长降水转化为径流的能力,即水量调节。(4)为了进一步提高生态系统土壤保持服务量的估算精度,需要进一步结合地面调查对土壤侵蚀方程中的管理因子进行参数本地化。(5)大湾区城镇化导致森林、农田等自然生态系统面积锐减,进而导致生态系统服务能力下降,但是通过景观格局优化、合理开发可以有效止损[53-54],因此可以考虑从景观格局的角度进行研究,结合景观格局指数,探讨如何最大限度地提高协同、尽量减少权衡。(6)城镇化是粤港澳大湾区近十几年变化最显著的特点,研究城市群地区生态系统服务还需要综合考虑文化服务等[32,55],在空间上对多个服务进行综合评价及权衡,为大湾区生态修复与管理提供决策支持。

此外,生态系统服务权衡与协同的分析方法有很多,主要包括相关分析、双变量空间自相关分析、权衡协同度模型等[56],本研究是基于连续16年数据进行相关性分析而非只把两年数据相减,能较为准确和直观地揭示大湾区生态系统供给和调节服务的权衡协同关系。其中NPP与土壤保持为相互增益的协同关系,这与一些学者的研究结果是一致的[57]。下一步,需要进一步通过创建渔网把研究区格网化后再进行生态系统服务之间的相关分析。

4 结论

通过分析2000—2015年粤港澳大湾区生态系统宏观格局、供给、水源涵养、土壤保持服务的时空演化特征,探讨了生态系统供给与主要调节服务之间的权衡与协同关系,我们可以看出,分布在北部和西部的森林是大湾区提供生态服务的主体生态系统,其次为湿地和农田。NPP和土壤保持量整体上均呈现轻度增加趋势,特别是大湾区江门、肇庆等生态服务的主要提供区域;东南部最高、北部次之、中部偏低的水源涵养量,除西北部呈现增加趋势以外,其它区域皆呈现减少趋势。近十几年,受城市化影响,森林、农田、湿地等生态空间面积皆呈现减少态势,生态系统供给、调节服务量在农田、森林、草地转城镇的区域呈现明显的减少趋势。大湾区生态系统供给与水源涵养、土壤保持服务均以协同关系为主,而在大湾区东北部、南部权衡关系明显。因此,针对供给与调节服务表现为权衡的区域,在大湾区发展过程中需要特别注意有针对性的生态保护修复措施。