关中西部致灾大冰雹天气分析

2021-01-14孟妙志李静睿乔丹杨

孟妙志,任 欢,李静睿,乔丹杨

(1.陕西省气象局秦岭和黄土高原生态环境气象重点实验室,西安 710016;2.宝鸡市气象局,陕西宝鸡 721006;3.安康市气象局,陕西安康 725000)

冰雹天气研究一直受到学者们的重视[1-5],研究表明,冰雹天气在有利的天气背景下产生,小冰雹发生频次高,特殊地形不仅成为产生冰雹的源地,而且影响冰雹路径。陕西关中渭北有两个冰雹源地[6]:子午岭和六盘山冰雹源地。关中西部宝鸡市的陇县位于六盘山冰雹源地直接影响区,是宝鸡市冰雹最多的县区,年均降雹5.2次,最多1983年达12次,但直径≥2 cm的大冰雹出现频次较少(年均不到1次),针对大冰雹天气的分析研究也较少。2015年7月18日、2016年6月12日陇县均出现大冰雹且降雹时间长,为宝鸡近5年少见的大冰雹天气,造成陇县烤烟、玉米等农作物绝收。多普勒雷达为短时临近监测冰雹提供了有效工具。本文对这两次大冰雹天气产生背景特别是多普勒雷达特征进行分析,为短时临近预报预警提供经验指标。

1 天气概况

2015年7月18日15—17时,宝鸡市的陇县出现冰雹天气(简称“2015-07-18”冰雹过程),降雹持续30~40 min,冰雹最大直径4 cm左右,同时出现短时强降水和7级以上大风。2016年6月12日18—20时,陇县出现雷阵雨伴冰雹天气(简称“2016-06-12”冰雹过程),先后两次降雹时间累计35 min,冰雹最大直径2 cm。这两次冰雹天气均发生在陇县,其特点为局地性强、强度大、降雹时间长、每次都出现两轮降雹。从宝鸡多普勒雷达反射率因子可以看出,这两次冰雹天气原始风暴均在上游华亭生成,向东南移动,进入陇县并发展。

2 环流形势及大气层结稳定度

“2015-07-18”冰雹过程 2015年7月18日08—20时天气图上,500 hPa陕西处在蒙古冷涡后部的偏北气流中并配有-8 ℃的温度槽。700 hPa自河西地区有干舌伸到平凉,平凉、西安之间有风向切变;850 hPa有暖脊移入河套,关中有湿区。陕西具有上干冷、下暖湿的大气层结,是利于陕西强对流天气出现的天气形势背景[7]。14时地面图上,平凉有一露点锋,从卫星云图可以看出沿干线有对流云形成,将发展东移影响宝鸡。露点锋是这次强对流天气的触发系统。

“2016-06-12”冰雹过程 2016年6月12日08—20时天气图上,500 hPa陕西处于槽后西北气流中,温度槽位于陕西西侧平凉附近,温度槽后河西有≥16 m/s明显西北气流,有较强的冷平流输送到陕西。700 hPa河西地区到平凉有干舌,并配合有≥12 m/s显著西北气流;850 hPa上关中有湿舌,平凉和西安之间有风向切变。08—14时地面图上平凉附近有露点锋,利于触发强对流天气。

可以看出,两次冰雹天气过程有相似的天气系统配置(图略),冷涡后部西北气流携带干冷空气侵入,低层有暖湿气流并配合有切变,为这两次强对流天气发生提供了有利的天气背景。不同之处,“2016-06-12”冰雹过程温度槽后河西有显著西北气流,冷平流显著。从中尺度分析可见,强对流发生于温度槽、低层切变、地面露点锋、t(850-500)>28 ℃叠置区域。

分析距陇县最近的平凉探空站的大气层结。2015年7月18日08时,平凉近地层有逆温。由平凉对流指数(表1)可见,沙氏指数(SI)为2.9 ℃,K指数为19 ℃,CAPE为0 J/kg,风垂直切变为2.5×10-3s-1,即平凉站具有不稳定能量小、层结稳定的特征;但500 hPa以下风向随高度顺转有暖平流,以上风向随高度逆转有冷平流,有利于层结向不稳定发展。20时,平凉SI为-1.1 ℃,K指数增大为33 ℃,CAPE增大为234 J/kg,风垂直切变增大为2.6×10-3s-1,与08时比较,平凉不稳定能量增加,风垂直切变增大,层结演变为对流不稳定,有利于强对流天气发生发展。08—20时0 ℃层、-20 ℃层高度均上升,分别为4 440 m和7 750 m,符合本地冰雹指标值(Z0<5 km、Z-20<8 km,-20 ℃层位于400 hPa等压面上)[6],有利于冰雹形成。合适的Z0和Z-20非常重要[8]。

2016年6月12日08时,平凉站SI为2.9 ℃,K指数为19 ℃,CAPE为0 J/kg,风切变为2.3×10-3s-1,层结稳定,近地层有逆温有利于能量积累。20时,平凉SI为-3.3 ℃,K指数为33 ℃,CAPE为1 060 J/kg,风垂直切变增大为3.1×10-3s-1,即平凉层结不稳定,对流不稳定能量大,非常有利于强对流发展。

综上可见,陇县两次冰雹过程中,08时近地层有逆温利于能量积累,由于高层冷平流、低层暖平流,08—20时大气层结由稳定演变为对流不稳定,非常利于对流发展。0 ℃层、-20 ℃层高度达到本地冰雹指标值(Z0<5 km、Z-20<8 km)。

表1 两次冰雹过程平凉对流指数

3 “2015-07-18”冰雹过程雷达特征

3.1 回波演变特征

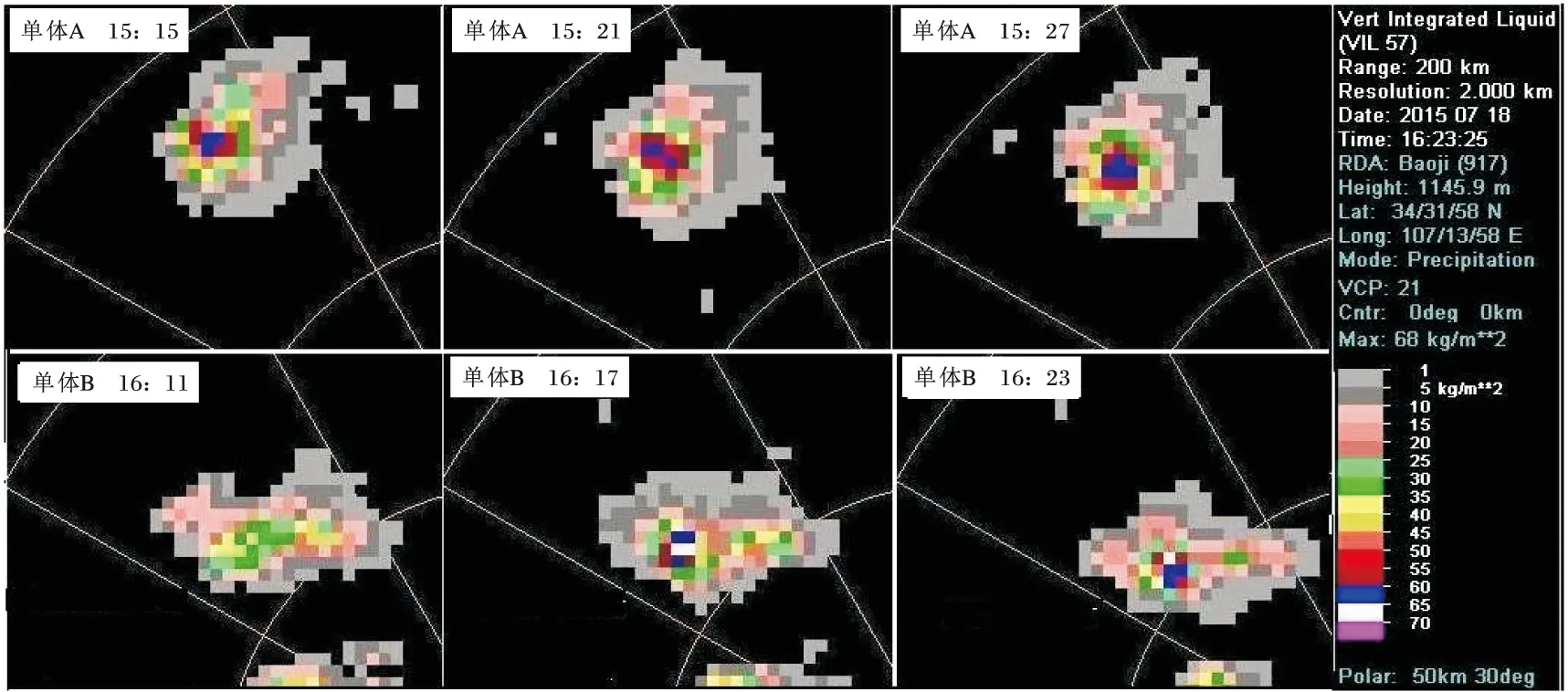

“2015-07-18”冰雹过程历时2 h,即15—17时,先后受尺度为26 km左右的两个单体风暴(图1中A、B)影响。 单体A是15:00自上游华亭移入陇县,15:09—16:04影响陇县,其中15:15—15:40时反射率因子(R)连续5个体扫出现三体散射和旁瓣回波,回波中心强度为55~65 dBz,回波顶高(ET)为11~14 km,垂直累积液态含水量(VIL)为55~64 kg/m2且梯度很大。受单体A的影响,陇县出现第一次大冰雹天气,持续时间为20 min左右。单体A在16:11减弱,在其右后侧形成单体B,16:11—17:00影响陇县,其中16:23—16:41反射率因子连续4个体扫出现三体散射,中心强度达50~64 dBz,ET为11~12 km,VIL为50~68 kg/m2且梯度大。受单体B的影响,陇县出现第二次降冰雹,持续时间15 min左右。图1为宝鸡多普勒雷达图上显示的单体主要时段VIL演变,由图1可见,单体A、B为中心强度大、结构紧密、梯度大的风暴。对照分析可见当两个单体R值≥60 dBz且VIL值≥55 kg/m2出现三体散射特征时对应降大冰雹。

图1 2015-07-18宝鸡多普勒雷达风暴单体A、B主要发展时段垂直累积液态含水量演变

3.2 反射率因子勾状回波特征

雷达PUP四分屏可以显示风暴的结构[9]。图2为15:21单体A反射率因子(a 0.5°,c 2.4°,d 6.0°)和径向速度(b 1.5°)图。0.5°、2.4°仰角的反射率因子图中,单体A具有明显的三体散射特征和有勾状回波形态,图2b双箭头处低层入流指向风暴的缺口,图2d中 6.0°仰角反射率因子≥55 dBz强回波中心落在低层弱回波处,即低层入流缺口对应的弱回波区之上存在强回波悬垂。沿雷达径向通过最强反射率因子核心所作垂直剖面(图2e)显示强回波悬垂明显,回波悬垂上反射率因子≥50 dBz高度达到9 km,远在当日-20 ℃层(7.6 km)高度以上,剖面左侧的强回波(达65 dBz)区域对应大冰雹的下降通道,回波已经接地,与陇县出现的直径为4 cm的大冰雹相对应。

图2 2015-07-18T15:21宝鸡多普勒雷达上单体A反射率因子(a 0.5°;c 2.4°;d 6.0°)和径向速度(b 1.5°)及沿雷达径向通过最强反射率因子核心垂直剖面图(e)

3.3 中气旋特征

中气旋是雹暴的重要特征,“2015-07-18”冰雹过程中雷达产品未识别出中气旋,经过人工退模糊后,可识别出中气旋。图3是单体A在4.3°仰角上的径向速度图15:09(a)和15:34(b),图中双箭头处中气旋持续5个体扫。中气旋、勾状回波形态表明单体A是超级单体风暴。

4 “2016-06-12”冰雹过程雷达特征

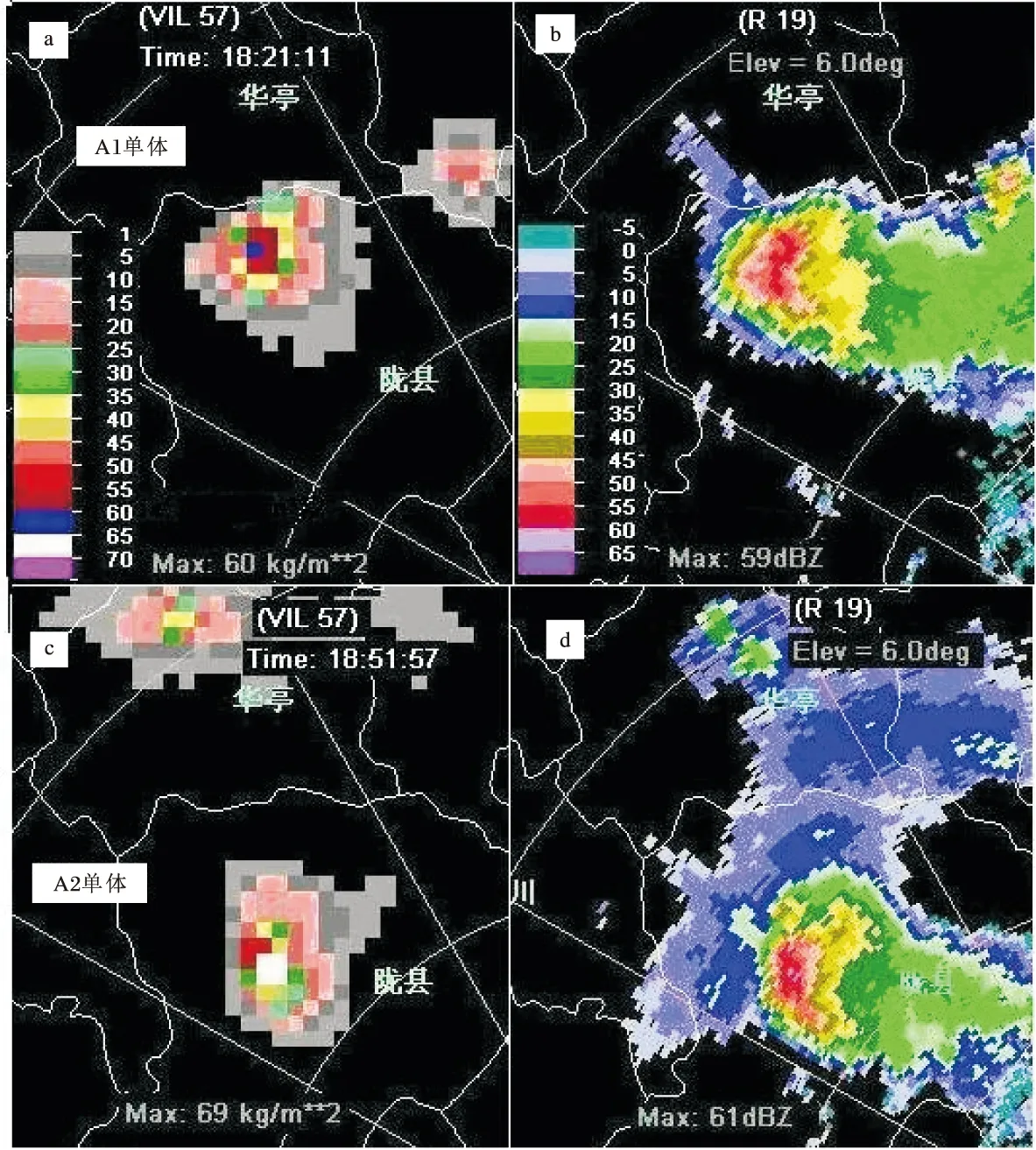

陇县强对流历时1 h 40 min,即17:56—19:36,先后受尺度为25 km左右的两个单体风暴A1、A2影响(图4),A1是自上游华亭移入发展的单体风暴,A2是A1减弱时右前发展的新单体风暴。

图3 2015-07-18宝鸡多普勒雷达4.3°仰角上的径向速度图(a 15:09;b 15:34)

图4 2016-06-12宝鸡雷达VIL(a 18:21;c 18:58 )和6.0°仰角上反射率因子(b 18:21;d 18:58)图

17:56—18:45,风暴单体A1影响陇县,其中18:02—18:33(图4a、图4b)风暴A1发展持续6个体扫并出现三体散射和旁瓣回波特征,回波顶高ET为12~14 km,反射率最大强度为60~65 dBz,VIL中心值达60 kg/m2且梯度大,陇县降雹时间持续20 min,降雹最大直径约为2 cm。18:45风暴A1减弱时其右前发展新单体A2,18:51—19:36风暴A2影响陇县,其中18:51—19:16(图4c、图4d)风暴A2快速加强并持续5个体扫的三体散射特征,回波顶高ET为13~15 km,反射率达 60~65 dBz,VIL中心值达69 kg/m2且梯度很大,对应陇县出现15 min降雹,冰雹最大直径为2 cm。19:36时风暴A2减弱。

由6月12日陇县产生冰雹时两个单体在旺盛阶段的剖面图(图5a、图5c,见第7页)可见,两个单体的强反射率中心高度达到6 km以上,强回波达到9 km(远高于当日-20 ℃高度7.6 km),三体散射特征明显。径向速度剖面(图5b、图5d,见第7页)显示,A1单体和A2单体在强反射率中心6 km高度上均有径向辐合,这是风暴强烈发展的动力,在风暴后侧低层都有径向辐散。

图5 2016-06-12宝鸡雷达反射率因子剖面(a 18:21,A1单体;c 18:58,A2单体)和径向速度剖面(b 18:21,A1单体;d 18:58,A2单体)(文见第5页)

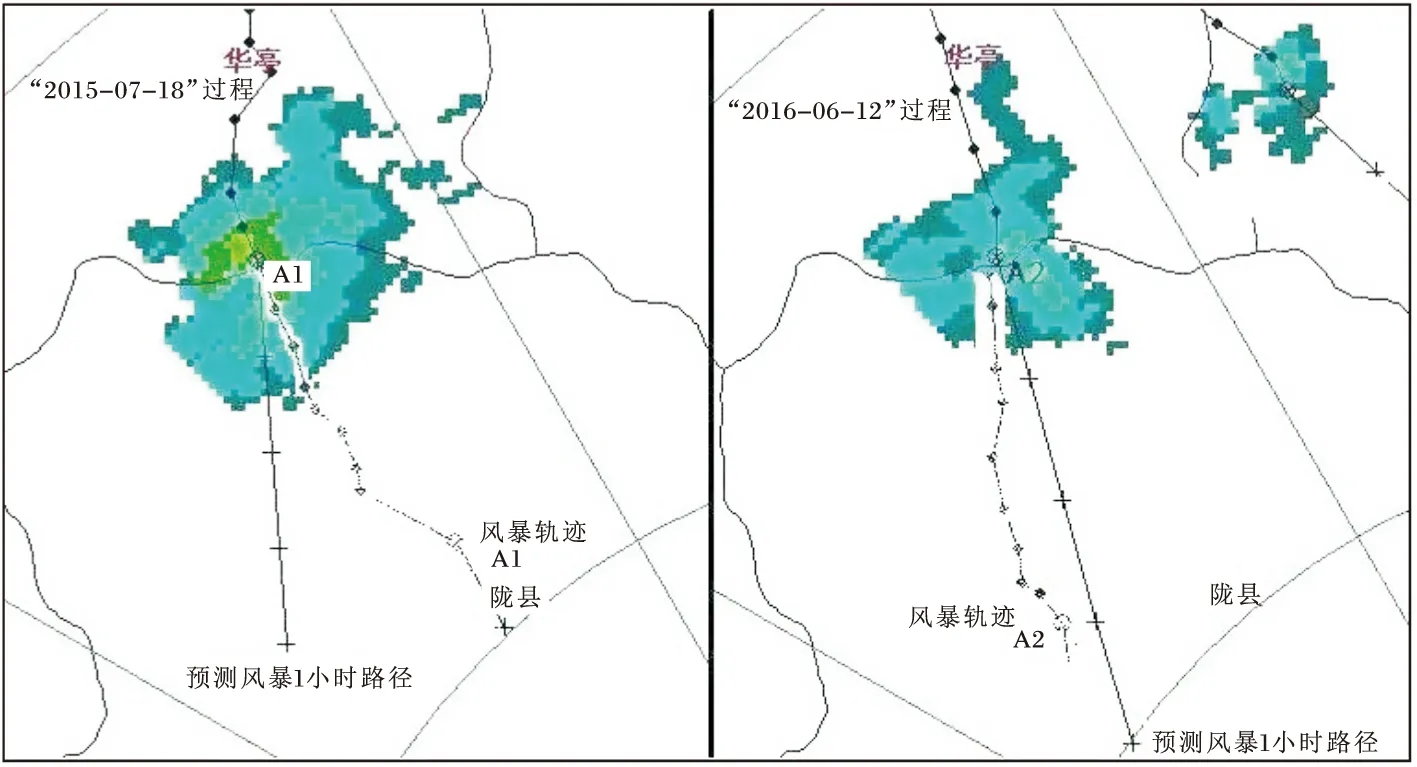

实线为STI产品预测风暴1小时路径;虚线是风暴的实际轨迹。图6 “2015-07-18”和“2016-06-12”冰雹过程(STI)产品风暴路径和风暴实际轨迹比较(文见第6页)

综上可以看出,17:56—19:36陇县两次降雹先后受两个强单体风暴影响,A1风暴持续6个体扫、A2风暴持续5个体扫维持三体散射和旁瓣回波特征但未出现勾状回波,也未识别到中气旋。

5 两次过程垂直累积液态含水量(VIL)特征

VIL产品是判断冰雹等灾害性天气的有效指标之一。降雹单体尤其是强降雹单体在成熟前期有明显VIL跃增现象[10],在VIL达到最大值后开始降雹。从“2015-07-18”冰雹过程和“2016-06-12”冰雹过程中风暴单体主要时段VIL最大值演变可以看出,两次过程中第一个风暴单体(A、A1)有共同特征:发展迅速,经1~2个体扫VIL值跃增至最大为60 kg/m2,其后长时间持续高值,6个体扫的VIL值≥55 kg/m2,对应维持三体散射特征并降大冰雹。第二个风暴单体(B、A2)的VIL值呈脉冲式变化、在45~69 kg/m2之间变动,即新单体生成后,VIL值跃增明显,在降雹时段VIL值≥55 kg/m2,降雹后VIL值<40 kg/m2。VIL的跃增反映了冰雹粒子在生长区碰并增长。

进一步分析大冰雹发生期间VIL的变化特征,定义风暴单体VIL值与顶高之比为VIL密度。有研究表明[11]风暴单体VIL密度超过4 kg/m3,单体会产生大冰雹。

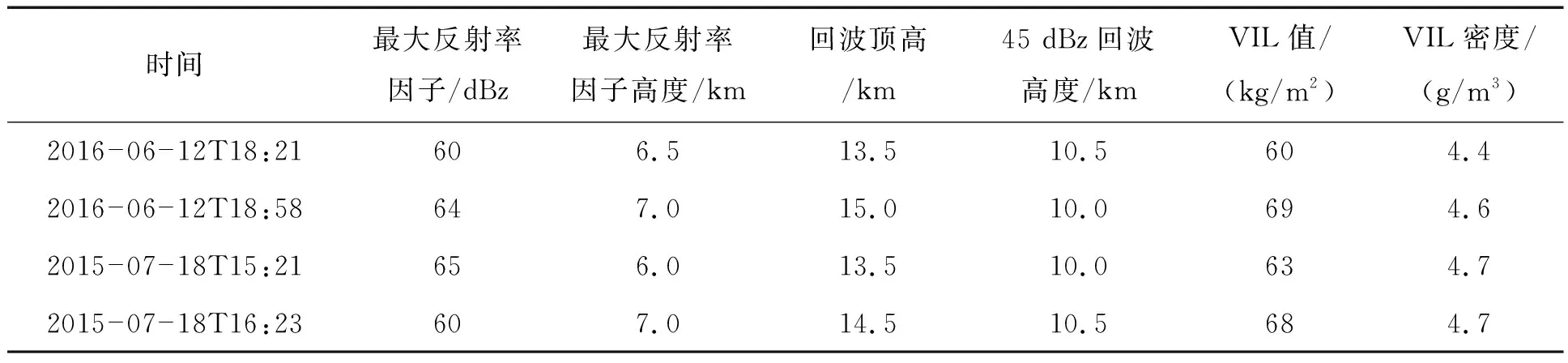

表2为两次大冰雹风暴单体在其强盛阶段的最大反射率因子及其高度、回波顶高和45 dBz回波高度、VIL和VIL密度。从表2可见,两次风暴单体内最大反射率因子均超过60 dBz,最大为65 dBz,对应高度在6~7 km;45 dBz回波高度在10~11 km;回波顶高为13~15 km。其中VIL值为60~69 kg/m2,VIL密度为4.4~4.7 kg/m3。

表2 陇县两次大冰雹过程最强时间风暴单体特征值

综上分析,两次过程中风暴单体出现三体散射和旁瓣回波时,R值≥60 dBz、VIL值持续≥55 kg/m2且VIL的密度大于4 kg/m3,对应有大冰雹产生。刘嘉慧敏等[12]对陕北陕南冰雹个例中VIL密度进行统计,显示 VIL密度值与大冰雹关系有地域差别。

6 冰雹指数和风暴追踪信息产品使用检验

对流风暴能否产生冰雹及风暴未来影响区域是短临预报预警的重点和难点,宝鸡雷达冰雹指数(HI)和风暴追踪信息(STI)产品是短临预报业务的重要参考依据。通过这两次大冰雹过程,对雷达预测产品也进行了检验。

6.1 风暴产生冰雹概率

冰雹指数(HI)产品可以识别出两次大冰雹天气过程中产生的冰雹:预测产生大冰雹的概率为100%,冰雹最大直径约为6 cm左右。

“2015-07-18”冰雹过程 冰雹指数(HI)产品给出18日15:15—15:46时段、16:23—16:48时段大冰雹概率为100%,预测冰雹直径为5.7 cm,较实况冰雹直径4 cm略偏大。

“2016-06-12”冰雹过程 冰雹指数(HI)产品6月12日18:08—19:16时段持续预测风暴产生大冰雹的概率为100%,冰雹直径为3~6 cm,与实况冰雹直径2 cm相比,预报值偏大。

比对分析HI产品和风暴发展特征可见,当单体R值≥60 dBz且VIL值≥55 kg/m2,单体出现三体散射时段,HI产品预测大冰雹的概率为100%,且预测大冰雹出现(较实况)早、结束晚,即预测降雹时间长、有提前量,因此可参考冰雹指数产品发布预警。

6.2 风暴路径

风暴追踪信息(STI)产品提供未来1 h、每15 min的风暴移动路径。比对两次过程风暴实际轨迹和预测风暴路径(图6)。两次过程引导气流均为西北气流。图6中风暴是即将影响陇县的单体,两次过程风暴起始位置比较一致。“2015-07-18”冰雹过程中,与风暴实际路径比较,预测路径偏向风暴右侧、移速差别小,略偏快;“2016-06-12”冰雹过程中预测路径偏向风暴左侧、移速偏快。雷达预测风暴路径呈直线匀速、风暴实际轨迹呈曲折非匀速;预测路径与风暴实际轨迹夹角在30°以内。风暴移动主要受引导气流和地形等影响,由于风暴移动的复杂性,雷达预测风暴路径与风暴轨迹存在误差,使用时可考虑预测风暴路径左右30°区域受风暴影响。

7 结论

(1)冷涡槽后西北气流携带的冷空气为两次大冰雹强对流发生提供对流不稳定的条件,地面露点锋是强对流的触发系统。有利大背景下形成强单体风暴、超级单体风暴。

(2)雷达分析表明,陇县两次大冰雹均是强单体风暴产生,其中“2015-07-18”过程是具有勾状回波形态且存在中气旋的超级单体风暴。强单体风暴及其右后产生新单体风暴,造成两轮降雹。监测预警中需关注强单体风暴降雹后减弱时激发的新生强单体可能造成第二波降雹。

(3)大冰雹产生于风暴反射率因子≥60 dBz且VIL值≥55 kg/m2,可观测到三体散射特征;大冰雹产生时,VIL密度大于4 kg/m3。风暴三体散射出现1~2个体扫开始降冰雹。

(4)可参考雷达雷达冰雹指数(HI)、风暴追踪信息(STI)产品提前发布冰雹预警。当(HI)产品预报冰雹直径>4 cm时,可出现大冰雹,但预测冰雹尺寸偏大。未来风暴影响地可考虑(STI)产品预测风暴路径左右30°区域。