综合航测与踏勘的山岭隧址区潜在地质灾害识别探究

2021-01-14张培兴曹聪慧徐铁生吕晓峰

张培兴,曹聪慧,刘 帅,徐铁生,吕晓峰

(1.河北经贸大学管理科学与工程学院,河北 石家庄 050061;2.南京大学地球科学与工程学院,江苏 南京 210023;3.河北地质大学,河北 石家庄 050031;4.中铁上海设计院集团有限公司天津分院,天津 300073)

0 引 言

伴随水利及交通等重大基础设施工程建设的陆续开展,我国现已成为世界上隧道修建规模与难度最大的国家之一[1-3],特别是随着西南地区大开发,大批山岭隧道得以立项建设,不同程度的地质灾害层出不穷。随着研究的深入发现,一些地质灾害的发生类型和大小与勘察效果均有不同程度的关联性[4]。因此,如能在工程设计施工前期开展必要的地质勘察,可有效减少隧道的灾害发生,进而降低隧道建设成本。

由于开挖隧道埋深大且山岭内地质露头信息有限,传统的以地质略图标记而后人工现场踏勘为主的勘察方式难于适应高等级工程的建设需要。研究认为,针对结构面优先采用航测空中捕获方式将有助于增强工程场址区勘察效果与数据利用率。潘斌[5]通过在岩体露头区勘测的基础上加入航测影像解译,建立了多个尺度的裂隙网络模型,为后续岩体稳定性及渗流特性精细模拟打下基础;张培兴等[6]初步提出了无人机航测控制引导与地面针对性精细物探联合测试思路,并将该思路应用于某拟建的花岗岩工程场址边界断裂识别及断裂影响范围研究中,所获数据与人工现场测量结果相近;李晓昭等[7]针对隧道区内勘测诸多不利条件,提出了空-地-孔-隧综合识别技术,并在甘肃北山花岗岩区隧道工程开展了全方位的跟踪探测,显著提升了现场不同尺度结构面参数的获取数量与质量。

本文选取典型山岭强岩溶区齐岳山隧址区中潜在的地质灾害为主要研究目标,在前期地质资料分析的基础上,以航测与踏勘识别解译出的结构面迹线信息为基本数据源,针对不同尺度结构面的产状进行识别分析,以期为类似隧址区勘察思路的制定及隧道工程安全建设提供更多参考。

1 工程概况

齐岳山山脉位于湖北恩施利川市西部,其西边与重庆万州、石柱接壤,为控制东部上海至西南重庆间多条公路、铁路通行的巨大屏障带,形貌上呈束状高陡背斜条带区,地表高程变化较大,基本属构造溶蚀-剥蚀型中山形态地貌。隧道相对平面位置关系见图1[8]。

图1 隧道相对分布

2 航测图像获取及数据应用

2.1 航测图像的来源、效率及利用

航测数据源可通过网络上开源地图软件获取。目前,大部分数字地图软件可提供较新的清晰航测图像,其数据自开放以来,就不断进行图像实时更新,地形辨识精度可达0.6 m,甚至更高。无论航测影像清晰度还是精细度均可满足本次勘测需求,即搜寻大尺度的结构面迹线后通过迹线产状信息可实现不同结构面分组识别;通过进一步的区域级的大尺度结构面(断裂)走向观察,整体断裂走向控制着该区的水流方向。此外,目前利用广泛开源的三维地球可视化软件,根据隧道标记的坐标点,可方便、快速进行查找,通过放大缩小工具栏可对研究区内的宏观断裂迹象、重点踏勘区以及勘测路线进行标记,获取高清正射影像甚至仿真的三维局部模型等,进而能够快速确定隧道与山体之间的空间关系,并且利用其空间关系快速而准确的追索主要致灾构造与隧道相对位置。齐岳山隧址区航测正射影像见图2。

图2 齐岳山隧址区航测正射影像

工程人员还可在宏观区域把控下制定更加针对性的勘察路线。以往勘察人员单纯依靠粗糙的地质图件进行现场调查往往费时费力。因此,确定重点靶区后,制定更加清晰的勘察路线,可降低人员的劳动强度与大大提高勘测效率。具有如下优势如下:①通过三维游览模式,可快速制定探勘重点部位,排除可能危及人身安全的危险源。②由于隧道正上方岩体无法完全揭露,可借助航测影像快速锁定相同层位的良好露头点,对结构面加以识别。③易于将地质层组关系清晰地在航测影像图中布置,便于区分不同层组、不同岩性对裂隙发育的影响性。通过航测影像放大观察后快速圈定出的大型良好露头勘测点见图3。

图3 航测影像圈定良好露头勘测点

结合齐岳山隧道工程案例实际勘察经历可知,传统的一次勘察要消耗1整天,且没有计划的执行过程中。勘测路线航测影像见图4。首先,从图4右下角左侧箭头处出发,驱车绕过齐岳山山脊后,抵达隧道出口处所在的德胜槽谷处的勘测点,往往只能实现1~2个勘测点探查;而在高清影像解译分析后,制定直接徒步方式穿越齐岳山在建隧道,勘测路线得以优化,在大致相等时间内,可以实现5个及以上勘测点的信息捕获,可极大化降低人力物力的损耗,获得更佳的勘测效果。

图4 勘测路线航测影像

2.2 地形地貌及构造信息解译

根据航测影像以及现场沿线踏勘可知,该山岭隧址区基本上属溶蚀~剥蚀中山沟谷地形地貌,隧道横穿山脊。综合勘测点GPS高程测量与地址资料可知,地表高程在1 100~1 700 m之间,高差可达600 m,地形整体呈波状起伏。隧道进洞口所在斜坡坡角约为25°,坡向约为120°;隧道出洞口所在斜坡坡角约为40°,坡向约为313°。在大尺度结构面迹线(断裂)上发育溶沟、溶槽,漏斗、落水洞等岩溶微地貌。

根据已有资料与补充勘察,隧址区内发育齐岳山走向断裂带可以进一步划分出2条主要断层,分别为:①齐岳山断层。平行山脉走向发育,走向NE,对隧道中部工程段具有一定危害性。隧道洞内穿越时,受断层影响,揭露出了蓄水充泥溶腔。②德胜场断层。与山脉大致平行,顺德胜场槽谷发育,走向约54°,主要沿德胜场槽谷展布出露。该断层处伴生地下暗河,因此该处断裂也是汇水控水的主要通道。该断层与多条隧道轴线呈大角度相较,其中伴生在断层带内附近岩溶极其发育,如在勘察路线中偶见有大型溶洞存在(见图5),对本隧道的建设影响较大,这类大型的溶洞一般为良好汇水区,尤其在大雨过后,可能为内部岩溶腔体提供水源。

图5 踏勘中发现的大型溶洞

2.3 隧道洞口斜坡稳定性评价

第4勘察点处,隧道出洞口所在斜坡为53°,坡向为311°,岩层产状314°∠46°,坡向和岩层倾向组合为顺向坡,坡向角稍大于岩层倾角,需注意其稳定性及判识可能的影响因素。通过隧道洞口附近岩体勘测可知,小尺度结构面较为发育,初步统计可分为2组,第一组产状为59°∠85°,第二组产状为142°∠23°。通过赤平投影分析,两组结构面相互交切,加之岩层面与坡面的作用,对岩体稳定性不利,刷方减重方案考虑不充分可能会产生掉块现象,需引起注意。隧道出口附近岩体节理赤平投影见图6。

图6 隧道出口节理赤平投影

3 基于地质结构面识别的灾害判识指标体系

岩土体的地质灾害的发生往往离不开不同尺度地质结构面的作用,特别是山岭区隧道勘测工作,不同尺度地质结构面的有效识别提取关系到工程建设的风险高低。但结构面的获取仍然还有很多困难存在:

(1)山岭区由于地形地貌限制,特别是当有植被遮蔽等影响时,大量具有研究价值的结构面信息可能被遗漏。

(2)所获结构面主要手段目前仍然以传统的人工现场踏勘为主,所依靠的地质资料较为粗糙,一些过时地质图册难于指导现今精细勘察的实际需要。

(3)依托纯人工方式所获得测量的结构面与真实的结构面测量可能有出入,如何提高捕获结构面的获取的精度是亟待攻克的技术问题。

随着航空器材和摄影机器的发展,如卫星影像、高低空无人机航测技术等,其现今观测精度可达厘米级,并且根据研究区域的测试要求建立高精度的三维地质模型,适合各种尺度结构面信息的提取,可以一定程度上弥补传统结构面勘测的不足。

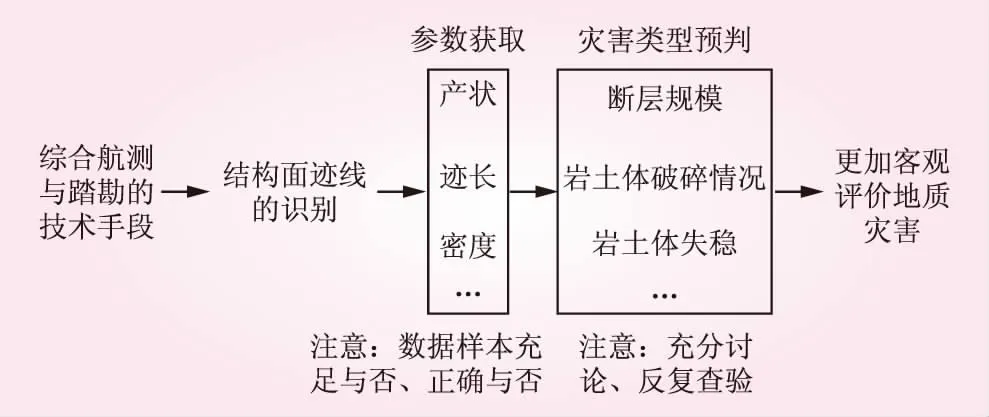

因此,本文建议针对山岭隧道工程,应优先充分利用航测技术进行全方位的探查,辅以相关的地质资料,在综合航测与踏勘的基础上,应重点完善基于地质结构面识别的灾害判识指标体系研究,即从结构面参数(如产状、迹长及密度)等信息提取出发,而后围绕着不同灾害类型判断的实际需要,建立起参数与灾害类型之间的关系网络,建立相应的标准,进行更加有效的研究区完整的潜在地质灾害的客观评价,初步形成研究方法逻辑思路。基于地质结构面识别的灾害判识指标体系见图7。

图7 基于地质结构面识别的灾害判识指标体系

4 结 语

本文通过齐岳山隧址区的航测与踏勘综合的方法开展了测试性探究工作,在针对类似山岭区隧道开展勘察时,建议积极搭建综合技术手段保障-基于结构面识别-参数针对性获取-灾害类型预判环节-潜在地质灾害客观评价的逻辑思路,得出以下结论:

(1)进行大区域工程勘察时,在有条件的前提下,应首先考虑利用好高清的航测影像;如针对特定测区,还可优先考虑精度更高的低空无人机,凸显更多地质细节,尽量避免漫无目的搜索工作,抓住不同尺度结构面的产状、密度等信息对其进行重点识别解译,进而使得后续的踏勘工作更具有针对性,获取成果更为直接,减少无效追索。

(2)针对结构面发育情况指出结构面的作用效果,大尺度结构面为研究区汇水控水的有利通道,小尺度结构面交切加之岩层与坡面共同作用致使洞口围岩失稳的可能性增加。