涅槃的景观

——邹明的当代水墨路径

2021-01-14张晓凌

文/张晓凌

现代中国画并未有一个明确的起点,即便是那些所谓的“标志性事件”,也只能在“一切历史都是思想史”(柯林伍德)的意义框架中被确立。然而有一点却可以肯定,那就是在任何一个历史节点上,现代与传统的断裂均已无可挽回。身居其中的艺术家们,无论持怎样的艺术观,都会明确无误地意识到,必须以新的方式来处理中国画与时代、社会、自然及自我的关系。持续了数个世纪的中国画现代形态的建构,正构筑于这一历史思考之上。尽管学界近年来逐渐失去了对这一话题的兴趣,但在创作实践层面,艺术家建构新形态的热情却超过了任何时期。对图像、题材、笔墨、材料的创新性迷恋,已成为具有统治力的时代潮流。

生命守望 200cm×200cm 2017年 邹明

在上述进程中,邹明的位置略显特殊:他长期致力于当代水墨实验,却非先锋性人物,与传统绘画渊源极深,却与新文人画风毫无干系。从人格、修为上看,邹明更近于传统知识分子,不肯一失诎己,以从时者;而在创作中,他却更像站在时代前沿的刀客,放任自恣,一切逼窄、规矩、法度,皆在刀锋掠过处零落。总之,很难用单一的词汇对邹明的人格、身份加以界定。

大漠生灵之十一 192cm×98cm 2017年 邹明

读邹明的作品,时而仿佛梦入乡间民居,时而如在都市中游移彷徨,多有颠跌失措,难以自持之感。前者岚气舒卷,山色漫衍,鸳瓦粉墙深然于水色云容间,曲水迴廊隐没于晚霭明灭中。读之如独坐春风,万虑荡去,一股幽长的乡愁直上虚空,聚散不已;后者则如坠末式图景中:碎片式四处崩裂的废都,窒息的土地,巨兽般的钢架……俯身倾听,似有都市机器的呜咽,时而回环绵延,时而声如裂帛,逼使观者深深沉溺于不断被确认的某种罪过之中。真可谓大笔勾勒,肺腑槎枒,思绪苍凉而幽怨。

乡居与都市,作为性质完全不同的两种景观,交错地贯穿了邹明近30年的创作生涯,构成其水墨创作的两大母题。为了理解邹明的创作,我们首先要对这两种景观、两种母题的来源、性质稍加说明。20世纪以来,无论乡居,抑或都市,虽然出现的时序有别,却无一例外地成为现代中国画与古典形态相揖别的题材与母题。换句话说,这两种题材对传统山水图像的替代,乃是中国画现代性的标志之一。更值得回味的是,这种替代与转换不仅具有题材、图像与风格的意义,而且更为重要的,它还隐喻着20世纪中国知识阶层的精神转向。事实上,通过建构乡居景观、民俗场景、乡土故事的图像与叙事,开掘出精神还乡的隐秘通道,以此完成自我的救赎,一直是20世纪以来知识分子重要的精神生活方式,也是他们创作的主要方法与途径。乡居母题之所以成为现代文学、现代美术绵延不绝的意象,正根源于这样的精神渴望。鲁迅的“故乡”,沈从文的“边城”,吴冠中的“乡居风景”,都可以作为标志性的例子。近30年来,在全球化、工业化、都市化的逼仄之下,乡居的隐喻性价值被再度放大,无可替代地被当代艺术家视作诗意地栖居的价值寄托。准确地讲,邹明的水墨择乡居为母题,既是20世纪以来乡居题材创作脉络的延伸,也是在当下语境中对“乡居”这一文化隐喻符号的再构。

大漠生灵之十 192cm×98cm 2017年 邹明

在某种程度上我们可以说,都市所构成的意象,是现代主义的专属意象,至少从艺术史的角度看是如此。都市为现代艺术提供了新的方法与角度,并毫不吝啬地奉献了大量的新视觉元素,不仅如此,在持续不断的反思、质疑中,都市最终被塑造为现代主义的精神隐喻——孤独、绝望、抑郁、苦闷,几乎一切检讨人性异化的词汇都会在都市意象中找到寄寓之所。邹明的都市水墨并非全盘继承了前辈们的精神遗产,区别在于,在他的画面中,常常不自觉地流露出含糊其辞的暧昧性:一方面,他以废墟、雾霾、沉沦的都市意象建立了讥讽性的批判态度;另一方面,惊异于当代都市景观的成长,他又以赞赏的态度试图为都市书写文化传记。简单梳理一下邹明近年的都市水墨作品,即可看到,上述难以排遣的矛盾心理与态度,始终若隐若现于他的创作中。

大漠生灵之三 192cm×98cm 2016年 邹明

邹明的机智之处在于,在创作、展览中,他一直试着将两种不同的景观,不同的母题置于同一场景,同一空间结构中,逼使两者始终处于意义互补、相互生发,乃至相互暗讥,相互对抗的状态中。邹明称自己“一脚走在水乡,一脚走在都市”,他认定“生活中的老屋、老门、老墙和水乡本身,就是一个文化载体,它们积淀了太多的时光、记忆和故事”,“这是一种情韵,一种心致”,直通“达观之境”;而对于都市,他则“尝试以批判的眼光去观察,以表现都市中土地的呼吸、土地的抗争”,“表现一种对自然生态的思考”。在当代水墨领域,邹明所设置的既相互矛盾又相互依存的母题结构是独一无二的,它不仅在形态学层面上为水墨的形式探索提供了必要的支点,而且还以歧义纷呈的方式,隐喻了我们这个时代的基本精神状态。

问题的关键在于,在水墨创作中,乡居或都市景观如何超越其表象再现而成为时代的精神符号?近年来,由于“写生主义”的泛滥,无论乡居或都市题材创作,大都拘囿于表象再现的层面,从写生到创作的完成,呈现出无区隔的扁平化状态。其结果可想而知:乡居题材中的精神还乡意识,尽掩于扭捏作态的日常景观描绘中,而反思都市的触角,亦被简单罗列的都市图像所折断。从精神隐喻的角度讲,这类作品充其量只能抵上普通照片,或至多是充满中产趣味的装饰物。邹明之所以能避开俗流,逆势而上,就在于他比别人更透彻地理解了当代艺术家的本质。在他看来,当代艺术家的使命并非执溺于物象,恰恰相反,他是可见性的解构者——解构事物的表象,使其无限地隐匿,从中建构并呈现不可见的精神世界,才是当代艺术家的真正使命。正如修行高深的佛家那样,在渐修渐悟中,翻踏关捩子,从当下跳脱出来,在虚幻的表象外拓出一片神的空旷,开显出一个纯精神的心灵世界。如何完成这一超越?邹明的策略是:赋予母题以具象、抽象共居一体的半抽象结构,用以完成乡居、都市景观的意象性重构。显而易见,无论是对题材、母题,还是对作品的语言而言,这都是一次盛大而庄重的涅槃:乡居、都市的表象在笔墨不断地结构中渐次消失,而孤形绝状,触毫而生,恍惚奇象,喷涌而出,一个涅槃重生的景观,一个超越表象的廓然境界慢慢浮现出来,最终在隐喻的层面上自我凝聚为一个世界。

从过去缓缓走来 136cm×68cm 2013年 邹明

烟雨水乡 136cm×68cm 2018年 邹明

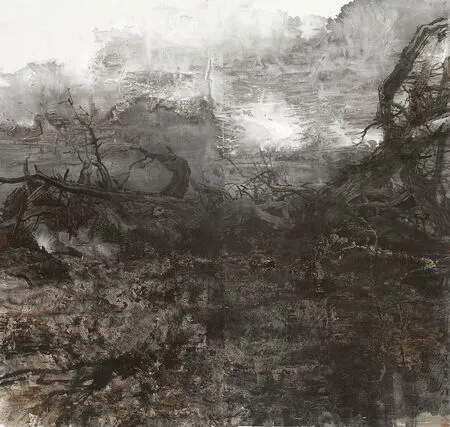

无题 200cm×200cm 2012年 邹明

乡居涅槃式的景观是通过两种空间方式来建构的。邹明既擅用游观式移步换景的空间来结构全图,也时常用聚焦的空间方式来延伸画面的景深。在《潇潇细雨入江南》(2012)、《家园》(2010)、《云水谣》(2012)、《雾色江南》(2012)、《水洗的水乡》(2010)等作品上,画家先以聚焦式空间结构塑造出画面的物象主体,复以游观式空间意识统摄全局的纵横、开阖、疏密、聚散、虚实的关系,有意无意间,画面被虚化为具象的民居景观与抽象迷离的背景。在具象部分,画家抒情诗般地铺展开乡居的叙事:黝黑山峦般的屋顶,逶迤起伏,纵横交错,古屋深巷中,曲径板桥,平仄有致,曲折地剪辑着老屋的春秋;远岫遥岑间,篱落覆翠,鹤汀凫渚,沙岛萦回,渔舟横棹,绿萝袅烟朦胧,嘉树翳晴参差,于曲水缱绻缭绕处尽显婀娜之态。诡异的是,这样一个可望可居可游的乡土景观,却被画家毫不留情地孤悬于抽象而虚无的背景之上——由大面积泼墨、泼彩所构成的迷远的、不可捉摸的世界,那里云雾盘桓,渊深而远,似像古典的微茫惨淡处,又似现代主义的空洞无物之阵。邹明处理画面的卓越之处正在于此:乡居景观通过涅式的转换而在诗意层面上完成了自我救赎,并以此烛照出艺术家的精神还乡之路;与此同时,它也在坠入抽象与虚无中产生了深深的忧虑与反思。在此交织出的情绪,声细而谲,犹如天空之晴丝,缠绵悱恻,别有一种逼人的东西,低迴徘徊,挥之不去。

水乡遗韵 200cm×200cm 2014年 邹明

乡居之“门”是邹明不厌其烦地描绘的题材。在“门”之上,来自于乡居景观的诗意化迷醉消失了,取而代之的是对乡居老屋的历史叩问与哲思。从1990年代的《老门有福》,到2000年以后的《老门系列·吉祥》(2005)、《沧桑老门》(2003)、《门外风景》(2011)、《门之风》(2008)、《老门畅想》(2011),邹明反复地演绎着“门”所拥有的历史元素:黝黑的时间质感、铺首、门神画、唐卡、福字门对、福娃年画等,企望与“门”进行隔世的生命对话与灵魂沟通,破译它流贯岁月的记忆与故事。“门”在画家的笔下訇然洞开,远远超越了“居所通道”的日常意涵,幻化为历史意象纷呈的空间—这是邹明处心积虑所要达到的效果,他希冀用“门”的图式来引领观者步入精神的王国,在那里,他们可以自由地领略奔突而来的意象:天国与泥犁,欢愉与悲悯,辉煌与萧索,还有可见于夏日阳光下流转的生命之灵。稍具历史感的人都会觉得,站在邹明的“门”前,一如站在历史之中。

静月廊棚 136cm×68cm 2018年 邹明

我们再来简略地讨论一下邹明的都市水墨。如前所述,在这个类型的创作中,邹明表现出了难以掩饰的暧昧性—都市在他那里既作为人类文明的象征,又是生态失衡、人性异化的符号。在前者的创作中,邹明更像一个都市的粉刷匠,以古典山水的游观式结构、祥云、氤氲之气来修饰、装点现代都市,试图将其山水化。这种努力在《鹏城的传说》(2010)、《都市天空》(2006)中有着显著的表现。然而,邹明所要面对的困境在于,都市的僵直、冷峻并未在游观式的结构中软化为诗意性,反而在令人厌倦的图像堆积中将自己的本性暴露无遗;同时,无论在叙事逻辑上,还是在笔墨结构上,这类作品都带有或显或晦的矫饰主义特征。相较而言,邹明另一类都市水墨—以暗讥性而呈现出批判姿态的作品却受到学术界普遍的好评。2000年后,一系列隐喻都市人精神状态的题材与图像逐渐进入邹明的画面,它们包括废墟、窒息的土地、雾霾、巨大的工业机器等。废墟,是1990年代以来当代艺术家情有独钟的意象,原因在于,它以一系列对抗性的精神状态与理念—丧失与幸存、死亡与新生、绝望与希望—提升了作品的多义性。在这类题材的作品中,邹明多用截景式的构图,意图通过对废墟等图像的局部聚焦,将其放大至问题层面。尤为值得注意的是背景的转换:来自于乡居景观的云淡风轻,在都市图像中已完全蜕变为团絮状的雾霾,其扩散之势如巨流蓄于峡谷,欲发又止,幽咽回环,不可名状,似浮动着某种可怖的不确定性。在此,我们可以确信,依托于此类作品,邹明可以毫无愧色地站在都市精神预言者的位置上。

可以肯定的是, 在“ 新水墨”“当代水墨”还未正式定名之前,邹明就开始了当代水墨的探索,无疑,他是当代水墨领域的先行者之一。近30年的笔墨实验,不仅让邹明积累了大量的技术经验,亦使他在结构、叙事、造型、意象摆布等方面具有了非凡的掌控能力。比这两点更重要的是,他的作品一直保持着卓越艺术所拥有的那种神秘的原创性品质。如果用一句话概括邹明的笔墨体系特点,那么,似可以这样说:结构精谨而勾染宽博雅正,筑空灵精逸于古穆深邃之上,既优游不迫,又气势争折,所有这些炫目的元素,共同构成了邹明笔墨的美学风格。

朔风吹雪 136cm×68cm 2018年 邹明

在创作实践中,依据母题表达的需要,邹明或先泼后画,或先勾后染,或亦勾亦染,多种手法变换交合。邹明的用笔,可称为虚化性用笔,其特点是,充分利用毛笔散锋虚染的特点,一笔之中见墨气飞白,空灵中半含皴意,有力有韵,且潜气内转,边缘在有无之间。对于老屋、古巷、老门、断墙、土地等物象的营构,邹明往往以矿物质颜料与水墨混融使用,或薄染,或厚敷,放任色墨在宣纸上的渗透、流淌和浸漫,形成墨彩的掩映互衬,局部施以皴擦、点厾,再以小心翼翼的晕染做整体性收拾,使画面渐至苍润,归于浑沦,获得润泽如玉般的半透明效果。最值得称道的,是邹明的泼墨、泼彩:在墨、彩中混入明胶、茶叶水、敦煌泥等,依兴而为,随性而泼,墨、彩与综合材料的自由分合、聚散,出人意料地形成或斑驳诡谲,或空灵恍惚的偶发性图式,“譬翕张而气作,犹吹煦而传声”,其舍形悦影的图式营构,焕发出一种摒落筌蹄、水流花开的道机禅趣。那些置于泼墨背景上的老屋、古巷、断墙、老门以及都市,仿佛从太古的梦幻中浮游而出,一如涅槃后的重生。其间涵蕴,迥非寻常意境,令人味之无极,低徊无尽。

时至今日,新水墨正以不阻遏之势而成为中国当代艺术的主体。它的新标准、新形态正寓于一浪高过一浪的笔墨实验中。作为这一伟大进程中的一员,邹明以中西互融,古今互见的机敏判断,开拓出了别具一格的当代水墨路径。无论我们以什么样的标准去估价他,都无法否认这样的事实:他所积累的当代水墨经验,所建构的笔墨体系,是中国画现代转型过程中最为珍贵的财富之一;同时,他在乡居、都市两个母题创作上所表现出的新人文主义光彩,亦让新水墨探索具有了方位感。归根结底,在这个全球化、消费主义、意识形态此消彼长的复杂时代,邹明的作品不是别的什么,而是一丝烛照这个世界的光亮,一种我们可以称之为艺术的东西。■