智库专家如何推动依法治国的理论与实践

2021-01-13何家华

摘要:[目的/意义]中南海法制讲座是我国最高领导集体重视法治、规划法治、厉行法治的生动范例,在依法治国历史实践中具有重要的地位和作用,然而,目前仍缺乏从智库层面上对其展开研究,阐释其具有的重大意义、地位和作用等。[方法/过程]本文通过历史分析方法,考察中南海法制讲座的演變,以制度理论的视角来解读该讲座的地位、性质、内容和主要功能。[结果/结论]概括地说,中南海法制讲座是一项推动我国法治发展的复合型优良制度,是一种普法宣传教育的形式,是一项领导干部学法制度,是中央政治局集体学习的一部分,是加强法治建设的重要机制,是专家参与中央法治决策和国家发现、培养法治人才的重要渠道。

关键词:法制讲座 中南海 依法治国

分类号:C931

DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2021.06.10

1 引言

中南海法制讲座是我国最高领导集体重视法治、规划法治、厉行法治的生动范例,是中国独特的、原创性的法治发展经验,在依法治国历史实践中具有重要的地位和作用,然而,目前从智库层面上对其展开的精细化研究仍然缺乏。迄今为止,对中南海法制讲座的关注点主要是:①讲课的专家学者[1];②总书记在讲座后发表的重要讲话;③从政治局集体学习的高度,把法制讲座作为政治局集体学习的组成部分[2];④从中央政治局集体学习来看中国的法治选择[3];⑤有关法制讲座的一些历史记录[4]等。以上研究关注点或为主讲人或为讲座内容或为集体学习制度或为片段的历史记录,主要是对法制讲座相关内容的关注,而不是对法制讲座本身的研究。因此,本文以中南海法制讲座为研究对象,首先阐释其具有的重大意义,其次详述其发展的历史脉络及变化,最后从制度理论的视角切入来解读该讲座的地位、性质及内容和主要功能,以此来全面阐释该讲座及其在推动法治发展中的贡献。

2 中南海法制讲座的重大意义

中南海法制讲座作为专家参与法治决策的重要渠道,对于推动我国依法治国的理论与实践具有重要现实意义。第一,最高领导集体学法是推动我国法治发展的重要机制。中国的法治建设是在有几千年封建专制传统的历史背景下展开的,历史上缺少民主法治传统,法治建设在很大程度上必须凭借领导人的作用来推进和实现。例如,依法治国基本方略的确立,本身就是中央最高领导人重视并且表态的产物[5];历次讲座的主题都聚焦不同历史时期法治建设的重大主题或重点任务,为最高领导集体的法治决策提供了重要参考,其中的诸多内容和建议等,或转化为法治政策和具体立法,或转化为法治理论和法治话语。第二,最高领导集体学法的经常化、规范化和制度化是我国依法治国强大的动力。法治建设需要良好的社会环境,对于处在法治转型期的中国,各级领导干部是法治建设的“主心骨”和“指挥官”,是法治建设的设计者、组织者、推动者和实践者,这就需要最高领导集体率先垂范和积极倡导,以形成法治建设的宣传、辐射和凝聚效应。各级领导干部是尊法学法守法用法的模范,在全面依法治国中的发挥着关键作用。这意味着,与普通公民相比,国家对各级领导干部有着更高的法治要求和道德要求。各级领导干部也应该做道德建设的积极倡导者和示范者,“为政”者要以德律己,用道德去影响人、引导人和教育人[6]。这既是对历史经验的总结,又是对治国理政规律的深刻把握[7]。同时,最高领导集体带头学法与传统文化相契合,得到尚贤传统[8]和党重视并善于学习传统[9]的支持。第三,最高领导集体学法是现实的迫切要求和适应时代发展的客观要求。当今,改革发展领域的重要议题均与法治建设有着密切的关联,经济、政治、社会、文化、改革等议题都与法治建设相交叉、结合、重叠[10],这迫切需要专家们进一步提出知识性、战略性和针对性的咨询建议。例如,坚持和完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化,构建人类命运共同体,参与国际治理。不仅有许多现实和紧迫的法治问题需要专家的对策建议,还有许多战略性和储备性的法治问题需要专家的对策建议。

3 中南海法制讲座的由来和发展演变

中南海法制讲座是对中央政治局领导集体学法制度的一种非官方的简称。尽管这种简称采用了地点命名的方式,但并不是每一次法制讲座的学习地点都在中南海。例如,1998年12月14日的第八次法制讲座和1999年6月11日的第九次法制讲座的地点均是人民大会堂。该讲座是对中央“继承党的学习传统——创新学法形式——规范学法制度”的这一发展历程的概括,其渊源始于党从延安时代建立起的学习传统,20世纪80年代在借鉴科技讲座形式的基础上和全民普法教育的背景下生成了法制讲座的雏形,被称为中共中央法律知识讲座。1994年之后其逐步规范化和制度化,被称为社会主义法制讲座。2002年之后,其成为中央政治局集体学习的一部分。

3.1 全民普法教育与中央法律知识讲座(1986—1993年)

从法治建设层面来看,全民法律知识的普及和法治观念的培育是法治建设的一个重要环节,是树立法治权威、塑造法治秩序、推动法治实践的一项基础工程。20世纪80年代,中央领导集体高度重视法制宣传教育。1980年以来,邓小平多次指出“在党政机关、军队、企业、学校和全体人民中,都必须加强纪律教育和法制教育”[11];1982年9月,胡耀邦在党的十二大报告指出“要在全体人民中间反复进行法制的宣传教育”[12];1984年,彭真同志一再强调“要开展法制宣传教育活动,把法律交给十亿人民”[13]。在全民普法的背景下,领导干部学法从中央领导开始,从中南海学法开始,最高领导人听法制课,成为中央加强法制建设的一项措施。1986年是“一五普法”的第一年,时任总书记胡耀邦同志收到时任司法部部长邹瑜同志的一份报告,其中建议中央政治局和书记处同志带头去听法制课,胡耀邦表示支持,并将报告批转时任中央书记处书记胡启立,不到一周时间,胡启立就约请邹瑜部长商量上课计划,并确定了主讲人。于是,1986—1988年,司法部为中央安排了四期法律知识讲座,四位主讲人分别是中国人民大学副教授孙国华、中国政法大学研究生院院长张晋藩、外交部条法司司长王厚立以及中国政法大学教授江平。

3.2 中央法制讲座的规范化和制度化(1994—2001年)

1994年6月21日,在司法部、中宣部、中国法学会共同举办的“国家中高级干部法学讲师团”成立一周年座谈会上,许多专家建议安排适当时候为中央政治局领导举办法制讲座。司法部党组随即在1994年7月21日向中央提交了《关于建议为中央政治局领导同志举办社会主义法制建设讲座的请示》(以下简称《请示》)。其中,司法部党组建议“要突出强调法制建设是治国安邦、保障现代化战略目标实现的一项根本性方针,必须进一步提高中高级干部依法决策、依法行政、依法办事的自觉性”。该《请示》很快得到了批准,于是就有了中央法制讲座第一讲。1994—2002年,中央法制讲座共举行了12次,平均每年举行1~2次,逐步地实现了讲座的规范化和制度化。这些讲座得到了中央领导同志的充分肯定,对中央领导的科学决策和各级干部学习起到了积极的推动作用,以1994年12月19日第一次法制讲座为例,当时是关贸协定谈判正激烈的时候,时任总书记江泽民亲自圈定讲座题目——国际商贸法律制度与关贸总协定,亲自主持讲座,并在讲座结束后发表重要讲话,阐述领导干部学习和掌握法律知识的重要性。

3.3 中央政治局集体学习(2002年至今)

党的十六大之后,在中央政治局领导集体学法的基础上,胡锦涛同志將集体学习定为一种制度,学习的内容涉及马克思主义、政治、历史、经济、文化、科技、党建等领域,学法成为中央政治局集体学习的一部分。习近平总书记指出:“全党特别是领导干部的学习是推动党和人民事业发展的一条成功经验[14]。”延安时期,党中央建立的中央学习组和高级学习组,是革命战争年代党的高级干部和领导集体以身作则、带头学习、善于学习的早期实践[15]。新中国成立后,中央领导继续有组织地进行学习,毛泽东、刘少奇、周恩来及其他国务院部分部委和中南局的领导人成立读书小组,学习的重点主要是经济、宪法、马克思主义哲学、党史等与国家建设相关的内容。改革开放后,1980年7月24日,中央书记处邀请中国科学院的钱三强教授在中南海开办科技讲座,中央领导集体学习科学知识。1986年,司法部邀请法学专家为中央领导举办法制讲座,并建立了学法的雏形。时隔八年之后,1994年,司法部再次为中央政治局领导同志举办法制讲座,并使学法逐步制度化。2002年12月26日,胡锦涛同志在法制讲座基础上建立了中央政治局集体学习的制度,其在主持十六届中共中央政治局第一次集体学习时指出:“中央政治局经过讨论认为,为了适应党和国家事业发展的需要,为了更好地承担起党和人民所赋予的重任,我们必须进一步加强学习。除了自学以外,中央政治局还要进行集体学习。今天这次学习活动,是新一届中央政治局集体学习的第一次,开了个头。这要作为一项制度长期坚持[16]。”

4 中南海法制讲座制度的地位、性质、内容和主要功能

上文对法制讲座历史的回顾表明,几十年来,法制讲座被几代中央领导集体继承并发展,形成了固定的学法制度,并成为中央政治局集体学习的一部分。也就是说,中南海法制讲座具有稳定性、持续性和规范性,并对中央领导集体产生了结构性制约,因而具备制度的一般特征,此项制度主要包括法制讲座地位、性质、内容和主要功能等。

4.1 中南海法制讲座的地位和性质

中南海法制讲座是领导干部学法的最高形式,是中央通过举办法制讲座形式,邀请法学权威学者或法治实践者到中南海给中央领导集体提供一种民主式、探讨性、咨询性的决策服务的制度。该学法制度是我国依法治国实践中的具体个案、具体样本和具体经验,是学法普法的一项制度,是“官学互动”推动法治发展的一个生动范例,是加强法治建设的一个重要举措,对提高领导干部的法治思维、法治能力和水平具有重要作用。

4.2 中南海法制讲座的内容

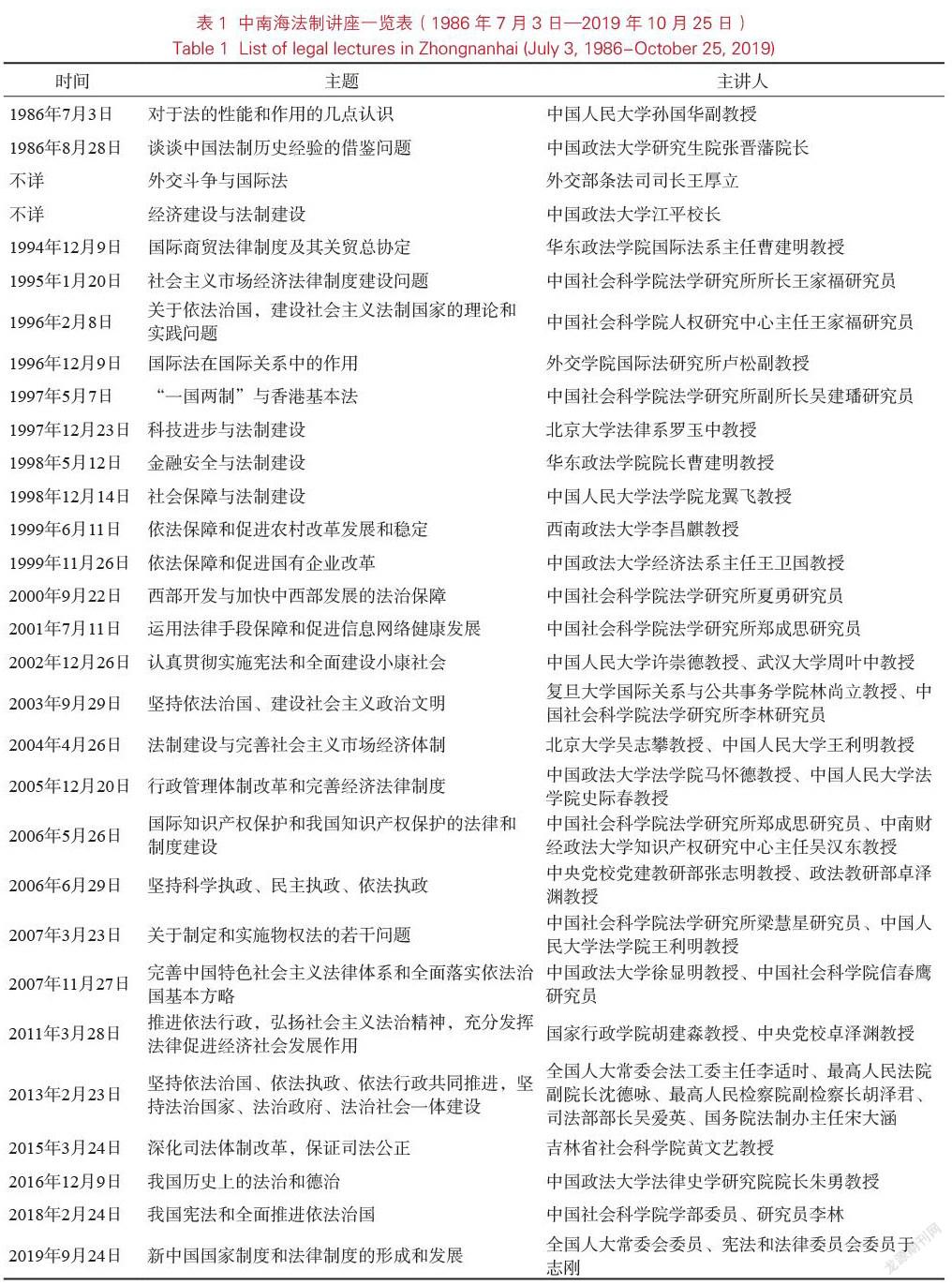

中南海法制讲座在国内外产生了重大影响。在国内,各级领导干部和各地群众通过法制讲座知道了党中央在想什么、议什么、做什么,把思想和行动统一凝聚起来,从而更好地推进全面依法治国;在国际上,讲座的时机、主题以及法制讲座后已成惯例的总书记讲话,向外界传达出丰富的法治信息,这使讲座成为海外观察人士透视中国法治动向的一个重要窗口。截至2019年9月24日(见表1),中南海法制讲座总共举办了30次。其中20世纪80年代4次;1994年12月9日—2001年7月11日,一共有12次法制讲座,平均每年1~2次;十六届政治局集体学习(2002年12月26日—2007年9月28日)44次学习中,有7次法制讲座,平均每年1~2次;十七届政治局集体学习(2007年11月27日—2012年5月28日)33次学习中,有2次法制讲座,平均每2~3年1次;十八届政治局集体学习(2012年11月17日-2017年9月29日)43次学习中,有3次法制讲座,平均每2年1次;目前,十九届政治局集体学习(2017年10月27日—2019年9月24日)12次学习中,有2次法制讲座,平均3年1.5次。

由表1可知,从学习的时间和主题上来看,法制讲座的内容呈现出以下几个特征:第一,学习内容的广泛性,包括国际法和国内法、公法和私法、部门法和宪法、重大的法治理论问题和实践问题等;第二,坚持理论和实践相结合,法制讲座的讲稿内容一般包括国内外相关领域的法律现状、我国法治建设面临的具体理论与实践问题和相关的建议与思考三部分,有理论分析、有问题描述、更有相关的制度完善建议,是理论和实践相结合的典范;第三,坚持问题导向,聚焦于改革开放进程中的法治难点问题,多数讲座主题涉及法治与改革发展中的重大理论和实践的难点问题,例如市场经济与法治、全面建设小康社会与法治、农村改革与法治、金融安全与法治、行政体制改革与法治等;第四,具有特色性,中国特色社会主义法治道路既具有法治的一般性和普遍性,又兼具本土性和特色性,例如依法治国、法治和德治、科学执政、民主执政、依法执政,坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进,坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设、全面依法治国等,都是在我国法治实践中生成的本土性概念和理论;第五,讲座紧扣时代发展中的现实性、针对性和战略性的主题,20世纪80年代讲座的主题侧重于法治知识的普及,20世纪90年代侧重于市场经济法律制度建设和依法治国基本方略的确立,2000—2012年则侧重于法律制度的建设和落实依法治国,2012年重点加强对依法治国的顶层设计和全面落实。

4.3 法制讲座的主要功能

中南海法制讲座作为中央一项重要的咨政制度,通过发挥示范功能、决策功能、宣传功能、发现和培养人才功能来推动法治发展。

4.3.1 示范功能 全面依法治国,领导干部是关键。通过中南海法制讲座形式,中央领导以身作则、率先垂范,这有助于法律知识的普及和全民法治素养的增强。有助于带动全国各地领导干部遵法学法守法用法、依法办事。有助于营造良好的法治环境。有助于增强全国各地领导干部的法治思维和法治能力,提高其依法行政、依法办事的水平。

4.3.2 决策功能 中南海法讲座主要聚焦于当前法治建设的热点和重点,是一种“带有咨询性的学习”,是中央决策科学化、民主化和法治化的一个体现,对决策形成具有独特的辅助作用[17],因此,其给学者提供了影响中央决策的渠道。学者将专业知识转为政策语言,从而使个人的学术理论观点和对策建议有可能经由决策转向实践。一般而言,学者对中央法治决策的贡献主要包括以下六方面:一是理论创新。例如,“依法治国”“中国特色社会主义法律体系”“政治文明”“依法执政”“法治政府”“全面依法治国”等新概念、新理論的提出。二是与时俱进地推动法律制度构建。例如,结合不同历史发展阶段,前瞻性地提出“建立市场经济的法律制度”“农村法律制度”“司法制度”等具体的法律制度设计。三是聚焦党和国家发展的重大问题,提出具体的法治对策建议。例如,“加快中西部发展的法治保障”“运用法律手段保障和促进信息网络健康发展”“国际知识产权保护和我国知识产权保护的法律和制度建设”等。四是结合社会发展的趋势,研判和预测法治发展的趋势,提出法治战略规划。例如,依法治国战略、全面依法治国战略等。五是发掘中华法治文明的本土法治资源,增强法治建设文化自信和文明自主。例如,历史上的法治和德治、我国历史上法制建设的有益经验等。六是推动法治中国建设对人类法治文明有益成果的借鉴和吸收。注重对国外法律制度和规则在其母国的起源、形成和实际运作过程的考察和其价值体系考察,在此基础上,对域外规则如何代替或嵌入我国具体实践进行社会学和历史的考察,生成契合国情的法治选择,例如,依法执政、依宪执政、法治体系等。

4.3.3 宣传功能 中南海法制讲座是宣传法治理念、弘扬法治精神的一个重要窗口,中央通过上法制课的形式,向全国、全世界宣传最新的法治信息和最新的法治动态,为厉行法治、尊崇法治提供了良好的氛围。

4.3.4 发现和培养人才功能 中南海法制讲座制度化以来,主讲人也越来越受到中央领导的关注,这种讲座形式也成为中央领导发现和培养人才的重要途径。例如,1994年进入中南海讲课的华东政法学院教授曹建明,如今已是全国人大副委员长;又如,2007年讲课的中国社会科学院研究员信春鹰已经担任全国人大常委会副秘书长。

5 结语

法治建设务求实效,把有效的实践经验、做法和创新上升为制度,是推动法治发展的重要途径,又通过发挥制度的示范、引导、激励作用,进一步地推动法治发展。从实践上来看,中南海法制讲座是一项推动我国法治发展的复合型优良制度,是一种普法宣传教育的形式,是一项领导干部学法制度,是中央集体学习的一部分,是加强法治建设的重要机制,是参与中央法治决策、发现和培养人才的重要渠道。讲座是结合国情、结合实际的重要行动创新与制度创新,是对传统中的尚贤和学习制度的“创造性转化”,以此来传播和弘扬法治精神,推动法治发展,带头塑造法治意识。讲座体现了官方和学界建设法治的高度自觉性。一方面,中央领导通过典型示范、长期坚持和不断的规范化制度化,增强各级领导推动法治发展的实践自觉;另一方面,学者通过讲座的形式,向中央出思想、提对策和展示研究成果,进一步增强推动法治发展的理论自觉。依法治国实践的长期性决定了中国法治理论制度的发展与创新是一个长期的过程,需要实践和理论创新之间相适应、相促进。讲座体现了法治供给与时代需求的相适性和相互促进性。不同的时代都对法治提出了新的理论、制度、思想等方面的要求,权威学者应时代需求,提出新思想、新理论、新制度设计,经过国家决策转化为实践,体现了法治供给和时代发展之间的良性循环、相互促进、相互提升。通过上文的论述,本文可以得出以下结论:我国应继续坚持和发展好这一中国特色的智库参与决策咨询的制度。毫无疑问,该讲座制度的丰富内涵、复杂过程和决策影响有待进一步的挖掘、详述,该讲座制度的发展变化和完善方向有待进一步的制度演化分析和论证,该讲座在推动法治发展挑战方面具有的自觉性、适应性和创新性有待进一步的阐释论证。囿于文本资料公开的限制以及实地调研与访谈的实施困难,本文的论述还是初步的,尚需做更精准、更深入、更细致、更前瞻的分析。

参考文献:

[1] 余玮. 中南海里的“宪法课”: 记中共中央政治局集体学习一次宪法讲座的讲课者周叶中[N]. 人民政协报, 2014-12-4(005).

[2] 锺党.走进中央政治局集体学习“课堂”[J]. 党史文苑, 2016(7): 46-49.

[3] 陈文新.从政治局集体学习看中国的法治选择[J]. 中国党政干部论坛, 2016(2): 38-40.

[4] 邹瑜.法制讲座走进中南海[J]. 百年潮, 2009(4): 23-25.

[5] 江泽民.江泽民文选(第一卷)[M]. 北京: 人民出版社, 2006: 511-513.

[6] 俞荣根.礼法传统与现代法治: 俞荣根说儒[M]. 贵阳: 孔学堂书局, 2014: 198.

[7] 习近平.习近平谈治国理政(第二卷)[M]. 北京: 外文出版社, 2017: 134.

[8] 貝淡宁.贤能政治: 为什么尚贤制比选举民主制更适合中国[M]. 吴万伟, 译.北京: 中信出版社, 2016: 53.

[9] 刘景泉, 秦立海, 张健.发扬我们党重视并善于学习的优良传统[N]. 人民日报, 2012-08-29(019).

[10] AMICHAI M. The rule of law and its promotion abroad: three problems of scope[J]. Stanford Journal of International Law, 2009, 45(1): 51-115.

[11] 邓小平.邓小平文选(第3卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1994: 163.

[12] 人民出版社.中国共产党第十二次全国代表大会文件汇编[M]. 北京: 人民出版社, 1982: 46.

[13] 彭真.论新中国的政法工作[M]. 北京: 中央文献出版社, 1992: 200-203.

[14] 习近平.习近平谈治国理政(第一卷)[M]. 北京: 外文出版社, 2014: 401.

[15] 吴小妮, 王炳林.中央政治局集体学习制度与学习型政党建设[J]. 安徽师范大学学报(人文社会科学版), 2013, 41(4): 469-473.

[16] 胡锦涛.在十六届中共中央政治局第一次集体学习时的讲话[N]. 人民日报, 2002-12-27(001).

[17] 何家华.中国法治智库分析[J]. 情报杂志, 2019, 38(2): 21-30.

Abstract: [Purpose/significance]The Zhongnanhai Legal Lectures is a vivid example of China’s top leadership group attaching importance to the rule of law, planning for the rule of law, and strict enforcement of the rule of law. It has an important position and role in the historical practice of the rule of law. However, there is still a lack of detailed policy research on it, and it is urgent to explain its significance, status and role, etc. [Method/process]This article examines the evolution of Zhongnanhai legal system lecture through historical analysis, and interprets the position, nature, content and main functions of the lecture from the perspective of institutional theory.[Result/conclusion]To sum up, the Zhongnanhai Legal Lectures is a complex and excellent system to promote the development of the rule of law in China, is a form of popularizing-law education, is a system for leading cadres to learn law, is a part of the group study of the CPC Central Committee Political Bureau, is an important mechanism for strengthening the rule of law, is an important channel not only for experts to participate in the Political Bureau of the CPC Central Committee policymaking on the rule of law, but also for the Political Bureau of the CPC Central Committee to discover and cultivate talents.

Keywords: legal lectures Zhongnanhai governing the country according to law

收稿日期:2021-08-06 修回日期:2021-08-27