对世界的爱是最重要的事

2021-01-13孙凌宇

孙凌宇

1900年的巴黎是世界之都,身怀才艺的年轻人蜂拥而至,午夜酒馆里诗人们随处可见,走在街边还能碰到毕加索摆摊。

彼时博览会刚刚落幕,全球第一部环幕电影也在城中公映,艺术家们兴奋难耐,纷纷想在新浪潮中创造属于自己的事物。功成名就之前,多数人都曾在蒙帕纳斯的“蜂巢”(La Ruche)落脚,吸引他们的是这里低廉的租金,不到市场价的1/3,还很少有人来收取。

这座两层高的破败建筑中央是一道楼梯,向外辐射出约100个三角楔形的画室,每间画室不过三十来平米,底楼住着雕塑家,画家们大多在二楼,穿插其间的,是同样拮据的作家。

马克·夏加尔是来到这里的第一位俄国画家,1912年在法国春季独立艺术沙龙上崭露头角后,他搬进了其中一个房间。在波西米亚气息洋溢的群居氛围中,这位瘦弱的犹太人显得尤为不同。不像邻居们有妻子或情人的陪伴,他总是独自埋头创作,用一根绳子把门牢牢捆住,很少打开,仅在窗户上画下一朵红花作为“名片”。

他对绘画理论不感兴趣,也无心卷入激烈的流派之争,不过是默默地从马蒂斯的色彩和毕加索的立体等艺术运动中汲取可以为个人艺术服务的内容。同时,他也清楚意识到自己的被边缘化,“他们常常以往我亮着灯的窗户上丢鞋子的方式来嘲弄我,因为其他人都在做爱或是大吵大闹,而我却在通宵达旦地画画。”

AP2Z6qfob8r2KK4tRUoOWRQbkw3dWh8ptdS6IVshSKw=

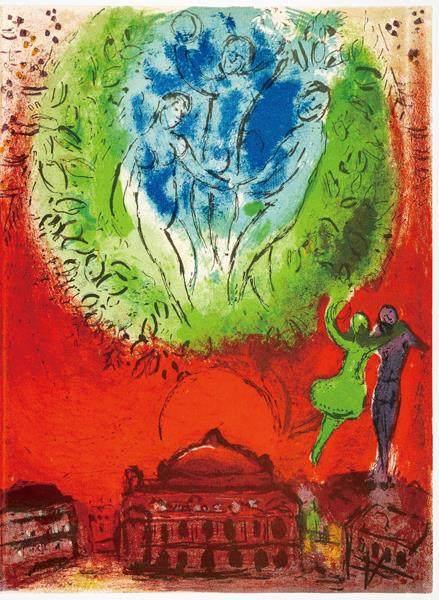

巴黎圣母院的怪物,石版印刷,28x38cm,1954

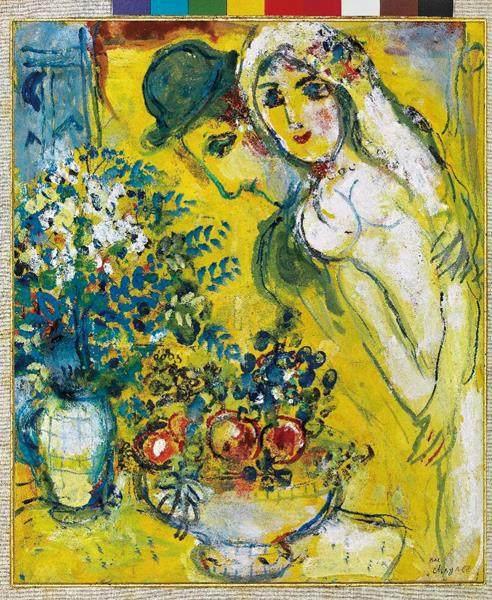

黄色背景上的恋人,综合材料绘画(油彩、水粉、纸),59.7x49.3cm,1960

巴黎圣母院的怪物,石版印刷,28x38cm,1954

cuVQ+F1W8BC++ZBeSRHg2elVy1zHGIsxU6BGrjLHHUg=歌劇,石版印刷,28x38cm,1954

夏天的夜晚,他常常画到凌晨两三点,直到天空变成蓝色,露出曙光。在下面不远的地方,屠宰场里有人开始宰牛,传来低沉的叫声。夏加尔把这些都画了下来,身旁只有一盏孤独的油灯,架子上摆着一些埃尔·格列柯和塞尚的作品复制品,旁边是吃剩的鲱鱼;地上一片狼藉,乱七八糟地散落着画框、鸡蛋壳、空罐头盒子。

在蜂巢工作室生活的那几年,他格外多产,以至近百年后,还有追慕者特地搬进去,试图捕捉古老的灵感,并弄清楚当年他在此创作的自画像里为何长出七根手指(有种解读是说在意第绪语中七根手指比喻很努力地做事)。彼时夏加尔的故乡维捷布斯克在战争的摧残下沦为废墟,他望着窗外的铁塔,过往的点滴逐渐浮现眼前与笔端。

他想起拥挤的犹太社区和嘈杂的童年。九个兄弟姐妹中他是老大,父亲在鲱鱼店里上班,母亲经营小杂货店,一大家子挤在贫民窟,困苦的生活不断激发、强化了他对广阔天空的向往与幻想。他曾写道,“姨妈们像天使那样长出翅膀,飞越集市,飞过满篮满筐的浆果、梨和醋栗”;“一群幸福的牛,死在了地上,升到了空中”;“老头儿胡子很长,时刻都在飘荡,一会儿朝空中舞起,一会儿又朝地面垂下”;“我似乎觉得,自己跟那些不停画着十字的胖女人、大胡子农民在一起,正穿越桦树街、积雪、迷迷腾腾的烟雾,朝着天空升腾。”

在夏加尔35岁时写下的回忆录《我的一生》里,他大篇幅回忆了故乡的木屋、家畜、教堂和每周六都要在家中念圣经、拉小提琴的叔叔等人事,这些视觉素材日后也反复出现在他的画作中。他梦想着用爱和鲜艳的色彩,创造出孩子气的超现实世界——公鸡踩在画家的头上,蓝色的驴子充当桌子,空中飞人、灯光和鞭子,马戏团,象征着漂流的人生中成员奇特的大家庭的相濡以沫,也反映了身为犹太人艺术家远离家乡的流浪情怀。在音乐和杂耍之间,嵌入了艺术家关于爱情和浪漫的想象。

乡愁和爱情,是夏加尔艺术的基调。他流传度最广的表白,“我一打开卧室的窗,就看见蓝天、爱情、鲜花随她一起飘了进来”,至今都能让人感到情深似海。在他的画笔下,爱情呈现出鲜艳的颜色和充满童趣的形象,悬浮在天空、满脸喜悦的情侣也成为他最富标志性的画面。

北京银泰中心新搭建的遇见博物馆里,来观览夏加尔真迹展的人们总免不了在几幅充满爱意的画作前驻足。此次展览围绕爱与色彩的主题,涵盖了“爱与乡愁”“神奇世界与马戏团”“信仰世界:圣经系列”“经典蚀刻版画:拉·封丹寓言”“诱惑巴黎”“生命的终点是一束花”六个版块,也是迄今为止国内最大规模的马克·夏加尔作品巡展。

在展览现场,除了能近距离观赏一百多件真迹作品,还能通过两部纪录片与完整的时间线、迁徙路径清晰了解艺术家的生平。亲历两次世界大战,一生颠沛流离,辗转于维捷布斯克、圣彼得堡、纽约与巴黎之间,在残酷的现实面前,夏加尔从未灰心,仍充满希望地在炮火间歇举办展览、回故乡建立艺术学校培养人才。

他不断强调,是爱给予了生命唯一的色彩。纵使在以弗朗西斯·培根为代表的许多艺术家看来,唯有痛苦、暴力、死亡才是值得表达的题材,爱与幸福常常因缺乏力度而被现代派艺术拒于千里之外,但夏加尔终其一生,似乎永远是那个在破败居所仰望天空的小孩,单纯、执意,连布置给学生的命题作业也是“画出心中的爱”,“如果所有的生命不可避免地走向终结,那么我们要用爱与希望的色彩为生命染色。”