集中式惩罚与合作维护机制研究

——基于公共品自愿捐献实验的证据

2021-01-13张元鹏

张元鹏 陈 阳

(北京大学 经济学院,北京 100871)

一、引言

合作一直是人类社会前进和发展的主导力量之一,尤其是在竞争激烈、谋求共赢、提升全社会的福利水平的今天显得格外重要。而惩罚制度作为一种维系公共管理领域内合作水平的方式被广泛地运用在集体活动或国家社会治理决策过程中。现实中具体实施的惩罚机制主要有两种:正式惩罚制度(即官方或政府出面的治理)和非正式惩罚制度(即由个体出面,基于合作意愿的个体间治理)[1]。非正式惩罚制度作为社会治理制度的重要组成部分,从其具体实施方式上还可以进一步区分为分散式惩罚和集中式惩罚。分散式惩罚中的个体是对等的,组内的个体之间可以互相惩罚;而集中式惩罚则是将惩罚权力集中在公共事务决策中的部分或者单一参与者手中,由其代替集体实施惩罚,这在现实中广泛存在于类似俱乐部性质的组织或者我国的各种行业自治协会中。

现实中惩罚制度的有效实施必须有一个重要前提,即要有实施惩罚的执行主体。目前相关文献对惩罚主体的研究主要集中在分散式惩罚中的“同侪惩罚”和集中式惩罚中的“第三方惩罚”两类主体。但是,在这些执行主体的选择上,一些学者经过观察和归纳得出了以下结论:在很多真实的社会环境中,并不是由利益无关的第三方来实施惩罚,尤其是对于具有俱乐部属性的公共品,引入第三方惩罚或许会更加不方便;如果是由利益相关的参与者进行惩罚,往往也不是所有的成员都享有惩罚的权力,惩罚执行权在大多数情况下仅仅被交付在特定的一位成员手中[2]。但是,当惩罚权交给组织中的某一成员时,我们就会面临一些重要问题需要解决:这位具有惩罚权的成员是如何获取惩罚权的?选举产生还是集体指定?尤其是不同方式产生的惩罚执行主体是否会影响惩罚制度的效果?是否会导致其采取不同的惩罚决策?这些不同的惩罚决策对合作水平会产生何种影响?

当前理论界对集中式惩罚及其与合作关系的文献大多集中于考察由利益无关的第三方来执行惩罚,对惩罚主体为集体内的某一利益相关者的关注较少,以及不同方式下产生的惩罚执行主体对惩罚效果的影响方面的实证研究尚不多见。因此,本文通过实验经济学方法研究集中式惩罚对合作的影响,丰富了这一领域的实验结果,对于今后加强和完善我国各级组织的治理体系具有一定的启发意义。具体来说,本文在经典公共品自愿捐献实验中设计了两种惩罚者(或称为领导者)的产生环节:任命产生领导者和选举产生领导者;然后,研究惩罚机制的引入对公共品自愿供给水平产生的影响,特别是对比分析两种不同领导者产生方式下惩罚机制效果的差异及其原因;最后结合我国当前社会治理制度建设和本文研究结论提出相关政策建议。

本文的具体结构如下:第二部分为文献综述与研究假设;第三部分描述实验设计的具体细节;第四部分为实验结果及实证分析;第五部分是结论与政策启示。

二、文献综述和研究假设

(一)集中式惩罚与合作水平的关系

自Fehr和Gächter(2000)首次在标准公共品自愿捐献实验中引入惩罚阶段以来,多数惩罚机制设计都属于分散式同侪惩罚,即群体中每个个体都具有惩罚权力,个体之间可以进行相互惩罚[2][3]。但是,O’Gorman等(2009)在文献中指出,分散式惩罚在实际执行中容易出现协调问题,组内个体在选择被惩罚者时往往由于缺乏沟通协调或信息偏差而对一些个体的惩罚过少或过多,从而降低了社会效率。比较而言,集中式惩罚更能明确惩罚程度而且不存在组员之间的协调问题。O’Gorman等(2009)在实验中进行了三种不同的设置:无惩罚组、分散式惩罚组和随机任命单一惩罚者组。研究发现,单一惩罚者组中被试期间合作能够持续维持下去,并且合作水平不低于分散式惩罚组的合作水平。由于单一惩罚者会关注如何能够使集体利益最大化,从而可以减小效率损失,使集体的平均收益更大[4]。Carpenter和Matthews (2009)以及Leibbrandt和Lopez-Perez (2011)等文献也通过一系列的公共品博弈实验验证了集中式惩罚可以显著提升个体的合作水平[5][6]。因此,根据本研究的实验设计和以往文献的研究结果,我们提出如下假设:

假设H1:实施集中式惩罚可以有效提升整体组织的合作水平。

(二)领导者产生方式与集中式惩罚效力的关系

以往文献对于集中式惩罚的研究多集中在惩罚主体为利益无关的第三方上,本文试图研究当惩罚主体为集体中利益相关的某一参与者时,集中式惩罚的效果如何,这就涉及这个利益相关的惩罚主体如何产生的问题。目前,在我国各种组织中,领导者(也可称为惩罚者)主要有任命(Appointment)和选举(Election)两种产生方式,而且这也是受到研究者关注最多的领导者产生方式。由于不同组织的领导者产生机制和运作特征不同,导致他们的管理效率和合作水平也各不相同。这些差异的影响因素主要体现在两个方面:榜样效应和惩罚效应。对于领导者先行而产生的“榜样效应”问题,多数文献都在其实验中发现领导者对跟随者的合作有显著促进作用,而且自由选举的领导机制会比外部任命的领导机制对合作水平产生更大的提升效果[7][8]。

但是,如果领导者被赋予一定的惩罚权力,其对集体组织的合作水平又会有怎样的影响呢?Baldassarri和Grossman (2011)通过在乌干达进行的田野实验结果表明,与随机任命领导者的情况相比,由投票方式产生的领导者进行集中式惩罚会带来更高的合作水平,原因在于投票机制可以保证领导者有更高的权威性,且会让所有被试意识到该领导者是值得信任的,另外,还可以增加被试跟随领导者行事的责任,但在他们的文献中,领导者一旦被决定,就不再参与接下来组内的公共品自愿供给[9]。

与Baldassarri和Grossman (2011)的研究结果不同,Grieco等(2017)在实验中引入将最高贡献者作为惩罚者的制度,经对比发现,选举方式产生的惩罚者并不能显著地的影响合作水平,但是将最高贡献者任命为惩罚者则会显著提高组内的合作水平[10]。

由此我们看到,不同文献的研究结果表明,不同制度环境和文化背景下,不同领导者产生方式导致的惩罚效果是不同的。依据我国国情和历史文化状况,本文在实验中设置了两种领导者产生方式:任命产生和选举产生。基于此,本文提出如下假设:

假设H2(a):选举产生领导者会由于其较大的“榜样效应”而挤出其“惩罚效应”;

假设H2(b):任命产生领导者会由于其带有较强“惩罚威胁预期”而使得其比选举产生的领导者拥有更大的“惩罚效应”,但其“榜样效应”未必显著。

(三)“二阶搭便车”与惩罚效力的关系

实际上,惩罚机制能否发挥促进合作的效力主要取决于领导者是否会积极地利用私人惩罚的机会,并对搭便车行为或违规行为实施充分的惩罚[11]。然而,在促进合作问题上实施的惩罚并不是一道“免费的午餐”,相反它是一种再生的公共品。这是因为虽然通过对损害合作的搭便车行为进行惩罚使得集体利益得到提高,但却同时也使惩罚者除了承担时间、精力以及各种货币化成本外,还会面临被惩罚者报复的风险[12]。因此,出于上述这些因素的考虑,惩罚者可能在实际中拥有惩罚权但不实施惩罚,从而产生“二阶搭便车”的行为。当一个群体中全部或大部分由不实施惩罚的“二阶搭便车者”组成时,就会引起惩罚效应消失,最后导致群体合作的瓦解。

但是,现实中为什么还会有实施惩罚的现象发生呢?Fehr和Gächter(2000,2002)以及Falk 等(2005)根据其实验结果提出两种原因:一是即使惩罚并不能为自己提供未来的预期收益,但也有被试会基于利他偏好而愿意不惜花费个人成本去惩罚那些搭便车者,此时的惩罚被称为“利他惩罚”(Altruistic Punishment)[3][13];二是惩罚实施的情感动机说,即惩罚者出于对那些搭便车者或者合作能力不足者有不满情绪而采取了惩罚[3][14]。正是由于这两种原因,惩罚的预期威胁性大大提高,从而导致被试在实际决策中提高公共品自愿捐献额,维持较高水平的合作。

惩罚机制并不总是在促进合作中具有乐观的正向效果,这是因为有时惩罚者不仅会针对搭便车者,还可能针对合作者进行惩罚,这种针对合作者所实施的“反向惩罚”显然不利于维系社会合作,因此被称为“反社会惩罚”(Antisocial Punishment)。集中式惩罚中是否会存在“反社会惩罚”呢?我们认为,反社会惩罚是可能存在的。这是因为,惩罚行为作为一种公共品自愿捐献实验中的二阶策略性行为,会受到被试不平等厌恶偏好的影响,即领导者发现惩罚对象的捐献额与自己的捐献额或小组平均捐献额有较大偏差,影响到收益公平时就可能对公共品捐献额较高的人进行“反社会惩罚”。

基于上述各种影响惩罚效应发挥作用的因素考虑,我们提出如下假设:

假设H3:拥有惩罚权的领导者存在一定程度的“二阶搭便车”和“反社会惩罚”等行为。

三、实验设计和相关参数设置

(一)公共品博弈实验室的理论框架

(1)

为了方便本文的实验结果与相关文献研究结果进行比较,本文所采用的公共品自愿捐献实验模型的相关参数基本与Isaac和Walker (1988)一致[15]。实验中所有被试开始决策前都会收到e=20个实验币,每个小组4人(即n=4),单位捐献额的回报率β/n=0.4。每个被试在每期实验中所要做的决策就是从这20个实验币中拿出一部分(当然也可以是0或全部)自愿捐献到公共品账户中。这些捐献后的回报总额将在所在小组的4个人之间平分。

(二)实验的组织、被试选择及其报酬激励

本文实验于2016年10月30日和11月5日在北京大学经济学院经济科学实验室共进行3场公共品自愿捐献实验①(以下分别称为实验一、实验二和实验三),其中实验一共有32人参加,实验二有40人参加,实验三有24人参加,全部实验共计96人参加。这3场实验在实验环境、流程设置等方面均无差异,而且我们对这3场实验的公共品自愿捐献水平是否服从同一分布进行了Kruskal-Wallis检验,其结果表明这3场实验数据服从同一分布(p=0.1571),因此本文可以将这3场实验得到的数据合并使用。

实验选取的被试均是北京大学经济学院的在读学生。所有被试均自愿报名参加,且他们之前没有参加过类似的实验项目。在每场实验开始之前,主试人均会详细介绍实验流程和收益的计算方式等内容。被试会被告知他们在实验中的决策将决定本次实验中所能获取收益的多少,该收益最终会被换算成所修课程的成绩或者现金报酬。

(三)实验程序和相关参数的设置

实验目的在于考察不同领导者产生方式下集中式惩罚对合作的影响。因此,实验设计了3个实验局,如表1所示。

表1 公共品自愿捐献实验中各实验局说明

各个实验局的具体内容介绍如下:

1.无领导无惩罚的基准实验局(简称NL×NP)。该实验局是作为其后各个实验局的基准控制实验而设置的。实验中被试4人一组被随机分组,并进行5个期次的公共品自愿捐献决策。每一期开始时,每名被试均有20单位的初始财富,其后他们各自独立地将其拥有的20单位财富在个人账户和公共账户间进行分配,公共账户中每单位捐献的回报率为0.4。每期实验结束时,被试将看到本期小组成员的捐献总额和自己的本期收益。该实验局既无领导产生又无惩罚的存在,属于单一阶段重复的公共品自愿捐献实验。

2.有领导者无惩罚的实验局(简称L×NP)。该实验局设置的目的主要有两个:其一是考察领导者的榜样效应对合作水平的影响;其二是作为将来考察集中式惩罚效果的基准。在这10个期次实验中领导者的产生方式主要有两种:任命产生和选举产生。前5个期次是任命产生领导者(简称任命产生),即在5个期次的实验中,每期期初由计算机代主试者随机任命小组内一名成员作为领导者,然后由该领导者进行自己的捐献决策,小组内的其他3名组员在观察到领导者捐献结果后再进行自己的捐献决策;后5个期次是通过投票选举产生领导者(简称选举产生),即每一期开始时,小组内的每位成员根据其他被试以前各期的捐献表现自由投票选举领导者(首期根据基准实验局数据),小组4名组员中得票最高者即成为该期的领导者(如果出现得票相同的情况则由计算机任命决定领导者)。领导者一旦被选定,同样也由领导者进行自己的捐献决策,小组内其他组员看到领导者的捐献结果后再进行自己的决策。

3.有领导者有惩罚的实验局(简称L×P)。在该10期次实验中领导者的产生方式与“有领导者无惩罚的实验局”完全相同,即同样有两种领导者产生方式:任命产生和选举产生。但该实验局的不同之处在于该实验局中的领导者在获取领导权后还具有一定的惩罚权:即可以依据组内成员当期的合作态度与表现决定是否对其进行惩罚。

在领导者实施惩罚之前,小组成员对是否允许领导者在本期实施惩罚进行表决,表决通过可以惩罚后,领导者再实施惩罚。惩罚机制具体规则为:领导者本期每惩罚一名组员,被惩罚者会在其最后收益中减去2单位的收益,相应地惩罚者自己也要付出1单位的代价。当然,如果当期表决结果为不允许领导者实施惩罚,则当期的决策及被试的收益情况就与“有领导者无惩罚的实验局”的情形完全相同。

四、实验结果与假设检验

(一)集中式惩罚机制是否促进合作水平的提高

1.从总体角度看集中式惩罚的效果及其对合作的影响。首先,如果不考虑其他因素,仅从惩罚设置前后被试个体捐献额的表现看,有惩罚的实验局(即第16~25期)的个体平均捐献额(9.395实验币)大于无惩罚实验局(第1~15期)的平均捐献额(6.996实验币),且两者之间存在显著性差异(Mann-Whitney test:z=-7.412,p=0.0000),上述结果表明惩罚机制从整体上促进了合作水平的提高。

其次,如果进一步比较领导者存在条件下无惩罚实验局(第6~15期)和有惩罚实验局(第16~25期)下全体被试平均捐献额,如表2所示,我们发现惩罚机制的引入确实能显著提升被试的合作水平(z=-7.412,p=0.0000)。上述结论和已有的一些研究惩罚效果的文献研究结论基本一致[16][17],由此,本文假设H1得到验证。我们得到如下结论:

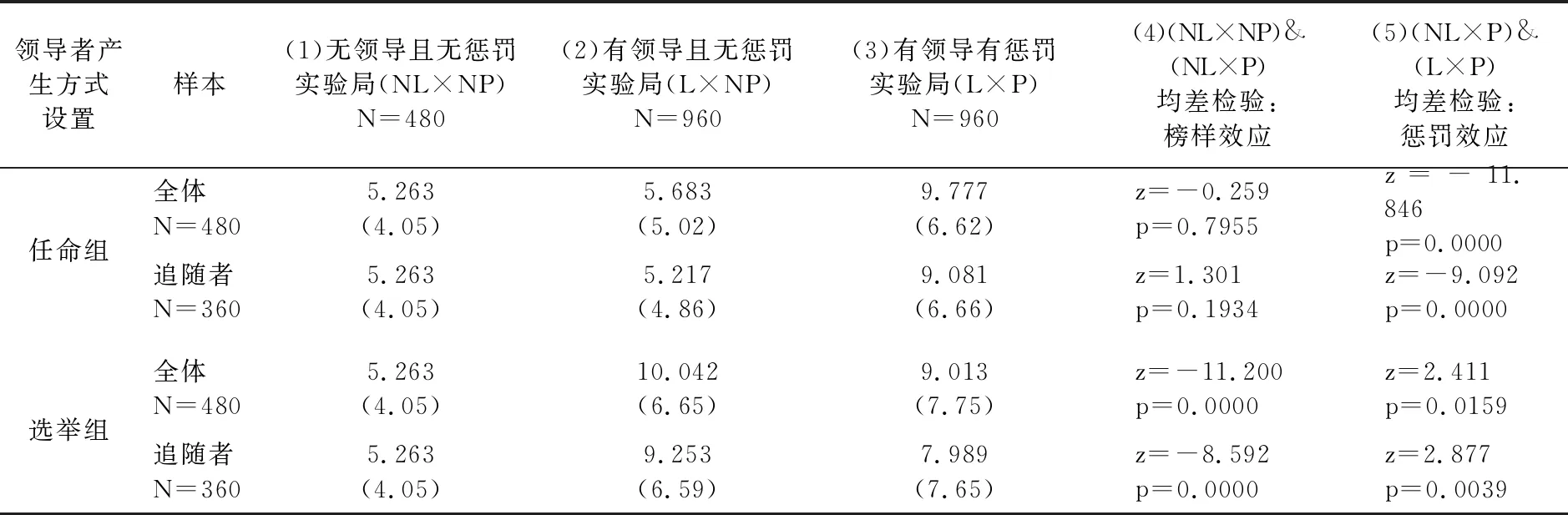

表2 不同实验局下被试捐献额的统计性描述结果

结论1:(1)总体而言,领导者通过实施集中式惩罚可以有效提升公共品自愿捐献博弈中人们的合作水平。(2)不同领导产生方式下惩罚机制对合作水平影响的效果分析。如表2所示,在任命产生领导条件下(即任命组)的全体被试在无惩罚实验局的平均捐献额为5.683,而在有惩罚实验局中平均捐献额显著提升至9.777,经检验表明任命组中实施集中式惩罚对合作具有显著正向“惩罚效应”(z=11.846,p=0.0000)。但是,如果从“榜样效应”的角度看则是另一番景象:任命组中领导被选定后所引起的平均捐献额(5.683)与基准组无领导时的平均捐献额(5.263)之间无显著差异,这说明任命方式产生的领导者对其他追随者并没有显著的“榜样效应”。

然而,选举产生领导者条件下(即选举组)惩罚的引入却出现相反的结果。如表2所示,选举组中领导者被选定后所产生的平均捐献额(10.042)与基准组无领导时的平均捐献额(5.263)之间有显著差异,这说明组内成员自由选举产生的领导者具有显著“榜样效应”。但是,选举组中惩罚机制引入后全体被试的平均捐献额由10.042降低至9.013,且在5%的水平上具有显著差异(p=0.0159)。这说明由选举产生领导者实施集中式惩罚时具有负向的“惩罚效应”,不能有效提高集体的合作水平。

总之,上述分析表明任命组领导者实施集中式惩罚要比选举组领导者具有更强的“惩罚效应”,这一点与Grieco 等(2017)的研究结果类似,也使得假设H2(b)得到验证[10]。但是,选举组领导者的“榜样力量”比任命组领导要更大,具有更强的“榜样效应”,这与Stefan 等(2010)、Jack和Recalde(2015)的研究结果基本相符,从而验证了假设H2(a)[8][19]。

基于上述分析,我们得到如下结论:

结论2:不同的领导者产生方式会导致不同的惩罚效果:(1)选举领导者比任命领导者对其追随者的合作水平产生更大的“榜样效应”;(2)任命领导者比选举领导者产生更大的“惩罚效应”。

(二)集中式惩罚机制与集体合作之间关系的微观机理分析

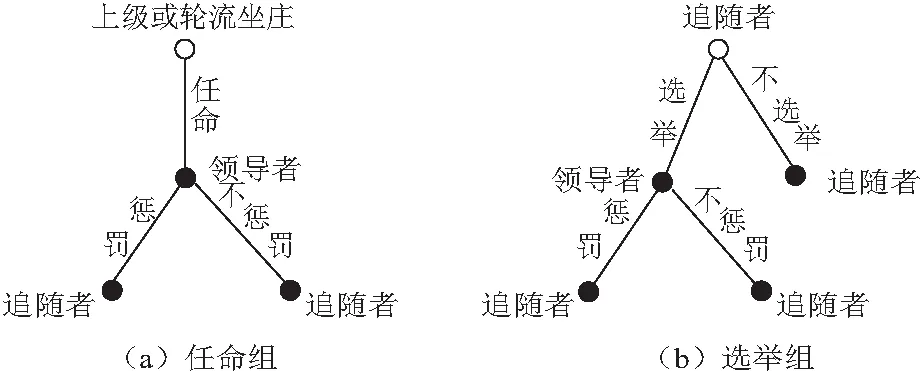

上文分析中,我们发现集中式惩罚在不同领导者产生方式下对合作水平的影响效果有相当大的差异,为什么会产生如此结果呢?这是因为不同领导者产生方式下集中式惩罚运作的机理和领导者实施惩罚的动机的差异而引起的。图1描述了任命组和选举组这两种领导者产生方式下惩罚博弈的微观机理的运作过程。

图1 不同领导者产生方式下集中式惩罚博弈的运作机理

按照经济学理性人假设,无论追随者还是领导者,他们在实施某项决策时都只会在意其自身收益的大小。如图1(a)所示,在任命产生领导者情况下,无论这种任命是上级任命,还是集体内部的轮流坐庄,领导者的产生都不受追随者的利益权衡的影响,因此,任命组领导者的惩罚决策就只会考虑自身的利益和上级的要求。这样,领导者在惩罚决策阶段,其首要考虑的是自身利益是否受损(比如承担惩罚成本或受到威胁报复等),如果其获取的利益小于其付出成本的话,就会产生公共品惩罚实验中的“二次搭便车难题”[18][20]。相对来说,在单向惩罚博弈中任命组的领导者更加在乎的是能否完成上级的监管和自身的惩罚责任,因而其有较强的“惩罚效应”。但在领导者和追随者和关系上,任命领导者不需要迎合追随者的诸如“网开一面”而“不惩罚”诉求,也不害怕对未来其领导生涯产生直接的利益影响,因而任命组中领导者的“榜样效应”就会减弱,对合作水平不会产生重大的影响。

但是,与任命组相比,选举产生领导者方式下的惩罚决策机理就有所不同。如图1(b)所示,在由追随者采取自由选举办法通过内生方式产生领导者的情况下,博弈的第一阶段就是所有被试都依据各个“领导候选人”以前的自愿捐献公共品的表现来进行投票,这就给出了一个强烈的信号——“榜样力量”,只有那些“以身作则”,对集体合作水平有促进和带动作用的被试才有可能当选为领导者,因而选举组领导者“榜样效应”会相对较强。但是到了惩罚阶段,惩罚决策除了受到与任命组一样的“二次搭便车”影响外,选举组领导者可能还会考虑到如果进行较大幅度的惩罚,会影响追随者将来投票选举自己当领导的动机,也就是说领导者也会考虑自己实施惩罚后被报复的可能,这些因素会影响领导者的惩罚效果,从而导致选举组情况下惩罚对合作水平的影响有限,而且可能存在负效应的现象。

基于上述我们对两种不同领导者惩罚机制运作机理的分析,下文我们将用实验数据来验证不同惩罚机制在促进合作方面存在差异的原因和作用路径。

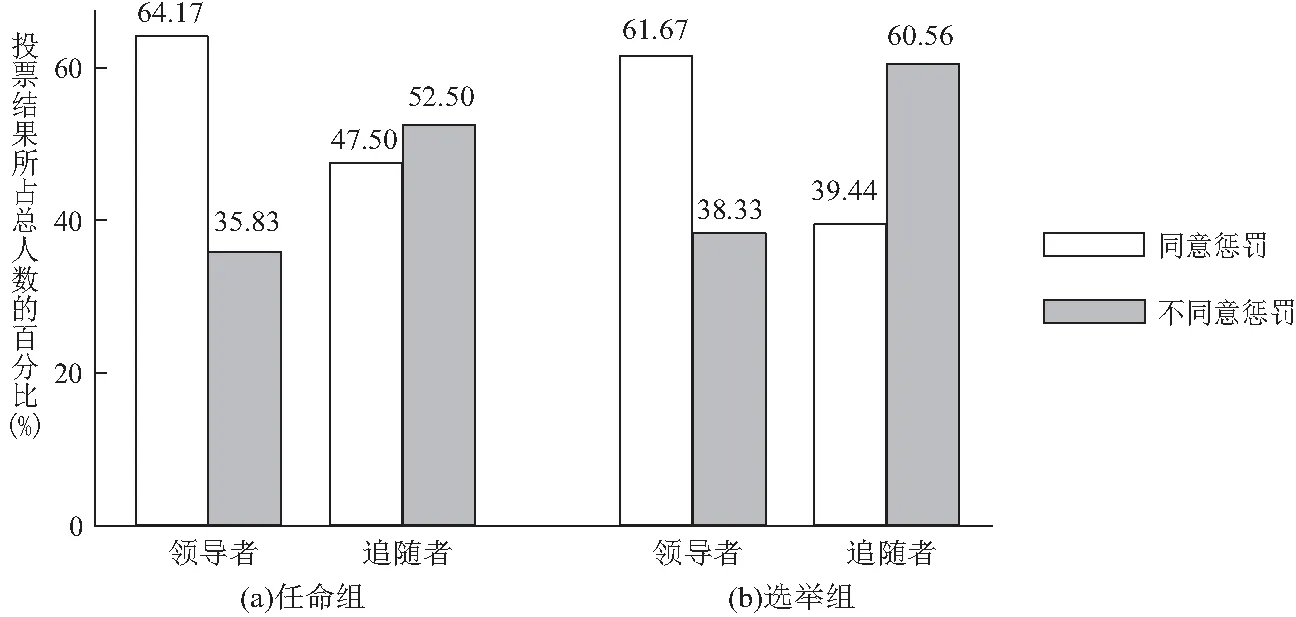

1.“二次搭便车”存在吗?下文对两种不同领导者产生方式下惩罚权表决与实施决策进行分析。首先观察在不同领导者产生方式下被试对是否惩罚的态度。图2表达了不同领导者产生方式下领导者和追随者被试对于是否同意领导者实施惩罚的投票决策。

图2 不同领导者产生方式下被试对是否愿意惩罚的决策结果比较

从投票结果看,无论任命组还是选举组,领导者被试同意实施惩罚的人数要多于不同意人数,经检验两种领导者选择同意的比例无显著差异(Pearson chi2 test,p=0.688),这说明拥有领导权的被试更愿意通过行使惩罚权来维护合作。而追随者则相反,追随者的不同意惩罚的人数大于同意惩罚的人数,而且选举组追随者不同意惩罚的比例(即60.56%)要显著高于任命组追随者不同意惩罚的比例(即52.50%)(Pearson chi2 test,p=0.029),这说明同样面对解决公共品自愿捐献“搭便车困境”的问题,任命组追随者中有更大比例选择同意其领导者实施惩罚,这一事实传递出了其组员对于合作的正向信号[21],而选举组的追随者更愿意让领导者通过“榜样效应”而不是“惩罚效应”来提高集体合作水平,这与前述选举组的惩罚机制运作机理相符,且也为假设H2的检验提供了佐证。

因此,与任命组相比,选举组中追随者更倾向于选择不允许惩罚的实施,结果直接导致了两组领导者的最终惩罚机会不同。经投票表决,120位任命组领导者中有69位领导者可以实施惩罚,占比为57.5%,而同样120人次具有惩罚机会的选举组领导者只有52人次有机会实施惩罚,占比为43.3%,二者存在显著差异(Pearson chi2 test,p=0.028)。

按照集中式惩罚的运作机理,领导者拥有了惩罚权后,最后是否实施了惩罚呢?经实验数据统计,任命组中拥有惩罚机会的69人次领导者中最终实施惩罚的有17人次,占比24.64%,选举组中有惩罚机会52人次领导者中有13人次实施了惩罚,占比25%。经Pearson chi2检验两种领导者选择方式下领导者实际惩罚比率无差异(p=0.971),这说明无论何种领导者产生方式,多数领导者(约占75%以上)虽然拥有了惩罚权,但基于自己利益最大化的考虑,并不愿意真正实施惩罚,从而存在严重的“二次搭便车问题”,这一结果验证了假设H3。

2.领导者为什么愿意“二次搭便车”?下面分析惩罚决策对领导者收益的效果。作为理性经济人,拥有惩罚权的领导者当其真正实施惩罚决策时会面临两难选择:一方面实施对组内“搭便车者”的惩罚可能会促进成员采取更多合作,从而会提升组内全体成员(当然也包括自己)的收益,这是有利的一面;但另一方面,惩罚还会产生对领导者不利的影响,即领导者要为其惩罚决策承担相应的成本,甚至还会受到其他成员的报复,因此就有可能产生二次搭便车的现象。

在实验中,惩罚引入后究竟能不能提升领导者自身的收益,既是分析领导者实施惩罚威胁的可信性的重要条件,也是领导者实施惩罚的动机最后能否实现要考虑的重要因素。下文将利用惩罚引入前后领导者和追随者被试的收益变化情况,来分析不同领导者产生方式下领导者惩罚获取利益的差异及其对未来实施惩罚的影响。

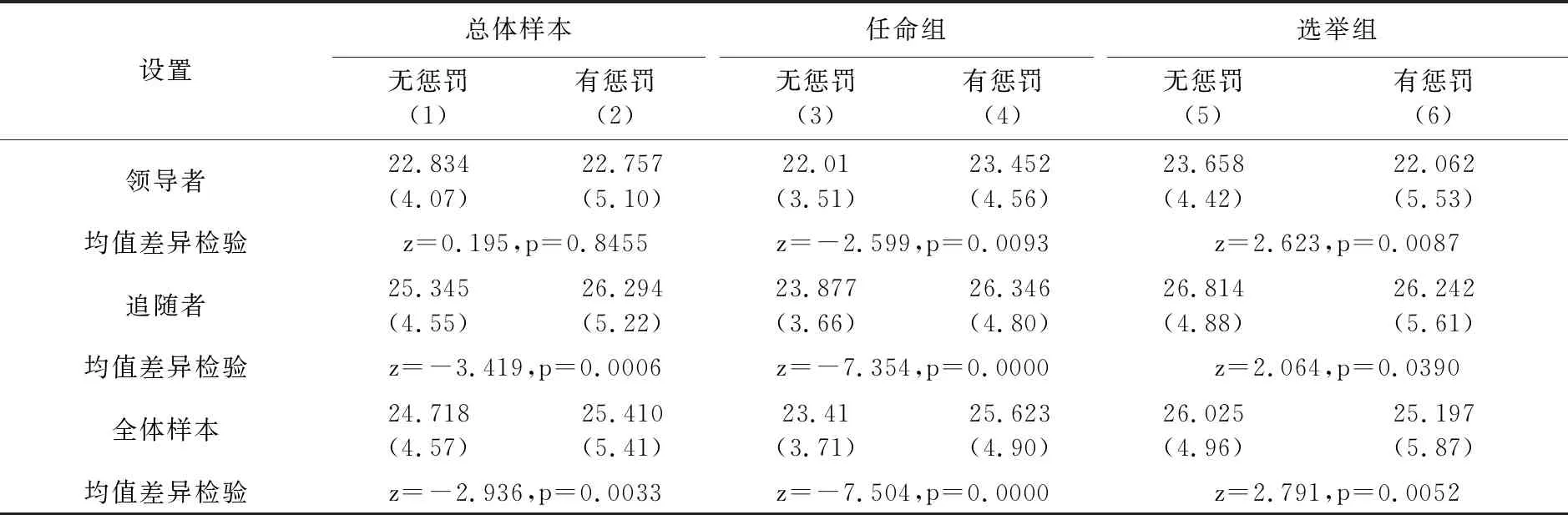

如表3中第1行所示,在实施惩罚前全体领导者的平均收益为22.834个实验币,但在实施惩罚后领导者的平均收益为22.757个实验币,经检验二者无显著差异(p=0.8455),这表明从整体上,看领导者在拥有惩罚权前后的收益并没有发生显著变化,因此,在惩罚决策中领导者是否有实施惩罚的动机,以及是否有“二次搭便车”行为就值得深入分析。

表3 在不同领导者产生方式下引入惩罚前后被试的收益变化及其差异检验

对比不同领导者产生方式下收益变化的情况就会发现有不一样的结果。如表3所示,任命组领导者在有惩罚期次中的平均收益要显著高于无惩罚期次(p=0.0093),但选举组领导者的平均收益在引入惩罚后反而显著降低(p=0.0087)。这一结果进一步说明任命组中领导者的惩罚预期是可信的,其有强烈的惩罚动机,因而会产生正向的惩罚效果,但是,选举组中领导者的实际收益因为惩罚决策而下降,由此说明其惩罚威胁不可信,将会产生负向惩罚效果。

基于上述分析,我们得到以下结论:

结论3:惩罚前,任命组领导者比选举组领导者有更多的惩罚机会。惩罚后,任命组领导者和追随者的收益均显著提升,但选举组的领导者和追随者收益均显著下降,这进一步预示着任命组领导者比选举组领导者的惩罚威胁更加可信,因而有更强的惩罚效应。

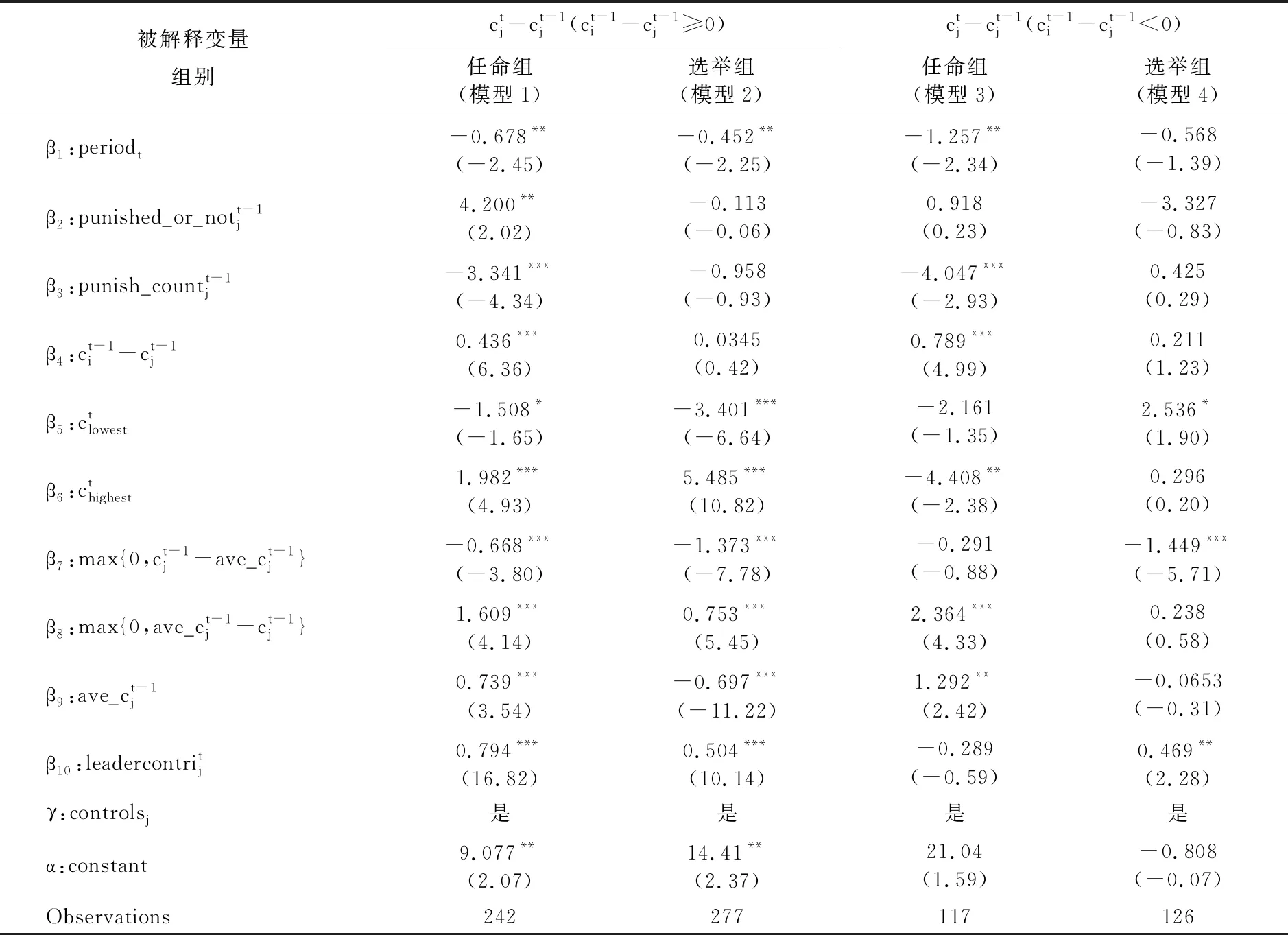

(三)“惩罚效应”稳健性分析:不同领导产生方式下惩罚力度与惩罚效果的跨期动态分析

领导者一旦获取了惩罚权,就可以对其他被试实施惩罚决策。这种惩罚一方面体现在领导者对其他追随者被试的惩罚次数上,这是一种惩罚力度的表现;另一方面,这种惩罚最终要体现在对小组中搭便车者等不合作行为的鞭策上,使其走入合作的轨道,这主要体现在惩罚后被试者个人捐献额的跨期动态变化上。

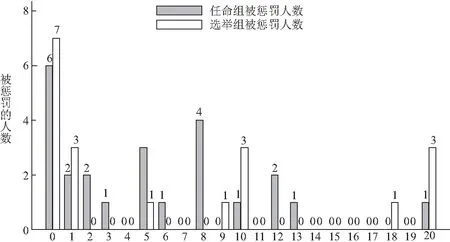

1.领导者的惩罚力度及其表现。任命组中17位领导者共对24名追随者实施了惩罚,其中有1位领导者同时惩罚了3人,5位惩罚了2人和11位惩罚了1人。在选举组中,13位选举组领导者共惩罚了19名追随者,其中7位惩罚了1人,6位惩罚了2人,但没有同时惩罚3名追随者的领导者。因此,从惩罚力度上看,任命组领导者要比选举组领导者要大些。换个角度,图3展示了在不同水平的捐献额下被惩罚追随者的人数的对比情况,由此可以看出领导者是否存在“反社会惩罚”的现象。

从图3中发现,整体上追随者被惩罚的情况都发生在其捐献额低于10个实验币的情况。这与一般的理论预期基本相符。但是,在集中式惩罚实验中,也存在反社会惩罚的现象。具体来说,在选举组被惩罚的19名追随者中,有1人捐献额为18,3人捐献额为20,被惩罚者捐献额高于15实验币的概率为21.05%;而在任命组中24名追随者中,只有1人的捐献额为20实验币,其大多数被惩罚者的捐献额均小于13实验币。这验证了假设H3,在一定程度上也说明了反社会惩罚比率较高也是导致选举组惩罚效果不足的原因。

图3 任命组和选举组被惩罚者人数统计对比情况

2.不同领导者产生方式下惩罚效应的稳健性分析。根据上文分析,不同领导者产生方式下领导者的惩罚效应之所以存在差异,除了他们的惩罚动机不同外,还与不同产生方式下领导者的惩罚力度和表现有关。下面借鉴Masclet 等(2003)和Tan(2008)针对公共品捐献额动态跨期调整的研究思路,就不同产生机制下领导者实施惩罚的表现及其力度对追随者个体捐献水平跨期变化的影响提出如下回归方程[21][22]:

(2)

表4 不同领导者产生方式下惩罚对合作水平的跨期影响因素分析

五、结论与政策启示

本文利用实验经济学研究方法,在公共品博弈实验中引入惩罚机制,着重研究了非正式惩罚制度中的集中式惩罚对合作水平带来的影响。本文的贡献在于将不同的领导者产生方式和惩罚机制的效果结合起来对集中式惩罚制度进行研究,分别讨论了任命产生领导者和选举产生领导者时集中式惩罚机制对于合作水平的效果,并剖析了两种领导者在惩罚效应、惩罚威胁的可信度、惩罚决定、惩罚表现和惩罚力度上的差异。这种针对不同领导者产生方式下集中式惩罚机制的效应研究目前在中国的实验数据较少,本文的研究丰富了这一领域的实验结果,并得到了一些有价值的结论:

第一,虽然惩罚机制在总体上会促进集体组织中合作水平的提高,但是,不同领导者产生方式下“惩罚效应”存在差异:惩罚可以显著提升任命组中追随者的合作水平,但对选举组追随者的捐献行为无影响,选举组中领导者“榜样效应”对合作水平作用显著。

第二,选举组中领导者和追随者都有更高的比例不同意领导者实施惩罚,从而导致了选举领导者具有更少的惩罚机会。但是,无论是选举组还是任命组中多数领导者(75%)存在“二阶搭便车”的行为,而只有25%的领导者愿意承担成本来实施惩罚。

第三,任命组中领导者惩罚力度和惩罚威胁可信度高于选举领导者,这使得任命组领导者的“惩罚效应”显著比选举组要强,但是,从惩罚效应的动态变化来看,任命组仍存在惩罚 “毁灭性效应”问题,即领导者稳定的惩罚预期会导致追随者合作意愿呈现增量递减状态。

当前,我国正致力于实现国家治理体系科学化和治理制度现代化,各级政府部门与组织的治理体系及其制度建设中的关键环节就是领导干部的合理选拔和建设完善的各级监督体系。本文通过实验手段获取的有关集中式惩罚与合作的关系的相关结论对于今后加强和完善我国各级组织的治理体系有如下启示。

首先,要重视领导者的选拔方式在治理体系的制度化建设中的作用。我国大多数组织的领导者都是采取民主集中制原则进行选拔的,虽然存在着其他选拔方式如自发性的行业协会,或在村一级地方组织中采取村民自主投票选举领导者的制度,但此类选拔是我国民主集中制原则的重要补充。而且,我们应看到,产品造假、存在质量和安全问题等使得行业声誉受损的事件频发,这表明行业协会的监管作用是有限的,而从村一级的自主选举领导者的实际情况看社会治理和监督管理效果也并不理想。在一些村一级的社会管理工作中存在着党和政府的政策、路线和方针贯彻执行软弱,监督不力等问题,比如“上有政策、下有对策”,中央的方针政策在地方实际工作中被扭曲等,这些都说明,在我国整体国民素质尚待进一步提高的情况下,通过选举方式产生领导者的办法可能存在选举方式的“惩罚效应”低、对提高集体合作水平反而不利的问题。相反,在一些高级别的政府部门与组织中通过严格的组织选拔和任命方式而产生的领导者,往往在贯彻执行党和政府的路线方针政策和监督治理等方面就比较彻底和深入,而且相应群众的集体合作水平也比较高,这些都说明任命选拔领导者在我国有比较强的现实意义和价值。

其次,要充分发挥法治建设在我国国家治理体系建设中的重要作用。法治兴则国家兴,法治衰则国家乱。本文的研究结论正是上述说法的重要佐证:无论是任命制还是选举制产生领导者,集中式惩罚机制都可以有效地提高集体的合作水平。长期以来,人民群众对社会上存在的“执法不严,违法不究”的现象都保持高度关切,一项利国利民的好政策往往由于没有严格的监督机制和惩罚机制而最后流于形式,这将极大地损害党在人民群众中的威信和地位。因此,中共中央在《关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》中指出,“坚持全面依法治国,建设社会主义法治国家,切实保障社会公平正义和人民权利”。这样,从根本上保证了今后法治在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用,并为我国国家治理的现代化进行了顶层设计,为全面依法治国,实施有效惩罚和监督等治理机制提供了制度保障。

最后,对于本文实验中出现的惩罚“毁灭性效应”的问题,也给我们现实中的政府管理和监督工作警示作用。除了要加强领导干部的责任心和使命感的培养,以及依靠各级人民代表大会和政治协商制度的监督,我们更要在实践中重视非正式集中式惩罚制度的建立,比如社会责任审计和利用互联网平台的社会监督等,通过建立和完善这些非正式集中式惩罚制度,将可以更加全面系统地完善我国的国家治理制度,充分发挥我国的社会主义制度优势和治理体系的价值。

本文对集中式惩罚机制的相关问题进行了初步研究,存在以下研究局限:第一,本文的分析只局限于两种领导者产生方式下惩罚效应的差异分析。若要完整和全面地分析集中式惩罚制度对合作的影响,还需要在实验设置中引入更多的领导者选拔方式,比如轮流坐庄、高贡献者当领导等,以此来比较和选择更科学合理的惩罚机制。第二,在今后研究中可以在实验设置中把每期领导者绩效代入下一期博弈中形成动态的惩罚—绩效互动机制,以此更加科学地考察不同机制下领导者的惩罚效应稳定性和持久性结果。第三,未来我们可以扩大实验被试的样本量以及增强被试来源的多样性,以进一步验证本文的研究结论。这些将是我们后续实验研究要探讨的方向和内容。

注释:

①本文使用的实验软件是基于瑞士苏黎世大学国家经济实验研究所Fischbacher教授开发的Z-tree 实验软件系统(Fischbacher,2007)平台基础上二次开发完成的。