舶来建筑文化对皖南建筑空间形态的影响研究

2021-01-12韩子藤

王 薇,韩子藤

(1.安徽建筑大学 建筑与规划学院,安徽 合肥 230022;2.安徽建筑大学 建成环境与健康重点实验室,安徽 合肥 230022;3.安徽建筑大学 徽派建筑安徽省重点实验室,安徽 合肥 230022)

一、引 言

随着鸦片战争后通商口岸的开放,西方建筑开始大量引入中国。在这些洋式建筑所传播的舶来建筑文化影响下,中国产生了新的建筑类型。这些新式建筑具有不同于传统建筑的形式,既满足功能要求,又采用新的结构方式。并经过长期的发展,逐渐形成了我国近代新建筑体系的雏形。

晚清时期《烟台条约》等一系列不平等条约的签订,使得安徽皖南部分地区被划分为各国的租界地。外国人在租界地建造楼房、官署、洋行、旅馆等,同时各国传教士也纷纷造教堂、办医院、建学校[1]394。在这些洋式建筑的影响下,舶来建筑文化开始逐步向皖南渗入。到民国时期,随着社会的变革,西方自由民主的思想观念逐渐成为主流价值取向,封建制度、宗族观念等适时革新,反映在建筑上则表现为对舶来建筑文化的认同,对建筑的功能性和舒适性的关注。舶来建筑文化在皖南传播影响并推动了皖南建筑的发展,促进皖南建筑的近代化与现代化转型,形成一批类型丰富、特征显著的近代建筑。

二、舶来建筑文化在皖南传播的途径及特点

1.舶来建筑文化在皖南传播的途径

(1)经商传播。清末民国时期,随着内陆沿江地区的通商口岸的开放,外国人相继在租界区内建造为之服务的各类建筑,这些建筑呈现出浓厚的舶来建筑文化。随着这些城市商业的发展,越来越多的皖南商人去往商埠城市经商[2]74,在“西学东渐”等社会风气的影响下,对舶来建筑文化较为推崇。因住过洋房,适应了西式建筑的便利舒适,也有部分抱着好奇和炫耀的心态,回乡建造的宅第往往带有舶来建筑风格。不论出于何种目的,这些皖南商人将舶来建筑文化带回了家乡,承担了一部分“舶来建筑文化传播人”的角色。

(2)宗教传播。近代之后,西方国家加快推行殖民政策和实施文化侵略手段,在中国建造了大量教堂、教会等宗教建筑,使西方宗教文化广泛传播[3]130。从1876年开始,皖南地区逐渐受到西方宗教的影响,兴建若干教堂类建筑。这些建筑多数由传教士对当地民居改建而成,建筑形式结合了皖南传统建筑和西方建筑的特点,如屯溪天主教堂群;少数由传教士新建,具有较为明显的洋式建筑风格,如歙县天主堂。由于教堂代表着西方宗教文化,对皖南地区的城市面貌和建筑风格产生了较为深远的影响。

(3)留学归来传播。洋式宅第、别墅的宅主多为新官僚、商人等,其中不少有留学背景[4]。他们在传播舶来建筑文化上发挥着重要作用。一方面,他们在留学之前长期受传统教育理念影响,对本土建筑文化了解较深;另一方面,他们在海外学习了西方的建筑思想与设计手法。在回国从事建筑创作时,往往以舶来建筑理念为主导,将传统建筑融合西式构图手法与建筑元素,所设计出的建筑作品反映出典型的西式建筑风格。

2.舶来建筑文化的内涵与特征

舶来建筑文化广义上指中国之外的国家与地区的建筑文化,本文主要指近代历史上在皖南传播并产生较大影响的,除中国以外的建筑文化,主要包括古典主义文化、哥特文化、文艺复兴文化、巴洛克文化等。其中古典主义文化流行面较广。

舶来建筑文化集合了古典主义、哥特、文艺复兴、巴洛克等风格特征,将传统建筑形式按古典建筑原则拼凑组合,讲究比例均衡、造型独特和富于装饰,追求建筑的形式美,主要影响建筑的空间、构造和装饰,较中国传统建筑更为开放。

3.舶来建筑文化的构成要素

综合分析,古典主义文化构成要素包括拱券、柱式、廊道等,一般见于教堂、洋行,主要影响建筑装饰和交通组织,如芜湖中国银行旧址;哥特文化构成要素包括尖券、彩色玻璃等,一般见于教堂,主要影响建筑材料和建筑装饰,如天主堂;文艺复兴文化构成要素包括外廊、四坡屋顶等,一般见于领事馆、洋行,主要影响建筑造型和交通组织,如英驻芜领事署旧址;巴洛克文化构成要素包括曲线、线脚等,一般见于医院、学校、教堂,主要影响建筑造型和建筑装饰,如圣雅阁中学(表1)。

表1 舶来建筑文化的要素信息

4.舶来建筑文化在皖南传播的特点

自鸦片战争以来,舶来建筑文化首先是以被动输入的方式移植入皖南地区。芜湖等通商口岸的开放,商埠城市中租界的规划建设,教堂教会等宗教建筑的建造,将舶来建筑文化在皖南地区传播开来。之后,在“中学为体,西学为用”的指导思想下,舶来建筑文化在皖南的传播由被动的输入逐渐转向有选择的引进。由于舶来建筑文化具有结构技术与材料方面的先进性,促使皖南建筑对西式建筑学习与吸纳。从最开始的符号、形式模仿,到空间的演进,丰富了皖南建筑风格。

三、舶来建筑文化影响下的皖南建筑空间特征

随着舶来建筑文化的影响逐步深入,皖南建筑历经了从传统民居到局部洋化,再到文化熔融的中西合璧式建筑的发展过程[5],体现了皖南传统建筑文化与舶来建筑文化相互借鉴,促使空间形态衍生出新的变化。

皖南传统建筑在接触到舶来建筑文化的影响后,使用者对建筑功能性和舒适性的要求提高,因而建筑的空间结构发生了局部演化。

1.天井空间

皖南传统建筑的空间形态组合以天井空间为核心来展开。天井空间作为过渡空间,承载着采光通风、收集雨水和排水的功能;在精神内涵上,天井空间是天人合一的重要载体,以及家族精神和情感核心[6]70。在近代舶来建筑文化的影响下,传统建筑中的天井空间主动吸收了西式住宅利用玻璃天窗来满足采光及遮挡雨水的要求,此外还借鉴了在住宅中利用露台来增加与自然交流的做法,表现出一定的开放性。

传统天井之上多为单坡斜屋面,便于汇集雨水,地下有蓄水池用以排水,主要朝向厅堂,保证活动最频繁的交往空间有良好的采光。但是近代部分民居受舶来建筑文化的影响,模仿西式府邸,内部空间功能改变,不再保留天井排水蓄水的功能,以便保持室内干燥,同时进口的新型玻璃材料又能够保证采光。因此便有用西式几何形天窗代替传统天井的做法,如婺源庆源村詹励吾母宅和黄山区知还山庄,具体做法是在天井上加建玻璃顶,利用玻璃的透光性保证建筑的采光,兼具防雨的功效(图1)。

图1 天井的改造更新

黟县南屏小洋楼模仿西方文艺复兴式府邸,将天井空间改建成屋顶亭台,亭台占地约10平方米,并在四周安装了栏杆。改造不仅拓展了建筑空间,还增加了立面层次感,丰富了建筑造型。登高亭台可凭栏远眺,村落风光尽收眼底。与此类似的还有旌德江村黯然别墅,将建筑入口处的天井屋顶封闭,并在二层设置观景露台。

皖南传统民居对外呈封闭性,立面开窗少,主要为实墙,传统天井仅满足对内的采光通风、排水蓄水的要求。而改造后的天井,增加了对外的观景功能,增进了与外界自然环境的交流,体现出舶来文化影响下住宅对外封闭性减弱,开放性增强(图1)。

2.交通空间

(1)外廊式。皖南传统建筑以天井为核心组织空间,布局封闭内敛[7]。受舶来建筑文化的影响,出现了串联起各个功能空间的廊道。按照廊道的位置又分为外廊式与内廊式。廊道联系使空间组织紧密、交通便捷,空间布局伸展自由。

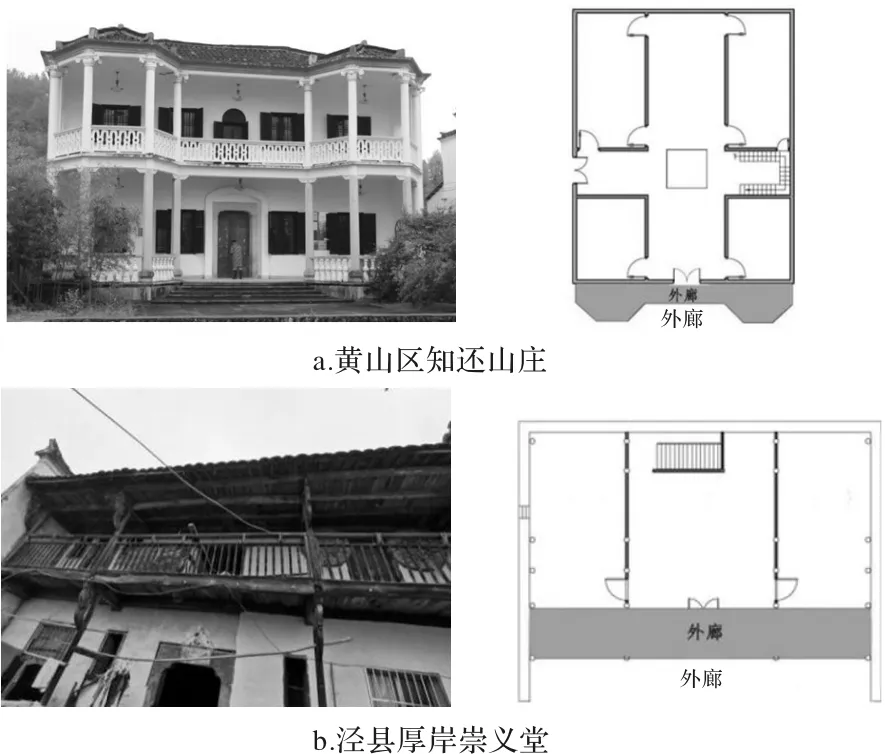

早期外廊式建筑伴随殖民统治出现在沿江通商口岸,这种空间布局模式基本上是西方列强在东南亚各殖民国家的一种复制[8]。为适应皖南当地湿润且冬季寒冷的气候,调整为三面廊、双面廊、单面廊及局部设廊的样式,其中单面廊为数较多,多分布在建筑的南向,使建筑获得了更好的采光。建筑入口多分布在外廊处,室内空间与室外环境由外廊过渡,呈现出较传统建筑更为开放的空间形态。黄山区耿城镇沟村谭芝屏在武汉经商发迹后,回乡建造了别墅知还山庄。于民国9年动工,主楼为西班牙式建筑,上下两层单面外廊,坐北朝南,还建有花园、庭院、水池等[9]10。泾县厚岸崇义堂,建于清末民初,二层外廊朝向内院,木结构支撑,木柱顶端雀替舍弃复杂的雕刻装饰,简化为曲线造型,不加雕刻(图2)。

图2 外廊式

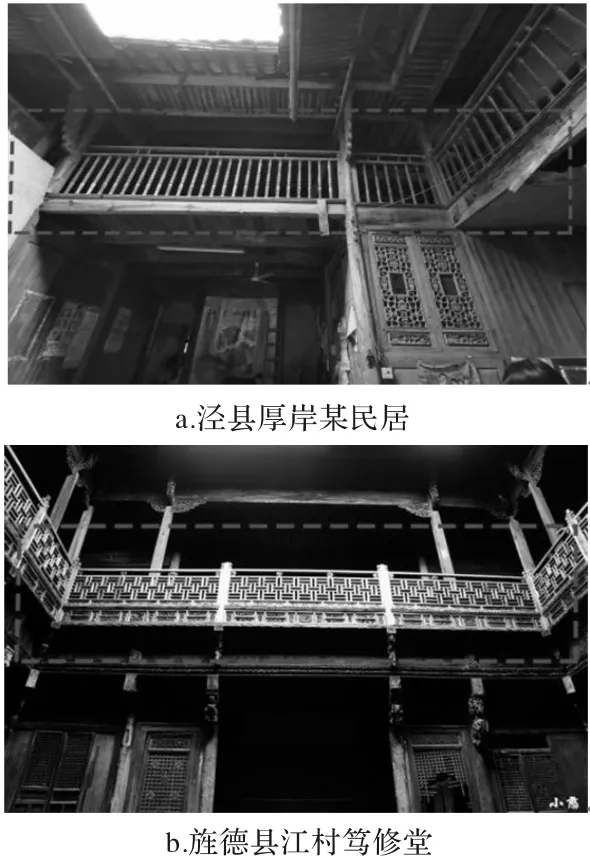

(2)内廊式。西式建筑的廊道形式在皖南传统建筑中演化成了宅邸内部的回马廊[10]69-70,回马廊是一种较为先进的交通形式,一方面优化了建筑的交通组织,同时也打开了建筑外部较强的封闭空间,其典型特征是回廊的应用,回廊通常布局在传统建筑的二层,围绕天井三面围合或是四面围合,作为天井与建筑之间的过渡空间,具有观景休憩及交通联系的功能。近代舶来建筑文化影响下的皖南建筑有许多使用回马廊的案例。例如,泾县厚岸某民居,围绕天井三面设计回马廊,交通顺畅,便捷联系各个房间。旌德江村笃修堂始建于明代,于清末太平天国运动中大部分被毁,后民国重建时特意在二楼加设“回马廊”,可见此时期对于该空间的追求(图3)。

图3 回马廊

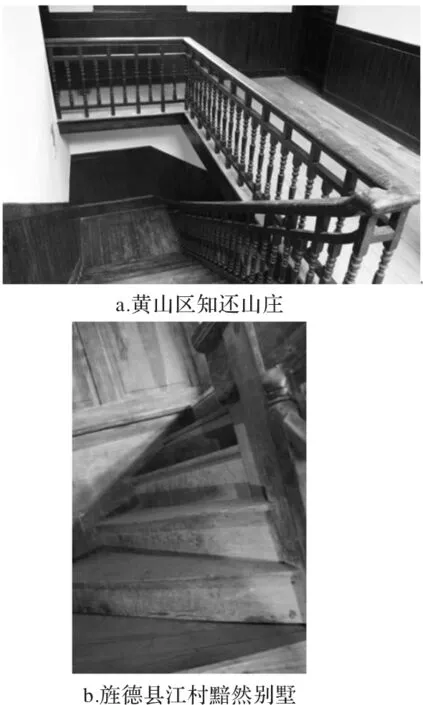

(3)楼梯。西式建筑中常以楼梯上下联系交通、组织空间,置于空间中心部位,不仅节约交通面积,同上便于紧密联系各功能空间。其他空间围绕楼梯展开,布局因此更加集中紧凑。

皖南地区由于居住方式由明代的“楼居”变为清代的“地居”,一层为主要的活动空间,二层仅为家中女眷使用,因而传统建筑中楼梯通常占据很小的空间,多设置在次要、隐蔽的位置,如天井两侧,或厅堂太师壁后侧,如黟县南屏村敦睦堂。但随着受舶来建筑文化和居住习惯的影响,楼梯开始逐渐占据比较重要的位置,且作为住宅的核心部分,功能空间围绕其展开。例如建于民国时期的旌德县江村黯然别墅和黄山区知还山庄,均将楼梯从偏僻位置移至宅第中心,最大程度缩短垂直交通距离,更加便捷地联系各个空间,凸显出对楼梯的重视程度(图4)。

图4 传统与近代楼梯位置对比

3.附属空间

西式建筑较皖南传统建筑更追求功能,最大程度的利用空间,且更强调室内外空间的交流,注重外部环境,因而设置阳台以满足这些需求[8]。而皖南传统建筑由于受到文化、伦理、安全等因素的影响,相对封闭,立面上开窗也较少。

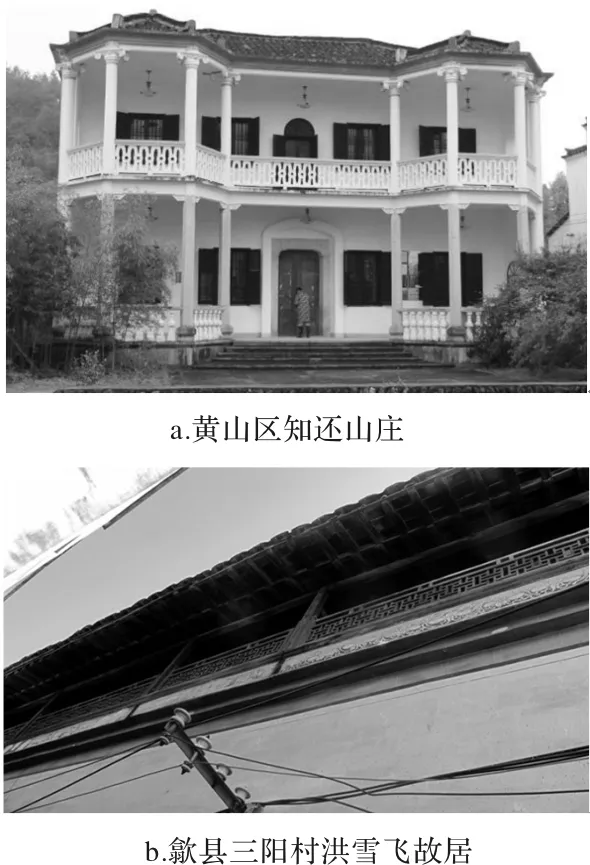

西式建筑中阳台空间的引入,使得建筑的空间体量变得丰富,形体也相应产生变化。黄山区知还山庄主立面两侧对称且设有凸出的多边形阳台,四周围有椭圆镂空图案的阳台栏板。歙县三阳村洪雪飞故居,由其伯父建造于清末民初,洪家在杭州和上海专营茶叶生意,发迹后回乡建造宅第。故居主屋坐西朝东,大门朝东南向,临街面二层设有阳台和通透隔扇,可凭栏欣赏外部景观(图5)。

图5 阳台

四、舶来建筑文化影响下的皖南建筑构造特征

1.屋顶

中国传统建筑的屋顶象征着建筑的地位和阶级,是建筑立面的重要组成部分,也是建筑文化的重要载体。在漫长的发展过程中,屋顶的形式、构造、装饰的设计别具匠心,蕴含了丰富的传统建筑文化[8]。皖南传统民居受屋顶等级限制,多为双坡硬山屋顶,屋面用小青瓦,且为便于排水坡度大,以适应皖南地区多雨的气候。

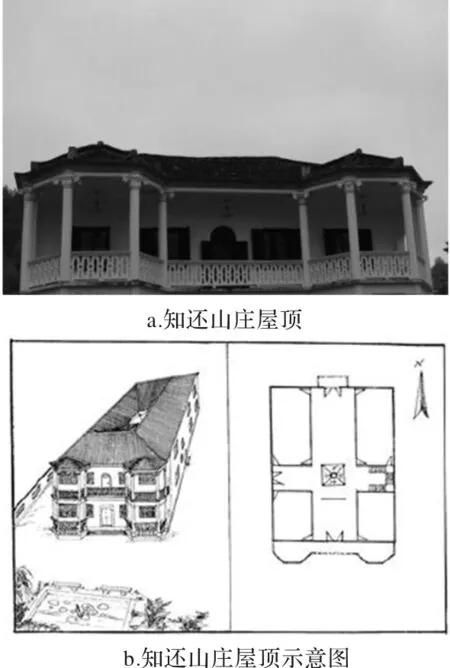

而近代传入皖南的西式建筑,基本为四坡屋顶,屋顶用红瓦铺砌,屋面坡度较缓,且加入老虎窗和烟囱等以丰富建筑外轮廓。部分建筑还改为四坡屋顶,坡度变缓,有的甚至取消了封火山墙,天井被屋顶所覆盖。黄山区知还山庄采用四坡硬山顶,并且四坡屋顶围合成的天井处改为天窗(图6)。

图6 四坡硬山屋顶

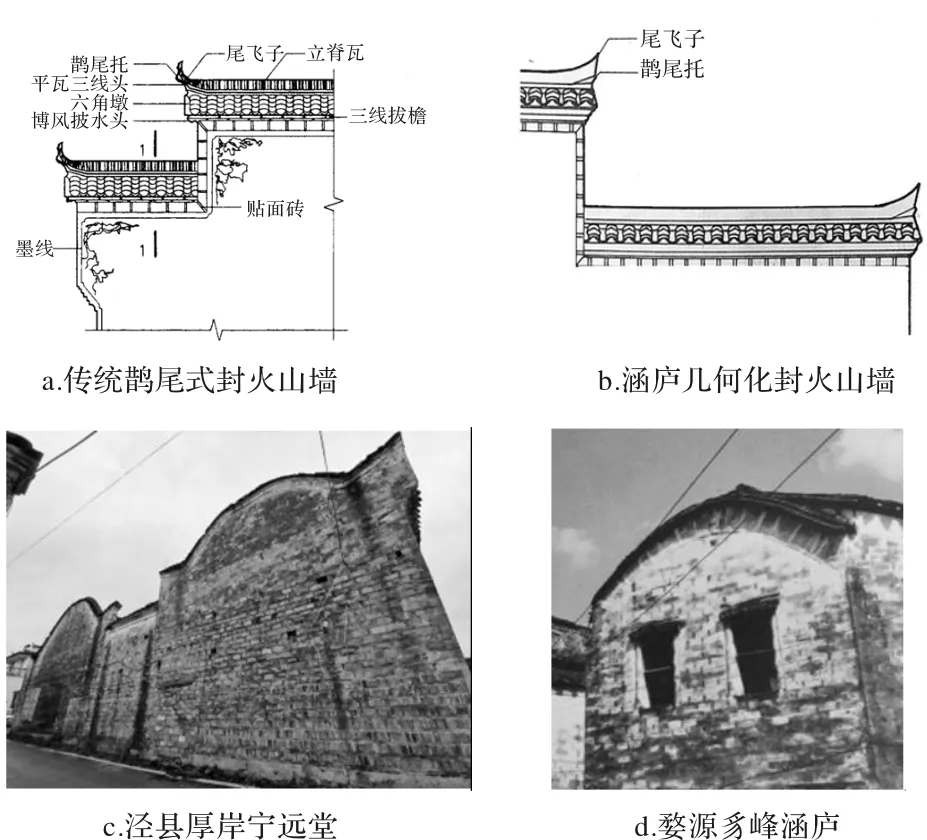

2.封火山墙

封火山墙又称为马头墙,是将房屋两侧的山墙升高,超过屋面及屋脊[11]。山墙呈阶梯状高低错落,脊头样式精美,是皖南传统建筑最突出的特征要素之一。清末民国时期,西方殖民者在皖南商埠地区建造的西式建筑大量采用西方巴洛克建筑语汇,其中曲线被视为一种洋式符号非常流行。受到舶来建筑文化影响,传统建筑的马头墙产生了一定的变异,主要有两个方面的变化:一是脊头几何化和简化;二是山墙曲线化,用巴洛克式曲线取代传统的平直线条。如婺源豸峰涵庐,笔直浅薄的封火山墙边,有西方建筑檐口的韵味。泾县厚岸宁远堂前后两进的山墙皆做曲线化处理,与周边传统民居平直的山墙形成强烈对比(图7)。

图7 封火山墙简化及西化

3.门楼

皖南传统宅第的门楼,由实体的“门”和形象的“楼”组成。门用作建筑物的入口,楼则是炫耀财富的标志,表达家族地位的象征。皖南传统建筑非常讲究门面,有“千金门楼四两屋”之说。传统皖南宅第门楼采用仿木结构建筑形象,飞檐翘角,砖雕样式丰富精美,门洞上方常常有砖作牌匾,体现出宅主为夸显富贵一味追求繁缛[10]69-70。鸦片战争以后,随着西式建筑的传入,舶来建筑文化的传播导致国人文化价值观随之改变,传统建筑的门楼被西式建筑中的曲线等符号所取代,或简化成几何形态,同时门楼的位置也受西式立面构图的影响发生了改变。这种现象出于宅主对于舶来建筑文化的认同和追求,同时突出身份地位,炫耀财富。

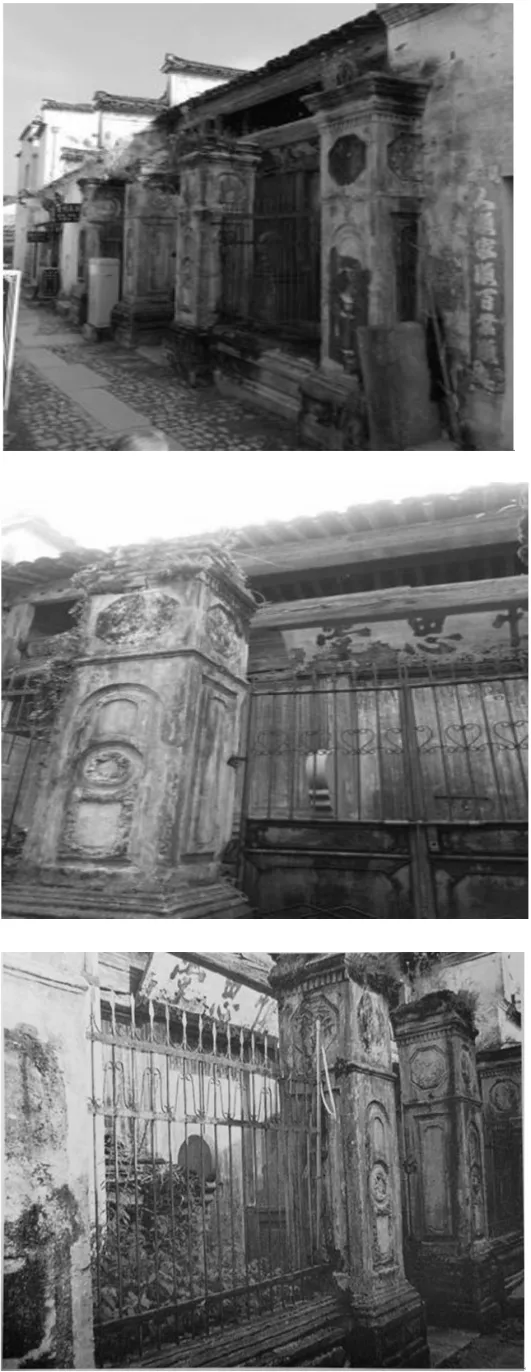

泾县厚岸崇义堂和志道轩,取消了“楼”的部分,只保留石库门形式的“门”。泾县厚岸扁桶祠原名“金鼎垂裕”,洪杨兵燹后,该祠被毁,民国二十二年(1933年)厚岸分王氏筹款恢复该祠厅堂。房主曾在苏州经商,借鉴了西式建格风格,建造出中西合璧式建筑。该建筑取消门楼的“楼”部分,改为西式建筑的垂柱、砖砌圆形券和线脚,整个门楼体现出较强的几何感、立体感和巴洛克式的装饰手法,极显异国情调。婺源豸峰某民居的门楼,将复杂的雕刻简化成方形、半圆形等几何形状(图8)。

图8 门楼简化及西化

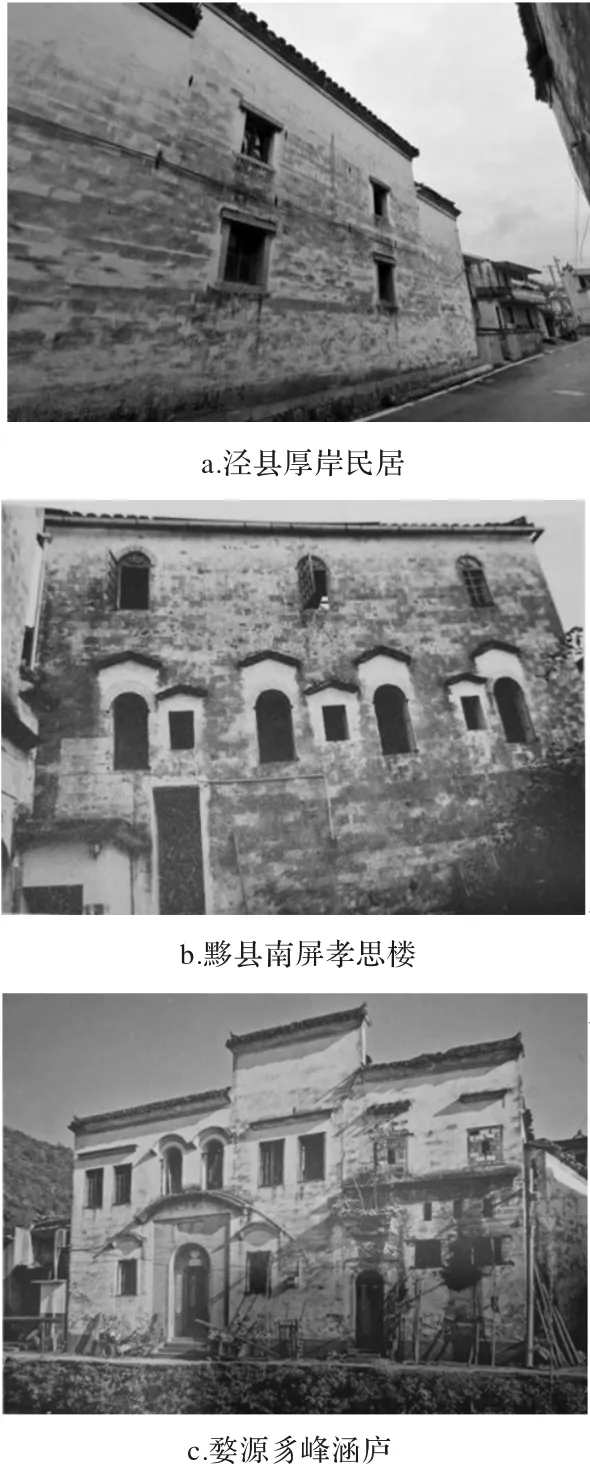

4.窗户

近代西方殖民者在东南亚炎热地区建造的外廊式建筑,在建筑四周开设大量的窗户,开口多朝向外部空间,有利于通风散热。皖南的外廊式建筑也是如此,窗户数量多且窗户洞口较大。窗户在主立面上呈对称布局,采用多种窗形组合;内部窗扇则为简洁的几何式样,嵌上玻璃。泾县厚岸某民居在封火山墙上根据内部空间通风和采光的需要,开了四扇窗户。黟县南屏孝思楼和婺源豸峰涵庐采用了半圆形券窗和方形窗相结合设计手法,丰富了立面造型,加强了室内采光效果(图9)。窗户形制和数量的改变,反映出在舶来建筑文化影响下,门窗的设置也更讲究功能性。

图9 窗户西化

5.楼梯

从清代起“楼居”变为“地居”,楼下为主要活动空间,楼上主要为家中女眷居住,楼梯的使用效率低,形制简单。多为直线单跑楼梯,梯段宽度较窄,坡度较陡,通常大于45°,多不设置扶手,或采用长竹条、长木条作为简易扶手,使用起来极其不便,可以看出重男轻女的思想严重。而西式建筑的楼梯承担着便捷联系垂直功能空间的作用,因此较为重视楼梯的设计。

近代皖南建筑在吸收舶来建筑文化的过程中改变楼梯形制,楼梯宽度增加,坡度变缓,多设置扶手。黄山区知还山庄采用三跑楼梯,设置踏步踢面防止踩空,加装三段式的扶手,中间段采用西式宝瓶形的设计,造型优美。旌德县江村黯然别墅采用折线形楼梯,同样也设置踏步踢面,并且两者的楼梯坡度均小于45°(图10)。

图10 楼梯西化

五、舶来建筑文化影响下的皖南建筑装饰特征

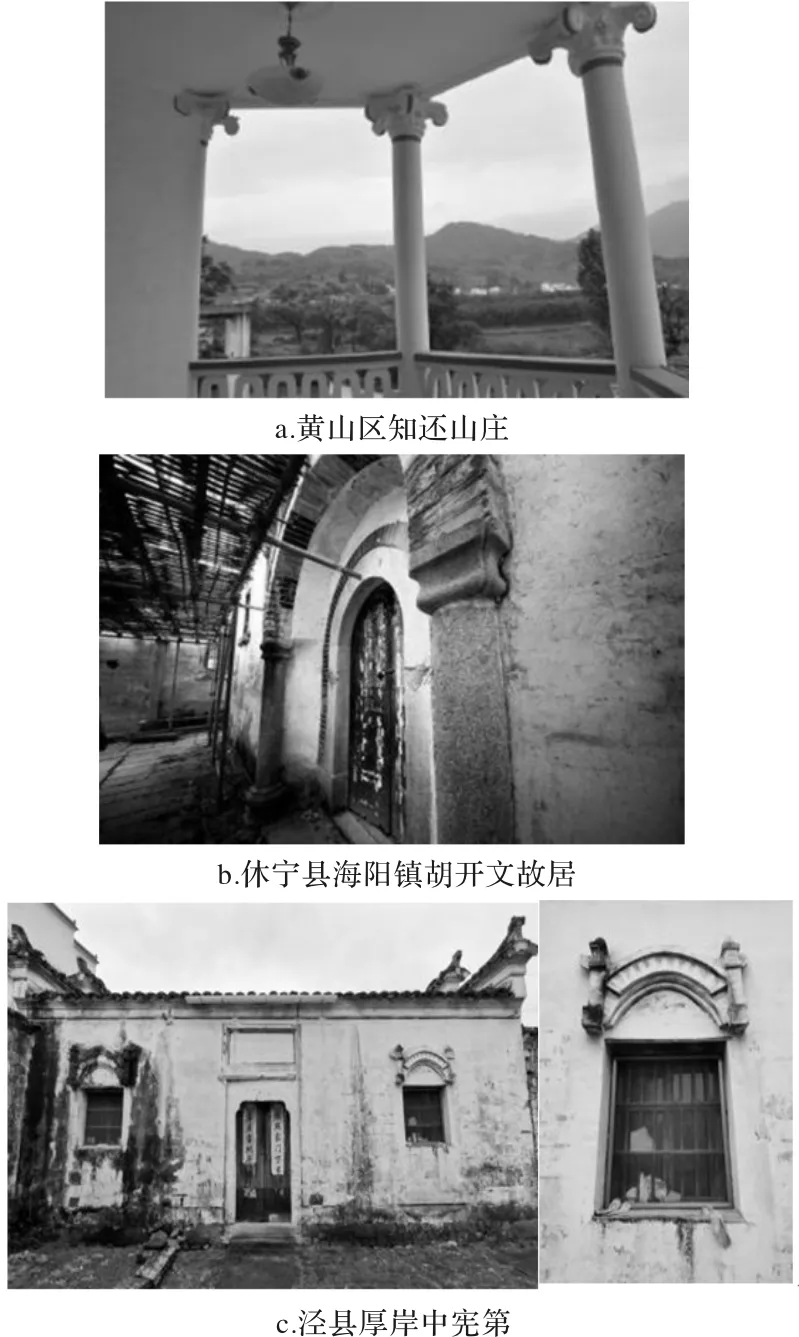

1.西式装饰元素

近代植入皖南的西式建筑中多采用柱式、拱券、线脚、山花等用作装饰[12],其精湛的做工和优美的外形被皖南人认同和模仿,在自己的住宅中也加入了这些装饰元素,同时进行一定的简化和改造。

黄山区知还山庄正立面采用外廊式做法,立柱是简化的爱奥尼柱式,设计拱形窗和百叶,几何形状的栏杆。休宁县海阳镇齐宁街育才巷内胡开文(原名胡天注)故居建于清末,胡开文作为制墨者,参加巴拿马国际博览会接触西方建筑文化,回国后为体现其墨品的独创性及表明创造品牌的魄力,打造出中西结合的房屋建筑,该故居使用了立柱结合拱券的形式,嵌在墙体表面,强调了中心视线,突出入口。此外,拱券用红砖和黑转交替排列,体现出强烈的西式装饰风格。泾县厚岸中宪第的窗洞口上面的装饰取消了传统的屋檐做法,改为西式的短立柱和半圆形券的组合手法,上绘红彩(图11)。

图11 西式装饰元素

2.新型装饰材料

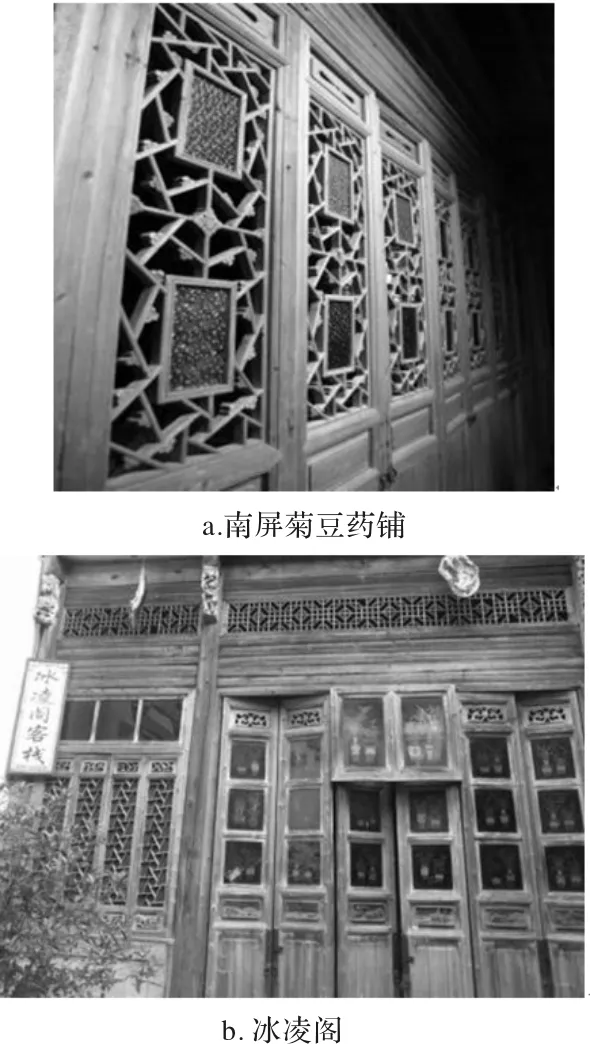

皖南传统建筑的门扇和窗扇主要以木雕图案作为装饰,但随着西式建筑的传入和西式装饰材料的进口,部分家境殷实的宅主也在自己的宅邸中使用进口玻璃作为装饰,如彩色玻璃和磨砂玻璃等显示出宅主对于西式装饰风格的认同。安徽省黄山市黟县碧阳镇南屏“菊豆药铺”,建于清咸丰年间,其后进家塾的门扇上镶嵌的进口彩色玻璃;南屏冰凌阁在门扇上的德国进口磨砂玻璃,玻璃上绘有花瓶的图案(图12)。

图12 进口玻璃

近代传入皖南商埠地区的西式建筑中多有用铁艺栏杆作为建筑围墙,并在栏杆上以模拟花卉植物的铁质曲线作为装饰。安徽省黟县碧阳镇南屏村尚素堂,始建于清康熙年间,为慎思堂的家祠,其后院使用了西式的铁质构件,模仿植物外形,铁质曲线式样作为围墙和大门上的装饰(图13)。

图13 黟县南屏慎思堂铁艺栏杆

3.几何装饰构图

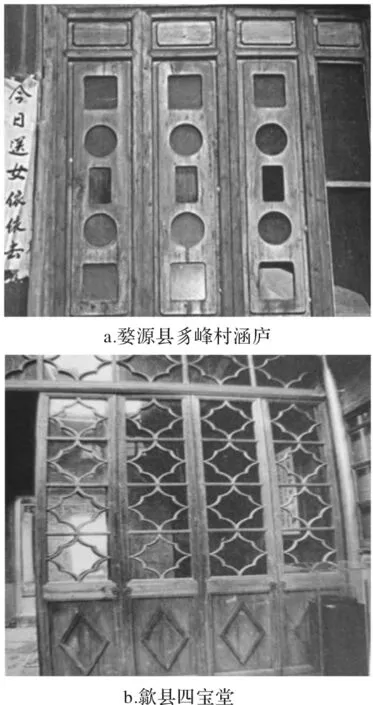

在西式和中式两种装饰元素的碰撞中,皖南传统建筑装饰中的砖雕、石雕减少,且雕饰、隔扇、窗棂都呈现出几何化、图案化的倾向。婺源县豸峰村涵庐由民国学者潘方跃所建,其早年留学海外,民国期间曾任安徽省教育厅厅长[13]378,另有建于民国时期的歙县四宝堂,两者门窗上的木质装饰图案与传统惯用的戏文、植物、吉祥符号等雕刻有所不同,采用的是西式几何化图案,并使用进口玻璃(图14)。

图14 窗扇构图样式

六、结论与展望

在近代社会发展的大环境下,中外建筑文化在皖南交汇,皖南建筑文化与舶来建筑文化展开交流与对话。皖南建筑在互动中采借与吸纳舶来建筑文化的信息编码,重构出中西结合的建筑形式,形成了多元化的特质。

1.结论

(1)文化影响观念,观念改变空间需求。舶来文化的开放性冲击了封建思想,讲究实用价值,保留天井为核心的传统思想,加设玻璃露台,拓展了开放空间;内部廊式交通串联独立空间,打破了封闭空间,延伸了自由空间;外部设阳台使得内外空间得以更充分地交流。

(2)舶来自由审美,传统形态等级弱化。在舶来文化的影响下,黛瓦双坡屋顶变红瓦四缓坡,并加设老虎窗等西方建筑构件;简化传统封火山墙呈几何状,山墙由直向巴洛克曲线演化;显贵门楼简化,去复杂雕饰,使用壁柱、圆券及线脚凸显地位;窗户由小变大,对称布局,多种造型结合。

(3)西方装饰多样,新旧结合广受认同。舶来文化的影响下柱式拱券新颖,线脚山花优美,皖南建筑新旧装饰结合,窗户嵌入图案玻璃,栏杆使用新型艺术铁质材料,复杂砖雕石雕简化为几何图案。

2.展望

皖南近代建筑是近代皖南社会物质和精神文明的一种空间存在形式,是皖南古代建筑的延续、现代建筑的先驱。近代皖南的建筑活动是一部中西文化接触、碰撞、认同、融合和会通的交流史,因此理论和文献资料基础尤为重要。后续研究将进一步探索皖南建筑文化核心精神的现代表达,探索其现代建筑创作在全球化的语境下呈现多元化的发展态势。