基于OBE理念的人文地理与城乡规划专业实践教学体系构建*

2021-01-11刘传明

刘传明,刘 杰

(1.淮阴师范学院城市与环境学院,江苏 淮安 223300;2.菏泽学院城市建设学院, 山东 菏泽 274015)

一、引言

人文地理与城乡规划专业是2012年教育部第五次本科专业目录中新增设的专业,是在第四次专业目录中资源环境与城乡规划管理专业基础上新设置的与“自然地理与资源环境”相并列的两个非师范类地理专业之一[1]。目的在于培养能够从事城乡建设与区域经济发展规划的研究、教学、开发或应用的高素质复合型专业人才。据不完全统计,目前全国开设此专业的高等院校超过180所。开设高校既包括具有传统地理科学专业设置的师范学校(这也是开设该专业的主体高校),也有中山大学、武汉大学、北京大学、南京大学等综合性大学,还有一些专业特色突出的院校,如林业类、农业类、财经类、理工类、水利类等高校[2]。由于各高校依托的专业背景和培养平台差异,在培养方案的制定和实施过程中就存在一定的多样性和灵活性[3][4]。但毫无疑问,专业实践教学体系都是各高校开设本专业必不可少的重要环节,学生实践能力的培养也是该专业毕业生能够直接服务社会的重要桥梁[5][6]。为此,探索构建科学的人文地理与城乡规划专业实践教学体系,对于实现本专业培养高素质的复合型人才目标具有重要的现实意义。

二、OBE理念与专业发展机遇

(一) OBE理念

OBE是Outcome based education缩写,中文名称是目标导向教育(也称成果导向教育或需求导向教育),是Spady等人于1981年提出的一种先进的教育理念[7]。目前,不仅成为美国、英国、加拿大等国家教育改革的主流理念,也是我国高等教育着力推行的教育理念之一。各地方高校和各应用型专业更是大力践行OBE教育理念。该理念主要包括确定学习成果、构建课程体系、确定教学策略、自我参照评价、逐级达到顶峰等环节。其中,确定学习成果既是专业教育的起点也是终点,主要回答专业培养什么样的人才来满足和适应社会需求;构建对应培养目标的课程体系是实现OBE理念的关键,其中实践课程体系是重要一环。

(二)专业发展机遇

任何专业的发展机遇都是国家和社会重大变革或发展形势对专业人才的需求。本专业发展的最大机遇莫过于国家的重大改革——基于“多规合一”导向的国土空间规划体系的建立。

1.国家对城乡规划工作的重视超过历史上任何时期。2013年,中央城镇化工作会议特别强调建立国土空间规划体系、强化城乡规划严肃性和科学性。2014年,习近平总书记在考察北京规划展览馆时,强调“城市规划在城市发展中起着重要引领作用,考察一个城市首先看规划,规划科学是最大的效益,规划失误是最大的浪费,规划折腾是最大的忌讳。”2015年,时隔37年召开的第四次中央城市工作会议特别强调要统筹城市规划、建设和管理三大环节、提高规划水平和促进多规合一的重要性。2016年,中共中央国务院下发了《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,为新时期城乡规划工作提出了总体要求。

2.史无前例的国土空间规划体系建立与规划体制改革。为进一步推动“多规合一”,2018年国务院把原国土资源部、国家发改委、住房和城乡建设部等部门的相关规划管理职能统一归并到新成立的自然资源部,首先实现了“多规合一”的机制和体制保障。2019年,中共中央和国务院下发了《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》,提出了国土空间规划“五级三类”框架体系,这是对空间规划领域的一次根本性变革。此后,全国各地从省、市、县到乡镇全面启动了国土空间规划工作。

三、重大发展机遇下的专业应对

如前所述,基于“多规合一”导向的国土空间规划体系的建立和国土空间规划的全面展开是本专业发展的最大机遇。那么,面临重大发展机遇,全面分析专业优势和劣势,科学确立专业培养目标(即OBE理念中的O)以及构建相应的课程体系就成为专业发展首先要解决的问题。

(一)本专业应对国土空间规划的优劣势

1.专业优势。国土空间规划是以往城乡规划、土地利用规划、主体功能区规划等各类空间规划的统称,国家要求逐步实现各类空间规划向国土空间规划的统一转变。国土空间规划的核心基础性工作是进行“资源环境承载力评价”和“国土空间开发适宜性评价”,简称“双评价”。国土空间规划“多规合一”思想的体现主要是实现技术标准、技术平台、审批管理等方面的统一。不管是“双评价”还是“技术平台”的统一都是以“地理学”专业知识和技术为基础支撑,而不再是以往的以“建筑学”为唯一主体学科。而教育部现有本科专业目录中,与国土空间规划相关的专业有两个:一是以建筑学为背景的工科城乡规划专业,二是以地理学为背景的人文地理与城乡规划专业。毫无疑问,人文地理与城乡规划专业相比工科城乡规划专业,在面临国土空间规划对专业人才的培养需求上更具有比较优势[8]。具体体现为:一是具有地理学的综合性优势。本专业从根本上讲属于地理科学类专业,而地理学区别于其他学科的一个重要显著性特征就是综合性,研究对象是地球表层,研究内容包括地理环境以及人与地理环境的关系。研究范式多是对各种自然和人文要素的综合性研究。而“双评价”无不体现各类要素的综合和人地关系地域综合体思想。二是具有以3S为代表的技术优势。新一代地理信息技术包括GIS、RS和GPS,简称3S。而国土空间规划中包括空间数据的获取、储存、分析、表达、管理等都离不开3S技术的支撑,可以说尤其是GIS势必成为国土空间规划的主流技术平台,在国土空间规划中必将大有作为。而本专业长期坚持的对学生GIS应用能力的培养,无疑相较于工科城乡规划专业对传统技术手段CAD、PS等能力的培养更具有技术优势。

2.专业劣势。一是培养目标与社会需求有较大偏差。虽说培养高素质复合型人才是本专业的根本目标,但当前社会对城乡建设和城乡规划管理的综合性人才的需求,主要集中在政府部门。也就是说,就业的基本途径是考公务员或进事业单位,而两者的需求量都非常有限并且就业难度非常大。二是课程体系中理论性课程偏多,实践能力培养相对薄弱。理论的重要性固然不能否定,但社会对实践能力的要求同等重要,而且日益成为现代大学生就业的一个重要手段。实践能力不足成为本专业发展的突出制约因素。而本专业如果过于强调规划能力的培养,势必与工科城乡规划专业形成竞争,限于学制和专业背景所限,在实践动手能力上又明显处于下风。

(二)专业总体应对思路

面对国土空间规划带来的重大发展机遇和自身存在的优势劣势,本专业发展应对思路应是:充分发挥固有优势,在此基础上,明确培养方向,强化面向国土空间规划的实践能力培养,尤其是GIS与国土空间规划的融合能力。但也要注意,不能一味为了就业而大量放弃理论性课程和大学生基本素养的培养。否则,就变成了培养高素质技能型人才。但无论如何,构建科学合理的实践教学体系都应是本专业发展的重要方向。

四、实践教学体系的构建

实践教学体系的核心是实践课程的设置,而师资队伍和实践教学平台建设是实践教学成效的重要保障条件。

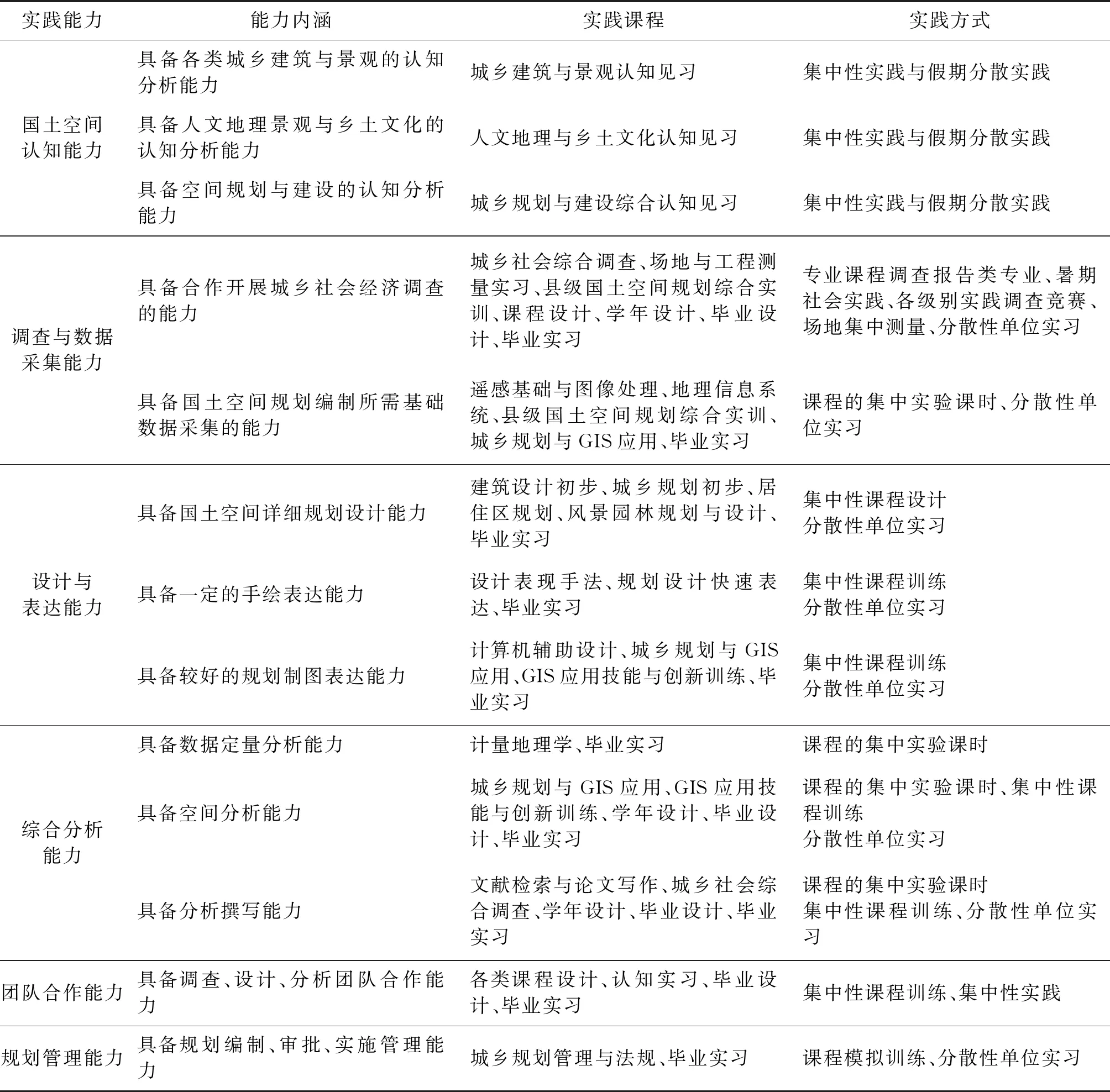

(一)专业实践课程设置

围绕国土空间规划的行业需求,本专业实践课程设置按照能力阶梯式提升顺序应从大一到大四重点培育学生的国土空间认知、调查与数据采集、设计表达、综合分析、团队合作以及规划管理等六大能力,而各能力培养目标可通过多门课程和实践环节综合实现(表1)。

表1 面向国土空间规划的人文地理与城乡规划专业实践课程设置

(二)应用型师资队伍建设

实践教学是实现人才能力培养目标的主要手段,而应用型师资队伍的水平决定了实践教学的水平。一般而言,地理学科背景的师资在理论课程教学上具有先天优势,但在应用实践教学上往往存在明显不足。表1中专业实践课程涉及到建筑学、城乡规划学、地理信息科学、经济学等不同学科背景以及地理与规划交叉学科等。因此,要实现专业实践能力的培养,必须配备有不同学科背景和具有交叉学科背景的师资。但对于设有本专业的多数高校而言,应用型师资队伍面临的共性问题有:

1.建筑学和城乡规划学师资引进困难。一方面是因为多数高校没有规划或建筑设计资质,缺少承担规划编制和建筑设计项目的平台,影响个人发展;二是高校设定了博士学位门槛或高级职称门槛,高水平硕士即使能进入高校但高校给定的待遇也与到建筑规划行业待遇相差甚远。解决途径可以是降低学位要求,引进具有教育情怀和家乡情怀的优秀硕士毕业生或行业人员,或者聘任行业人员作为兼职教师。

2.缺少具备规划与地理信息技术融合能力的专业师资。而全社会该类复合型人才极其短缺,没有现成的外部师资可以引进,只能通过现有师资的能力提升加以解决,提升途径可以包括个体钻研、集体攻关、到规划设计院挂职联合提升等。

3.应用型师资评聘职称困难。多数高校现有的职称评聘办法更倾向于高级别论文、纵向项目和科研成果奖等要求,而应用型师资更多的贡献在于服务地方开展产学研合作,论文、纵向项目和奖项产出和从事理论教学师资相比存在明显差距。这种评聘机制不利于引进应用型师资和师资成长。解决途径可以按照国家对职称评定不再“唯论文、唯项目、唯奖项、唯帽子”等要求精神,改革职称评聘机制,采取分类评审办法。

(三)实践教学平台建设

在逐步加强应用型师资队伍的前提下,实践教学平台建设就关乎到了实践课程能否全面开设和开设的效果。一般来讲,实践教学平台包括校内和校外两部分。

1.校内实践教学平台。主要是满足专业设计表达能力和综合分析能力培养两大目标,为室内集中型实践课程提供实训实验平台。校内实践教学平台在设置上主要包括建有独立的建筑模型制作室、建筑规划作品展示室、规划设计分析与制图室(含GIS实验室)、基础手绘室等。在设备配置上主要包括一定数量的简易切割机、雕刻工具、高性能电脑、3D打印机、扫描仪、晒图仪、展示台板等。电脑软件主要包括CAD、PS、SKECHUP、SPSS、ArcGIS、ENVI、OFFICE等。校内实践教学平台建设整体投资并不大,按照各高校实验室建设计划基本都能够实现。特别是对开设有地理信息科学专业的高校而言,更是可以实现规划设计分析制图室与GIS实验室的资源共享。

2.校外实践教学平台。主要满足学生对国土空间规划认知、调查与数据采集、规划管理能力的培养,与校内实践教学平台形成有益互补,是学生直接对接社会和行业的重要桥梁。包括典型城市和乡村聚落、城市主要功能区、规划展览馆、污水厂、自来水厂、发电厂等公用设施等认知基地,规划管理机关部门、规划设计企事业单位等毕业实习单位。前者认知基地往往具有公益性质,也承担着一定的科普教育功能,通过协商共建实习实践基地相对容易实现。后者主要承担具体的规划管理职能和规划编制业务,高校通过与其建立长期的毕业生实习基地,每届派送毕业生实习,全程参与单位业务,尤其是通过基地师傅带徒弟方式将从根本上提高毕业生实践能力。目前,各设计单位和规划管理部门都处于急缺人文地理与城乡规划专业人才的状态,高校要充分利用此契机与其加强联系,主动建立实习基地。但每个单位可接收的实习生一般数量有限,这就需要在不同区域布局实习基地。同时,也要把学生的自主联系实习单位作为毕业实习的主要渠道之一。

结语

人文地理与城乡规划专业作为一门新兴专业,既有自己的优势也有明显的劣势。面对国土空间规划带来的重大发展机遇,各高校要客观分析专业优势和劣势,结合自身学校实际,探索出一条科学可行的培养模式至关重要。其中,毕业生就业出路应是本专业人才培养的出发点和落脚点,也就是要坚持OBE理念。鉴于该专业的应用属性,实践教学体系是其人才培养不可或缺的环节。实践教学体系不仅包括实践课程体系的设置,还应包括应用型师资队伍和实践教学平台建设。无论对于师资队伍还是平台建设而言,高校与规划管理部门、规划设计公司等单位建立起长期良好合作关系是现实可选路径[9]。