宋代花鸟画与宋代观赏型缂丝的比较研究

2021-01-10胡笑雨

胡笑雨

摘要:缂丝经由丝绸之路传入中国后不断发展,形成了自己特有的面貌与风格,至宋代,出现了与绘画作品极为相似的观赏型缂丝,其以丝代笔,通过丰富的技法语言来传达不同物像的特征和画面意境。本文将以沈子蕃的《缂丝花鸟轴》为例,将缂丝与花鸟画进行对比,发现二者在构图、造型、设色以及表现技法上都呈现出异曲同工之妙;继而,通过对历史文献的梳理发现宋代观赏性缂丝的新发展深受宋代院体花鸟画的影响。

关键词:花鸟画 缂丝 沈子蕃

缂丝又称“刻丝”,它以丝线为原料运用通经断纬的方法织造。这种织法与通经通纬不同,它需要依据图案的不同色彩和轮廓变换丝线的颜色,因纬丝并不贯穿整个织物,故名通经断纬。由于不同颜色的纬线并不相连,所以边缘线会产生缝隙,使花纹轮廓如同雕刻一般。庄绰在《鸡肋篇》中谈到缂丝 “定州织刻丝,不用大机,以熟色丝经于木棦上,随所欲作花草禽兽状,以小梭织纬时,先留其处,方以杂色线缀于经纬之上,合以成文,若不相连。承空视之,如雕镂之象,故名“刻丝”。如妇人一衣,终岁可就。虽作百花,使不相类亦可,盖纬线非通梭所织也。”(上海古籍出版社《历代笔记小说大观》)这种特殊的织造方法,经细纬粗,经白纬彩,完全由纬线显花。每穿一根纬线后需要用拨子将其打紧,织物的密度和颜色的细腻程度与纬线的粗细和打紧的力度有关,织造过程费时费力,极其考验工匠的技术。缂丝作品织造难度大、时间长,在古代尤为珍贵。其颜色丰富,层次分明,这些特征让缂丝尤其适合摹制书画作品。它不仅能够自由变换丝线的色彩,还可以运用不同的织造技法表现多样的质感,或是运用麻线、合花线、金线和孔雀羽线等材质来丰富画面,让织物的整体效果更为丰富,装饰意味也更加浓厚。

一、缂丝的艺术特征与发展脉络

缂丝起源于西亚地区的缂毛工艺,经丝绸之路传入中国后,与本图丝织工艺、繪画艺术相结合,形成了自己独特的艺术特色。缂丝在我国最早出现于唐代西北地区,以后逐渐向东、向南传播,从出土的文物与文献记载来看,高昌地区在唐代初期就已经生产缂丝,目前发现的最早的缂丝织物是1973年于吐鲁番阿斯塔纳张熊夫妇墓出土的几何纹缂丝带。宋代洪皓在《松漠纪闻》中记载“回鹘自唐末浸微,本朝盛时,有人居秦川为熟户者。女真破陕, 悉徙之燕山。……又善结金线相瑟瑟为珥,及巾环,织熟锦、熟绫、注丝、线罗等物。又以五色线织成袍,名曰剋丝,甚华丽。”(中华书局《松漠记闻》)当时的回鹘人已经将缂丝运用于服装制作中,可见此时的缂丝工艺已经相当成熟了。这些徙迁进来的回鹘人与汉人杂居,把缂丝技术带到华北生根发展。

唐代的缂丝织物以实用品为主,宽幅较窄,织造技术也相对单一,多运用勾缂、平缂、掼织等技法,纹样以几何纹饰和折枝花卉为主。直至宋代,缂丝艺术发展至鼎盛。除实用品以外,以书法、绘画为蓝本织造的观赏型缂丝作品十分流行,此类作品画面细腻逼真,工艺高超,试图通过丝线传达出原作的精神风貌。缂丝也常常作为书画作品的包首大量运用在宋代装裱中,常以台阁、龙凤、花鸟等吉祥纹样为题材。如缂丝《牡丹包首》《仙山楼阁》《花间行龙》等都是此类作品中的代表。同时,宋代的缂丝技术也更为多样,如绕缂、结织以及各种戗色技法的成熟运用。这些技法不仅能够表现更为丰富的画面效果,同时让画面中各种纹样传达出不同的质感,更显生动。明清时期的缂丝在继承宋代传统之时,也发展出自己的独特艺术效果,三蓝缂和水墨缂都是此时的新技术。但是,明清时期工艺品的商品化倾向日益严重,导致此时观赏型缂丝作品在细节上以画代织,缂丝工艺也日益衰退。

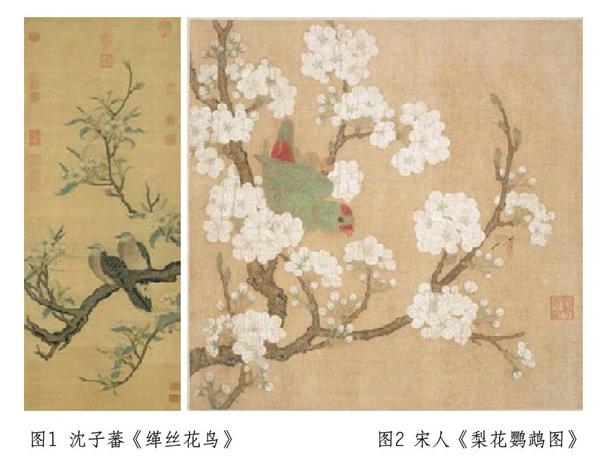

二、沈子蕃《缂丝花鸟》与宋人《梨花鹦鹉图》的比较

缂丝艺术的发展与绘画密不可分,于唐代开始缂丝就经常运用于珍贵书画的装裱。宋代的观赏型缂丝则融合书画意境,追求自然的艺术效果,有的还会直接以名人书画为粉本。这些观赏型作品的装饰意味减弱,艺术性更浓,试图以丝代笔,模仿绘画所呈现出来的效果。宋代的许多缂丝名家不仅精通缂丝技艺,同时也有极强的绘画功底和感受力,能够织出多种质地的效果,或是在织成后进行补笔,使画面更加丰富。

沈子蕃,名孳,是南宋缂丝名家。他的缂丝作品多以名人书画为粉本,构图简洁,风格清淡古雅,擅长使用木梳戗、包心戗、凤尾戗,鸟羽生动形象不留下雕琢的痕迹,呈现出极强的绘画性。《好古堂家藏书画记》评其《缂丝榴花双鸟》“花叶浓淡俨若渲染而成,树皮细皴,羽毛飞动,真奇制也。”(浙江人民美术出版社《丝绣笔记》)现存作品有《缂丝秋山诗意》《缂丝山水》《缂丝青碧山水》《缂丝花鸟》《缂丝梅花寒雀》。《缂丝花鸟》是其代表作之一,这件作品为白底设色织,缂有梨花一株,另有两只斑鸠落于枝干之上,右下方织有“子蕃”款。这幅缂丝的构图与同时期的花鸟作品类似,灵动简练,富于生机。花叶和枝干以黑色、蓝色、浅绿等颜色以勾缂织出轮廓;斑鸠的头羽以掺和戗缂出色彩的深浅变化;鸟腹则用色染出,呈现出自然的晕染效果,再现了鸟羽的蓬松质感。台北故宫博物院的《宋代缂丝花鸟展图录》中将这件缂丝上的植物定为桃花,但笔者认为此观点有待商讨。桃花和梨花同为蔷薇科植物,都有花叶同时开放的品种,但两花的花梗长度不同,桃花的花梗较短,梨花的花梗则较长。《缂丝花鸟》中花的花梗明显是较长的,且花与枝干之间留有一段距离,这与桃花贴着枝干生长的特征不符,更像是梨花。宋人《梨花鹦鹉图》为绢本设色花鸟小品,绘有满枝的梨花开放,一只红嘴鹦鹉立于枝头。白色晕染花瓣,石绿色勾画花茎,粗笔点绘枝干,鹦鹉以丝毛法绘出,身型蓬松滚圆。

两幅作品虽然分别属于不同的艺术门类,但在构图、造型、设色与表现技法上都呈现出了相同的形式。首先,它们在构成画面的方法上十分相似。两幅作品都以禽鸟作为画面的主体和中心,梨花与枝干则围绕在禽鸟周边,丰富画面中的空白。这种以动物为主体辅以花枝的构图方式在宋代的折枝小品中常有出现,如《白梅翠禽图》和《桃鸠图》都采用了类似的形式。其次,两幅作品中物像的造型方法也十分接近。花朵圆润饱满,以不同大小的弧线为基本单位进行组合,老干较为苍劲,新枝则相对平匀,穿插疏密得当富于美感。花瓣间漏出的浅绿色萼片也衬托出了花瓣间层叠的前后关系。缂丝作品中细腻表现与宋代绘画中力求表现物像真实生动的精神相一致,这都离不开作者对动物和植物的生长特征进行细致的观察。宋代前的缂丝作品中的物像大都趋于图案化,极少刻画生长细节,《缂丝花鸟》中的这种转变是此前没有出现过的,也许是受到了宋代绘画精神的影响。同时,两幅作品的设色,都遵循了中国绘画中随类赋彩的思想。最后,两幅作品在表现技法上也十分接近。《梨花鹦鹉图》是典型的宋人折枝小品,技法上与院体绘画一脉相承。在绘制过程中以细笔勾勒出花叶轮廓再进行敷色,相对粗糙的枝干部分则用粗笔反复皴点,鸟羽则需要在晕染后进行丝毛,使其更为蓬松生动。沈子蕃在《缂丝花鸟》中熟练运用了勾缂技法,以不同颜色勾织出花叶、枝干和鸟羽的轮廓。这些勾织出的轮廓与《梨花鹦鹉图》中勾绘的墨线十分相似,如不同用笔状态下绘出的线条,不仅有浓淡上的深浅变化,同时也表现了不同对象的不同质感。例如花叶的线条就与枝干区分开来,一个舒展柔软,一个则更苍老粗糙,可见作者在表现方法上对于绘画的借鉴。

但是缂丝与花鸟画毕竟是两种不同的艺术,两幅作品在具体的效果上还是有着些许区别。这种不同源自二者材料的特殊性质。花鸟画需要以绢、纸为依托,可喻为“锦上添花”之作,绘制时间较短,表现方式也相对自由。而缂丝则以平纹织机织造,是谓“无中生有”的工艺,不仅工期漫长,在技术上受到的限制也会更多。《缂丝花鸟》虽然制作十分精美,但在细节的变化和处理上还是要比绘画作品更为简练概括。

三、宋代花鸟画对宋代观赏型缂丝的影响

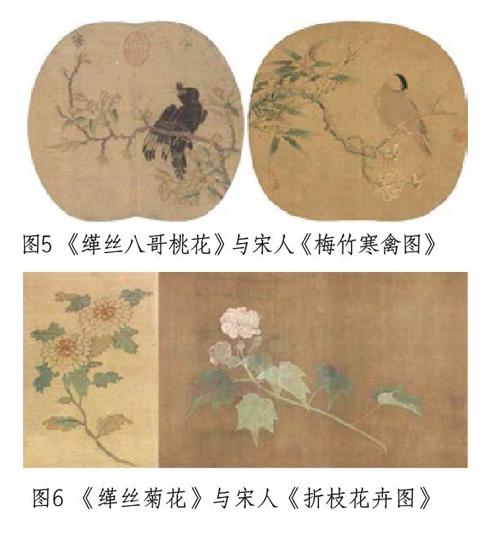

宋代的院体花鸟画富丽端庄,十分符合宫廷装饰的需要,此时的缂丝工匠也开始试着将名人书画用缂丝再现出来。北宋时就出现以名人书画为粉本制作的观赏型缂丝,直至南宋这类作品的制作达到鼎盛。朱启钤在《丝绣笔记》中记载:“宋人刻丝,所取为粉本者,皆当时极负时名之品,其中如唐之范长寿,宋之崔白、赵昌、黄居寀,诸作为历代收藏家所宝玩。今真迹既不易得见,仅于刻丝之摹肖本观之,其精美仍不稍减,益令人想见唐宋人名画之佳妙。”辽宁省博物馆藏宋代《缂丝赵佶木槿花卉图册页》与于非闇的《临赵佶白山茶》在构图与表现上相差无几。于非闇在这件临摹的作品上提道“宋徽宗花竹翎毛,气骨生动,神里完足,以简胜繁,以拙驭巧……幅上有明昌梁蕉林怡王诸印,并有刻丝传世,今检旧作,重为临抚。”(人民美术出版社《中国近现代名家于非闇作品选粹》)可见《缂丝赵佶木槿花卉图册页》是以赵佶的绘画作品为粉本制成的。这些以绘画为粉本制作的缂丝作品,必然希望织成后能再现原作的风貌。这一趋势,不断促进缂丝工匠们在技术上进行探索和创新,使此时的缂丝技艺得以迅速提高。

宋代院体画的繁荣也直接影响到宫中文思院、文绣院等工艺品制作机构。董其昌《筠清轩秘录》中记载此时的刺绣受绘画作品影响颇深:“宋人之绣……山水分远近之趣,楼阁得深邃之体,人物具瞻眺生动之情,花鸟极绰约嚵唼之态,佳者较画更胜,望之三趣悉备,十指春风,盖至此乎。”(浙江人民美术出版社《丝绣笔记》)宋代宫廷中许多工艺品也是画家与匠人共同创作的。蔡罕在《北宋翰林图画院若干问题考述》中指出,翰林图画院除了执掌皇帝、皇室、宫廷“应奉”绘事外,还要为政府各部门所需的、一切与绘画有关的活动提供服务,如设计宫中“仪仗、车辂、旌纛、法物”,“御座屏风”“纨扇”等工艺品。“刻丝作”作为宋代文思院下属的作坊,也需要与画院画家共同合作,也许是因为画院画家直接参与了缂丝作品的设计,才形成了观赏型缂丝。

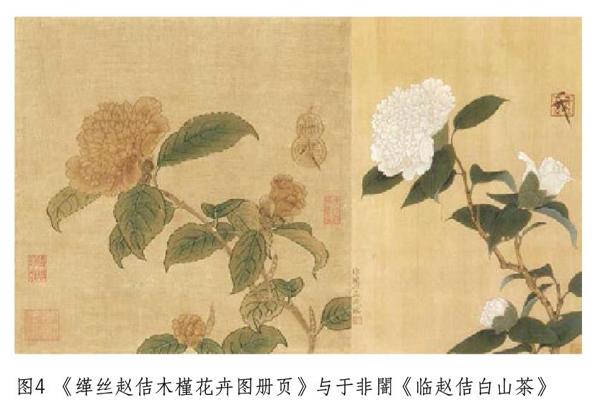

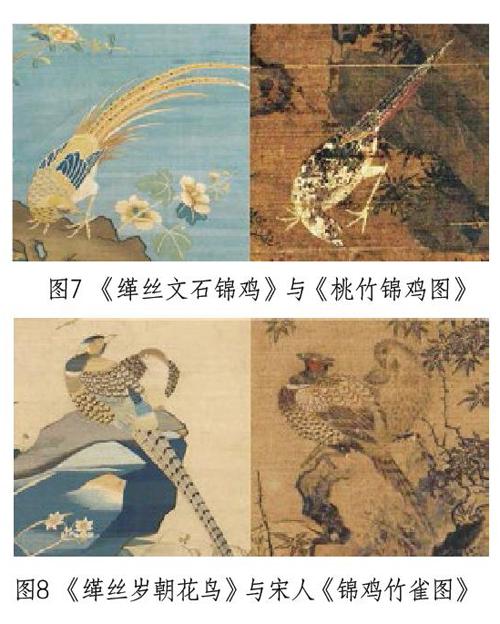

显然,宋代观赏型缂丝在构图、造型、设色、表现方式等多各方面都受到此时期花鸟画作品的影响。它们在构图上遵循了类似的程式与规律,这一特点在折枝花鸟作品中尤为明显。宋代折枝花鸟画在构图上形成了一套稳定的程式,谢子静在《宋代折枝花鸟画的构图程式》一文中总结了常见的六种,分别为:一波三折式、三线相辅式、“V ”字形式、对角线式、边角式、四周凌空式。沈子蕃《缂丝花鸟》与宋人《霜筱寒雏图》都为典型的三线相辅式构图。此类图式以三根横倚的形式线将画面平分为几个区域,三根线主辅、长短各不相同,没有复杂的穿插和大的起伏变化,主线接近于水平,再配以花叶禽鸟、草虫蛱蝶丰富画面的空间。许多观赏型缂丝的构图也符合上述六种程式,如《缂丝八哥桃花》为一波三折式;《缂丝翠羽秋荷》为“V ”字形式;朱克柔《缂丝山茶霞蝶》、朱克柔《缂丝鹡鸰红蓼》、朱克柔《缂丝花鸟》为对角线式;《缂丝菊花》《缂丝鸭》为四周凌空式。唐宋时期的实用型缂丝构图往往与织锦类似,图案排布平面化,具有连续性,主要通过大小形状各异的图案传达出一种秩序美。这种特点在《缂丝紫鸾鹊谱》和《缂丝紫天鹿》中都有所体现。宋代观赏性缂丝因为受绘画的影响,出现大量留白,主次鲜明,整体布置上也开始有疏密聚散的安排,不再连续的排列。这些特点使得观赏型缂丝装饰性减弱,艺术性增强。

除构图外,宋代观赏型缂丝的造型也与花鸟画极为相似。考虑到织造难度,实用型缂丝中图像造型更为简练概括,不塑造细节,以模式化的方法塑造不同的物像,以此形成一种庄严的秩序美。而观赏型缂丝在造型上则细致考究,不仅禽鸟的动作姿态更为生动,花叶翻转时的向背变化也相对自然,几乎与绘画作品无异。宋代花鸟画在禽鸟的造型与动态上形成了相应的程式和规范,这些程式不仅被此后的院体绘画吸收保留,也直接影响到了缂丝艺术的造型。如《缂丝文石锦鸡》与马贲《桃竹锦鸡图》中的锦鸡造型基本相同,《缂丝岁朝花鸟》与宋人《锦鸡竹雀图》中的禽鸟造型也相差无几。以外,《缂丝和鸣鸾凤》与崔白《枇杷孔雀图》,《缂丝孔雀》与林良《孔雀图》、吕纪《杏花孔雀图》中的禽鸟造型也都非常相似。林良、吕纪虽不是宋代画家,但作为明代院体绘画的代表,二人必然继承了宋代院体花鸟精工重彩的传统与严谨的造型程式,他们的作品是宋代花鸟画影响观赏型缂丝造型的间接证据。

在设色上,由于对绘画的临摹和借鉴,观赏型缂丝在配色上也符合绘画中“随类赋彩”的原则,按照自然中物象的原有色彩上色。张习志曾提赞朱克柔《缂丝牡丹》:“此幅方尺余,其体表皆纤细,犹引单蚕丝,具五彩,游缀委曲,出乎天巧,其针工之良哉,定为宋制无疑已。”(浙江人民美术出版社《式古堂书画彙考》)五彩出自五行学说,是指“白、青、黑、赤、黄”五正色,五彩与五行对应,而五行本身则处于相克相生的动态的平衡当中。我认为张习志赞美这件作品“具五彩”,并非是作品中有白、青、黑、赤、黄这五种颜色,而是因为《缂丝牡丹》中的各种颜色在相互区别之时又能够和谐统一,在变化的同时而不失其整体性。这与宋代花鸟画要求颜色自然和谐是类似的。

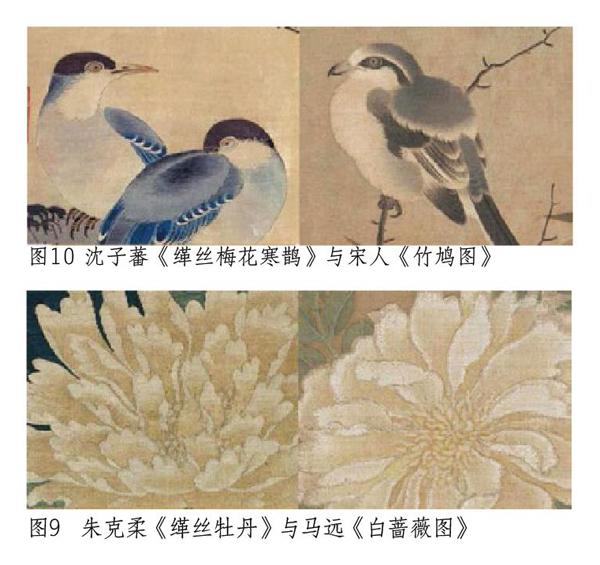

宋代绘画对于观赏型缂丝的影响还体现在以缂丝工艺“绘制”作品的趋势。缂丝工匠们以丝代笔,通过多种技法和材料,使缂丝传达出一种与绘画相似的效果。朱克柔《缂丝牡丹》在花瓣部分运用了长短戗的技法,颜色由里向外逐渐变淡,交汇处自然晕散开来,如同笔墨晕染,不着痕迹。朱克柔为南宋缂丝名家,兼工绘画,长短戗为她创造的技法,也称朱刻,戗法特点是无规则,需要根据图案灵活变化,极其擅长表现细致的颜色层次。这件作品对于白牡丹的处理与南宋画家马远所绘的《白蔷薇图》极其相似,可见作者在表达手法上对于绘画的借鉴。这种趋势同样体现在此时期其他观赏型缂丝中。宋代出现的各种戗法,如同绘画中的晕染技法一般,运用自然变化的颜色丰富缂丝作品的层次。沈子蕃的《缂丝梅花寒鹊》就运用了包心戗的技法,他在喜鹊背部以不同深浅的灰黑色丝线,向中心包围,将羽毛表现得更为蓬松饱满,尤为逼真。不仅如此,缂丝作品还可运用麻线、合花线等多种材质,缂织出不同质地。《缂丝紫芝仙寿》对于材料的运用就别出心裁,图中背景、花朵、鸟羽、泉水以丝线织成,其余皆用麻性纤维缂织,不仅将海棠叶粗糙的质感表现得尤为逼真,也让作品本身的量感更为厚重。丝、麻之间的对比,如同传统中国画中水色与石色的区别,让清透与厚重的两种质地呈现在同一张织物中。除了对缂织技法进行创新,缂丝工匠不断提升自己的绘画功底,在织成后对作品进行补笔,使层次更为丰富自然。

结语

宋代是中国绘画史上一座高峰,此时的花鸟画尤其注重对于自然的观察,以精炼的笔墨将自然中物像描绘得极其真实,神形兼备。绘画的繁荣发展也影响到了缂丝工艺。宋代的观赏型缂丝与此时期花鸟画风格相似,注重对于物像的真实描绘,以丝代笔,通过多样的技法来传达不同物像的特征和质感,在构图、造型、设色以及表现技法上都呈现出异曲同工之妙。继而,笔者通过对历史文献的梳理发现宋代观赏性缂丝的新发展深受宋代院体花鸟画的影响。宋代观赏型缂丝作品是工艺与绘画的完美结合,两者相辅相承,从而为缂丝的发展开辟了广阔的道路。当然,中国艺术并不只有绘画,商周的青铜器、两汉的画像石画像砖、唐代的金银器、宋代的织绣……这些作品不仅能给人带来美的感受,让人体会到其内在的生命力,也在造型和气息上也有许多相通之处,值得我们去学习研究。作为一名中国绘画的研究者,我们也应多去了解其他门类的艺术作品,开阔眼界之余,也能對中国艺术有一个整体的认识,以打开学习和创作的思路。

参考文献

[1]陈娟娟.缂丝[J].故宫博物院院刊,1979(03):22-29+101-105.

[2]蔡罕.北宋翰林图画院若干问题考述[J].浙江大学学报:人文社会科学版, 2006, 036(005):P.176-180.

[3]谢子静.宋代折枝花鸟画的构图程式[J].新美术,2007(05):93-98.

[4]朴文英.缂丝[M].苏州:苏州大学出版社,2009.

[5]童文娥.缂织风华[M].台北:台北故宫博物院,2009.

[6]童文娥.十指春风[M].台北:台北故宫博物院, 2015.