基于文献计量法的我国口述档案研究热点分析

2021-01-08蔡丽娟

蔡丽娟, 向 禹

(1.中南大学 生物医学信息系,湖南 长沙 410083;2.中南大学 档案技术研究所,湖南 长沙 410083)

随着“口述史”和“口头传说”的收集与整理越来越受到社会公众的关注,“口述档案”应运而生,对于弥补、丰富传统档案和社会历史记忆有着不可或缺的重要作用。1984年国际档案理事会所出版的《档案术语词典》中首次对口述档案进行了定义,即“为研究利用而对个人进行有计划的采访的结果,通常为录音或录音的逐字记录形式。”[ 1]口述档案作为一种新的形式,不仅为档案学学者所看重,更受到历史学、民俗学、社会学、人类学等诸多学科学者的青睐。近年来,我国关于口述档案的研究日益增多,但从定量的角度对口述档案进行可视化分析的文章却寥寥无几,因而,本文运用CiteSpace软件对有关专题文献进行剖析,追踪我国口述档案研究的最新动态,以期为相关学科和学者的研究提供帮助。

1 文献来源和研究方法

1.1 数据来源

文章以CNKI中文期刊全文数据库作为文献数据来源库,以“口述档案”作为检索词进行主题检索,时间截止至2019年,共检索到549篇文献,并借助人工筛选和对比,经过去重及剔除会议报道、卷首语、活动记录等无关数据后,得到445篇有效文献,作为文章的基础研究数据。

1.2 研究方法

文献计量法有助于揭示某一学科或知识领域在一定时期的整体概貌和发展规律,知识图谱则以可视化的形式显示知识发展进程与结构关系,呈现其研究热点、演进历程和发展趋势。本文采用陈超美教授开发的可视化文献分析软件CiteSpace对所获得的445篇文献从作者、发文机构、发文分布、主题变迁等角度进行定量统计和定性分析,尝试以清晰直观、动态演进的方式展现我国口述档案研究的整体状况、研究热点以及发展趋势。

2 我国口述档案研究概貌

2.1 作者分析

以CiteSpace软件对发文量大于等于2篇的作者进行分析,以年轮的大小来表示对应作者的发文数量,年轮间的连线表示作者之间具有合作关系。图1清晰地说明我国口述档案研究的作者群呈现出高度的分散性,合作网络极其简单、疏松,这在一定程度上限制了口述档案研究的广度和深度。其中,存在以赵局建为首的小型合作网络,以其为主导将杜钊、朱玲、康蠡等人关联起来,侧重于从民族文化传承的视角来研究少数民族地区的口述档案的收集与保护等问题,如《民族文化生态变迁视角下少数民族口述档案保护研究》等。

图1 口述档案研究领域作者网络图谱

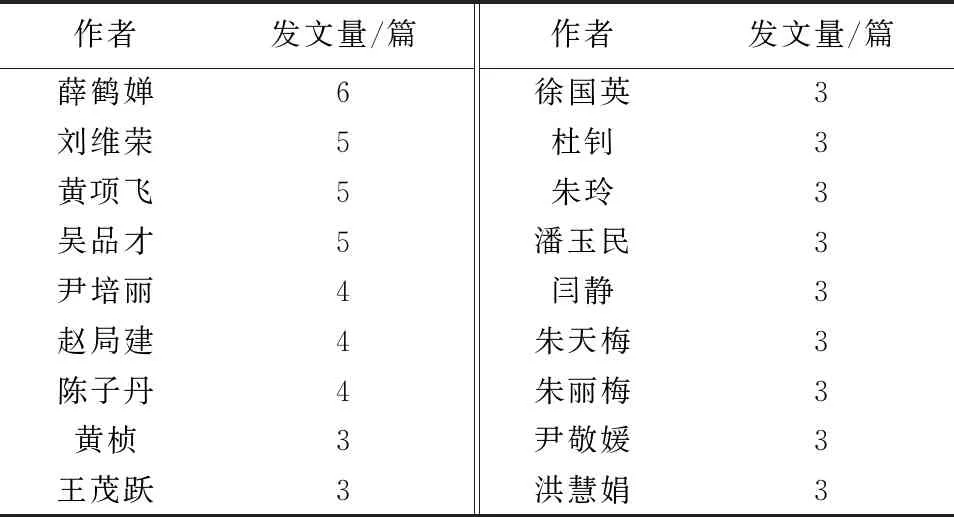

一个学科发展水平的高低与论文作者的数量和水平成正比,作者发文量是衡量某一领域影响力的重要指标。利用CiteSpace对文献作者进行频次统计,共有作者243位,如表1所示,其中发表3篇及以上的有18人,共发表论文65篇,发文量最多的作者为衡水学院的薛鹤婵,共发表相关文献6篇,研究主要涉及口述档案的价值、发展的合理性、知识产权等方面,内容偏向于理论探究层次;发文5篇的有3人,其中,刘维荣倾向于研究欧美、我国台湾等地区的口述档案发展情况,起到了良好的启蒙和推动作用;黄项飞更多的是向大众揭示口述档案的历史文化价值,呼吁社会加强对口述档案的重视。核心作者群是推动学科向前发展的强大动力。依据普莱斯定律[2-3],高产作者的最低发文量为1.835篇,根据取整原则,发文2篇及以上的作者为该领域的核心作者,共52名,累计发文量133篇,占论文总数的约29.89%,超过了信息计量学中核心作者发文数应占发文总量20%的下限。由此可见,我国口述档案领域研究的核心作者群已经形成。

表1 口述档案研究领域高产作者

2.2 机构分析

借助CiteSpace,将发文频次值设置为3,显示出发文数量大于等于3篇的发文机构,并将各机构的发文数量以年轮的形式展现出来。同时还对机构进行了重名处理,如将江苏扬州市档案局和扬州市档案局合并为江苏扬州市档案局,其他机构也进行类似处理,最终得到我国口述档案研究领域发文机构的知识图谱,如图2。

图2 我国口述档案研究领域发文机构的知识图谱

由图2可知,发表口述档案研究论文数量超过3篇的机构累计12个,各节点之间并未有连线,说明各机构的研究各自为政,缺乏合作。个别节点显示突出,说明具有高度集中性,其中云南大学公共管理学院和上海大学图书情报档案系的发文量遥遥领先,分别为20篇和14篇。云南大学公共管理学院主要是以云南当地的少数民族聚居、非物质文化遗产丰富的特点为依托,开展口述档案研究工作具有天然的优势,且2010年被批准为开展抢救保护少数民族口述档案试点地区[4],所刊发的文章侧重于从民族文化传承的视角出发讨论各民族的民间口述档案和非物质文化遗产的保护,研究成果丰富且参考价值较高。上海大学图书情报档案系则从口述档案的概念、内涵、价值属性、功能作用、法律与伦理问题等角度入手全面系统地对口述档案进行了剖析,推动了我国口述档案基础理论的完善与发展。从研究机构的类型来看,我国口述档案的研究力量绝大部分分布于高校和公共档案馆之中,图2所示12个研究机构中,10个为高校教学科研单位,其余2个为公共档案馆,这是因为:高校科研院所拥有众多学术工作者,具有扎实的专业基础、学术敏感度高、科研意识强,往往是推动一个科研领域发展的主要动力;而口述档案是丰富和完善档案资源的重要组成部分,做好口述档案工作是新形势下档案工作的必然要求,公共档案馆责无旁贷,承担起全面保护与抢救口述档案的重要社会责任,成为推动口述档案研究的另一主要阵地。

3 我国口述档案研究形式运用演化分析

3.1 文献时间分布变化

文献量的时序变化是衡量某一学科领域发展状况的重要指标,通过图3的口述档案研究领域论文数量的时间分布图可以大致了解我国口述档案研究的发展历程。1986年,吕明军撰写的《口述档案及其兴起》[5]一文成为了我国口述档案研究论文的开山之作。1986—2005年属于口述档案研究的萌芽时期,年均发表论文量不足10篇;2006年开始进入了急速发展期,当年相关文献量迅速增长至16篇,在此之后虽然个别年份出现稍许回落,但整体仍保持着强劲的增长势头,并于2019年达到峰值。可见,近年来我国学者对于口述档案研究的关注度在迅速增强,成果大量涌现。

图3 口述档案研究领域论文数量时间分布

3.2 主题变迁分析

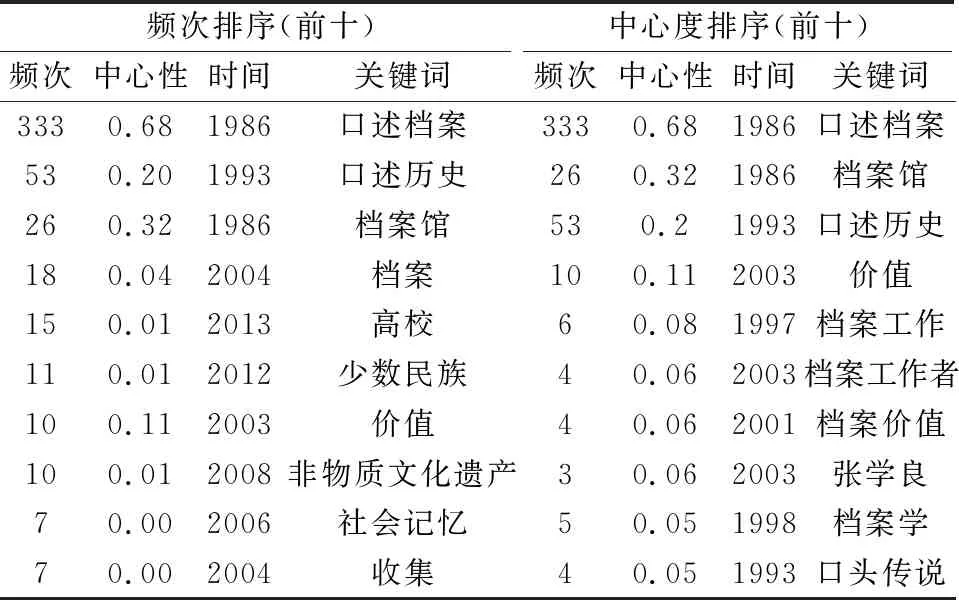

关键词能鲜明而直观地展现论文论述或表达的主题,是论文的精髓。通过对关键词的出现频次、中心性、突现时间及强度进行统计,运用CiteSpace制作高频关键词共现时区图,有助于把握我国口述档案研究形式运用领域的主题分布,对于揭示该领域研究的成熟度、知识结构、研究规模等具有非常重要的作用。运用SATI文献题录分析工具对445篇文献的关键词进行提取,共查检出1 690个关键词,在对同义词进行合并、删除无意义关键词后,分别得到了出现频次和中心度排名前十的关键词,见表2。可以发现,高频次词和高中心性词中出现了大量在内涵范畴上交叉重叠的词汇,如“口述档案”和“口述历史”、“档案”、“口头传说”等,容易导致研究对象模棱两可,含义宏观且易掩盖研究热点。同时,除了各自排名前三的关键词之外,其他关键词的出现频次、中心度都较低,结构松散。这一方面说明了我国口述档案领域的研究内容较为宽泛,目前尚未形成核心研究内容,未来需要在研究主题上保持足够的专注度,选择合适主题展开精准研究、深入研究,避免浅尝辄止;另一方面也揭示出我国口述档案研究正在向不同学科领域扩展,如高校校史研究、少数民族文化传承、非物质文化遗产保护等。

表2 口述档案研究领域论文高频词及高中心性词排序

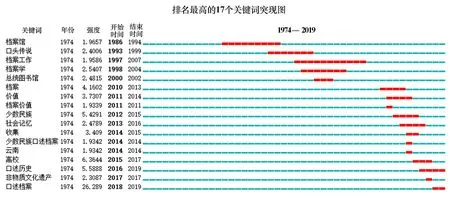

图4分别是口述档案研究领域的论文关键词突现图,红色线条所处位置及长度分别表示其代表的关键词突现的年份及持续时间。图5是口述档案研究领域的论文高频关键词共现时区图,可以从关键词的角度了解口述档案研究的主题变迁和演化进程。

图4 口述档案研究领域论文关键词突现图

图5 口述档案研究领域论文高频关键词共现时区图

将两图结合起来不难发现,早期研究期间“口述档案”一词并未被学者普遍接受,“口头传说”及“口述历史”等词成为了其代名词,这直接导致这一领域的研究主题模糊,研究内容不明确。1997年口述档案的研究内容、研究对象开始不断扩展、细化,档案工作、档案学、馆藏档案、美国总统图书馆成为这两年关注的主题。2011年冯舫女发表《试析口述档案的真实性与价值——从考察张学良晚年对九一八事变口述的真伪说起》[6]一文后,口述档案的价值研究引领潮流,相关论文层出不穷。2012年开始,口述档案研究似乎找到了新的突破口,学者们不再执着于研究“口述档案”这一概念本身,转而作用于实践,探究其在少数民族文化、社会记忆、非物质文化遗产等方面所发挥的巨大作用,不断扩展研究的广度与深度。

4 我国口述档案领域的三大研究热点

从上述分析中,不难看出我国口述档案的研究主要集中于少数民族口述档案、社会记忆口述档案以及非物质文化遗产口述档案三大领域,具有高度的集中性,成果丰硕。

4.1 少数民族口述档案研究

利用口述档案的访谈方法,对少数民族历史文化进行研究是目前我国口述档案研究的最大热点。黄琴等[7]认为云南各个少数民族中的土司、毕摩、东巴、和尚、巫师、长老、民间艺人等是对当地的历史、艺术、科技、宗教、伦理道德、风俗习惯最为了解之人,但随着这些在世的老人越来越少,导致大量宝贵的口述历史档案无法传承下来,少数民族的历史文化面临消亡的风险,因而急需通过征集、管理、利用口述历史档案的方法尽可能地保护和抢救云南民间少数民族的历史文化。黄志洪[8]则认为口述档案是少数民族档案的重要组成部分,是少数民族历史发展的真实记录,也是少数民族传统文化长期沉淀积累的结果。口述档案可以有效弥补一般民族文献的不足、为史学研究提供较为准确的文献资料、为后期发掘民族历史文化资源奠定基础,是保护和传承少数民族民间文化遗产的重要举措。

4.2 社会记忆口述档案研究

基于口述档案这一形式,对社会记忆进行研究也是当前我国口述档案研究领域的一大热点。王玉龙[9]提出口述历史档案的产生、收集、保管及开发利用就是构建社会记忆的过程,天然地蕴含社会记忆的因子,认为传统档案保存的大多是社会上层精英与政府机构的文书记录,是一种“自上而下”地构建社会记忆的方式,而口述档案则记载了底层人民的记忆,使底层人民的声音得以传播到世界各地,打破了“精英历史”一统天下的格局,有利于促进社会的公平与正义。韩良[10]也认为口述档案是另一种角度的社会记忆,承载着社会历史的记忆,是构建社会记忆必不可少的重要部分,提出口述档案不仅可以从不同主体、不同角度来记忆,作为传统档案所构建的社会记忆的补充、矫正,而且,作为既包含了当时的客观事实又包含了讲述者主观意志这一独特形式的口述档案更是为社会记忆融入了更多的新元素,使其更加鲜活;此外,记载了边缘人群声音的口述档案能够打破以官方主流为主体的传统档案模式,更好地激发民族认同感、归属感。我国“城市记忆工程”、“乡村记忆工程”的开展也能反作用于口述档案的实践工作,推动口述档案的快速发展。以非遗为代表的数字记忆建设也为口述档案提供了更为艺术化的呈现方式,更好地传播给社会大众。

4.3 非物质文化遗产口述档案研究

对非物质文化遗产的研究也是口述档案领域的主要研究方向。吕鸿[11]指出非物质文化所具有的“群体记忆,口传心授”的特点决定了口述档案必然会在非物质文化遗产的传承中起主导作用,但由于人们对口述档案的重要性认识不足、口述档案建档工作迟滞、缺乏对口述档案建档的组织保障、人财物基础薄弱等原因导致我国非物质文化遗产的保护工作举步维艰,因此加强口述档案宣传的学术研究、规范口述档案的管理工作迫在眉睫。而针对非物质文化遗产传承人的建档路径,王云庆等[12]提出了三点建议:一是要积极到文化发生地寻访传承人,对具有保存价值的传承人的艺术表演、手工技艺等进行记录和保留,做好传承人的档案征集工作;二是为了完整、鲜活地保存具有视觉、听觉乃至味觉等多方面的非遗信息,应充分运用数码技术、3D成像技术等新科技;三是要注重对口述档案的记录和整理,为了避免因传承者个人感情、语言口误及其不完整记忆等因素导致口述档案失真,要将采集到的口述档案同有据可考的相关史料、资料进行对照,以确保口述档案的真实性。