从副文本角度解读江枫的忠实翻译观

2021-01-07王云坤

王云坤

(广东培正学院 外国语学院,广州 510800)

一、前言

江枫,曾经两度荣获翻译终身成就奖,是中国著名诗歌翻译家。他为中国当代译介外国诗歌做出了重要贡献,翻译了大量国外著名文学作品,尤其是英国著名浪漫主义诗人雪莱及美国诗人狄金森的作品。目前国内对于江枫先生及其译著的研究集中于探讨其诗歌翻译的技巧,以及形似和神似的内涵和关系。但是研究对象和研究方法较为单一,主要通过对比诗歌的不同译本来研究江枫的翻译技巧和风格,忽略了其副文本信息。因此,本文从副文本的角度,对江枫译著的副文本进行梳理和总结,以丰富和补充江枫的翻译观的研究。

二、副文本的研究角度

杰拉德·热奈特(Gérard Genette)最早提出副文本这一概念,并将其比喻为“门槛(threshold)”。他认为副文本是“围绕和补充在文本周围的一系列语言或其他形式的材料”,“延伸文本,呈现文本,”“以确保文本销售和接受”[1]。根据文本的位置,副文本被划分为内副文本和外副文本,其中内副文本包括出版商内文本、作者署名、标题、插页、致谢和题辞、引语、序言、内标题、注释等。凯瑟琳·巴切勒(Kathryn Batchelor)在沿用“门槛(threshold)”概念的基础上,结合当前社会发展,尤其是翻译的研究趋势,对其进行进一步分类和阐述。“threshold”译为“门槛”,其比喻义为“a point of entry or beginning”,副文本就是理解文本的开端。在《翻译与副文本》一书中,副文本被定义为,从副文本的功能角度出发,副文本是为文本精心制作的门槛,能够潜在影响帮助文本接受。[2]142

三、江枫译著副文本库

对于译本来说,“a translated text would be considered a text in its own right and with its own paratexts.”[2]142。副文本的概念具有复杂性和流动性[3],凯瑟琳·巴切勒在书中也指出在研究之前应确立副文本库(paratextual corpus),而是否纳入副文本库之中取决于研究问题。在进行副文本分析之前,需要根据研究问题来建立副文本库,不必面面俱到。为了研究江枫的翻译观,本文选取他的代表作《雪莱诗选》,《狄金森诗选》及其再版以及《雪莱全集》中的译序跋、插图、注释和年表建立副文本库进行分析和研究。江枫曾经谢绝了和郭沫若一同翻译出版雪莱诗歌的机会,因为他认为“译诗,也像写诗,最大的愉快莫过于看到自己的作品按照自己的构思和趣味完成。”[4]因此时隔多年终于得以出版的译著能够较好地体现江枫的翻译观。

(一)译序跋

江枫的翻译观主要集中在他翻译雪莱和狄金森诗歌的经验之中,因此本研究选取的译序跋包括《雪莱诗选》[5]及其再版后记及译序,《狄金森诗选》[6]及其再版后记及译序。《雪莱全集》[7]虽然是集体译著,但江枫作为主编,为该译著作序,还包括《雪莱夫人序1839年初版雪莱诗集》、《雪莱夫人跋1839年初版雪莱诗集》以及《雪莱夫人序1824年版雪莱遗诗集》。

凯瑟琳·巴切勒专门从时间性角度来分析译本的副文本,将其分为六类:原作前副文本(pre-ST)、原作即时副文本(with-ST)、原作后副文本(post-ST)、译作前副文本(pre-TT)、译作即时副文本(with-TT)以及译作后副文本(post-TT)。江枫本人所著的译序跋都属于译作后副文本,主要内容包括:译者的翻译观点;译者的翻译修改;原作者简介。而雪莱夫人所作的译序跋就属于原作后副文本,但是凯瑟琳·巴切勒在书中说“There is fluidity around when paratexts appear,disappear and reappear.”[2]157副文本具有流动性,能够出现、消失和重现。译者可以选用原作后副文本作为自己的副文本,为自己的译本服务,体现自己的翻译观点。

(二)注释

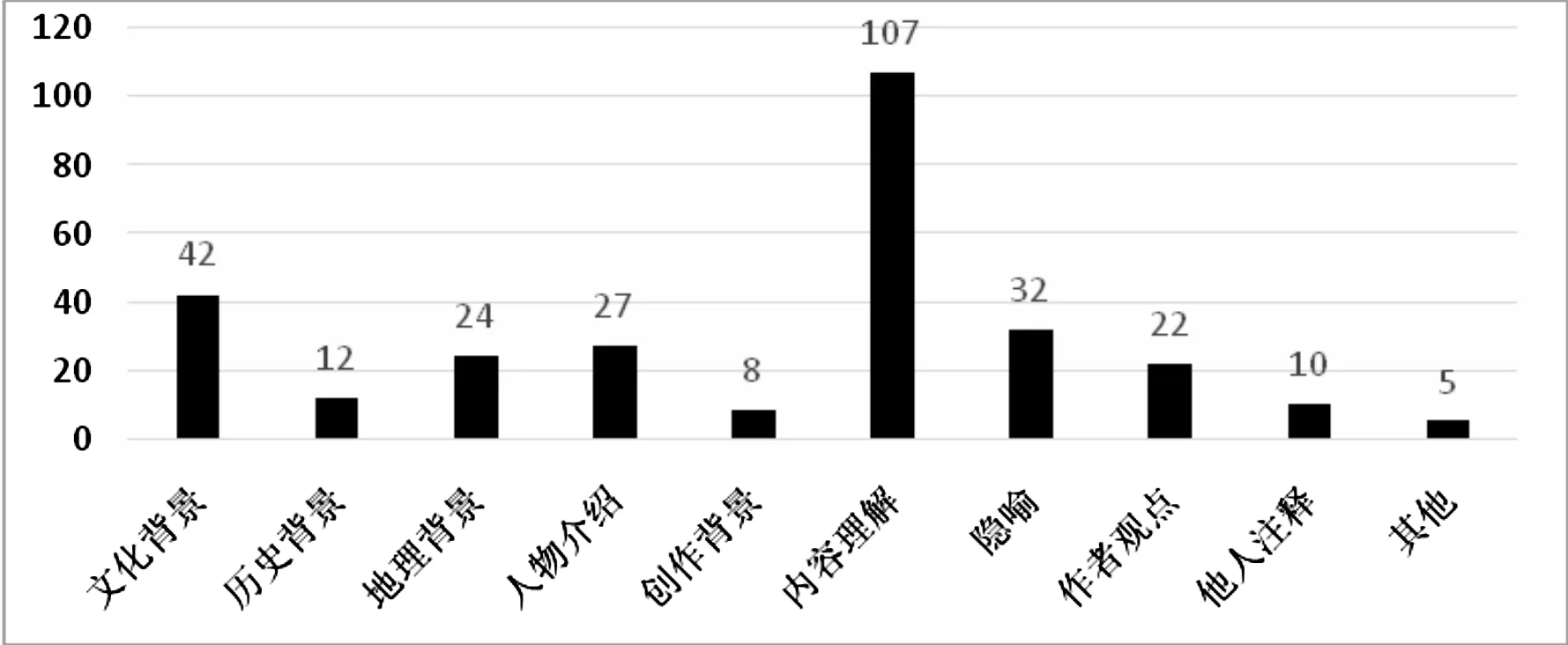

本文研究的注释主要来自《雪莱诗选》,因为江枫在这本译著的译序里具体阐述了他的翻译观,而注释则是他的翻译观在翻译实践中的体现。全书一共添加了262个注释,包括234个正文注释以及28个说明性注释。说明性注释解释了诗歌创作的原因,而正文注释则是对诗歌具体内容的解释。有31个注释提供多重信息,其中6个注释有所重复,因此将多功能注释重复计数,并删去重复注释,一共289个注释。下面将其进行分类分析。

文化背景注释主要介绍圣经、希腊神话、文学知识,以及少数风俗文化。历史背景注释主要是指诗歌中所涉及到的各种历史事实,包括诗歌创作的历史时期以及所提及的历史事件。人物介绍注释主要包括著名的历史人物,如拿破仑、华兹华斯等,以及在生活中和雪莱相关的人物,如他的妻儿,朋友等。创作背景注释主要解释诗歌创作的原因以及创作过程中的一些相关事件。内容理解注释包括对某个词语,短句,甚至章节的理解,还包括诗歌之间的指向关系。其实隐喻也是内容理解的一部分,但是江枫专门指出“比喻,是诗歌翻译中必须特别重视,尽可能译的准确的结构成分”[8]42,因此将其单独分类。他人注释包括他人的理解与评论。作者观点注释指在诗歌中所体现的作者关于自由、非暴力、泛神论等的观点。其他包括雪莱原注、雪莱生平、译者观点。

图1 《雪莱诗选》注释分类

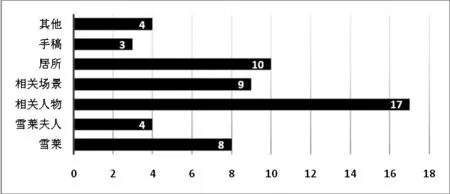

从物质性角度来看,凯瑟琳·巴切特考虑到了视频、音频等多种文本,从副文本元素表达的形式、副文本元素表达的媒介、副文本元素具体化的媒介、文本存储的媒介、文本发现的媒介这些方面进行分类,江枫译本的副文本都属于静态副文本,包括文字和图片形式,主要是以印刷出版物的形式呈现、存储和传播。现仅以江译《雪莱全集》中的图片为例进行分类分析。其中相关人物主要是诗歌中提到的相关人物,而相关场景指的是雪莱学习、创作或者诗歌中描绘的场景,其他指的是对于雪莱的各种纪念。

图2 《雪莱全集》图片分类

(三)年表

江枫在《雪莱诗选》和《狄金森诗选》的早期版本中都使用了年表,客观呈现作者生平经历和诗歌的创作历程。

四、 从副文本解读江枫的忠实翻译观

(一)忠实的译者

译者具有扎实的双语语言基本功。江枫年少时就开始学习英语,曾在西南联大附中学习,使用的英语教材是由林语堂编写的。而后考入清华大学外文系,江枫曾在《〈雪莱诗选〉译后追记》中提到,在清华大学所读的各种著作虽非全部和英语相关,但是都会“产生或隐或显的影响”[5]295。其转业后又进入北京大学中文系继续深造。至此,江枫的中英文都日益精进,为日后的译诗奠定了基础。

译者具有丰富的生活阅历。“生活也是再创作的重要源泉,[5]295”如果缺乏生活经验的积累,就无法体会原作者的各种情感,领悟诗歌中所蕴含的深意。江枫在部队服役期间仍在翻译雪莱,把社会生活和雪莱诗歌所表达的精神相结合。

译者对于原作者和原作都做到力求甚解。严肃的翻译过程同时也是研究的过程。“任何一部忠实的译作,都不能不是对于原作及其作者深入研究的结果。”[8]236江枫在《雪莱诗选》和《狄金森诗选》的最初版本中利用年表展现作者的相关信息,隐形促进读者了解作者创作诗歌的背景和理念。而在之后的译本中,在对作者充分研究的基础上,江枫显性分析评价作者的创作理念。例如江枫在《雪莱全集》译序中结合雪莱的生平,将其诗歌的主题进行分类,深入剖析其创作的背景和目的,方便读者读懂雪莱诗歌背后的深层含义。在《狄金森诗选译序》中,江枫详细介绍了狄金森的生平,分析狄金森诗歌的用语、选材,韵律、文体等,并将其和惠特曼的诗歌对比,以期更好地翻译狄金森的诗歌,并帮助读者理解。此外,江枫在《雪莱全集》中保留了雪莱夫人的序跋,因为雪莱夫人一直致力于“为公众提供一个版本完善的雪莱全集,”[7]1这和江枫翻译《雪莱全集》的观点不谋而合。雪莱夫人作为最了解雪莱的人之一,更理解雪莱的性格和气质所赋予其诗歌的内涵,创作灵感的来源,对于雪莱的描述更为真实和贴切,有助于读者从不同的角度了解雪莱的创作理念。与此同时,江枫还在《雪莱全集》中使用了雪莱相关人物和场景的图片,从全方位多角度呈现雪莱的生活和创作。

译者具有实事求是的严谨的翻译态度。江枫在《雪莱诗选》新版后记中承认“不自知的差错,几乎为任何译家所难免”,[5]214但是必须及时作出相应的修正。他所翻译的雪莱诗选和狄金森诗选曾多次再版,每次出版都会进行必要的补正。例如在《狄金森诗选再版附记中》,他根据美国学者的考证,将狄金森生前公开发表诗作的数量由八篇改为十篇,对狄金森手迹中的诗歌进行补充翻译,并补充发表年份和序号,修改说明诗歌中所提的人物关系,修改译文中的用词等,不断修改自己的译作,精益求精。

(二)翻译功能的忠实

在《〈雪莱诗选〉再版后记》中,江枫认为文学翻译的基本任务有三点,为一般读者引进有价值的读物,为诗人和作家提供可借鉴的参考,为研究工作者输送形神兼备的研究资料。[5]212但是不论针对何种读者,翻译的功能都是一致的。对于翻译的功能,他认为翻译最本质的功能只能是“通过载体或媒介的转换传递信息”[8]5,也就是忠实地翻译,通过译语来传递原语所承载的信息,实现文化交流,而不能因为翻译而导致文化错位。因此在翻译的过程中,江枫使用了大量文化注释,包括宗教、神话、历史、地理等,解释中西方文化的差异,减少文化错误。

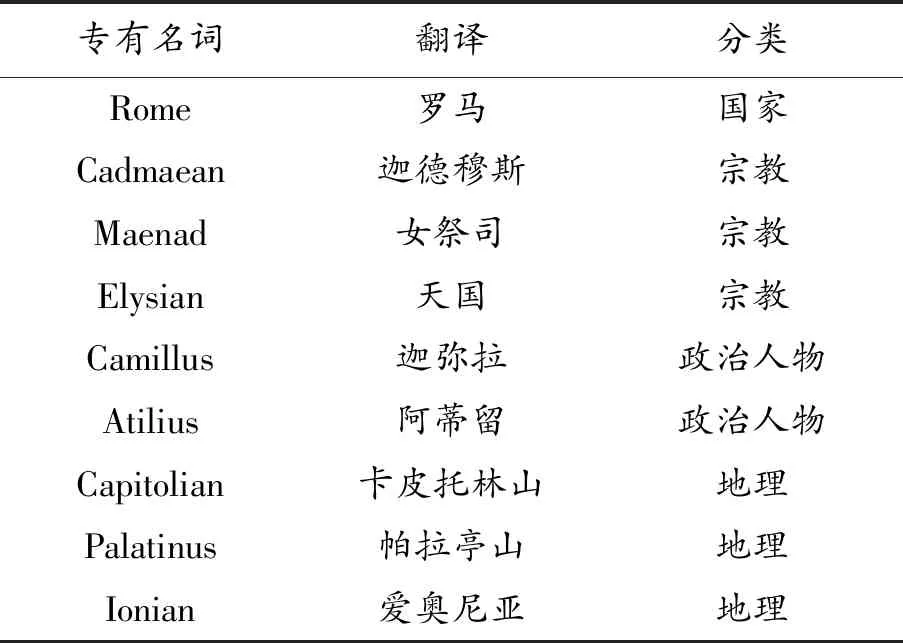

在《自由颂》这首诗的第七小节中,如表1所示,一共出现9个专有名词,只有Rome和Elysian意义确定,其他的专有名词包含着宗教、历史、地理含义,音译无法呈现诗歌的深层含义。江枫一方面使用音译保留诗歌的形似,不改变诗歌的内容,另一方面通过注释进行补充性阐述,尽可能传递原语的内涵,最大程度上忠实于原作。这节诗歌描述了罗马追求自由的过程:就像迦德穆斯的女祭司哺育幼狼一样,罗马继希腊之后渴望领会到自由的真谛,为了这神圣的事业,政治家迦弥拉和阿蒂留都作出了牺牲,但最终奴隶制阶级的民主政治仍被奴隶主寡头独裁所取代。说明罗马并未领会自由精神的精髓,只是模仿表面而已。

表1 《自由颂》第七小节的专有名词翻译及分类

(三)翻译内容的忠实

对于翻译诗歌内容的理解,江枫认为诗歌可译,可译的是诗歌所表达的情感,因为情感是共通的,即使语言不尽相同,但语言都源于生活,可以通过译诗在译入语人群之中达到共情的效果。而实现共情的有效途径就是忠实于原文。忠实不等同于原文,而是尽可能缩小现实的忠实和理想的忠实的差异。即使文本意义不确定,仍旧可译。只要文本确定,它所传达的全部信息,也包括其不确定的意义,就可以通过忠实的翻译传达,以达到“言有尽而意无穷”[8]39的效果。诗歌的语言特点就是表达简短精悍,含蓄的诗句就像是“多解方程式”[5]302,应当尽可能保存原作的多解性,而不必勉强做出选择。译者应避免对于原作进行主观性阐释,理解不能深化,不能浅化,力求忠实对等。

在《阿多尼》这首诗的第四小节中,最后一句“the third among the sons of light.”直译为“光明的第三子”,但是其所指含义并不确定,因此江枫在翻译时一方面选择将其直译为“光明之子中的第三位”,客观保留了这种不确定性,忠实于诗歌的内容,不进行主观判断,让读者形成自己的理解。一方面在注释里,他阐述了威廉·M·罗塞蒂的观点,认为这可能指的是弥尔顿,因为《阿多尼》是一首为济慈写的挽诗,而在这一小节中再一次哭泣是为了另一位英国伟大诗人弥尔顿,以此来表达对同样伟大的诗人离世的惋惜。此外,他还表明了自己的理解,认为雪莱可能受布封的《地球理论》的影响,把地球视为光明,也就是太阳的第三子,为读者呈现多种理解。

在《致云雀》这首诗的第十七小节,“Waking or asleep,”江枫将其直译为“是醒来或是睡去”,查良铮将其译为“无论是安睡,或是清醒”,看似意义相差无几,实际上查良铮描写的是云雀的状态,无论云雀安睡或是清醒时对待死亡的态度。而江枫在注释中解释,“有人认为死是从如梦的人生醒来,有人认为死是长眠”[5]124,这本身就可以当做对死的理解。但是其在翻译这句诗歌时仍忠实于原文,给读者留白想象的空间,仅将自己的解释写在注释里供读者参考。

(四) 翻译形式的忠实

对于翻译诗歌的形式,江枫认为诗歌的形式即内容,密不可分,但诗歌的“形”并不指的是格律。在《〈雪莱诗选〉译后追记》中他指出,“所谓形,也绝不是脚韵。”[5]298接着,他在《形似而后神似——在全国第一次英语诗歌翻译研究会上的发言》中继续解释“形似的概念远大于韵式相似。”[8]19更重要的是其“形象语言和修辞手段。”[8]19形象语言包含所有的实词。原语中的每一个实词都应被当做比喻,尽可能忠实地呈现在译入语之中,使译作以新的形式再现原作之神。

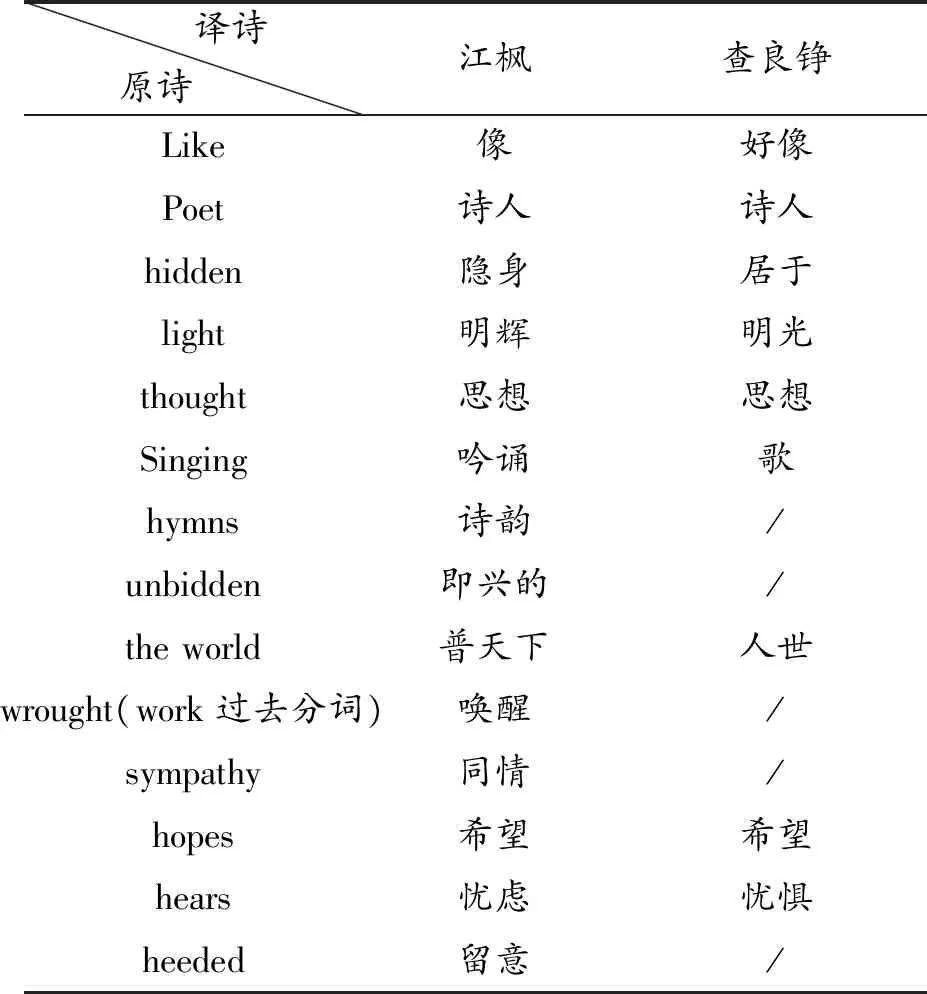

在《致云雀》这首诗的第八小节,雪莱直接把云雀比作诗人,以此来表达诗人的使命感和责任感,是诗人的理想自我形象。云雀飞向天空,尽情欢唱,诗人同样追求理想,表达自我,但是诗人却受现实所困,而云雀却可以勇往直前。

通过表2的对比可以发现,原文中所有的实词在江译中都得以体现,而在查译中则进行了删减。前两行明确诗人的形象。“hidden”在江译中译为“隐身”,而在查译中译为“居于”,这反映了诗人和思想的关系。在江译中,诗人只是思想的载体和体现,“隐身”其后,突出思想在艺术创作中的地位。而查译则将诗人“居于思想的明光中”,体现了诗人本身的重要性。第三行指出诗人的行为,江枫直译为“吟诵者即兴的诗韵”,虽然原文中使用了“singing”一词,但是鉴于诗人的身份,“吟诵”更为合适。而“unbidden”在江译中译为“即兴的”,强调好的艺术创作必定是真情实感的自然流露,体现了雪莱对于诗歌的追求。而查译则牺牲了一些原文中单词的意象,将其深化为“昂首而歌”,营造一种精神振奋,斗志昂扬的气氛。最后两行明确诗人的影响,宣扬了诗人的神圣使命。在这一节诗的注释中,江枫就解释了雪莱写诗的原因,那就是“为了唤起和传达人与人之间的同情”[5]121,因此,江译将其译为唤醒同情。而江译中的“从未留意过的”一词表明诗人比常人更加敏感细致,能够敏锐地发现常人未曾留意的真理,并唤醒他人的同情。而在查译中“wrought”、“sympathy”和“heeded”都没有得到体现,浅化了诗人的影响,只是“感动”他人而已。因此,翻译诗歌要完整地呈现原语中的比喻,丰满其塑造的形象,“形似而后神似”。

表2 《致云雀》第八小节中的实词及翻译

(五)翻译方法的忠实

为了追求“形似”,对于翻译诗歌的方法,一种是脱离原作而选择旧体韵文格律进行翻译,另一种是刻板照搬原作韵式,江枫在《〈雪莱诗选〉译后追记》中认为二者皆不可取。他主张一种折中的翻译方法,“遣词造句也应尽可能贴近原文,但要避免呆板、滞涩,对原诗格律,也尽可能采纳汉语诗歌可接受的部分”[5]298。也就是在不妨碍行文流畅的条件下尽可能直译,但是当二者发生冲突时应委屈原作形式。

《两个精灵:一则寓言》这首诗用四个小节描写了两个截然不同的精灵,每个小节八行,四行一个重复。前三行是抑扬格五音步诗行,第四行是扬抑格二音步诗行,其基本韵式为abacbabc。但是雪莱在第一小节破格使用了abacbdbc的韵式。江枫在第一小节使用的韵式为abacdabc,分别为:翅膀(a)小心(b)飞航(a)来临(c)晴明(d)翱翔(a)动人(b)来临(c),b和c同韵,既没有完全遵守基本韵式,也没有按照雪莱破格使用的韵式,因而使用了“晴明”和“翱翔”这两个词。“晴明”营造天朗气清的空灵意境,和精灵相对应,而精灵在风和光中漫步的方式也只能是“翱翔”。因此江枫尽可能移植原作节奏,但是也不必易词就韵。

四、结论

本文从副文本角度出发,整理了江枫译著,建立了副文本库,包括其主要译著的译序跋、注释、图片和年表,并对其进行分类描述,并将译本和副文本综合分析,深入研究其翻译观点。关于译者要求,江枫认为译者应当忠实于语言,忠实于生活,力求甚解,精益求精;关于翻译功能,他认为翻译应当忠实地传递原语信息;关于翻译内容,他认为翻译应当忠实于原文,不可过度解读;关于翻译形式,他认为“形似而后神似”,比喻是翻译诗歌的核心;关于翻译方法,他认为应当直译,移植原作形式又不过分拘泥。