德辅博物馆“熊陶尊”造型考辩

2021-01-07赵伟翔董少昕

赵伟翔 董少昕

(渤海大学,辽宁锦州 121000)

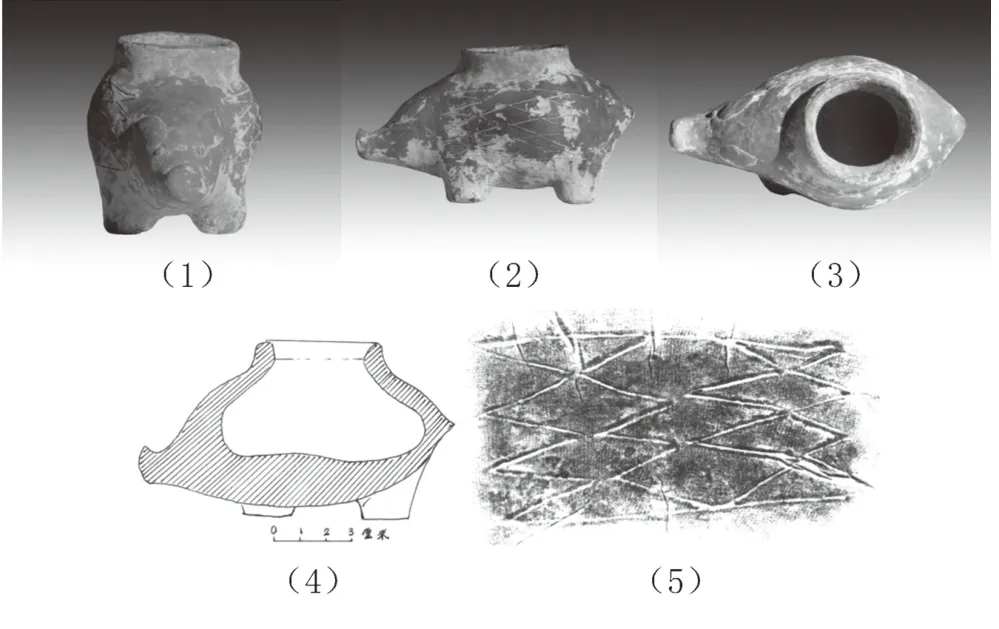

红山文化“熊陶尊”为我国辽宁省朝阳市德辅博物馆馆藏国家一级文物,如图1 所示[1-2],该陶尊通体长约12.2cm、宽约6.2cm、高约6.5cm、重286g,材质为夹砂红陶,器物形制为一兽形陶尊,造型兼具熊与猪的外形特征。该陶尊起初是民间收藏之物,故此难以追溯出详细的出土地址,德辅博物馆收藏之后,郭大顺先生将其断代为红山文化时期出土物,邵国田、王冬力、杨朴、杨旸、张丽红等知名学者通过研究认为该陶尊是带有宗教性质的酒具①。

图1 德辅博物馆“熊陶尊”

“熊陶尊”对于红山文化研究有两大重要意义:一是红山文化时期的陶器制品中,此种从造型上对自然动物进行模仿的陶器十分罕见,其发现是红山文化研究资料的重要更新;二是经科学检测,“陶熊尊”内壁上附着的沉积物为水果发酵而产生的酒液凝结体,说明此陶尊曾盛放过果酒,这是第一件能够直接证明红山文化确凿存在酒制品的考古资料。这二者对于红山文化研究的价值无疑是极为重大的。邵国田、王冬力、杨朴、杨旸等认为这是红山文化酒文化及宗教文化的体现,具有重大研究意义。基于“熊陶尊”在科研中的重要性,对于其造型所选取物象进行考辩无疑也是十分重要的。

1 “熊陶尊”造型争议

“熊陶尊”的民间收藏者起初为其命名为“猪陶尊”,德辅博物馆将该陶尊收藏之后受民间收藏者影响,也曾将它命名为“猪形红陶罐”,后根据郭大顺先生、邵国田先生等的意见将其更名为“熊陶尊”。目前关于“熊陶尊”造型所选取物象尚存在一些争议。争议主要体现在该陶尊是“熊陶尊”还是“猪陶尊”。邵国田、王冬力、杨朴、杨旸等学者支持“熊陶尊说”;张丽红、陶松林等学者力主“猪陶尊说”。争议主要体现在三个方面:

1.1 器物整体外形

“熊陶尊”认为该器物的整体外形明显与熊相同。邵国田、王冬力曾将熊陶尊与德辅博物馆馆藏兴隆洼文化石熊进行对比,认为该器物粗壮的四肢与宽短的尾巴明显是对熊外形的模仿。“猪陶尊”对此持有相反观点。张丽红曾将兴隆洼文化石熊(如图2 所示)、小河沿文化蚌雕熊偶(如图3 所示)、小河沿文化猪首陶器(如图4 所示)进行对比,发现该陶尊与新石器时期辽西地区的熊形象不同,反而与小河沿文化猪首陶器中的猪形象相似,认为该陶尊的整体外形与其形态肥硕的特点都与现实生活中的猪相同[3]。

图2 兴隆洼文化林西石熊

图3 小河沿文化蚌雕熊偶首陶器

图4 小河沿文化猪首陶器

1.2 器物局部特征

“熊陶尊”认为古人表现猪时都刻画猪的獠牙,该陶尊并无獠牙,因此不是猪[4]。张丽红曾做过相关解释:“熊陶尊”与小河沿文化猪首陶器(如图4 所示)中的猪形象相似,古代曾有对猪形象的类似处理,并认为该器物吻部上翘、眼睛小而圆、耳朵较大等特点明显与熊有异,反而与现实生活中“猪”的形象如出一辙。陶松林持与张丽红相同观点。邵国田、王冬力曾提到过“至于论其吻长、耳尖等特征不是熊的均不足论,因为现实中的熊就有长尾尖耳者。”似乎是对“熊陶尊”长吻、贴耳等特征的回应,但其观点模糊,并不十分明确。

1.3 文化内涵表现

“熊陶尊”认为“熊”是红山文化的图腾信仰,“熊陶尊”是对这种图腾信仰的反应。邵国田、王冬力列举兴隆洼文化、赵宝沟文化、红山文化及小河沿文化中与“熊”有关的文化遗存,分析出新石器时期辽西地区曾出现过对于“熊”的图腾信仰,这种信仰甚至在青铜时代仍存在。杨朴和杨旸认为“熊”是对红山文化的反映,将“熊陶尊”解读为女神、孕育、创造的象征、红山文化派生出的象征形式、红山文化女神文明的“圣杯”。“猪陶尊”另有解释,张丽红认为“猪”是红山文化女神崇拜的图腾,“猪图腾”自古以来都是传统祭典牺牲仪式中的重要角色,若是把该陶尊的造型解释为“猪”,对其表现的文化内涵既能够进行合理解释,又符合红山文化女神崇拜的文化传统,因此其认为“猪”的形象出现在宗教性器具中更为合理。以上三方面为“熊陶尊”造型的主要争议。

2 “熊陶尊”形制辨析

鉴于“熊陶尊”对于红山文化的重要意义,在“熊陶尊”造型中所选取物象之确定也就显得尤为重要。

2.1 从器形角度分析

2.1.1 红山文化时期的“猪”形象

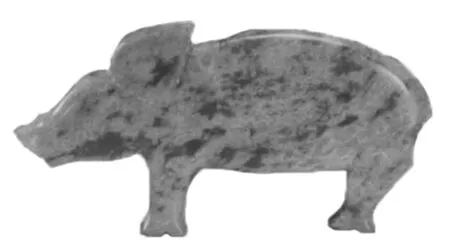

无论是对于“熊陶尊”的整体外形还是对其局部特征的争论,都难以绕开一个基本问题,那就是红山文化时期的猪到底是何形象[5]。“猪陶尊”,该陶尊与现实生活中猪的许多特点相符,严格来说该陶尊造型与现代猪有相近之处,但值得探讨的是红山文化时期是否已经出现这种现代猪的形象。根据考古发现,红山文化时期已经发展出畜牧业②,但当时畜牧技术处于起步阶段,并不会对野猪进行完全驯化。刘敦愿先生曾对湘潭县出土的商代豕尊进行研究,证明该豕尊反映了商代家猪的形象,即商代家猪仍具备鬃毛、獠牙等野性特征,说明商代养殖猪外形仍带有野性特征。三门峡市虢国博物馆馆藏的西周玉猪(如图5 所示),表明西周时期的艺术品中才出现与现代猪近似的猪类形象。商代畜牧业发展历史远远长于红山文化,据此可以推测,红山文化时期不会比商代更早出现现代猪的形象,红山文化养殖猪的形象应与野猪相似,具备獠牙、鬃毛等外形特征。“熊陶尊”与现代家猪形象有符合之处,但与红山文化时期猪的形象有差别,因而该陶尊并非选取猪的形象。当然,并不排除红山文化时期出现过对家猪进行阉割的可能。对家猪进行阉割有可能会让当时的家猪褪去野性特征,从而表出与现代家猪近似的形象,但在崇拜生殖的红山文化时代,将阉割猪的形象安排在生活器皿甚至宗教器皿中,显然是不可能的。

图5 三门峡市虢国博物馆馆藏的西周玉猪

2.1.2 从器物的整体外形来看

“熊陶尊”着重表现动物头部与前躯硕大、躯体重心微微前倾的特点,应是为了强调该动物具备强大的心肺功能,善于冲击。粗壮的四肢是对该动物强大力量的表现。因此该动物为强壮、善于搏斗的猛兽。熊无疑符合以上所有特征。关于该器形体型肥胖、腹部硕大的特点:一是从实用角度出发,增加器物内部容积;二是一种艺术的加工与夸张变形,可作为强调器物体形肥硕、强壮之解释,这种做法在商周时期的豕尊、豕卣、鸡卣等器物的造型安排上极为常见。

2.1.3 从器物的局部特征来看

“熊陶尊说”支持者认为当时猪的形象应有獠牙等特征,上文已经对此已经分析过,在此不多赘述。支持“猪陶尊”的学者认为该陶尊长吻、贴耳等特征与熊的形象不符,这里对该两处作出解释推测。

关于吻部的造型,长吻的特征并非猪独有,熊也有长吻特征,长吻的造型安排是创作者考虑到器物的平衡性与画面协调性而进行的艺术夸张。吻部翘起被认为是对猪嘴部的模仿,但东北地区的野猪并无吻部翘起的显著特征。现代猪的吻部是翘起的,但上文分析红山文化时期尚未出现现代猪,因此吻部与猪的形象关联不大。该陶尊吻部翘起的设计应是基于整体造型考虑,为了防止该器物吻部显得过分纤细,而将吻部前端翘起以增加视觉厚度,在这种表现手法的帮助下,如图1 中的(1)所示,该陶尊正面视角下的吻部是较为宽厚的,这种表现意图更像是为突出动物的咬合力,展示该动物体魄的强壮。

关于贴耳这一特征的安排可作两种解释。其一是为了表现一种将熊驯化的愿望。在自然界中,动物在攻击或戒备等状态下往往表现出毛发直立、耳朵竖起的特征,而该陶尊贴耳的特征是在强调该动物并无敌意甚至已被驯服,表达出当时人们既崇拜熊,又希望其力量能被自身掌控,从而获益。其二是出于实用考虑,原始时期制陶不易,直立的耳朵不易于保存,容易碰断,因此将其竖耳处理成贴耳。

2.2 从纹饰角度分析

该陶尊目前展现出的纹饰并不复杂,仅在器物腹部划刻出四排从肩部向臀部横向排列、竖向延伸的直线“之字纹”。如图1 中的(5)所示,比较特别的是,排与排间的“之”字尖部相对,产生了菱形网格纹的艺术效果。“之字纹”在红山文化陶器纹样中极为常见,是红山文化陶器形制中的经典纹样。陶尊上的纹样则是“之字纹”的一种应用变形,排与排之间“之”字尖部相对所产生菱形网格纹的效果推测是有意为之。该纹样或可与半坡船形彩陶壶的纹样作相同解释,即所表现的物象可能是渔网,是对当时渔猎文化的反映。据《易经》记载:“古者庖羲氏(即伏羲氏)之王天下也,作结绳为网罾,从佃从渔④。”也就是说渔网在农业经济刚刚出现的新石器时期就已经被发明出来,渔网的渔猎效率远高于原始渔猎方法,红山人在陶器上刻画纹样来歌颂渔网的生产力显然是再正常不过。熊是捕鱼高手,这种纹样出现在熊形陶尊显然是为了强化这一意象,即歌颂渔猎经济生产。这种“之”字纹的使用方式既写实形象,又不逾越红山文化中陶器惯用“之”字纹的传统。“之”字尖部相对还可作另一种解释,尖部相对是为了表现一种对抗,即“针锋相对之意”,这样应用的目的推测是为了表达对熊强大力量的崇拜。

3 宗教崇拜角度下的“熊陶尊”

经过上述分析可初步推断该陶尊造型中所选取的物象是熊。红山文化时期陶器往往体现当时的原始文化信仰,从此角度可对“熊陶尊”造型进行进一步论证。

3.1 红山文化熊崇拜在后世文化中的体现

3.1.1 我国东北地区“满-通古斯”民族与肃慎

我国东北地区满族、赫哲族、鄂温克族的民族语言都属于满-通古斯语族,与这些民族拥有的共同起源有关⑤。朝鲜族学者郑东日认为:鄂温克族、鄂伦春族、赫哲族等现代通古斯诸民族,可上溯到三千多年前的古代民族肃慎。又说:“据我们考证,肃慎的确是通古斯诸民族的始祖”。满族⑥、赫哲族、鄂温克族都是由古时肃慎演变而成的民族,这些民族语言的文化都起源于肃慎。红山文化是东北地区文化的主要源头之一⑦,肃慎与红山文化在地域范围上大致重合,在时间上相近⑧,肃慎文化无疑会对红山文化进行文化上的传承。

3.1.2 我国东北地区“满-通古斯”民族语言中熊崇拜的体现

民族学相关成果的研究表明,我国东北地区的部分现代通古斯诸民族仍留存对熊的崇拜情节。满族词语“uduwen”和“ungga”读音相近,前者可解释为汉语熊类的一种,后者的意思为长辈,这代表在满族文化中,熊与长辈、先祖有意义上的联系。而赫哲语称“熊神”为“mafka sewun”,“mafka”义为“祖父”,鄂温克语称公熊为“amihang”,这个词又是“祖父的”意思,称母熊为“eniheng”,此词又有“祖母”之意,表现出“满-通古斯语”民族先民们视熊为祖先的无比崇敬之情⑨。这种将动物与祖先进行联系的现象在“满-通古斯语”民族文化中较为常见,最为知名的便是满族萨满与鹰的传说。满族传说中,神鹰为人间带来了光与火,从此大地冰雪消融,人类得以繁衍生息,神鹰也为此而牺牲,而神鹰的灵魂化为第一个女萨满⑩。另有一则传说,一对夫妇诞下一女后三年便去世,鹰神格格将这个小女孩抚养长大,将其培养成世上第一个女萨满[6]。满族先民在神话传说中将祖先萨满视为神鹰或神鹰抚育长大的孩子,其实就是对鹰崇拜的演变,因时代与社会的发展,人们将祖先转化为图腾上的动物,使自己与崇拜的鹰图腾联系得更紧密。满族、赫哲族、鄂温克族等民族的语言中,熊与长辈、祖先有如此意义上的联系,势必也是这些民族在传承中对于熊图腾崇拜的一种表现,这些民族语言中反映出的熊崇拜也是肃慎熊崇拜的表现。

3.1.3 我国东北地区“满-通古斯”民族熊崇拜与红山文化

肃慎文化熊崇拜应是对红山文化熊崇拜的传承与发扬,进而流传到诸多现代通古斯民族中。红山文化熊崇拜流传几千年而未被消磨,甚至在这些民族的语言中仍有体现,足见红山文化时期对于熊崇拜之深刻。红山文化中如此重要的动物出现在当时陶尊造型上似乎是顺理成章之事。

3.2 “猪”与“熊”的宗教意义解读

兴隆洼文化、赵宝沟文化、红山文化、小河沿文化等众多北方新石器时期文化遗址中的出土遗存都不同程度反映了新石器时期辽西地区存在关于“熊”与“猪”的崇拜情节。

列维·布留尔认为原始人的思维既是神秘的,又是具有逻辑的。他曾提出过“互渗律”这一概念[7],可以简单理解为原始古代时期的人类由于科学发展所限,对自然形成片面的认知,认为一切事物都有可能感受到的神秘属性和力量,这种力量可通过种种方式对其他事物产生不可思议的作用。这一理论对分析新石器时期辽西地区可能存在的“熊崇拜”与“猪崇拜”作出一定的解释。

3.2.1 解读“熊崇拜”

熊具有冬眠习性,于每年惊蛰时期从冬眠中苏醒,十月左右进入洞穴进行冬眠。新石器时期原始人由于渔猎生产的缘故,必然会经常与熊接触,对这一规律也会十分了解。熊活动于陆地之时,陆地生机勃勃,冬眠以后陆地开始变得肃杀,原始人群将熊的出现与陆地生机的焕发相联系起来是极为可能的。这种思维可以用互渗律来解释,原始人类将熊看作具备神秘属性和力量的生物,认为它可通过某种方式对自然的生长产生不可思议的作用,进而认为熊是掌握自然生长的神。因此红山文化时期人类崇拜熊,认为熊给予自然万物生机,进而在宗教信仰中赋予熊掌握自然生长的职能。若是如此,熊在红山文化中的宗教意义就非常重要,其形象应用在陶尊造型上也就显得顺理成章。

此外,在商周时期,古人也曾因熊的这一习性赋予其特殊的宗教意义。在商周时期的铭文与装饰中,熊纹与蝉纹就曾被一起使用,以殷墟出土的两件组铜斗为例(如图6 所示),一件组铜斗柄上刻着单个熊纹蝉纹,另一件组铜斗柄上则刻着六个头部向上的蝉纹和一个头部向下的蝉纹,而它们中间则刻着一个熊纹,组铜斗上的这两种动物的意义是具有关联的。刘敦愿先生曾提出,蝉活动于夏天,在冬天消失,年年如此且循环反复,因此古代人赋予蝉轮回、复活的含义,用作譬喻移于其他方面,可能与农业方面的宗教崇拜或巫术有关。而熊的生活习性与蝉相似,熊惊蛰时期开始活动,入冬前开始冬眠,年年如此。熊与蝉出现在一起,说明熊也被赋予同样的含义,即轮回与复活。这种含义用之于生活或宗教活动显然更有意义。

图6 河南安阳殷墟妇好墓出土组铜斗

3.2.2 解读“猪崇拜”

野猪常于清晨与黄昏时外出觅食,中午时藏在山林中躲避阳光。性情暴躁、攻击性强,伤人倾向更甚于豺狼虎豹。原始社会渔猎生产时期,当时人类依赖狩猎活动进行食物获取,猪对狩猎人群的侵害使人产生恐惧,人们将猪与破坏、伤害等情感联系在一起。野猪的出现使人联想到伤害、破坏、痛苦,人们崇拜野猪,希望能够以此减少野猪对自己的伤害,并获得力量的加持。到了新石器时期,这种崇拜发生改变。“随着新石器时代农业文化的兴起,原先的狩猎巫术转化为丰产巫术,其中一个主导观念就是大地母亲生养人与万物的观念[8]。”新石器时代农业兴起后,宗教崇拜转向歌颂生产。这一时期农业与畜牧业成为新的生产方式,人类相应地减少了狩猎行为,对野猪的恐惧心理也随之消除很多。当时人们在畜牧生产中与猪经常接触,猪甚至成为了人们豢养宰杀的饲养动物,猪的形象变得不再强大、神秘,不符合巫术与宗教中的神秘性质。此时人类对于野猪的情感是复杂的,肥硕的野猪在畜牧业中象征着食物与财富,但它却经常伤及人类、祸害田地,影响农业生产。野猪在古代是害兽,甚至有“封豕长蛇”一说,红山文化人在畜牧、农业生产生活中也会有同感。到了农业生产稳定的商周时期,人们甚至将猪视为贱畜,除非用于牺牲外,不允许将之制为庙堂器彝。因此红山人不会把这种具有争议的形象作为生活器皿或宗教器皿造型。

猪是我国祭祀活动中非常重要的牺牲。其原因与猪象征着财富有关,古代先民将最肥美的牲畜贡献给供奉的神以表示信仰虔诚,祈求神实现祈祷人的诉求。若是说红山人将猪的形象制成陶尊以示牺牲之意也并非没有可能,这种做法在商周时期青铜器中也屡有发生。但“熊陶尊”似乎并非用于此途,原因在于古代宗教活动中用于牺牲的猪都是成年肥硕的猪,这样才能体现出将“财富”供奉给神灵的虔诚信念,商周时期用于此途的青铜器也无不一是体形硕大,反观“熊陶尊”的尺寸规格较小,陶尊上的动物不是为了凸显牺牲之意,因此难以将该陶尊解释为用于牺牲的“猪陶尊”。

综上所述,在红山文化的宗教思想中,“熊崇拜”具有掌控大地生长、轮回、复活的宗教意义。而“猪”崇拜则更倾向于象征着力量、财富与牺牲。无论是“熊陶尊”或“猪陶尊”都可以对“熊陶尊”进行宗教崇拜上的解释,但结合“熊陶尊”的器形与“猪熊”二者宗教意义的重要性来看,“熊”的宗教意义更符合新石器时期的巫术思想。就“熊陶尊”宗教崇拜角度而言,将其解读为“熊”更为合适。

4 结语

从外形分析上来看,红山文化“熊陶尊”在造型上与“熊”形象十分相似;在动物特征的表现与强调方面,又与“熊”十分吻合,可以认为该陶尊是“熊陶尊”。将“熊”这一意向进行文化上的解读,其生产、轮回、复活的内涵与红山文化也十分契合。因此,该陶尊无论从造型角度还是纹饰角度,或是文化思想角度,将其解释为“熊陶尊”似乎都更为合理。上述推断皆基于已发表的考古资料展开,红山文化博大精深、源远流长,目前的考古活动尚未对其进行全部发掘,待到新的考古资料出现时,或是指向“熊陶尊”,或是指向“猪陶尊”,或是有其他的推断也未可知。

注释

①杨朴,杨旸.女性文明的象征符号:熊陶尊造型意义的文化解读[J].吉林师范大学学报(人文社会科学版),2018,46(5):15-22.

②孙永刚,贾鑫.辽西地区红山文化时期生业方式及其相关问题研究[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2016,39(4):129-134.

③刘国祥.红山文化研究[D].北京:中国社会科学院研究生院,2015.

④[周]姬昌.易经[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2009.

⑤郑东日.东北通古斯诸民族起源及社会状况[M].延吉:延边大学出版社,1991.

⑥姚玉成,杨海鹏.肃慎族研究分类综述:近现代篇[J].满族研究,2010(3):30-37.

⑦郭大顺.东北文化与红山文明[J].东北史地,2008(5):50-56+97.

⑧傅斯年.东北史纲[M].上海:上海古籍出版社,2012.

⑨张殿典.满语熊类词语与萨满教文化关系探析[J].江苏大学学报(社会科学版),2012(6):78-80.

⑩富育光.满族灵禽崇拜祭俗与神话探考[J].民族文学研究,1987(3):40-48.