云南省景谷县正兴一带铜矿地质特征与成矿前景分析

2021-01-06李会恺邢东雪孙万林宋绚臻苏辉张立涛庞家俊

李会恺,邢东雪,孙万林,宋绚臻,苏辉,张立涛,庞家俊

云南省景谷县正兴一带铜矿地质特征与成矿前景分析

李会恺1,邢东雪1,孙万林1,宋绚臻1,苏辉2,张立涛1,庞家俊1

(1.华北地质勘查局五一九大队,河北 保定 071051; 2.云南金博矿业开发有限公司,云南 普洱 665000)

研究区处于兰坪-思茅成矿带南部,具有较好的成矿地质条件。近年工作成果显示,研究区部分地层成矿元素背景值较高,土壤异常具有明显的分带特征,且与激电异常吻合较好;已圈定矿脉多位于逆冲推覆构造前端的充起构造部位,且多受反冲断层形成的层间破碎带控制。激电测深显示已有矿脉深部多对应有中阻高极化率异常,且具备一定延深;通过综合分析研究,对研究区成矿前景作出预测,希望能对该区后期找矿工作提供指导。

思茅盆地;推覆构造;反冲断层;铜多金属矿;正兴

西南“三江”成矿带是东特提斯成矿域的重要组成部分,研究区所处的昌都-兰坪-思茅铜铅锌银多金属矿成矿带,是三江地区最重要的铜铅锌银成矿带之一。目前该成矿带内已发现特大型铜铅锌矿床2处(玉龙铜钼矿床、金顶铅锌矿床),铜铅锌银多金属大型矿床11处;成矿带北侧的兰坪铅锌多金属矿成矿作用与走滑-剪切构造有关,南侧的白秧坪、金顶、白洋厂铅锌多金属矿等多与逆冲-推覆构造带关系密切。思茅盆地由早泥盆世前的稳定地块的北东陆缘转化为活动陆缘,并于三叠纪末出现不均衡上隆,继之发生侏罗纪大规模裂陷,拗陷中心即位于中轴断裂东侧无量山一带;古新统红色盆地终结同时,早喜马拉雅运动强大挤压作用形成了各种围岩中的脉状铜矿床,其成矿作用多有构造(变质)热液相关。研究区所处成矿带南部,中轴断裂带旁侧(图1),区域成矿作用以中-低温热液、沉积-改造等成矿作用占主要地位,其成矿时期为喜马拉雅早期[1-3,5]。研究区一带近年投入了大量找矿研究工作,通过对其成矿地质条件、地球物理化学特征等系统研究,对比区域同类矿床的形成和保存条件,以期为区域找矿和预测工作提供帮助。

1 地质概况

1.1 地层

研究区属兰坪-思茅地层分区景谷地层小区,以中生界红色地层为主(图1)。二叠系羊八寨组(P2)主要于龙洞河东侧近南北向带状展布,为一套碎屑岩夹火山岩沉积,属滨海-浅海相含煤碎屑岩建造夹钙碱系列火山岩建造;上部那箐组(P2)属浅海陆棚相泥晶灰岩-泥灰岩建造,局部含炭质,主要分布于龙洞河一带;已有工作显示,羊八寨组地层相对富集Cu Zn Pb Ag Au,为区内铜矿主要赋矿地层。那箐组地层相对富集Pb Ag Zn Sb Mo W Cu,为区内铜铅锌矿主要赋矿地层[2]。

图1 云南省景谷县帕断山一带综合地质图

1.第四系 2.古近系古新统勐野井组 3.白垩系下统南新组 4. 白垩系下统景星组 5. 侏罗系上统坝注路组 6. 侏罗系中统花开左组 7.三叠系上统挖鲁八组 8.二叠系上统羊那箐组 9.二叠系上统羊八寨组 10.铜矿脉 11.构造及其产状 12.遥感环状构造13.化探异常带及编号14.土壤综合异常及编号15.激电异常及编号16.剖面位置及编号

三叠系上统挖鲁八组(T3)主要于电站至龙洞河之间成近南北向带状出露,属滨海潮坪至浅海相炭质泥岩建造,相对富集As Ag Sb Mo Cu Zn Pb, 呈高背景特征。侏罗系地层分布于测区南部,花开左组(J2)为由河流相逐渐转为三角洲相、陆缘近海湖滨浅湖相,为区内铜、铅锌、锑矿主要赋矿层位;坝注路组(J3)属河、湖相复成分粉砂岩-泥岩建造。白垩系地层在研究区广泛分布,景星组(k1)属陆缘近海湖滨浅湖相复成分砂砾岩建造,为拉张构造背景下继续坳陷沉积,为区内铜矿主要赋矿层位之一。南新组(k1)主要分布于小正兴一带,为滨浅湖-湖成三角洲交替沉积环境的紫红色砂岩、粉砂岩,下部在继承晚侏罗世的浅湖相、滨浅湖相与三角洲交替相沉积,为区内铜矿主要赋矿层位之一[2]。新生代地层主要出露古新统勐野井组(E1),属湖相复成分粉砂岩泥岩建造[5]。

1.2 构造与岩浆岩

研究区处于无量山—普洱断裂带南段,构造形态分为褶皱构造和断裂构造两类。褶皱构造主要包括研究区南西侧鱼塘箐短轴破背斜和中南部的帕断山短轴破背斜(图1),未发现与成矿作用有明显关系。区内断裂构造主要发育近NNW向、NW向、NE向及NEE向四组断裂(带),逆冲推覆所成断层系统控制了区域脉状铜矿的产出空间。

早期以F1、F3、F4、F12为代表的NNW向压扭性逆冲推覆断裂为主,东倾,倾角55°~75°主要于研究区西侧形成叠瓦状构造(图1),见少量同走向西倾反冲断层(F8、F9、F10),倾角35°~65。NNW向构造砂岩区内表现为地层产状突变,沿构造陡倾产出;该组构造为区域中轴断裂主要组成部分,前者在研究区以导矿作用为主,对比区域同类矿床研究认为,其次级伴/衍生构造、反冲构造及底板逆冲断层倾角变化部位(构造三角带)为容矿构造(图4),尤其深部应为良好储矿空间[2-4]。中早期为NW向左行平移兼具张剪性断裂(F2、F7、F11),砂岩区表现为脉状碎裂砂岩-变砂(板)岩夹石英脉透镜体,该组构造带中砂岩变形不明显,灰岩区则表现为沿NW向构造产出的溶洞呈串珠状分布。中晚期为NE向压剪性断裂(F6、13),砂岩区表现为挤压片理化砂岩夹石英脉透镜体或石英网脉带;灰岩区多表现为“顺层”形式产出的片理化带,多呈似层状,沿走向可见“膨大、收缩”现象,膨大部位岩石变形减弱,蚀变矿化也呈减弱趋势。NEE向断裂多为成矿后断裂,对矿体多起破坏作用。该组构造多规模较大,与区域性NNW向构造联合控制工作区宏观构造格局(图1)。

研究区岩浆岩不发育,仅在上二叠统羊八寨组地层中夹少量安山质凝灰岩等火山碎屑岩夹层。区域磁法测量解译推断成果,认为研究区内可能存在深源中基性侵入岩体[2] [5]。

2 地球化学特征

2.1 元素含量及组合特征

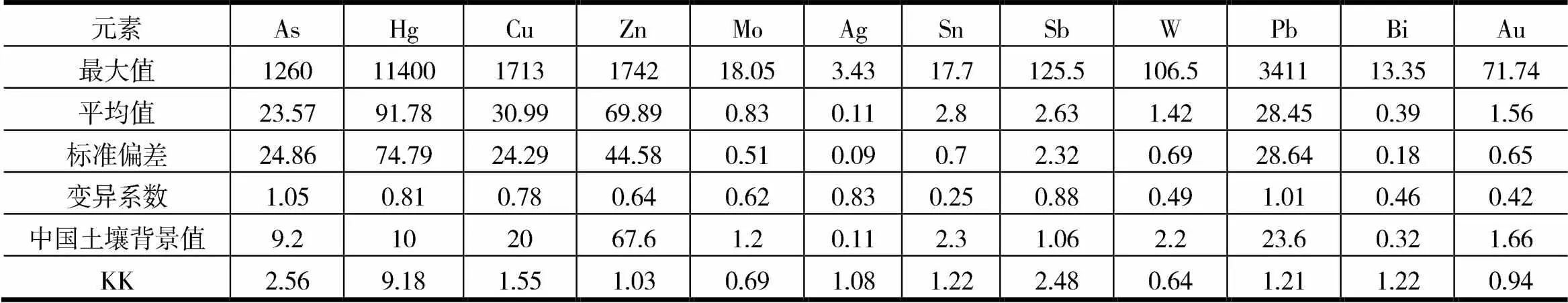

表1 研究区土壤地球化学测量元素含量特征表

备注:Kk(浓集系数)=平均值/中国土壤背景值(中国环境检测总站,1990);统计样数7336件。ω(Au,Hg)/10-9,其余为ω(B)/10-6〗

研究区1∶2.5万土壤地球化学测量成果显示(表1),相对于中国土壤背景值,研究区内Hg As Sb Cu Bi Pb Ag Zn含量偏高;As Pb Ag Sb Hg变异系数较大、分异能力较强,区内分布不均匀,有局部富集趋势。因此,研究区具备形成铜、铅、锌、银、锑等矿产的地球化学基础。岩石样品数据进行聚类分析发现研究区元素间存在一定组合关系,AsSbHg为前缘晕元素组合,WSnBiCuZn反映中高温热液元素组合,PbAg作为本区主要成矿元素密切共生[1、5]。

2.2 综合异常特征

研究区圈定了AP6~12等七处土壤综合异常,并划分为四个NNW向化探异常带(图1),自东向西依次是Ⅰ号铜多金属异常带,Ⅱ号铜铅锌银金多金属异常带,Ⅲ号银铅铜多金属异常带,由东向西、由北向南整体呈现由中高温向中低温变化的趋势[1]。

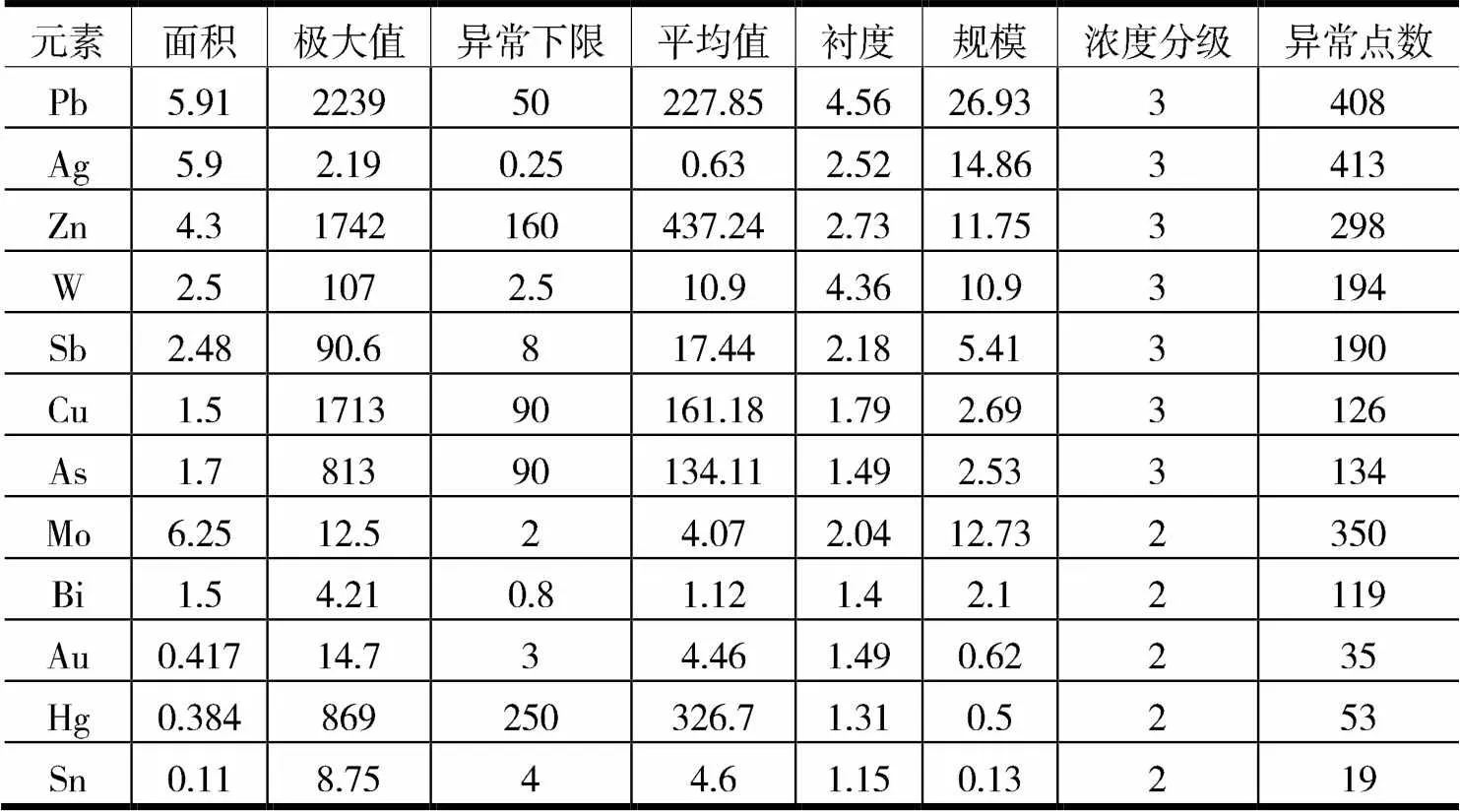

表2 AP9乙综合异常参数统计表

Ⅰ号异常带:主要由化探异常AP10、AP11、AP12组成,元素组合包括Cu、Hg、Pb、Zn等,长4 800m,宽550m,总体受F12控制,沿NW向展布。地表大面积出露羊八寨组碎屑岩,石英脉较发育,具备寻找热液脉型铜多金属矿的异常特征。

Ⅱ号异常带(AP9):由化探异常AP9组成,长6 850m,宽1 630m。异常由Pb、Ag、Mo、Zn、W等元素组成,呈条带状沿NW向展布,各元素异常套合较好,浓集中心明显。其中,W、Mo、Bi、Cu、Au等元素异常主要分布于异常中北部;Pb、Zn、Ag、As等元素异常集中分布于异常中南部,显示出良好的组分分带特征。元素极大值、异常浓度分带及异常点数等特征见表2、图2。地表东侧出露二叠系那箐组灰岩,西侧为三叠系挖鲁八组砂板岩。异常位于NW向、NNW向构造交汇部位,南北两侧分别对应有遥感解译R2、R3两处环状构造,异常形成与沿F8、F9、F10等构造裂隙侵入的热液活动所导致强烈的蚀变矿化有关。异常区蚀变破碎带十分发育,目前已圈出矿化蚀变带多处,圈定Cu1铜银矿脉一条。

图2 AP9综合异常剖析图

Ⅲ号异常带:主要由化探异常AP7、AP8组成,元素组合包括Ag、As、Pb、Zn、Mo、Sb、Cu等,不规则面状,总体沿NNW向展布。元素极大值Ag 1.68×10-6,Pb 660×10-6,As 1260×10-6,Zn 255×10-6,Cu 1546×10-6。以F7为界,异常南部(AP8)受F4、F5控制,南部对应三叠系挖鲁八组灰黑色砂板岩,北部(AP7)受F3、F4控制,地表出露白垩系景星组黄绿色砂岩。异常位于NW向、NNW向构造交叉部位,蚀变破碎带十分发育;异常带北部电站一带对应有遥感解译的R1环状构造,对应部位已圈出Cu2铜矿脉一条[5]。

除以上三个异常带之外,在工作区西南侧小正兴一带的AP6综合异常,元素组合包括Cu、Ag、As、Au等;异常成条带状NNW向展布,与地层整体产状一致。元素极大值Cu 1748×10-6,Ag 2.21×10-6, As 1260×10-6,Au 15.3×10-9。地表出露白垩系南新组紫红色砂岩,。异常北部圈出Cu3铜矿脉一条,矿化蚀变带明显沿层间构造发育[2]。

3 激电异常特征

3.1 平面异常特征

研究区激电测深测量显示,视极化率北高南低、西高东低,异常成条带状NNW向展布;视电阻率西低东高,断断续续成条带状,NNW向展布。工作区圈出IP1、IP2、IP3、IP4、IP5等五处异常,部分与土壤异常吻合较好[2](图3)。

IP1异常:位于测区的西部小正兴一带,走向NNW,两端窄中间宽呈树叶状展布。异常值一般在4.0%~6.0%,对应的视电阻率300~1500Ω·m。该异常与AP6土壤异常吻合较好,地表对应南新组粉砂岩,异常走向与地层走向基本一致,异常北部已圈出Cu3号铜多金属矿脉。推测异常与沿层间构造活动热液引起的蚀变矿化有关。

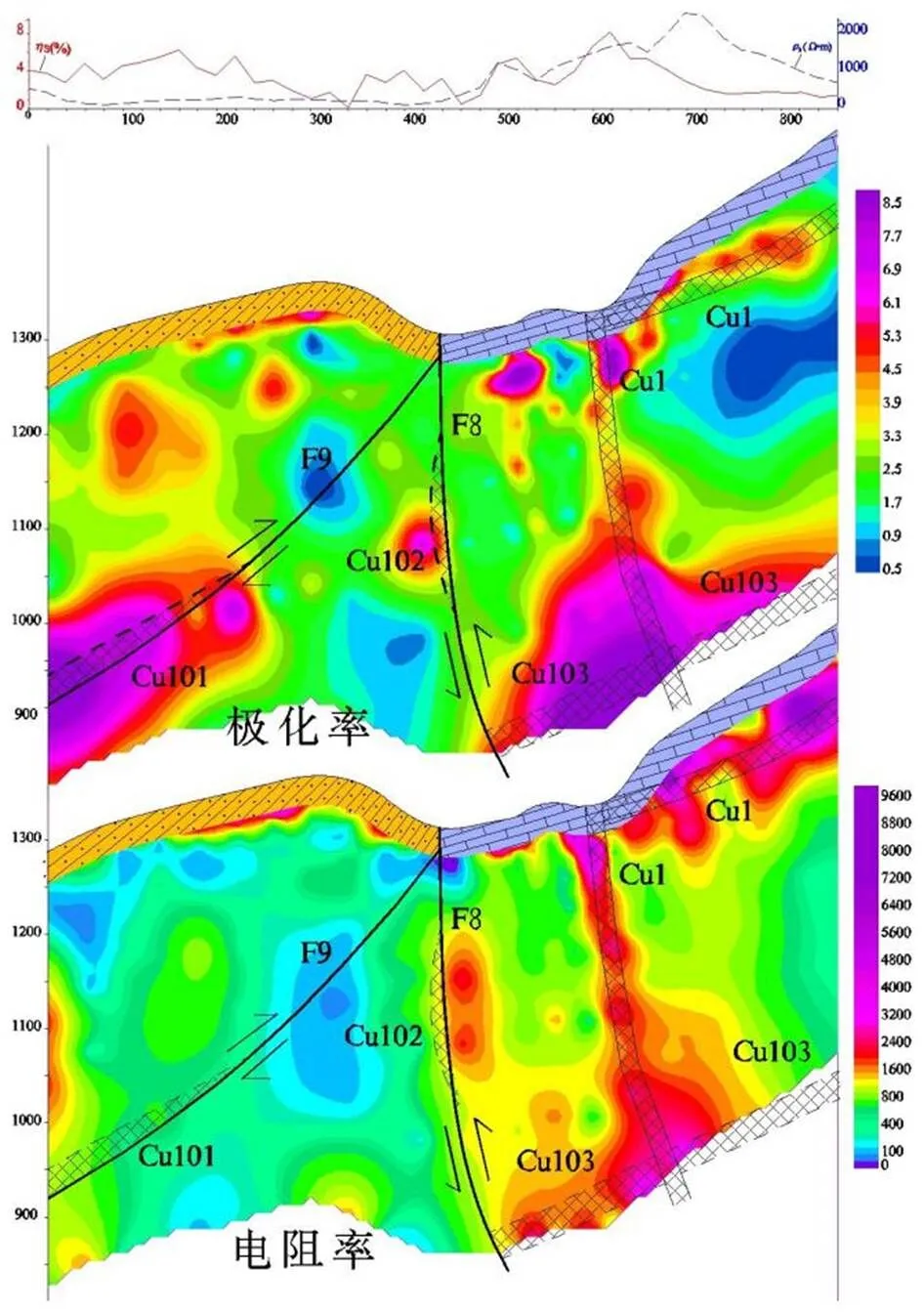

图3 A-A剖面激电测深反演断面图

IP2异常:位于测区中北部电站一带,走向近SN,北端宽、南端窄呈楔形展布。异常值4.0%~13.5%,对应视电阻率值为600~1000Ω·m。该异常与AP7土壤异常及R1环状构造吻合较好,同受F3、F4控制;异常地表对应景星组黄绿色砂岩,走向与地层走向一致,异常中部已圈出Cu2号铜多金属矿脉。推测异常与深部热液活动有关。

IP3异常:位于测区西北部,异常走向NNW,呈树叶状展布,异常值5.0%~11.5%,对应视电阻率异常500~1200Ω·m。异常与土壤异常AP9号北段及R2环状构造吻合较好;地表出露那箐组灰岩,对应F8、F9断裂。异常中部已圈出Cu1号铜多金属矿脉。推测异常与深部热液活动及沿灰岩层间充填形成的蚀变矿化有关[5]。

此外在研究区东部圈出了AP4、AP5、AP6三处综合异常,前两者与I号土壤异常带北部对应,主要受NNW向F12断层控制;后者位于AP9土壤异常带南段,整体展布方向受NNW向F10断层控制[2]。

3.2 测深断面特征

为了解IP3激电异常深部形态特征和Cu1矿脉倾向深部变化情况,实施的A号激电测深剖面特征(图3)显示:

剖面曲线0-400(砂岩区),视极化率较高且跳跃频率大,对应视电阻率平稳且低;480-740(灰岩)视极化率大,曲线形态平滑,异常峰值8.2%,对应视电阻率1668Ω•m;760-920(灰岩区)视极化率平稳,对应视电阻率大。

激电测深反演断面显示,异常峰值分别为5%、7.85%、7.85%,对应视电阻率分别为386Ω·M 、800Ω·M、1200Ω·M;极化体产状近直立。电阻率梯度带结合极化率空间位置推测主要异常分别对应F9反冲断层、F8逆冲断层,受主构造影响衍生出的次级平行断裂、层间滑动构造,作为薄弱带对应的极化体推测为含矿热液活动引起[2]。结合地表出露的Cu1矿脉具体特征,推测Cu101、Cu102、Cu103等三处为成矿有利部位。

4 矿化特征与成矿预测

4.1 矿化特征与矿床成因

4.1.1矿化特征

Cu1号脉:位于龙洞河北侧,断续出露长2500m,宽0.3~2.8m,赋矿围岩为那箐组灰岩(图1)。矿脉由两类矿体组成:一为陡倾断层控制,呈脉状产出,延深、延长稳定,厚度及品位变化系数较小;另一类沿灰岩层间破碎带充填,多呈豆荚状、透镜状、囊状等不规则状断续出露,厚度及品位变化系数较大;两者整体受控于F8逆冲断层(图4),前者产状75°~83°∠67°~83°,后者产状250°~265°∠15°~43°;品位Cu 0.26%~2.4%、Ag 6.42~92.9g/t,Pb 0.11%~0.25%、Zn 0.14%~0.34%、Au 0.19~1.13 g/t。蚀变矿化主要为(网)脉状碳酸盐化、(弱)硅化、蛇纹石化、绿帘石化,见孔雀石、铜蓝、黄铁矿化、褐铁矿化等。

图4 研究区推覆、反冲构造控矿示意图(B-B剖面)

1.勐野井组; 2.南新组; 3.景星组; 4.坝注路组; 5.花开左组; 6.挖鲁八组; 7.那箐组; 8.羊八寨组; 9.铜矿脉及编号; 10,推测铜矿脉; 11.断层;

Cu2号脉:位于正兴镇-电站一带,断续出露长3600m,宽0.5~2.1m,赋矿围岩为景星组黄绿色砂砾岩。矿脉呈透镜状、豆荚状、断续脉状产于构造破碎带中,产状248°~283°∠33°~69°,整体与地层产状一致。矿脉所处的顺层构造破碎带整体受控于F3、F4两条NNW向断裂。品位Cu 0.11%~1.89%、Ag 2.33~183.6g/t,Pb 0.10%~0.53%、Zn 0.24%~0.74%、Au 0.049~2.11 g/t。蚀变矿化主要为硅化、绿泥石化、黄铁矿化、褐铁矿化、孔雀石、铜蓝等。

Cu3号脉:位于小正兴一带,处于F3(中轴)断裂西侧。矿脉断续出露长910m,宽0.4~1.6m,赋矿围岩为南新组石英砂岩。矿脉呈透镜状、豆荚状、似层状产于构造破碎带中,蚀变带产状为65°~85°∠34°~49°,整体与地层产状一致。品位Cu 0.38%~1.68%,Ag 1.33~23.6g/t,Pb 0.10%~0.23%、Zn 0.24%~0.44%、Au 0.049~3.11 g/t。蚀变矿化主要为硅化、绿泥石化、黄铁矿化、孔雀石化、铜蓝化、褐铁矿化等。

4.1.2 矿床成因

研究区成矿作用应属于与线型低压动力变质热流有关的构造变质热液型铜矿,兼具“沉积改造型”铜矿特点,矿石为一套低温成因矿物组合,如黝铜矿、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、菱铁矿等[1] [2]。与哀牢山前陆逆冲推覆构造控矿模式相类似,研究区推覆构造系统中推覆构造前锋带上的充起构造、主推覆断层、反冲断层为主要控矿构造[2] [3](图4)。热源主要为动力变质形成的低压动力变质热源,物源主要来自于成矿元素高背景地层。区域地层中羊八寨组、那箐组岩石Ag、Cu、Pb、Zn等元素含量背景值较高,岩石容矿性等物理性能良好;区域构造活动强烈。早期受印支期拗陷、燕山期走滑、喜山期拉分等三个主要地史发展阶段影响,区内构造发育且复杂,尤以NNW-SSE向构造为主,具多期次、多阶段的继承性活动特点;晚期被NE、NEE向走滑错移,形成区内较为复杂的似棋盘状构造格局。中轴逆冲断裂及区域叠瓦状逆冲推覆构造系统为矿区的形成提供宏观构造基础。区内岩浆岩不发育,仅在坝榴组夹少量中-酸性层状凝灰岩等海西早期中酸性火山喷发岩及羊八寨组夹少量亚碱系列、钙碱系列玄武岩、安山岩、英安岩等海西晚期弧火山岩,为矿床形成提供了部分物源、热源,造成成矿元素初步富集。

4.2 找矿标志与成矿预测

4.2.1 找矿标志

矿脉受灰岩、砂岩层间破碎蚀变带控制,地表表现为挤压片理化破碎灰岩内充填碳酸盐细网脉,可作为直接找矿标志。NNW走向的逆冲推覆构造及衍生次级构造带为构造标志。与成矿作用关系密切的为一套低温矿物组合,主要包括黝铜矿、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、菱铁矿,地表多形成孔雀石及铜蓝等氧化矿物,矿脉两侧多伴有明显的碳酸盐细-网脉。土壤测量圈定的PbZnAgSbCuAu土壤化探异常可作用间接找矿标志,尤其对应中阻高极化异常部位,结合激电中梯测深可有效指导找矿工作。

4.2.2成矿预测

兰坪-思茅多金属矿成矿带区域研究工作表明,该类矿床所处含矿建造明显受地层沉积时的盆、相、位控制,宏观形态上表现为同生性,而矿体定位方式表现为后生性[2]。研究区成矿物源与区域高背景地层的沉积环境等密切相关,沉积后构造运动,尤其喜马拉雅期开始的多期次叠瓦状逆冲推覆构造形成的低温动力变质热液为研究区提供了热源,而且提供了热液活动通道,充起构造中反冲断层及次生层间构造为成矿元素沉淀提供了有利空间。

根据研究区地质特征,结合物化探异常,对工作区成矿作用进行总结和预测。如图4所示,已圈定的铜多金属矿脉均与逆冲断层密切相关,Cu1号铜多金属脉产出于F8逆冲断裂上盘的充起构造带内,矿体有两种产出形态,一种赋存于F8断层的次级平行构造破碎带内,另一种产出于逆冲构造形成的层架破碎带内;Cu2号脉产出于F3上盘的充起构造带内,控矿构造为反冲断层形成的层间破碎带; Cu3号矿脉产于F3(中轴)断裂西侧,直接产出于逆冲推覆构造形成的层间破碎带内。结合研究区物化探异常特征,我们对区内成矿前景进行了预测;其中Cu1号脉上下盘中阻高极化部位推测出Cu103、Cu102号脉;F4号逆冲断层上盘的充起构造应为成矿有利部位,尤其反冲断层(F9)产状变化部位,结合激电测深圈定的中阻高极化异常(图3)推测出Cu101号脉。

5 结论

推覆构造是一种常见构造类型,特别是在盆地边缘尤为发育,但在内生金属矿床控制方面的研究尚薄弱[2]。三江成矿带中昌都-兰坪-思茅Cu、Pb、Zn、Ag多金属矿成矿带北段研究工作程度较高,兰坪盆地北部地区推覆构造控矿作用研究工作成果丰表明,河西地区各矿段由推覆前锋带上的充起构造所控制,矿体沿主推覆断层和反冲断层分布[2]。研究区处于思茅盆地中部,中轴断裂从中部通过。研究区基本构造格局与兰坪盆地河西地区东至岩—德胜一带基本一致,地质背景及演化过程具有较高相似性。研究区工作程度较低,通过对地质特征及物化探成果进行总结分析和成矿预测,希望以后找矿工作中对推覆构造控矿作用引起足够重视,并争取形成找矿突破。

[1] 张翼飞,徐道谦,史清琴,等.云南省矿产地质报告(上册).[R] 云南省国土资源厅, 2012, 397~408.

[2] 李会恺,张立涛,张学萌,等.云南省景谷县正兴南区铜多金属矿预查报告[R].五一九大队地质勘查院,2014,56~63.

[3] 何龙清,陈开旭,于凤鸣,等.云南兰坪盆地推覆构造及其控矿作用[J].地质与勘探,2004,40(4),7~12.

[4] 毛景文,张作衡,裴荣富,等.中国矿床模型概论[M].北京,地质出版社,2012, 535~539.

[5] 杨清标,胡永兴,杨新强,等.云南省景谷县正兴地区铜铅锌矿重点勘查报告 [R] .云南省地质调查院,2014,58~66.

[6] 罗建宁,杜德勋,蕙兰,等.西南三江地区沉积地质与成矿[M].北京;地质出版社,1999,101~125.

[7] 沈远超,张连昌,刘铁兵,等.论层间滑动断层及其控矿作用[J]. 地质与勘探,2001,37(1),11~14.

Geological Features and Metallogenic Prospect of Copper Mineralization in the Zhengxing Area, Jinggu, Yunnan

LI Hui-kai1XING Dong-xue1SUN Wan-lin1SONG Xuan-zhen1SU Hui2ZHANG Li-tao1PANG Jia-jun1

(1-No. 519 Party, North China General Bureau of Geological Survey, Baoding, Hebei 071051; 2-Yunnan Jinbo Mining Development Co. , Ltd., Pu’er, Yunnan 665000)

The Zhengxing area is in the south of the Lanping-Simao metallogenic belt and characterized by high ore-forming element background values, obvious soil geochemical anomalous zonation consistent with the IP anomaly. Most of the delineated ore veins are located in the front of the thrust nappe structure and controlled by the interlayer fracture zone formed by the recoil fault. Ip sounding shows that there are many middle resistance and high polarization rate anomalies in the depth of the existing ore veins. The ore-forming prospect of the study area is predicted.

Simao basin; nappe structure; thrust; Cu-polymetallic mineralization; Zhengxing

2019-11-25

李会恺(1977-),男,河北保定人,高级工程师,主要从事矿产勘查

P595

A

1006-0995(2020)04-0570-06

10.3969/j.issn.1006-0995.2020.04.009