康巴高原城市公园景观策略探讨

2021-01-05赵文进

摘 要:康巴地区常指青藏高原东南部,其主要行政区地势地貌、季节气候、风土人情等多方面存在很多相似之处。本文以香格里拉市香巴拉公园规划设计为例,探讨高原城市公园在生态特色、文化特色、活力特色、经济特色四个维度的打造策略,为康巴地区高原城人居环境提升建设模式提供探索经验。

关键词:康巴地区;高原城市;香格里拉市;香巴拉公园

1 绪论

康巴地区通常指青藏高原东南部,在横断山区的众多险峻的大山大河夹峙之中,为我国三大藏族集聚区之一,地域涉及四川省甘孜州、青海省玉树藏族自治州、西藏自治区昌都市、云南省迪庆藏族自治州四大主要行政区。康巴地区在地势地貌、季节气候、风土人情等多方面存在很多相似之处,城市建设模式具有相互参考的研究价值。

香格里拉,迪庆藏族自治州辖县级市,藏语原本意为“心中的日月”,地处云南、四川、西藏三省(区)行政边界交汇处,城区平均海拔3300米,温差可达30摄氏度,气候呈现出“昼夜温差大,紫外线强,长冬无夏,春秋短”高原独特现象。香格里拉整体处于“三江并流”保护区域,是一个26个民族聚集、多信仰并存的高原县(市)[1],是大香格里拉生态旅游核心区。

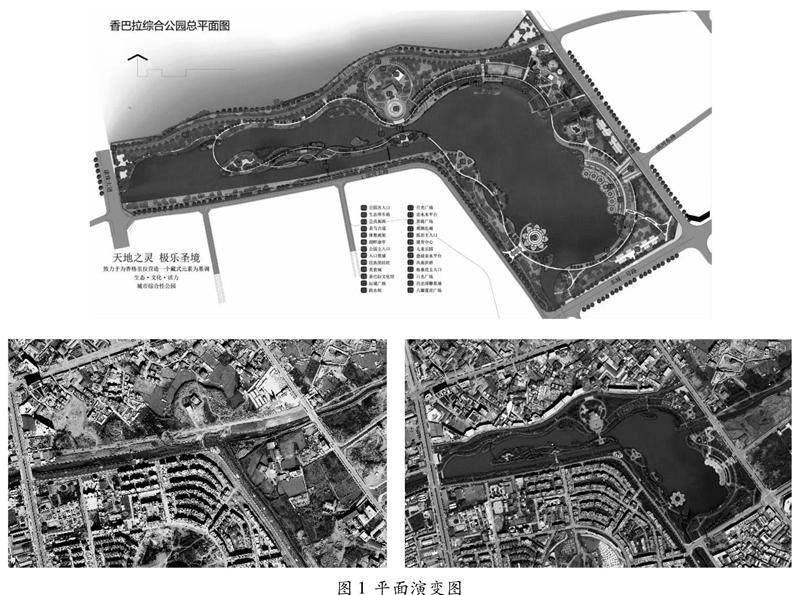

2 项目概况

香巴拉公园占地总面积29.95公顷,位于新老城区的交汇处,两条城市河流桑那河和纳赤河在这里交汇,周边土地以居住用地为主。同时,香巴拉公园位于城市三大文化组团(行政中心、独克宗古城、松赞林寺)的中心,成为香格里拉民族文化和旅游风情又一个重要窗口。香巴拉公园作为香格里拉市东西连续的城市内部唯一滨水公园,构成“高原山水城市”面貌的动脉和绿肺,连接香格里拉市城市脉络。

3 规划原则

近年来,香格里拉市以“世界的香格里拉”为内在核心动力,打造城市外在品牌形象,抓好旅游城市品质建设,切实提高城区舒适度,积极探索推进高原生态森林城市建设,让高原城市绽放绿色、释放氧气、生态宜居。在针对香巴拉公园景观规划设计中,着重分析项目本身所具有的民族、高原、高寒城市需求,完成文化可传承、生态可持续、经验可借鉴规划设计方案。

3.1 融贯综合学科效益

香格里拉市以旅游经济为主导,也是中国重要的西南生态保护屏障[2]。现代城市公园景观设计需突破传统的园林形式,综合考虑经济效益、规划科学、景观特色、水利治理、生态优先、社会服务等多工程的融会贯通原则,达到效益的最大化。

3.2 打造景观及时成效

高原地区苗木生长期较短,推荐“前人栽树,前人乘凉”,建设竣工成果一次成型,及时让市民享受到公共民生的福利。设计优选较大规格苗木,发达的根能够抵御高原高寒气候及冻土危害,保证次年的枝繁叶茂。

3.3 彰显共性和个性

香格里拉市以藏族为主要民族,多民族文化融合,在设计中充分挖掘各个民族的共性,尊重各个民族的文化资源个性,传承和繁荣地区历史文化特征,营造极具民族特色的人文公园。

3.4 增强场地的整体性

城市公园本质上为更好的市民服务而建,必须具备便捷的可达性,尽量满足各个年龄段、各类活动、各种需求。香格里拉市属于横断山区,城市建设尺寸有所局限,在后期公园布局梳理设计中,统筹市政道路与公园游览线路的关系,让市民和游客在漫步和驻留之间变换心情。

4 景观策略

香巴拉公园结合城市建设规划,提出了“天地之灵,极乐圣境”的香巴拉核心文化主题,公园将围绕生态、文化、活力来打造。公园将雪域文化、高原人居、生态旅游和生态经济融合在公园的整体规划及建设中,从生态特色、文化特色、活力特色、经济特色四个方面具体对公园进行多维度、多层次、多类型的打造,达到香巴拉公园场地内人文精神和自然风景相协调,真正实现“天地之灵,极乐圣境”的香巴拉文化主題精神。

4.1 讲效益,谋求建设综合目标

香格里拉市作为西部欠发达的高原地区,公园建设要从城市刚性需求的角度出发,融合多种目标为一体,让建设资金的效益达到最大。因此,公园设计将管道截污、中水过滤、河道梳理、海绵试点、城市绿道、市民需求等多种工程融合为一体。由于建设之初,香格里拉市城市建地下雨污水管线存在错接、漏接情况,导致原河道水体为劣Ⅴ类,且影响下游纳帕海国际湿地水源。香巴拉公园建设滨水景观,必须从源头上考虑水体的生态环境,通过将所有入河管网全部整治、河底清淤、人工消毒、滚水坝过滤等措施解决根本问题。在此基础上,建设透水绿道、生态岛屿、浅谈湿地、市民活动场所,最终形成一个综合公园形态。

4.2 筑生态,调节城市人居气候

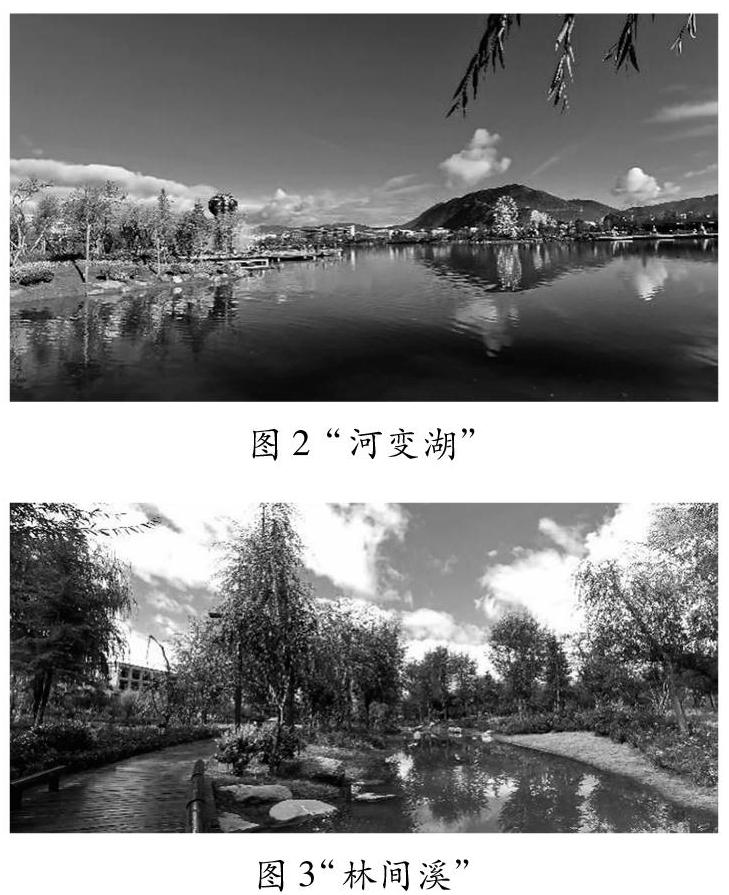

在香格里拉城市绿地系统规划中,香巴拉公园位置为城市生态廊道的关键“水囊”节点。两条交汇的河流上游均为城市水库,在水量上保证了水体的需求,避免旱季导致的裸底河面。公园设计按照“树进城、河变湖”的整体思路打造,利用现场原低洼的标高,将纳赤河和桑那河两条河汇聚成湖,开辟成13.58万平方米的水域面积,形成了34万立方米水体蓄水点,有效留住两河水系资源、收集山谷径流、补充地下水位,水域形成的“生态空调机制”,缓解香格里拉市干燥空气。同时,利用本地与驯化植物构成双重驳岸修复,发挥城市南北滨河“活力氧吧”。

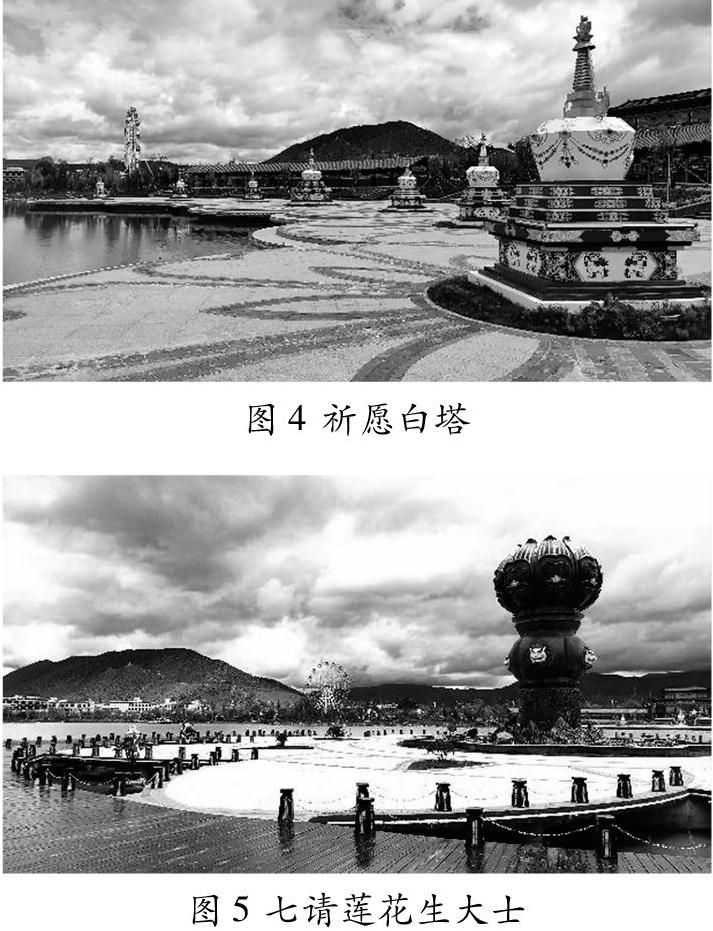

此外,通过湖中岛、林间溪、岸边绿等生态景观形式,驯化引入菖蒲、水葱、水蓼、灯心草等水生植物,筑造复合型生境,为野鸭子、灰鹭、黑颈鹤多种动物提供合适的高原湖泊栖息地,让城市公园成为和谐自然的共同生活地。也为香格里拉市创造了城市内部的高原海绵湿地示范点。

4.3 融文化,强城市全域旅游

香巴拉公园在城市整体空间布局上,利用水脉方向的延续,将纳帕海国际湿地公园、蓝月山谷景区、噶丹松赞林景区、独克宗古城等附近地域旅游文化资源串联起来,延展城市东西南北旅游资源空间幅度,改善市民便利休闲场所和旅游资源的合理辐射,形成自然景区与人文景区的效益联动和资源互补,实现香格里拉市全域旅游的全类型互动。

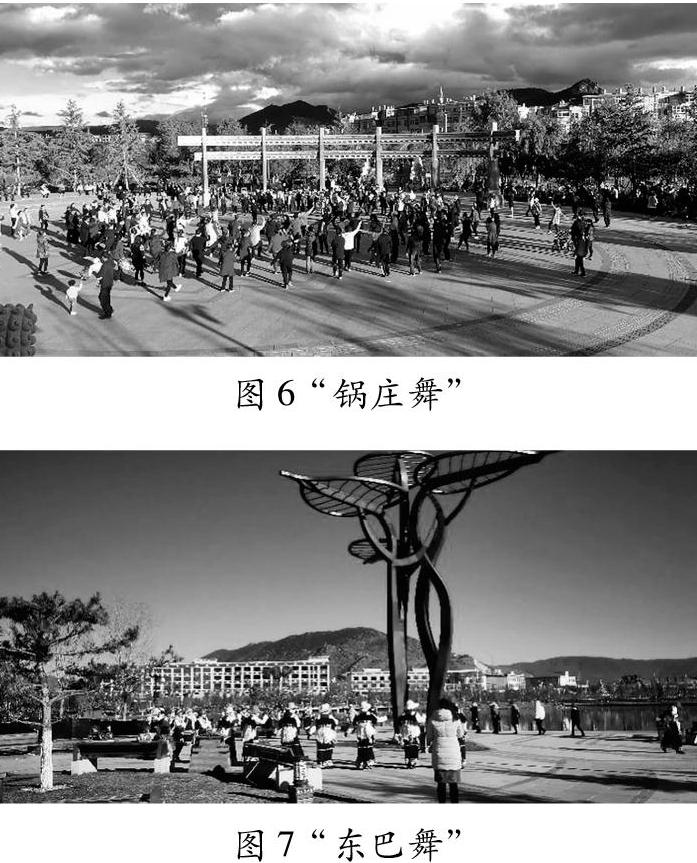

项目建设在满足基本服务设施的条件下,以“全域性旅游”+“香巴拉”+“高原湖泊”综合旅游项目思维,融入高原民俗风情文化旅游项目。通过深度挖掘了迪庆悠久灿烂的历史文化底蕴,将传统藏式建筑风貌、红军长征、雪域马帮、藏族文化、情景雕塑等融入设计当中,打造景观节点及文化小品,成为融生态、休闲、健身、娱乐、科普、人文为一体的高原特色景观。

4.4 集活力,提城市精神风貌

香巴拉公园规划初心,致力打造集康体娱乐、文化体验和生态休闲于一体的多样空间,给市民及游客们提供了一个服务功能较齐全、基础设施较完备的公园。定义的服务对象不仅仅为本地市民和游客,更关注周边的山城居民“对美好生活的向往!”,辐射范围包括德清县、维西县、稻城县等附近少数民族地区,多民族在一個城市公共空间中,相聚相亲、同乐同游。

在香巴拉公园内,健康步道、运动球场、健身场地、儿童乐园、观湖长廊等休憩和观赏点,构成最基本的配套设施。此外,结合民族文化,设置坛城广场、菩提广场、莲花广场、月光广场、马帮广场五大节点广场,为藏族“锅庄舞”、白族“霸王鞭”、傈僳族“跳戛”、纳西族“东巴舞”、汉族广场舞等多个民族提供展现民俗民风的载体,让城市居民与城市环境和谐友好。

4.5 兼经济,创城市地块价值

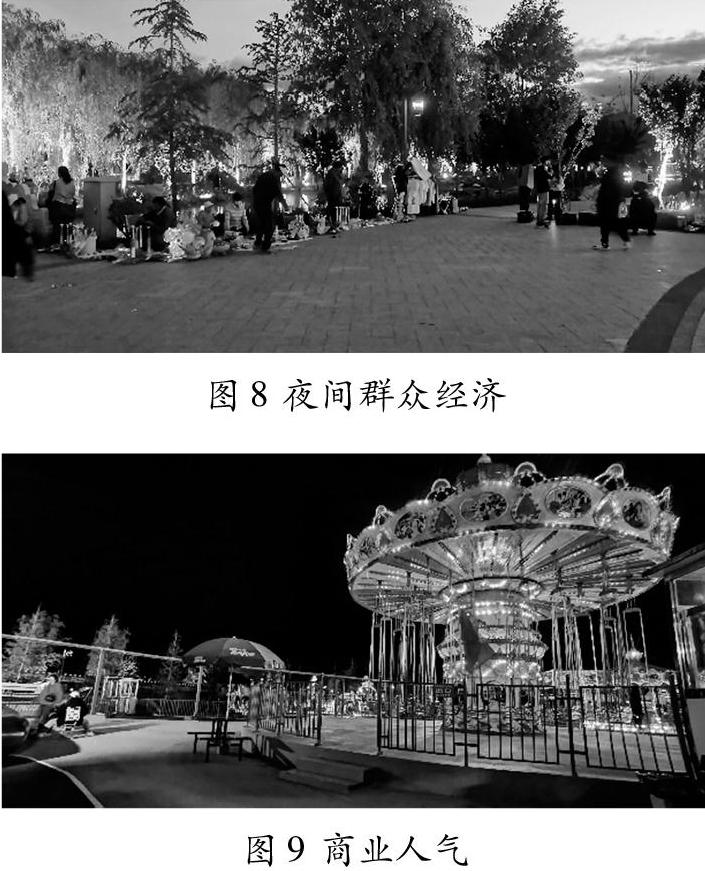

目前,香巴拉公园是地域最大的公共服务公园,利用三个片区交接处的区位特征,对香格里拉市城市土地资源进行引导化配置,推动城市空间的建设的发展,通过塑造较好的区块配套环境,孵化“公园”经济,使城市生活和生产双重目标,相辅相成,良性循环,如周边地块的陆续开发、夜间临时摊位售卖、游乐商包干厕所卫生等。

在低碳和节约的理念下,香巴拉公园规划建设采用100%保留现有乔木、100%利用现状表层种植土、100%全自动河水养护灌溉。在每个停车场均考虑水泵接入口,为城市绿化灌溉、环卫降尘、消防应急提供就近补水便利。

5 结语

香巴拉公园建设以“原始生态、民族文化、地域特色”三张牌为依托,强调修补形态、修复生态、提升业态、植入文态“四态合一”为规划措施,推进由“城市中建森林”向“森林中建城市”进阶。为高原生态森林城市“首个示范”“首个样板”“首个指标”在香格里拉市的成功落地积累经验,进而,为康巴地区的高原城市建设,提供新探索模式。

参考文献:

[1]唐菓.香格里拉建塘镇少数民族与汉族流动人口族际融合的比较研究[J].大理大学学报,2021,6(07):8-14.

[2]高吉喜,张小华,邹长新,李广宇,张琨,叶鑫.筑牢生态屏障 建设美丽中国[J].环境保护,2021,49(06):17-20.

作者简介:赵文进(1988— ),男,汉族,江苏南京人,硕士,中级职称,研究方向:园林工程。