高丽李子渊仿造润州甘露寺

2021-01-05◎裴伟

◎裴 伟

(镇江市教育局,江苏镇江212001)

到北固山,使我们想起了另一段中朝友谊的佳话。朝鲜李氏王朝前期有一个名叫李子渊的王族中人,于元朝末年来过镇江,登甘露寺,爱江山胜致,回国以后,他约了三位老人在朝鲜全境寻觅与北固山相似的甘露寺,经过六年……最后找到了大同江畔的牡丹峰,俨然是镇江的北固山飞到了大同江边的平壤城。

这段话来自王骧等编著的《镇江史话》(江苏古籍出版社,1984年),材料源于姚荷生《镇江的名胜古迹》(江苏人民出版社,1957年)。姚荷生(1915—1998)是镇江人,医学家,曾任镇江的大众日报社社长,但他没有提供李子渊来润州的出处。

一、中国文献中关于“李子渊来润州”的记录

在中国,“李子渊来润州”的最早记录见明代佚名《朝鲜志》:

五凤峰,在开城府。峰下有寺名曰甘露。高丽李子渊入元朝,登润州甘露寺,爱湖山胜致,谓从行三老曰:“肃宜审视形势载胸臆间。”及还,与三老约曰:“天地间,凡有形者,无不相似,况我国山川清秀,其形势岂无与京口相近者乎。汝宜以扁舟短棹,无远不寻,当以十年为期。”三老曰“唯”。凡六涉寒暑,始得之于府城西湖。润州甘露寺虽美,但营构绘饰之工特胜耳。至于天作地生,自然之势,殆未及此。凡楼阁池台之制度,一仿润州。

浙江归安慎懋赏(约1531—约1605)辑录《四夷广记》(《玄览堂丛书续集》,初刻于万历七年,常熟赵琦美增补)“朝鲜山川”载:

五凤峰在开城府,峰下有寺名曰甘露。高丽李子渊入元朝,登润州甘露寺,爱湖山胜致,谓从行三老曰:“天地间,凡有形者,无不相似,况我国山川清秀,其形势岂无与京口相近者乎。汝宜以扁舟短棹,无远不寻,当以十年为期。”三老曰唯。凡六涉寒暑,始得之于府城西湖。

此后,长洲(今苏州)陈仁锡(1581—1636)在《陈太史无梦园初集》(明崇祯六年张一鸣刻本)卷三十一“北固山记迹”中收录的文字同上《朝鲜志》,却未注明出处。

《钦定四库全书·朝鲜志》相关记载

清陈梦雷辑、蒋廷锡校勘重编的《钦定古今图书集成》(雍正四年内府铜活字印本)“方舆汇编·职方典”卷740“镇江府部纪事二”载:

高丽李子渊入元朝,登润州甘露寺,爱江山胜致。及还,与从行三老六涉寒暑,择形胜与京口相近者,凡楼阁池台,一仿润州。

清代《康熙丹徒县志》《光绪丹徒县志》均同上文。

以上应是《镇江的名胜古迹》的文献依据,惜编撰者未辨正。在中国文献中,明代后期出现了“李子渊入元朝”的记录,记载仅限于在朝“仿甘露寺”之事,比较简单。

二、朝鲜文献中关于“李子渊使润州还”的记录

李子渊(1002—1061)实为11世纪王氏高丽时期的外戚家族代表人物,官至中书令,生活时代相当于北宋中期,比上文所记元朝末年朝鲜王族早几百年。李子渊出身于新罗遣唐使世家的庆源李氏,子渊的直系旁系孙、曾辈,如李资仁(孙)、李资义(孙)、李资谅、李资德(侄孙)、李轼(曾孙)、李之氐(曾侄孙)、李之美(曾孙)7人均为遣宋使臣。

李子渊有没有来过润州呢?宋、高丽官方文献均无记载,《李子渊墓志铭》也没有记,但是李子渊仿造甘露寺之事确有出处,在高丽李仁老(1152—1220)《破闲集》(汉城:朝鲜古书刊行会所刊本,1911年)中:

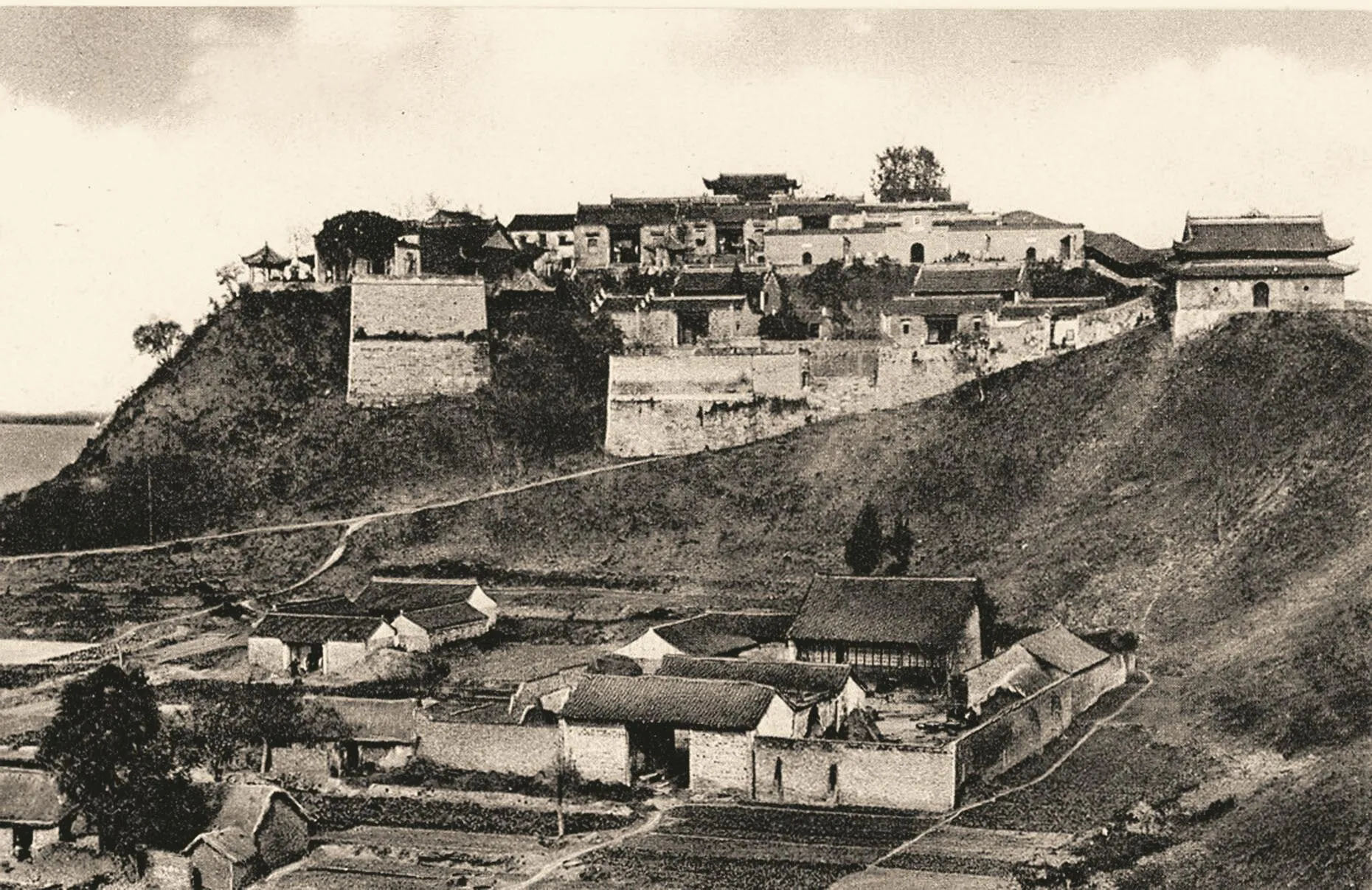

镇江甘露寺全景(摄于1928年)

昌华公李子渊,杖节南朝,登润州甘露寺,爱湖山胜致,谓从行三老曰:“尔宜审视山川楼观形势,具载胸臆间,毋失毫毛”。舟师曰:“谨闻命矣”。及还朝,与三老约曰:“夫天地间凡有形者,无不相似,是以湘滨有九山相似,行者疑焉。河流九曲,而南海亦有九折湾,由是观之,山形水势之相赋也,如人之面目,虽千殊万异,其中必有相仿佛者。况我东国去蓬莱山不远,山川清秀,甲于中朝万万,则其形胜,岂无与京口相似者乎?汝宜以扁舟短棹,泛泛然与凫雁相浮沉,无幽不室,无水不寻,当以十年为期,慎无欲速焉。”三老曰唯。凡六涉寒暑,始得之于京城西湖边。走报公曰:“既得之矣,三飧可返,冀烦玉趾,一往观焉。”遂相与登临之,喜见眉须。曰:“且南朝甘露寺,虽奇丽无比,然但营构绘饰之工特胜耳。至于天生地作自然之势,与此相去,真九牛一毛也。”即捐金帛材瓦,凡楼阁池台之制度,一仿中朝甘露寺。及断手,用题其额亦曰“甘露”。指画经营既得宜,万像不鞭而自至。后诗僧惠素唱之,而金侍中富轼继之,闻者皆和,几千余篇,遂成巨集。

李仁老,系中书门下平章事李䫨的曾孙,是李子渊弟李子祥的玄孙。幼失父母,被叔父僧统寥一抚养长大,1180年擢魁科(第一),1182年以贺正使崔永濡的书状官身份到过金国燕京。他“出入史翰十有四年”,坚信“丽水之滨必有良金,荆山之下定有美玉”,一生著作颇丰。《破闲集》卷首署名职衔为“左谏议大夫秘书监宝文阁学士知制诰”,因而假设他记录的其伯高祖“杖节南朝”是真的,结合中国文献中“唐宝历中,李德裕建,以资穆宗冥福,时甘露降此山,因名。唐乾符中寺焚,裴璩重建。宋大中祥符庚戌(1010)有诏再修。”(《嘉定镇江志》卷八)“元符末(1100),(甘露寺)一旦为火所焚,六朝遗物扫地……寺后重重金碧参差,多景楼面山背海,为天下甲观,五城十二楼不过也。”(米芾《画史》),那么李子渊“秘密”使宋的时间范围可能在高丽文宗即位伊始,是宋辽澶渊之盟后半世纪内。

李子渊渡海自明州(今宁波)入宋境,流连于北宋时期江南的美丽景致,见到润州甘露寺“湖山胜致”,回国后命人寻找与其地形相似之处仿建甘露寺。他认为,“山形水势之相赋也,如人之面目,虽千殊万异,其中必有相仿佛者”,并进一步强调“我东国去蓬莱山不远,山川清秀,甲于中朝万万”,以此证明高丽国土的神圣性。甘露寺建好后,他“喜见眉须”,说:“南朝甘露寺虽奇丽无比,然但营构绘饰之工特胜耳。至于天生地作自然之势,与此相去,真九牛一毛也。”这当然是民族情感涂抹下显现的现象。

而李子渊在西湖五凤峰下仿建甘露寺亦见朝鲜《新增东国舆地胜览》(1481年修成、1530年增修)中“开城府”,此书地理志保留了“三老曰唯。凡六涉寒暑,始得之于府城西湖。润州甘露寺虽美,但营构绘饰之工特胜耳。至于天作地生自然之势,殆未及此。凡楼阁池台之制度,一仿润州。后诗僧惠素唱之,而金侍中富轼继之,闻者皆和几千首,遂成巨集”这一段,点明是在开城(即高丽王朝国都松都)西湖的五凤峰下仿建甘露寺,同时在此地创造了就一首原唱而赓和几千首的文化奇迹。

《新增东国舆地胜览》还附录了著名文人权近《重创记》,交代了甘露寺方位、由来以及独特意蕴,全文曰:“松都之西,碧栏之北,滨江而有寺曰甘露,俯临长江,山围野阔,风云变态,朝夕万状,最一国之胜境也。昌华李公子渊,奉使中国,游观润州甘露寺,因冒其名,以建道场。其女,即是文宗之妃,仁睿太后也,仁睿乃诞顺、宣、献三宗,相继即位。仁宗之妃,恭睿太后重创此寺,以为显刹,亦诞懿、明、神三宗,是知此寺非唯形势可贵也。”此段话无疑表露出甘露寺在高丽王朝传承中的地位。

李子渊不仅权倾朝野,在当时高丽王朝的国教——佛教界也有非常大的影响力。他的第五子到金山寺出家,成为惠德王师,外孙义天既是文宗之子,也是大觉国师,曾外孙也是国师,孙子义庄掌握了整个高丽王朝法相宗的势力。由此可见,庆源李氏在当时高丽王朝地位之显赫,势力之强大,后来李仁老笔记的渲染也源于此,此后文学家赞颂更多。

自从开城甘露寺对外开放以后,焚香拜佛的民众络绎不绝,而对于文人来说,这里俨然成了休闲娱乐和赋诗唱吟的理想场所。文士接踵纷纷题咏。其中,南孝温诗:“岳色江声镜里明,润州甘露未专名。”(《秋江集》卷三)金堉诗:“甘露前朝寺,昌华忆李公。江山东国异,景物润州同。”(《潜谷遗稿》卷二)郑斗卿诗:“此去试登甘露寺,山川真似润州无。”(《东溟集》卷二)林芸诗:“古寺清江上,秋开活画形。檐临芦渚卷,轩斲石崖成。帆泝犹连轴,潮回已半汀。润州如有见,应愧谩留名。”(《瞻慕堂集》卷一)

朝鲜李朝诗人辛应时(1532—1585):“楼压江湖十里平,何年选胜此经营。子渊心匠须图画,京口山川自化成。”(《白麓遗稿》)小说家、诗人金昌翕(1653—1722)诗“万里江山势,萧条此寺残。成亏丽代了,同异润州看……(作者自注:中原润州有甘露寺)”(《三渊集》卷六)李德寿(1673—1744)记“高丽李子渊,使润州还,遍选胜地。创立兰若,其殿阁之向背。像塔之位设,无不拟模甘露。既成,亦名以甘露。诗云:……栋宇巧模南国制,楼台谩占润州名。”(《西堂私载》卷一)

综上,可见朝鲜文献记录“李子渊使润州还”早于中国,且传承有序;对仿甘露寺在朝鲜掀起的文化盛景也描写得颇为壮观。但与中国文献一样,均未提及《镇江史话》中的牡丹峰浮碧楼与李子渊的关系。

三、仿北固山的其他元素

朝鲜平壤原有与甘露寺旁同名的多景楼。据《新增东国舆地胜览》载“在府西九里扬命浦上,对岸筑石,架楼其上,楼下可通舟楫,今遗址存焉。按《高丽史》,睿宗十一年(1116),幸唐浦古城门楼,置酒欢赏,名楼曰多景楼。在处,与今所指处不同,两存之,以俟知者。”该书附录一首《采桑子·多景楼》:“鳌头转处黄金阙,偶落人间,凤辇追欢,一眼琼田万顷宽。长风忽起吹高浪,翻涌银山,日已三竿,晓气凄微送嫩寒。”

值得注意的是平壤练光亭内挂匾额“天下第一江山”,相传为1609年明朝敕使朱之蕃题字,米芾字体,无款,仔细辨别与镇江北固山甘露寺东廊口南宋吴琚(号云壑)题字颇接近,只是“江”字略异,结体偏紧。

而北固山与海上三山的典故,在中国文献中较早见于《世说新语》,“荀中郎在京口登北固望海云:‘虽未睹三山,便自使人有凌云意,若秦汉之君,必当褰裳濡足’。”荀羡,这位28岁的东晋除北中郎将、北府都督登上了城北北固山,面对着大海,虽然没有看到三座仙山,已飘飘欲仙。还在心中想着如果秦始皇、汉武帝面对此情此景,肯定要挽起裤腿下海了。

深受中国文化影响的朝鲜原本也多被喻为海外仙山,甚或以此自比。入唐的朝鲜诗人崔致远的友人顾云有赠别诗《送崔致远西游将还》,这是中朝关系史上非常著名的一首诗,第一句就是:“我闻海上三金鳌,金鳌头戴山高高。”暗示朝鲜是三神山。成书于朝鲜李朝文宗元年(明景泰二年,1451)、郑麟趾等撰《高丽史》中载“蓬莱山、方丈山、瀛洲三山,此三山”,说明高丽时期朝鲜人认为海上有蓬莱、方丈、瀛洲三神山。这与上引文李子渊言语中流露出的“国土神圣性以树立民族自信心”相承的。至于李仁老所谓“本朝境接蓬莱,自古号为神仙之国”,李仁复所谓“请君莫笑东夷陋,海上三山耸翠微”,表现的也是这种民族文化心态。到李氏王朝时期,靠近海上三神山之说逐渐发展为三神山坐落于朝鲜半岛附近,这一新说同样以强调国土神圣性为主旨。朝鲜王朝文人朱溪君深源《雨后晚望》“独立苍茫江海上,不胜怊怅望三山。”以及朝鲜文人洪万宗认为“我东方山水甲于天下,世称三神山皆在域中”,这都是朝鲜民族心态的具体表现。

平壤 练光亭 天下第一江山

在与中国人交往中,朝鲜知识分子这种心态表现得更为激烈。如《郑磏行状》云:“公入中国,遇道士于奉天殿。道士曰:‘你国亦有如我辈乎?’公即答曰:‘我国素称神仙窟,蓬莱、方丈、瀛洲三山皆在我国’。”

与宋朝同时代的高丽王朝及后来的朝鲜王朝始终把吸收汉文化作为其民族文化变革、发展的思想,甚至以“中华化”为标准时时关注中国各种变迁,敏锐地加以吸收、引进新的文化风尚。同时又按照本土文化的发展特点以及风俗习惯进行改造、创新,使之形成新的民族文化。这一特点是朝鲜民族一贯的历史传统,而在高丽建国初期就已表现。黄戈、金宝敬在《宋元绘画在高丽王朝的传播与交流》(《国画家》,2009年第2期)认为:正是长期受中国封建时代“华夷”观念以及自身独特的文化发展道路影响,朝鲜民族尽管屡遭外来强敌的侵扰,但逐步形成文化自信的自觉心态,视自己为文明国家。

四、结 语

高丽和北宋之间的外交关系起始于965年宋太祖在位时期,高丽光宗正式派使臣朝贡。自此大量北宋书画、佛经、彩色原料等通过正式渠道流入高丽,正是在这种朝贡与下赐过程中,宋、高丽之间艺术交流关系达到极为密切的程度。

高丽文宗在位期间(1046—1083),高丽、北宋两国的艺术交流最为活跃。而文献中记载的“李子渊来润州”而后在高丽仿造甘露寺正是两国交流的具体体现。高丽文宗与北宋关系友好,在宋人笔记中记载文宗常诵《华严经》,祈祷来生投胎中国;又曾梦见北宋都城汴梁,“备见城邑宫阙之盛,觉而慕之”,乃作诗《上元夜梦至汴京观灯》纪事,曰:“宿业因缘近契丹,一年朝贡几多般。忽蒙舜日龙轮召,便侍尧天佛会观。灯焰似莲丹阙迥,月华如水泄云寒。移身幸入华胥境,可惜终宵漏滴残。”此事见于叶梦得《石林燕语》等书中。文宗推崇宋文化,其在位期间有名可考的宋移民入仕者就有15人之多。如擅长历术、占卜的宋人张琬,“有文艺”的陈渭,“通音律”的萧鼎、萧迁、叶盛,“精医术”的慎修,等等。

高丽崇礼佛事,僧侣具有很高的社会地位和文化修养,出现许多专门从事绘画的僧侣。而高丽王朝享受来自北宋的文化恩惠主要集中在王室、贵族、大臣、僧侣等少数特权阶级,所以高丽上层的审美趣味风尚与北宋颇为相像,寺院建设也含有贵族雅趣的特点。高丽和北宋的画工艺匠往来络绎不绝。高丽王朝有意识地吸收、利用宋朝的宗教、文化、艺术来维护国家统治,全方位引进宋朝文化作为国家策略开化民智、巩固王权,借此周旋于宋、辽、金等强邻之间。苏轼给宋哲宗的《论高丽进奉状》里提到“(高丽)使者所至,图画山川,购买书籍”。高丽王廷以中华文化的深刻接受者和传播者为荣耀,视汉文化为先进文化并利用其提升本国的文化,客观上扩大中华文化在东北亚地区的传播力和影响力,为今日中国和东北亚国家交流互鉴,提供了一份弥足珍贵的历史文化经验。