水稻-番茄同年轮作和高温闷棚对大棚番茄枯萎病的防效

2021-01-04王汉荣林辉谢昀烨方丽王连平

王汉荣,林辉,谢昀烨,方丽,王连平

(1.浙江省农业科学院 植物保护与微生物研究所,浙江 杭州 310021; 2.苍南县农业技术推广站, 浙江 苍南 325800)

番茄是我国最主要的设施栽培蔬菜种类之一。浙江省设施番茄栽培面积达2万hm2,其中苍南县种植面积达0.26万hm2,年产量达30万t,是我国冬春季最大的塑料大棚番茄生产和供应基地,也是农业部重点蔬菜示范基地之一[1]。然而,随着大棚番茄种植年限的增加,连作障碍日益严重,导致番茄枯萎病大面积发生,严重制约了番茄产业的健康发展。目前,番茄枯萎病的主要防治方法仍为化学防治,虽然杀菌剂的使用在确保番茄质量和产量上发挥着无可替代的重要作用,但是长期使用化学农药会引起病原菌的抗药性、土壤环境污染和食品安全等一系列问题[2]。随着人们生活水平的提高,对于食品质量的要求也越来越高。因此,为了寻找绿色安全的病害防控方法,针对苍南县大棚番茄枯萎病发生较严重的问题,于2016—2019年进行了水稻-番茄同年轮作和高温闷棚试验,以期为苍南大棚栽培番茄提供绿色安全的枯萎病防控技术。

1 材料与方法

1.1 水稻-番茄同年轮作试验

试验在苍南县新光村、童处村和凰浦村进行。前茬水稻品种为国优1540,生育期为125~130 d,于5月中下旬进行播种,9月下旬至10月初收割,而后翻耕起垄。后茬番茄于8月下旬至9月上中旬播种育苗,9月下旬至10月上旬定植,番茄品种为百泰。各试点均设番茄连作地为对照(CK)。次年1月上旬调查番茄枯萎病的发病率。水稻种植前测量各试验地点土壤中初始菌量,番茄收获后,测定土壤中菌量的变化。番茄种植农事管理和操作照常规。

1.2 高温闷棚试验

试验在童处村和凰浦村进行,对连作番茄的设施大棚土壤进行高温闷棚消毒处理,选择夏天高温季节进行高温闷棚试验。用耕地起垄机深翻土壤30~40 cm,垄台高35~40 cm,宽60~70 cm,使用旧棚膜或地膜对表面进行覆膜处理,密闭大棚15~25 d。闷棚结束后打开大棚通风4~5 d后,定植番茄苗,番茄品种为百泰。 2试点均设番茄连作不闷棚地块为对照。高温闷棚前测量各试点土壤中初始菌量,番茄收获后测定土壤中菌量的变化。番茄成熟后调查发病率。采用相同高温闷棚技术对单栋大棚和连栋大棚进行闷棚处理,连续20 d观测棚内最高温度和土壤积温。番茄种植农事管理和操作照常规。

2 结果与分析

2.1 水稻-番茄同年轮作的防病效果

表1表明,新光村土壤初始菌量为391.22 g-1,重茬地为386.51 g-1;童处村分别为587.57, 573.43 g-1;凰浦村分别为471.24, 468.32 g-1。水稻-番茄同年轮作后土壤中番茄枯萎病菌菌量消减很快,其菌量减退率达96.5%~98.4%,抑菌效果达96.2%~98.3%,明显高于重茬地块。水稻-番茄同年轮作后番茄成株枯萎病发病率,新光村、童处村和凰浦村分别为5.1%、5.8%和5.0%,而在新光村、童处村和凰浦村的重茬番茄田块的发病率分别为38.5%、41.7%和33.8%,水稻-番茄同年轮作后番茄枯萎病的田间防治效果分别为86.7%、86.2%和85.31%。

表1 水稻-番茄同年轮作后土壤中番茄枯萎病菌菌量的变化及田间防治效果

2.2 高温闷棚对土壤温度的影响

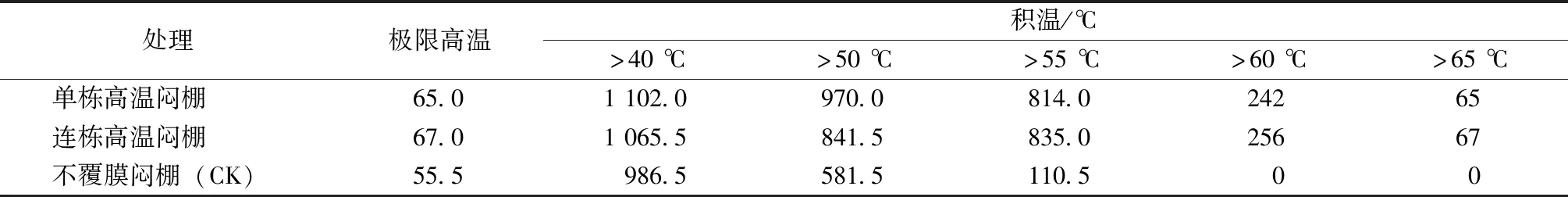

表2表明,单栋大棚高温闷棚和连栋大棚高温闷棚均表现棚内增温效应,且连栋大棚略强于单栋大棚,其最高温分别为67、65 ℃,而不覆膜闷棚露地对照只有55.5 ℃;连栋大棚高温闷棚处理>55 ℃、>60 ℃、>65 ℃的土壤积温分别达835、256、67 ℃,单栋大棚高温闷棚处理分别高达814、242、65 ℃。

表2 不同高温闷棚方式对土壤温度的影响

2.3 高温闷棚的防病效果

表3表明,高温闷棚后土壤中番茄枯萎病菌菌量消减很快,童处村和凰浦村菌量减退率分别达94.5%和95.3%,抑菌效果高达94.4%和94.9%,而重茬地土壤中菌量减退率分别为3.2%和6.6%,明显低于高温闷棚处理。高温闷棚后童处村和凰浦村番茄枯萎病发病率分别为6.4%和5.7%,重茬田块发病率为41.7%和33.8%,明显高于高温闷棚处理。高温闷棚对番茄枯萎病田间防效分别为84.7%和83.3%。

表3 高温闷棚处理后土壤中番茄枯萎病菌菌量的变化及田间防治效果

3 小结与讨论

番茄枯萎病是苍南设施番茄发生较重的土壤传播病害,主要由尖孢镰刀菌侵染引起[3],本试验主要对设施番茄土壤进行物理处理,降低土壤带菌量,从而减少病原菌对番茄植株的为害。水旱轮作是解决土壤连作障碍的主要农业措施之一,合理的轮作不仅可以改善土壤结构、缓解土壤酸化,还可以较明显地减低土壤中土传病原菌的基数,使土传病害的发生率大大降低[4-6]。试验结果表明,水稻-番茄同年轮作后的土壤中番茄枯萎病菌菌量消减很快,其菌量减退率达96.5%~98.4%,抑菌效果达96.3%~98.3%,在新光村、童处村和凰浦村成株番茄枯萎病的发病率分别为5.1%、5.8%和5.0%。林辉等[7]对苍南番茄枯萎病菌的药剂筛选结果表明,80%乙蒜素乳油对番茄枯萎病有较好的防治效果,田间防效可达82%。而水稻-番茄同年轮作模式对番茄枯萎病的防效高于85%,防治效果明显高于药剂防治,因此,苍南大棚番茄在条件允许的情况下尽量使用水稻-番茄同年轮作模式进行种植,可有效降低番茄枯萎病的发生。高温闷棚后土壤中番茄枯萎病菌菌量消减很快,童处村和凰浦村菌量减退率分别达94.5%和95.3%,抑菌效果高达94.4%和94.9%,番茄枯萎病菌发病率分别为6.4%和5.7%。在夏季,高温闷棚具有强烈的增温效应,连栋大棚最高可达67 ℃,土壤中的病原微生物可因高温而失活,是温室蔬菜、水果栽培过程中防治土传病害的主要综合防治技术之一[8-9]。在高温闷棚试验中,该技术对番茄枯萎病的防效均高于80%,也可以较好的降低土壤病原菌基数和减少枯萎病的发生。

综上所述,虽然化学药剂是防治番茄枯萎病的有效方法,但是应用化学药剂所产生的农药残留也为番茄的食品安全带来了风险。高效环保的水稻-番茄同年轮作和高温闷棚对番茄枯萎病的发生也能起到较好的防控作用,为苍南番茄枯萎病的防控提供了更环保更安全的替代方法。