《本草纲目》草部药食同源药用植物的记载及启示△

2021-01-04贾春伶王锦燕赵奎君彭华胜桂双英

贾春伶,王锦燕,赵奎君,彭华胜,桂双英

1.首都医科大学 附属复兴医院,北京 100038;2.首都医科大学 附属友谊医院,北京 100055;3.安徽中医药大学 药学院,安徽 合肥 230012;4.中国医学科学院 道地药材研究创新单元,北京 100700

药食同源属于医药饮食联系的范畴,是指基于药物偏性与饮食五味,通过起源、功能、应用来辅助养生治病的理论体系[1]。药食同源物质是在药食同源理念指导下,在我国传统中医学和食疗学中使用的既可食用又可药用的中药材物质[2]。药食同源药用植物特指在《按照传统既是食品又是中药材物质目录》(以下简称《药食同源目录》)中规定的具有传统食用习惯,且列入国家中药材标准,包括《中华人民共和国药典》2015年版(以下简称《中国药典》)及相关中药材标准中的植物。随着人们生产和生活方式的改变,处于“亚健康”状态的人群越来越多。如今,人们养生和健康意识逐步提高,药食同源药用植物迎来广阔的发展空间,因其安全性、方便性和普遍性的特点,又兼具治病和养生之效,越来越受到人们的青睐。

药食同源药用植物的应用历史久远,《诗经》《黄帝内经》《神农本草经》等文献均有记载相关应用,《食疗本草》《救荒本草》《野菜博录》等文献也记载了大量的药食同源药用植物。《本草纲目》作为16世纪以前本草集大成者,在中国可谓家喻户晓,在世界范围内也产生了深远影响[3]。《本草纲目》不仅收载了1892种药物,其中还提出药食同源的观点,记载了大量食疗药膳的单方、验方,是一部博大精深的药学本草巨著。

近年来,随着全球化的发展,中药资源需求量激增,野生药用动植物资源的贮量急剧下降[4],中药资源人均占有量与利用率逐年降低,资源问题日趋严重[5]。当前,实现中药资源可持续开发利用刻不容缓,中医药产业界必须从资源的多宜性与多用性角度提高资源利用效率[6]。本文以《本草纲目》草部为研究对象,对草部记载的药食同源药用植物进行整理,与《中国药典》2015年版进行对比,以挖掘药食同源药用植物和非传统药用部位综合开发利用方面的潜力;对认识药食同源药用植物古代的应用、继承传统食疗文化、开发现代药食同源药用植物提供重要的本草学依据。

1 《本草纲目》草部中的药食同源药用植物

本研究以《本草纲目》草部所记载药用植物为研究对象,对“主治”“集解”“发明”项下,出现药食两用相关记载的药用植物及其内容进行系统整理。《本草纲目》草部所载药用植物共447种(不包括“杂草9种和有名未用153种”)[7],涉及药食两用表述的药用植物共151种,占草部总药数的33.78%。被《中国药典》收载的品种81种,未被《中国药典》收载的品种70种。

以《药食同源目录》[8]及5次修订的征求意见稿所载的110个药食同源物质为依据,与《本草纲目》草部中的药食同源药用植物进行筛选和整理,并录入Excel表格建立数据模板;《中药药名辞典》[9]作为中药材名称正名标准,个别未记录的别名则以《中药别名大辞典》[10]和《中国药典》[11]对中药材名称进行统一规范。

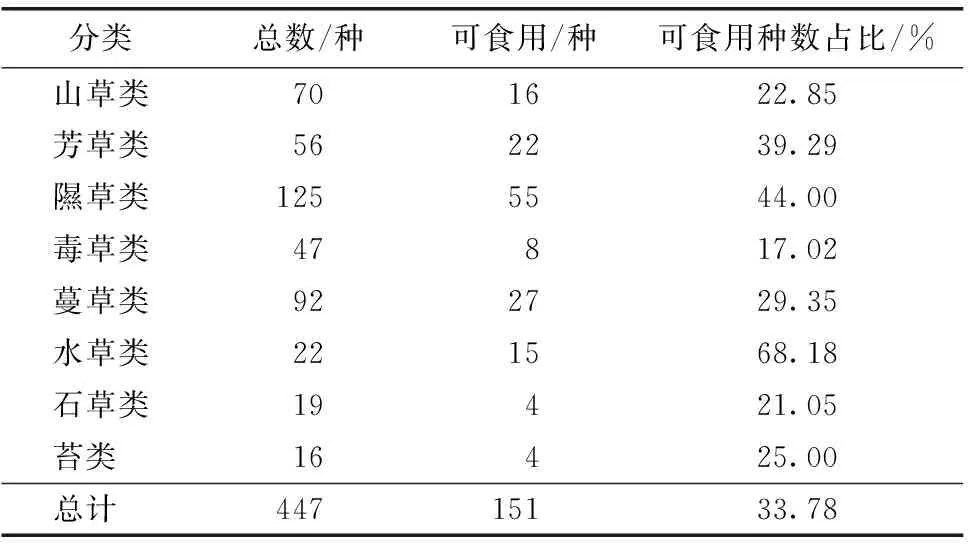

《本草纲目》将草部分为山草类、芳草类、隰草类、毒草类、蔓草类、水草类、石草类、苔类共8类。经统计,以水草类的药食同源药用植物比例最高,达68.18%,其次为隰草类,比例达44%;毒草类最少,比例为17.02%(见表1)。其中,隰草类所含的药食同源药用植物品种最多,达55种。

表1 《本草纲目》草部药食同源药用植物分类、可食用种数及其占比

2 《本草纲目》草部食用部位与《中国药典》药用部位对比

《本草纲目》记载了同一种药用植物的多个器官,除了《中国药典》所载的药用部位外,常常有其他部位可供食用,如黄精“根、叶、花、实皆可饵服,酒散随宜”[7]580-582;菊“嫩叶及花皆可煠食”[7]763。葳蕤(玉竹)“嫩叶及根,并可煮淘食茹”[7]584。本文以《中国药典》[11]规定的药用部位作为依据,对《本草纲目》草部所记载的药食同源药用植物的食用部位与《中国药典》所载的药用部位进行对比。

2.1 《本草纲目》草部食用部位与《中国药典》药用部位一致的品种

将《本草纲目》草部所记载药食同源药用植物的食用部位与《中国药典》所载药用部位一致的药用植物(41种)进行统计。目前,《药食同源目录》已经收录且物种和食用部位都一致的品种有13种:薄荷、姜黄、昆布、金银花(忍冬)、肉苁蓉、砂仁、山柰、铁皮石斛、天麻(赤箭)、西红花(番红花)、香薷、益智仁、紫苏/紫苏子(苏)。《药食同源目录》未收录且物种和食用部位都一致的品种,有28种:艾、菝葜、车前、芍药、栝楼、海藻、何首乌、虎杖、黄藤、积雪草、蒺藜、麦门冬、牵牛子、青蒿、苘麻、瞿麦、菖蒲、锁阳、天门冬、通脱木、土茯苓、五味子、豨莶、鸭跖草、茺蔚、茵陈蒿、萹蓄、假苏。

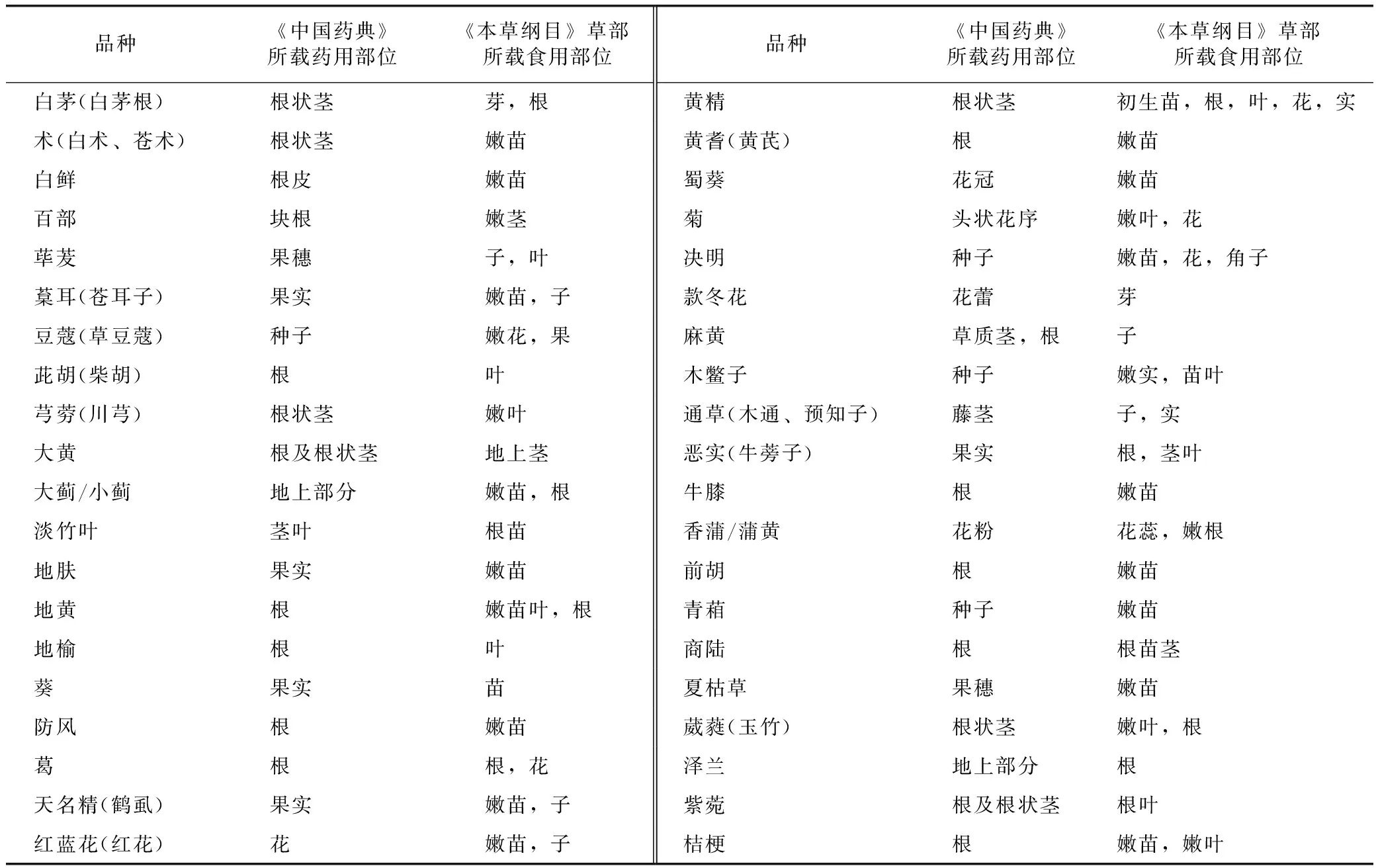

2.2 《本草纲目》草部食用部位多于或不同于《中国药典》药用部位的品种

将《本草纲目》草部所记载药食同源药用植物的食用部位多于或不同于《中国药典》所载的药用植物(40种)进行统计,见表2。目前,《药食同源目录》已经收录达12种:白茅根、荜茇、小蓟(大蓟未收录)、淡竹叶、葛根、黄精、黄芪、桔梗、菊花、决明子、夏枯草、葳蕤(玉竹)。《药食同源目录》未收录达28种:泽兰、紫菀、术(白术、苍术)、白鲜、百部、葈耳(苍耳子)、豆蔻(草豆蔻)、茈胡(柴胡)、芎(川芎)、大黄、地肤、地黄、地榆、葵、防风、天名精(鹤虱)、红蓝花(红花)、蜀葵、款冬花、麻黄、木鳖子、通草(木通、预知子)、恶实(牛蒡子)、牛膝、香蒲/蒲黄、前胡、青葙、商陆。

表2 《本草纲目》草部及《中国药典》所载品种及其部位

3 《本草纲目》草部药食同源药用植物食用部位分类

将《本草纲目》草部收录的药食同源药用植物按其食用部位分为5类,分别是根及根状茎类、嫩苗类、叶类、花类、果实及种子类。

3.1 根及根状茎类

《本草纲目》草部中,以根及根状茎类供食用的品种达39种。蒲黄,《中国药典》规定的药用部位是花粉,《本草纲目》记载其花蕊和嫩根可食:“取其中心入地白蒻,大如匕柄者,生啖之,甘脆。又以醋浸,如食笋,大美。市廛以蜜搜作果食货卖。采其嫩根,瀹过作鲊,一宿可食。亦可炸食、蒸食及晒干磨粉作饼食。隔三重纸焙令色黄,蒸半日,却再焙干用之妙。蒲黄……人多食之,以解心脏虚热,小儿尤嗜之”[7]1116-1117。泽兰,《中国药典》规定的药用部位是地上部分,《本草纲目》记载根可食:“其根可食,故曰地笋,产妇可作蔬菜食,佳”[7]742-743。

在39种可供食用的根及根状茎类药材中,《中国药典》收载24种,分别为葳蕤、赤箭、白茅、芍药、姜黄、肉苁蓉、锁阳、泽兰、大蓟/小蓟、恶实、地黄、紫菀、麦门冬、淡竹叶、虎杖、商陆、栝楼、葛、天门冬、何首乌、菝葜、土茯苓、菖蒲、香蒲蒲黄;未收载15种,分别为荠苨、山姜、石蒜、白蒿、蘘荷、蒟蒻、蚤休、旋花、营实/墙蘼、王瓜、陈家白药、羊蹄、白昌、菰、萍蓬草。

3.2 嫩苗类

《本草纲目》草部中,以嫩苗类供食用的品种达49种。黄精,《中国药典》规定的药用部位是根状茎,《本草纲目》记载其苗初生,根,叶,花,实可食:“根、叶、花、实皆可饵服,酒散随宜。今遇八月采,山中人九蒸九暴作果卖,黄黑色而甚甘美。其苗初生时,人多采为菜茹,谓之笔菜,味极美。其根横行,状如葳蕤,俗采其苗煠熟,淘去苦味食之,名笔管菜。根为精气,花实为飞英,皆可服食”[7]580-582。决明子,《中国药典》规定的药用部位是种子,《本草纲目》记载其嫩苗、花、角子苗可食:“苗高四五尺,春亦为蔬。茳芒决明,救荒本草所谓山扁豆是也。茳芒嫩苗及花与角子,皆可瀹茹及点茶食。春月种决明,叶生采食,其花阴干亦可食。叶作菜食,利五脏明目,甚良”[7]871。

在49种可供食用的嫩苗类药材中,《中国药典》收载28种,分别为术、白鲜、葈耳、车前、大蓟/小蓟、地肤、地黄、防风、天名精、红蓝花、黄精、黄耆、蜀葵、假苏、决明、牛膝、前胡、青葙、瞿麦、豨莶、夏枯草、鸭跖草、茺蔚、桔梗、葵、木鳖子、商陆、香薷;未收载21种,分别为荠苨、蘼芜、马兰、白蒿、牡蒿、錾菜、苦芺、蠡实、萱草、菟葵、龙葵、龙珠、酸浆、蓼、石龙芮、王瓜、白英、鼠藤、酢浆草、败酱、泽漆。

3.3 叶类

《本草纲目》草部中,以叶类供食用的品种达102种。茈胡,据考证为伞科植物柴胡,《中国药典》规定的药用部位是根,《本草纲目》记载叶可食:“嫩则可茹。柴胡叶名芸蒿,辛香可食”[7]639。葳蕤,据考证为百合科植物玉竹,《中国药典》规定的药用部位是根状茎,本草记载叶可食:“嫩叶及根,并可煮淘食茹。性平味甘,柔润可食”[7]584。

在102个可供食用的叶类药材中,《中国药典》收载54种,分别为黄芪、黄精、葳蕤、术、地榆、茈胡、前胡、防风、白鲜、白茅、芎、荜茇、香薷、假苏、薄荷、积雪草、苏、菊、艾、茵陈蒿、青蒿、茺蔚、夏枯草、青葙、红蓝花、大蓟/小蓟、恶实、葈耳、天名精、豨签、地黄、牛膝、紫菀、淡竹叶、鸭跖草、葵、蜀葵、款冬花、决明、地肤、瞿麦、车前(平车前)、萹蓄、大黄、商陆、木鳖子、百部、通脱木、黄藤、忍冬、海藻、昆布、石斛、桔梗;未收载48种,分别为荠苨、蘼芜、蒟酱、马兰、水苏、荠苧、白蒿、蒿、牡蒿、錾菜、苦芺、飞廉、竺麻、蠡实、萱草、菟葵、龙葵、龙珠、酸浆、败酱、鼠曲草、金盏草、甘蓝、蓼、水蓼、泽漆、凤仙、石龙芮、营实/墙蘼、王瓜、白英、萝摩、甜藤、鼠藤、牛奶藤、蔛草、羊蹄、酸模、莕菜、莼、水藻、景天、酢浆草、紫背金盘草、陟厘、干苔、石蕊、艾纳。

3.4 花类

《本草纲目》草部中,以花类供食用的品种达11种。豆蔻,《中国药典》规定的药用部位是种子,《本草纲目》记载嫩花,果可食:“今虽不专为果,犹入茶食料用。南人多采花以当果,尤贵其嫩者。并穗入盐同淹治,叠叠作朵不散。彼人皆用芼茶及作食料,恒用之物。广人取生草寇入梅汁,盐渍令红,暴干荐酒,名红盐草果。其初结小者,名鹦哥舌。元朝饮膳,皆以草果为上供。再如,豆蔻辛烈甚香,可常食之”[7]707-708。菊,《中国药典》规定的药用部位是头状花序,《本草纲目》记载花,嫩叶可食:“一种茎紫气香而味甘,叶可作羹食者,为真菊。惟紫茎气香,叶厚至柔者,嫩时可食。嫩叶及花皆可煠食。菊类自有甘苦二种,食品须用甘菊,入药则诸菊皆可。叶亦明目,生熟并可食。其苗可蔬,叶可啜,花可饵,根实可药,囊之可枕,酿之可饮”[7]762-764。

在11个可供食用的花类药材中,《中国药典》收载7种,分别为黄精、豆蔻、菊、番红花、决明、葛、香蒲/蒲黄;未收载4种,分别为山姜、茉莉、萱草、醉鱼草。

3.5 果实及种子类

《本草纲目》草部中,以果实与种子类供食用的品种达28种。通草,《中国药典》规定的药用部位是藤茎,《本草纲目》记载其种子及果实可食:“子长三四寸,核黑瓤白,食之甘美,南人谓为燕覆子。瓤黄子黑,食之去皮。结实如小木瓜,食之甘美”[7]1078-1079。红蓝花,《中国药典》规定的药用部位是花,《本草纲目》记载其种子可食:“其子五月收采,淘净捣碎煎汁,入醋拌蔬食,极肥美”[7]794。

在28个可供食用的果实及种子类药材中,《中国药典》收载17种,分别为黄精、豆蔻、缩砂藌、益智子、荜茇、红蓝花、苘麻、葈耳、天名精、麻黄、决明、蒺藜、五味子、木鳖子、牵牛子、栝楼、通草;未收载11种,分别为蒟酱、甘蕉、酸浆、荭草、火炭母草、蓬蘽、悬钩子、木莲、千岁蘽、菰、萍蓬草。

4 《本草纲目》草部中药食同源药用植物的食用方法

《本草纲目》草部收录药食同源药用植物的食用方法多种多样,以作蔬菜为主,还有代粮、果饮、酿酒、调料等多种食用方法。

4.1 作蔬菜

4.1.1生食 生食的药食同源药用植物多属鲜药,古人所言之“生”即是现今所言之“鲜”。最大限度地保持药材原有的色泽和气味,大多味道良好,且有解暑避浊、芳香轻清、生津止渴、滋阴凉血、化湿和中的作用[12]。适宜生食的品种如防风嫩苗、肉苁蓉、赤箭(天麻)、荜茇叶、姜黄、香薷、薄荷、积雪草、苏叶、水苏、荠苧叶、苦芺、决明叶、大黄茎叶、何首乌、土茯苓。《本草纲目》记载香薷:“家家有此,作菜生食。暑月亦作蔬菜。中州人三月种之,呼为香菜,以充蔬品。春月煮饮代茶”[7]745。

4.1.2熟食 经过蒸煮或煠等方法加热后,作蔬菜食用,或通过淘洗、煮等方法去除植物的苦味再食用。适宜熟食的品种如黄芪嫩苗、荠苨嫩苗、黄精初生苗、葳蕤(玉竹)嫩叶及根、赤箭(天麻)、地榆叶、石蒜、芎(川芎)叶、蒿、茺蔚初生苗、夏枯草、竺麻、蠡实嫩苗、恶实(牛蒡)根叶、葈耳(苍耳)嫩苗、天名精嫩苗、豨莶嫩苗、菟葵茎叶、败酱嫩苗、瞿麦嫩苗、金盏草、甘蓝叶、商陆茎叶、石龙芮、木鳖子嫩实及苗叶、百部茎、蔛草、羊蹄、蘋、景天。《本草纲目》记载茺蔚:“茺蔚初春生时,亦可浸洗,淘去苦水,煮作菜食。花,可以为饮”[7]781-782。

4.1.3生熟皆可 新鲜植物或者经加工后,都可以做蔬菜食用,如假苏(荆芥)初生苗、菊叶、白蒿、萝摩、菰。《本草纲目》记载白蒿:“先诸草发生,香美可食,生蒸皆宜”[7]777。

4.1.4菹食(腌菜) 菹食是古代人对叶菜类进行加工的方式,以便长久保留,菹字亦作葅。如荠苨根、苏叶、青蒿、白蒿、蘘荷根、紫菀根叶、萱草嫩苗及花跗、葵、白昌根、香蒲。《本草纲目》记载青蒿:“人亦取杂香菜食之。嫩时醋淹为葅,自然香”[7]775。

4.2 作粮食

4.2.1可代粮救荒 古人利用自然界可供食用的救荒草木,经过加工,制成食物以代粮充饥,起到既可果腹又可疗疾的作用,如土茯苓、菰、甘蕉实、萍蓬草等。《本草纲目》记载土茯苓:“人取以当谷食,不饥。其根……其肉软,可生啖。食之当谷不饥,调中止泄,健行不睡”[7]1061。在实践过程中,古人还发现一些可代粮食的药用植物,甚至食用后可断谷,如白茅根、芍药、麦冬、蒺藜、天门冬、何首乌。《本草纲目》记载天冬:“入山便可蒸煮,啖之断谷。或为散,仍取汁作酒服散尤佳。门冬采得蒸,剥去皮食之,甚甘美,止饥”[7]1050。

4.2.2羹粥 粥多为米谷加水调和成的半流质食物,而羹多为由肉菜加入水中调和成的黏稠浓汤。适宜做羹粥的品种如荠苨根、肉苁蓉、锁阳、苏叶、菊叶、地黄、龙葵、白英、萍蓬草、莼。《本草纲目》记载肉苁蓉:“生时似肉,以做羊肉羹补虚乏极佳,亦可生啖。西人多用作食。只刮去鳞甲,以酒浸洗去黑汁,薄切,合山芋、羊肉作羹,极美好,益人,胜服补药”[7]587-588。

4.2.3磨面做饼或粉食 将富含淀粉的蔬菜的根、茎或果实,经研磨、滤过、沉淀制成粉,入食,做饼。如蒺藜、葈耳(苍耳)子、葛根。也可和面粉作馄饨、饼食、果等,如艾、茵陈、鼠曲草、醉鱼草花、甜藤、水藻。《本草纲目》记载葛:“即今之葛根,人皆蒸食之。根……今人多作粉食。冬月取生葛,捣烂入水中,揉出粉,澄成垛,入沸汤中良久,色如胶,其体甚韧,以蜜拌食,擦入生姜少许尤妙。又将生葛根煮熟,作果实卖。其花晒干亦可炸食”[7]1046。

4.3 作饮品

将药食同源药用植物的嫩苗、叶或花加工成饮品,性味比较缓和,煎煮时间不长、不拘时服用,又能提升口感,长期服用可以起到保健养生、调理不适症状等作用。适宜做饮品的品种如术、地榆、芎、蘼芜、茉莉、香薷、假苏(荆芥)、薄荷、积雪草、菊、茺蔚、虎杖、营实/墙蘼、石斛、石蕊等。《本草纲目》记载地榆:“其叶山人乏茗时,采作饮亦好,又可煠茹。叶,作饮代茶,甚解热”[7]613-614。

4.4 酿酒

酒具有发散之性,可活血通络,助长药效。生物发酵也是药食同源药用植物的炮制方法之一,可以起到增强疗效和改变药性的作用。适宜酿酒的品种如恶实(牛蒡)茎叶、营实根、淡竹叶、蓼。《本草纲目》记载淡竹叶:“俚人采其根苗,捣汁和米作酒曲,甚芳烈”[7]854。

4.5 蜜煎作果食

古人将有的药食同源药用植物用蜂蜜煎煮,加工成蜜饯果品,如荠苨、赤箭(天麻)、甘蕉、牵牛子、通脱木、香蒲等。《本草纲目》记载通脱木(通草):“今园圃亦有种莳者,或作蜜煎充果,食之甘美”[7]1080。

4.6 作脯食

古人取药煎煮,干制加工成脯食,如恶实(牛蒡)根、陟厘、干苔等。《本草纲目》记载商陆:“惟花白年多者,仙人采之作脯,可下酒也”[7]922;牛蒡:“取根煮曝为脯,云甚益人,今人亦罕食之。根作脯食甚良”[7]810-812。

4.7 作香辛料或调味品

绝大多数香辛调料属于辛温属性药材,不仅可以调味,还可起到散寒、温中、行气之功效,如豆蔻(草豆蔻)、缩砂藌(砂仁)、荜茇。《本草纲目》记载缩砂藌:“缩砂藌辛香可调食味,及蜜煎糖缠用”[7]710。

5 《本草纲目》草部收录药食同源药用植物的服食禁忌

《本草纲目》记载了大量药食同源药用植物,还对服食注意事项进行了详尽的论述,反映了李时珍对药食同源药用植物安全性和功能性的重视。

5.1 个人体质

李时珍认为饮食应因人而异,不同体质饮食注意要有侧重。《本草纲目》记载薄荷:“新病瘥人勿食之,令人虚汗不止。瘦弱人久食之,动消渴病”[7]752;葵:“为百菜主,其心伤人。葵叶尤冷利,不可多食。作菜茹甚甘美,但性滑利。食葵须用蒜,无蒜勿食之。凡久病大便涩滞者,宜食葵菜,自然通利,乃滑以养窍也”[7]855;蒟蒻:“性冷,甚不益人,冷气人少食之。生则戟人喉出血”[7]978。

5.2 用法用量

《本草纲目》对药食同源药用植物的用法用量有详细收录。《本草纲目》记载荜茇:“胡人将来,入食味用也。南人爱其辛香,或取叶生茹之。辛热耗散,能动脾肺之火,多用令人目昏,食料尤不宜之。多服走泄真气,令人肠虚下重”[7]713;昆布:“昆布下气,久服瘦人,无此疾者不可食。海岛之人爱食之,为无好菜,只食此物,服久相习,病亦不生。凡是海中菜,皆损人,不可多食”[7]1129;莼:“和鲋鱼作羹食,主胃弱不下食者,至效。莼虽冷补,热食及多食亦拥气不下,甚损人胃及齿,令人颜色恶,损毛发。和醋食,令人骨痿。而性滑,服食家不可多用”[7]1125。

5.3 饮食宜忌

饮食宜忌是中医养生防病的重要环节,特别是在疾病的治疗过程中,食物的选择要知其所宜、知其所忌[13]。李时珍认为,在服药期间,凡属生冷、黏腻、腥臭等不易消化及有特殊刺激性的食物,都应根据需要予以避免。同时,在服用某些药物时,不宜与某种食物同食,要注意药食搭配。《本草纲目》记载假苏(荆芥):“作菜食久,动渴疾,熏人五脏神。凡服荆芥风药,忌食鱼”[7]749;苏:“不可同鲤鱼食,生毒疮”[7]755;葈耳:“忌猪肉、马肉、米泔”[7]814;土茯苓:“忌茶茗”[7]1061。

5.4 炮制减毒

《本草纲目》草部中记载了药食同源药用植物的各种炮制方法,包括修制、水制、火制、水火共制等。修制一般包括去皮、去壳。水制、火制一般加入各种辅料,以达到炮制减毒的目的。《本草纲目》记载豆蔻:“豆蔻辛烈甚香,可常食之。今人惟以面裹煻火煨熟,去皮用之”[7]707-708;海藻:“南方人多食,北方人效之,倍生诸疾,更不宜矣。凡使须用生乌豆,并紫背天葵,三件同蒸伏时,日干用。近人但洗净咸味,焙干用”[7]1127。

《本草纲目》草部收录的药食同源药用植物有5种小毒药材,分别为商陆、蒟蒻、石蒜、葈耳、豨莶。在加工过程中,大多经过蒸煮或炸炒进行减毒。《本草纲目》记载商陆:“根苗茎并可洗蒸食,或用灰汁煮过亦良”[7]922;蒟蒻:“以酽灰汁煮十余沸,以水淘洗,换水更煮五六遍”[7]978;石蒜:“可炸熟水浸过食”[7]660;葈耳:“其子炒去皮,研为面,可作烧饼食”[7]814;豨莶:“嫩苗煠熟”[7]820。

6 讨论

6.1 《本草纲目》草部对《药食同源目录》的启示

《药食同源目录》及征求意见稿收录了110个品种,《本草纲目》草部记载了该目录中的25种,分别为白茅根、薄荷、荜茇、小蓟(大蓟未收录)、淡竹叶、葛根、黄精、黄芪、姜黄、桔梗、菊花、决明子、昆布、金银花、肉苁蓉、砂仁、山柰、铁皮石斛、天麻、西红花、夏枯草、香薷、益智仁、玉竹、紫苏/紫苏子(苏)。另外,《本草纲目》草部还收录126种药食同源药用植物,《中国药典》记载56种,未记载70种。其中,《中国药典》记载却未收录在《药食同源目录》的品种有艾、菝葜、术、白鲜、百部、萹蓄、葈耳、豆蔻、茈胡、车前、芍药、芎、大黄、地肤、地黄、地榆、葵、防风、栝楼、海藻、天名精、何首乌、红蓝花、虎杖、蜀葵、黄藤、积雪草、蒺藜、假苏、款冬花、麻黄、麦门冬、木鳖子、通草、恶实、牛膝、牵牛子、香蒲/蒲黄、前胡、青蒿、青葙、苘麻、瞿麦、商陆、菖蒲、锁阳、天门冬、通脱木、土茯苓、五味子、豨莶、鸭跖草、茺蔚、茵陈蒿、泽兰、紫菀。这些未被收录在《药食同源目录》的品种,可以作为扩充物种进行新食品原料的研究。针对这些古代应用广泛、现代研究较少的品种,应加大开发的力度。随着第四次全国中药资源普查工作的结束,大量的药食同源药用植物被记录在册,应结合古代本草文献,利用现代科学技术,研究其药食两用的价值,将一些新品种逐步纳入《药食同源目录》中,实现药食资源的持续性发展。《本草纲目》记载的药食同源药用植物在民间有着丰富的应用经验,在现代饮食文化中还在传承应用,如艾草、牛蒡等。

艾草是一味古老而神奇的良药,也是中国古代人们常用食料[14-15]。《本草纲目》记载:“得米粉少许,可捣为末,入服食药用。春月采嫩艾作菜食,或和面作馄饨如弹子,吞三五枚,以饭压之,治一切鬼恶气,长服止冷痢。又以嫩艾作干饼子,用生姜煎服,止泻痢及产后泻血,甚妙。近世有单服艾者,或用蒸木瓜和丸,或作汤空腹饮,甚补虚羸”[7]768-769。李时珍详细地记载了艾草的服食方法和功效,重视艾草在民间的应用。经考证,艾草的原植物品种为菊科植物艾ArtemisiaorgyiLevl. et Vant.[16]。目前,艾草尚未进入《药食同源目录》与《可用于保健食品的物品名单》,应利用现代研究方法加大艾草作为药食两用资源的开发与应用。我国多地广泛食用艾草,艾草茶、艾草汁、艾草酒不断发展与传承至今。特别是南方,以艾叶为原料制作的食材,如青团、糕点、主食、粥汤丸等常见于餐桌[17],增强了人体对疾病的抵抗力。

牛蒡在食用及中医临床应用已有千年历史[18]。《本草纲目》记载:“其根和茎叶可食,其根叶皆可食,人呼为牛菜。根有极大者,作菜茹益人。剪苗汋淘为蔬,取根煮曝为脯,云甚益人,今人亦罕食之。根作脯食甚良。茎叶宜煮汁酿酒服。根须蒸熟暴干用。不尔,令人欲吐”[7]810-812。《中国药典》所载牛蒡的药用部位是果实,《本草纲目》记载其根和茎叶可供食用。经考证,牛蒡子的原植物品种为菊科植物牛蒡ArctiumlappaL.[19]。目前,牛蒡尚未进入《药食同源目录》,已进入《可用于保健食品的物品名单》。截至2020年3月1日,以牛蒡为原料的保健食品共计 5款,牛蒡在食品行业有广阔市场前景和良好发展机遇[20]。如今,牛蒡种植面积逐年扩大,安徽萧县已有大面积种植,其根出口日本,逐渐变成日料中常见的一种食材,其茎、叶也能作为菜蔬食用。

6.2 《本草纲目》草部对药食同源药用植物器官利用的启发

古代强调以食材之味,取药材之性,古人对药食资源没有严格的区分,现代人受传统用药习惯的影响,大部分药食同源药用植物和常用中药材仍存在仅限于单一部位入食或入药的情况,对整体植株的利用率不高,造成植物资源的巨大浪费。《本草纲目》草部中所列的药食同源药用植物,普遍存在多个部位入食、入药的现象。经研究统计,《本草纲目》草部所载食用部位与《中国药典》所载药用部位不同的品种有40种。同一植物的不同部位,既有药性、药效相近或相同的情况,也有部位不同、功效相异的情况[21]。《本草纲目》记载的药食同源及其部位信息非常丰富。深入挖掘《本草纲目》所记载的药食同源资源及其文化前景非常广阔,不仅可以为非传统用药部位的开发利用提供本草学依据,也可对药食同源品种的资源综合利用提供方向。

大黄RheumofficinaleBaill是我国常用的中药材之一,民间有食用的大黄叶柄的习惯[22]。《本草纲目》记载大黄:“但茎高六七尺而脆,味酸堪生啖”[7]916,说明李时珍认为大黄叶可以食用。现代文献也证实,大黄叶可以加工制成蜜饯类食物,或者用于酿制甜酒、开胃酒等饮品。在欧美国家,食用大黄叶柄非常盛行,当地人通常将其做糕点馅或制成果酱[23]。大黄在《中国药典》所载的药用部位是地下的根及根茎,然而产量巨大的地上部分茎和叶,却被当作废料大量丢弃,不仅污染自然环境,也在一定程度上造成了资源浪费。利用现代医学的科学技术和方法,对地上部分茎、叶进行资源化利用,具有一定的价值和意义[24-25]。

地黄RehmanniaglutinosaLibosch.为常用大宗药材,民间有食用地黄叶,采叶煮羹食以作充饥的习惯[26-27]。《本草纲目》记载地黄:“地黄嫩苗,摘其旁叶作菜,甚益人。羊芐豕薇,则自古已食之矣。地黄粥大能利血生精。地黄切二合,与米同入罐中煮之,候熟,以酥二合,蜜一合,同炒香入内,再煮熟食”[7]838-841。李时珍认为,地黄的根苗、叶都可以入食。据现代文献调研,地黄叶中有多种与地黄根中相同的化学成分,说明地黄叶同样具有较高的药用价值[28]。1988年,地黄叶已被正式收录于《北京市中药材标准》[29]。地黄种植存在连作障碍,资源有限,应逐步转变传统的利用观念,拓展地黄药食部位[30],如此势必能够降低地黄资源浪费,实现可持续发展新模式。

6.3 《本草纲目》草部对药食同源药用植物食用方法的启发

《本草纲目》不仅收载药食同源药用植物的来源、分类、功效、主治等,还记载了丰富的服食方法与饮食禁忌内容,对临床安全使用具有现实指导意义。《本草纲目》草部药食同源药用植物来源于《神农本草经》上品者33种、中品者24种、下品者8种。 来源于《名医别录》上品者5种、中品者14种、下品者7种。《本草纲目》对其毒性进行了详细记载,涉及煎服用水、用火、煎法、服食次序、饮食宜忌及体质等多方面内容。李时珍记载:“凡服药,不可杂食肥猪犬肉、油腻羹鲐、腥臊陈臭诸物;不可多食生蒜、胡荽、生葱、诸果、诸滑滞之物”[7]82。“粟之味咸淡,气寒下渗,肾之谷也,肾病宜食之。降胃火,故脾胃之病宜食之。胃热消渴以陈粟米炊饭,食之良”[7]1212。李时珍针对如谷、菜、果、蔬等常见的食物还提出6条“五味宜忌”原则,不但是医家用药疗病的原则,而且还适用于普通百姓的日常饮食。可见,李时珍十分注重饮食搭配、煎煮方法和剂型选择,强调因人制宜和遵循“四时药食”法则,体现了传统安全药食的思想。《本草纲目》所载药食同源药用植物的服食注意事项,值得后人进一步整理和研究。目前,国家卫生健康委员会颁布的《药食同源目录》是药食同源的现代体现,但当前该目录仅限于收载品种,未标明服食方法和注意事项,还存在品种修订的问题[31]。应利用现代技术和传统本草文献相结合的方法,进一步完善相关限定,为安全食疗提供宝贵经验。

《本草纲目》“博而不繁,详而有要,综核究竟,直窥渊海”[32]。本研究对《本草纲目》草部药食同源药用植物进行了详细的梳理,涉及分类、药用部位、食用方法、饮食宜忌等多环节,可以概括为药食同源药用植物开发、传统药用部位扩展、服食方法考证3个方面。这些记载体现出李时珍对药食同源药用植物的重视与推崇。《本草纲目》成书距今虽然已近千年,但是该书中对药食同源药用植物的记载依然有很强的指导意义,也为《药食同源目录》的进一步完善提供本草学依据。