健康行为代际传递模式的社会经济地位差异

——基于CHNS2015的实证研究

2021-01-04洪岩璧华杰

□ 洪岩璧,华杰

一、研究背景

随着经济发展和医学水平的进步,人类步入后医学时代,高致死率的急性疾病和传染性疾病逐渐得到控制,平均预期寿命不断增加[1]。现代人的死亡主因日渐从急性疾病转为慢性疾病,而不良的生活方式与罹患慢性病密切相关[2]。健康生活方式(health lifestyle)具体表现为与个体健康相关的所有行为,即健康行为(health behavior)。根据对个体健康的影响,健康行为可以分为风险健康行为(risk health behavior)和正向健康行为(positive health behavior)两大类,前者指那些不利于个体健康的行为,如吸烟、饮酒等,后者指那些有利于维护或提升个体健康水平的行为,如合理的健身锻炼、定期体检、注重膳食营养均衡等。

生物学研究认为吸烟、饮酒等风险健康行为受遗传基因的影响,但这一观点尚未得到充分验证[3]。已有研究表明,个体社会化进程对诸如吸烟、饮酒等健康行为有很大影响,包括个体对父母生活方式的学习、对同辈群体行为的模仿以及所接受的健康教育等[4]。其中家庭的影响甚为重要,很多家庭中都存在健康行为的代际延续性,如有吸烟习惯的父母,其子女吸烟的可能性也更高[5]。从个体婴幼儿时期开始,父母就对其健康产生持续影响,所形成的累积优势或劣势又直接影响个体的社会流动和预期寿命[6][7]。因此,关注父辈群体对子代健康的影响有助于理解阶层再生产的机制[8][9],进而针对不同群体制订合理的健康政策,提升全民健康水平。

国外研究显示,父辈健康行为与子代健康行为总体上呈现出正相关[7][10],而风险健康行为的继承则存在阶层“反向梯度”(inverse gradient),即较低阶层家庭出身的子女更易继承父母用于缓解压力的风险健康行为,而中上阶层家庭出身的群体则更倾向于规避风险健康行为[11](1)西方研究中的较低阶层和中上阶层通常分别指代工人阶级和中产阶级,而在指涉家庭背景时,“社会阶层”与“社会经济地位(SES)”往往是两个互相替代的概念。由于中国社会并不能简单地划分为工人阶级和中产阶级两大社会群体,因此,本研究主要使用社会经济地位这一概念。但在文献综述部分,为尊重前人研究,也会使用较低阶层和中上阶层的提法,基本等同于低社会经济地位和高社会经济地位概念。社会经济地位的高低主要根据个体的职业地位高低、收入多少和教育程度高低来进行区分。。然而鲜有研究关注国内健康行为的代际传递是否存在阶层差异,一个可能的原因是中国社会依旧处于激烈的转型与变迁阶段,社会经济地位与健康行为之间的关系颇为复杂,并非简单的线性对应[12]。本研究尝试利用本土调查数据,探究当前中国社会健康行为的代际传递与家庭社会经济地位之间的关联。由于个体在生命历程的不同阶段存在健康行为的变迁,而家庭对其健康行为影响最大的时期是幼年及青少年阶段[4],因此本研究利用“中国健康与营养追踪调查”(China health and nutrition survey,简称CHNS)数据,探讨父母健康行为影响子代青少年时期健康行为的代际继承机制及其社会经济地位差异。

二、文献综述与研究假设

就健康生活方式的形成而言,主要存在个体主义和结构主义两种解释路径[2]。个体主义路径认为,受过高等教育的中上阶层对健康信息的获取与处理能力要高于低阶层群体,因此具有较强的健康信念,进而影响其对子代的教养方式[13]。基于韦伯的地位群体理论,结构主义路径则认为具有相似身份背景的群体会聚集在一起,因而不同阶层在生活方式上存在区隔[14]。布迪厄指出发挥阶层区隔作用的生活方式来自人们所处的场域结构和所拥有资本的差异化组合,以及由此形成的不同惯习[15]。科克汉姆认为个体主义和结构主义路径都存在一定缺陷,前者忽略了群体特性,而后者未能关注重要的微观要素,因此科克汉姆整合上述两个路径,提出了健康生活方式再生产理论[2]。他认为个体所处的社会结构决定其生活机会与社会化经验,而社会化经验进一步影响其生活选择,生活机会与生活选择二者在互动中形成行为倾向或性情,也即惯习,进而决定其实践,并最终体现为与健康生活方式相关的行为。由于青少年群体在社会结构中的位置主要由其家庭社会经济地位决定,因此其健康行为无疑会受到父母社会经济地位的影响。但家庭社会经济地位并非直接简单作用于子代健康行为,而是存在一个从内在行为倾向(健康信念)到实际行为的影响路径。我们首先梳理影响健康行为的主要因素,继而讨论健康行为的代际传递及其阶层差异,并在此基础上提出研究假设。

(一)健康行为的影响因素

健康社会学认为阶层或社会经济地位是影响健康差异(包括健康行为)的根本原因。换言之,社会阶层与个体正向健康行为正相关,而与风险健康行为负相关。高阶层群体倾向于拥有更健康的生活方式,如更多的日常蔬菜摄入量、体育锻炼和疾病风险预防等[16][17][18],而低阶层群体则更易出现吸烟、饮酒、热量过度摄入等风险健康行为[19][20]。社会经济地位(socioeconomic status,简称SES)主要包含教育、职业和收入三个维度。首先,教育被认为是最重要的健康影响因素[13]。因为教育会赋予个体更健康的风险认知观念和更强的“自我控制信念”,从而规避和抵制嗜烟、酗酒等健康风险行为,并长期坚持健康生活方式[21][22]。其次,职业的影响不容小觑。一般来说,相较于非体力劳动者,体力劳动者社会心理压力更高,缺少充裕的时间、金钱去维持个人形体,饮食往往以高热量摄入为主,因此更易形成吸烟、饮酒等风险健康行为并出现肥胖症[23][24][25]。但部分白领职业的职场压力也会显著超过体力劳动者,他们几乎没有多余的精力去锻炼或保持膳食平衡[25]。第三,收入的影响仍存在分歧。一方面,收入可以通过支付健康、均衡膳食等费用来促进健康行为[26][27],并且可以减缓因为低收入和贫困导致的各种生活压力[28][29];但另一方面,我国较高收入群体中的“烟酒文化”似乎更为盛行[30]。上述研究主要关注自身社会经济地位因素对健康行为的影响,未对个体身处的社会网络和重要他人给予足够重视。

社会网络和重要他人(significant others)对健康行为的影响不容忽视,且在生命历程的不同阶段,其对健康的影响也有所不同[31]。一些习惯(如饮食、运动)在童年时期就已形成,而其他一些习惯(如吸烟、饮酒)通常是在青春期和成年初期开始的[32],因此,有必要根据所处生命历程阶段来探讨健康行为的影响因素。青少年时期,个体会积极拓展社交网络,而吸烟、饮酒等行为通常被视作融入某个团体的行为期待[33],因此青少年是否吸烟、饮酒往往受到同伴很大影响[34][35][36]。过渡到成年时期后,个体的社会网络仍对风险健康行为有显著影响[37]。结婚后,配偶对健康行为的影响通常会超过同伴。虽然总体上会出现风险健康行为频率的下降[38][39],但如果配偶有不健康的生活方式,则出现风险健康行为的概率也会提升[40]。老年时期丧偶、丧失社会联系等,也会导致个体通过风险健康行为来舒缓自身的情绪[41]。社会网络和重要他人是一把双刃剑,既会促进健康行为,也可能增加风险行为。由此可见,子代健康行为受父母的影响会随年龄增长而逐渐减弱。因此,本研究聚焦于父母健康行为对青少年的影响,因为相比于其他阶段,青少年时期是受父母健康行为影响最强的生命历程阶段。

(二)健康行为的代际传递及其阶层差异

子女成长过程中,不同的家庭可供投入的资本量和父母的投入意愿存在巨大差异。相比于较低阶层,中上阶层既能为子女提供足够的资本支持,也更愿意倾心培养子女,因此能将自身优势更好地传递给子代[42]。已有研究表明,子代会延续和继承父辈的健康水平和健康行为,并从行为学习模仿和健康信念间接传递两方面探讨了代际传递的机制[7][10][43][44]。这两个机制无疑是家庭教养的重要组成部分,而教养方式存在显著的阶层区隔。中产阶级家庭更注重培养子女的理性思维和独立自主能力,更多采用协作培养,注重双向沟通和理性思考;而工人阶级则倾向于自然成长模式,多用命令性的口吻,强调服从和规矩,对子女成长参与度低[45][46]。这一教养方式的差异会影响子代直接的健康行为模仿和间接的健康信念习得。

子代对父辈健康行为的继承往往源自直接模仿[10]。就风险健康行为而言,父母吸烟饮酒与子代吸烟饮酒高度正相关[32][36][47];同样,脂肪摄入量和吃零食也存在显著的代际传递现象[10][43]。但在正向健康行为上,子代是否会直接模仿父辈行为尚存争议。有研究指出有健身习惯的父母,其子女也倾向于保持锻炼习惯,维护自身身材[48][49]。但也有研究发现青少年的健身与父母的健身习惯无显著联系,正向健康行为的学习可能更多源于感知,而非单纯模仿[50]。此外,父母并非子代模仿的唯一对象,模仿学习同辈群体的行为可能更为重要[51]。这可能取决于代际亲密程度,与父母关系越亲近的子女越可能更多地模仿或遵循父母的健康行为,而自我独立意识较强的青少年则更可能选择性地学习父母的健康行为[52][53]。

教养方式的差异之所以会影响子女的行为模式,是因为他们总是倾向于选择自己感到“最自然舒服”的方式,也即一种自然流露的惯习[54]。这就导致行为代际传递的阶层差异,如高社会经济地位家庭的子女更积极地参与文化活动[54],而低社会经济地位家庭的子女因为缺乏父母的理性培养或是惯于服从权威,在价值观念方面容易出现偏颇,从而更可能在越轨行为上“重蹈覆辙”[55]。因此,健康行为的代际传递也很可能存在阶层差异,故而我们提出研究假设1和2:

假设1 家庭社会经济地位越高,子代继承父辈正向健康行为的可能性越高。

假设2 家庭社会经济地位越高,子代继承父辈风险健康行为的可能性越低。

其次,父辈的健康信念会显著影响子代健康行为。健康信念越强的父辈,其子代选择正向健康行为、规避风险健康行为的可能性越高[7]。父辈健康信念主要受到教育程度的影响,进而决定其对子女健康行为培养的参与程度[56]。父辈教育程度越高,自身健康信念就越强烈,越会有意识地向子代灌输积极的健康信念,鼓励其锻炼身体[57],并控制烟酒[58][59]。如果子女与拥有健康生活方式的父母积极沟通,还能抵制同辈风险健康行为的影响[60]。父辈教育程度高,健康知识更为丰富,因此向子代传授健康知识的信念越强,如有刷牙习惯的父辈会注重从小培养孩子每天刷牙、及时看牙医的习惯[61]。相形之下,教育程度低的父母往往由于不理解健康宣传材料,从而忽视子代健康教育的重要性[62]。

此外,对父辈健康信念的继承,还受到子代自身受教育程度影响,子代教育程度越高其延续父母吸烟饮酒等风险健康行为的可能性要低于那些受教育程度较低的子代,这是因为前者在受教育过程中强化了自身健康信念,从而对父母的风险健康行为产生了某种“抗性”[63]。因此个体依然有可能规避对父辈风险健康行为的简单传递,形成有别于父辈的健康信念与健康行为。因此,高社会经济地位家庭的父辈更可能向子代传递更强的健康信念,而较强的健康信念有利于子代形成正向健康行为,规避风险健康行为。换言之,我们认为健康信念是健康行为代际传递的一个重要中介机制,据此提出如下:

假设3 家庭社会经济地位越高,父辈传递给子代的健康信念越强。

假设4a 子代健康信念越高,出现正向健康行为的可能性越高。

假设4b 子代健康信念越高,出现风险健康行为的可能性越低。

三、变量与模型

本研究的数据选取CHNS,这是由美国北卡罗莱纳州人口中心和中国疾控中心合作的追踪调查,旨在研究社会经济变迁对国人体质、营养等健康层面的影响。本文的样本来自CHNS 2015年调查,由于分析的是青少年阶段的健康行为继承,因此选择子女仍在学校接受教育,年龄处于15岁至22岁的家庭,共计获得427户家庭。删除存在缺失值的样本后,获得341户家庭有效样本,其中包含346名子女与634名家长,缺失值删除比例为20.14%(2)使用多重插补法填补缺失值后,所获分析结果与完全删除法所得模型结果基本一致,因此未呈现于文中。本研究所汇报的描述统计和模型结果均基于使用完全删除法后获得的样本。。

(一)变量测量

本文的核心变量包括家庭社会经济地位、健康行为(正向和风险行为)和健康信念。家庭社会经济地位(家庭SES)包括父辈的收入和教育,收入选取上一年月收入并进行对数化处理(取其自然对数值);教育以受教育年限测量(3)由于数据中职业这一变量缺失值较多,且仅分为12个大类,无法计算ISEI(社会经济地位指数)等指标,故未纳入社会经济地位测量中。。

正向健康行为包括锻炼与膳食平衡,CHNS问卷中提供了相关题目的五点测量,1-5分别代表“很不喜欢”“不喜欢”“中立”“喜欢”“很喜欢”。锻炼测量包括散步、体育活动和健身3个积极运动指标。膳食平衡测量包括水果和蔬菜摄入两个健康饮食习惯指标(4)CHNS问卷还提供了其他反向测量题目,但综合正向和反向测量题目后的克隆巴赫α系数较低,分别为0.307和0.413,因此为了测量的内部一致性,我们只保留了正向测量,这样得到的变量指标的克隆巴赫α系数分别为0.722和0.696。。我们对题目分数进行加总,分别得到锻炼和膳食平衡变量的取值。

风险健康行为包括吸烟与饮酒。是否吸烟为二分类变量,饮酒也是二分类变量,不单纯以是否喝酒或酒精饮料判断,而是以饮酒频率加以区分——青少年如果饮酒频率达到每月1至2次,视为饮酒者,成年人如果饮酒频率达到每周1至2次,则视为饮酒者。

健康信念由一个五点量表测量,1-5分别代表“极不赞同”“不赞同”“中立”“赞同”“极赞同”。该量表询问的是个体的观点而非实际习惯或行为,包含了饮食、运动、体型等方面共10个问题。其中6个正向问题:“吃很多新鲜水果和蔬菜的饮食习惯对健康非常有益”“吃不同种类的食物对健康有益”“吃大量主食(大米和小麦及其制品)的饮食习惯是不利于健康的”“喝奶和吃乳制品对健康有益”“吃豆类及豆制品对健康有益”“体力活动对健康有益”;4个负向问题:“多吃糖对健康有益”“吃高脂肪的食物对健康有益”“每天吃很多肉类食品(如鱼、 家禽、 鸡蛋、 瘦肉)对健康有益” “体重越重就越健康”,对负向问题进行反向赋值。该量表的克伦巴赫α系数为0.698。

表1 变量描述性统计

本研究的基本分析单位为家庭。有学者认为,由于母亲承担了大部分照护责任,所以母亲的健康信念对子代健康行为的影响要大于父亲[64]。但也有研究指出,男性更倾向于沿袭父亲的健康信念,而女性更易受母亲影响[8],因此父辈变量我们取父母双方均值。参考Rimal在其代际传递模型中的测量方法[56],以上变量中除风险健康行为外,如果家庭中一代有多个成员(如父母双方,非独生子女)则取均值,但同代中只要有一人存在风险健康行为,则认为这一代存在风险健康行为。变量的描述性统计情况见表1。

(二)分析模型

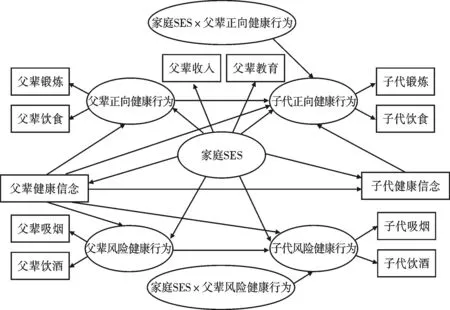

图1 结构方程模型变量关系注:(1)椭圆形代表潜变量,矩形代表直接测量变量;(2)潜变量乘积由于测量指标较多,考虑示意图的简洁清晰,未绘于图上。

基于研究假设,笔者选取结构方程模型进行分析,并在系数估计上运用贝叶斯估计。选择贝叶斯估计主要基于三方面的考量:(1)变量中包含分类变量,传统结构方程中基于极大似然法的系数估计方法不适用,而贝叶斯估计则可以通过固定残差方差为1的方式处理含有二分类变量的路径分析[65];(2)为了研究健康信念的中介作用和社会经济地位的调节效应,需要对原假设进行检验,贝叶斯估计产生的贝叶斯置信区间类似于Sobel检验、Bootstrap等方法,可以为直接效应、间接效应提供显著性检验[66];(3)本研究的样本量相对较小,相比于其他方法,贝叶斯估计在小样本的系数估计上更为稳健[67]。

表2 贝叶斯结构方程模型分析结果 (N=346)

此外,为了计算家庭社会经济地位在健康行为代际传递中的调节作用,需要引入家庭社会经济地位与父辈正向健康行为的乘积项。由于二者都是潜变量,无法直接计算二者乘积项,因此参考Marsh等人提出的乘积指标法(product-indicator approach)中的全部指标法,计算全部测量变量的可能配对[68]。结构方程模型的具体构架如图1所示。

四、数据分析

依据上文中设定的SEM框架,使用WinBUGS 1.4.3进行建模分析。在拟合过程中,当收敛指数小于1.001时停止迭代[69],蒙特卡罗模拟合次数(MCMC)为78500。具体的模型结果如表2所示。

(一)社会经济地位的调节效应

贝叶斯结构方程的拟合指数PPP为0.272,依据Muthen等提出的标准,在样本量为346的情况下,高于0.1认为该模型可以接受[70],可见模型拟合较好。表2中的测量模型显示各测量指标均与潜变量显著相关。结构模型中,家庭社会经济地位与父辈和子代的正向健康行为、健康信念均显著正相关,而与父辈和子代的风险健康行为负相关。因此,总体上家庭社会经济地位的确会影响青少年的健康行为选择,家庭社会经济地位越高,越能促进青少年选择正向健康行为,规避风险健康行为。

就代际正向健康行为的继承而言,父辈正向健康行为与子代正向健康行为并无显著相关,家庭社会经济地位和父辈正向健康行为的交互项与子代正向健康行为也无显著关系。换言之,不同社会经济地位的家庭中,父辈与子代之间都不存在正向健康行为的直接学习,由此假设1未得到验证。

图2 家庭SES对风险健康行为的调节效应

风险健康行为方面,父辈风险健康行为与子代风险健康行为显著正相关(0.392*),存在代际继承。此外,家庭社会经济地位与父辈风险健康行为、子代风险健康行为均显著负相关,且家庭社会经济地位和父辈风险健康行为的交互项与子代风险健康行为也显著负相关(-0.102*),这表明存在社会经济地位的调节效应。由于父辈风险健康行为与子代风险健康行为的主效应为正相关,而交互项与子代风险健康行为呈负相关,所以社会经济地位这一调节变量削弱了主效应的作用。换言之,子代会继承父辈的风险健康行为,但这一继承概率随家庭社会经济地位提高而降低,假设2得到验证。如图2所示,高社会经济地位家庭出身的子女对父辈风险健康行为的继承具有更小的斜率,表明高家庭社会经济地位对风险健康行为继承具有“阻断”作用。

表3 健康信念的中介效应分析 (N=346)

(二)健康信念的中介作用

如表3所示,对健康信念的中介效应进行分析,家庭社会经济地位对子代正向健康行为的总效应(12.896*)、间接效应(11.745*)均显著,对子代风险健康行为的总效应(-0.195*)、间接效应(-0.150*)也都显著,因此健康信念的中介效应存在,并呈现出一个链式中介模型,如图3所示。

图3 健康信念的中介作用注:“+”代表正向显著影响,“-”代表负向显著影响,未绘制箭头则代表无直接影响。

首先,家庭社会经济地位对子代健康信念的总效应(3.434*)、直接效应(0.288*)、间接效应(3.146*)均正向显著,这表明父辈健康信念在其中起到了“部分中介”作用。其次,父辈健康信念对子代正向健康行为的直接影响(0.007)不显著,但通过子代健康信念施加的间接影响(0.094*)和总影响(0.101*)正向显著。这表明子代健康信念在父辈健康信念对子代正向健康行为的影响过程中发挥了“完全中介”作用,即父辈健康信念只有转化为子代自身健康信念后才能促成子代正向健康行为,假设4a得到验证。第三,父辈健康信念对子代风险健康行为的总影响(-0.176*)、直接影响(-0.078*)、间接影响(-0.098*)均负向显著,可见子代健康信念在这一路径中为“部分中介”。子代风险健康行为既受到父辈健康信念传递给子代之后的影响,也受到父辈健康信念的直接影响,假设4b得到验证。

由此可见,家庭社会经济地位通过父辈健康信念、子代健康信念的中介作用影响子代健康行为,但是对正向和风险健康行为作用机制有所不同。子代只有将父辈积极的健康信念内化为自己的健康信念,才能养成正向健康行为。而对于风险健康行为,父辈健康信念既能直接影响子代的学习模仿,也能通过影响子代健康信念间接影响其行为实践。

此外,有趣的是结构方程模型显示子代的健康信念显著影响其正向健康行为,而父辈的健康信念与父辈自身的正向健康行为却无显著联系。一个可能的解释是健康信念对健康行为的影响在个体生命历程的不同阶段有所差异。青少年在校期间有更多的时间和机会进行体育锻炼,并受到体育课程和测试等强制性影响。反观步入社会的成年人,如想长期保持正向健康行为可能面临更高的“成本”,如花费工作之余的闲暇时间,且完全依赖于自觉自律。然而,尽管高社会经济地位的父母自身难以把健康信念付诸实践,却能通过代际传递促进子代的正向健康行为。

五、结论与讨论

以往诸多研究表明社会经济地位与健康行为存在联系,本研究则聚焦于青少年时期健康行为代际传递的阶层差异。利用CHNS2015数据,结构方程模型分析显示,家庭社会经济地位显著影响健康行为的代际传递,但在正向健康行为和风险健康行为上呈现出不同的作用机制。

首先,正向健康行为并未显示出代际的“行为模仿”。以往研究也发现类似结果[50],子代与父母在锻炼上的相关性十分微弱甚至不存在。本研究表明,子代正向健康行为更大程度上受到健康信念传递的影响,其来源于父母的教化,是父母健康信念内化为子代健康信念后的产物。其次,风险健康行为呈现出代际一致性,这也与以往经验研究相符[10][32][36][47][58]。第三,风险行为的继承性呈现“反向梯度”,即随着家庭社会经济地位的提高逐渐减弱。高社会经济地位的父辈能通过向子代传递较强的健康信念,从而降低其继承风险健康行为的可能性。

概言之,数据分析结果显示,随着家庭社会经济地位的提高,青少年个体的健康行为继承展现出“趋利避害”模式。正向健康行为虽不存在代际继承,却可以是强健康信念代际传递的具象化,而风险健康行为的继承更可能受到高社会经济地位和强健康信念的阻断。总体上这一模式符合科克汉姆的健康生活方式再生产理论,但在微观影响路径上有所区别。父母是青少年最重要的学习对象之一,但不同的行为学习背后的“门槛”并不一致,高社会经济地位家庭的子女更有能力去学习那些需要父母引导和投入成本的行为。虽然青少年在风险健康行为上呈现出了对父母的学习模仿,但在正向健康行为上并未出现相似的继承路径。对此,我们认为有两种可能解释:一是青少年的行为学习主要来源于感知(perception),即便没有观察到实际行为,也可以通过父母的教化做出行为选择[50]。高社会经济地位家庭的教养方式能使子女形成对行为选择的理性判断,从而在正向健康行为学习上并不完全依赖于父母的言传身教。二是就成本而言,正向健康行为需要长期的时间投入[26][27]。相对来说青少年有着更为充裕的时间和精力去实践正向健康行为,而处于中年的父母多投身于事业,即便有着较强的健康信念,但可能面临“有心无力”的困境。因此在正向健康行为上,父母往往难以“身教”,更多依赖于“言传”。

已有研究认为,在个体生命历程,早期社会因果论具有较强的解释力,而成年后健康选择论的解释力日益增强[9],健康行为作为社会经济地位影响健康的中间机制[26]对子代的健康水平具有持久影响。如果父母不能有效规避一些风险健康行为的传递,将会损害子代的健康水平,乃至影响其社会流动。更何况代际的传递未必局限于两代之间[71][72],因此从长远来看,早期不良生活方式带来的劣势可能会成为成年后阶层固化的壁垒。所以健康信念对子代健康行为的影响不容忽视。就教养方式而言,低社会经济地位群体可能自身健康信念较弱,在子女教养中较少刻意培养其健康信念,也难以帮助其形成行为的理性判断。需要注意的是,虽然早期社会阶层带来的行为分化较为明显,但这一差异并非一成不变,而是受到个体后续社会化的影响[73]。譬如,虽然青少年阶段饮酒吸烟行为更易受低阶层父母的影响,但无论出身家庭背景如何,这一行为都可能在成年后发生转向,更多地受到亲密关系中朋友和伴侣影响[74]。所以这就凸显出学校教育的重要性,它能帮助青少年群体形成对健康行为的认知,故此,健康教育的推广普及十分重要,尤其对低阶层子女而言,学校教育是其获取健康知识、提高健康信念的重要渠道。

本研究仍存在四点不足有待改进。一是个体社会网络的影响难以控制,尽管分析对象选取了在读青少年学生,在一定程度上回避了步入社会后复杂的社会关系网络,但仍无法消除同辈群体的影响,尤其是那些与父母沟通交流不积极的个体[60]。二是由于职业的缺失值较多,且难以转化为国际社会经济地位指数(international socioeconomic index,简称ISEI)等量化指标,因此在社会经济地位测量上存在一定偏误。三是部分青少年的父辈未接受访谈,因此含有完整家庭信息的样本量较小。以往研究中也存在类似问题,故仍有待大样本的数据来进一步分析验证[36]。四是出于研究需要,在路径上假定了父母健康行为影响子代健康行为,但父母行为也有可能会受到子代行为的反向影响[56]。