心脏手术伴随心房颤动迷宫术后窦性心律与左心房收缩功能的联合评估:Meta分析

2021-01-04马超韩劲松

马超,韩劲松

心房颤动(房颤,AF)是全球最常见的渐进性心律失常,由William Harvey[1]于1628年首次提出,是世界范围内导致脑卒中、心力衰竭、周围血管栓塞等疾病风险增加的主要原因[2]。研究发现,AF发病后6周即可出现心房肌纤维化和以及心房收缩功能受损,而后可导致严重并发症的发生[3]。

在接受心脏手术的患者中大约有5%伴有AF[4],由于AF具有其独特的治疗抵抗力,通常在被药物干预所抑制后会再次复发,使其成为一个复杂的临床问题。迷宫手术由Cox等[5]于1987年首次开发。通过切开和缝合形成一系列瘢痕来阻断AF的信号传播。最初的手术方式常导致的左心房功能障碍及起搏器植入的高发生率[6]。经过两次换代,迷宫Ⅲ手术已成为AF外科治疗的金标准[7]。然而,迷宫Ⅲ手术的复杂性和高技术难度,阻止其进一步推广。迷宫Ⅳ手术于2002年推出,射频消融(RF)与冷冻消融(Cryo)取代了原先的切开缝合手术(CSM),使得迷宫手术的欢迎程度的明显增加。尽管在接受心脏手术同时进行迷宫手术可能会延长手术时间、体外循环时间,增加术后出血以及永久起搏器植入风险[8,9]。但是,恢复窦性心律(SR)和左心房收缩(LAC)功能的实质性好处保证了收益远高于潜在的风险[9]。

恢复SR一直是迷宫手术最重要的目标,但SR的恢复并不总是伴随相应的LAC功能的恢复[10,11]。术后恢复窦性心律-左心房收缩(SR-LAC)功能的重要性是双重的,首先,它可能有助于增加每搏输出量,改善心脏血流动力学性能,特别是在心率较快的情况下[12];其次,迷宫手术干预的另一个预期好处是停止使用抗凝剂,虽然目前尚无明确的共识,但术后缺乏LAC功能可能有利于心房内血栓的形成和随之而来的血栓栓塞症状,使得中断抗凝治疗变得不安全[13,14]。在国外文献报道中,迷宫Ⅲ术后SR恢复率高达95%[15],迷宫Ⅳ术后SR恢复率在61%~85%之间[16-18]。然而,Ad等[19]认为标准COX-迷宫Ⅲ的SR恢复率被高估了,实际恢复率约为80%左右。SR-LAC恢复率比单纯SR恢复率低约20%[18,20-22]。国内目前关于心脏手术伴随迷宫术后SR以及LAC恢复率的报道较少,因而有必要对SR-LAC恢复率进行综合定量评价,并对其影响因素进行分析,以获得更具代表性的数据。据此,本文结合已发表文献,对心脏手术伴随房颤迷宫术后SR-LAC联合恢复率及影响因素数据进行了Meta分析。

1 资料与方法

1.1 研究对象

1.1.1 纳入标准①主要是已公开发表的英文横断面研究、队列研究、病例对照研究;②前瞻性随访研究仅纳入其基线数据,标准迷宫组与非迷宫或其他改良迷宫组对比仅纳入标准迷宫组数据;③报告了心脏手术伴随房颤迷宫术后SR及LAC恢复情况的研究;④SR定义为心电图上的SR转换,LAC功能恢通过术后超声心动图二尖瓣A波峰值流速>0.1 m/s定义的研究;⑤迷宫术后SR以及LAC恢复人数及恢复率以最完整末次随访数据为准,包括迷宫Ⅲ与迷宫Ⅳ病例,性别、年龄不限。

1.1.2 排除标准①研究对象非人类以及患者年龄小于18岁的研究;②综述、讲座、个案报道及评述类文献材料;③未伴随其他心脏手术而独立进行的迷宫手术;④使用其他检查及方法定义LAC功能恢复情况的研究;⑤未报告迷宫术后SR以及LAC恢复情况的研究。

1.2 文献检索计算机联网在线检索了PubMed/Medline、Web of Science、EMbase 数据库。检索策略:①Cox-Maze OR Maze OR Radiofrequency OR Cryoablation;②Atrial contraction OR AC OR Atrial function OR Atrial transport function;③Cardiac surgery OR Valve surgery OR Mitral valve, ④“1”AND“2”AND“3”。检索2000年及以后以人类为研究对象及英文文献,并对检索到文献和相关领域综述的参考文献进行了追溯检索。上述所有检索截止时间为 2019年08月01日。

1.3 文献筛选与数据提取根据检索策略,在选定的数据库检索文献,Note Express软件去重后,通过阅读文献题目和摘要,排除不相干文献。再根据纳入与排除标准,最终确定纳入的研究。采用标准化的数据提取表格,提取文献的题名、作者、发表年份、开展研究的国家、研究设计、患者人口统计学、SR恢复率、SR-LAC恢复率、患者病史特征等。由第一和第二作者独立进行文献的选择、质量评价以及资料提取,交叉核对若有分歧,则双方讨论解决,在没有报告数据的情况下,尝试联系研究的主要作者,若仍无法获取数据则排除该项研究。

1.4 文献质量评价使用Downs and Black清单[23]评估文献质量和偏倚风险。该清单既可以用于随机对照试验也可以用于非随机对照试验的方法学质量评估,共包含27个项目,分为报告质量、外部有效性、偏倚、混杂因素、效力,5个部分。结合纳入文献特点,从中选出15个项目用于本次评估。每个问题判断,是=1分,否或未提及=0分,满分15分,得分越高,存在偏倚可能性越低,文献质量越高。

1.5 统计分析①对检出率数据采用双反正弦(Double Arcsin)转换[24]后,采用随机效应模型合并转换后效应量,按公式返回后得出合并检出率及其95%置信区间(CI),结果显示为森林图,各研究间异质性用I2统计量进行评估。②若异质性较大,探索异质性来源,根据可能导致异质性的因素(年龄、男性比例、术前AF持续时间、术前心脏功能情况等)进行亚组分析,用Q值法检验亚组间差异。③进行敏感性分析,如发现离群研究予以剔除,去除全部敏感项再行合并分析,判断结果的稳定性。④采用Meta回归分析以评估各种混杂因素对SR-LAC恢复率的影响。⑤发表偏倚采用漏斗图和Egger检验进行评估,并用剪补法[25]对发表偏倚进行校正。通过Stata 15.1与R 3.4.1结合使用进行统计学分析,双侧P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

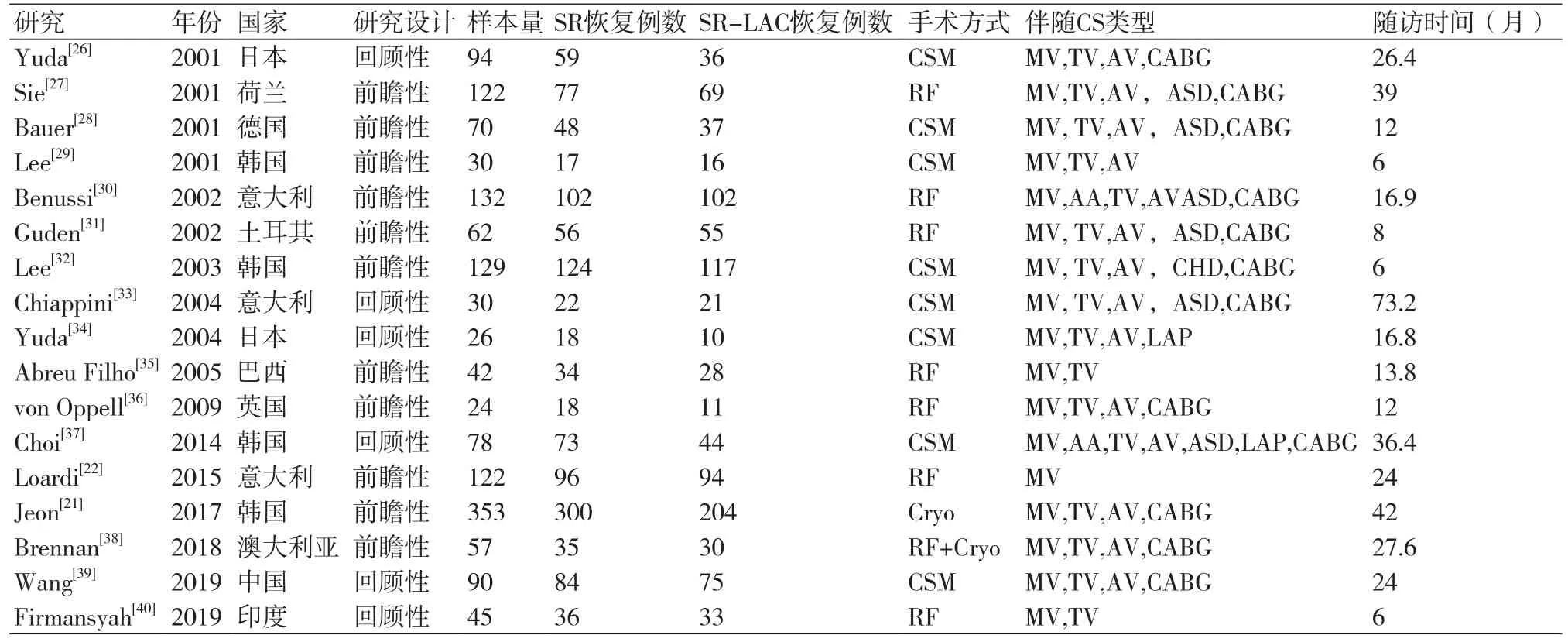

2.1 文献筛选流程及结果纳入文献的PRISMA流程图如图1所示。按搜索策略从数据库检索获得2650篇文献,另外9篇文献通过引文及互联网其他来源获得。通过去重,阅读标题、摘要,并根据纳入/排除标准,筛选出59篇文献进入全文阅读,最终17项研究[21,22,26-40]纳入Meta分析(n=1506)。在纳入的17项研究中,患者的年龄(42.1~69岁)、男性比例(20%~60%)、术前AF持续时间(9~104.4月)、术前左心房内径(LAD)(50~66 mm)等之间有相当大的差异。多数研究选择了瓣膜疾病伴持续时间6月以上的慢性AF患者,伴随手术以瓣膜手术为主,其他还包括冠状动脉旁路移植、房间隔缺损修补等。17项研究中7项[22,27,28,30,31,33,36](41%)在欧洲进行,8项[21,26,29,32,34,37,39,40](47%)在亚洲,1项[38](6%)在澳洲,1项[35](6%)在南美。除6项研究[26,33,34,37,39,40](35%)为回顾性研究,其余均为前瞻性研究。纳入研究的基本特征见表1。

2.2 纳入文献质量评估以Downs and Black工具评估。具体评估情况见表2。从评估情况来看,入选文献评分多以8~12分段为主,总体纳入研究质量尚可。

图1 文献筛选流程及结果

表1 纳入研究的基本特征

表2 纳入研究的Downs and Black工具质量评价

2.3 Meta分析结果

2.3.1 心脏手术伴随房颤迷宫术后SR恢复率及SR-LAC恢复率采用随机效应模型合并心脏手术伴随房颤迷宫术后(n=1515,来自17项研究)SR恢复率为78.67%(95%CI:72.05%~84.65%)。研究之间异质性显著(I2=87.62%,P<0.0001),详见图2。SR-LAC恢复率为65.05%(95%CI:56.56%~73.10%)。研究之间异质性显著(I2=90.51%,P<0.0001),图3。

2.3.2 Meta回归分析为进一步探索纳入研究异质性来源,分别对各影响因素使用单变量回归分析(表3)。发现术前较长的AF持续时间(β=-0.0040,95%CI:-0.0068~-0.0012,P=0.0057)是与心脏手术伴随房颤迷宫术后SRLAC恢复率降低相关的唯一因素。

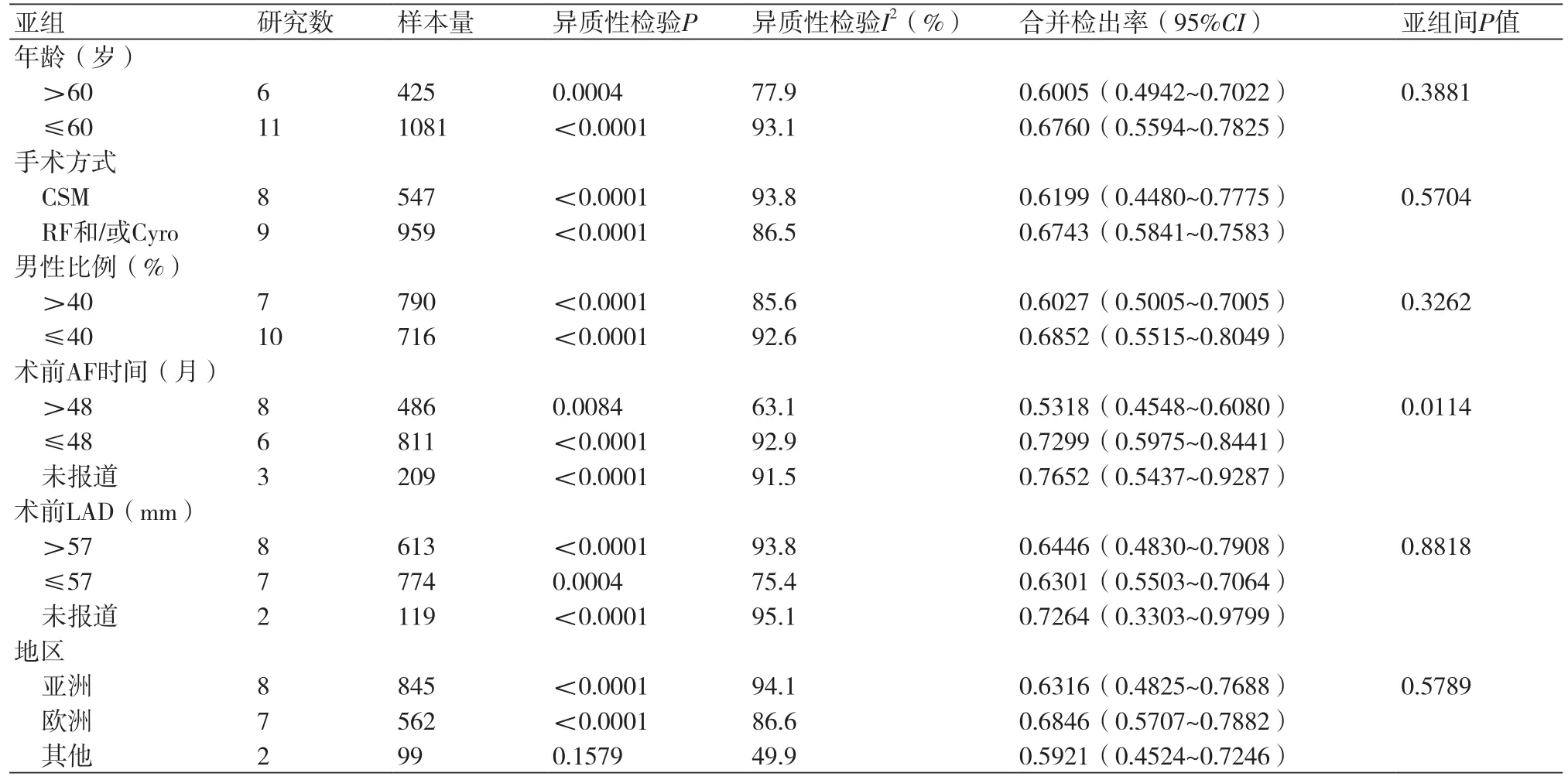

2.3.3 亚组分析结合Meta回归结果及其他影响因素,进一步按不同因素进行亚组分析(表4)。从结果中可以看出,一些亚组内研究数目和样本量较低,通过亚组间Q检验排除交互作用影响后,亚组内I2改变不大,以下各因素不是导致心脏手术伴随房颤迷宫术后SR-LAC合并恢复率异质性增高的来源。

2.3.4 敏感性分析分别考察单个研究对心脏手术伴随房颤迷宫术后SR-LAC恢复率的影响(图4),可以发现合并效应量均在总合并效应量的95%CI,未发现明显离群值,纳入研究稳定性尚可。

图2 心脏手术伴随迷宫术后SR累积恢复率森林图

图3 心脏手术伴随房颤迷宫术后SR-LAC累积恢复率森林图

表3 各影响因素单变量回归分析

表4 探索Meta分析异质性来源的亚组分析

图4 敏感性分析结果

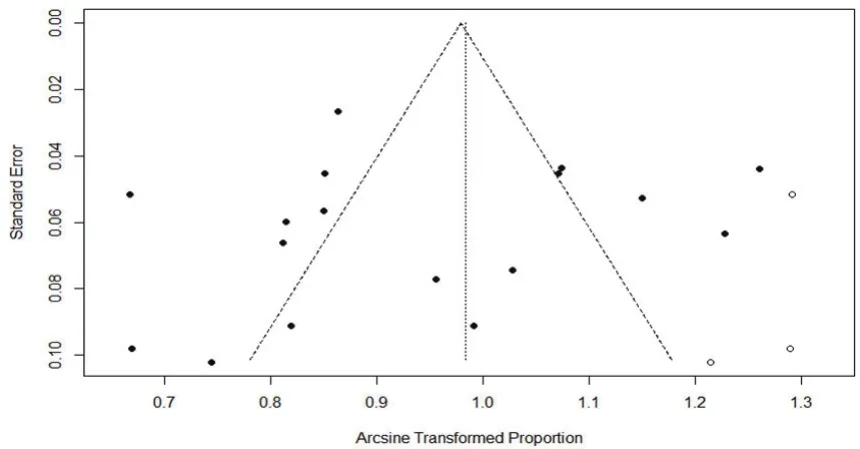

2.3.5 发表偏倚分析通过绘制纳入研究的漏斗图观察发表偏倚情况(图5),结果显示:漏斗图点都主要集中在中下部,左右基本对称,Egger检验P=0.780,表明研究不存在明显的发表偏倚。剪补法修正后(图5),在对侧镜像位置补上3项类似研究,校正发表偏倚后SR-LAC恢复率为69.30%(95%CI:60.99%~77.02%,P<0.0001)。

图5 研究发表偏倚的漏斗图及剪补法修正后结果

3 讨论

3.1 心房颤动与迷宫手术AF是最常见的持续性心律失常,由于老龄化和结构性心脏病患者生存率的提高,其患病率和发病率都在增加,40岁以上的人患AF的终生风险可达25%[41,42]。文献报道在美国接受CABG、AV或MV等心脏手术患者中大约有10万名存在相关AF,但只有20%的患者同时接受AF手术[43]。由于AF具有其独特的治疗抵抗力,通常在被药物干预抑制后会再次复发,而对于在此类接受心脏手术的患者,AF的长期共存显著增加了术后晚期的死亡风险[44]。

迷宫手术用于AF的外科治疗可以追溯到80年代末,最初的迷宫I手术于1987出现[5],由于存在变时性功能障碍和传导延迟导致了术后大量永久起搏器的植入,后COX对其进行了多次修改,使迷宫Ⅲ成为AF手术治疗的金标准[7]。然而,较高技术难度限制了其进一步推广。2002年以RF和Cryo取代CSM的迷宫Ⅳ出现大大降低了手术难度、获得了更大的普及,同时也可显著减少脑血管意外和起搏器植入[45]。事实上,无论是最初的CSM还是现代的手术消融,都实现了较好的AF免除率,降低了血栓栓塞风险[46,47]。对于接受CABG、AV或MV等心脏手术的患者,现在外国许多学者都认为无论伴随任何类型的AF都应同时进行迷宫手术,而迷宫手术的创始人COX也支持这种观点[43]。

3.2 迷宫术后SR-LAC的恢复恢复SR一直代表了迷宫手术最重要的目标,在本文中对心脏手术伴随迷宫术后SR合并恢复率为78.67%。这与其他文献中报道的80%左右的术后SR恢复率相仿[19,22,35]。虽然SR是恢复AC功能所必需的,但心房的机械活动似乎比电活动更难处理,造成SR的恢复并不总是伴随着AC功能的自发恢复[10,11]。尽管其机制仍不完全清楚,但迷宫术后存在的广泛疤痕造成的心房心肌顿抑可能与转化SR和房室同步后AC功能缺失有关[22,40,50]。

AC功能的缺失降低了迷宫手术的有效性。Buber等[48]报告,在接受迷宫手术后成功转换为SR的150例患者中,LAC的缺乏(二尖瓣多普勒上没有A波)与血栓栓塞性卒中的独立风险增加5倍相关。在Wang等[49]研究中报道,LAC丧失在一般人群以及瓣膜心脏病患者中是心源性死亡率增加的独立预测因子。Firmansyah等[40]研究结果也表明,在迷宫IV手术转换为SR后LAC未恢复的患者中,血栓栓塞风险存在增加趋势。另外,还有文献中提出了一种反向关联的概念,即早期心房转运功能恢复与未来稳定的SR密切相关。也就是说AC功能的出现有利于SR的永久稳定维持[40]。所以,将SR和LAC恢复作为同一问题的不可分割两个部分的假设出发是合理的,在本次Meta分析中对心脏手术伴随迷宫术后SR-LAC合并恢复率为65.05%,校正发表偏倚后SR-LAC恢复率为69.30%。这与其他文献中报道的21%~95%的迷宫术后SR-LAC恢复率相符[22,40,51]。

3.2 迷宫术后SR-LAC的恢复的影响因素在本次Meta分析中发现术前较长的AF持续时间是心脏手术伴随房颤迷宫术后SR-LAC恢复的唯一共同的负性预测因素。在其他许多文献中,也广泛地讨论了迷宫手术后SR以及SR-LAC的恢复的预测因素问题,Kim等[52]报道了对435例接受了二尖瓣伴随迷宫手术患者的长期随访,发现手术年龄>60岁,较小的F波振幅,术前左心房直径>60 mm是迷宫术后SR转换失败的预测因素。Gillinov等[53]对263例接受了二尖瓣联合迷宫手术患者术后AF复发的预测因子研究中,术前AF持续时间较长,左心房直径较大,高龄,左心室高质量指数是迷宫术后AF复发的预测因子。在一些特别关注迷宫术后LAC恢复的研究中发现,术前较长AF持续时间,左心房直径增大,高血压病史,风湿性疾病以及人工瓣膜功能不全是术后LAC恢复显着性负性预测因子[26,51]。而在Loardi等[22]研究中,迷宫术后SR和AC恢复的唯一共同的预测因素是术前AF持续时间<36个月,与本文研究结果一致。我们认为,无论是术前较长AF持续时间还是LAD增大、术前高血压病史,风湿性疾病等。所有这些特征都反映了心律失常的“慢性状态”对迷宫成功的负面影响,也有文献中指出,那些持续时间过长并伴有PAP增高的AF患者不太可能从迷宫手术中获益[22]。

本篇文章的存在几项不足,首先,在于纳入Meta分析的研究中术后随访时间相差较大,而迷宫术后SR以及LAC的恢复率在迷宫术后是存在波动的趋势的;其次,大多数文献中并未将AF分类(永久性、持续性、阵发性)作详细说明,而不同类型AF可能是导致异质性增高的重要因素;第三,报道结心脏手术伴随房颤迷宫术后SR-LAC恢复率的研究相对较少、混杂因素缺失较多,估计的 SR-LAC合并恢复率统计学把握度可能不足,而把握度不足也使得无论在回归分析还是亚组分析中异质性都难以得到很好解释。虽然存在一定不足,本次研究还是揭示心脏手术伴随房颤迷宫术后SR-LAC的大致恢复率以及前较长的AF持续时间对术后SR-LAC恢复负性预测关系,为心脏手术伴随房颤患者同期迷宫手术的术前临床评估提供了重要依据。