新生代农民工生育顾虑及其家庭发展支持体系的完善

2021-01-03汤兆云

摘 要:新生代农民工占全部农民工比例逐步上升,保持在一半以上的比例,其绝大多数新生代农民工处于20~29周岁的生育年龄旺期和婚配家庭状态。这些人口学特征满足了新生代农民工生育最重要的前提性条件。但流动人口卫生计生动态监测调查数据显示,新生代农民工的生育意愿与生育行为表现出与其它职业人群不同的特征;有超过2/3的新生代农民工“不打算再生育一个孩子”,表现出较强的二孩生育顾虑,并与其自身特征、就业特征等变量之间表现出一定的相关关系。在国家全面实施三孩政策的背景下,进一步构建有利于农民工三孩政策的家庭发展支持体系对于消减新生代农民工群体的生育顾虑,具有重要意义。基于此,要进一步增加新生代农民工的工资收入,为他们生育抚养孩子提供经济基础;大力发展公共幼儿及小学设施和服务,减轻新生代农民工家庭照料负担;大力发展家政服务等社会民生事业,分担新生代农民工子女的养育成本。

关键词:新生代农民工;生育顾虑;家庭发展支持体系

作者简介:汤兆云,华侨大学政治与公共管理学院教授,博士生导师,社会学博士,主要研究方向:社会保障、公共政策研究(E-mail: tzyun@hqu.edu.cn;福建 泉州 362021)。

基金项目:福建省社会科学规划重点项目(FJ2021A008)

中图分类号:F592.7 文献标识码:A 文章编号:1006-1398(2021)06-0093-10

一 研究背景

生育是最基本的人口过程之一,是具有决定性意义的人口现象。一个社会如果没有人口生育现象的持续发生,这个社会就不可能有人口的自我替换和更新的持续发展。由于人口生育是一个极其复杂的社会现象,其影响因素涉及社会生活的诸多方面。国家统计局历年统计数据. https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01,访问时间:2021年7月2日。面对一段时期以来我国人口生育率持续下降这一现实情况,为适应人口和经济社会发展新形势,促进人口长期均衡发展,2013年12月实施一方为独生子女的夫妇可以生育两个孩子的人口生育政策(简称“单独两孩政策”);2015年12月又全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策(简称“全面两孩政策”)。但是,由于人口生育率下降的惯性作用以及其它方面的原因,全面两孩政策没有实现预期的效果。统计数据显示,全面两孩政策平稳落地第一年的2016年,全国年出生人口为1 786万人,出生率为12.95‰;但是,2017、2018、2019年出生人口分别为1 723万人、1 523万人、1 465万人,出生率分别为12.43‰、10.94‰、10.41‰,出生人口规模和出生率都有著不同程度的下降,且明显低于“十二五”时期(2011—2015年)人口的年均出生水平。2018年总和生育率降至1.52,即一个育龄妇女平均只生育1.52个孩子,低于全面两孩政策的2.0个孩子的生育水平。国家统计局历年统计数据. https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01,访问时间:2021年6月22日,17:37。可以说,全面两孩政策没有政策的预期,生育堆积效应业已消褪。

终于等到全面两孩政策,为什么又有这么多人不愿意生了?对此,国家卫健委负责人在2019年的全国“两会”上指出:“影响群众生育行为的主要不是生育政策,而是经济社会因素。”也就是说,全面两孩政策能够满足我国绝大多数群体的生育意愿和生育要求,但由于相应的家庭发展支持体系不完善、不健全,相当一部分育龄家庭存在生育顾虑,出现想生而又“不敢生”和“生不起”。2016年的全国“两会”上,国家卫计委负责人曾就在“实施全面两孩政策”答记者问中,就育龄家庭的生育顾虑作为如下表述:“这些顾虑主要是集中在影响妇女的就业方面、孩子的照料问题、怎么解决入托和入学的问题,还有养育孩子的成本问题。”张赛群:《育龄妇女二孩生育顾虑及其家庭发展支持体系的完善》,《社会科学家》2016年第5期,第24页。国家卫健委负责人在2019年的全国“两会”上进一步作了说明:因为经济负担、太费精力和无人看护而不愿生育第二个子女的分别占到74.5%、61.1%、60.5%;照料压力、养育成本、女性的职业发展,以及追求生活质量等因素,对生育意愿和生育行为的约束增强了。《国家卫健委主任马晓伟回应了哪些热点话题》,2016年3月9日,https://www.sohu.com/a/300142777_120065320,https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01,访问时间:2021年6月22日,17:37。针对这一情况,2015年12月,党和国家在启动“全面两孩政策”之时,就特别强调要“构建有利于计划生育的家庭发展支持体系”,鼓励按政策生育。在此基础上,2021年7月20日,中共中央、国务院《关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定》进一步强调:实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施;发展普惠托育服务体系,降低生育、养育、教育成本。以期通过这些配套支持措施,实现政策预期。

农民工一般是指跨地区外出的“进城务工的农村居民”,它是我国一群数量非常庞大的社会群体(阶层)。国家统计局《2020年农民工监测调查报告》数据显示:该年全国农民工总量为28 560万人,约占全国总人口的1/5。学术界一般将1980年前出生的,直接脱胎于农业生产和农村生活进城的农民工称为“第一代农民工”,而将1980年后出生,上完学后就进城打工的称为“新生代农民工”。李培林:《流动民工的社会网络和社会地位》,《社会学研究》1996年第4期,第42页。一段时期以来,新生代农民工占全部农民工的比例保持在一半以上的比例。2009年,国家统计局首次发布的全国农民工监测调查报告数据显示,当年新生代农民工占比为61.6%;2014年,新生代农民工占比为47.0%;2020年,新生代农民工占全国农民工总量的49.1%,其中“80后”“90后”和“00后”占比各为50.4%、43.2%、6.4%。从婚姻状况来看,2009年,外出农民工已婚占比为56.0%;2020年,有配偶的为79.9%,其中,外出农民工(指在户籍所在乡镇地域外从业的农民工)有配偶的为68.1%,国家统计局:《2020年农民工监测调查报告》,2021年4月30日发布,http://www.gov.cn/xinwen/2021-04/30/content_5604232.htmhttps://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01,访问时间:2021年6月22日。本地农民工(指在户籍所在乡镇地域以内从业的农民工)有配偶的为90.8%。以上数据反映出新生代农民工两个方面的人口学特征:(1)绝大多数新生代农民工处于20~29周岁的生育年龄旺期;(2)2/3以及上的处于婚配家庭状态。这些人口学特征满足了新生代农民工生育最重要的前提性条件。文献研究表明,新生代农民工的生育意愿与生育行为表现出与其它职业人群不同的特征。在意愿生育子女数量方面比城市居民多1~2个;梁如彦、周剑:《农民工生育意愿研究综述》,《淮海工学院学报》2013年第12期,第94页。对厦门市新生代农民工生育意愿的调查显示,有43.7%的新生代农民工认为生育2个孩子比较合理,受教育程度与新生代农民工生育意愿有着明显关联度;庄渝霞:《不同代别农民工生育意愿及其影响因素——基于厦门市912位农村流动人口的实证研究》,《社会》2008年第1期,第141页。但根据成都、上海、义乌等三地的抽样调查结果数据显示,新生代农民工的婚姻状况、经济收入和福利等因素与其生育意愿有着显著关系,而性别、年龄、文化程度等因素与其生育意愿不存在显著性关系。许传新:《新生代农民工生育意愿及相关因素分析》,《中国青年研究》2012年第11期,第14页。由此可见,新生代农民工由于学识、见识等方面的原因,他们生育意愿与生育行为与第一代农民工和城市市民有着一定程度的差别,基本界于这两个群体之间。

本文基于2016年全国流动人口动态监测调查广东、福建两省的数据,分析粤闽两省新生代农民工的现有子女基本情况以及二孩生育顾虑(以“不打算再生育一个孩子”为衡量指标),以及二孩生育顾虑的影响因素;在此基础上,提出与实施全面两孩政策配套衔接的家庭发展支持体系的完善内容和发展方向。

二 新生代农民工的二孩生育顾虑及其影响因素

(一)数据来源及变量选择

本文数据来自2016年5月国家卫计委进行的 “全国流动人口卫生计生动态监测调查”广东省、福建省的数据广东和福建省是我国东部重要的人口流入地之一。2015年全国1%人口抽样调查数据显示,全国流动人口规模为29 247万人,广东省、福建省流动人口分别为3201.96、1265.00万人,占两省总人口的比例分别为29.51%、32.99%,占该年全国流动人口的15.27%。因此,以2016年“全国流动人口卫生计生动态监测调查”广东省、福建省两省数据,具有一定的代表性。。本次监测调查方法以粤闽两省全员流动人口年报数据为基本抽样框,采取分层、多阶段,与规模成比例的PPS方法进行抽样。调查对象为“在本地居住一个月及以上,非本区(县、市)户口的男性和女性流动人口(2016年4月年龄为16周岁及以上,即2000年4月及以前出生)”。粤闽省的调查样本共17 000人(广东省、福建省分别为10 000人和7 000人),其中新生代农民工(调查时点年龄为15~36周岁,即1980~2000年间出生)为11 017人,占比为44.45 %(广东省、福建省分别为6 780人和4 237人,占比分别为44.45 %、55.55%)。监测调查农民工基本情况自变量包括:性别、年龄(组)、民族、受教育程度、家庭月均总收入(国家统计局《2016年农民工监测调查报告》数据显示,全国农民工月均收入3 275元,东部地区务工的农民工月均收入3 454元。根据这一数据,本文将农民工月收入低于3000元的界定为低收入,3000~5000元的为中等收入,高于5000元的为高收入)、户口性质、婚姻状况、现居住地、本次流动范围、本次流动时间以及流动原因。因变量主要有:“您是否打算再生育一个孩子?”“您不打算生育第二个孩子的主要原因是什么?”控制变量主要有:现有子女基本情况(包括数量、性别、户籍地、出生地、居住地、主要照料人和托育情况)、从事职业、就业单位行业、就业单位性质、就业身份、就业合同、住房性质和家庭月均总收入等。

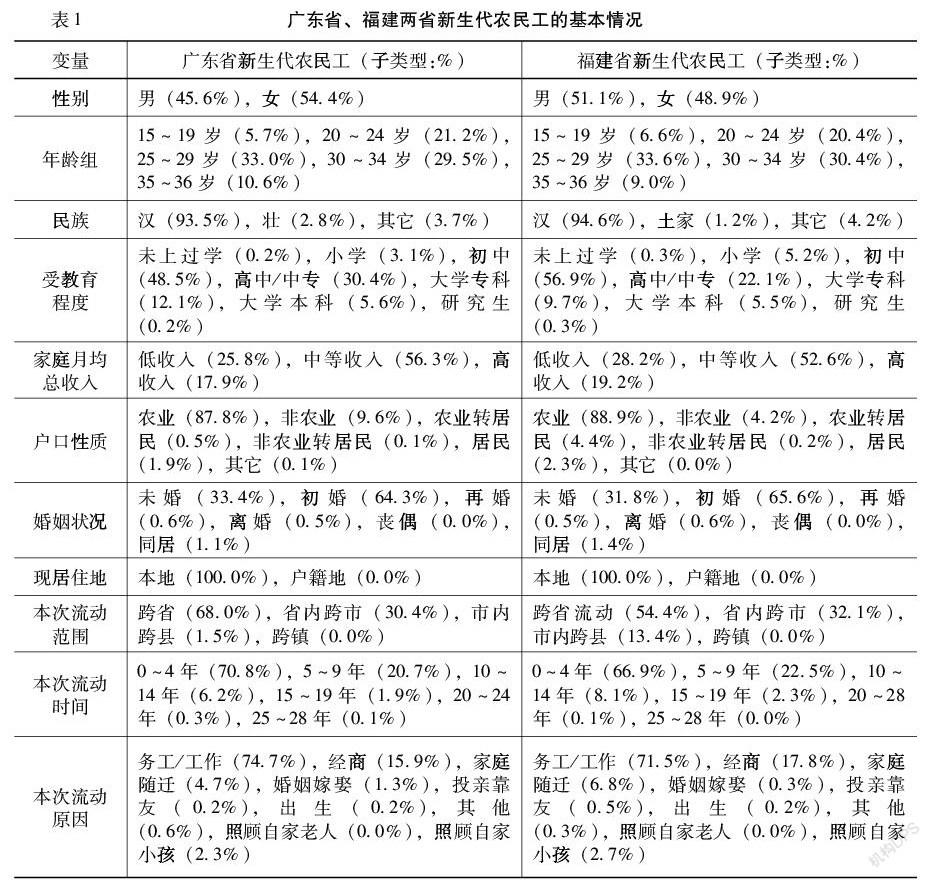

监测调查数据显示,作为调查对象粤闽两省新生代农民工(如下表1)的年龄(组)主要集中在20~34岁(即1982~1996年间出生)这一年龄段,其比例分别为83.7%、84.4%;民族主要为汉族(分别为93.5%、94.6%);受教育程度主要为初中、高中/中专(分别为78.9%、79.0%);家庭月均总收入主要是以中等收入为主(分别为56.3%、52.6%);户口性质主要农业户口(分别为87.8%、88.9%);婚姻状况主要为未婚的(分别为33.4%、31.8%)、初婚的(分别为 64.3%、65.6%);现居住地全部在流动地;本次流动时间主要集中在0~4年(分别为70.8%、66.9%)、5~9年(分别为20.7%、22.5%);流动原因主要为务工/工作(分别为74.7%、71.5%)。這些变量的同质性较大。但是,粤闽两省新生代农民工的性别、本次流动范围等变量有着一定的差别。广东省男性少于女性(男女比例为45.6%、54.4%),而福建省则是男性多于女性(男女比例为51.1%、48.9%);广东省跨省新生代农民工比例(68.0%)比福建省(54.4%)多出了13.6个百分点;广东省内跨市新生代农民工比例(30.4%)比福建省(32.1%)少了1.7个百分点。以上变量的异同,与粤闽两省经济结构有着密切关系。

(二)粤闽两省新生代农民工现有子女基本情况

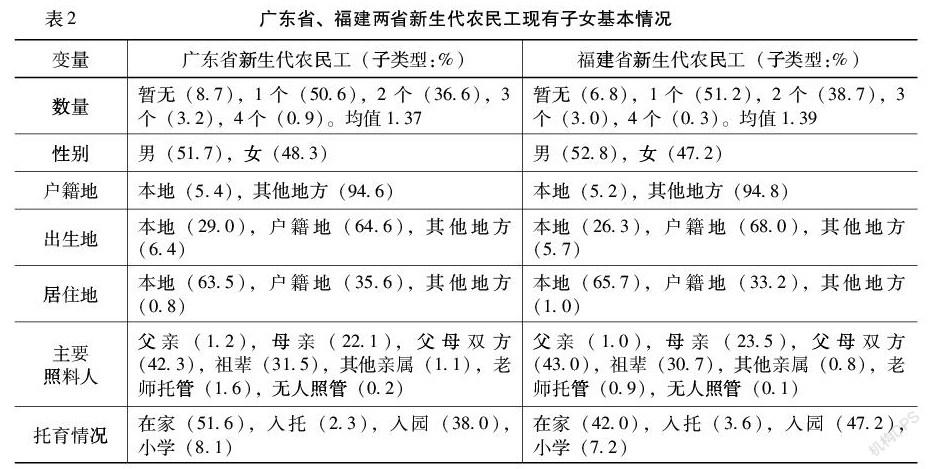

监测调查数据显示(见表2),粤闽两省新生代农民工现有1个子女的比例最大,分别为50.6%、51.2%,现有2个子女的比例分别为36.6%、38.7%。这一比例介于城市居民与农村居民现有子女数量之间。福建省新生代农民工现有子女性别比高于广东省,其比例分别为112.34、107.03(女性=100);其现有子女出生地主要以新生代农民工的户籍地为主(比例分别为64.6%、68.0%),而户籍地主要是以非流入地、流动地的其他地方为主(比例分别为94.6%、94.8%);居住地则主要是以流入地为主(比例分别为63.5%、65.7%),但居住在户籍的比例也分别高达35.6%、33.2%,这一数据也说明了目前留守儿童比例相当大的现实情况。粤闽两省新生代农民工现有子女的主要照料人排在前三位的分别为父母双方(其比例分别为42.3%、43.0%)、祖辈(其比例分别为31.5%、30.7%)和母亲(其比例分别为22.1%、23.5%),这一情况和其居住地比例情况基本一致。其托育情况主要以在家(其比例分别为51.6%、42.0%)、入园(其比例分别为38.0%、47.2%)两种情况为主。

(三)粤闽两省新生代农民工二孩生育顾虑及其影响因素

监测调查数据显示,现有1个子女且婚配的粤闽两省新生代农民工中,明确打算再生育一个孩子的比例分别为25.23%、31.48%;持模糊态度(即没想好)的比例分别为20.07%、22.32%;明确表示“不打算再生育一个孩子”的比例分别为54.70%、46.20%。本次流动人口监测调查是在“全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策”之后半年多的时间进行的,但作为绝佳生育年龄旺期和婚配家庭状态的新生代农民工,仍有高达一半的明确表示“不打算再生育一个孩子”(如果说再加“持模糊态度”的,其比例则超过2/3),这说明,新生代农民工有着较强的二孩生育顾虑。这也势必对三孩政策效应产生负面影响。

在影响已婚育龄粤闽两省新生代农民工“不打算生育二孩”的因素中,排在前三位的分别为“经济负担重”“没人看孩子”“养育孩子太费心”(见表3,多选题),这三个方面的原因均占将近一半左右。其中分别有55.23%、53.55%的认为“经济负担重”是他们“不打算生育二孩”的首因。而其它诸如影响工作、年龄太大、身体不好、觉得一个孩子好、老大不愿意和配偶不愿意等原因的比例非常低;特别地,“老大不愿意”和“配偶不愿意”这两个选项的比例分别只有5.03%、2.89%,5.01%、2.66%。这从另一个方面说明了新生代农民工二孩生育顾虑主要在于孩子养育成本(经济方面)、孩子照料问题和孩子抚养成本(时间、精力方面)等方面。

这一情况也和粤闽两省新生代农民工现有子女的主要照料人(排在前三位的分别为祖辈、父母双方和母亲)、托育情况(排在前二位的分别为在家、入园)相对应。卡方检验结果显示,粤闽两省新生代农民工“不打算生育二孩”与现有子女的主要照料人、托育情况的卡方(X2)值分别为0.45、0.51,0.48、0.43,也就是说,粤闽两省新生代农民工现有子女的主要照料人、托育情况对他们“不打算生育二孩”的影响度将近为50.0%。

表4为粤闽两省新生代农民工二孩生育顾虑与其个体特征相关关系的矩阵表。表中数据显示,粤闽两省新生代农民工“不打算再生育一个孩子”与其性别(p=0.0000.1)、户口(p=0.0010.05)、受教育程度(p=0.0000.1)等自变量呈现负相关关系,其Spearman的rho秩相关系数分别为-0.037、-0.039,-0.017、-0.015,-0.028、-0.026;与其年龄(p=0.0010.05)等自变量呈现正相关关系,其Spearman的rho秩相关系数分别为0.014、0.013。特别地,新生代农民工二孩生育顾虑与其婚姻状况(p=0.500.1)和现有子女性别(p=0.500.1)等变量没有显著性关系,可能原因在于:粤闽两省新生代农民工的婚姻状况主要是以未婚、初婚这两种情况为主(其比例分别为97.7%、97.4%),其它形态的婚姻形式(再婚、离婚、丧偶、同居等,两省的比例分别只有2.3%、2.6%)的比例非常低;而二孩生育意愿与其现有子女性别之间的非显著性关系,说明我国传统家庭“儿女双全”观念正在发生着变化。

表5为粤闽两省新生代农民工二孩生育顾虑与其就业特征相关关系矩阵表。表中数据显示,粤闽两省新生代农民工“不打算再生育一个孩子”与其从事主要职业(p=0.0000.05)、就业身份(p=0.0050.05)和家庭月均总收入(p=0.0000.1)等变量之间呈现出正相关关系,其Spearman的rho秩相关系数分别为0.012、0.013,0.015、0.017,0.023、0.025;与其就业单位行业(p=0.0010.1)、就业单位性质(p=0.0050.1)、签订就业合同(p=0.0000.05)和住房性质(p=0.0000.1)等变量之间呈现出负相关关系,其Spearman的rho秩相关系数分别为-0.016、-0.017,-0.024、-0.022,-0.019、-0.018,-0.014、-0.016。

根据以下基于粤闽两省新生代农民工二孩生育顾虑的影响因素(Logistic Regression)分析结果可以看出(见表6),在显著性影响粤闽两省新生代农民工“不打算再生育一个孩子”的自身特征和就业特征的所有变量因素中,年龄、从事职业、就业身份和家庭月均总收入的Logistic Regression均为正值。其结果分别为:(1)随着年龄的增加,发生比率更大;年龄每增加一岁,其发生比率分别增加5.0%、6.0%;(2)随着职业从相对稳定到不穩定变化一个档次,其发生比率分别增加12.0%、13.0%;(3)随着就业身份从雇主到自由职业者变化一个档次,其发生比率分别增加0.7%、0.8%;(4)家庭月均总收入每增加一个档次,其发生比率分别增加了12.0%、13.0%。从以上数据可以发现,从事职业、家庭月均总收入这两个变量对粤闽两省新生代农民工的二孩生育顾虑影响最大。

在显著性影响粤闽两省新生代农民工“不打算再生育一个孩子”的自身特征和就业特征的所有变量因素中,性别、户口性质、教育程度、就业单位行业、就业单位性质、就业合同、住房性质的Logistic Regression均为负值。其结果分别为:(1)相对于粤闽两省男性新生代农民工来说,女性“不打算再生育一个孩子”的发生比率分别降低了37.0%、32.0%(即男性新生代农民工生育意愿高于女性);(2)就户口变量来说,新生代农民工的户口每变化一个阶层,其发生比率分别降低7.0 %、9.0%;(3)就受教育程度来说,每增加一档受教育程度,其发生比率分别降低了11.0%、13.0%;(4)粤闽两省新生代农民工二孩生育意愿与其就业特征之间的发生比率也比较明显,其就业单位行业、就业单位性质、就业合同、住房性质等变量每变化一个档次,其发生比率分别降低3.0%、3.0%,4.0%、5.0%,8.0%、8.0%,11.0%、12.0%。可以说,新生代农民工的职业越稳定,职业声望越高,签订的劳动合同越长,其二孩生育顾虑相对就大。从以上数据可以发现,性别、受教育程度和住房性质等这三个变量对粤闽两省新生代农民工的二孩生育顾虑影响最大。

三 构建有利于全面两孩政策的家庭发展支持体系

综上所述,粤闽两省新生代农民工二孩生育顾虑具有以下共性:(1)养育(经济因素、没人看孩子)、教育(教育孩子太费心)是影响新生代农民工两孩生育的重要因素。这也说明了党和国家《关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定》将“婚嫁、生育、养育、教育一体考虑”“强调降低生育、养育、教育成本”的重要政策意义,这也是实现三孩政策效应的重要推手。(2)新生代农民工生育顾虑的影响因素具有明显的人口学特征。以“不打算再生育一个孩子”为因变量,相对于男性来说,女性的再生意愿的比例更低。可能因为较男性来说,女性要更多地承担扶养及教育孩子的责任,并面临着职业上的困境。在这一方面,《关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定》强调要进一步保障女性就业合法权益,将生育友好作为用人单位承担社会责任的重要方面,并为因生育中断就业的女性提供再就业培训公共服务。(3)两代农民工生育顾虑及其影响因素虽然具有一定的异质性,但主要还是表现为同质性。其主要原因在于中国“独特的农民工市民化进程”,即要经历了由农民到农民工、再由农民工到市民的特殊的“中国路径”。虽然我国已基本上完成从农民到农民工的转变,但从农民工到城市市民的转变还有相当长的路要走。由此,在现有关于农民工的政策体系中,两代农民工是同一的,并没有政策体系上的区别。

农民工是在我国改革开放人口流动过程中出现的一个特殊群体,“既非传统意义上的城镇居民,亦非传统意义的农村居民,是一个与农民和市民均不同质的群体。”李强:《城市农民工的失业与社会保障问题》,《新视野》2001年第5期,第46页。一段时间以来,1980年代后出生的新生代农民工的比例逐渐扩大。2018年国家统计局《农民工监测调查报告》数据显示:40岁及以下农民工所占比重为52.1%,其中21~30岁农民工的比例占25.2%。国家统计局:《2018年全国农民工监测调查报告》,2019年4月29日发布,http://www.cinn.cn/headline/201904/t20190429_211528.html,https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01,访问时间:2021年6月22日。作为处在生育年龄旺期、数量庞大的新生代农民工,因为孩子照料、入托入学和孩子养育成本问题,他们有着不少的生育顧虑。“实施全面两孩政策,鼓励按政策生育”是促进人口长期均衡发展的重大举措,有利于优化人口结构,增加劳动力供给,减缓人口老龄化压力。党中央、国务院《关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定》强调,积极稳妥推进优化生育政策,要“将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑”,释放生育潜能,实现政策预期。因此,从生育、养育、教育成本等三个方面,构建有利于全面两孩政策的家庭发展支持体系,对于消减新生代农民工群体的生育顾虑,具有重要意义。

第一,进一步增加新生代农民工的收入,为他们生育抚养孩子提供经济基础。一段时期以来,经济社会因素已超越人口生育政策,成为影响人们生育行为的主要因素。2016年全国流动人口卫生计生动态监测调查广东省、福建省数据显示,在影响新生代农民工生育顾虑的因素中,“经济负担重”排在首位。相对于其它群体来说,农民工的工资收入不高。2016年国家统计局《农民工监测调查报告》数据显示:2016年,农民工月均收入3 275元,相当于同年全国城镇非私营单位就业人员月平均收入(5 630.75元)的58.16%、城镇私营单位就业人员(3 569.42元)的91.75%。特别地,农民工群体被拖欠工资现象还比较严重。2016年,被拖欠工资农民工人数为236.9万人,比重为0.84%;人均拖欠1 1433元,占农民工全部工资收入的29.09%。国家统计局:《2016年全国农民工监测调查报告》,2017年4月28日发布,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201704/t20170428_1489334.html,https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01,访问时间:2021年5月12日,17:37。因此,政府相关部门在进一步保障农民工有效就业的前提下,还应采取有效措施,保证他们的工资收入,从根本上改善经济条件,为抚养孩子提供经济基础。

第二,大力发展公共幼儿及小学设施和服务,减轻新生代农民工家庭照料负担。国家卫生健康委关于贯彻落实中共中央、国务院《关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定》,将“提高优生优育服务水平、促进普惠托育服务发展”作为一个重要内容。动态监测调查数据显示,粤闽两省新生代农民工现有子女的主要照料人排在前三位的分别为父母双方、祖辈和母亲。可以看出,新生代农民工现有子女照料工作大部分由其父母辈、祖辈承担;随着其父母辈、祖辈年龄的不断增大,身体健康条件会越来越难以胜任他们第二个孙辈的照料任务。而新生代农民工的配偶(主要是指孩子的母亲)也同时需要工作,以保证家庭必须的经济支出。另一方面,在目前及将来一段时期内,特别是针对零到三岁孩子的公共托幼服务以及优质小学教育还是稀缺资源的背景下,相对于城市居民来说,因为户籍、住房等方面条件的制约,新生代农民工子女难以享受与城市居民相同的学前幼儿及小学教育资源。这些都增重了他们的生育顾虑。因此,政府相关部门要进一步发展针对新生代农民工的公共幼儿及小学设施和服务,加大多渠道的经费投入,特别是完善零到三岁孩子托幼设施,为家庭提供更多优质安全、接送方便、负担得起的公共托幼服务,减轻家庭照料负担。党中央、国务院《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》强调,要“根据生育服务需求和人口变动情况,合理配置妇幼保健、儿童照料、学前和中小学教育、社会保障等资源,满足新增公共服务需求。”2019年全国“两会”上,政府工作报告强调:婴幼儿照护事关千家万户;要针对实施全面两孩政策后的新情况,加快发展多种形式的婴幼儿照护服务,支持社会力量兴办托育服务机构,加强儿童安全保障。《关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定》也特别强调要“发展普惠托育服务体系”。

第三,大力发展家政服务等社会民生事业,分担新生代农民工子女的养育成本。中共中央政治局审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》时强调,要“提高优生优育服务水平,发展普惠托育服务体系,推进教育公平与优质教育资源供给,降低家庭教育开支”。养育孩子的成本包括直接成本和间接成本。一段时间以来,我国养育孩子成本的居高不下已经成为不争的客观事实。就直接成本来说,虽然没有明确的统计数据,但抚养孩子经济方面的支出呈现出快速增长的态势。以前,多养一个孩子就是“多一双筷子”,但目前孩子抚养成本的“边际效应”不断增加。1986年,北京城市、乡村地区0—16岁孩子的抚养费分别为17 046元和10 520元;但1995年,陕西咸阳农村地区0—16岁孩子的抚养费已经为3.0万元左右。汤兆云:《人口老龄化对农村养老保险制度的影响及其政策建议》,《西北人口》2013年2期,第32页。2014年,“中国家庭发展追踪研究数据,估算了0-17 岁儿童所需的直接经济成本为19.10 万元,城市儿童需要27.32 万元,农村儿童需要14.34 万元,收入越低的家庭儿童成本占家庭支出的比重越大。”马春华:《中国家庭儿童养育成本及其政策意涵》,《妇女研究论丛》2018第5 期,第70页。对照不断增长的养育成本,可以想象出目前抚养两个孩子的经济支出情况。就间接成本来说,从孩子出生、学前教育到小学教育,都会耗费父母亲以及祖辈们无尽的精力和时间。“生不易养更难”说的就是这个意思。美国人口经济学家H·来宾斯坦(H.Leeibenstein)认为:孩子的抚养成本以及孩子能够给父母带来的效益是影响父母生育意愿、并影响家庭生育行为的重要因素;孩子的全部成本同人均收入呈正相关关系,家庭收入增加,家庭生活水平相应提高,花费在孩子身上的抚养费用、教育费用等随之增加,直接成本明显上升。李竞能:《现代西方人口理论》,上海:复旦大学出版社,2004年,第163页。因此,随着养育孩子经济成本的快速提升,对于新生代农民工群体来说,生育二孩无疑是一个巨大的挑战。因此,大力发展家政服务等社会民生事业,分担新生代农民工子女的养育成本,有效降低他们的生育顾虑。只有这样,才能让新生代农民工家庭愿意生、敢于生、乐于生,生得起、养得起、养得好。

Abstract: For a period of time, the proportion of new - generation migrant workers in the total number of migrant workers has gradually increased, and maintained at the level of more than half. The vast majority of new - generation migrant workers are in the fertile age of 20~29 years old and the state of marriage. These demographic characteristics are the most important prerequisite for fertility of the new generation of migrant workers. But the dynamic survey data on the floating population show that the reproductive willingness and behavior of the new generation of migrant workers are different from those of other occupational groups, and more than two - thirds of the new generation of migrant workers “do not intend to have another child”, which shows strong concerns about having two children and a certain correlation with their own characteristics, employment characteristics and other variables. Based on this, we should further increase the income of the new generation of migrant workers and provide economic basis for their child - bearing and child - rearing; vigorously develop public infant and primary school facilities and services to alleviate burden and cost of raising the children the new generation of migrant workers; vigorously develop social and livelihood undertakings such as household services. So to built a family development support system that is conducive to the three - child policy is of great significance to reduce the fertility concerns of the new generation of migrant workers.

Keywords: new generation of migrant workers; fertility concerns; family development support system

【責任编辑:龚桂明】