保障性住房建设与装配式建筑的互促关联浅析

2021-01-01蒋铁军

蒋铁军

【摘要】为加快装配式项目体系在保障性房屋建造中的推行使用,经研究保障性房屋建造对装配式项目体系的促进意义,及其装配式项目体系对保障性房屋建造的促进意义,比较探究保障性房屋建造和装配式项目体系的特点与关联性,进而阐述保障性房屋建造和装配式项目体系的互促发展策略。

【关键词】保障性房屋;装配式项目;关联性 【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021.34.013

保障性住宅的装配化建造,既是保质保量的处理当下各大中低收入人群住房要求的重要途径,还是一个基于长久缓解资源压力、环境负担、建设集约型社会、处理社会住房难题的重要方式。

1、保障性房屋建造对装配式项目体系的促进研究

1.1产品需求量多

现今我国装配式项目建造尚处于迅速发展的重要时期,但是因为消费理念与传统建设方式的落后,缺少较强的市场来支撑装配式项目,但通过政府所引导的保障性房屋的大量建造给装配式项目的发展创造了一定的平台。

1.2政府多角度统筹

因为当前装配式项目的建设概念并不普及、现有各项标准体系不齐全、模数协同不完整和部品规范化程度低、还没有形成齐全的产业链等各种问题,造成国内房地产开发上对装配式项目保持观望态度。而且,规范化是装配式项目发展的关键前提与保障,而以企业内部标准体系视为整个行业的统一标准,缺少广泛性与普及性。因此,对于这种情况,需要由政府引导优化装配式项目的标准。

根据国内外装配式项目的发展过程来看,均是政府引导积极推进设置各种技术标准与通用标准。比如,1969年日本制定了《推动住宅产业标准化五年计划》,并设置了房屋性能、机械、材料以及结构安全规定,而且制定了房屋性能认定机制。1979年美国发布了《国家工业化房屋建造与安全规定》。

保障性房屋是以政府为导向开展研发建造的,把装配式项目的生产形式用在保障性房屋的建造中,其行业规定、协调模数、构配件标准仅有依靠政府多角度统筹才可以更好实行。

1.3政府经费与政策扶持

装配式项目的全面建造和政府的主导紧密联系,不仅表现在装配式项目规范化体系的优化主体方面,还表现在国家政策与资金扶持方面。

保障性房屋是政府供应的公益性房屋,存在一定的政策导向性[1]。因为装配式房屋建造在短时间内资金优势较差,所以就需要政府用资金及政策扶持来推动装配式项目建造以减少企业的开发支出。

2、装配式项目体系对保障性住宅建造的促进探究

2.1质量层面

保障性住宅的建造是由政府领导组织的大型民生项目,其质量安全备受社会各界普遍关注。所以,保障性住宅的质量要满足国家质量规定,而且要经受住时间检验,保障在规律规定应用时间内均能起到保障性住宅的作用,处理困难民众的住房难题。现今的房地产房屋市场中,住宅的质量问题经常出来,保障性住宅中同样存在无法规避的质量问题。

2.1.1传统建设形式下保障性房屋的质量缺陷

当前国内房屋建造市场中的主要工作形式是人工现场湿操作,房屋主体结构通常是现浇捆绑钢筋,灌浇好的柱、梁通过钢接或是铰接方式衔接,进而组成了钢筋砼结构承重体系[2]。简单地说,就是由现浇砼梁与柱组装的结构一同抵御房屋在应用期间所承载的竖向和水平固定压力以及活压力。

传统建设形式大都采取现场浇筑砼方法现场成型,其尺寸的计量单位是cm,由此导致结构偏差很大,在房屋应用阶段,会产生裂纹、屋面漏水、门窗变形和密封性差等质量缺陷。

2.1.2装配式保障性房屋的质量优点

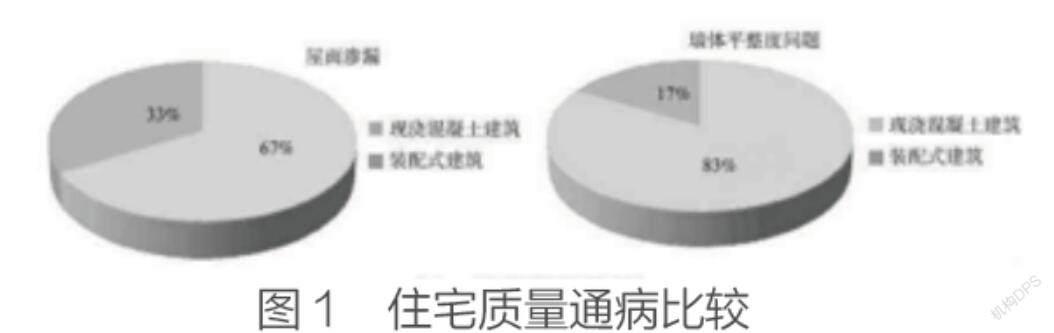

相较于原来的建造形式,装配式项目的配件在工厂内经专业模具预制制造,流水操作下的规范化加工和养护与集中的质检规范,促使构配件精度可以满足出厂验收规定,再运往施工场地,借助吊装等设备把住宅的各类构配件在现场完成拼装,随后对其节点完成现状浇筑,进而组成齐全的主体框架,如此以来就能够防止大多数认为不确定原因引起的质量缺陷[3]。比如,在屋面板进行整体防渗处理,就可以充分保障作业各道工序的时间距离;安装整个墙面,可以最大程度的解决墙体裂痕、鼓起、渗水等质量缺陷。另外,房屋构配件的加工有一定的模数协调体系、大小及技术体系,其零配件的尺寸计量单位是mm,促使建筑结构不会有很大尺寸的误差,更好保障了结构的总体稳固性,防止了门窗变形、密封性差、房屋尺寸误差等质量缺陷。就屋面渗水与墙体平整度来说,现浇砼结构与装配式结构的质量比较见图1所示。

所以,把装配式项目的建造方式用于保障性房屋建造中,可以有效处理保障性房屋建造中所产生的各种质量通病,从本质上提升住宅质量。

2.2工期层面

传统施工工作中一般依靠人工操作,施工生产率不高。但是以装配式形式建造,会大幅度提升施工生产率,主要是因为装配式项目的构配件均是在工厂加工完成,流水工作大大减少了构配件的成型周期,还缩短了现场操作时间[4]。而且,装配式项目施工环节受天气等不确定因素的干扰很小,如雨季工作、冬季工作等,进而大幅度提升了施工生产率。

装配式项目相较于现浇砼结构的操作工序来说,削减了施工场地的钢筋生产、定位、捆绑、模板定位、架設、验收、大量砼的配备、运输、浇筑和振捣等。有关信息显示,装配式项目的使用会减少工期30%。

2.3成本层面

保障性房屋建造的整个寿命周期成本控制,即从项目立项审批、可行性探究着手,通过房屋与施工规划、土地开发、房屋建设直至应用、维修与报废的整个过程形成的资金总和,这里包含建筑的资金费用、环境费用以及社会费用。

传统的工作形式,需要许多人力,人工费用也伴随国内社会农民工用工荒的逐渐严重而慢慢提高[5]。而且,因为保障性住宅的建造经费来源通常是商业银行借贷,因此必定会带来很高的资金费用,所以,采取装配式形式建设保障性房屋,能够大幅度削减传统施工过程所需的人工总数,减少建造周期,提升建造质量,进而在房屋应用和维护过程所耗费的成本也会减少。

统一成本核算表明,装配式项目的建造成本要超过传统建造形式的成本,但大范围推广实行后,整体而言能够减少保障性房屋的建造费用。

2.4资源环境层面

当前我国的建筑市场上,资源浪费十分严重,其构筑物能耗很高,传统的房屋施工环节所采取的如钢筋、砼等大都是不可再生资源,因此削减建筑能耗是建筑行业长远发展的重点。装配式项目该种配件工业化加工、房屋现场拼装的操作形式针对传统结构施工房中耗损量很多的资源,像水资源、土地资源等,均会得到明显的节约。

原来的建造形式会形成工业三废,对生态的污染无法逆转。但因为装配式项目建造形式是干作业,操作现场的具体内容是在场地设置预制部品、配件、现场湿作业的劳动量会明显削减,所以废水量也会明显减少,而且也可以降低砼材料的耗费与碳排放量,减小环境负担[6]。同时,相对于现浇砼的施工形式来讲,现场干作业降低了大型机械运行时产生的噪音,同样减小了噪音污染。

3、保障性住宅建造和装配式项目体系的特点与关联性

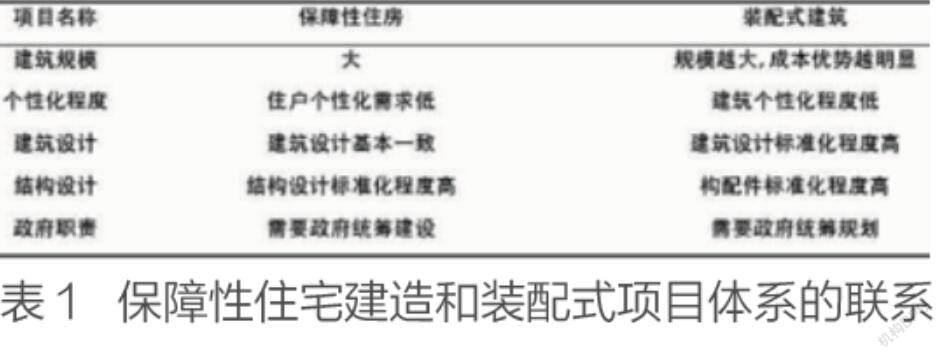

从建筑物的结构规模、个性化水平、房屋设计、结构规划以及政府职责等方面来比较研究保障性住宅与装配式项目的特点和关联性,见表1。

通过表1能够发现,保障性住宅的建设特征在于结构规模大、住宅户型相对偏小、业主对住房的个性化要求不高、结构设计简单以及设计规范化程度大、要求政府和住宅建造方对其展开统一规划与建造[7]。而装配式项目体系的特征在于,在工厂生产线上大量加工预制的砼结构、钢结构等建筑配件和预制楼梯、阳台、楼顶与墙壁等建筑配件,再运往施工场地装配建设,组合成一栋一栋大楼。因此,装配式项目的特征在于建筑物规范化程度高,需要大范围的模数化制造。

经上述比较分析能够发现,保障性住宅与装配式项目存在相同或相似的特点及内部联系,所以,保障性住宅十分适合规范化设计、工业化制造的装配式建造形式。

4、保障性住宅建造和装配式项目的协同发展策略

4.1优化标准体系

因为制约装配式建筑持续发展的关键原因在于构配件的标准体系不健全,装配式项目的行业标准不齐全,因此,若想全面加快保障性住宅的装配化发展,就必须从标准制定着手,进一步完善各项标准,促使保障性住宅建造和装配式项目相融合。

4.2财税优惠制度

除标准体系不齐全以外,当下装配式项目成本优势较差的现状是因为财税征收政策不齐全。因此,从政府与各部门角度着手,要对装配式项目的设计施工方提供完善的财税优惠,从经费方面确保保障性住宅中普遍使用装配式项目体系。

4.3构建示范基地

建造装配式项目时,有许多技术及标准应用很难被预见,因此需要构建保障性住宅装配化项目的示范基地,由此加快各种技术的推行[8]。如万科地产是国内建筑领域的龙头老大,其在北上广等地方已经把工业化建造科技用在保障性住宅建造中,利用工业化技术提高了房屋质量与品质。

4.4强化舆论导向

在国内,因装配式项目的发展尚处于起步时期,大众针对装配式项目的认识并不深刻,因此,要充分突出舆论导向作用,全面传播装配式项目的安全性、社会价值、生态优势等,让大众从心里认可这种新型房屋,促使装配式项目和保障性住宅相融合。

结语:

通过保障性建筑建设和装配式构筑物体系的协同发展研究可以发现,保障性建筑中融入装配式结构,大量建设高质量、成本少的保障性住宅,既完成了政府建造保障性住宅的任务,还长久處理了“买房难、买房贵”的社会现状,也在较大限度上减小了资源压力以及环境负担。这针对保障性住宅的建造和装配式构筑物的发展而言,均有一定的促进意义。

参考文献:

[1]常春光,刘丹,张蓓.保障性住房建设与装配式建筑的互促关联分析[J].沈阳建筑大学学报(社会科学版),2015(1):79-84.

[2]侯广伟.保障性住房建设与装配式建筑的互促关联分析[J].低碳世界,2017,000(031):204-205.