2020年辽宁秋收作物生长季气象条件及影响分析

2020-12-30王贺然张琪陈鹏狮黄岩赵明李琳琳

王贺然 张琪 陈鹏狮 黄岩 赵明 李琳琳

摘要 2020年辽宁秋收作物生长季内,农业气象条件偏差,主要表现为热量条件基本充足,水分条件总体充足,但降水量呈现出多—少—多的时间分布特点和辽西地区大部偏少、其他地区偏多的空间分布特点。农业气象灾害种类多,单灾种影响范围广、程度较重,主要表现为作物需水关键期大部地区遭遇伏旱,辽西—辽北地区为严重伏旱;籽粒灌浆期,各地出现农田渍涝,强降水、大风、台风引发高秆作物倒伏。病虫害偏晚发生,总体影响轻,但辽西局地重发,东南部地区首次出现草地贪夜蛾成虫。实地调查显示,全省玉米减产,伏旱为主要原因,大部地区玉米减产,辽西西部-辽西中部地区玉米减产严重,作物生长后期的降水对旱区玉米产量恢复和中部平原以南地区增产作用明显。

关键词 辽宁省;生长季;气象条件

中图分类号:S161 文章标识码:A 文章编号:2095–3305(2020)06–0–07

DOI:10.19383/j.cnki.nyzhyj.2020.06.052

辽宁的农业主要为雨养农业,光热条件充足,可以满足大田作物生长需求,而水分条件则相对不足,这是辽宁农业生产和作物生长的主要限制因子[1-4]。从播种到拔节期,降水偏少是辽西、辽北、辽南地区农业生产的主要影响因素;产量形成期,辽南、东南部地区降水量最多,降雨偏强是辽南地区包括果树在内的作物产量波动的主要原因[5-6]。

目前,市场主体对当季作物农业气象条件评价的需求逐渐凸显。以往小农户多关注短期天气预报以调整近期农事活动,而近年来,无论是小农户还是种植大户,多关注中长期气候预测信息以选择种植作物、品种。目前,不同类型、规模的市场主体纷纷涉足农业领域,除了预测信息,对农业气象条件评价信息的需求也十分迫切。及时、准确地把握不同产区、产区不同地块的气象条件是市场主体对产量、价格信息、未来生产进行判断、安排的前提。

农业气象条件评价一直是气象部门农业气象业务的基本内容,但尚未形成定期发布的公众气象服务产品。各级气象部门对农业气象条件的评价工作主要面向政府、相关机构等决策部门,全国的基本农业气象条件评价信息会公开发布,且时间比较固定[7]。近年来,各省、市气象部门公开发布的农业气象条件评价信息逐渐多,评价本地区大宗作物或特色作物生长季的农业气象条件[8-9]。气象部门也开始与企业合作,面向特定用户提供农业气象条件,但多局限于国家级气象部门对国有大型粮食企业、交易所等,对地方市场主体来说,还是不能获得连续、详尽的气象条件评价信息。

2020年是近年辽宁农业气象条件偏差的年份,农业气象灾害多、影响大,对秋粮作物生长发育和产量产生显著影响。因此,分析2020年辽宁秋收作物的农业气象条件,可以为气象条件的总结、对比分析,市场主体预判产量,制定收储计划、经济行为等提供参考。

1 生长季气象条件总体评价

1.1 气象条件的基本特征

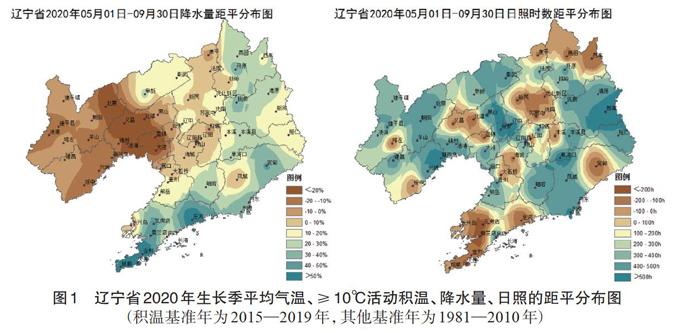

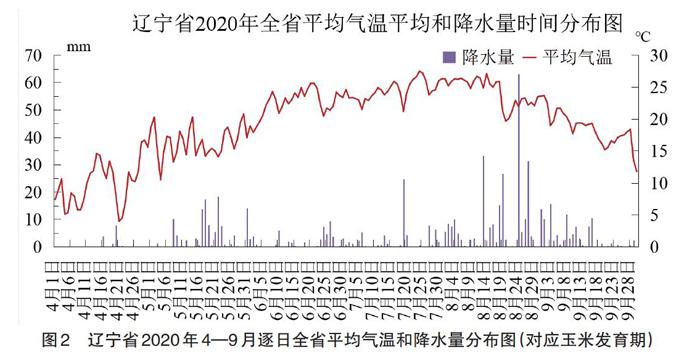

2020年辽宁秋收作物生长季内(5—9月,下同),农业气象条件总体偏差。热量条件基本充足,表现为平均气温略高于常年值(1981—2010年均值,下同),但略低于近5年均值(2015—2019年均值,下同)、降温较早,活动积温接近近5年均值但略偏少。水分条件总体充足,但呈现出多-少-多的时间分布特点和辽西地区大部偏少、其他地区偏多的空间分布特点;多雨期为5月中下旬春播中后期和8月下旬灌浆后期(发育期以玉米为参照,下同)—9月上旬乳熟期;6—7月拔节期-开花吐丝期,各地降水量普遍不足;汛期、主汛期推迟至作物生长中后期,成熟收获期仍有多次中等以下量级降水。

5—9月,辽宁省平均气温为21.2℃,比常年值偏高0.5℃,比近5年均值偏低0.28℃,7月下旬—8月中旬气温基本稳定,没有明显升温,8月下旬开始,气温明显下降、昼夜温差加大。辽宁省平均活动积温(≥10℃,下同)为3 255.7℃·d,比近5年均值偏少21.4℃·d,开花(7月21日)、灌浆(7月26日)以来,全省平均活动积温比近5年均值分别偏高7.12℃·d、3.02℃·d;各地平均气温≥10℃的初日偏晚,受4月≥10℃日数偏少影响,春播期-生长季(4月1日—9月30日)全省平均活动积温为3 349.7℃·d,比近5年均值偏少164.12℃·d。辽宁省平均降水量為592.3 mm,比常年值偏多11.5%,辽西地区大部偏少。辽宁省平均日照时数为1 345.1 h,比常年值偏多224.6 h(图1)。

考虑播种期,可以将辽宁2020年4—9月农业气象条件按月度概括为,4月后期遭遇强降温,春季透雨出现,墒情较好;5月总体湿冷,再遇强降温,气温回升缓慢,春播透雨带来首轮集中降雨期,旱田作物集中春播;6—7月中旬降水持续偏少,出现严重伏旱;7月下旬—8月中旬降水渐多,干旱解除,步入汛期;8月下旬—9月上旬主汛期推迟至此,雨后气温明显下滑,后半月遭遇三台风;9月中旬—下旬降水总不停,下旬秋收启动(图2)。

1.2 气象灾害的基本特征

2020年辽宁农业气象灾害种类多,单灾种影响范围广、程度较重。4—9月,辽宁省发生的气象灾害包括强降温、高温、干旱、大风、暴雨(大风)、寡照、台风(大风、降水)、雹灾(降水)。对产量影响最大的是伏旱和暴雨(大风)(表1、2)。拔节期-开花吐丝期,大部地区遭遇伏旱,辽西-辽北地区为严重伏旱。

2 主要作物生长季农业气象条件及其影响

2.1 春播期农业气象条件及其影响

2月下旬—5月初,各国家级气象站冻土化通,化通时间较常年、去年均偏早,5月上旬后期5 cm地温才可满足秋粮作物播种、出苗需求。4月20—23日受雨雪天气过程影响,全省出现1951年以来同期幅度大、范围广的降温过程;4月25日以后,大部地区5 cm地温稳定在8℃以上,东部山区地温回升慢;4月底,除东部山区外的其他地区5 cm地温已超过12℃;5月3—6日全省再次经历强降温过程,此次降温过后,各地5 cm地温回升至12℃以上。

得益于丰沛的底墒和冬季降水,全省春季墒情为2014年以来最佳,辽西、辽北地区常年墒情不足的情况较轻,中、东部地区土壤偏湿程度降低,辽南墒情始终处于适宜状态,各地墒情均适宜播种、出苗。冬前各地封冻墒为适宜或偏湿;去冬暖湿气候明显,降水过程多分布于2019年12月、2020年2月;3—5月,辽西、辽北地区多为轻度干旱,严重时期发展为中度干旱,其他地区墒情适宜;4月中旬春季第一场透雨、强降温利于土壤墒情的维持;5月下旬,受降水影响,辽西地区墒情适宜,其他地区土壤偏湿。

春季透雨出现偏早但春播透雨出现偏晚。大部地区春季第一场透雨出现在4月中旬,但由于后期降温,除个别地块外,旱田粮食作物普遍在5月春播第一场透雨前后进入播种期。各地春播第一场透雨分别出现在5月上旬末(辽南)、5月中旬后期(中东部)、5月下旬前期(朝阳、锦州)三个时期,5月中下旬全省迎来生长季第一轮多雨期。5月上中旬的降水利于春播进度的加快,5月下旬的降水利于西北旱区春播的推进。5月气温回升缓慢,但极端最高气温为5月1日羊山出现的36.3℃,极端最低气温为5月4日建平镇出现的-2.5℃,直到5月22日降水结束,各地气温才缓慢回升。

全省春播工作从3月中旬持续到6月上旬,5月为旱田作物集中播种期。3月中旬,春小麦、马铃薯进入播种期,分别持续至4月上、中旬;水稻育秧期为3月下旬—4月下旬,5月上旬进入移栽期,持续至6月上旬;玉米/花生、大豆分别于4月中、下旬进入播种期,持续至5月下旬。

总体来看,顺利播种得益于较好的墒情,但4月下旬的强降温和5月的辽西旱情是影响今年辽宁春播工作顺利的主要原因。全省旱田作物播种呈现出起步普遍偏晚、播种时间集中、播种结束期接近常年的特点,朝阳地区因旱播种推迟至5月下旬,全省水稻播种期和播种进度接近常年,各地大田作物均在最佳适播期和丰产期完成播种。

2.2 苗期农业气象条件及其影响

秋收作物播种质量好于近年,秧苗长势为近年最好,但受阶段性低温、寡照和区域性降水影响,部分地区作物出现苗期病虫害。受4月下旬阶段性低温影响,部分地区水稻地膜育苗受冻、长势偏慢,尤其是降温前浇水的育秧盘,部分传统小拱棚秧苗出苗不齐,出现青枯病、立枯病,但程度较轻。由于5月中旬降温叠加阴雨寡照(5月15—23日,全省平均日照时数为51.1 h,较常年偏少23 h)影响,作物出苗和幼苗生长缓慢(包括水稻移栽后返青慢)、苗势偏弱,有地块出现蛴螬、金针虫等地下害虫。由于5月降水及雨区重叠,辽南地区出现农田渍涝,辽南、辽西南花生主产区出现春湿烂种。

2.3 苗期—开花吐丝期农业气象条件及其影响

6—7月,持续少雨,除辽南、东南部地区外的其他地区遭遇伏旱;6月1日—7月25日为全省降水量偏少最严重时段,全省平均降水量为100.3 mm,较常年同期偏少54.7%(图3),为1951年以来同期第二少的年份;6月1日—8月13日,各国家级气象站最长连续无雨日数(≥10 mm,下同)为14~73 d,近92%的站点连续20 d以上无有效降水,超1/3的站点连续31 d以上无有效降水,辽西地区东部连续36 d以上无有效降水,其中义县、北镇、黑山、大洼、北票、阜蒙县、彰武超过50 d无有效降水,义县、黑山、大洼最长连续无雨日数为73 d(图4);6月中旬、7月下旬的高温天气促进旱情的加剧。

6月下旬气象干旱露头,7月中旬伏旱格局基本定型,7月底—8月上旬开花吐丝期-灌浆前期为伏旱最严重阶段;6月中旬,辽宁玉米进入拔节期;6月下旬多地持续20 d无有效降水,气象干旱开始露头,并发展蔓延,出现土壤干旱、作物受旱(图5),至7月中旬伏旱格局基本形成(图5、6),土壤干旱集中在中北部地区和辽西地区东部。与常年同期相比,中部平原地区、辽西地区东部、辽北地区、铁岭西部墒情偏差,常年易出现旱情的朝阳,尤其是西北部建平地区因有降水而墒情较好。

受伏旱影响,7月下旬旱区大部玉米发育期推迟,株高偏矮,植株下部叶片枯黄、中上部叶片午间卷曲,严重地块遭遇卡脖旱,甚至花期不遇。旱区大豆发育期推迟,植株矮、弱;旱区花生叶片高温闭合,大部地块尚未封垄,下针困难,开花和荚果数下降;谷子在朝阳和阜新地区种植数量较多,虽较耐旱,部分地块植株缺水严重。

2.4 灌浆期—乳熟期气象条件及其影响

7月底辽宁进入汛期,8月中旬土壤干旱彻底解除;7月下旬辽宁玉米进入开花吐丝期;7月26日开始出现明显降水;受7月26—29日、7月31日—8月4日降水影响,旱情开始减轻;8月12—19日期间两轮降水过后,全省气象干旱、土壤干旱全部解除,中东部、东南部地区墒情由适宜转为偏湿。

8月下旬旱區玉米植株水分较充足,除茎秆普遍偏细外,株高不整齐、地上部生物量偏低、果穗偏短、秃尖、籽粒灌浆慢且灌浆不充分。受干旱影响,个别地块如朝阳县、昌图、黑山北部的局部地块蝗虫较多,但对玉米产量影响非常小。由于8月空气湿度大、温差大,部分地区水稻穗瘟病较明显,对产量略有影响。

8月下旬辽宁进入主汛期,旱区作物产量得以明显恢复,非旱区作物增产,受降水、大风、台风影响,局地出现农田渍涝、高秆作物倒伏、果树落果裂果现象;8月21日—9月10日,全省平均降水量182.7 mm,较常年偏多近1.9倍(图7),各地降雨日数(≥0.1 mm)为3~15 d,超过60%的站点降雨日数超过10 d,分布在中东部、南部地区(图8);8月23夜间—25日降水过后,除辽西地区外,全省大部地区土壤已转为偏湿。降水利于缓解前期伏旱,促进作物籽粒灌浆,对伏旱区作物产量恢复作用明显,减产预期明显下调,但对于伏旱严重地区的作物产量来说,已是无效降水。

灌浆后期-乳熟期,受降水影响,各地均出现农田渍涝,引起玉米掉棒;受降水、大风和多个台风影响,辽西地区东部及以东地区高秆作物倒伏、折茎、倾斜明显。8—9月上旬灌浆期,大风或伴随强降雨出现的大风天气、台风造成高秆作物发生倒伏、果树落果,轻者折茎、倾斜,但水稻倒伏面积较少,植株形态变化对产量影响小,落果影响当地果树产量;玉米倒伏、折茎、倾斜主要发生在大连、丹东、本溪、鞍山、辽阳、锦州、葫芦岛、铁岭、阜新等地区。暴雨,叠加台风影响,引发各地出现农田渍涝而导致玉米掉棒,辽南地区葡萄出现裂果现象,渍涝会加快作物成熟,由于处于灌浆后期,对产量影响较小,中部平原地区辽河干、支流附近有成片水淹绝收玉米、高粱地块,对当地产量有影响;农田渍涝主要发生在大连、丹东、锦州、鞍山、辽阳、铁岭、沈阳北部、葫芦岛等地区。另外,强降水导致辽西地区西北部喀左—建平西部玉米秃尖。

病虫害偏晚发生,但总体影响轻。受前旱后涝气象条件影响,辽西西部—东北部地区灌浆后期玉米螟、瘤黑粉病多发,辽西局地重发,东南部地区灌浆成熟期首次出现草地贪夜蛾成虫。部分地区水稻穗瘟病和2019年类似,均明显发生。病虫害对秋粮作物产量影响,但对果穗品相有明显影响,可能降低收购等级。

2.5 成熟收获期农业气象条件及其影响

成熟期偏晚、土壤偏湿、植株含水量高、霜冻偏晚,秋收作物收获偏晚且集中,收获期从9月下旬持续到10月中旬,集中收获期被压缩至9月26—10月10日。受伏旱导致的发育期偏晚和灌浆期降水导致的贪青晚熟影响,各地秋收作物成熟期普遍偏晚,9月中旬辽宁玉米开始进入成熟期,辽西地区部分地块玉米无法完全成熟,部分地块高粱无法成熟;9月上、中旬全省平均降水量较常年分别偏多1倍、近7成,中旬大部地区土壤仍偏湿、植株水分较高,无法收获。倒伏、折茎、倾斜等植株形态的变化增加了今年玉米收获难度;9月下旬降水基本结束,晴晒升温,秋收启动,常年最早收获的黑山、台安地区偏晚1周左右。9月底之后冷空气频繁;10月5—8日出现初霜冻并迅速扩大范围,初霜时间较常年偏晚;10月2日之后至中旬,各地基本没有降水,利于秋收。

3 结论

3.1 根据前期伏旱、后期降水的综合影响,可将全省分为两类地区

北部为伏旱区(营口、岫岩、本溪以北(不含)),大多前旱后涝,南部为非伏旱区,作物各发育阶段降水可以满足生长需求。伏旱区内,辽西地区南部、中部平原、辽北、东北部地区为伏旱边缘区,其中辽西地区南部因后期降水,产量恢复明显,而受伏旱影响轻,中部平原、辽北、东北部地区因前期旱情轻,减产程度低(与常年相比,下同),而受伏旱影响轻;辽西地区东北部、辽西地区东南部为轻旱区,虽然前期受旱重,但由于后期降水,产量较前期有较大恢复,减产预期大幅调低;辽西地区西北部为中旱区,减产严重;辽西地区中部,基本绝收。

3.2 伏旱是粮食主产区玉米减产的主要原因

降水的时间分布,决定了今年粮食主产区的产量。中部平原以南地区作物长势一直较好。伏旱影响区旱田作物植株形态较常年变化大且地块内部差异大,产量有降低,受伏旱和病虫害影响,果穗品相降低。全省播种期和苗期气象条件较好,尤其是降水充沛,播种进展较顺利、出苗率高,玉米亩株数接近100%。全省玉米減产主要原因为伏旱,严重者卡脖旱,甚至花期不遇。伏旱对玉米、高粱植株的形态影响包括株高偏矮且不整齐、茎秆偏细。伏旱对植株的生理影响包括发育期推迟(如玉米、高粱、大豆),地上生物量降低(如玉米、高粱),前期灌浆慢。伏旱对玉米授粉质量(穗型)的影响包括穗小、秃尖、花粒、空棒、空杆/无穗(葫芦岛、锦州均有个别地块空杆),旱区同一地块玉米穗型差异大。上述影响带来的成穗率降低、穗粒数降低是造成玉米减产的主要原因。虽然播种后出苗率高,但成穗率有降低;果穗潜在粒数降低(果穗偏小、细),授粉质量降低导致果穗秃尖、花粒、空棒加剧粒数的减少;籽粒灌浆不饱满,虽然前期灌浆不充分但由于后期降水使得粒重逐渐恢复,而对于绝收地块,伏旱造成的空杆(无法抽雄)、空棒导致的亩穗数降低对减产起到了决定性作用。

3.3 各地玉米产量变化情况

(1)伏旱区内各地均有因旱或涝绝收地块,非伏旱区内各地均有因涝绝收地块。

(2)辽南地区(大连、丹东、鞍山岫岩):非粮主产区,大连为易旱区;各阶段降水充足,产量增加。

(3)东部山区(抚顺、本溪):非粮主产区,前期局地有旱象,灌浆期降水充足,产量增加。

(4)中部平原地区(盘锦、营口):水稻产区,北部盘山前期旱情重,产量恢复,略减产;南部营口,各阶段降水充足,产量增加。

(5)中部平原地区(沈阳辽中和新民、辽阳、鞍山海城和台安):稳产区(局地高产区),前期有旱象,灌浆期降水充足,略减产,沈阳持平或略增产。

(6)东北部地区(铁岭):稳产区,前期局地有旱象,灌浆期降水充足,略减产。

(7)辽北地区(沈阳康平和法库):易旱区,高产(大穗)区,不稳产,略增产。

(8)辽西地区(阜新、锦州、朝阳、葫芦岛):易旱区;东北部阜蒙县中部-彰武,不稳产,但局地高产区,前期旱情重,灌浆期降水对产量恢复作用明显,但减产;东南部锦州,较稳产(东部高产),前期旱情重,灌浆期降水对产量恢复作用明显,但减产,黑山段家乡—高山子绝收;西北部朝阳建平,滴灌导致稳产,前期旱情中等,灌浆期降水作用有限,严重减产;中部朝阳建平东南-朝阳县-北票-阜蒙县西部、义县北部,前期旱情重,灌浆期降水已无效,绝收;西南部葫芦岛、凌海,非粮主产区,前期旱情轻,灌浆期降水利于增产。

(9)在粮食主产区内,重旱区(建平东南部—朝阳县—北票—阜蒙县西部、义县北部)玉米恢复发育,果穗极小,无法完全成熟,多数难以形成产量,只能用于青贮;辽西地区西北部—辽西地区东北部半数高粱由于伏旱导致的发育期推迟无法成熟;受灌浆期后期—成熟期降水影响,中部平原、辽西地区东南部、辽西地区西南部、辽西地区东北部—东北部地区部分地块玉米果穗发芽,辽西地区东南部、东北部地区部分果穗发生霉变,发芽、霉变可能降低收购等级。

4 讨论

根据今年的气象条件和玉米长势,有两个值得思考的问题:开始出现在什么时候的、多大程度的降水可以有效或明显缓解伏旱带来的玉米减产;多大程度的降水可以让发育期极度偏晚的玉米形成有产量的小穗。对于第一个问题,今年这种夏季出现前旱后涝的情况在2016年发生过,但2016年伏旱时段较短,7月下旬初开始的强降水完全弥补了伏旱带来的产量损失,2016年辽宁玉米产量为历史第二高;与2014年、2015年严重伏旱年相比,从持续时间上看,今年伏旱的更接近于2015年,但比2015年严重,可以说是最严重伏旱,因为从6月入夏到7月中旬降水量持续偏少,2015年7月下旬后期的降水没有挽回伏旱带来的玉米大幅度减产,而今年同时期的强降水很大程度上降低了玉米减产预期。所以对于辽宁来说,作物灌浆早期开始出现中雨以上量级降水而且7月下旬—8月下旬的降水量达到生长季降水量的50%以上最高可能会使入夏即旱的玉米产量恢复至70%~80%。对于第二个问题,今年伏旱区同一地块玉米穗型差异大,边行植株矮小,受7月下旬开始的降水影响,伏旱最重的北票-阜新西部、义县北部的玉米可以继续开花吐丝形成有产量的小果穗,尤其锦州、阜新地区的小果穗甚至可以完熟,这与2017年朝阳6月中旬播种地块的玉米生长发育结果相似,可能说明,如果玉米还没进入花期,7月下旬开始出现的中雨以上量级降水且后期降水量正常,植株还可以正常发育,只是果穗十分短小。