哈尔滨市暴雨内涝成因分析

2020-12-30宋紫铭

摘要 城市化的快速推进对区域经济有着巨大影响,在此过程中城市内涝问题也越来越严重。以城市暴雨内涝为研究对象,以哈尔滨市为研究示范区,从城市“三层空间”出发,利用景观动态度、回归分析,从成灾机理上分析城市化背景下暴雨内涝成因。结果表明:(1)城市化进程造成下垫面的透水面积逐年减少,不透水面积逐年增加,导致地面积水不能及时排出;(2)哈尔滨市存在显著的“热岛”效应,是降雨量变化的主要原因;(3)通过建立的城市化综合指数与降雨量之间的关系模型发现,随着城市化进程的加快,降雨量呈逐年增加趋势;(4)哈尔滨市排水管网覆盖度不够,且管网老化严重,不能满足城市排水需要。研究结果可为哈尔滨市内涝灾害出相应的对策,减轻内涝所带来的危害。

關键词 城市化;哈尔滨;暴雨内涝

中图分类号:TU992 文献标识码:A 文章编号:2095–3305(2020)06–0–04

DOI:10.19383/j.cnki.nyzhyj.2020.06.025

城市是自然灾害与人为灾害的巨大承载体。在现代化城市快速发展阶段,其致灾易损性逐渐增大,城市显得异常脆弱。城市内涝问题也日益加重,一旦城市道路发生积水则给居民出行带来较大影响,当积水达到20 cm时步行困难,超过30 cm时自行车和汽车行进困难,特别是立交桥下的积水往往成为交通堵塞的瓶颈[1]。

早在20世纪80年代后期。美、英等国水文气象学家就开始对城市内涝问题进行了研究,得出城市内涝产生的一个重要原因就是降雨,尤其是暴雨,造成城市降水与郊区不同的机制是多方面的。如Landsberg H E[2-3]分析了城市由于热岛效应,空气层结不稳定,导致城市上空的空气对流发展旺盛,城区和郊区湿度差也逐渐增大,容易产生强对流天气,有利于形成对流云和对流性降水,包括各种强度的强降水和暴雨事件。Oke T.R[4]通过分析城区降雨建筑群对城区的平均风速有所影响,由于风速减小,静止空气使得湿空气在城区堆积,夏天雷雨变得更加猛烈,是造成城市暴雨事件的主要原因。

中国在20世纪90年代中后期也开始了城市内涝研究,在此时期国内学者在分析城市内涝成因上主要从降雨及排水管网方面进行分析。如谭术魁等[5]对武汉市的内涝灾害及治理策略进行了研究,认为暴雨多,地势低洼,暴雨强度超过了排水标准等是内涝出现的最主要原因。杨凯等[6]以上海为例从城市水文学角度出发,认为城市内涝成因为短时强降雨和排水管网不能及时排出积水所造成。陈锐等[7]通过分析南宁市城市内涝成因得出短时强降雨及治涝、排涝工程两个方面为其主要原因。进入21世纪后由于城市不断扩张,对于城市内涝问题除了考虑降雨和排水管网问题外,城市化对内涝的影响至关重要。国内学者在城市内涝成因问题上把城市化所导致的城市内涝作为重要考虑因素。如曹闻一[8]对梅州市城市内涝成因从城市排水系统设计、城市化对内涝的两个方面影响分析了城市内涝产生的主要原因。庄劲松等[9]对泉州江南片区内涝成因进行分析,其分析主要原因为城市地势低洼、潮汛因素及现有排水系统标准过低。王建鹏等[10]分析西安市内涝成因主要为气象因素、城市效应及排水能力三个方面,阐述了城市内涝形成的主要原因。郭雪梅等[11]城市内涝产生的主要原因除了城市化及排水设施影响外,完善的城市内涝气象服务也是内涝形成的主要原因。叶斌等[12]认为城市盲目扩张导致水面率下降及城市排水管网赶不上城市化步伐是导致内涝的重要原因。

通过对城市内涝成因国内外研究现状看出,一是,部分学者只考虑降雨和排水管网是城市内涝形成的重要因素;二是,只考虑城市扩张及下垫面变化对内涝成因的影响。由于城市是一个开放的人工系统,这就要求未来在对城市内涝成因分析上应考虑到城市特殊环境,综合考虑城市暴雨形成因素,城市化所带来的“热岛”及“雨岛”效应,以及城市排水设施不完善所对内涝产生的影响,形成以城市区域“三层空间”为目标的城市内涝成因分析为主。

1 研究区概况

哈尔滨位于125°42′~130°10′E、44°04′~46°40′N,是黑龙江省省会,东北北部的政治、经济、文化和交通中心,北部地区最大中心城市,也是中国省辖市中管辖面积最大、管辖总人口居第二位的特大城市(仅次于成都),是中国十大城市之一。全市土地面积5.31万km2,辖8区10县(市)。哈尔滨的气候属中温带大陆性季风气候,冬长夏短,全年平均降水量569.1 mm,降水主要集中在6—9月,夏季占全年降水量的60%。由于哈尔滨市区主要分布在松花江形成的三级阶地上,地形起伏相对较大,一遇短时强降雨,市区多处路段会积水,为居民出行和交通带来不便。

2 研究方法

2.1 数据来源

数据来源于《哈尔滨市统计年鉴》《中国城市统计年鉴》,哈尔滨市气象数据及哈尔滨市1990年与2000年两期遥感影像(LandsatTM,分辨率30m),首先利用ERDAS9完成影像融合,其次利用ArcGIS9.3软件完成TM影像配准,最后利用ArcGIS9.3完成哈尔滨市土地利用类型相关信息提取。

2.2 研究方法

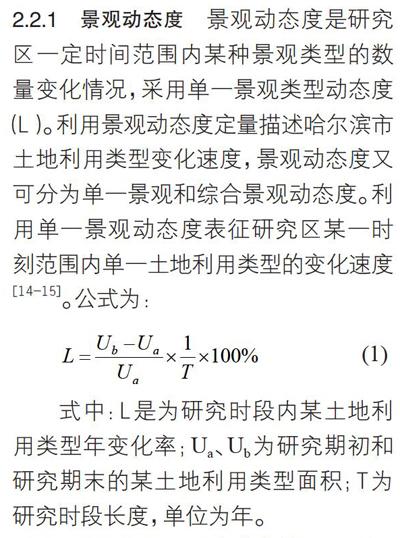

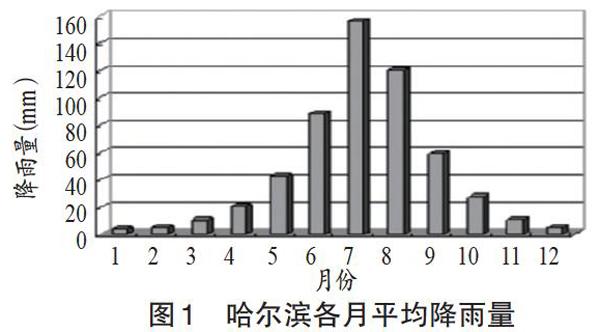

2.2.1 景观动态度 景观动态度是研究区一定时间范围内某种景观类型的数量变化情况,采用单一景观类型动态度(L)。利用景观动态度定量描述哈尔滨市土地利用类型变化速度,景观动态度又可分为单一景观和综合景观动态度。利用单一景观动态度表征研究区某一时刻范围内单一土地利用类型的变化速度[14-15]。公式为:

式中:L是为研究时段内某土地利用类型年变化率;Ua、Ub为研究期初和研究期末的某土地利用类型面积;T为研究时段长度,单位为年。

2.2.2 回归分析 回归分析(Regression Analysis)是一种统计学上对数据进行分析的方法,主要是希望探讨数据之间是否有一种特定关系。回归分析是建立因变量Y(或称依变量)与自变量X(或称独变量)之间关系的模型。回归分析 目的在于了解两个或多个变量间是否相关、相关方向与强度,并建立数学模型以便观察特定变量来预测研究者感兴趣的变量。依据自变量和因变量之间的相关关系不同,可分为线性回归预测和非线性回归预测。

3 内涝成因分析

城市中内涝主要成因为城市化快速扩张的结果,这是内涝的根本原因,以城市化背景为基础,分析哈尔滨市空中降雨、下垫面变化、地下排水管网排水能力“三层空间”的内涝成因问题[13]。

3.1 城市下垫面变化

随着城市化进程加快,哈尔滨市城区建设也不断扩大,而且越来越现代化,导致城市下垫面发生变化,混凝土铺盖的不透水面积不断增加,雨水渗透减少,使得城市对雨水调蓄能力下降。利用式1计算由影像中提取的各土地利用类型可得研究区内透水面积与不透水面积变化情况(表1)。

通过对哈尔滨市土地利用类型变化动态度分析结果可知:哈尔滨市透水面积在2005年减少了2 075 km2,变化速度为1.25%;不透水面积增加了126.49 km2,变化速度为0.048%。由于城市化进程加快,造成哈尔滨市的透水面积处于减少状态,并且减少速度较快;不透水面积处于增加状态,导致下垫面硬化面积扩大,地面糙率变小,产汇流时间大大缩短,一遇短时强降雨,不能及时下渗和排出地面积水,最终造成地面积水。

3.2 降雨量变化

一方面,随着城市中下垫面变化,导致城市“热岛”效应产生,促使城市上空的大气层结构变得不稳定,极易产生热力对流,当附近有云团移至城区时,因热力对流作用使云团加速扩展,尤其是城市中水汽充足时,极易形成对流云和长时间对流降水;另一方面,由于城市中建筑较多,导致空气从郊外向城区移动过程中,受建筑物阻碍,导致降雨强度增大和降雨时间变长。

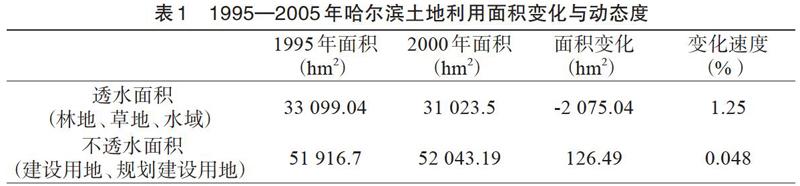

3.2.1 历史雨量统计 短时强降雨是造成城市积水的主要原因,针对哈尔滨历史降雨统计数据进行分析,選取哈尔滨1961—2007年降雨数据进行统计分析(图1)。

通过对哈尔滨市多年降雨数据分析,可以看出哈尔滨市降雨年际之间变化很大,降雨量大的年份和降雨量小的年份其数值相差悬殊,而且每年降雨主要集中在5—9月,这五个月降雨量共占全年降水的84.8%,其中7—8月份将更集中,约占全年降水的50%;而且在6—9月份降水又多以大雨或暴雨形式出现。因此,从气象要素上看,哈尔滨容易发生内涝灾害(图2)。

3.2.2 城市“热岛”效应 所谓的城市“热岛”效应是指由于城市的快速发展而导致城市中的气温高于外围郊区现象。城市热岛效应的程度与城市规模密切相关,城市下垫面性质、大量人为热加剧了城市“热岛”效应[16]。在近地面大气等温线图上,郊外广阔地区气温变化很小,而城区则是一个明显的高温区,所以造成了城区的城市热岛效应。造成城市“热岛”效应主要原因是由于城市化进程加快,城市人口集聚,工业化程度高,交通问题严重,大气污染也越来越严重,且城市中绿地范围大大减少,不透水面积大大增加,城市下垫面热传导率很高,改变了其热力属性。在相同太阳辐射条件下,城市下垫面要比绿地、水体等升温快,加上建筑物本身对风的阻挡或消减作用,因而城市表面温度明显高于自然下垫面。同时由于人为热源大量排放,大气污染加重,其中氮氧化物、二氧化碳和粉尘等排放物会吸收下垫面热辐射,产生温室效应,从而造成城区内气温进一步上升。尤其在夏季,城市局部地区气温高于周边地区6℃左右,甚至更高,形成高强度热岛。同时由于城市“热岛”效应所造成城区气温高、空气粉尘大,又形成城市中特有的“雨岛”效应,即出现市区暴雨的频率与强度高于周边地区的现象。

通过对哈尔滨1961—2010年的气温数据进行统计;结果发现,首先,哈尔滨市年平均气温为3.6℃,冷季长,全年有5个月时间月平均气温在0℃以下,最冷月份平均气温为-19.4℃,极端最低气温为-38.1℃。夏季暖湿,7月份月平均气温为22.8℃,极端最高气温可达36.4℃。无霜期平均为141 d。大于等于10℃的积温为2 757.8℃。其次,以温度最高测点道里十二道街为热岛中心,以温度最低测点双榆树为郊区代表点,则热岛中心与郊区的平均温差可达3℃左右,属城市热岛效应中等水平。热岛强度以夏、秋季最强,且白天热岛效应强于晚上。春、冬季次之,且夜间热岛效应高于白天,这是由于哈尔滨位于东北部,春、冬季夜间市区内人为排放热量较多,所以造成夜间热岛效应非常明显。由于城市热岛出现,城市与郊区周围形成了一个昼夜相反的热力环流,从而加速空气对流,推动局部地区的大气环流,在有水汽输送条件下,形成一个小范围水循环系统,从而导致城区局部降水增多,出现由“热岛”效应引发的“雨岛”效应。

3.2.3 城市化与降雨量之间关系模型构建 通过以上分析可见,哈尔滨市城市化进程较快,城市化过程中产生了“热岛”效应,并且对城市降雨有着一定的影响。但城市化对降雨量影响如何,通过建立数学模型进一步揭示其规律。假设哈尔滨市市区与其背景区域降水指标的差异及其变化完全是由城市化强度不同所引起。因此选取哈尔滨市城市人口、非农业人口、城区面积、建成区面积、生产总值5个指标来表征其城市化速度,构建城市化综合指数与降雨量之间关系模型。具体如下:

首先将城市发展指标数据输入SPSS18.0软件,利用软件自动对5项城市化因子进行标准化处理。然后利用软件降维分析中的因子分析对其城市化因子进行主成分分析。提取主成分作为综合城市发展指标,结果为:提取一个主成分,其贡献率就达到了84.862%,其中城市人口、非农业人口、城区面积、建成区面积、生产总值5因子载荷分别为96%、98.1%、92%、87%、86.8%。利用计算结果及选取的5项表征城市发展水平的综合指标,可得其方程为:

Z=0.96x1+0.981x2+0.92x3+0.87x4+0.868x5(2)

最后,建立城市发展综合指标与市区降雨量之间一次、二次及三次回归模型,通过模型拟合结果可见三次回归模型拟合精度最高、图形更接近,R2检验都是三次回归模型最大。最优模型如下:

y=-0.68+0.242x+1.054x2+0.295x3(3)

通过建立的三次回归模型,明显看出哈尔滨城市发展对降雨量影响不完全符合库兹涅茨曲线的特征。但在一定程度上(城市化早期)验证了库兹涅茨现象的存在,从三次回归模型图形上看出城市发展过程中降雨量在城市发展前期呈现先升后降的趋势,在后期则呈现先降后升趋势,而且有加重趋势,说明城市发展过程中城市化对降雨量影响较大。随着降雨量增大,短时强降雨频率也逐渐增加,最终导致哈尔滨市内涝灾害发生频率也不断增加(图3)。

3.3 城市排水系统不完善

由于排水管网是城市排水的主要设施,对城市道路排水非常重要。随着城市化进程不断加快,排水系统建设落后于城市发展,造成城市排涝能力低下,一遇短时强降雨,不能及时排出地面积水,导致城市内涝产生。

3.3.1 城区排水管网设施不完善 近几年哈尔滨城市进程较快,不论是新城区还是老城区都存在着排水管道偏少,管渠断面过小,截止今年,哈尔滨市排水管线共有993 km,排水管网覆盖率只有66%,还有34%地区没有排水设施。同时,哈尔滨市超服役的排水管线约占总排水管网总量的30%以上,其中有27 km的排水管线已经服役70年左右,属于严重老化。

3.3.2 城市排涝标准低 根据国家规定,城市排水管网的排水能力为185 m3/s,该排水能力可抵御中雨,即25 mm/h的降雨量;城市雨污分流排水管线密度为11 km/km2,雨污合流的排水管线密度为8 km/km2。但哈尔滨市排水管网的排水能力为117 m3/s,比中雨的排水能力低68m3。一遇中雨,每秒就會有68m3雨水因无法即排而停留在路面上,降雨超过半小时以上,哈尔滨市一些街道就会积水。哈尔滨的排水管线多为雨污合流,其密度为5.36 km/km2,低于国家规定30%左右。哈尔滨市老城区居住人口不断增加,汇水面积逐渐增加,但排水管线却增加缓慢,由此导致一些路段积水无法排出,随着生活垃圾增多,不断排入管道中,造成管道堵塞,道路大面积积水。

4 治理措施

城市内涝灾害的安全规划是内涝灾害风险管理的一个重要环节,对城市未来的内涝灾害风险管理,乃至城市全灾害风险管理都有重要意义。根据城市积水危险度评估以及城市功能分区,结合《城市排水工程规划规范GB 50318-2000》,针对危险性不同区域的雨水管径和城市用地布局做如下建议:

4.1 雨水管沿城市道路铺设并单独架设

积水高危险区支管管径不低于600 mm,干管管径不低于1 200 mm;积水中度危险区支管管径不低于500 mm,干管管径不低于1 000 mm;积水低度危险区支管管径为400 mm以上,干管管径为800 mm以上。为节约投资成本并有效降低城市内涝灾害危险性,雨水管网布置方式宜采用树状管网布局。

4.2 有效利用城市雨水资源

在绿色防护型景观功能区、旅游观赏型景观功能区和自然原生型景观功能区积水高危险区域设置城市湿地公园和生态公园;在商务休闲型景观功能区和生活休憩型景观功能区积水高危险区设置居住区水上公园及水上娱乐项目,也可考虑将耗水量工业在此布局;在生活休憩型景观功能区、绿色防护型景观功能区和自然原生型景观功能区积水中危险区成面状区域结合区域内公共设施设置居住区级景观节点;对于各功能区内积水危险区连成线状布局的各节点建议结合区域节点设置滨水景观轴线。

4.3 对于各区域内雨水管线布局要充分考虑以就近连接河体为主

为减少路面积水量,提高下渗量并缓解排水管线在暴雨高峰流量时管线压力,规划建议人行道路面铺砖以渗水型材料为主。在积水高危险区应尽量减少地面铺砖,建议设置面积较大、以绿化为主的生态绿地;同时考虑在积水高危险区尽量少建以居住为主的建筑,可考虑建设体育场等不需要开发地下空间为主的公共性建筑。

参考文献

[1] 王迎春,郑大玮,李青春.城市气象灾害(气象灾害丛书)[M].气象出版社, 2009.

[2] Landsberg H E.City Climate[C].World Survey of ClinmtologY:General Climatology, 1981:299–334.

[3] Landsberg H E.The Urban Climate[M].New York:Academic Press,1981:275.

[4] Oke T.R.Boundary Layer Climates[J].Earth ence Reviews,1987,27(3):265.

[5] 谭术魁,伍维周.武汉市渍涝灾害及治理策略研究[J].湖北大学学报(自然科学版),1995(2):220–226.

[6] 杨凯,袁雯.上海城市暴雨积水的成因及控制对策探讨[J].上海建设科技,1997(2):12–13.

[7] 陈锐,陈其名.南宁市城区内涝成因探讨[J].广西水利水电,2009(6):26–29.

[8] 曹闻一.梅州城区内涝成因与除涝措施的探讨[J].人民珠江,2004(3):26–38.

[9] 庄劲松.泉州市江南片区内涝成因与治理措施[J].水利科技与经济,2006(8):553–556,559.

[10] 王建鹏,薛春芳,解以扬,等.基于内涝模型的西安市区强降水内涝成因分析[J].气象科技,2008,36(6):772–775.

[11] 郭雪梅,任国玉,郭玉喜,等.我国城市内涝灾害的影响因子及气象服务对策[J].灾害学,2008(2):46–49.

[12] 叶斌,盛代林,门小瑜.城市内涝的成因及其对策[J].水利经济,2010,28(4):62–65,78.

[13] 陈鹏,张继权,严登华,等.基于GIS技术的城市暴雨积涝数值模拟与可视化——以哈尔滨市道里区为例[J].灾害学,2011,26(3):69–72.

[14] 王秀兰,包玉海.土地利用动态变化研究方法探讨[J].地理科学进展,1999(1):3–5.

[15] 王良健,包浩生,彭补拙.基于遥感与GIS的区域土地利用变化的动态监测与预测研究[J].经济地理,2000(2):47–51.

[16] 周淑贞,张超.城市气候学导论[M].上海:华东师范大学出版社,1985.

责任编辑:黄艳飞

Analysis on the Causes of the Rainstorm and Waterlogging in Harbin

SONG Zi-ming (College of tourism and Geographical Sciences, Jilin Normal University, Siping, Jilin 136000)

Abstract The rapid progress of urbanization has a huge impact on the regional economy. In the process, the problem of urban waterlogging has become more and more serious. Taking urban rainstorm and waterlogging as the research object, taking Harbin as the research demonstration area, starting from the city's "three-layer space", using landscape dynamics and regression analysis, the cause of rainstorm and waterlogging under the background of urbanization is analyzed from the disaster mechanism. The results show that: (1) The permeable area of the underlying surface is decreasing year by year due to the urbanization process, and the impervious area is increasing year by year, resulting in the failure of timely drainage of land area water; (2) Harbin has a significant "heat island" effect, which is rainfall change (3) Through the establishment of the relationship model between the comprehensive urbanization index and rainfall, it is found that as the process of urbanization accelerates, the rainfall is increasing year by year; (4) Harbins drainage network is not covered enough. In addition, the pipe network is seriously aging and cannot meet the needs of urban drainage. The research results can provide corresponding countermeasures for the waterlogging disasters in Harbin, and reduce the damage caused by waterlogging.

Key words Urbanization; Harbin; Rainstorm waterlogging

基金項目 城市暴雨内涝灾害受灾人口动态评价研究(JJKH20200428KJ)。

作者简介 宋紫铭(1995–),女,吉林通化人,硕士研究生,主要从事自然灾害风险评价研究。

收稿日期 2020–05–15