自適·共樂·教化

——論北宋中期知州的公共景觀營建活動(1023—1067)❋

2020-12-30丁義珏

丁義珏

提要: 北宋中期的士大夫知州們曾一度積極在子城郡圃以及邑郊修建供官民觀遊賞玩的亭臺館榭。營建熱潮在仁、英兩朝集中出現,非因朝廷倡導,而是他們的自覺。公共景觀營建甚至被當成地方政務極重要的一環。神宗即位後,政風一變,熱潮中輟。知州們營建景觀的目的可次第從自適、共樂、教化三方面探析。北宋中期的士人緩解了動用公共資源營建景觀的道德緊張,認爲景觀能讓他們修心娱情,以更好投入地方政務。他們希望用公共景觀引導民衆走近他們的生活方式與審美趣味,最終起到儒家化移風俗之效。

關鍵詞: 北宋中期 景觀 范仲淹 教化

一 緒 言

北宋慶曆八年(1048),知州歐陽修在揚州城西北蜀岡修建平山堂,與衆賓飲酒唱和其間,四方以詩來和者衆,一時爲文壇嘉話。此後平山堂在兩宋屢廢屢修,元與明初漸湮没無聞,至明萬曆又得重修,清初再度荒廢。康熙十二年(1673),揚州詩人汪懋麟主動捐資,鼓動時知揚州府事的金鎮,以恢復平山堂爲急務。金鎮也希望“興文教,繼風雅”,兩人一拍即合。據説,汪懋麟幼時登臨蜀岡,憑弔歐陽文忠公遊賞勝概,慨然有復古之志。次年平山堂成,置酒召客,明賢會集。其後又建真賞樓,祀宋代諸賢,下設講堂,名“歐陽文忠公書院”。(1)李斗《揚州畫舫録》卷一六,北京,中華書局,1980年,頁377—382。平山堂不僅是可供休憩宴遊、登高觀景的園林,因落於蜀岡之上,又成爲可在揚州城中遠眺觀賞的鮮明地景(landscape)。可是,爲何北宋中期營建的園亭景觀,經歷幾番朝代更替,會成爲一座城市文教與風雅的象徵呢?這種傳承和轉换是歷史的偶然嗎?北宋中期爲何會在中國文化史中占據如此獨特的位置?

北宋中期即宋仁宗與英宗朝(1023—1067),(2)本文所指的“北宋中期”,主要是指宋仁宗、英宗兩朝。宋代歷史的分期,目前學界較爲通行的是張其凡先生的分法。他將北宋政治史分爲三個階段,太祖、太宗、真宗三朝六十二年,爲北宋前期;仁宗、英宗兩朝四十五年,爲北宋中期;神宗、哲宗、徽宗、欽宗四朝六十年,爲北宋後期。參見張其凡《論宋代政治史的分期》,《中華文史論叢》第51輯,上海古籍出版社,1993年,後收入氏著《宋初政治探研》,廣州,暨南大學出版社,1995年,頁1—18。是政治上較爲平穩的時期。關於公共景觀,需要作四點説明。首先本文所談的“公共景觀”,主要指知州們主持修建的亭臺館榭,不包括佛寺道觀與民間神祠,也不包括私家園林。其次,這些亭臺館榭在空間上分爲兩類: 第一類建於州縣子城内的郡圃,是州縣長貳餘暇時登高望遠、休憩賞玩、會見賓客的場所,節假日也可作爲公共園林向民衆開放,其公共性已被學界普遍承認。(3)如侯迺慧《唐宋時期的公園文化》第四章《地方政府公園與治政績效》提到:“唐宋時期的公園已普遍地深入一般人的生活之中,其最典型的例證之一便是在各級地方政府的辦公單位所在地以及地方官吏的宿舍内,大多都造設有廣大的園林,並且開放給民衆參觀遊賞。這樣的公園,不管是州、郡或縣均有,唐代習稱爲郡齋或縣齋,宋代則習稱爲郡圃或縣圃。”臺北,東大圖書股份有限公司,1997年,頁139。鮑沁星《南宋園林史》第六章《南宋官署園林》提到:“宋代官署園林在使用功能方面與之前朝代略有不同,逢年過節官署園林會向市民開放,這已經體現了園林公衆參與的性質。”上海古籍出版社,2016年,頁224。第二類多建於邑郊,特别是有山川、湖泊、林泉等自然景色處,或者是承載地方先賢歷史記憶處。這類景觀一般也由政府管理,定期向民衆開放。再次,侯迺慧等學者將上述兩類建築統稱爲“公園”。“公園”的聚焦在建築作爲休憩遊樂和觀看景色的地點。但只要是規模稍大而無圍墻、或稍有海拔的園亭(如揚州蜀岡之平山堂、蘇州子城之齊雲閣、杭州郡圃之有美堂等),一經建成便不是與周邊環境分隔的獨立區域,而是重塑了這個區域的整體視覺效果,成爲了被觀看的地理景觀(landscape)。本文所强調它們承載的誇飾、教化等各類象徵含義,也正是依托於這種地理景觀屬性的。而且越到後世,象徵意義越會超越遊賞本身。汪懋麟在清初重建平山堂,所重者早已不是蜀岡上的景色。故筆者使用“景觀”而非公園。最後,郡圃與邑郊的景觀所處空間雖不同,但正如侯迺慧所言,邑郊景觀可視作“廣義的郡圃”。(4)侯迺慧《唐宋時期的公園文化》,頁139。筆者也認同邑郊景觀雖然不是知州日常起居的空間,但卻是他們生活空間、生活文化與審美趣味的延伸。因而,兩者當一並觀察。

宋代的公共景觀曾引起過城市史、財政史、園林史、建築史以及文學研究者們很多的注意。(5)城市史的研究者大多關注的是開封與臨安。牛來穎、江天健的研究涉及宋代地方衙署的營造活動,與景觀營建部分沾邊。參見江天健《宋代地方官廨的修建》,《宋史研究集》第31輯,臺北,蘭臺出版社,2000年;牛來穎《唐宋州縣公廨及營修諸問題》,《唐研究》第14卷,北京大學出版社,2008年。宋代公使錢的研究也會涉及景觀營造,相關研究有佐伯富《宋代公使錢——地方財政的研究》,《史林》1971年第1期;俞宗憲《宋代公使錢研究》,《宋史研究論文集》,杭州,浙江人民出版社,1987年;黄純豔《論宋代的公用錢》,《雲南社會科學》2002年第4期;楊倩描《北宋公用錢“新額”時間考》,《河北學刊》2002年第5期;郭志偉《宋代公使庫研究》,河北大學碩士論文,2015年。建築史方面,郭黛姮《中國古代建築史》第三卷《宋遼夏金建築》討論了宋代州縣衙署、郡圃的結構和布局,北京,中國建築工業出版社,2009年。袁琳的《宋代城市形態和官署建築制度研究》更爲深入,尤其是第四章《兩宋地方官署和子城制度》集中討論子城、衙署、郡圃的結構。第五至七章對建康府、杭州等個案的研究,細緻梳理了子城内各建築的興廢過程,北京,中國建築工業出版社,2013年。園林史方面,毛華松和鮑沁星的研究分梳了宋代園林的類型、功能、建造工藝等問題。參見毛華松《禮樂的風景: 城市文明演變下的宋代公共園林》,北京,中國建築工業出版社,2016年;鮑沁星《南宋園林史》。其中研究最系統最深入的是侯迺慧《唐宋時期的公園文化》和《宋代園林及其生活文化》兩書。她從詩文入手,復原了唐宋公園的景色、意境及衍生的文化内涵。但作者從唐宋整體考察,未關注不同時段的特點,對士大夫營建動機的分析也有籠統之嫌。

文學研究者多是從文學書寫切入,從文學主題討論到士大夫們的情感世界與學理心性。一些學者留意到唐宋郡齋文學的主題變化。(6)葛曉音、蔣寅等學者討論了中晚唐的郡齋詩以及“吏隱”主題。參見蔣寅《“武功體”與“吏隱”主題的發揮》,《揚州大學學報》2000年第5期;《古典詩歌中的“吏隱”》,《蘇州大學學報》2004年第2期;杜學霞《朝隱、吏隱、中隱》,《河南社會科學》2007年第1期;劉紅霞《論唐詩中的吏隱主題》,《深圳大學學報》2009年第6期;汪國林《論白居易吏隱思想及其對宋代文人的影響》,《求索》2011年第6期;葛曉音《中晚唐詩歌的郡齋詩和“滄州吏”》,《北京大學學報》2013年第1期。王啓瑋特别指出唐代郡齋文學中“吏隱”主題至北宋一變而爲以《醉翁亭記》爲代表的“衆樂”書寫,並將變化的主要原因歸於宋代孟子民本仁政學説的興起。(7)王啓瑋《論北宋慶曆士大夫詩文中的“衆樂”書寫》,《文學遺産》2017年第3期。哲學史學者努力在景觀的書寫中尋找士大夫本體思想與生活實踐的關聯。如林素芬就認爲司馬光修“獨樂園”,“獨樂”是其“中和”思想的表現。(8)林素芬《“獨樂”與“中和”——論司馬光園林書寫中的修身意涵》,劉苑如主編《中國園林書寫與日常生活》,臺北,中研院文哲所,2013年,頁150—202。

同樣的話題,歷史學者會從士人生活、政治境遇的角度去討論。楊宇勛《政務與調劑: 宋代士大夫休閑遊憩活動初探》以很大篇幅討論園林建築。在他看來,這些建築是士大夫休閑遊憩的空間。“共樂”觀念讓宋代園林具備了一定公共性,卻不能改變它們是有錢有閑階級的專利。(9)楊宇勛《政務與調劑: 宋代士大夫休閑遊憩活動初探》,《南師學報》2004年第1期,頁193。盧建榮《景物寄情: 唐宋庭園的文化與政治》敏鋭地注意到宋代庭園書寫包含着士人不同的“心靈結構”和政治態度: 一種是暫時性的隱遁,以自然治療政壇創傷;另一種則是政爭雙方進行文化鬥爭。如歐陽修等人提出“共樂”之論述,司馬光則反其道提出“獨樂”。(10)盧建榮《景物寄情: 唐宋庭園的文化與政治》,熊秉真編《睹物思人》,臺北,麥田出版公司,2003年,頁17—47。

截然不同的切入角度,帶來了豐富多樣的觀察結果。但過往研究存在兩個不足。首先,大部分研究的入手點是文學書寫。但現實的邏輯是先有景觀的營建,再有景觀的文學書寫。相應的,我們先考察士大夫汲汲於景觀營建的原因,再分析“衆樂”之類的文學主題,纔較爲妥當。其次,這些研究的時間單元未必恰當。宋代特點鮮明的文學書寫,究竟是士大夫階層對自我生活的美化,是類似孟子地位提高等時代思潮的推動,是個體的儒學實踐,是政治角力的結果?各方衆説紛紜,是因爲各自的觀察時段不同。要麽長至唐宋、兩宋,要麽只聚焦個别士大夫的内心世界,都有明顯的局限。

基於以上兩點反思,本文的分析對象是特定歷史時期士大夫羣體的景觀營建熱潮。筆者以爲,地方營建活動從來不是匀速進行的。我們應該將目光聚焦在個别特殊時期,進行政治、地方財政、思想文化的綜合考察。北宋中期和南宋初年是地方城市建設最爲活躍的時期。南宋初年,江南許多城市遭宋金戰爭破壞。故而高宗紹興年間集中的景觀建設,其實是城市重建的一部分。而北宋中期則是政治平穩的時期,爲什麽各地會出現營建熱潮呢?其背後的動因與影響更值得玩味。基於此,本文有兩個目標: 首先,論證北宋中期的地方公共景觀營建活動集中且影響深遠,足以構成一個值得關注的歷史現象。其次,分析士大夫們積極營建的動力,以及這背後反映了怎樣的思想與文化動向。

二 北宋中期地方的營建熱潮

北宋中期,擔任知州的士大夫們營建公共景觀的態度之積極、營建之頻密,尚未得到學界的充分重視,須先展開説明。

唐末五代戰亂頻仍,許多城市至北宋初年已殘破不堪。江天健認爲北宋開國之初,朝廷十分重視修建地方廨舍。(11)江天健《宋代地方官廨的修建》,頁318。這其實是南宋地方官的慣常看法,誇大了北宋“祖宗之法”作用。(12)如韓元吉《南澗甲乙稿》卷一六《饒州安仁縣丞廳記》,文淵閣四庫全書本,1165册,頁241下。王柏《魯齋集》卷五《保寧軍節推廳建造記》,文淵閣四庫全書本,1186册,頁79上。實際上宋初朝廷介入到地方城市建設的例子很少。唐代所謂“揚一益二”的揚州(今江蘇揚州)與益州(今四川成都),在唐末五代均遭嚴重破壞。宋初揚州城没有留下重建的記録,而是因陋就簡,因後周小城而居。(13)唐代揚州子城建於蜀岡之上,居高臨下,形勢儼然,但在唐末五代迭遭兵火。後周顯德四年(957)攻占揚州前夕,南唐李璟“驅擄揚州士庶渡江,焚其州郭而去”。《舊五代史》卷一一七,北京,中華書局,1976年,頁1564。不得已,周世宗令韓令坤等“築故城之東南隅爲小城以治之”。《資治通鑑》卷二九四,北京,中華書局,1956年,頁9579。入宋後,又經李重進之叛,“兵火之餘,闔境凋弊”。李燾《續資治通鑑長編》(以下簡稱《長編》)卷一,北京,中華書局,2004年,頁29。宋太祖特意派李處耘知揚州,只見安撫,未有重建的記録。宋代揚州城即在後周小城基礎上發展起來,蜀岡子城遂告荒廢。益州子城内的廨宇至太宗至道三年(997)全部重修。直接原因是經王小波、李順起義破壞,廨宇實在不堪使用;且舊宇有逾制嫌疑。張咏的重建出於政治目的,要重建體統,鎮服蜀人。(14)參見張咏《張乖崖集》卷八《益州重修公署記》,北京,中華書局,2000年,頁78—80。廨舍的修建尚且如此,州縣官吏大約還顧及不到景觀類建築。故宋初史料中很少出現郡圃園林、邑郊公共景觀的修建記録。

然而進入北宋中期以後,營建活動陡然增多。我們無法得到宋代地方州廨郡圃和邑郊景觀的確切數字,故本節列舉城市個案進行説明。

(一) 蘇州

我們首先以地方史料較爲完備的蘇州爲例。北宋蘇州城,有羅城、子城兩重城墻,衙署主體居於城市正中的子城内。元豐時朱長文説,蘇州經晚唐兵火之劫,“唐世遺迹殆盡”。五代至宋初,州城入於吴越錢氏,“稍免干戈之難”。(15)朱長文《吴郡圖經續記》卷上《城邑》,《宋元方志叢刊》,北京,中華書局影印,1990年,1册,頁641下—642上。子城内“郡廨承有唐五代之後”,基本結構仍在。除了唐代衙署,内有郡圃,圃有一大池(北池),又有西樓、木蘭堂、齊雲樓等,北宋初仍在。(16)《吴郡圖經續記》卷上《州宅》,頁646上—646下。景祐中知州范仲淹《蘇州十咏》即有《木蘭堂》詩。(17)范仲淹《范文正公文集》卷五《蘇州十咏·木蘭堂》:“堂上列歌鐘,多慚不如古。卻羨木蘭花,曾見霓裳舞。”小注云:“白樂天爲蘇州刺史,嘗教此舞。”《范仲淹全集》,成都,四川大學出版社,2007年,頁104。范仲淹在蘇州任上僅三個月,期間修建了蘇州州學,未及景觀。在他之後,修建熱潮開始。景祐中有張億知蘇州,作山陰堂。(18)《吴郡圖經續記》卷上《州宅》,頁646上。蔣堂在景祐四年(1037)首次知蘇州,自稱“池館必葺”。(19)范成大《(紹定)吴郡志》卷六引蔣堂《北池賦并序》,南京,江蘇古籍出版社,1999年,頁55。慶曆八年(1048)知州梅摯又在木蘭堂前修介庵。皇祐元年(1049),蔣堂再知蘇州,(20)據《(紹定) 吴郡志》卷六引蔣堂《北池賦并序》,頁55。將北池中之諸亭全部整葺,又修瞰野亭、見山閣等。(21)《吴郡圖經續記》卷上《州宅》,頁646上。皇祐五年的知州是南唐李璟的後裔李仲偃。(22)胡宿《文恭集》卷二七《故朝散大夫太常少卿致仕李公墓誌銘》,文淵閣四庫全書本,1088册,頁945上—946上。他在任時,没有修建亭臺館榭,而是將州廨的正堂——設廳等修整了一遍。蔣堂爲其撰寫記文,不無慚愧地説:

予昔兩綰蘇印,班録餘閑,每浚池隍,構臺榭,以館過賓,以備宴衎,以追韋、白二公風迹。雖自以爲適,然於是廳繕完有所未至。今觀李公之爲,有過人者。圖新補廢,俾唐末之遺構,巍乎顯明。吏民瞻之,靡不胥悦。君子謂李公急於先務,知布政之本焉。予目是事,憮然自咎。(23)《(紹定) 吴郡志》卷六《宫宇》,頁52。

可見,在景祐至皇祐的歷任蘇州知州的眼中,郡圃中亭臺館榭之營建,每每是優先於廨宇主體的。之後吕居簡至和中修按武堂,將芙蓉堂改名雙蓮堂。嘉祐中,王琪再次擴建設廳,其“規模宏壯”,“閎敞甲諸郡”。(24)《吴郡圖經續記》卷上《州宅》,頁646下。但開銷亦巨大,“假省庫錢數千緡”。“廳既成,漕司不肯除破”。王琪只能將家藏《杜集》在公使庫鏤板印刷。“士人爭買之”,甚至有富室爲了支持知州,一口氣買十餘部。所得收益歸還欠負後仍有盈餘。(25)《(紹定) 吴郡志》卷六《宫宇》,頁51—52。其後,蔡抗修射臺。治平二年,陳經修建子城的門樓。三年,裴煜立飛雲閣。熙寧之後,修建的熱度頓減,只元豐中晏知止在子城西北角翻修了舊亭,名曰日月臺,以供登覽。元豐六年(1083),知州章岵因爲接待高麗使人,向轉運使申請羨錢二百萬,在設廳與戟門之間的空間修建了廊廡與樓宇。(26)《吴郡圖經續記》卷上《州宅》,頁646下。此後的營建活動極少。營建再次興起是在紹興年間,那是兵火之餘的重建。

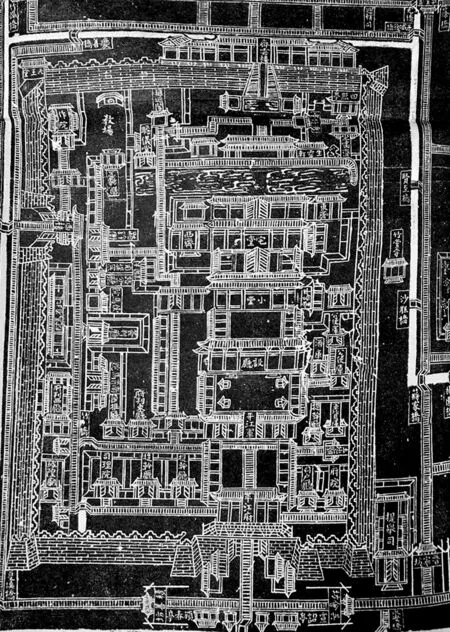

圖1 紹定二年(1229)《平江圖》子城部分注: 南宋郡圃較之唐及北宋,規模縮小。宅堂後有池塘,池旁有秀野亭、四照亭等,子城北城墻上有齊雲樓。但唐與北宋之木蘭堂等不復見。

(二) 杭州

袁琳對自唐、五代、北宋至南宋的杭州子城、郡圃興廢過程做了整理,可作爲進一步分析的基礎。(27)袁琳《宋代城市形態和官署建築制度研究》第五章《個案研究: 臨安府府治研究》,頁91—108。唐代杭州州治本就在鳳凰山之右,地勢高,遠可眺望錢塘江潮,(28)白居易詩:“況有虚白堂,坐見海門山。潮來一憑欄,賓至一開筵。”見潛説友纂修《咸淳臨安志》卷五二,《宋元方志叢刊》,4册,頁3822下。近爲山林環繞,中有園林與州廨相融,自帶景觀屬性。吴越錢氏在此基礎上擴建爲宫城。北宋杭州的羅城、子城承襲自吴越國,五代時受到的破壞較小。錢俶獻地之後,宋廷減去了部分城防及逾制建築,基本維持原樣。至北宋中期,營建活動突然開始活躍。下移録袁琳所作《宋廷南渡前杭州州治建築興廢沿革表》:很明顯,除了唐及吴越國的舊物,中和堂、有美堂、巽亭、望越亭、燕思閣、紅梅閣、清暑堂、曲水亭等景觀建築都新建或改建於慶曆至治平年間。元祐四年(1089),蘇軾知杭州,期間數次請求朝廷撥款修繕官舍。他在《乞賜度牒修廨宇狀》批評前任們置州廨正堂不顧,唯務營造景觀:

伏見杭州地氣蒸潤,當錢氏有國日,皆爲連樓複閣,以藏衣甲物帛。及其餘官屋,皆珍材巨木,號稱雄麗。自後百餘年間,官司既無力修换,又不忍拆爲小屋,風雨腐壞,日就頽毁。中間雖有心長吏,果於營造,如孫沔作中和堂,梅摯作有美堂,蔡襄作清暑堂之類,皆務創新,不肯修舊。其餘率皆因循支撑,以苟歲月。而近年監司急於財用,尤諱修造,自十千以上,不許擅支。以故官舍日壞,使前人遺構,鞠爲朽壤,深可嘆惜。……到任之日,見使宅樓廡,欹仄罅縫,但用小木横斜撑住,每過其下,栗然寒心,未嘗敢安步徐行。……今年六月内使院屋倒,壓傷手分書手二人;八月内鼓角樓摧,壓死鼓角匠一家四口。(29)《蘇軾全集》卷二九《乞賜度牒修廨宇狀》,北京,中華書局,1986年,頁842—843。

中和堂、有美堂、清暑堂在設廳之後,遊賞宴飲的功能明顯大於日常辦公。歐陽修嘉祐中爲梅摯撰《有美堂記》,就純粹從景觀的豐富多姿下筆,突出其盡得天下之美。(30)《歐陽修全集》卷四《有美堂記》:“(錢塘)其俗習工巧,邑屋華麗,蓋十餘萬家。環以湖山,左右映帶。而閩商海賈,風帆浪舶,出入於江濤浩渺煙雲杳靄之間,可謂盛矣。而臨是邦者,必皆朝廷公卿大臣若天子之侍從,又有四方遊士爲之賓客,故喜占形勝,治亭榭,相與極遊覽之娱。……蓋錢塘兼有天下之美,而斯堂者又盡得錢塘之美焉。”北京,中華書局,2001年,頁585。蘇軾的前任知州們顯然都將園林的修建置於正衙之前了。

(三) 明州

宋代明州(今浙江寧波)的羅城,主體規模由唐末刺史黄晟奠定,子城則是唐穆宗長慶元年(821)刺史韓察所建,(31)胡榘修,方萬里、羅濬纂《(寶慶)四明志》卷三《城郭》,《宋元方志叢刊》,5册,頁5020上,5023下。上世紀90年代已爲考古發掘所證實。(32)參見寧波市文物考古研究所《浙江寧波市唐宋子城遺址》,《考古》2002年第3期。或因經歷建炎兵火,今日宋元方志所載子城郡圃内各類辦公、居住及賞玩的堂榭亭臺多修建或重修於南宋時期。能追溯至北宋時代的只有幾處: 九經堂,宋太宗時藏國子監所頒《九經》,元祐時重修;鄮山堂,政和六年(1116)周邦彦建。子城外有紅蓮閣,章得象大中祥符中任通判時創修。但明州最大的月湖景區,實由錢公輔於嘉祐五年(1060)至六年任知州時修建。唐明州城中有日、月二湖以供居民飲用水及通船,並不算特别的景觀。後日湖堰塞,唯留月湖在城西,故名西湖。至宋真宗天禧時,知州李庚夷修橋,但依然“初無遊觀,人迹往往不至”。(33)舒亶《西湖記》,王元恭修,王厚孫、徐亮纂《(至正)四明續志》卷一一,《宋元方志叢刊》,7册,頁6580上—6581上。有意識將西湖修建爲成片景區的是錢公輔。他在知明州任上僅一年半左右,(34)錢公輔知明州在嘉祐五年二月,離任在嘉祐六年七月。據《長編》卷一九一嘉祐五年二月乙亥條,頁4614—4616;邵亢《明州衆樂亭記》,馬澤修,袁桷纂《(延祐)四明志》,《宋元方志叢刊》,6册,頁6273下。期間大修西湖,造橋三十丈,橋東西有廊,廊中修“衆樂亭”,前後有廡,左右有室,環亭以爲島嶼,植花木其上,從此成爲明州人勝賞之地。春夏時,士女相屬鼓歌無虚日。(35)舒亶《西湖記》,《(至正)四明續志》卷一一,頁6580上—6581上。錢氏亦邀友人唱和,篇什亦多迎合“衆樂”之意。錢公輔離任後,在給友人的信中説:“我雖治明之日淺,然於明人爲無恨矣。”(36)邵亢《明州衆樂亭記》,《(延祐)四明志》,頁6273下。其對景觀營建之看重可見一斑。與杭州西湖類似,明州西湖經錢氏開發後,南宋在其周邊陸續營建了一系列亭臺館榭。因湖中有十洲,合衆樂亭而爲“十洲一亭”,成爲明州勝景。而其端實肇始於嘉祐年間。

今所存宋元方志多集中於江浙地區,其中我們能清楚列出景觀營建時間序列的城市更少。但從以上個案,明顯能看到北宋中期出現過公共景觀營建熱潮。

更可玩味的是,這一時期的景觀營建常常優先於其他工程。除上舉蔣堂的慚愧、蘇軾在杭州任上的不滿外,我們還可以舉滕宗諒知岳州(今湖南岳陽)的例子。滕宗諒“慶曆四年春”,“謫守巴陵郡,越明年,政通人和,百廢俱興”。(37)《范文正公文集》卷八《岳陽樓記》,《范仲淹全集》,頁194。慶曆五年,滕宗諒重修岳陽樓成,六年求記於范仲淹。同年,滕宗諒求歐陽修爲其所修“偃虹堤”作記。按歐陽修在記中轉述,作堤是因爲“舟之往來湖中者,至無所寓”,“常有風波之恐”,實“爲其民捍患興利”之舉。(38)參見歐陽修《居士外集》卷一四,《歐陽修全集》,頁941。然據治平末知岳州的王得臣所説,因歐陽修《偃虹堤記》早已流傳於世,故他到郡後首訪是堤,卻發現“滕未及作而去”。(39)王得臣《麈史》卷中,《全宋筆記》第一編(10),鄭州,大象出版社,2003年,頁57。或許堰虹堤規模較大,興作不易。然岳陽樓成,堰虹堤卻尚“未及作”,孰先孰後概可見也。

那麽多景觀先於廨宇修蓋,似不甚合理。實際上,這更反映出這批士大夫優先從自身的生活或審美出發去從事修造,而不是地方政務的需要和衙署體面。蔣堂就説,唐以來刺史和知州們辦公多在便閤,“其於廳事,或旬日不一至”,是他在蘇時不修正堂的原因。(40)《(紹定) 吴郡志》卷六引蔣堂《北池賦并序》,頁55。

三 宋廷對地方營建的前後態度

北宋中期的知州們汲汲於營建公共景觀,究竟是朝廷自上而下的倡導,還是知州們自發的呢?因爲郡圃和廨宇在營建時常常是同步的,所以我們要先追踪朝廷對州縣廨宇營建的態度。

江天健承南宋人的看法,認爲北宋自乾德年間就有較完備的制度要求地方官修建與維護廨宇。到了南宋,該項制度廢弛,加上管理者苟且怕事,使得各地官廨日益廢壞。(41)江天健《宋代地方官廨的修建》,頁319。果真如此麽?據《宋大詔令集》卷一九,宋太祖乾德六年(968)詔:

郡國之政,三年有成;官次所居,一日必葺。如聞諸道藩鎮郡邑府署倉庫等,凡有損庳,多不繕脩,因循歲時,漸至頽圮。及僝工而庀役,必倍費以勞民。自今節度、觀察、防禦、團練、刺史、知州、通判等罷任日,具官舍有無破損及增修文帳,仍委前後政各件以聞。其幕職州縣官候得替,據增葺及創造屋宇,對書新舊曆子,方許給付解由。損壞不完補者,殿一選;如能設法不擾人整葺,或創造舍宇,與減一選;無選可減者取裁。(42)《宋大詔令集》卷一九《令外郡罷任具官舍有無破損及增修文帳詔》,北京,中華書局,1962年,頁696。

宋初爲防止廨宇年久失修,將日常維護加入了地方官的考課要求。官員在交接時,要將官舍破損、增修的文帳書於新舊官員的曆子。損壞不補增加一年的守選年限,有不擾民而增修則減一年,無功無過則不增不減。而南宋韓元吉卻説:

此外,大豆供给弹性也会影响目标价格的政策效果。当目标价格提高时,供给弹性越大,国内产量增加越多,政府财政支出越多,福利损失越大。这也符合经济学规律,供给弹性越大,政策带来的扭曲越大,无谓效率损失越多。

國家肇造,乾德中始詔官廨增葺創造,對書於新舊官歷。其不葺者殿一選。至景德三年(1006),又定爲印紙之目。廨宇間數既書其虧損,至添蓋則又曰配民與不配民,皆所以防制官吏,欲其不苟而已。自印紙之改式也,後生不能舊制,而官吏之苟日滋。數十年來,加之以兵火,因之以匱乏,官廨不整尤甚。(43)韓元吉《南澗甲乙稿》卷一六《饒州安仁縣丞廳記》,文淵閣四庫全書本,1165册,頁241下。

他明顯誇大了乾德詔令對增添廨宇的鼓勵力度。“有無破損及增修”被他改爲“增葺創造”,且“損壞不完補者殿一選”説成“不葺者殿一選”,給人宋初朝廷鼓勵州縣增修廨宇的印象。景德三年將廨宇間數定爲印紙之目,官員離任交接時要核對廨宇數字與破損情況,與乾德詔令性質接近,只是没有提對“添蓋”的獎勵力度。韓元吉説印紙格式改革後,廨宇狀況不在細目之中,似乎屬實。今《慶元條法事類》所載印紙格式,確無與廨宇維修、新蓋相關的條目。(44)謝深甫《慶元條法事類》卷六,楊一凡、田濤主編《中國珍稀法律典籍續編》,哈爾濱,黑龍江人民出版社,2002年,頁85—90。新近出土的南宋末徐謂禮文書中保留了徐謂禮歷任差遣的批書,無論任吴縣(今江蘇蘇州)丞、知溧陽縣(今江蘇溧陽)還是知信州(今江西上饒),印紙上均無相關條目。(45)包偉民、鄭嘉勵編《武義南宋徐謂禮文書》,北京,中華書局,2012年。

總之,至少北宋前期曾將廨宇的維護與添修計入官員考課細目,但原意只是防止廨宇損壞;對添修雖有獎勵,但須是不向民衆攤派的前提下。而這一點並不容易做到。因此,一方面,這項規定不能視爲宋廷主動要求地方官添修廨宇。另一方面,對於通過攤派營建增修的地方官也没有提出懲罰措施。準確地説,宋初以來對地方營建是既不鼓勵,也不限制的放任態度。這樣,部分追求考課結果的地方官就有可能傾向於創修新建。但總體上,地方營建應被視爲地方官們自發推動的。

咸平二年(999)閏三月因亢旱,真宗下令“營繕之不急者悉罷之”。(46)《長編》卷四四咸平二年閏三月丙戌條、庚寅條,頁934。景德元年正月(1004),則有更直接的詔令:

諸路轉運司及州縣官員、使臣,多是廣修廨宇,非理擾民。自今不得擅有科率,勞役百姓。如須至修葺,奏裁。(47)徐松輯《宋會要輯稿》方域四之一一,上海古籍出版社,2014年,頁9334。

這也説明,州縣自發的營建活動已越來越頻繁。景德元年的詔令,理由是防止科率擾民,方法則是粗暴的一刀切,即所有新建廨宇必須奏裁後方得修葺。此後的兩年内,真宗又下敕整治京畿内外營造活動中匠人爲奸、擅役地方工匠和丁夫等弊病。(48)徐松輯《宋會要輯稿》方域四之一二,頁9334—9335。一系列嚴格的限制似乎很快就引起消極後果: 州縣長官修治廨宇的積極性大爲降低,影響到日常的維護整修。於是又有大中祥符六年(1013)七月之詔:

如聞州府公宇亦多損壞,以赦文所禁,不敢興葺。自今有摧,但無改作,聽依舊制修完。(49)徐松輯《宋會要輯稿》方域四之一二至一三,頁9335。

雖然仍不鼓勵主動興修,但態度已鬆動,漸從嚴格限制回歸到放任態度。經此一輪反復,長達四十年的仁、英兩朝就再未聽到類似限制令,地方營建真正出現了熱潮。治平元年,蔡襄在《論兵九事》中不無擔憂地説:

兩年後,蔡襄在知杭州任上修建清暑堂,既能暑熱中辦公,又能宴請賓客、觀景娱心。(51)蔡襄《端明集》卷二八《杭州清暑堂記》,文淵閣四庫全書本,1090册,頁576上—下。蔡襄既是營建活動的參與者,也是反思者。這反而説明,他對營建臺榭並不持極端意見。“廨宇亭榭,無有不足,每遇新官臨政,必有改作”非誇大其詞,而是北宋中期的實情。

蔡襄的上奏也説明士大夫們開始更多反思州縣營建景觀的弊端。仁宗後期也有因營建活動得罪者。嘉祐三年,知汝州(今河南臨汝)李壽朋被降爲知荆門軍(今湖北長林),罪名是京西路當年饑荒,而李壽朋卻“令郡人獻材木,修廨宇亭榭,重爲勞擾”。(52)《長編》卷一八七嘉祐三年五月庚午條,頁4509。反對的聲音積累到神宗即位,情勢爲一大變。治平四年十二月,即位不久的神宗下詔:

諸路州軍庫務、營房、樓房櫓等繕治如舊外,其廨宇、亭榭之類權住修造二年。違者,從違制科罪。(53)徐松輯《宋會要輯稿》方域四之一三,頁9335。“樓房櫓”之“房”字疑衍。

這條詔令按功能將建築分爲兩類。庫務、營房、樓櫓等要求繕治如故。廨宇和亭榭等用於州縣官日常居住、辦公與賞玩的建築,則不論任何理由暫停修造兩年。

宋神宗的鮮明態度似乎有些出乎士大夫們的預料。從他們的反應也能看到州縣長官營建景觀曾是一時潮流,驟然改變還不習慣。熙寧二年(1069)祖無擇案歷來被認爲是宋代詔獄屢興的起始,(54)《宋史》卷二《刑法志》,北京,中華書局,1985年,頁4997—4998。從新舊黨爭、王安石報私怨等角度解釋的學者已多。(55)關於祖無擇案,相關研究可以參見陸俊青《北宋祖無擇事迹考述》,《上海師範大學學報》1987年第3期;辜夢子《詔獄緣何涉新法: 北宋祖無擇案芻議》,《學術研究》2012年第5期。祖無擇的罪名主要是在知杭州任内與官妓私通、貸官錢及借公使酒、乘船過制、與部民接坐及聽其曲法之請求等。(56)《長編》卷二一三熙寧三年七月癸丑條,頁5186。在他鞫於秀州(今浙江嘉興)受審期間,接替他的鄭獬曾上疏營救,除了説官妓已鞭笞致死無所對證等事外,還專門提到了營建亭榭過程中的帳目問題:

治亭榭不支瓦木價錢,則皆州郡常事。且今參政王安石前知江寧,蔡襄前知福州,皆常繕營矣。豈盡出於家財?若所坐止此,則願少寬其獄。(57)《長編》卷二一三熙寧三年七月癸丑條引韓駒《南窗雜鈔》,頁5186。

按他的説法,不僅營修亭榭是常事,營修的經費來源不合規制也是常有的事。從現存史料看,祖無擇在杭州時只在州廨修過一個介亭,規模應該不大。(58)潛説友纂修《(咸淳)臨安志》卷二二,《宋元方志叢刊》,4册,頁3576。但他在知袁州(今江西宜春)時,在州廨修建慶豐堂,以讀書與宴飲賓客,還在袁州城東湖上規劃了一個景區,“别爲堂亭臺閣,互植以珍木嘉果”,規模可觀。(59)參見祖無擇《袁州慶豐堂記》、《唐韓文公廟記》、《袁州東湖記》,《龍學文集》卷七,文淵閣四庫全書本,1098册,頁823上—826上。於他而言,營建景觀的確是“州郡常事”了。范純仁爲祖無擇撰寫的墓誌新近被發現,提及這場官司也只説因“怨者之言”而起獄,“公卒無他事”,(60)參見范純仁《祖無擇墓誌》,轉引自扈曉霞、鄭衛、趙振華《北宋官員文士祖無擇生平仕履疏證——以〈祖無擇墓誌〉和〈黄氏墓誌〉爲中心》,《洛陽考古》2016年第4期。把案件完全説成是王安石的構陷。在大多數士大夫們看來,祖無擇的這些案由不過是“常事”而已吧。

神宗元豐元年(1078)七月,蘇軾給時知滕縣的范純粹翻修好的縣署大堂寫了一篇記文。他稱贊范純粹敢於擔當,不計個人仕途得失,還氣憤地説:“比年以來,所在務爲儉陋,尤諱土木營造之功,欹仄腐壞,轉以相付,不敢擅易一椽,此何義也!”(61)《蘇軾文集》卷一一《滕縣公堂記》,北京,中華書局,1986年,頁377。洪邁《容齋隨筆》談到此事時説:

是時,新法正行,御士大夫如束濕,雖任二千石之重,而一錢粒粟,不敢輒用,否則必著册書。……是記之出,新進趨時之士,媢疾以惡之。

引太祖乾德詔令之後,接着議論道:

太祖創業方十年,而聖意下逮,克勤小物,一至於此。後之當官者不復留意。以興仆植僵爲務,則暗於事體、不好稱人之善者,往往翻指爲妄作名色,盜隱官錢,至於使之束手諱避,忽視傾陋,逮於不可奈何而後已。殊不思貪墨之吏,欲爲姦者,無施不可,何必假手於營造一節乎!(62)洪邁《容齋隨筆》四筆卷一二《當官營繕》,北京,中華書局,2005年,頁774—775。

因此,神宗即位後地方營建活動的消沉,其直接原因是朝廷的嚴厲審查與壓制。我們推測,印紙格式的演變或在此時期。

歸納一下,宋代朝廷對地方營建的態度在北宋前、中期是以放任爲主。宋初開始,地方官所到之處的官廨維護與新蓋納入考課制度,並没有直接鼓勵地方官新修,知州所至之處必有營造的狀況在神宗即位後被嚴厲壓制,政風迅速爲之一變,地方長官普遍避事不修。到了南宋,士大夫們面對常常年久失修的官廨,又普遍懷念起了“祖宗朝”的制度。

四 自適: 士大夫營建公共景觀的用意之一

士大夫知州們爲什麽要汲汲於公共景觀的營建呢?儘管我們以“公共景觀”指代這類園亭館榭,但不可否認,無論是在郡圃還是邑郊,知州和他的朋友們纔是最主要的體驗者。那麽,换一個問法即是: 對於動用地方財政修造營建娱目怡情的公共景觀這件事,士大夫知州們會製造什麽樣的理據呢?他們是如何將景觀的營建一步步描述成儒家地方施政的應有之義的呢?以下從自適、共樂與教化三個層面展開論述,且分别以典型代表韓琦、歐陽修、范仲淹爲例説明。

唐宋時代興起的亭記、園記,很多都涉及景觀營建的目的。首先,唐宋士大夫們是普遍承認園亭之“樂”在於能讓身體閑適舒展,進而讓心靈獲得平靜與療愈,更進而獲得心性志趣的提升。白居易説居於廬山草堂的體驗“一宿體寧,再宿心恬,三宿後頽然嗒然,不知其然而然”。(63)《白居易集》卷四三《草堂記》,北京,中華書局,1979年,頁933。蘇舜欽在《滄浪亭記》中説:“形骸既適則神不煩,觀聽無邪則道以明。”(64)《蘇舜欽文集》卷一三《滄浪亭記》,上海古籍出版社,1961年,頁183。由身體、心靈到心性,景觀在個人修身方面獲得合法性。

但以上兩處都是私人園亭。公共景觀的營建則多一層動用公共資源是否合理、合法,景觀是否爲不急之需的道德壓力。故白居易在《白蘋洲五亭記》中説:“(湖州之民)康之由,革弊興利……利興,故府有羨財;政成,故居多暇日。是以餘力濟高情,成勝概,三者旋相爲用,豈偶然哉。”(65)《白居易集》卷七一《白蘋洲五亭記》,頁1494。强調這片景區是在財政有餘、政成有暇之後修築的。宋代最負盛名的《岳陽樓記》中,范仲淹贊揚滕宗諒知岳州一年即“政通人和,百廢俱興”,然後纔“重修岳陽樓”。(66)《范文正公文集》卷八《岳陽樓記》,《范仲淹全集》,頁194。侯迺慧曾説:“他們幾乎是異口同聲地强調這些修建郡圃的地方官都是在分内職務都已經達成之後纔致力於此的。”(67)侯迺慧《唐宋時期的公園文化》,頁196。這樣,將景觀營建描述成“政成”或“政通”之後纔進行的活動,成爲宋代詩文中通行的説法。似乎知州們令士民安居樂業之後,又爲他們提供餘暇的遊樂之處。但是這種做法,實際上不自覺地將景觀營建與州縣官的分内正務區分開來了。它並没有從根本上緩解知州通過營建公共景觀獲得“自適”的道德緊張。而北宋中期,以韓琦爲代表的一批士大夫卻理直氣壯地提出知州自適有利於地方施政,進而賦予營建公共景觀本身的合理性。

本節先以北宋中期士林領袖韓琦的知州生涯爲線索,分析“自適”的邏輯轉變。韓琦的知州生涯始於慶曆五年(1045)知揚州。慶曆新政雖草草了之,但絲毫没有影響韓、范等人在士林中的聲望。韓琦在慶曆五年四月到任,七年五月離任,在維揚整兩年。上任的首年,揚州即遭大雪災,(68)韓琦《安陽集》卷一《廣陵大雪》詩,《北京圖書館古籍珍本叢刊》,北京,書目文獻出版社影印,1989年,85册,頁230上—下。次年夏又發生極爲嚴重的旱災,以至“凍民虚死麥實少,稻子空乾無一獲”。(69)韓琦《安陽集》卷一《喜雪答趙宗道學士》;同卷又有《歲旱晚雨》:“慶曆丙戌夏,旱氣蒸如焚。行路盡嬰暍,居人猶中瘟。……驕陽斷雨脉,焦熬逾五旬。……守臣恤民病,心亂千絲棼。”頁231下。顯然不是風調雨順的光景。可韓琦卻在揚州郡圃建了一個四并堂,據説壯麗極美一時。

慶曆七年五月至十一月的半年間,韓琦知鄆州(今山東東平),未見營建活動。七年十二月宋廷爲平王則兵亂,命韓琦知真定府(今河北正定),次年四月改定州路安撫使、知定州(今河北定州)。離任前韓琦寫下《新館》一詩:

宴宇新成苦未嘉,忽膺朝委易軍牙。張侯暫喜留歡客,開檻憑誰種好花。北沼不難平釣岸(釣岸未成),西峰猶欠入窗紗(城樓未立)。後賢政敏多餘暇,高會何妨月影斜。(70)韓琦《安陽集》卷五《新館》,頁253下。

可知,短短的四個月時間,韓琦爲真定府衙署修建了宴會用的大堂,邀賓客在新館中宴飲,郡圃整葺,花草滿目。由其小注可知,原計劃他還要在北沼設釣岸,在子城墻修能遠眺西峰的樓宇。只因朝廷改命,留下遺憾,期待繼任者去完成了。

慶曆八年四月至皇祐五年正月,韓琦有將近五年的時間在知定州任上,終於有充分的時間展開營建計劃。《安陽集》卷一一中即有《定州重修北岳廟記》、《定州新建州學記》,與景觀有關的是《定州衆春園記》與《定州閲古堂記》。衆春園或是定州郡圃的總名,中有養真亭等。(71)韓琦《安陽集》卷六《題養真亭》,頁255上。子城北墻則有覽勝亭,用以遠眺。(72)韓琦《安陽集》卷六《題覽勝亭》,頁255上。閲古堂則是用郡圃中“壞亭”爲之,“摭前代良守將之事實可載諸圖而爲人法者凡六十條,繪於堂之左右壁,而以‘閲古’爲堂名”。(73)韓琦《安陽集》卷二一《定州閲古堂記》,頁326下—327下。富弼、范仲淹等或爲之作記,或有唱和篇什。

在定州時,韓琦不僅對景觀營建有了職業自覺,還對知州與郡圃的關係有了系統的看法。皇祐三年(1051)他在《定州衆春園記》中説:

天下郡縣無遠邇小大,位署之外必有園池臺榭觀遊之所,以通四時之樂。前人勤而興之,後輒廢焉者,蓋私於其心,惟己之利者之所爲也。彼私而利者,不過曰:“吾之所治,傳舍焉耳,滿歲則委之而去。苟前之所爲,尚足以容吾寢食飲笑於其間可矣,何必勞而葺之以利後人,而使好事者以爲勤人而務不急,徒取戾焉?吾不爲也。”噫,彼專一人之私以自利,宜其所見者隘而弗爲也,公於其心而達衆之情者則不然。夫官之修職、農之服田、工之治器、商之通貨,蚤暮汲汲,以憂其業,皆所以奉助公上而養其室家。當良辰嘉節,豈無一日之適,以休其心乎?(74)韓琦《安陽集》卷二一《定州衆春園記》,頁326上—下。

對於北宋的知州們來説,子城中有供起居與休憩的郡圃是自唐代以來就有的傳統。所以韓琦理直氣壯地表示“必有園池臺榭觀遊之所”。因爲知州居住在衙署之中,郡圃相當於自家後花園。因此,修葺景觀造福的首先是知州本人。矛盾之處主要在於,知州更替頻繁,營建活動“勞而葺之以利後人”。而韓琦直接將不葺者視爲自私,將自己的營建説成“公於其心而達衆之情”。並進一步喊出,知州和普通士農工商一樣,在辛勤工作之後,當“養其室家”,良辰嘉日,該有地方“以休其心”。韓琦的這一態度若放到唐宋文學的脉絡中,更可看出轉折意義。晚唐郡齋文學與宋代景觀記文有承繼關係,但表現的主題已經明顯變化。唐代郡齋承接的是南朝二謝的傳統,表現重點在於强化郡齋的幽居特性,刻意營造出宦情的疏離姿態和幽人自適的小天地。(75)葛曉音《中晚唐的郡齋詩和滄州吏》,《北京大學學報》2013年第1期。但北宋知州們更多强調的是,足夠的休暇與遊賞能娱其心、養其真,更好地投入知州工作之中:

庵非廣居,介不兼濟,有守退公,杖而獨詣,心淵坐澄,默與真契。嗚呼,公怒賊私,不遷而霽,私欲蠧公,不萌而制,世紛萬殊,浩乎無際。何以靖之,曰: 思無邪,一言以蔽。(慶曆八年)(76)《(紹定) 吴郡志》卷六引梅摯《介庵銘并序》,頁66—67。

大率神過用則疲,形太勞則殆,鄙吝乘間而得入,和粹有時而致虧。君子防其然也,故官寺設宴息之所。公日著休澣之令,撥去几案,依於琴壺,宴嘉賓友,多聞陶冶情性,發舒誠明,節適語默之宜,均齊喧靜之觀。夫然,則神與境會,心將道俱,乃可以彊有涯之生,應一切之用。(77)胡宿《文恭集》卷三五《潤州金壇縣清修堂記》,文淵閣四庫全書本,1088册,頁923上。

余於是堂也,愈吾疾,亦於是休吾心焉。體康志寧,然後究民之不至而教之,度民之所有而周之,去其所不願,就其所便安。如得其本,於爲惠也亦大矣。乘其閑也,燕賓友,接和好,是亦爲政也。(78)蔡襄《端明集》卷二八《杭州清暑堂記》,文淵閣四庫全書本,1090册,頁576下。

上述士大夫雖然也都提到營建郡圃是自適的需要,但堂堂正正、理直氣壯呼唤出來的大概只有士林領袖韓琦了。

皇祐五年正月,韓琦爲武康軍節度使,改知并州(今山西太原)。(79)《長編》卷一七四皇祐五年正月壬戌條,頁4194。在并州時間較短,未見營建的記録。次年韓琦即以身體原因,回相州(今河南安陽)老家任職。(80)韓琦《安陽集》卷二六《乞知相州第一表》、《乞知相州第二表》,頁356下—357上。韓琦見相州郡圃過於狹小且荒廢已久,便在衙署中大興土木,拓展園池。其《相州新修園池記》云:

其一居新城之南,西爲甲仗庫……於其東前直太守之居建大堂曰“晝錦堂”,之東南建射亭曰“求己堂”,之西北建小亭曰“廣春”。其二居新城之北爲園曰“康樂”,直廢臺鑿門曰“通之”,治臺起屋曰“休逸”,得魏冰井廢臺鐵梁四爲之柱。臺北鑿大池,引洹水而灌之,有蓮有魚。南北二園皆植名花,雜果松柏楊柳所宜之木凡數千株。(81)韓琦《安陽集》二一《相州新修園池記》,頁329上。

僅康樂園中有七堂八亭,規模廣大,(82)迺賢《河朔訪古記》卷中,文淵閣四庫全書本,593册,頁42下。是典型的公共園林。嘉祐元年(1056)七月,韓琦入爲三司使,後至樞密使、宰相,兩立定策之功,功業之著,一時無匹。治平四年(1067)神宗即位不久,韓琦因劾請去,再判相州,不久又改判大名府。在大名府期間,韓琦修建了正堂,即安正堂,以及善養堂、雅集堂、騎山樓等。(83)參見《(正德)大名府志》卷九《古迹志》,《天一閣藏明代方志選刊》(2),上海古籍書店,1981年。熙寧六年再判相州,兩年後辭世。

晚年的韓琦除了將“自適”合理化以外,景觀還成爲他在當世獲取政治關注和認同的工具,及爲後世留下的政治遺産。在定州時,韓琦爲自己營建的養真亭題詩:

新葺公居北,虚亭號養真。所期清策慮,不是愛精神。滿目林壑趣,一心忠義身。吏民還解否,吾豈苟安人。(84)韓琦《安陽集》卷六《題養真亭》,頁255。

本爲沉潛保真的涼亭,卻承載了他直接外露的情緒。他在相州營建的景觀尤其以誇飾與浮華知名。元初,迺賢往遊河朔時,形容相州“郡廨園亭,雄壯華麗,甲於河朔”。(85)迺賢《河朔訪古記》卷中,文淵閣四庫全書本,593册,頁42下。

徐度《卻掃編》云:

韓魏公喜營造,所臨之郡,必有改作,皆宏壯雄深,稱其度量。在大名,於正寢之後稍西爲堂五楹尤大,其間洞然,不爲房室,號善養堂,蓋其平日宴息之地也。(86)徐度《卻掃編》卷下,《全宋筆記》第三編(10),鄭州,大象出版社,2008年,頁176。

從韓琦歷任地方知州的營建活動看,徐度説他“所臨之郡,必有改造”絶非虚詞。韓琦營建的郡圃景觀較多,邑郊的略少。堂榭率皆壯麗廣大,不僅突破了知州的自適需要,更進而成爲知州表達自我,獲取政治關注,名聲流播後世的資本。

五 共樂: 士大夫營建公共景觀的用意之二

“共樂”亦即衆樂、與民同樂。因《醉翁亭記》的知名,宋代士大夫們與民同樂的意願,早已經成爲普通人的共識。本節不再過分展開,只圍繞《醉翁亭記》提一些新的解讀。

王啓瑋敏鋭捕捉到《醉翁亭記》在晚唐至北宋文化轉型中的鮮明意義:

李唐諸亭記中那些獨樂自逸的地方官,一變而爲趙宋《醉翁亭記》裏咸與共樂的醉翁。歐陽修對“衆樂”的追尋將山林之趣與民庶之樂融而爲一,匯成博大鬧熱的審美新質。

但他將北宋中期的“衆樂書寫”歸因於“孟子升格運動”,認爲“當時民怨載道的背景下,孟子的民本仁政學説,尤其是‘衆樂’理念正足以成爲緩解官民對立情緒的對症之藥”。(87)王啓瑋《論北宋慶曆士大夫詩文中的“衆樂”書寫》,《文學遺産》2017年第3期。似乎過分從記文本身推測歐陽修的動機與思想淵源。實際上我們找不到歐陽修認爲當時官民對立嚴重,需要有“共樂”景觀來調節雙方關係的直接證據。且營造景觀本在撰寫記文之前,營建行爲纔是分析的首要對象。侯迺慧指出,唐宋時代的市井階層開始注意休閑生活,美感和趣味受到開發。從政者正是捕捉到了這種生命覺醒,纔在治政事務中加入公共景觀的修築工作。公園文化與一般民俗遊藝結合起來,創造了一種平民文化的新氣象,故而在中國文化史的發展上是一個相當值得重視的現象。(88)侯迺慧《唐宋時代的公園文化》,頁2。筆者部分贊同這樣的推測,但目前的史料多是州官們敍寫他們與平民的賞遊活動。平民的“生命覺醒”是否存在,平民的娱樂休閑意願是否推動了州官們營建景觀,難以證明。筆者認爲,北宋中期的景觀營建、遊賞書寫都是由士大夫羣體主導的,遊賞的民衆只是參與者、被邀請者、被描摹者。下面另分三方面稍作申説。

首先,州郡長官在郡圃中邀民“同樂”,是自唐代就有的傳統。比如白居易有《郡中春宴因贈諸客》:

是時歲二月,玉曆布春分。頒條示皇澤,命宴及良辰。冉冉趨府吏,蚩蚩聚州民。有如蟄蟲鳥,亦應天地春。薰草席鋪座,藤枝酒注樽。中庭無平地,高下隨所陳。蠻鼓聲坎坎,巴女舞蹲蹲。使君居上頭,掩口語衆賓。勿笑風俗陋,勿欺官府貧。蜂巢與蟻穴,隨分有君臣。(89)《白居易集》卷一一《郡中春宴因贈諸客》,頁217。

白樂天生動描寫了官民在郡齋中因陋就簡、自在隨性、從俗盡歡的場面。結尾又説官民聯歡增進了彼此互信,也明確了彼此的尊卑體統,隱含了教化寓意。只是唐中期以後,與民同樂共樂並没有發展爲文學主題。北宋中期纔將“共樂”放大並固定化爲一種寫作套路。

其次,北宋中期景觀記文中的“共樂”,並非知州與州民簡單聯歡,而是知州們通過開放自己的郡圃、營造邑郊的景觀,將士人的生活文化、審美趣味向民衆宣揚與傳達的過程。最著名的《醉翁亭記》與一般形式的景觀亭記不同,没有對景觀營建原委、營建寓意過多着墨,而是和白居易《郡中春宴因贈諸客》一樣,記敍了一次宴飲活動。然而整個活動中,“太守”始終是中心,山水之樂、酣飲之樂,也都是太守的生活趣味。民衆在白居易詩中有“蠻鼓聲坎坎,巴女舞蹲蹲”等鮮明的實像,而在《醉翁亭記》中只有行、歌、飲、樂的虚像。歐陽修雖然與民衆共享了這份山水與宴飲之愉,最後卻還是説“人知從太守遊而樂,而不知太守之樂其樂也”。這種“同樂”是推己及人,也是刻意引導的。因此,最終走向教化的目的已是題中之義。

最後,北宋中期很多士大夫們明確表示,士民“共樂”是爲了讓他們體驗太平之樂,感受聖朝皇恩,建立對現政權的認同。如:

本其山川,道其風俗之美,使民知所以安此豐年之樂者,幸生無事之時也。夫宣上恩德,以與民共樂,刺史之事也。遂書以名其亭焉。(90)《歐陽修全集》卷三九《豐樂亭記》,頁575。

遇寒食節,州之士女無老幼皆摩肩躡武來遊吾園。或遇樂而留,或擇勝而飲,嘆賞歌呼,至徘徊忘歸,而知天子聖仁,致時之康。太守能宣布上恩,使我屬有此一時之樂,則吾名園之意爲不誣矣。(91)韓琦《安陽集》卷二一《相州新修園池記》,頁329上。

欲識芳園立意新,康辰聊以樂吾民。……朝來必要升平象,請繪輕綃獻紫宸。(92)韓琦《安陽集》卷八《寒食會康樂園》,頁271下。

至此,景區内如織的遊人本身也成爲景觀的一部分,又被知州通過景觀記與詩文描摹下來,成爲展現盛世安康太平的最好材料。(93)侯迺慧也將景觀營造與地方官政績聯繫起來,認爲這能“取悦民衆的娱樂需求,創造歌舞升平的盛世氣象”(侯迺慧《唐宋時期的公園文化》,頁3),與筆者的看法基本一致。

六 教化: 士大夫營建公共景觀的用意之三

上節已提到,教化本就是共樂的題中之義。更進一步説,教化是目的,共樂只是手段而已。本節我們跟隨范仲淹的腳步,觀察他在知州生涯中如何營建公共景觀,旁及其他士大夫的活動,考察北宋中期的士大夫們如何將教化理念融入景觀之中。

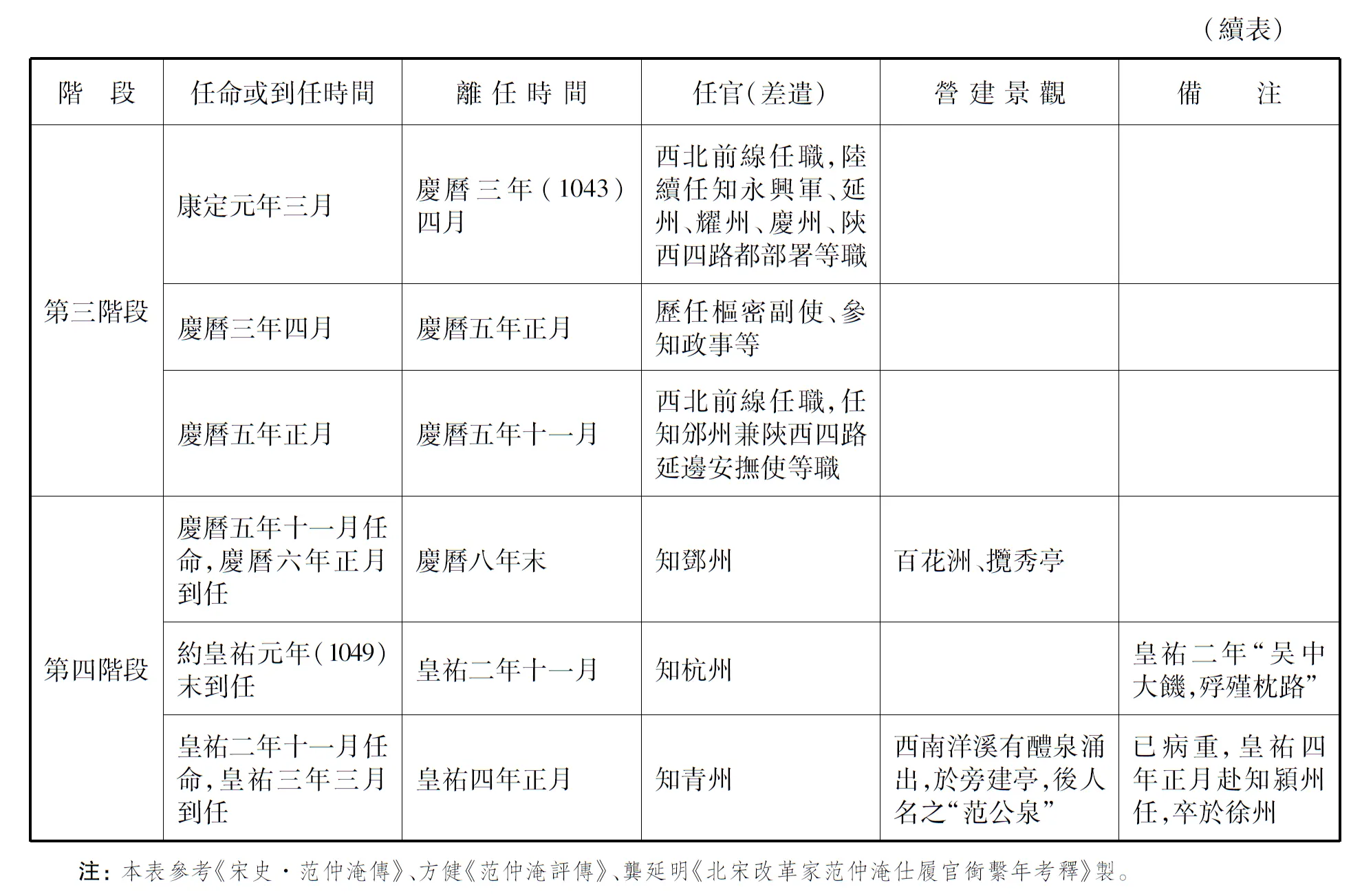

范仲淹一生的仕宦經歷,大致可分爲在中央擔任諫官、執政等,西北參與對夏作戰,以及其他時間在内郡擔任地方官等。我們重點考察他在内郡擔任地方官期間的作爲。筆者先將范仲淹仕宦經歷分爲四個階段,列表加以説明:

范仲淹在内郡任知州主要是第二和第四階段。第二階段包括從景祐元年四月至康定元年三月的六年時間。他陸續擔任睦州(今浙江建德)、蘇州(今江蘇蘇州)、開封府、饒州(今江西鄱陽)、潤州(今江蘇鎮江)、越州(今浙江紹興)等地的知州,這是范仲淹營建景觀活動的第一個高峰。知睦州,是范仲淹首次擔任地方知州,較爲清閑。范仲淹在此任職不到半年,(94)據《長編》卷一一五景祐元年九月庚子條:“范仲淹知睦州,不半歲,徙蘇州。”頁2699。且同條記載,九月庚子范仲淹因修水利工程推辭知明州之命,復知蘇州。則其自睦州遷蘇州,必在此之前。但在子城修建了千峰榭,又留下了嚴光祠堂和名篇《桐廬郡嚴先生祠堂記》。

隨後,范仲淹調任知蘇州,到任後就遇到嚴重的水災。救災活動結束後,范仲淹又興起較大規模的治水工程。(95)范仲淹在給晏殊的信中説:“至還郡中,災困之氓,其室十萬。疾苦紛沓,夙夜營救,智小謀大,厥心惶惶,久而未濟。”可知水災持續時間較長。又據《長編》卷一一五景祐元年九月庚子條,范仲淹“疏五河,導太湖注之海,募游手興作”,頁2699。蘇州任内另一重要事件,即在郡城東南設立州學。(96)參見朱長文《樂圃叢稿》卷六《蘇州學記》,文淵閣四庫全書本,1119册,頁28上—31上。故蘇州任上未及景觀營建。但其離任不久,張億、蔣堂等開啓了營建的熱潮。景祐二年三月,還在蘇州任上,范仲淹即遷天章閣待制,(97)《長編》卷一一六景祐二年三月己丑條,頁2724。接下來的約半年時間,范仲淹都在權知開封府任上。(98)《長編》卷一一七景祐二年十二月癸亥條,頁766。

景祐三年五月,范仲淹再次因言事外放。范仲淹知饒州時間較長,前後兩年有餘。這期間,范仲淹嘗試營建饒州州學未果。(99)毛滂《東堂集》卷九《饒州州學進士題名記》,文淵閣四庫全書本,1123册,頁808上。但圍繞着州治,他建了很多亭臺樓閣,包括得心堂、退思軒、楚東樓、秋香亭、虚靜堂、慶朔堂等。(100)王象之《輿地紀勝》卷二三,北京,中華書局影印,1992年,頁1036—1045。

寶元元年,范仲淹主要在知潤州任上。期間,他擴建了州學。(101)參見史彌堅修,盧憲纂《(嘉定)鎮江志》卷一引張扶《重修學記》,《宋元方志叢刊》,3册,頁2385下。遊甘露寺時,范仲淹見李德裕真堂“其制隘陋,乃遷於南樓,刻公本傳於其側”。(102)范仲淹《述夢詩序》,《范仲淹全集》,頁181—182。

寶元二年三月范仲淹受命知越州,七月到任,次年三月離任,前後在知越州任上不到一年。范仲淹在州衙後山掘廢井得泉,因建清白堂與清白亭,並作《清白堂記》。

第三階段,自康定元年三月至慶曆五年十一月罷參知政事爲止,是范仲淹仕宦經歷中最重要的六年。但這時他主要在西北參與防務,以及在中央主持“慶曆新政”等。新政的大部分措置並没有得到堅持,但他將在地方興學的經驗推之全國,出現了“慶曆興學”的熱潮。

第四階段,即范仲淹的晚年。他罷相後,在知鄧州任上近三年。期間,他在城東南修建了風光秀麗的百花洲及攬秀亭。范仲淹對百花洲頗爲得意,且留下了許多詩篇。百花洲“許郡民遊樂”,(103)李賢等編《明一統志》卷三,西安,三秦出版社影印,1990年,頁527。是一座名副其實的公共園林。

皇祐元年末至皇祐二年十一月的一年時間,范仲淹知杭州。任内,范仲淹遇到了嚴重的饑荒,而他頂住轉運使的壓力,以工代賑。但其所興之工是鼓勵佛寺營建以及建設“敖倉吏舍”等實用功能建築,(104)沈括撰,胡道靜校注《新校正夢溪筆談》卷一一,上海人民出版社,2011年,頁88—89。故未涉及景觀。

皇祐三年三月,范仲淹知青州(今山東青州),在任上度過了大半年的時光。到青州時,又適逢青州饑荒,他又投入到救災中。而且,范仲淹此時身體狀況已不佳。他在青州興龍寺後見“溪中有醴泉涌出”,范仲淹“構一亭泉上刻石記之”。(105)王辟之《澠水燕談録》卷八,北京,中華書局,1997年,頁101。次年五月,范仲淹在赴潁州途中病逝。

景祐元年(1034)至康定元年(1040),及慶曆六年(1046)至皇祐四年(1052),共約十四年時間。除去知開封府的半年,共歷八任地方知州,平均每任僅一年半的時間。八任知州(府),除去知蘇州、杭州以外,全部有營建公共景觀的記録。唯二的例外,適逢蘇州的水災與杭州的饑荒。不難看出,營建公共景觀是范仲淹地方施政極爲重要的一環。范仲淹每每在景觀營建中主動投注更多的教化意圖,兹以他在睦州的活動爲例。

知睦州,是范仲淹首次擔任知州,實際在任不到六個月。到達睦州不久,范仲淹新作“歌詩一軸”寄給晏殊,並附了一封長信。(106)參見《范文正公尺牘》卷下,《范仲淹全集》,頁682—683。除了首尾的寒暄,書信分三個部分。

首先,他對睦州民風下了斷語:“二浙之俗,躁而無剛。豪者如虎,示之以文;弱者如鼠,存之以仁。”而且,他認爲自己的以身作則,取得了成果:“吞奪之害,稍稍而息。”又談到了自己延見儒生等事。第二部分描繪睦州山水,説“郡之山川,接於新定,誰謂幽遐,滿目奇勝”。其中説到衢江與歙江交匯東去,下有“嚴子陵之釣石、方干之隱茅”等名勝。最後,他講述自己在睦州的生活。

“躁而無剛”、“豪者如虎”、“弱者如鼠”,成爲范仲淹刻意要糾正的民風。除了自己“示之以文”、“存之以仁”之外,東漢隱士嚴光的事迹成爲端正風俗的素材。嚴光,字子陵,是東漢隱士,早年曾與劉秀“同遊學”。劉秀即位稱帝,嚴光隱居不出。後爲人訪得,通書劉秀,不屈語言,依然以同學身分稱劉秀“君房足下”。劉秀親至居所勸其出仕,嚴光不應。兩人“因共偃卧,光以足加帝腹上。明日,太史奏客星犯御座甚急。帝笑曰:‘朕故人嚴子陵共卧耳。’”嚴光終不出,耕於富春山。(107)事見范曄《後漢書》卷八三《嚴光傳》,北京,中華書局,1965年,頁2763—2764。

范仲淹在嚴子陵釣臺邊修建了嚴光祠堂。雖然祠堂是功能性建築,但我們不能忽略釣臺本身所在的位置。嚴子陵釣臺宋代時在桐廬縣南、新安江北岸七里瀨。(108)樂史《太平寰宇記》卷九五《睦州》,北京,中華書局,2007年,頁1912。江水折回,激石奔壯,羣山錯落,行舟水上,即可眺望,本就是新安江勝景的一部分。(109)如任昉有《嚴陵瀨》詩:“羣峰此峻極,參差百里嶂。清淺既連漪,激石復奔壯。神物徒有造,終然莫能狀。”李昉等編《文苑英華》卷一六四,北京,中華書局影印,1966年,頁784上。孟浩然《七里灘》詩有:“復聞嚴陵瀨,乃在此川路。迭嶂數百里,沿洄非一趣。彩翠柏氛氲,别流亂奔注。釣磯平可坐,苔磴滑難步。猿飲石下潭,鳥還日邊樹。觀奇恨來晚,倚棹惜將暮。揮手弄潺湲,從兹洗塵慮。”《孟浩然集》卷一,四部叢刊本。上世紀50年代,隨着新安江水庫建成,水面上漲,嚴子陵釣臺也沉入水下。范所修的嚴光祠堂只是既有景觀上增添的人文建築,仍是整體景觀的一部分。

嚴光事迹在於氣節動人,即便貴如帝王,亦不爲之折腰。就糾正“躁而無剛”等民風來説,關係並不直接。但范仲淹卻將兩者糅合了起來。名篇《桐廬郡嚴先生祠堂記》先略述嚴光與劉秀的事迹,隨後用“蠱”卦解嚴光,“屯”卦解劉秀,並説:“微先生不能成光武之大,微光武豈能遂先生之高哉。”尚不脱傳統對嚴光的解釋。但接下來忽然轉折,點破修建嚴光祠堂的目的“使貪夫廉,懦夫立,是有大功於名教也”。(110)范仲淹《桐廬郡嚴先生祠堂記》,《范仲淹全集》,頁190—191。《嚴先生祠堂記》勒石之前,范仲淹就已調任蘇州。在求邵餗先生書法的信中,范仲淹説道:

思其人,咏其風,毅然知肥遁之可尚矣。能使貪夫廉,懦夫立,則是有大功於名教也。構堂而祠之,又爲之記,聊以辨嚴子之心,決千古之疑。又念非托之以奇人,則不足傳之後世。(111)范仲淹《范文正公尺牘》卷下《邵餗先生》,《范仲淹全集》,頁685。

再次强調推崇隱士之行,能使“貪夫廉,懦夫立”。因此,嚴光祠堂的修建就是在爲景觀注入新的儒家理念。而營建前後,范仲淹判斷民風、指出癥結、尋找素材、建立景觀、化移風俗,步驟清晰而明確。只是他或許没有想到“雲山蒼蒼,江水泱泱,先生之風,山高水長”中的“先生”在後人口中,主要不是嚴光,而是他本人了。

最後,我們回到揚州平山堂,看看歐陽修營建景觀的教化用意。在滁州修建豐樂亭、醉翁亭後,慶曆八年二月至皇祐二年八月的一年間,歐陽修在知揚州任上。在歐陽修之前,韓琦曾知揚州。於是,歐陽修到任後就給韓琦寫了一封信:

仲春下旬到郡領職,疏簡之性,久習安閑,當此孔道,動須勉强。但日詢故老去思之言,遵範遺政,謹守而已。其餘廨舍城池,數世之利,無復增修,完小小斯不敢廢壞爾。今年蝗蝻稍稍生長,二麥雖豐,雨損其半。民間極不易,猶賴盜賊不作,伏恐要知。齪齪之才,已難開展,又值罷絶回易,諸事裁損,日憂不濟,此尤苦爾。南北遼遠,音信難頻,輒此忉忉,以煩視聽。慚悚慚悚。(112)《書簡》卷一《韓忠獻王》之七,《歐陽修全集》,頁2334。

除去寒暄之詞,書信主要談到四件事。歐陽修到任即詢問故老們韓琦在任的作爲,表示謹守其“遺政”。揚州唐末五代,多次毁於戰火,宋太祖鎮壓李重進又遭破壞,宋代揚州破敗,不及唐時十分之一。(113)洪邁《容齋隨筆》卷九,頁123—124。然對於“廨舍城池”,歐陽修表示完全没有修完的打算,只不廢壞而已。之後,他對年景表示了擔憂,又因近期不允許利用公廨錢回易創收,州衙辦公經費困難。

而恰恰在辦公經費緊張,廨舍城池等無暇顧及的情況下,歐陽修在揚州城西北的蜀岡上修建了平山堂、大明井和瓊花亭等公共景觀。一年後,歐陽修知潁州任上,他又給韓琦寫了一封信,回顧他在揚州的工作,只圍繞三景説道:

廣陵嘗得明公鎮撫民俗,去思未遠,幸遵遺矩,莫敢有逾。獨平山堂占勝蜀岡,江南諸山,一目千里,以至大明井、瓊花二亭。此三者,拾公之遺以繼盛美爾(大明井曰美泉亭,瓊花曰無雙亭)。(114)《書簡》卷一《韓忠獻王》之八,《歐陽修全集》,頁2334—2335。

在歐陽修看來,他遵循了韓琦“鎮撫民俗”的“遺矩”,没有過多更動,只此三景即將韓琦之治發揚光大。顯然,平山堂、大明井與瓊花亭也是在“鎮撫民俗”的關懷下建立的。韓琦在揚州的“遺矩”又有哪些呢?現可考知大約有三項,首先是擴展景祐時所建州學的學田,此是慶曆興學的一部分。其次,韓琦在州衙廳壁,將宋初以來的州守題名刻石,希望“閲其官氏,推訪治迹,則善惡皆有所儆”。最後,韓琦在郡圃南建“四并堂”,取美景、良辰、賞心、樂事四者難并之義,且此堂壯麗極美一時。可見,在他們看來,地方長官當以教化民衆,變移風俗爲核心關切。除了建設學校以外,營建景觀就是落實這一關切的主要方式。

七 結 論

北宋中期曾經出現過士大夫知州積極營建公共景觀的熱潮。北宋前、中期,爲保證官廨得到必要的維護,廨宇的增損被納入地方官考課項目。但爲防止營建中的攤派行爲,宋廷不鼓勵地方新建廨宇,更不用説景觀了。考課對於知州營建景觀或有些許刺激作用,但似不能過高估計。一方面,現有材料中尚未看到營建者、批評營建的人提到兩者相關;另一方面,無論墓誌、行狀等資料,極少將景觀營建作爲傳主在地方的善政加以褒揚。所以,與同時期興建州縣學不同,景觀營建熱潮並非源自朝廷的提倡與支持,而是士大夫們自發推動的。宋廷擔心廨宇年久失修,也没有刻意限制知州們的擴建,可視爲放任的態度。這間接導致仁、英兩朝的地方長官臨郡必舉,視景觀營建爲地方施政的應有之義,甚至優先於城墻、廨宇、堤堰的修造。神宗即位後,對營建活動嚴格審查和壓制,政風爲之一變,營建活動沉寂至北宋末。

細究北宋中期士大夫營建公共景觀的主觀用意,大約依次第爲自適、共樂和教化三個層面。知州們以景觀自適,上承唐代的傳統。無論郡圃還是邑郊的景觀都有滿足士大夫們本身寄情山水、宴遊酬唱之需要。但唐代的這類景觀往往是州縣官寄托“吏隱”心意的對象。而在北宋中期,景觀與自適,是知州們積極有爲的一種表現。休心娱情也是爲了更好投入到地方政務之中去。甚至,韓琦這樣的士林領袖營建景觀超出自適需要,用雄壯宏麗表達自己的政治抱負和態度。

共樂的用意,不僅是與民同樂。士大夫們始終是共樂建築的興建者,共樂活動的組織者、引導者與書寫者。北宋中期的士大夫們高度認同自己的所學所知及價值觀,不僅應當爲天下所知,更該爲天下所秉。他們通過營造景觀,標榜自己的生活方式、志趣與審美,再用共樂的方式推己及人,影響民衆。民衆在景觀中歡娱熱鬧的場景又被士大夫們描繪成盛世安康太平的畫面而成爲施政成功的證明。

共樂最終會走向教化。錢穆先生曾説,至北宋中期,一批新型的士大夫們“感到一種應以天下爲己任的意識,這顯然是一種精神上的自覺”。(115)錢穆《國史大綱》,北京,商務印書館,2002年,頁558。“自覺”會付諸行動,源於這一時代士大夫們内心升騰起的自信。他們相信自己的生活方式是儒家文教的一部分,推而廣之就能起到化移風俗之效。景觀營建承載了這樣的寄托,成爲他們在地方最重要的工作之一。

趙翼《甌北詩話》曾評價蘇軾:

東坡所至,必有營造,斯固其利物濟人之念,得爲即爲之,要亦好名之心,欲藉勝迹以傳於後。韓魏公作相州堂,歐陽公作平山堂,均此志也。至今杭之蘇堤,固已千載不朽;潁之西湖,亦尚有知公遺迹者;徐州黄樓雖已無存,而其名尚在人耳目間。名流之用心深矣!(116)趙翼《甌北詩話》卷五,北京,人民文學出版社,1963年,頁68—69。

實際上,東坡所營多爲民生工程,與歐陽修、韓琦有很大不同。他本身也是晚輩,這種差别也反映出仁、英兩朝的獨特性。但趙翼對韓琦、歐陽修的評論切中肯綮。無論,韓、歐、范等人是否抱着“藉勝迹以傳於後”的功利目的去營建景觀,但至明清“其名尚在人耳目間”是客觀事實。他們遊玩唱和之所成爲了名勝,翻修他們所建的景觀,抑或新建紀念他們的景觀,成爲後來地方官們的自然選擇。這些景觀的功能也從宋代時的自適、共樂、教化,轉爲構建本地儒家傳統的重要組成部分。

由景觀的視角,我們看到北宋士人的自我塑造,對儒家文教的主動推行,和後世的接受認可形成一個文化創造、傳播與繼承的完整鏈條。這是歷史的偶發還是歷史的必然?北宋中期在中國文化史上的意義,還需要我們進行更多維的反思與探究。

附記:本文初稿曾先後在湖南大學“中古中國思想與政治國際學術研討會”、杭州師範大學“人物·文本·地域: 宋代文史的溝通與對話”學術工作坊暨江浙滬宋史青年學者沙龍第二十次會議、臺北大學“移動、流動、互動: 跨域的歷史與歷史的跨域”東亞地區青年學者宋遼金元史國際研討會報告,得到評議人彭麗華、程磊、王啓瑋、金甲鉉等師友的批評與修改意見。寫作過程中,得到蘇州大學張珊、北京工業大學毛若苓、中國礦業大學張培婧等好友諸多幫助。在此一並致謝。