政治组织中的文化多样性与经济绩效

2020-12-29陈刚

陈刚

0 引言

中国经济的基本特征是分权和集权(Xu,2011)。中央政府通过人事权强激励地方政府遵照中央意志行事,通过经济分权赋予地方政府在属地贯彻中央的意志。这样的分权使得地方政府有充分的经济资源和政策工具推动中央意志在地方落地。因而,随着党的基本路线和工作重心在改革开放之后转向“以经济建设为中心”,分权和集权应然地促进了地方政府及地方官员为了增长而竞争(张军和周黎安,2008)。

虽然由于地方政府承担着多重任务而造成的激励扭曲,造成了地方市场分割、重复建设、环境污染等负面影响不断累积,但地方政府及地方官员之间的锦标赛竞争无疑是推动中国经济在改革开放之后高速增长的重要因素(周黎安,2007)。但是,现有基于地方政府及地方官员视角解释中国经济增长的文献,要么将地方政府视为一个拟人格化的行为主体,要么以地方党政首长的个人行为模糊替代地方政府行为。这种对地方政府行为的简约化处理虽然有助于在整体上概括和抽象出地方政府行为的显性特征,但却忽视了地方政府行为背后的集体决策过程,以及地方政府集体决策过程可能对地方经济造成的影响和冲击。

在中国的地方治理场景中,地方党委的集体领导和集体决议制度恰是地方治理逻辑的一项重要特征。按照《党章》和《地方党委会工作条例》的规定,党的地方委员会在本地区发挥着总揽全局、协调各方的领导核心作用,对本地区的经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导(1)见《地方党委会工作条例》。,民主集中制是党的根本组织原则。地方党委在组织上实行集体领导和个人分工负责相结合的制度,由党委会集体讨论和决定本地区经济社会发展战略、重大改革事项、重大民生保障等经济社会发展重大问题。因而在中国的地方治理逻辑中,地方党委在施政过程中实际上扮演着“方向盘”和“发动机”的角色,地方政府则是具体的政策执行者(黄红华,2015),地方政府在相当程度上是遵循地方党委集体领导的意志行事。

与此同时,有关团队生产的研究表明,团队成员之间有效的交流合作是团队成功的重要基础(Hinds and Mortensen,2005),但团队成员源于种族、宗教、语言、地域等异质性造成的文化差异对彼此之间的交流合作有着重要的影响(Gächter et al.,2010)。文化是指在种族、宗教和社会群体中代代相传并保持相当稳定的传统信念和价值观(Guiso et al.,2006)。具有相同文化身份的人由于对同一文化的认同(共享相同的习俗、信念和价值观),他们彼此之间有更近的心理距离,更容易产生信任,进而能更高效地沟通合作并赢得共识;与此相对的是,文化身份差异造成的文化隔阂会导致人们彼此之间缺乏信任,乃至互存偏见和歧视,这会抑制和阻碍人际间合作行为的发生。因此,团队中文化成分的多样性提高了团队成员彼此之间交流合作的成本,进而可能显著降低团队生产的效率(Karen et al.,1999;Hamilton et al.,2012;Parrotta et al.,2014;Hjort,2014;Lyons,2017)。但是迄今为止,地方党委文化构成的多样性对组织绩效可能造成的影响却还是不清楚的。毕竟,市场化的企业与非市场化的政治组织有着截然不同的激励机制以及进入退出机制,意味着针对企业等市场化组织的研究发现可能难以直接应用于评价非市场化的政治组织。

有鉴于此,本文基于地方党委集体领导的事实场景,把地方党委常委的文化身份纳入分析框架,讨论和估计了常委的文化多样性对地方经济增长这一组织目标的影响。具体而言,首先,本文手工收集整理了2005—2013年中国在位的5700多位地级市党委常委(为简洁起见,下文用党委指代地级市党委常委)的出生地等信息,并将常委出生地与《汉语方言大辞典》中提供的各县级行政区划所属方言的信息进行匹配,由此识别和标识了每位常委的方言身份;然后,本文以方言身份代理常委的文化身份,并在此基础上测算得到了常委的文化多样性指数;最后,使用夜间灯光亮度衡量地方的经济绩效,估计了常委的文化多样性对地方经济增长的影响。研究发现,常委的文化多样性显著降低了本地夜间灯光亮度的增长率,这一结果在控制了党政首长的文化差异、更多的常委异质性特征(出生地、民族和性别多样性)以及人口流入率等因素之后都是稳健的。平均而言,常委的文化多样性指数每增加一个标准差,本地夜间灯光亮度的增长率将会降低1.3~1.7个百分点左右,影响规模大致相当于储蓄率降低5.4~7.5个百分点所导致的增长率损失。

常委的文化多样性是降低地方经济增长的主要来源,这可能是由于文化多样性造成的文化隔阂降低了常委彼此间的信任水平,乃至导致他们彼此之间互存偏见和歧视,进而抑制和阻碍了他们彼此间合作行为的发生。按照接触理论(contact theory)的预期,文化隔阂之所以降低了人们彼此间的信任水平,导致人们彼此间互存偏见和歧视,主要是由于不同文化身份的人对彼此的文化缺乏信任和了解。如果不同文化身份的人彼此之间有更多的人际交往(personal contact),以此促进彼此间的信息交换,那么,这将有助于提高他们彼此间的信任水平,降低彼此互存的偏见和歧视。因此,本文使用常委家乡地的集中率衡量常委间的人际交往强度,研究发现,人际交往显著削弱了常委的文化多样性对地方经济增长造成的不利影响。

与本文的工作最接近的是研究文化多样性的经济影响的文献。随着全球范围内经济一体化的深化,劳动力在国家和地区间的迁移越来越频繁,这使得各类社会组织中的文化构成也变得日益多样了。使用国家和地区层面数据的研究发现,由劳动力的种族、宗教、语言、地域差异而造成的文化多样性对经济增长、生产率增长、公共品供给和政府质量都有显著的影响(Easterly and Levine,1997;Alesina et al.,2003;Ottaviano and Peri,2005,2006;Alesina and Zhuravskaya,2011;Ager and Brückner,2013)。同时,在微观的企业组织中,文化多样性也显著地影响着企业的产出和生产率(Hjort,2014;Parrotta et al.,2014;Trax et al.,2015;Lyons,2017)。与以上文献不同,本文重点讨论的是地方党委文化多样性对组织目标的影响和冲击。

本文也扩展了研究政治组织中的利益分化的文献(高楠和梁平汉,2015;梁平汉和高楠,2017;Beach and Jones,2017)。Beach和Jones(2017)使用美国加州的数据研究发现,由于州议会中来自不同种族的议员有不同的政策偏好,使得州议会中的种族分化显著降低了本地公共品的供给规模。在中国,使用1992—2011年省级面板数据的研究发现,省委常委会中的利益分化通过实际权力结构使得政府行为和政策更加偏向“内部人”,进而导致了政府规模的膨胀、土地违法的增加以及民营经济投资的减少(高楠和梁平汉,2015;梁平汉和高楠,2017)。本文在此基础上将视角扩展为研究中国地方党委会中的文化多样性对地方经济绩效的影响,并且把研究样本扩展到了更为基层的地级市层面。

本文还丰富和补充了研究方言之经济影响的文献。方言既是文化的载体,也是文化的一部分(詹伯慧,2015),蕴涵着特定的风俗习惯、思维模式、价值观和文化认同(贺雪梅,2017),对人们的经济决策和选择行为有着重要的影响。Falck等(2012)基于德国在1879—1888年开展的语言调查数据测算了439个地区的方言身份,研究发现有相近方言身份的地区之间在2000—2006年经历了更大规模的人口迁移。在国内,既有文献使用方言衡量文化身份,研究了地区间及地区内部的文化壁垒对劳动力迁移(刘毓芸等,2015)、资源错配(刘毓芸等,2017)、技术扩散(林建浩和赵子乐,2017)、区域贸易(高超等,2019)、市场一体化(丁从明等,2018)和经济增长(徐现祥等,2015;高翔和龙小宁,2016;赵子乐和林建浩,2017)的影响。本文与戴亦一等(2016)的研究较为接近,她们使用2008—2014年A股上市公司数据研究发现,董事长和总经理的方言一致性显著降低了公司的代理成本。

本文余下的结构安排是:第1部分通过逻辑推演提出了有待检验的理论假说,第2部分介绍了本文使用的计量模型、数据资料和识别策略,第3部分实证了常委的方言多样性对地方经济增长的影响,第4部分实证了人际交往对常委的方言多样性与地方经济增长间关系的影响,第5部分是对全文的总结。

1 多样性的方言、文化与增长:理论假说

文化是在种族、宗教和社会群体中代代相传且保持相当稳定的传统信念和价值观(Guiso et al.,2006)。一方面,文化接近于道格拉斯·C.诺思(2005)所定义的非正式制度的范畴,与政治、法律等正式制度以互补的方式相互影响和共同演化,对微观市场主体的经济决策和选择行为,以及对宏观经济绩效都有着重要的影响(Alesina and Giuliano,2015);另一方面,方言作为某一共同语的地方变体和分支(黄景湖,1987),既是文化的载体,也是文化的一部分(詹伯慧,2015),蕴涵着特定的风俗习惯、思维模式、价值观和文化认同(贺雪梅,2017),是识别和界定某一社会群体之文化身份的最明晰的符号(clearest indicator)(Suedekum,2018)。故而,本文延续了现有文献的思路,使用方言识别和标识常委的文化身份,并在此基础上讨论和估计常委的文化多样性对地方经济增长的影响。

若按照理论的预期,常委的文化多样性对地方经济增长的影响可能是柄“双刃剑”。一方面,文化多样性可能在地方党委的集体决策过程中创造出在技能、经验和理念等方面的互补收益,通过“集思广益”而提高党委集体决策的效率和质量,进而有益于地方经济增长。中国的俗话说:“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”,意指“三个”才能平庸的人,若能基于各自不同的经验和视角,齐心协力地集思广益,也能提出比“诸葛亮”还周到的计策。由于不同的文化蕴含着不同的信念和价值观,不同的信念和价值观则有助于人们从不同的视角去观察、思考和解释问题,进而有助于人们发展出新的解决问题的方法(Alesina et al.,2016)。Hong and Page(2001)也察觉到了人们的异质性思想有两个来源,即人们解释复杂问题的视角和方法上的差异,并在此基础上构造了一个异质性代理模型用以分析合作生产的效率问题。结果显示,一组技能更低但有更高异质性认知能力的团队,比另一组技能更高但认知能力同质的团队有更好的生产绩效。

另一方面,常委的文化多样性也可能抑制和阻碍地方党委内部的合作行为,降低地方党委集体决策的效率和质量,进而不利于地方经济增长。

首先,文化多样性形成的文化隔阂,可能扩大了有不同文化身份的人们彼此之间的心理距离,降低了彼此间的信任水平,进而会抑制和阻碍他们彼此之间的有效交流与合作。信任是一项重要的社会资本,在各类社会组织中,组织成员彼此间的信任有益于促进信息交换,降低彼此间的信息不对称,同时也有助于抑制组织中的道德风险和搭便车行为(Putnam);因而,信任有助于降低组织的交易成本,促进组织中的合作行为(Gambetta,1988)。与此同时,文化身份差异形成的文化隔阂则会扩大组织成员彼此之间的心理距离,降低彼此之间的信任水平,进而抑制和阻碍彼此间合作行为的发生。正如《论语》中所言:“道不同,不相为谋”,“道”即是支配人们在特定情景中选择如何行为的内在信念和价值观。Guiso et al.(2009)以两国间的战争史、宗教相似性和基因距离(genetic distance)衡量欧盟国家间的文化差异,研究发现在文化相近的国家之间,两国居民间也会有更高的信任水平,且两国公民间的相互信任显著促进了两国间双向的贸易和投资,意味着由文化差异造成的文化隔阂会显著降低两国居民间的信任水平,进而阻碍两国间的市场交易等合作行为。

其次,文化多样性造成的文化隔阂,还可能导致不同文化身份的人们彼此之间互存偏见和歧视。由于不同的文化在习俗、信念和价值观等方面存在差异乃至冲突,因而文化身份差异造成的文化隔阂和不认同可能会导致人们彼此之间互存偏见和歧视(阿马蒂亚·森,2009),并因此会抑制和阻碍人们彼此之间的合作行为。Becker(1957)在合作者歧视模型中也指出,异质性工人彼此之间互存的偏见会造成工人间的交流障碍,这会增加企业的生产成本,降低企业的生产效率。

综上所述,常委的文化多样性既可能促进常委间在技能、经验和理念上的互补,通过“集思广益”而有益于地方经济增长,也可能抑制和阻碍常委间的合作行为而不利于地方经济增长。但在逻辑关系上,常委间的合作行为可能是实现他们在技能、经验和理念上互补的基础和前提。若常委彼此间由于文化的不认同而不存在合作行为,那么,常委的文化多样性所蕴含着的在技能、经验和理念等方面存在的潜在互补收益便不能在集体决策中被充分地利用。因此,在常委的文化多样性影响地方经济增长的上述二种彼此竞争的正负影响效应中,文化多样性通过抑制和阻碍常委间的合作行为而对地方经济增长造成的负向影响可能是更为基础的影响效应。由此,本文提出有待检验的假说1。

假说1:在其他条件一定的情况下,常委的文化多样性可能对地方经济增长造成不利影响。

遵循社会心理学中的接触理论(contact theory)的预期(Allport,1954),有不同文化身份的人彼此之间互存偏见和歧视,主要源于他们彼此对对方的文化缺乏足够的信息和了解。如果文化身份不同的人彼此之间能有更多的人际交往(personal contact),以此促进双方的信息交换和误解消除,将有助于降低他们彼此之间因文化隔阂而互存的偏见和歧视,并提高他们彼此之间的信任水平。Pettigrew and Tropp(2006)对社会心理学中实证接触理论的500余篇文献进行了元分析(meta-analysis),结果显示,有94%的文献研究都发现了群际接触与群体偏见间呈负相关的关系。最近的实验经济学研究也支持了接触理论的预期。Carrell等(2015)基于美国空军学院对各种族学员的随机分组实验研究发现,白人学员对待黑人学员的主观态度和行为随着二者间的私人接触而发生了显著地变化。特别是,当白人学员被随机指派到同高能力的黑人学员同组之后,白人学员对黑种人的接受程度显著提高了,且在下一学年中也更有可能与黑人学员配对成为室友。Finseraas等(2019)在挪威军队中开展了一项实验研究,其中挪威族裔和少数族裔士兵被随机分配寝室同住8周,结果显示,与少数族裔士兵同寝室的经历显著提高了挪威族裔士兵对少数族裔士兵的信任水平;同时,虽然来自高移民地区的挪威族裔士兵更不信任少数族裔士兵,但与少数族裔士兵同寝室的经历可以消除二者间的负相关关系。

因此,若文化隔阂降低了有不同方言身份的常委彼此之间的信任水平,造成了他们彼此互存偏见和歧视,进而抑制了他们间的合作行为而对地方经济增长造成了不利的影响。那么,按照接触理论的预期,人际交往将有助于提高有不同文化身份的常委彼此之间的信任水平,避免他们彼此之间可能互存的偏见和歧视,进而有助于降低常委的文化多样性对地方经济增长造成的不利影响。基于上述讨论,本文得出了有待检验的假说2。

假说2:在假说1成立的情况下,人际交往有助于降低常委的文化多样性对地方经济增长造成的不利影响。

2 模型、数据和识别

2.1 计量模型

本文接下来使用2005—2013年中国的地级市数据,实证评估常委的文化多样性对地方经济增长的影响。借鉴标准Barro增长回归方程的设置框架,本文将基准回归方程设定为如下形式:

git=β0+β1divdiait+β2lumi,t-1+β3saveit+β4laborit+δi+ηt+εit

(1)

其中,下标i和t分别表示第i个城市的第t年,δ和η分别表示城市和年份固定效应,ε是随机扰动项。方程中的被解释变量g是各地级市的经济增长率,本文是以地均夜间灯光灯亮度增长率来代理。

在解释变量中,变量divdia是衡量常委文化多样性的变量,其回归系数β1的符号及显著性将是本文关注和讨论的重点。变量lum-1是初期的地均夜间光灯亮度的自然对数,在回归方程中纳入初期夜间光灯亮度有助于识别各地级市的经济增长是否存在有条件的收敛。变量save和labor分别是储蓄率和人口增长率,前者是以固定资产投资占GDP的比重衡量,后者是以户籍人口增长率来衡量。按照新古典增长模型的预期,更高的储蓄率促进了资本积累而有益于经济增长,而更高的人口增长率会造成资本的广化而不利于人均的经济增长,因此变量save和labor的回归系数β3和β4的符号预计分别为正和为负。

2.2 数据说明

近年来,受益于卫星数据的公开,越来越多的经济学研究文献使用卫星捕捉到的夜间灯光亮度作为GDP的代理变量,以夜间灯光亮度的增长率作为GDP增长率的代理变量(Chen and Nordhaus,2011;Henderson et al.,2012)。研究中国经济增长的文献也开始重视使用夜间光灯亮度数据来衡量各地真实的经济增长情况,认为中国GDP统计中存在的技术缺陷和体制干扰可能造成了GDP数据的失真,而夜光灯亮度数据则最大限度地排除了人为因素的干扰,更真实地反映了各地经济活动的活跃程度(徐康宁等,2015)。美国国家海洋和大气管理局采集并公布了全球DMSP/OLS夜间灯光遥感数据,(2)原始数据可在国家基础地理信息中心网站下载(http://www.ngcc.cn)。本文使用ArcGIS软件从中提取了中国各县级行政区划2000—2013年的夜间灯光亮度数据,并在此基础上汇总得到各地级市的夜间灯光亮度数据,并使用夜间灯光亮度增长率衡量各地级市的经济增长率。

地级市常委的文化多样性通过以下步骤测算得到。首先,本文通过各地级市年鉴、党委官方网站以及百度百科等信息源,手工收集整理出了2005—2013年5700多位中国各地级市党委常委的出生地等信息;(3)部分常委的信息中只提供了其籍贯地信息,并未提供出生地信息。这种情况下,本文将地级市常委的籍贯地视为其出生地。然后,将常委的出生地与刘毓芸等(2015)根据《汉语方言大辞典》整理的中国各县级行政区的方言信息进行匹配,从而界定和识别了各位常委的方言身份;最后,本文借鉴现有文献中测度文化多样性指数的方法(Alesina et al.,2016),通过以下公式测算了各地级市每年常委会中的文化多样性:

(2)

以上测算地级市常委文化多样性指数的公式中,下标i和t分别表示地级市i的第t年,sj是第j(其中,j=1,…,I)种方言身份的常委占常委总数的比例。(4)在2015年修订的《地方党委会工作条例》中首次明确规定了地级市常委会的人员规模为9~11人,一般由地级市的市委书记、市长、专职副书记、常务副市长、纪委书记、组织部长、宣传部长、统战部长、常委秘书长和军分区政委(或司令员)组成。在此之前,尚未有明文规定地方党委常委会的人员规模,但也基本上介于9~11人。需要特别交代的一点是,本文在测算地级市常委的方言多样性指数时,并未纳入来自军队的常委,主要原因是来自军队的常委(军分区政委或司令员)的个人信息难以通过公开渠道获得,并且,来自军队的常委主要负责和协调军地合作事务,他们对地方经济事务的影响可能较为有限。通过式(2)测算到的文化多样性指数的经济学含义是:在地级市i的第t年的党委常委中,随机选取两位常委,这两位常委有不同的方言身份的概率大小。不难理解,指数divdia的值越大,随机选取的两位常委有不同方言身份的概率越大(有相同方言身份的概率越小),意味着常委的方言身份越多样;反之,指数divdia的值越小,随机选取的两位常委有不同方言身份的概率越小,意味着常委方言身份的多样性越低。

对于常委的文化多样性指数divdia的测度过程,还有两点需要特别说明。一是,当某地级市常委在某年发生了更替,本文将更替年份在任时间超过6个月的常委认定为当年的在任常委;二是,由于复杂的地情地貌以及历史上人口跨地域迁移等综合因素作用的结果,中国形成了多类别且多层次的方言体系。根据《中国语言地图集》的统计,中国的方言体系中一共包含有10个方言大区,各方言大区一共涵盖了25个方言区,而各方言区又一共囊括了109个方言片。因此,本文将分别使用方言大区、方言区和方言片等三个不同层级的方言识别和标识常委的方言身份,并在此基础上测算得到了divdia1、divdia2和divdia3等三个衡量常委的文化多样性的指标,它们依次分别是根据常委的方言大区、方言区和方言片身份测算得到的文化多样性指数。

本文测度其他变量所使用的原始数据(包括固定资产投资、GDP、户籍人口规模)均摘自历年《中国城市统计年鉴》。

2.3 识别策略

在增长回归方程(1)中,若常委的文化多样性divdia是方程中的外生变量,那么,其回归系数β1的普通最小二乘(OLS)估计量会是无偏的。但是,若常委的文化多样性是方程中的内生变量,其回归系数β1的OLS估计量就是有偏的,且也不具有一致性这一大样本性质。

在理论上,内生解释变量有三个主要的来源,即逆向因果、遗漏变量和测量误差。但对增长回归方程(1)中的解释变量divdia而言,其存在由逆向因果关系造成的内生性的可能性是很低的。因为,虽然在“以经济建设为中心”的基本路线的牵引之下,地方的经济建设成效是上级党委在选配和调整下一级党委常委班子时重要的参考依据,但常委的方言身份对于上级党委而言是难以察觉和观察到的“隐蔽信息”,意味着即便上级党委为推动地方经济增长而对下级党委常委班子进行调整,这种调整所造成的常委方言多样性(文化多样性)的变化对于地方经济增长而言也会是外生的。(5)本文使用常委的方言多样性指数分别对本地夜间灯光亮度和人均GDP滞后1期到滞后4期进行了回归,发现本地夜间灯光亮度和人均GDP对常委方言多样性的影响都不能通过10%的统计显著性检验,这在一定程度上说明本地经济增长并不会显著影响常委的方言多样性。相关回归结果见附录中的附表1和附表2。同时,变量divdia可能存在的测量误差也可能会导致其是内生变量。但在本文中,至少目前还未发现有明显的数据缺陷会导致变量divdia存在明显的测量误差,并且,即便变量divdia存在测量误差,但只要测量误差的分布是随机的,变量divdia也是满足外生性条件的。因此,在增长回归方程(1)中,可能导致变量divdia内生的主要来源是方程中遗漏了某些同时影响地方经济增长和常委方言多样性的因素。

为了避免因遗漏变量而造成的参数估计偏误,本文将在基准回归方程(1)的基础上纳入更多刻画常委异质性的变量(包括常委的出生地、民族和性别多样性),以及人口流入率等可能同时影响地方经济增长和常委方言多样性的变量。在此基础上,本文借鉴Nunn和Wantchekon(2011)使用的识别策略,通过已控制的可观测变量估计系数值的变化,估计不可观测因素的影响规模大小,进而判断对参数的估计是否存在严重的遗漏变量偏误。另外,在地方党委正常换届的年份,常委的更替频率往往会显著地高于其他年份的常委更替频率,并造成地方党委常委的方言多样性出现更大幅度的波动。因此,本文还通过截取党委正常换届前一年和后一年的数据,以更多地利用党委正常换届对常委的方言多样性造成的外生冲击信息,估计常委的文化多样性对地方经济增长造成的影响,以此缓解方程估计中可能存在的内生性偏误。

3 实证与讨论

3.1 变量描述

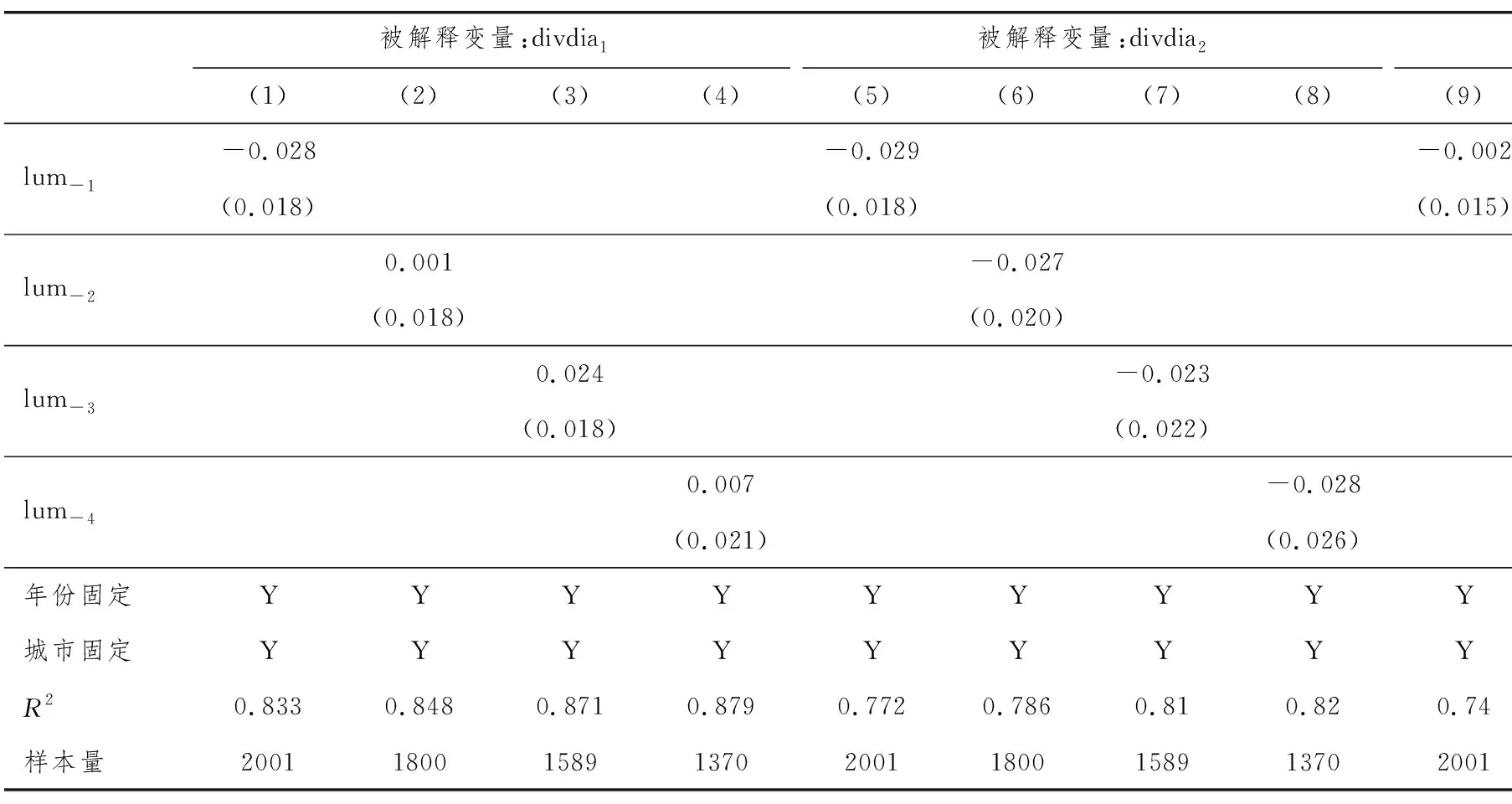

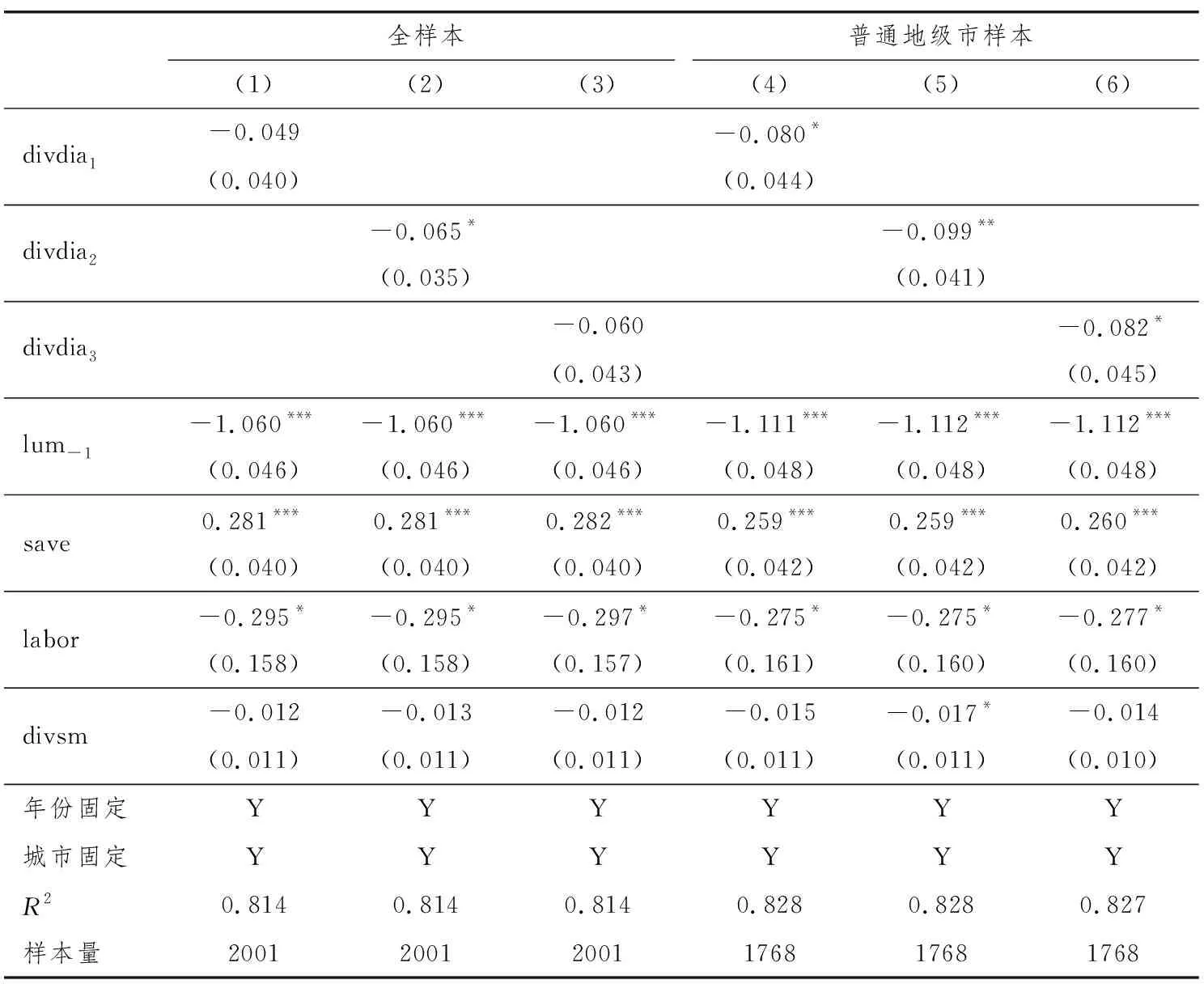

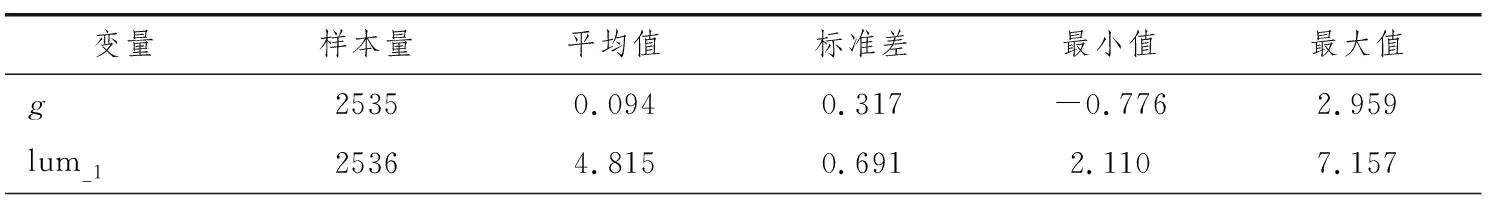

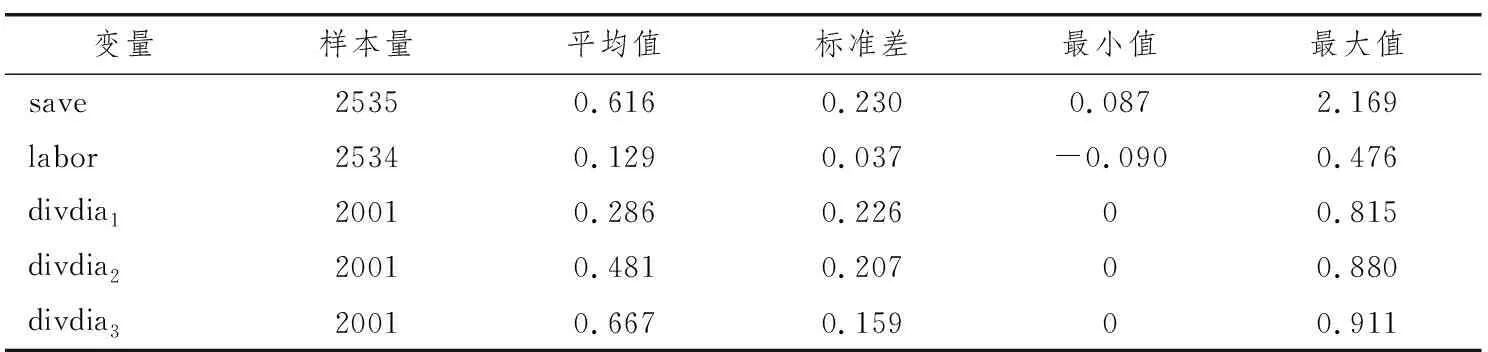

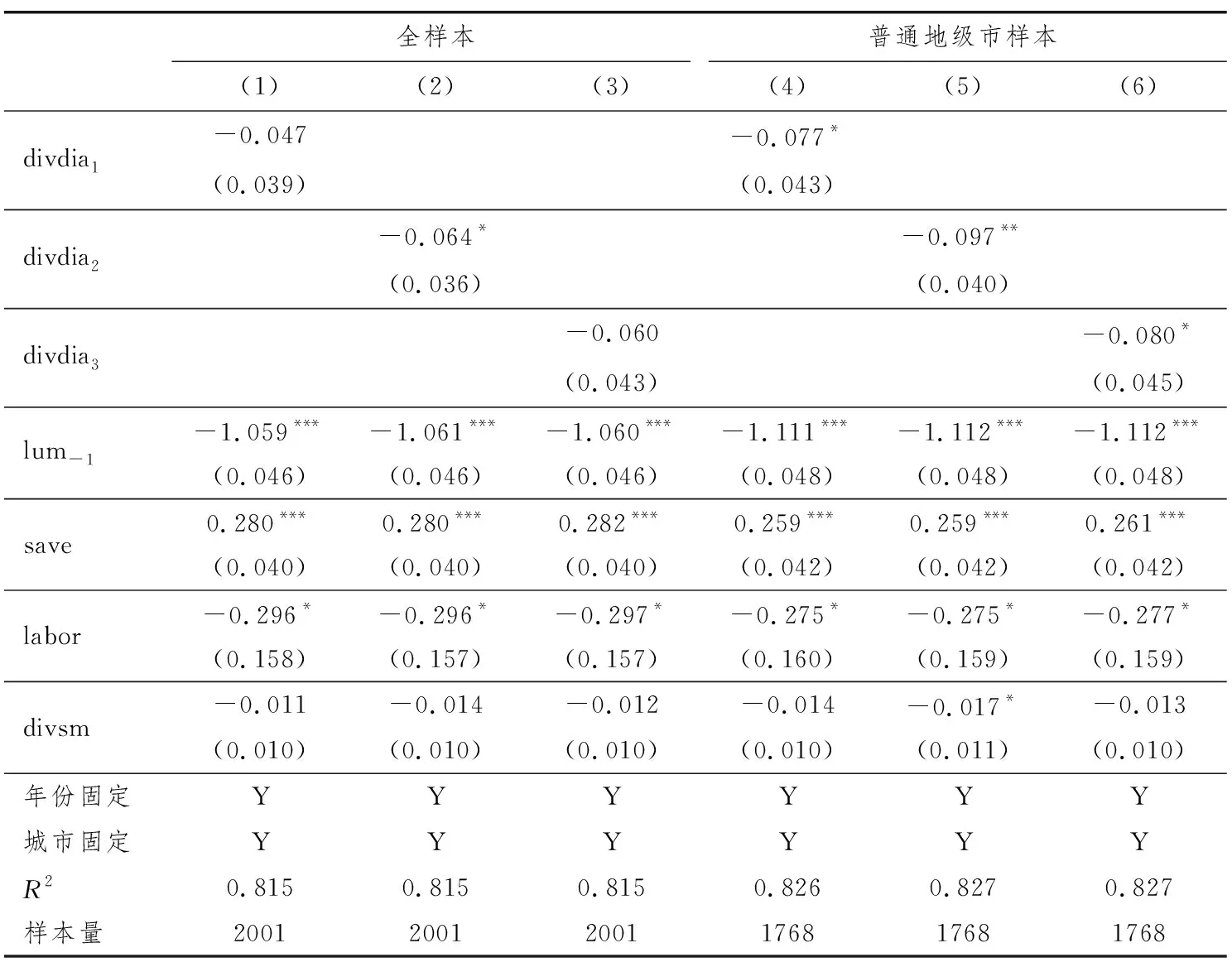

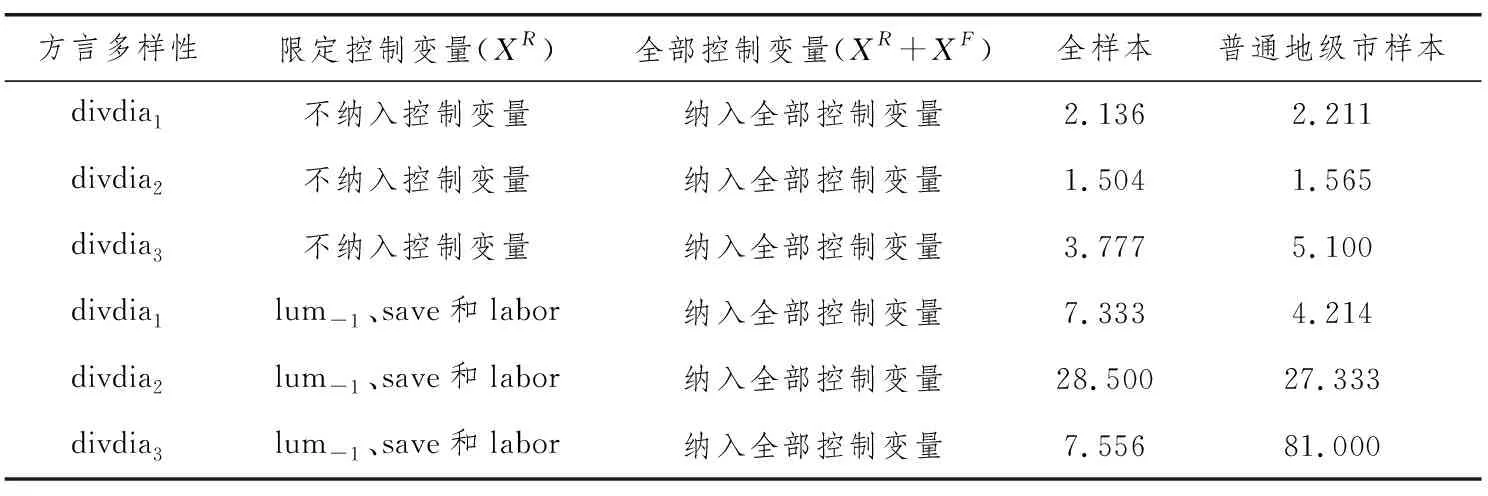

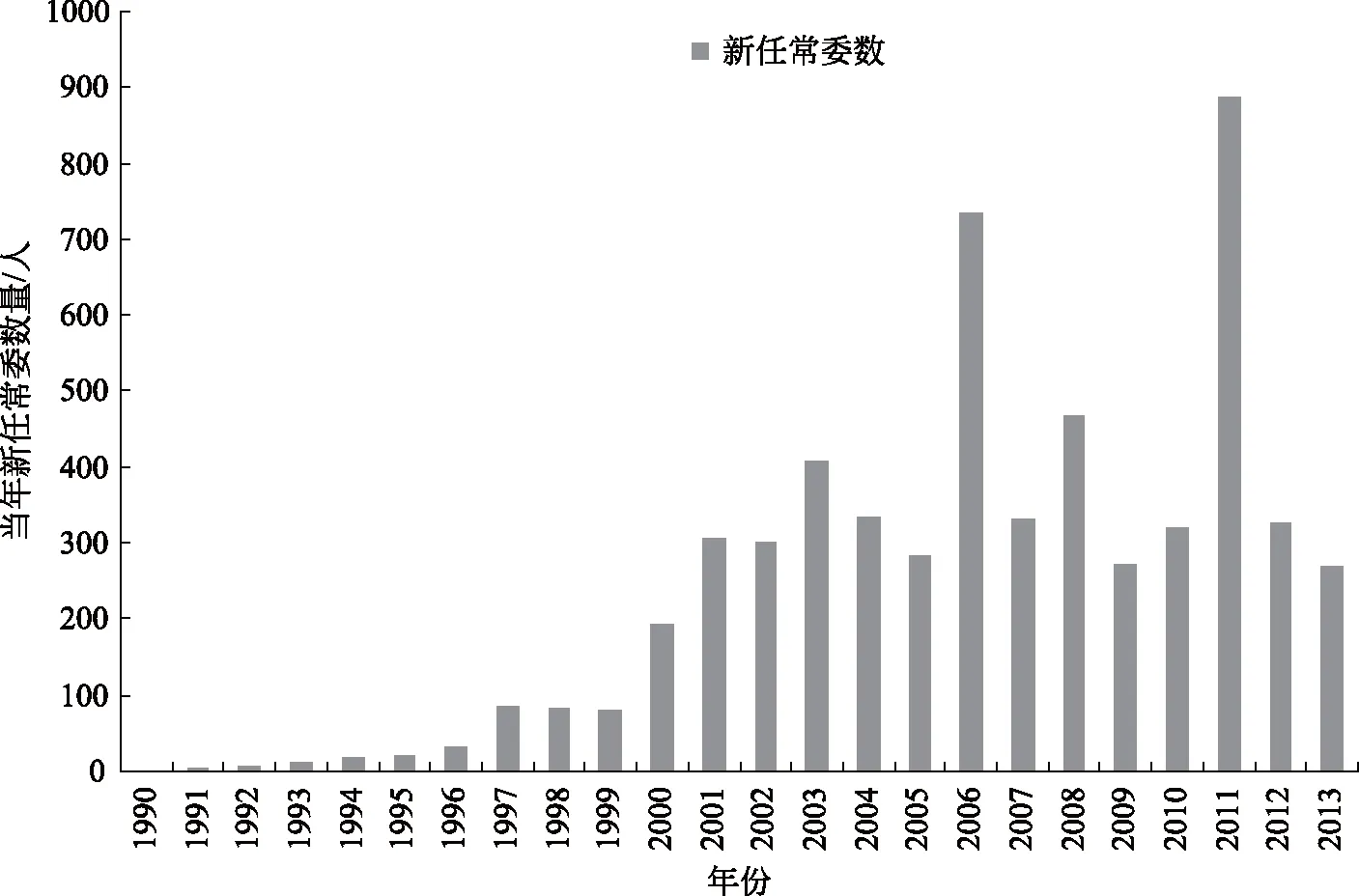

表1报告了各变量的描述性统计结果。其中,以夜间灯光亮度增长率衡量各地级市的经济增长率均值是9.4%,同期《中国城市统计年鉴》报告的各地级市GDP增长率的均值为12.9%,后者比前者高出3.5%,意味着中国GDP核算中的确可能存在由技术或体制因素造成的失真问题(徐康宁等,2015)。同时,分别以方言大区、方言区和方言片标识常委的方言身份而测算得到的三个文化多样性指标的均值,存在以下的不等式关系,即divdia1 表1 各变量的描述性统计 续表 表2汇报了对回归方程(1)的估计结果。第(1)~(3)列是基于全样本的回归,第1列纳入的是以方言大区标识常委的方言身份而测算得到的常委文化多样性指数divdia1,其回归系数估计值为-0.05,但未能通过10%的统计显著性检验;第2列纳入的是以方言区标识常委方言身份而测算得到的常委文化多样性指数divdia2,其回归系数估计值为-0.055,且通过了10%的统计显著性检验;第3列则纳入了以方言片标识常委的方言身份而测算得到的常委文化多样性指数divdia3,其回归系数为-0.059,通过了10%的统计显著性检验。以上结果表明,常委的文化多样性显著降低了以夜间灯光亮度衡量的经济增长率,支持了前文中的假说1。 表2 常委的文化多样性与经济增长:基础回归 由于省会城市和副省级城市的政治地位,以及在地方经济发展中的战略地位都要高于普通地级市,这些异质性特征可能会对常委的文化多样性与地方经济增长之间的关系造成冲击。其中,省会城市和副省级城市的市委书记往往都是省委常委,与其他普通地级市市委书记相比,他们对本级党委会中其他常委的政治升迁有着更为直接且重要的影响力,意味着他们可能在本级常委会中享有更大的排他性权力,这可能会弱化常委的文化多样性对常委集体决策效率和质量的影响。同时,在经济上,省会城市和副省级城市往往也都是本省或本区域的经济中心,且比其他普通地级市享有更大的经济自主权。基于以上考虑,本文在删除了省会及副省级城市样本之后,使用同质性程度更高的普通地级市样本估计了回归方程(1),结果报告在了表2中的(4)~(6)列。结果显示,衡量常委文化多样性的三个变量divdia1、divdia2和divdia3的回归系数符号都是负的,且都能通过5%的统计显著性检验,说明常委的文化多样性显著降低了以夜间灯光亮度衡量的经济增长率,这更显著地支持了前文中的假说1。常委的文化多样性降低经济增长的理论机制,可能主要源于常委文化多样性背后蕴含着的多种文化间的隔阂和不认同降低了常委彼此间的信任水平(Guiso et al.,2009),并可能导致他们彼此互存偏见和歧视(阿马蒂亚·森,2009),进而抑制和阻碍了组织内部的合作行为的发生,降低了党委集体决策的效率和质量;同时,常委的方言多样性影响地方经济增长的规模也有很强的经济显著性,在平均意义上,若常委的方言多样性指数每提高一个标准差,夜间灯光亮度的增长率将会降低1.3~1.7个百分点左右,(6)这是根据普通地级市样本回归结果测算的。影响规模大致相当于由固定资产投资占GDP的比例衡量的储蓄率(save)降低5.4~7.5个百分点所导致的增长率损失。 另外,考虑到党委的文化多样性在理论上对地方经济增长同时存在正向和负向的影响,我们还将衡量党委文化多样性的变量divdia的二次项(divdia×divdia)纳入了回归方程,但变量divdia的一次项和二次项的回归系数都不能通过统计上的显著性检验,说明党委的文化多样性对地方经济增长并不具有二次项的非线性影响;(7)限于篇幅,本文并未汇报将变量divdia的二次项纳入方程之后的回归结果。同时,表2中发现的常委的文化多样性显著降低地方经济增长的证据,也并不排斥常委的文化多样性可以为地方党委的集体决策带来在技能、经验和理念等方面的互补收益之推论。因为在逻辑上,组织成员间的合作行为是实现他们技能互补的基础和前提。故而当文化多样性形成的文化隔阂阻碍了组织成员彼此之间合作行为的发生,那么文化多样性蕴含着的在技能、经验和理念等方面存在的互补收益便不能在集体决策中被充分地利用。 其他解释变量的回归结果都符合理论的预期。初期的夜间灯光亮度lum-1的回归系数估计值符号为负,且高度显著,表明初期夜间灯光亮度更高的地区,其随后的夜间灯光亮度增长率会更低,意味着中国各地级市的经济增长率在样本期间内存在有条件的收敛。储蓄率save和人口增长率labor的回归系数估计值分别显著为正和为负,说明储蓄率和人口增长率分别显著提高和降低了经济增长率。 按照《党章》和《地方党委会工作条例》的规定,党的地方委员会在本地区发挥着总揽全局、协调各方的领导核心作用,对本地区的经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导。因此市委书记作为地方党委会的“一把手”和“班长”,要对本地所有公共事务负“第一位的责任”。同时,按照《地方各级人大和人民政府组织法》的规定,市长作为地方政府的“一把手”,负责地方公共事务,对地方公共事务负有“法定责任”(李克军,2015)。由于市委书记和市长分别对地方公共事务负有“第一责任”和“法定责任”,责任的高度重叠意味着市委书记和市长在履职过程中难以避免地存在摩擦,乃至冲突。因此,市委书记和市长之间关系的平衡,是地方党委会正常运转的核心问题,党政“一把手”之间的“和”与“不和”直接影响着地方政坛的生态(马昌博,2013)。(8)马昌博.2013.党政一把手的“较量”,http://star.news.sohu.com/s2013/yibashou/。故而,市委书记和市长之间的文化差异对地方经济增长的影响,可能远比其他常委间的文化差异对地方经济增长的影响更为重要。 鉴于此,本文在回归方程中纳入了衡量市委书记和市长是否有相同方言身份的虚拟变量divsm,以检验在控制了市委书记和市长间的文化差异之后,常委的文化多样性对地方经济增长的负向影响效应是否稳健。其中,若市委书记和市长有不同的方言身份(方言片),变量divsm的赋值为1;反之,赋值为0。表3第(1)~(3)列是使用全样本的回归,常委文化多样性的回归系数估计值的符号都为负,且变量divdia2的回归系数通过了10%的统计显著性检验。第(4)~(6)列是使用普通地级市样本的回归,常委文化多样性的回归系数估计值的符号在各列中也都为负,且至少能够通过10%的统计显著性检验。上述结果说明,表2中发现的常委文化多样性显著降低地方经济增长的证据,并不完全是由市委书记和市长的文化差异主导和造成的,因为即便在控制了市委书记和市长的文化差异之后,常委的文化多样性仍然显著降低了地方经济增长,且估计系数的绝对值较表2中并未有明显的下降。 表3 常委的文化多样性与经济增长:党政首长搭配的影响 另外,本文还测算了不包括市委书记和市长的常委文化多样性指数,并在此基础上重新估计了常委文化多样性对以夜间灯光亮度衡量的经济增长的影响,同时为了避免方程中存在的遗漏变量偏误,我们也在方程中控制了衡量市委书记和市长是否有相同方言身份的虚拟变量divsm。回归结果(见文末附表3)与表3中的发现是一致的,即便不考虑市委书记和市长间的文化差异,常委的文化多样性依然显著降低了地方经济增长。 正如前文中识别策略部分已有的详细讨论,常委的文化多样性在增长回归方程(1)中可能存在内生性的主要来源,是方程中可能遗漏了同时影响地方经济增长和常委文化多样性的因素;因此,本文接下来将在基准回归方程中控制更多的可能同时影响地方经济增长和常委文化多样性的变量。 (1) 常委的家乡地多样性divhom。(9)衡量常委家乡地多样性的变量divhom也是根据前文中的公式(2)测算得到;同时,常委的民族多样性divnat和性别多样性divsex的测算同样如此。地理环境造成族群交往的地理障碍是影响方言的形成和分布的重要因素(黄景湖,1987)。中国历史上在唐朝时期,中央政府按长江、黄河、秦岭等主要山川河流地理屏障将全国分为了10~15个“道”,北宋在唐朝15“道”的基础上将统辖的区域继续细分为了24个“路”,同时期的辽国按照同样的逻辑把统治区域划分为若干“道”。唐朝依据山川河流等地理屏障设置行政区划的思路也被后来的南宋和金政权沿袭了下来。但到了元朝,蒙古中央统治集团由于担忧地方凭险割据对抗中央,不再以地理屏障为标准来划分“行省”,而是每个“行省”内部都横跨一个或数个大型山脉或河流。虽然元朝不再简单地以天然地理屏障划分行政区的思路,经过清朝、“中华民国”一直延续到了现在(高翔等,2016),但地理环境对行政区域的划分依然有着极其重要的影响。因而,中国的行政区划与方言区域具有较高的重合度,这意味着常委的家乡地与其方言身份之间可能存在很强的相关性。同时,除了通过文化身份的渠道影响地方经济增长,常委的家乡地分布还可能通过技能互补以及社会网络等渠道对地方经济增长造成影响。因此,本文在回归方程中纳入了常委家乡地的多样性指数divhom,以剔除常委的文化多样性指数divdia中可能掺杂的蕴含在常委家乡地背后的行政区划和地理分布因素对地方经济增长的影响,这也能更“干净”地捕获到常委的方言身份差异所蕴含的文化多样性影响地方经济增长的信息。 (2) 常委的民族多样性divnat。不同的民族历史起源往往不同,并会在漫长的历史演化过程中逐渐形成本民族独特的习俗、信仰和价值观。因而,民族身份也是显示个人文化身份的重要维度。本文收集到的信息显示,中国2005—2013年的地级市常委中,民族是汉族的常委占93.8%左右,其余6.2%的常委则分属于28个少数民族。经过历史上长时期的民族交往和民族迁移,中国的民族分布具有“大散居、小聚居、交错杂居”的特点,并对地方方言的形成产生了重要影响。例如,当前主要分布于两广地区的粤语方言即是在漫长的多民族交往历史中,由当地的土著语言与中原汉人南迁带来的汉语的相互接触与融合之后,逐步形成的一种新型的、混合着古楚语和古越语某些特征的古汉语地方变体(詹伯慧,2015)。因而,常委的民族身份与其方言身份之间也可能存在较强的相关性。因此,本文把衡量常委民族多样性的变量divnat纳入了回归方程,以控制常委的民族身份差异可能对地方经济增长造成的影响。 (3) 常委的性别多样性divsex。本文还在方程中纳入了衡量常委的性别多样性的变量divsex,以控制常委的性别差异对地方经济增长的影响。因为一直以来,“男主外,女主内”都是世界各国主要的家庭分工模式。“男主外,女主内”的家庭分工通常鼓励男性积累市场技能(market skills)和市场资本(market capital),而女性则主要专注于投资家庭技能(household skills)。这导致了女性往往比男性有更高的劳动力市场进入成本,并在劳动力市场上更缺乏竞争力。正是由于在劳动力市场上处于相对劣势的地位,造成了女性普遍比男性有更低的风险偏好、更关心他人和更不愿意竞争等偏好(Croson and Gneezy,2009)(10)Croson and Gneezy(2009)对研究男性和女性偏好差异的文献进行了全面的梳理和综述。。而在政治组织中,男性和女性的偏好差异使得男性官员和女性官员往往也会有不同的政策偏向(陈刚和钱李金莎,2020),而不同的政策偏向也可能会抑制地方官员彼此之间的合作行为,进而可能对地方经济增长造成不利的影响。 表4汇报了控制了常委的家乡地、民族和性别多样性之后的回归结果。(11)衡量常委的出生地、民族和性别多样性的变量,均根据前文中的公式(2)测算得到。第(1~)(3)列是使用全样本的回归,三个衡量常委文化多样性的变量的回归系数估计值符号都是负的,且divdia2和divdia3的回归系数都通过了10%的统计显著性检验。第(4)~(6)列是使用普通地级市样本的回归,三个衡量常委文化多样性的变量的回归系数估计值符号还是稳定为负,且至少能够通过10%的统计显著性检验。上述结果表明,即便在控制了常委的家乡地、民族和性别多样性等变量之后,常委的文化多样性显著降低地方经济增长的影响效应还是稳健的。 表4 常委的文化多样性与经济增长:常委其他异质性的影响 续表 另外,常委的家乡地和性别多样性对地方经济增长的影响在统计上均未能通过显著性检验,但在使用普通地级市样本的回归中(第(4)~(6)列),常委的民族多样性divnat的回归系数在10%的统计显著性水平上为正,说明常委的民族多样性显著促进了地方的经济增长,这可能主要来源于常委的民族多样性在技能、经验和理念等方面为党委的集体决策带来了互补的收益,进而提高了集体决策的效率和质量。 随着经济改革和城市化的推进,中国在过去40年里出现了大规模人口跨地域流动的现象。据2010年全国人口普查数据显示,2010年中国的流动人口规模已有22143万人之多,占到了总人口的16.6%。人口的跨地域流动不仅显著地促进了流入地的经济增长(都阳等,2014),而且来自不同文化区域并有不同文化身份的群体在流入地的集聚,也促进了流入地的文化构成变得越来越多样。使用跨国数据的研究发现,人口迁移带来的文化多样性对迁入地的经济增长有显著的影响(Alesina et al.,2016)。因此,若不控制人口流入对经济增长的影响,之前的回归结果就可能高估了常委的文化多样性对地方经济增长的影响规模。更重要的是,若人口跨地区流动在增加了流入地的文化多样性的同时,也显著地影响了流入地常委的文化构成,那么之前的回归结果就会因为解释变量中遗漏了衡量人口流入的变量而存在估计偏误。故而,本文进一步在方程中控制了人口流入率migrant。(12)《2005年1%人口抽样变动调查数据》和《2010年第六次人口普查数据》分别报告了中国大陆31个省(自治区、直辖市)的常住人口数,以及常住人口中户口所在地是外省的人口数。本文以户口所在地是外省的人口占常住人口的比例定义各省的人口流入率migrant。 表5汇报了控制人口流入率之后的回归结果。第(1)~(3)列是使用全样本的回归,三个衡量常委文化多样性的变量的回归系数估计值符号都是负的,且divdia2和divdia3的回归系数通过了10%的统计显著性检验。第(4)~(6)列是使用普通地级市样本的回归,三个衡量常委方言多样性的变量的回归系数估计值均为负,且divdia2和divdia3都能够通过5 %的统计显著性检验。上述结果表明,在控制了人口流入变量之后,常委的文化多样性依然显著地降低了地方的经济增长率;同时,变量migrant的回归系数估计值在各列中都为正,且均通过了1%的统计显著性检验,说明人口流入显著地促进了流入地的经济增长,这符合理论的预期,且与既有研究发现一致(都阳等,2014)。 表5 常委的文化多样性与经济增长:人口流动的影响 接下来,本文借鉴Nunn和Wantchekon(2011)使用的识别策略,以评估回归方程中是否存在严重的遗漏变量偏误问题。该识别策略的基本思想是:相对于已控制的可观测变量的影响规模,不可观测变量的影响规模需要强多少,才会导致参数估计存在明显的估计偏误。在本文的研究框架中,我们分别以下述二个回归方程为例,阐述这一识别策略。 与Nunn and Wantchekon(2011)的设置类似,本文设置了两组限定控制变量XR;一组不纳入任何控制变量,(13)在具体回归时,我们在回归方程中控制了时间和地区固定效应,因此严格来说,此处使用“未纳入任何控制变量”的表述并不严谨,只是出于方便表述的目的。另一组纳入了初期夜间灯光亮度lum-1、储蓄率save和人口增长率labor等限定控制变量。与这两组限定控制变量相对应的是,全部控制变量组中纳入的控制变量与表5中的控制变量一致,包括初期夜间灯光亮度lum-1、储蓄率save、人口增长率labor、常委家乡地、民族和性别多样性(divhom、divnat和divsex),以及人口流入率migrant。 表6 不同组合下变量divdia回归系数变化的比率值 图1 2005—2013年在任常委上任时间的分布情况 《地方党委会工作条例》中规定,党的各级地方委员会由同级党的代表大会选举产生,每届任期是5年。同时,党的地方委员会换届时,书记、副书记和常委会其他委员由全委会选举产生,一般应当任满一届任期。虽然在党的代表大会闭会期间,上级党委可以根据工作需要,调动、任免下级党委书记、副书记和常委会其他委员,但其数额在任期内一般不得超过常委会委员职数的二分之一。因此在实践中,在党代会换届的年份,往往也是党委常委更换频率最高的年份。图1中描绘了本文使用的2005—2013年各地级市在位的5700多位常委上任时间的分布情况,其中,在各地方党委会换届的2006年和2011年,分别有733和866位新任常委,新任常委的规模远远高于其他年份新任常委的规模。 各地级市常委在地方党委会换届年份的高频率更替,使得常委的文化多样性在党委换届年份也将随之发生更大幅度的波动。因此,本文可以利用地方党委会换届事件对常委文化多样性造成的外生冲击信息,进一步估计常委的文化多样性对地方经济增长的影响,以缓解方程估计中可能存在的内生性偏误。具体而言,为了更多地利用党委会换届对常委文化多样性造成的外生冲击信息,并避免地方党委换届事件本身对地方经济增长的影响,本文针对样本期间内的2006年和2011年两次地方党委换届的冲击,分别抽取了地方党委换届之前1年和之后1年,一共4年的多期截面数据(2005年和2007年,以及2010年和2012年),并使用这4期截面数据估计增长回归方程(1)。 表7报告了回归结果。其中,三个衡量常委文化多样性的变量的回归系数估计值在各列中都为负,且变量divdia2的回归系数在使用全样本回归时通过了5%的统计显著性检验,在使用普通地级市样本回归时通过了1%的显著性检验,这说明常委的文化多样性显著降低了地方的经济增长率。总体而言,以上更多地利用地方党委换届对常委文化多样性造成的外生冲击信息的回归结果,也支持了前文中的假说1。 表7 常委的文化多样性与经济增长:党委换届的冲击 最后,本文使用GDP增长衡量地方的经济绩效,将Barro增长回归方程(1)中的被解释变量g和解释变量lum-1相应替换为人均GDP增长率和初期人均GDP对数(pergdp),并估计了常委的文化多样性对人均GDP增长的影响。(15)各地级市人均GDP数据摘自历年《中国城市统计年鉴》,并以地级市所属省份的GDP平减指数调整为以2000年不变价格衡量。表8报告的回归结果显示,无论是在使用全样本的回归中,还是在使用普通地级市样本的回归中,衡量常委文化多样性的变量divdia的回归系数估计值都为负,且统计显著性水平都过低,以至于不能拒绝其回归系数真值为0的原假设,说明常委的文化多样性对人均GDP增长并未造成显著地影响。常委的文化多样性对人均GDP增长的影响不符合理论的预期,可能与中国GDP统计中存在的由技术缺陷和体制干扰造成的GDP数据失真有关(徐康宁等,2015),且人口增长率labor的回归系数估计值显著为正,这与新古典增长理论的预期完全相悖,可能也在一定程度上印证了GDP数据失真的观点;但重要的是,即便常委的文化多样性对人均GDP增长的影响在统计上是不显著的,也并不足以构成推翻前文中研究发现的充分证据。 表8 常委的文化多样性与人均GDP增长 本文现有的经验证据均支持前文中的假说1,即常委的文化多样性显著降低了地方的经济增长率。常委的文化多样性降低地方经济增长率的逻辑在于,文化多样性造成的不同文化间的隔阂可能抑制和阻碍了常委间的合作行为,进而降低了常委集体决策的效率和质量。因为文化身份的差异扩大了人们彼此之间的心理距离,降低了人们彼此之间的信任水平,甚至可能导致人们彼此之间的偏见和歧视。按照接触理论(contact theory)的预期(Allport,1954),不同文化身份的人彼此之间之所以缺乏信任,乃至互存偏见和歧视,主要源于他们彼此对对方的文化缺乏相应的信息和了解。若文化身份不同的人能有更多的人际交往(personal contact),那么人际交往由于促进了人们彼此之间的信息交换,将有助于降低他们彼此之间互存的偏见和歧视,提高彼此的信任水平。因此,若文化隔阂降低了常委彼此间的信任水平,以及导致他们彼此互存偏见和歧视,进而抑制和阻碍了他们彼此间的合作行为而不利于地方经济增长;那么,按照接触理论的预期,常委间的人际交往将有助于弱化常委的文化多样性对地方经济增长造成的不利影响。 现有研究公司高管和政府官员行为的文献,通常从是否有共事经历、家乡地是否一致,以及是否是校友等方面捕捉公司高管以及政府官员间的人际交往或社会联系的信息(例如,Hwang and Kim,2009;Jia et al.,2015)。本文使用常委家乡地的集中率指数homtow衡量常委间的人际交往强度。(16)变量homtow即是1减去前文中定义过的常委家乡地多样性指数divhom。因为,中国社会从基层上看是乡土性的,乡土社会中形成的以血缘和地缘关系为纽带的社会关系网络是中国社会最重要的特征(费孝通,1985),至今影响着当代中国社会的方方面面。来自同一家乡地的人由于彼此之间强烈的身份认同,往往互称对方为“老乡”或“同乡”。“同乡”即是个人在脱离原有的亲属和熟人社会进入生人社会之后,以共同的家乡地为纽带连接起来的极具凝聚力的社会关系网络(杨宜音和张曙光,2012);因此,家乡地相同的常委,由于位于同一个“同乡”关系网络之中,他们之间的人际交往往往比其他常委间的人际交往更为频繁。为了检验人际交往是否有助于缓解常委的文化多样性对地方经济增长造成的不利影响,本文把衡量常委家乡地集中率的变量homtow,以及homtow与衡量常委文化多样性的变量divdia的交互项(divdia×homtow)纳入增长回归方程,从而将增长回归方程扩展为以下形式: (2) 上式中,交互项divdia×homtow的回归系数β2的符号和显著性是本文接下来关注的重点。若人际交往的确有助于缓解常委的文化多样性对地方经济增长造成的不利影响,回归系数β2应该显著为正。 表9报告了回归方程(2)的估计结果。第(1)~(3)列是使用全样本的回归,其中,常委的文化多样性和家乡地集中率的交互项的回归系数估计值都为正,且变量divdia2×homtow和divdia3×homtow的回归系数分别通过了5%和10%的统计显著性检验。第(4)~(6)列是使用普通地级市样本的回归,回归结果与第(1)~(3)列中的结果一致,变量divdia2×homtow和divdia3×homtow的回归系数分别在5%和10%的统计显著性水平上为正。以上结果说明,随着常委家乡地集中率的上升,常委的文化多样性对地方经济增长造成的负向影响规模将会下降,意味着人际交往显著削弱了常委的文化多样性对地方经济增长造成的不利影响,这支持了前文提出的假说2。 表9 常委的文化多样性与经济增长:人际交往的影响 除此之外,本文在稳健性检验中还使用了本地入常的常委所占比例衡量常委间的人际交往强度。因为,本地入常的常委之间由于在本地有着更长时间的共事经历,他们在入常之前无论是工作中正式的人际交往强度,还是工作之余非正式的人际交往强度,可能都会远远高于由外地调入的常委间的人际交往强度。我们在把常委的方言多样性和本地入常的常委比例的交互项纳入增长回归方程(1)之后,交互项的回归系数估计值都为正,虽然显著性水平有所降低,但还是通过了10%的统计显著性检验,依然表明人际交往显著削弱了常委的文化多样性对地方经济增长造成的不利影响。(17)限于篇幅,本文并未汇报这部分的回归结果,有兴趣的读者可向作者索取。 分权和集权是中国经济的基本特征(Xu,2011)。随着党的基本路线和工作重心在改革开放之后转向“以经济建设为中心”,分权和集权便应然地促进了地方政府及地方官员为了增长而竞争(张军和周黎安,2008)。但是,现有基于地方政府及地方官员视角解释中国经济增长的文献,要么将地方政府视为一个拟人格化的行为主体,要么以地方党政首长的个人行为模糊替代地方政府行为,均忽视了地方政府行为背后的集体决策过程,以及集体决策过程可能对地方经济增长造成的影响和冲击。 本文基于地方党委集体领导的事实场景,把地方党委常委的文化身份纳入分析框架,研究了常委的文化多样性对地方经济增长这一组织目标的影响。本文使用方言身份代理地级市常委的文化身份,手工收集并测算了2005—2013年中国各地级市党委常委的文化多样性指数,在此基础上估计了常委的文化多样性对以夜间灯光亮度衡量的经济绩效的影响。研究发现,常委的文化多样性显著降低了本地夜间灯光亮度的增长率,且在控制了党政首长的文化差异、更多的常委异质性(出生地、民族和性别)以及人口流入等因素之后,这一发现均是稳健的。同时,更多地利用地方党委换届的外生冲击信息的回归,仍然发现了常委的文化多样性显著降低本地夜间灯光亮度增长率的证据。平均而言,常委的文化多样性指数每增加一个标准差,本地夜间灯光亮度的增长率将会降低1.3~1.7个百分点左右,影响规模大致相当于由固定资产投资占GDP的比例衡量的储蓄率降低5.4~7.5个百分点所导致的增长率损失。 常委的文化多样性是降低地方经济增长的主要来源,这可能是由于文化多样性造成的文化隔阂降低了常委彼此间的信任水平,乃至导致他们彼此之间的偏见和歧视,进而抑制和阻碍了他们彼此之间合作行为的发生。按照接触理论(contact theory)预期,文化隔阂之所以降低了人们彼此间的信任水平,导致彼此的偏见和歧视,主要是由于不同文化身份的人对彼此的文化缺乏信任和了解。如果不同文化身份的人彼此之间有更多的人际交往,以此促进彼此间的信息交换,将有助于提高他们彼此间的信任水平,降低彼此互存的偏见和歧视,进而有益于促进他们彼此之间的合作行为。因此,本文进一步使用常委家乡地的集中率衡量常委间的人际交往强度,研究发现,人际交往显著削弱了常委的文化多样性对地方经济增长造成的不利影响。 本文的研究对完善中国的地方治理制度有着重要的启示意义。“五湖四海”、任人唯贤是中国共产党长期坚持的干部选任原则,“五湖四海”的干部选任原则保障了党政干部队伍的生机和活力,有益于为党的事业汇聚各方英才,并促进各方优秀人才脱颖而出、施展才华。本文的研究表明,在坚持“五湖四海”的干部选任原则的基础上,合理搭配地方党委班子对地方经济社会发展也有着重要的影响。合理搭配地方党委班子,可能不仅要重视班子成员在分工、专业和经验等显性技能上的互补,同时要重视实现班子成员之间的文化相容,以此促进班子成员之间的合作行为,因为合作行为本身可能是班子成员之间实现显性技能互补的基础和前提。同时,在党委集体领导的基础上,适当丰富党委的组织形式和组织生活以活跃班子成员间正常的人际交往和互动,这将有助于促进班子成员间的彼此互信和合作行为,进而有益于提高党委集体决策的效率和质量。 附表1 夜间灯光亮度对常委文化多样性的影响 附表2 人均GDP对常委文化多样性的影响 附表3 常委的文化多样性与经济增长:不包括书记市长的常委文化多样性

3.2 基础回归

3.3 党政首长搭配的影响

3.4 常委其他异质性的影响

3.5 人口流动的影响

3.6 遗漏变量的影响

3.7 党委换届的冲击

3.8 对人均GDP增长的影响

4 模型扩展:人际交往是否有益?

5 总结性评述

附录